口服缓控释给药系统

- 格式:pptx

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:74

6 中药缓控释给药系统的质量综合评价中药缓控释给药系统的质量评价体系包括制剂体外质量评价、体内评价及体内外释药的相关性考查。

体外质量评价包括制剂学常规项目的检查,如片剂的外观、片重差异等,小丸的水分、圆整度、重量差异等,微球的外观特性、粒度分布、流动性等;定性检查,包括化学特征反应检识、薄层色谱检识等;指标成分的定量测定;体外释放度的测定。

体内评价包括药代动力学、药效动力学、生物利用度。

体外质量评价除体外释放度的测定外,其余检测项目与普通制剂相同,在此不再累述。

6.1体外释放度的测定释放度(releasing rate)是缓控释制剂中药物在规定介质中释放的速度和程度。

释放度与溶出度(dissolution rate)本质上是相同的,但在具体测定方法与条件方面两者有一定的差别。

缓控释制剂的体外释放度测定是模仿缓、控释制剂在胃肠道内的运转状态及胃肠道环境制定的,是筛选缓、控释制剂处方和控制其质量的重要手段。

6.1.1体外释放度测定方法及判断标准转篮法(stirring basket method)与浆法(stirring paddle method)是两种最基本和最常用的释放度测定方法,对于大多数中药缓控释制剂,由于其有效成分含量低,宜采用小杯法测定。

各种方法的仪器装置、测定方法及结果判断可参考《中国药典》(二部)附录溶解度测定法。

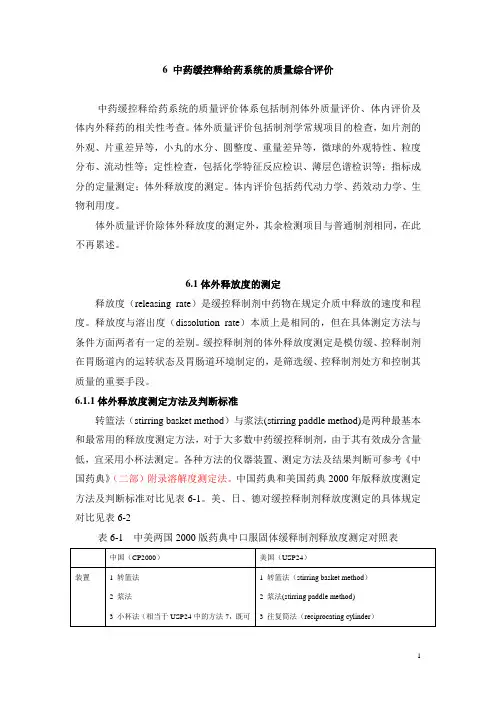

中国药典和美国药典2000年版释放度测定方法及判断标准对比见表6-1。

美、日、德对缓控释制剂释放度测定的具体规定对比见表6-2表6-1 中美两国2000版药典中口服固体缓释制剂释放度测定对照表表6-2 美、日、德对缓控释制剂释放度测定的具体规定对照表美国日本德国在极端的生理条件下进行溶出实验在尽可能多的不同条件下测定3种PH条件下测定溶剂PH值1.0-4.0-6.0-7.4 溶剂PH值1.2-4.0-6.8溶剂PH值1.2-4.0-6.8或7.4遇到难溶药物不用有机溶剂而是加入表面活性刑(SDS)至少2种搅拌强度(50—100—200r/min)至少2种搅拌强度至少3次取样1h,t(50%),t(80%) 考察药品润湿性和离子强度的影响换用另—种溶出方法测定(桨法、篮法互换)考察溶剂中加入表面活性剂或油性成分(如脂肪)的影响考察其它成分如酒、酶等的影响换用另—种溶出方法测试6.1.2影响释放度的因素及其控制影响释放度的主要因素除药物制剂本身固有的性质外还可由溶出仪、溶出介质及取样引起,这些影响因素可分为流体动力学因素、溶出介质物理化学性质及固液介面动力学因素,详见表6-2。

药物新剂型的发展现代药物制剂发展可分为四个时代:第一代是片剂,注射剂,胶囊剂,气雾剂等。

第二代是缓释制剂,肠溶制剂等。

第三代是控释制剂和靶向制剂。

第四代是由体内反馈情报靶向于细胞水平的给药系统。

20世纪90年代以来,随着科学技术的飞速发展,各学科之间的相互渗透以及新技术的不断涌现大大促进了药物新剂型的发展与完善使药物剂型和制剂的研究进入DDS时代。

出现了缓控给药系统,透皮给药系统,靶向给药系统,智能型释系统与大分子给药系统等新剂型。

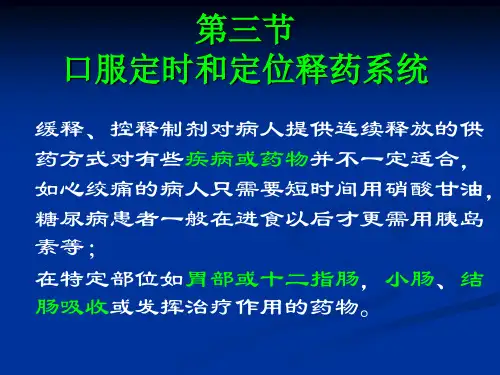

1.缓控释药给药系统(1)口服缓控释药给药系统:目前主要有择速,择时,择位控制释药3大类。

新型口服缓控制剂不仅可达到缓慢释放药物的目的,而且还能保护药物不被胃肠道酶降解,促进药物胃肠道吸收,提高药物的生物利用度。

(2)注射缓控释给药系统:缓控释注射剂可分为液态注射系统和微粒注射系统,后者相对前者疗效持续时间更长,可显著减少用药次数,提高患者的顺应性。

无针注射给药系统已引起人们的广泛关注,该技术具有无痛,无交叉感染,便捷,微量,高效,安全等特点,被认为是最有前景的新型给药系统之一。

2.透皮给药系统随着现代医药科技的发展,人们对精确给药及给药方式的便捷性,耐受性等方面提出更高的要求,使透皮给药系统成为新一代药物制剂的研究热点。

通过药剂学手段,化学手段,物理手段及生理学手段等可以促进药物的吸收。

3.靶向给药系统(1)脂质体:脂质体是目前研究较为成熟的靶向载体,具有优良的生物相容性和生物可降解性。

随着载体材料的改进和修饰,相继出现了多种类型的脂质体靶向制剂,如长循环脂质体,免疫脂质体,磁性脂质体,pH和热敏感脂质体等。

(2)载药脂肪乳:近年来,将脂肪乳作为载体的研究日趋广泛。

鉴于脂肪乳油相对人体无毒,安全性好,因而是部分难溶性药物的有效载体,载药量较脂质体高,具有缓控释和靶向特征,粒径小,稳定性好,质量可控,易于工业化大生产等优势,脂肪乳作为新型给药载体已得到了广泛认同,该类制剂技术的应用前景十分广阔。

药物传递系统名词解释

药物传递系统 (Drug Delivery Systems, DDS) 是指现代药剂学中的研究成果,旨在提高药物的生物利用度和疗效,同时减少药物的不良反应。

该系统包括新型制剂和制备工艺的设计、临床治疗中的应用等方面。

其中,口服缓控释系统、透皮给药系统和靶向给药系统是 DDS 中的重要组成部分。

口服缓控释系统是指通过特殊的制剂技术,使得药物在体内缓慢释放,延长药物在体内的半衰期,提高药物的生物利用度和疗效。

透皮给药系统则是通过皮肤吸收,将药物输送到体内,从而实现药物的有效治疗。

靶向给药系统则是通过靶向作用技术,将药物精准输送到病变部位,实现更高效的治疗。

DDS 的研究和应用对于药物的临床应用具有重要意义,可以提高药物的生物利用度和疗效,减少药物的不良反应,同时也为药物的临床研究提供了重要的技术支持。

第十七章缓释、控释给药系统一、问答题1、什么是缓释制剂、控释制剂?有何异同?与普通制剂相比有何特点?2、制备缓控释制剂的药物应符合什么条件?3、缓、控释制剂的组成?设计原理是什么?4、什么是微丸?有何特点?5、微丸在应用上有何特点?有哪些制备方法?6、制好微丸的关键是什么?7、简述微囊的含义,特点及应用。

8、举例阐述微囊不同的制备方法的适用范围。

9、什么是微囊化?药物微囊化有何特点?微囊制备方法有哪些?10、单凝聚法和复制凝聚法制备微囊的原理?11、试分析微囊的囊材选用原则及其与制备工艺的关系。

12、试解释控制微囊囊径大小的必要性并说明影响微囊囊径大小的因素。

13、举例说明微囊中药物的释放机理及影响释放的因素。

14、复凝聚或单凝聚工艺制备微囊的关键是什么?15、哪些药物不宜制成缓释或控释制剂?试举具体药物两种以说明。

16、制备透皮吸收控释制剂的关键是什么?17、试述渗透泵控释片剂的控释原理。

18、渗透泵型控释苯巴比妥钠片剂中由于苯巴比妥钠饱和溶液产生的渗透国n)n=uCsRT/M上式中,u为一分子苯巴比妥钠离解的微粒数,即u=2。

苯巴比妥钠在常温时的饱和浓度为Cs=100g/L,其分子量为254.2g,R为气体常数。

T为人体的温度。

试用上式计算此药产生的渗透压。

19、控释制剂通常由哪几个部分组成?你认为哪部分最为关键?20、眼用毛果芸香碱控速释药体系中,为什么加海藻酸钠?21、试比较氯化钾溶液剂、氯化钾普通片剂与氯化钾渗透泵片剂的优缺点。

22、评价制剂体内外相关性的方法有哪些?23、胃内滞留型制剂应具有哪些特性?如何设计该类制剂的处方?24、缓控释制剂的释放度试验采用的溶出度试验主要有哪几种方法?25、试列举制备口服渗透泵片时常用的半透膜材料、渗透促进剂和推动剂。

单选题1、关于缓释制剂特点,错误的是()A、可减少用药次数B、处方组成中一般只有缓释药物C、血药浓度平稳D、不适宜于半衰期很能短的药物E、不适宜于作用剧烈的药物2、渗透泵片控释的原理是()A、减少溶出B、减慢扩散C、片外渗透压大于片内,将片内药物压出D、片内渗透压大于片外将药物从细孔子压出E、片外有控释膜,使药物恒速释出3、以下对渗透泵片的叙述,错误的是:A、释药不受胃肠道pH的影响B、当片芯中药物浓度低于饱和溶液浓度时,药物以非零级速率释放C、当片芯中的药物未被全部溶解时,药物以一级速率释放D、药物在胃与肠中的释药速率相等E、药物的释放与半渗透性衣膜的厚度有关4、缓释制剂中延缓释药主要应用于()(A)A、口服制剂B、注射制剂C、粘膜制剂D、皮肤制剂E、直肠制剂5、下列关于骨架型缓释片的叙述,错误的是:A、亲水凝胶骨架片中药物的释放比较完全B、不溶性骨架片中要求药物的溶解度较小C、药物从骨架片中的释放速度比普通片剂慢D、骨架型缓释片一般有三种类型E、骨架型缓释片应进行释放度检查,不进行崩解时限检查6、微囊剂与胶囊剂比较,特殊之处在于()A、可使液体药物粉末化B、增加药物稳定性C、提高生物利用度D、药物释放延缓E、掩盖药物不良嗅味7、利用亲水胶体的盐析作用而析出微囊的是()A、单凝聚法B、复凝聚法C、溶剂-非溶剂法D、界面缩聚法E、喷雾干燥法8、可作为渗透泵制剂中渗透促进剂的是:A、氢化植物油B、脂肪C、淀粉浆D、蔗糖E.邻苯二甲酸醋酸纤维素9、可作为溶蚀性骨架片骨架材料的是:A、硬脂酸B、聚丙烯C、聚硅氧烷D、聚乙烯E、乙基纤维素10、以下可用于制备亲水凝胶骨架片的材料是()A、海藻酸钠B、聚氯乙烯C、脂肪酸口、硅橡胶E、蜂蜡11、下列数学模型中,不是作为拟合缓(控)释制剂的药物释放曲线的是:A、零级速率方程B、一级速率方程C、Higuchi方程D、米氏方程E、Weibull分布函数三、多选题1、控释制剂由()组成。