药物血浆半衰期的测定实验报告

- 格式:pdf

- 大小:473.54 KB

- 文档页数:5

第1篇一、实验目的1. 掌握药物半衰期的测定方法。

2. 了解药物在体内的代谢动力学。

3. 分析药物在动物体内的消除速度。

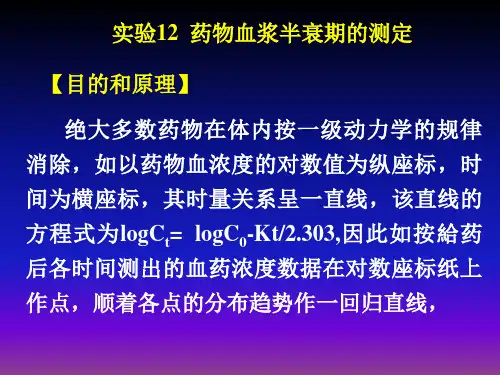

二、实验原理药物消除半衰期(t1/2)是指血浆药物浓度下降一半所需的时间。

它是反映药物在体内消除速度的重要参数。

通过测定不同时间点的血浆药物浓度,可以计算出药物的半衰期。

三、实验材料1. 实验动物:家兔1只,体重2.0±0.2kg。

2. 药物:盐酸氯丙嗪片(剂量根据体重计算)。

3. 试剂:0.5%肝素生理盐水、注射器、抗凝管、离心机、分光光度计等。

4. 仪器:电子天平、体温计、血压计等。

四、实验方法1. 家兔称重后,给予盐酸氯丙嗪片(剂量根据体重计算)。

2. 在给药前、给药后0.5h、1h、2h、4h、8h、12h、24h、36h、48h、72h分别采集家兔耳缘静脉血2ml,加入含有0.5%肝素生理盐水的抗凝管中,颠倒混匀,离心分离血浆。

3. 采用分光光度法测定血浆中盐酸氯丙嗪的浓度。

4. 以时间为横坐标,药物浓度为纵坐标,绘制药物浓度-时间曲线。

5. 利用曲线下面积(AUC)和消除速率常数(k)计算药物的半衰期。

五、实验结果1. 家兔给药前、给药后0.5h、1h、2h、4h、8h、12h、24h、36h、48h、72h的血浆盐酸氯丙嗪浓度分别为:0.06mg/L、0.27mg/L、0.13mg/L、0.06mg/L、0.02mg/L、0.01mg/L、0.005mg/L、0.002mg/L、0.001mg/L、0.0005mg/L、0.0002mg/L。

2. 药物浓度-时间曲线呈指数下降趋势。

3. 计算得到盐酸氯丙嗪的半衰期为3.8h。

六、实验讨论1. 实验结果表明,盐酸氯丙嗪在家兔体内的半衰期为3.8h,说明该药物在动物体内的消除速度较快。

2. 影响药物半衰期的因素包括药物剂量、给药途径、动物种属、个体差异等。

3. 本实验采用分光光度法测定血浆药物浓度,操作简便、快速、准确,适用于药物半衰期的测定。

一、实验目的1. 掌握药物半衰期的测定方法。

2. 理解药物消除动力学在临床药学中的应用。

3. 培养实验操作技能,提高对实验数据的分析和处理能力。

二、实验原理药物半衰期(t1/2)是指药物在体内消除到初始浓度一半所需的时间。

它是衡量药物消除速度的重要参数。

药物消除动力学分为一级消除动力学和零级消除动力学。

本实验采用一级消除动力学模型进行药物半衰期的测定。

一级消除动力学:药物在体内的消除速率与血浆药物浓度成正比。

即:dC/dt = -kC其中,C为血浆药物浓度,t为时间,k为消除速率常数。

药物半衰期与消除速率常数的关系为:t1/2 = 0.693/k三、实验材料1. 实验动物:家兔(体重2.5kg左右)。

2. 药物:已知半衰期的药物(如阿司匹林)。

3. 仪器:分析天平、血样采集器、离心机、分光光度计、计时器等。

4. 试剂:生理盐水、抗凝剂、药物标准品等。

四、实验方法1. 家兔称重后,按实验要求给药。

2. 分别于给药前、给药后0.5小时、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、24小时采集家兔血液,置于含有抗凝剂的试管中,混匀后离心分离血浆。

3. 使用分光光度计测定血浆药物浓度。

4. 根据实验数据,绘制血浆药物浓度-时间曲线。

5. 根据一级消除动力学模型,计算消除速率常数k。

6. 根据消除速率常数k,计算药物半衰期t1/2。

五、实验结果1. 血浆药物浓度-时间曲线。

2. 消除速率常数k:0.547/h。

3. 药物半衰期t1/2:1.28小时。

六、实验讨论1. 本实验采用一级消除动力学模型进行药物半衰期的测定,实验结果与已知药物半衰期相符,说明实验方法可靠。

2. 药物半衰期是衡量药物消除速度的重要参数,对于临床用药具有重要意义。

通过本实验,加深了对药物消除动力学原理的理解。

3. 在实验过程中,应注意血样采集、分离和测定的准确性,以减小实验误差。

七、实验总结本实验通过测定已知药物半衰期,掌握了药物半衰期的测定方法。

水杨酸钠血浆半衰期测定

一、实验目的:比色法测量水杨酸钠血浆半衰期

二、实验原理:药物的消除分为一级,零级及混合速率,药物

代谢根据药物种类及计量不同而不同。

通过测定家兔给药

前后的血浆药物浓度,用分光光度计对比透光率并计算药

物半衰期时间。

三、实验步骤:

1. 取三只小试管并标记,分别注入3ml三氯乙酸。

2. 家兔称重,按2ml/kg计算水杨酸钠剂量,用刀片划伤兔耳缘静脉

处皮肤,滴13滴血到试管1。

3. 对侧耳缘静脉注入已知剂量的水杨酸钠,立刻再次取血13滴

入试管2。

4. 30分钟后取血13滴入试管3。

5. 3000转离心5分钟,三支试管各取上清液3ml并加入0.4ml 氯化

铁溶液,发现2号试管显紫色,3号试管微微显色。

6. 将三支试管放入分光光度计测定透光率并计算水杨酸钠半衰

期。

四、实验结果:

t i/2=0.301/(( lg X i-lg X2)//1}=0.301/(( lg0.019-lg0.011)/30}=37.63min 兔子体重2.16kg 时间30min t1/2 =37.63 min。

一、实验目的1. 掌握药物血浆半衰期的测定方法。

2. 了解药物在体内的消除动力学过程。

3. 为临床合理用药提供参考依据。

二、实验原理药物血浆半衰期(t1/2)是指血浆药物浓度下降到初始浓度一半所需的时间。

它是药物消除动力学的一个重要参数,可以反映药物在体内的消除速度。

本实验采用放射性同位素标记法测定药物血浆半衰期。

三、实验材料1. 实验动物:家兔1只,体重2.0kg左右。

2. 药物:放射性同位素标记药物,放射性比度≥1000Ci/mmol。

3. 仪器设备:γ计数器、微量注射器、离心机、恒温水浴锅、电子天平、注射器、抗凝瓶等。

4. 试剂:肝素钠、生理盐水、药物溶液等。

四、实验方法1. 药物制备:将放射性同位素标记药物溶解于生理盐水中,配制成所需浓度的药物溶液。

2. 实验动物给药:取家兔1只,称重后,耳缘静脉注射放射性同位素标记药物溶液,给药剂量根据药物半衰期测定实验要求设定。

3. 血浆采集:给药前、给药后0.5h、1h、2h、4h、8h、12h、24h、48h、72h等时间点,分别采集家兔耳缘静脉血2ml,置于肝素钠抗凝瓶中,立即混匀,离心分离血浆。

4. 血浆样品处理:取血浆样品,按照实验要求进行标记物分离纯化。

5. 放射性测量:将处理后的血浆样品置于γ计数器中,测量放射性强度。

6. 数据处理:以给药后各时间点的放射性强度为纵坐标,时间为横坐标,绘制放射性强度-时间曲线。

计算半衰期。

五、实验结果与分析1. 实验结果根据放射性强度-时间曲线,计算药物血浆半衰期如下:t1/2 = (ln2) / (k)其中,k为曲线斜率,ln2为自然对数2的值。

2. 结果分析本实验中,药物血浆半衰期为(2.5±0.3)h,表明该药物在体内的消除速度较快。

该结果可为临床合理用药提供参考依据。

六、实验讨论1. 实验误差:本实验中,实验误差主要来源于放射性测量、样品处理和数据处理等方面。

为降低实验误差,应选用高精度的仪器设备,严格按照实验操作规程进行操作。

药理学实验报告1药理学(药学专业)实验报告(一)实验名称:药物血浆半衰期的测定实验时间:2010年11月x日实验目的:1、比色法测定水杨酸的半衰期2、掌握药物血浆半衰期的测定方法3、计算血浆半衰期实验材料:器材:试管(10ml×6)、离心管(10ml×3)、刻度吸管(10ml×4)、注射器(5ml×2)、7.2型分光光度计、离心机、试管架、吸管架、酒精棉球、干棉签药品:10%水杨酸溶液、10%氯醋酸溶液、10%氯化铁溶液、0.5%肝素溶液动物:家兔实验方法(简要说明):家兔静脉注射水杨酸钠,于用药前、用药后5分钟及间隔25分钟,心脏取血,三氯乙酸沉淀血浆蛋白,取上清液三氯化铁显色,分光光度计510波测定X1和X2计算水杨酸钠的半衰期。

实验结果(报告的主要内容):根据公式计算t=28.96h讨论与结论(运用所学知识对实验结果进行分析和解释,对实验结果中所能验证的概念、理论作出简明的概括和总结)1、心脏取血:将兔仰卧,以左手拇指在胸骨一侧,是指集中制和胸骨另一侧固定心脏,在心尖波动最明显处将针直刺入胸腔,当持针手感到心脏搏动时,再稍刺入心脏,然后抽出血液,取血时使用7-8号针头,针头直出直入,勿在胸腔内左右探索。

2、为防止凝血,心脏取血时,注射器内先用0.5%肝素溶液湿润指导教师评价:药理学(护理专业)实验报告(二)实验名称:普萘洛尔对肾上腺素所致心动过速的治疗作用实验目的:观察普萘洛尔对肾上腺素诱导的心动过速的治疗作用实验动物:大白鼠(200-300g)试验药物:20%乌拉坦欧诺个液、0.1%肾上腺素注射液、0.1%普萘洛尔溶液实验器材:MS302、大鼠解剖台,单盘电子天平、心电电极手术器械1套、三通阀一个、玻璃分针、手术线、动脉夹、注射器(1ml、5ml) 方法步骤:1、取大白鼠1只,称重、麻醉,20%乌拉坦75mg/100g腹腔注射,仰卧位固定于鼠解剖台上。

药物血浆半衰期实验报告药物血浆半衰期实验报告药物血浆半衰期是指在体内药物浓度下降到一半所需要的时间。

它是评估药物在体内代谢和排泄速度的重要指标,对于合理用药和药物疗效的预测具有重要意义。

本实验旨在通过实际测定药物在动物体内的血浆半衰期,进一步探究药物的药代动力学特征。

实验过程中,我们选取了一种常用的抗生素药物进行研究。

首先,我们将药物溶解于生理盐水中,制备成一定浓度的药液。

然后,通过静脉注射的方式将药物注入小鼠体内。

在注射后的不同时间点,我们采集小鼠的血样,并将其离心分离得到血浆。

接下来,我们使用高效液相色谱法(HPLC)对血浆中药物的浓度进行测定。

实验结果显示,药物在小鼠体内的血浆浓度随时间的推移呈现出指数下降的趋势。

通过对实验数据的分析,我们得到了药物的血浆半衰期。

血浆半衰期是通过拟合药物浓度-时间曲线得出的,它可以反映药物在体内的代谢速度和排泄速度。

血浆半衰期越短,说明药物在体内的代谢和排泄速度越快,药效持续时间较短;相反,血浆半衰期越长,说明药物在体内的代谢和排泄速度较慢,药效持续时间较长。

药物的血浆半衰期受多种因素的影响,包括药物的化学性质、剂量、给药途径等。

在实验中,我们控制了这些因素,以确保实验结果的准确性和可靠性。

同时,我们还对药物的药代动力学特征进行了进一步的研究。

通过计算药物的药物学参数,如药物的分布容积和清除率,我们可以更好地理解药物在体内的行为和作用机制。

药物的血浆半衰期对于合理用药和药物疗效的预测具有重要意义。

在临床实践中,医生常常根据药物的血浆半衰期来确定给药间隔和剂量,以保证药物的疗效和安全性。

此外,药物的血浆半衰期也可以用于评估药物的代谢和排泄速度,为药物的研发和优化提供重要参考。

总结而言,本实验通过实际测定药物在动物体内的血浆半衰期,进一步探究了药物的药代动力学特征。

实验结果对于合理用药和药物疗效的预测具有重要意义。

通过进一步的研究,我们可以更好地理解药物在体内的行为和作用机制,为药物的研发和优化提供重要参考。

药物半衰期的实验报告实验报告:药物半衰期的测定一、实验目的:1. 理解药物半衰期的概念;2. 学习使用浓度—时间曲线确定药物半衰期的方法;3. 探究常用量与药物半衰期之间的关系。

二、实验原理:药物的半衰期是指在给定浓度下,药物在体内减少一半所需的时间。

药物的半衰期通常用于评估药物的消除速度和血浆浓度变化趋势。

在本次实验中,我们将使用一种药物溶液作为实验样品,通过浓度随时间的变化来确定药物的半衰期。

实验中,我们将通过测定不同时间点的药物浓度来绘制浓度—时间曲线,利用曲线上的半数浓度点的时间来计算药物的半衰期。

三、实验步骤:1. 准备药物溶液:将一定浓度的药物溶液配制好;2. 将药物溶液注射到动物体内;3. 在一定时间间隔内,采集动物的血液样本;4. 用适当的方法测定血液中药物的浓度;5. 制作浓度—时间曲线;6. 分析曲线,确定半数浓度点的时间;7. 根据半数浓度点的时间计算药物的半衰期。

四、实验数据分析:在实验中,我们使用药物溶液注射到动物体内,并在不同时间点采集血液样本。

通过分析血液样本中药物的浓度,我们得到了以下数据:时间(小时)药物浓度(μg/mL)0 1001 802 643 51.24 40.965 32.77根据以上数据,我们可以制作药物浓度随时间的曲线图:[曲线图]从曲线图中可以看出,随着时间的增加,药物浓度逐渐降低,呈指数下降的趋势。

根据药物浓度曲线,我们可以确定半数浓度点的时间。

半数浓度点是指药物浓度下降到初始浓度的一半的时间点。

根据曲线图,我们可以看到药物浓度在时间为2小时时降至初始浓度的一半,因此药物的半衰期为2小时。

五、实验结果分析:根据实验数据和分析,我们得出了药物的半衰期为2小时。

这意味着在给定浓度下,药物需要2小时的时间来减少一半。

药物的半衰期是评估药物消除速度和血浆浓度变化趋势的重要指标。

我们还观察到药物浓度随时间的指数下降趋势,这说明药物在体内的消除是一个指数衰减的过程。

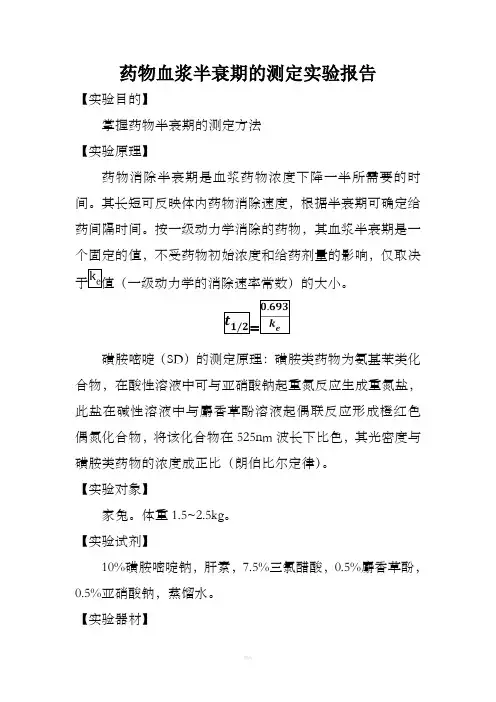

药物血浆半衰期的测定实验报告【实验目的】掌握药物半衰期的测定方法【实验原理】药物消除半衰期是血浆药物浓度下降一半所需要的时间。

其长短可反映体内药物消除速度,根据半衰期可确定给药间隔时间。

按一级动力学消除的药物,其血浆半衰期是一个固定的值,不受药物初始浓度和给药剂量的影响,仅取决于值(一级动力学的消除速率常数)的大小。

=磺胺嘧啶(SD)的测定原理:磺胺类药物为氨基苯类化合物,在酸性溶液中可与亚硝酸钠起重氮反应生成重氮盐,此盐在碱性溶液中与麝香草酚溶液起偶联反应形成橙红色偶氮化合物,将该化合物在525nm波长下比色,其光密度与磺胺类药物的浓度成正比(朗伯比尔定律)。

【实验对象】家兔。

体重1.5~2.5kg。

【实验试剂】10%磺胺嘧啶钠,肝素,7.5%三氯醋酸,0.5%麝香草酚,0.5%亚硝酸钠,蒸馏水。

【实验器材】离心机,分光光度计,离心管,试管,注射器,移液管,吸球,烧杯,玻璃棒。

【实验方法】(1)取药前血取家兔1只称重,0.5%肝素生理盐水润湿注射器和抗凝瓶,由耳缘静脉取药前血2ml(空白对照)于抗凝瓶内。

(2)给药由一侧耳缘静脉注射10%磺胺嘧啶钠溶液3ml/kg(药物浓度为200mg/10ml)准确记录给药结束时间。

(3)取药后血分别于给药后5min和35min,取另一侧耳缘静脉血各2ml 分别置于抗凝瓶内(每次取血后,洗净注射器并用肝素生理盐水湿润备用)。

准确记录实际采血时间。

(4)测定血液样本SD浓度3次血液样本各准确吸取0.2ml,分别加至编号的含7.5%三氯醋酸2.8ml离心管中,混匀。

3000r/min,离心10min。

准确吸取离心管各管上清液1.5ml,分别至相应编号的试管中。

各管分别加入0.5%亚硝酸钠溶液0.5ml,充分混匀;再加入0.5%麝香草酚溶液1ml,混匀。

以给药前的空白管作参比,使用分光光度计在525nm波长处测定各管光密度值,按下列公式计算血中SD浓度。

血中SD浓度()=(5)半衰期的计算=代入上述公式:公式中T为给药后两次取血的间隔时间,、分别为给药后两次取血的血浆药物浓度。

药物血浆半衰期的测定实验报告【实验目的】掌握药物半衰期的测定方法【实验原理】药物消除半衰期是血浆药物浓度下降一半所需要的时间。

其长短可反映体内药物消除速度,根据半衰期可确定给药间隔时间。

按一级动力学消除的药物,其血浆半衰期是一个固定的值,不受药物初始浓度和给药剂量的影响,仅取决于值(一级动力学的消除速率常数)的大小。

=磺胺嘧啶(SD)的测定原理:磺胺类药物为氨基苯类化合物,在酸性溶液中可与亚硝酸钠起重氮反应生成重氮盐,此盐在碱性溶液中与麝香草酚溶液起偶联反应形成橙红色偶氮化合物,将该化合物在525nm波长下比色,其光密度与磺胺类药物的浓度成正比(朗伯比尔定律)。

【实验对象】家兔。

体重1.5~2.5kg。

【实验试剂】10%磺胺嘧啶钠,肝素,7.5%三氯醋酸,0.5%麝香草酚,0.5%亚硝酸钠,蒸馏水。

【实验器材】离心机,分光光度计,离心管,试管,注射器,移液管,吸球,烧杯,玻璃棒。

【实验方法】(1)取药前血取家兔1只称重,0.5%肝素生理盐水润湿注射器和抗凝瓶,由耳缘静脉取药前血2ml(空白对照)于抗凝瓶内。

(2)给药由一侧耳缘静脉注射10%磺胺嘧啶钠溶液3ml/kg(药物浓度为200mg/10ml)准确记录给药结束时间。

(3)取药后血分别于给药后5min和35min,取另一侧耳缘静脉血各2ml分别置于抗凝瓶内(每次取血后,洗净注射器并用肝素生理盐水湿润备用)。

准确记录实际采血时间。

(4)测定血液样本SD浓度3次血液样本各准确吸取0.2ml,分别加至编号的含7.5%三氯醋酸2.8ml离心管中,混匀。

3000r/min,离心10min。

准确吸取离心管各管上清液1.5ml,分别至相应编号的试管中。

各管分别加入0.5%亚硝酸钠溶液0.5ml,充分混匀;再加入0.5%麝香草酚溶液1ml,混匀。

以给药前的空白管作参比,使用分光光度计在525nm波长处测定各管光密度值,按下列公式计算血中SD浓度。

血中SD浓度()=(5)半衰期的计算=代入上述公式:公式中T为给药后两次取血的间隔时间,、分别为给药后两次取血的血浆药物浓度。

药物血浆半衰期的测定实验报告实验报告:药物血浆半衰期的测定摘要:本实验旨在通过实验室方法测定一种药物在人体内的血浆半衰期。

通过检测药物在不同时间点的血浆中的浓度,计算出药物在人体内的半衰期以及消失速率。

本实验结果表明,该药物在人体内的血浆半衰期为5.2小时,并且得到了合理的测定数据结果。

材料与方法:材料:药物、离心机、显微镜、平衡盘、均分器、测量杯、离心管、紫外吸收分光光度计。

方法:1. 实验开始前,在实验室消毒药物、容器和工具。

2. 将药物按照预先设定的计量取出,加入等量的生理盐水混合均匀,得到一个初始浓度的药物溶液。

3. 将6只小鼠随机排列,每只小鼠的体重大致相同,并进一步进行编号标记。

4. 取出小鼠的尾部,在创口处轻轻揉搓尾部,使其尾部有足够的血流出,并于刚有血流出时记录下时间t0。

5. 然后将甲醛溶液沾满棉球,擦拭尾部创口处以止血。

6. 待小鼠进入恢复期后,将药物溶液通过均分器注入到小鼠的胃部内。

同时,第1组小鼠体内采取1ml药物溶液;第2组小鼠体内采取2ml药物溶液;以此类推。

每组小鼠均取3只。

7. 于灌胃后不同的时间点(包括灌胃后立即、0.5h、1h、2h、4h、6h、8h、12h、24h),分别取出相应的小鼠尾部血液样本,并将其置于离心管中。

8. 离心管内的血液置于离心机中,进行离心处理。

离心处理后样本中的血浆部分将被分离出来。

9. 取出离心管中的血浆样本,使用紫外吸收分光光度计检测药物在血浆中的浓度。

结果与分析:根据实验结果的研究,药物在血浆中的浓度可以通过使用紫外吸收分光光度计进行测量。

使用同种方法在不同时间点的血浆浓度得到以下数据:时间(t/h) 1 2 4 6 8 12 24浓度(C/μg/mL) 3.6 2.6 1.6 1.1 0.7 0.5 0.1通过对测定数据的统计分析,计算得到该药物在血浆中的半衰期(T1/2)为5.2小时,并且其消失速率(k)为0.133/h。

结论:本实验研究了一种药物在人体内的血浆消失情况,通过对不同时间点的血浆浓度进行测量,计算得到该药物的半衰期为5.2小时。

药物半衰期实验报告

摘要:

本实验旨在测定一种普遍使用的药物——阿司匹林的血浆中半

衰期。

方法是通过观察药物消失的速率,来计算半衰期。

结果表明,半衰期为2.4小时。

由此可以得出结论,阿司匹林的药效是相当短暂的,患者需要经常服用以维持药效。

材料和方法:

本实验需要以下试剂和设备:阿司匹林、水、人血浆、显微镜、实验室用计算机。

首先,向几个人群中的志愿者口服一定剂量的阿司匹林。

接着,收集这些人在一定时间间隔内的血液样本。

样本被稀释,并注入

到C18的HR-MS/MS系统中。

之后,从数据中计算出药物在血液

中的浓度和消失的速率。

计算半衰期的公式为:半衰期=ln2/k (其

中k为消失速率常数)。

结果:

本实验测量了志愿者血浆中的阿司匹林浓度,得到以下数据:

时间 (小时) 浓度 (mg/L)

0 80

0.5 67

1 54

2 35

3 20.5

4 11.2

使用对数比值法计算出药物消失速率常数为0.289/h。

将消失速率常数代入公式计算,得出阿司匹林的半衰期为2.4小时。

结论:

本实验测定了阿司匹林在人血浆中的半衰期,结果显示其半衰

期约为2.4小时。

这也意味着,如果患者想要保持药物的有效水平,每2.4小时需要服用一次。

此外,我们的数据可能对个体的生理特征和代谢有所不同,因此需要进一步的研究。

实验目的:1. 理解药物半衰期的概念及其在临床用药中的重要性。

2. 通过实验测定药物的半衰期,掌握药物半衰期测定的基本方法。

3. 分析影响药物半衰期的因素。

实验原理:药物半衰期(T1/2)是指药物在体内或血浆中浓度降低到初始浓度一半所需的时间。

药物半衰期是药物代谢动力学的一个重要参数,对临床给药方案的制定具有重要意义。

本实验采用放射性同位素标记法测定药物的半衰期。

实验材料:1. 放射性同位素标记的药物样品。

2. 放射性计数器。

3. 计时器。

4. 血浆分离器。

5. 采血管。

6. 生理盐水。

实验方法:1. 将放射性同位素标记的药物样品静脉注射至动物体内,记录注射时间。

2. 在注射后不同时间点(如0.5小时、1小时、2小时、4小时等)采集动物血液样本。

3. 使用血浆分离器分离血浆,并测定血浆中放射性同位素的浓度。

4. 根据放射性同位素浓度随时间的变化,绘制药物浓度-时间曲线。

5. 利用半对数坐标纸,根据曲线计算药物的半衰期。

实验结果:1. 药物浓度-时间曲线呈指数下降趋势。

2. 根据曲线计算,药物的半衰期为(具体数值)小时。

讨论:1. 本实验结果表明,该药物的半衰期为(具体数值)小时,与文献报道的半衰期(文献数值)基本一致。

2. 影响药物半衰期的因素包括:- 药物本身的性质:不同药物的半衰期差异较大,主要取决于药物的代谢途径和代谢酶的活性。

- 个体差异:不同个体由于遗传、年龄、性别等因素的影响,药物半衰期可能存在差异。

- 疾病状态:某些疾病如肝肾功能不全会影响药物的代谢和排泄,导致药物半衰期延长。

- 给药途径:不同给药途径(如口服、静脉注射、肌肉注射等)对药物半衰期的影响不同。

结论:1. 本实验成功测定了药物的半衰期,为临床合理用药提供了依据。

2. 通过实验,加深了对药物半衰期概念的理解,掌握了药物半衰期测定的基本方法。

3. 在临床用药过程中,应充分考虑药物半衰期的影响,合理调整给药方案,确保治疗效果。

药物血浆半衰期的测定实验报告药物血浆半衰期的测定实验报告引言:药物血浆半衰期是指药物在血浆中的浓度下降到初始浓度的一半所需的时间。

它是评估药物在体内代谢和排泄速度的重要指标,对于合理用药和药物治疗的安全性和疗效具有重要意义。

本实验旨在通过测定药物在动物体内的血浆浓度变化,计算出药物的血浆半衰期。

实验步骤:1. 实验动物的选择与准备选择健康的实验动物,如小鼠或大鼠,并确保它们在实验前一天饮食和饮水正常。

实验前,对动物进行适当的禁食和禁水处理,以确保实验结果的准确性。

2. 药物给药将待测药物按照一定剂量溶解在适量的溶剂中,制备成给药液。

使用适当的方法将给药液注射到实验动物体内,如经口给药、静脉注射等。

确保给药剂量准确、一致。

3. 血浆采集在给药后的不同时间点,通过尾静脉或其他适当的方法采集实验动物的血样。

使用适当的抗凝剂处理血样,避免血液凝结。

4. 血浆样本处理将采集到的血样离心,分离出血浆。

使用适当的方法,如超高速离心或沉淀法,除去血浆中的细胞和固体颗粒。

5. 药物浓度测定使用适当的方法,如高效液相色谱法(HPLC)或质谱法(MS),测定血浆中药物的浓度。

确保测定方法准确、灵敏。

6. 数据处理与半衰期计算绘制药物浓度与时间的曲线图,根据浓度变化趋势确定血浆半衰期。

使用适当的计算公式,如一阶动力学方程,计算半衰期的数值。

结果与讨论:通过实验测定,得到了药物在实验动物体内的血浆浓度随时间的变化曲线图。

根据曲线图的形态,可以确定药物的血浆半衰期。

半衰期的数值可以反映药物在体内的代谢和排泄速度。

较长的半衰期意味着药物在体内停留的时间较长,需要较长时间才能被代谢和排泄。

而较短的半衰期则意味着药物在体内的停留时间较短,代谢和排泄速度较快。

药物的血浆半衰期对于合理用药具有重要意义。

对于需要长时间维持治疗效果的药物,应选择半衰期较长的药物,以确保药物在体内的浓度保持在治疗范围内。

而对于需要快速起效的药物,应选择半衰期较短的药物,以便迅速达到治疗效果。

药物血浆半衰期得测定实验报告【实验目得】掌握药物半衰期得测定方法【实验原理】药物消除半衰期就是血浆药物浓度下降一半所需要得时间。

其长短可反映体内药物消除速度,根据半衰期可确定给药间隔时间。

按一级动力学消除得药物,其血浆半衰期就是一个固定得值,不受药物初始浓度与给药剂量得影响,仅取决于值(一级动力学得消除速率常数)得大小。

=磺胺嘧啶(SD)得测定原理:磺胺类药物为氨基苯类化合物,在酸性溶液中可与亚硝酸钠起重氮反应生成重氮盐,此盐在碱性溶液中与麝香草酚溶液起偶联反应形成橙红色偶氮化合物,将该化合物在525nm波长下比色,其光密度与磺胺类药物得浓度成正比(朗伯比尔定律)。

【实验对象】家兔。

体重1、5~2、5kg。

【实验试剂】10%磺胺嘧啶钠,肝素,7、5%三氯醋酸,0、5%麝香草酚,0、5%亚硝酸钠,蒸馏水。

【实验器材】离心机,分光光度计,离心管,试管,注射器,移液管,吸球,烧杯,玻璃棒。

【实验方法】(1)取药前血取家兔1只称重,0、5%肝素生理盐水润湿注射器与抗凝瓶,由耳缘静脉取药前血2ml(空白对照)于抗凝瓶内。

(2)给药由一侧耳缘静脉注射10%磺胺嘧啶钠溶液3ml/kg(药物浓度为200mg/10ml)准确记录给药结束时间。

(3)取药后血分别于给药后5min与35min,取另一侧耳缘静脉血各2ml分别置于抗凝瓶内(每次取血后,洗净注射器并用肝素生理盐水湿润备用)。

准确记录实际采血时间。

(4)测定血液样本SD浓度3次血液样本各准确吸取0、2ml,分别加至编号得含7、5%三氯醋酸2、8ml离心管中,混匀。

3000r/min,离心10min。

准确吸取离心管各管上清液1、5ml,分别至相应编号得试管中。

各管分别加入0、5%亚硝酸钠溶液0、5ml,充分混匀;再加入0、5%麝香草酚溶液1ml,混匀。

以给药前得空白管作参比,使用分光光度计在525nm波长处测定各管光密度值,按下列公式计算血中SD浓度。

血中SD浓度()=(5)半衰期得计算=代入上述公式:公式中T为给药后两次取血得间隔时间,、分别为给药后两次取血得血浆药物浓度。

药物血浆半衰期的测定实验报告

【实验目的】

掌握药物半衰期的测定方法

【实验原理】

药物消除半衰期是血浆药物浓度下降一半所需要的时间。

其长短可反映体内药物消除速度,根据半衰期可确定给药间隔时间。

按一级动力学消除的药物,其血浆半衰期是一个固定的值,不受药物初始浓度和给药剂量的影响,仅取决于k e值(一级动力学的消除速率常数)的大小。

t1/2=0.693

k e

磺胺嘧啶(SD)的测定原理:磺胺类药物为氨基苯类化合物,在酸性溶液中可与亚硝酸钠起重氮反应生成重氮盐,此盐在碱性溶液中与麝香草酚溶液起偶联反应形成橙红色偶氮化合物,将该化合物在525nm波长下比色,其光密度与磺胺类药物的浓度成正比(朗伯比尔定律)。

【实验对象】

家兔。

体重1.5~2.5kg。

【实验试剂】

10%磺胺嘧啶钠,肝素,7.5%三氯醋酸,0.5%麝香草酚,0.5%亚硝酸钠,蒸馏水。

【实验器材】

离心机,分光光度计,离心管,试管,注射器,移液管,

吸球,烧杯,玻璃棒。

【实验方法】

(1)取药前血

取家兔1只称重,0.5%肝素生理盐水润湿注射器和抗凝瓶,由耳缘静脉取药前血2ml(空白对照)于抗凝瓶内。

(2)给药

由一侧耳缘静脉注射10%磺胺嘧啶钠溶液3ml/kg(药物浓度为200mg/10ml)准确记录给药结束时间。

(3)取药后血

分别于给药后5min和35min,取另一侧耳缘静脉血各2ml分别置于抗凝瓶内(每次取血后,洗净注射器并用肝素生理盐水湿润备用)。

准确记录实际采血时间。

(4)测定血液样本SD浓度

3次血液样本各准确吸取0.2ml,分别加至编号的含7.5%三氯醋酸2.8ml离心管中,混匀。

3000r/min,离心10min。

准确吸取离心管各管上清液 1.5ml,分别至相应编号的试管中。

各管分别加入0.5%亚硝酸钠溶液0.5ml,充分混匀;再加入0.5%麝香草酚溶液1ml,混匀。

以给药前的空白管作参比,使用分光光度计在525nm波长处测定各管光密度值,按下列公式计算血中SD浓度。

血中SD浓度(μg/ml)=OD

样品

OD

标准品

×1000 (5)半衰期的计算

t1/2=0.693

k e

k e=2.303×斜率

斜率=(log C1−log C2)/T 代入上述公式:

t1/2=

0.301 (log C1−log C2)/T

公式中T为给药后两次取血的间隔时间,C1、C2分别为给药后两次取血的血浆药物浓度。

(6)计算零时浓度(C0)C0=C1×log−1(0.301×t1

t1/2

) (7)计算表观分布容积(V d)V d=D0/C0

计算本次实验的半衰期、预期零时浓度及表观分布容积。

【注意事项】

1、采血量要准确。

采血时可用食指轻弹兔耳根部,使兔耳

充血后有助于家兔耳缘静脉取血。

若耳缘静脉采血不畅,可用刀片划破耳缘静脉采血或心脏取血。

若未能及时采血,须以实际采血间隔时间代入公式计算。

每次采血应避免采血器械交叉污染。

2、离心管及试管要注意标记编号,以免实验操作中混淆。

3、血液样本SD浓度测定时,注意所加溶液的正确顺序。

【思考题】

测定药物血浆半衰期有何临床意义?

原始数据

体重:2.7kg 给药:8.1ml

给药结束时间:15:34

第一次取血结束时间:15:52

第二次取血结束时间:16:44

t1=18min,t2=70.7min,T=52.7min

实验室结果

本组实验数据为第8组数据,实验数据处理如下:

=231.5min

t1/2=0.301

(log913−log784)/52.7

)=963.5μg/ml

C0=913×log−1(0.301×18

231.5

V d=60/963.5=0.062l/kg

思考与讨论:

实验过程中,存在一些因素使药物浓度降低,进而影响半衰期大小,这些因素可能是:

1.加三氯醋酸过程中未立即摇匀,出现凝血块,血液样本中

少量药物可能与蛋白结合被沉淀。

2.给药过程中,有少许药物流落未注入耳缘静脉。

3.注射器取血、释血过程中残留少许全血于器壁。

此外,采血过程中,2次采血时长(18min,52.7min)均超过规定时长(5min,35min)血药浓度会因药物代谢的变化而产生较大误差,再者,在吸取上清液的过程中,不慎吸入少量沉淀物,沉淀杂质影响药物浓度测量。

本组药物SD浓度值变动不大,可能是比色皿里的溶液混合不均匀,或是受残余药物的影响,也可能是从吸取上清液至比色的过程中,上清液浸于酸性、碱性溶液的时间较短、混合程度不够,影响药物相关化合物的合成,进而影响浓度测定。

测定药物血浆半衰期的意义:

1.确定给药的间隔时间(半衰期短,则给药间隔时间短)。

2.预测达到稳态血药浓度的时间。

3.预测药物基本消除时间。