高中语文-小说阅读之探究题(主题、标题)

- 格式:ppt

- 大小:845.00 KB

- 文档页数:39

专题18 小说阅读之探究小说的标题备注:标注★的题目考查的是“小说阅读之探究小说的标题”这一考点。

一、(2020·皖江名校·联考)阅读下面的文字,完成题目。

扶晴月天一直雾着,从上往下看,楼下那片树林顶端的叶子,都晶莹莹如泪人的眼,水光水光的。

我用手摸摸房间里的被子,湿漉漉的,不想再躺下去,便走出来,坐电梯下楼,寻那片树林来。

走出宾馆,过一个拐角,就找到了那片树林——它们是一些很大很茂密的榕树,有的长在宾馆楼下,有的长在林荫道的两边。

空气很潮湿,走在树下,虽不见有水滴落下来,地上却湿漉漉的。

林荫道上,有几位老人漫步。

我不禁为他们担忧起来:这么湿的地面,他们这么大年纪,一不小心滑倒,就不好了。

不过,我很快就发现,这担忧是多余的。

在这里漫步的,都是本地的老人。

他们习惯了这雾天,也习惯了湿地,走在上面悠闲自在,一点儿都不担心滑倒。

唉!万事就怕遇到像我这样倒霉的人。

当我从一个拄着拐棍的老太太身边路过,准备走向不远处的长条椅时,这老太太却竟然出了状况。

“咣当”一声,拐棍滚落地上,老太太则像落叶一样,飘落在了地上——就倒在我左脚的脚尖边。

我想伸手扶一把,意念刚动,许多看到老人摔倒好心扶一扶,反而惹一身麻烦的镜头,便马蜂一样向我涌来。

就在几个月前,我的家庭也“摔跤”了。

丈夫由于工作出了点问题,不但受到处分,还被冤枉地赔了几十万元。

家庭就这样陷入困境。

眼前这位因病倒下的老人,扶了,没事还好;若真遇上碰瓷的,我就吃不了兜着走了。

何况,儿子正在这个城市的考场中紧张地考试,我怎么能出事呢?可不扶——我低头看向倒下的老人,她脸如纸白,额头浸着虚汗,似乎已不能动弹。

没人管的话,很可能有生命危险。

阿姨,你是心脏病犯了,是吗?我想救老人,却不敢去碰她。

老人家勉强点了点头。

我便喊起来,快来人啊!这位阿姨犯病了!这时,前面漫步的几位老人已赶过来。

有个人笃定地说,她这是心脏病犯了,得赶紧给弄药吃。

我一听,慌忙地从口袋取出速效救心丸,倒出几粒就朝她嘴里喂去。

新高考语文复习探究小说的主题和标题专题一、阅读下面的文字,完成文后题目。

孤城浓雾锁城。

不过才十几分钟,这座小城便成了孤城。

警察封锁了高速路、公路。

雾太大了。

得到警察封锁道路的消息,李生慌了。

他觉得害怕,好像自己一个人被扔在小城里,孤独无助。

尽管他知道周围都是人,但这些人不是他的亲人。

他的亲人在城外,在距离小城二十五公里的乡下,那里鸡鸭成群,小桥流水,李生迫切地想要回到那里,回到亲人的身边,那样才踏实。

李生跑下楼,掏出钥匙准备开车,想到警察已经封了路,又沮丧地收回钥匙。

他只有走着回家了,警察总不至于连人都拦截吧。

浓雾遮蔽了周围所有的东西,除了身旁四五米的范围,其他什么也看不到。

李生停下来,可以听到有高跟鞋叮叮叮敲击路面,有人在说话,隐约有人影影绰绰晃动。

有人匆忙从他身边跑过,嘴里嘟嘟囔囔说着什么,一个人在身后喊着那人的名字,那人答应一声,没有回头。

偶尔有一束黄的光缓慢地闪过,远远有嘟嘟的喇叭声。

李生心慌得厉害。

他想看到熟悉的人,看到熙攘的汽车,想跟人说话,说什么都行。

过了一个路口,又过了一个路口,雾似乎越来越浓,像牛奶漫天倾泻,抹也抹不开。

李生掏出手机,试图找出一个人跟他聊天,很奇怪,显示有信号,手机就是打不出去。

他一遍一遍地拨手机里存储的每一个号码,不管谁。

110、120、119,甚至114,他都拨了,一个也拨不出去。

李生加快了步伐。

总会走出去吧。

越这样想,却似乎越陷入了迷宫,好像一直在原地打转。

像被人施了魔法,所有的东西都消失在浓雾里,轻飘飘地,就没了。

突然,一条黑色的小腊肠狗从身边跑过,李生欣喜若狂,可爱的小狗,尽管它不会说话,但也是个伴。

李生紧跟着脚步轻盈的小腊肠,生怕跟丢了。

小腊肠似乎明白李生的心思,它的脚步慢下来,李生可以很轻松地与它并行。

李生默默地说:小狗,谢谢你。

也许是觉得没意思,和李生一起跑了一会儿,小狗叫了几声,突然往斜刺里窜过去,李生喊“站住”,但无济于事。

少顷,他听到了两只狗的叫声,小腊肠找到了它的伙伴。

2024届高考语文第一轮专题复习——探究小说的标题与主题一、阅读下面的文字,完成1~4题。

(16分)文本一岁寒三友(节选)汪曾祺前文内容简介:办草帽厂的王瘦吾、开炮仗店的陶虎臣、画画的靳彝甫三人是老友,人品极好而性情各异。

他们一度都交了好运——草帽厂生意红火,炮仗店揽了大活,靳彝甫靠斗蟋蟀赢了一笔钱。

靳彝甫很高兴,在如意楼定了几个菜,约王瘦吾、陶虎臣来喝酒。

没喝几杯,靳彝甫的孩子拿了一张名片,说是家里来了客。

靳彝甫接过名片一看:“季匋民!”季匋民是本县名闻全国的大画家,同时又是大财主、大收藏家,家里有好田好地、宋元名迹。

他在上海一个艺术专科大学当教授,平常难得回家。

寒暄之后,季匋民说明来意:听说彝甫有几块好田黄,特地来看看。

靳彝甫捧了出来,他托在手里,一块一块,仔仔细细看了。

“好,——好,——好。

匋民平生所见田黄多矣,像这样润的,少。

”他估了估价,说按时下行情,值二百洋。

他很直率地问靳彝甫肯不肯割爱。

靳彝甫也很直率地回答:“不到山穷水尽,不能舍此性命。

”“好!这像个弄笔墨的人说的话!匋民绝不夺人所爱。

不过,如果你有一天想出手,得先尽我。

”“那可以。

”“一言为定。

”“一言为定。

”季匋民又看了靳彝甫的画,建议靳彝甫选出百十件画,到上海去开一个画展。

他还嘱咐靳彝甫,卖了画,有了一点钱,要做两件事:读万卷书,行万里路。

靳彝甫的画展不算轰动,但是卖出去几十张画。

报上发了消息,一家画刊还选了他两幅画。

王瘦吾和陶虎臣在家乡看到报,很替他高兴:“彝甫出了名了!”卖了画,靳彝甫真的按照季匋民的建议,“行万里路”去了。

一去三年,很少来信。

①这三年啊!王瘦吾的草帽厂生意很好。

牌子闯出去了,买卖就好做。

全城并无第二家,那四台嗒嗒作响的机子,把想买草帽的客人老远地就吸过来了。

不想遇见一个王伯韬。

这王伯韬买卖豆麦杂粮,做这一行的,有两大特点:其一,是资本雄厚,大都兼营别的生意,什么买卖赚钱,他们就开什么买卖,眼尖手快。

其二,都是流氓——都在帮,抢行霸市。

第六节探究小说的标题+主题+写作意图小说的主旨就是小说通过对现实生活的描绘和艺术形象的塑造所表现出来的主题思想,它是小说的灵魂,是创作的意图所在;标题是文章的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现,或是作者写作意图的精要概括。

所以解答主旨、标题类题,一定要结合作者的写作意图。

一、探究小说标题意蕴常见的标题类题目有2种:一是理解标题意蕴型,二是分析标题作用型。

无论哪一种,均需关注2个方面:一要关注标题本身的内容、艺术特点;二要关注标题与文本的联系,如情节、人物、主旨、环境等。

对于理解标题意蕴,特别要关注表层义指标题本义、深层义(引申义、象征义或比喻义等)。

(一)双关和象征的区别1.双关在一定的语言环境中,利用词的多义或同音条件,有意使语句具有两种意思,言在此而意在彼。

包括谐音双关和意义双关。

(1)谐音双关:利用词的同音,有意使语句具有双重意义叫作谐音双关。

如:“道是无晴却有晴”中的“晴”表面上是晴天的“晴”,内含感情的“情”。

(2)意义双关:利用词的多义,有意使语句具有双重意义叫作意义双关。

如“夜正长,路也正长,我不如忘却,不说的好罢”(鲁迅《为了忘却的记念》)中的“夜”,表面上指夜晚,实际上指黑暗统治;“路”表面上指道路,实际上指革命征途。

2.象征根据事物之间的某种联系,借助某人、某物的具体形象(象征体),以表现某种抽象的概念、思想和情感。

如茅盾《白杨礼赞》中,用白杨树象征北方广大的抗日军民和不屈的精神意志。

标题意蕴探究答题“3步骤”[典例1] 阅读下面的文字,完成后面的题目。

一颗未出膛的枪弹丁玲①“娃娃,甭怕,咱是一个孤老太婆,还能害你?”老太婆亲热地望着面前张皇失措的孩子,“你是……嗯,咱知道。

”这孩子大约十三岁,迟疑地望着老太婆。

远处一望无际的原野,没有一个人影,连树影也找不到一点。

②“还是跟咱回去吧,天黑了,你往哪儿走,万一落到别人手上……”③窑里黑魆魆的,他不敢动,听着她摸了进去。

小说阅读之标题与主旨探究题2023-11-2713:52•老谢语文堂一、常见的小说主旨(-)人与自我的关系1、表达对自身行为的反思,自己的情绪、情感2、表达作者自身的精神世界(二)人与他人的关系1、人间三情:(1)亲情:伟大,我爱家人,家人爱我,逝去的家人,怀念(2)友情:无私、纯洁、真正友谊的含义(3)爱情:对爱情的向往,朦胧,美好;对过去爱情的赞美,反思当今的爱情观2、主流价值观:帮助他人就是帮助自己,人间自有真情在、普世价值、奉献,温暖他人和社会、宽容大度、担当、责任、爱国、报效国家、善恶有报、3、人性:美好、真善美(乐观、坚强、勤奋、劳动、务实、面对磨难的态度……)、假丑恶(具体化,如贪婪、虚伪、虚荣……金钱至上、出卖人格、重视物质享受,轻视精神世界)4、底层小人物:(1)生活艰辛,同情,怜悯(2)小人物渴望得到尊重与认可(3)对小市民心态的批评与讽刺5、英雄人物:赞美、歌颂;现实意义6、职业人物:职业精神(1)教师:恪尽职守、尽职尽责、因材施教;感恩;乡村教师群体的不易与伟大(2)医生:救死扶伤、医者仁心7、他人的精神世界:回归生活、抓住生活的美好、外表坚强,内心脆弱、尊严与骨气、(三)人与自然的关系1、人与自然和谐相处2、动物:(1)动物与人的情感,友情、忠诚;人对动物的情感,愧疚(2)动物间的亲情,某种感动人心的东西,给人的启示,给人带来的反思3、自然形象:自然的原始美和生命力4、环境保护、保护大自然、保护生态(四)人与社会的关系1、民族:民族团结,共同繁荣;中华一家,血浓于水2、战争:揭露战争残酷,对人的影响,渴望和平;以小见大3、社会状况:(1)揭示社会状况(以丑为美、颠倒黑白、人格不平等、贫富差距大……)(2)通过社会状况反映人的生存状况4、官场:(1)揭示……现象(公款吃喝、官僚主义、形式主义)、用人制度问题、腐化手段多(2)清官:赞美、歌颂;贪官:批评、谴责5、生活的艰辛、不易,但不放弃对幸福的追求;生活压抑,追求质朴纯真的生活等等二、常见设问模式①找出体现小说主题的句子(或用自己的话概括作品的主题);结合全文主题,谈谈你对某一句话(某一个问题)的理解或看法;②读了全文后,文章让你明白了什么道理(本文对你有何启迪,谈谈你的一点体会);③把小说的题目XX改成XX,好不好,为什么?④小说XX为题,有主题思想、结构艺术、象征意蕴等多方面考虑,请选择某一方面,结合全文陈述你的观点。

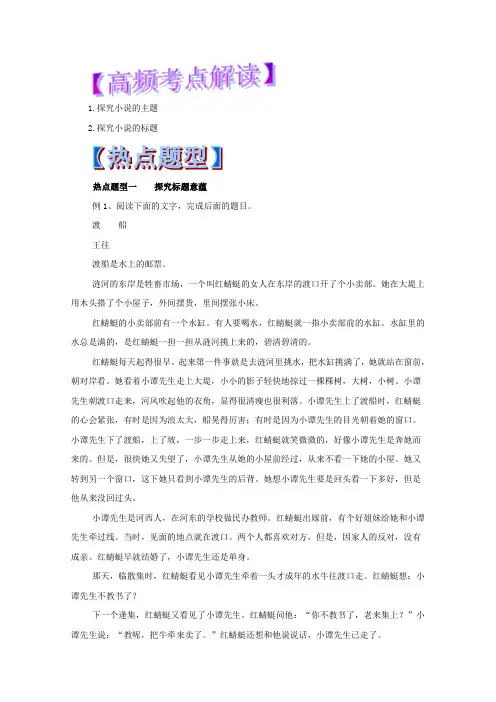

1.探究小说的主题2.探究小说的标题热点题型一探究标题意蕴例1、阅读下面的文字,完成后面的题目。

渡船王往渡船是水上的邮票。

涟河的东岸是牲畜市场,一个叫红蜻蜓的女人在东岸的渡口开了个小卖部。

她在大堤上用木头搭了个小屋子,外间摆货,里间摆张小床。

红蜻蜓的小卖部前有一个水缸。

有人要喝水,红蜻蜓就一指小卖部前的水缸。

水缸里的水总是满的,是红蜻蜓一担一担从涟河挑上来的,碧清碧清的。

红蜻蜓每天起得很早。

起来第一件事就是去涟河里挑水,把水缸挑满了,她就站在窗前,朝对岸看。

她看着小谭先生走上大堤,小小的影子轻快地掠过一棵棵树,大树,小树。

小谭先生朝渡口走来,河风吹起他的衣角,显得很清瘦也很利落。

小谭先生上了渡船时,红蜻蜓的心会紧张,有时是因为浪太大,船晃得厉害;有时是因为小谭先生的目光朝着她的窗口。

小谭先生下了渡船,上了坡,一步一步走上来,红蜻蜓就笑微微的,好像小谭先生是奔她而来的。

但是,很快她又失望了,小谭先生从她的小屋前经过,从来不看一下她的小屋。

她又转到另一个窗口,这下她只看到小谭先生的后背。

她想小谭先生要是回头看一下多好,但是他从来没回过头。

小谭先生是河西人,在河东的学校做民办教师。

红蜻蜓出嫁前,有个好姐妹给她和小谭先生牵过线。

当时,见面的地点就在渡口。

两个人都喜欢对方,但是,因家人的反对,没有成亲。

红蜻蜓早就结婚了,小谭先生还是单身。

那天,临散集时,红蜻蜓看见小谭先生牵着一头才成年的水牛往渡口走。

红蜻蜓想:小谭先生不教书了?下一个逢集,红蜻蜓又看见了小谭先生。

红蜻蜓问他:“你不教书了,老来集上?”小谭先生说:“教呢,把牛牵来卖了。

”红蜻蜓还想和他说说话,小谭先生已走了。

红蜻蜓感觉小谭先生瘦多了,头发也乱了,走路有些跌跌撞撞的。

红蜻蜓想刚买的牛又牵来卖,肯定是做贩牛的生意了,又教书又贩牛真是难为他了。

一天晚上,红蜻蜓已经睡了,听见敲门声。

拉开门,小谭先生一头就撞进来。

原来,小谭先生上回牵的牛让涟城北一个老头在宝滩买后,回去没两天就死了,媳妇和儿子一抱怨,老头喝药自尽了。

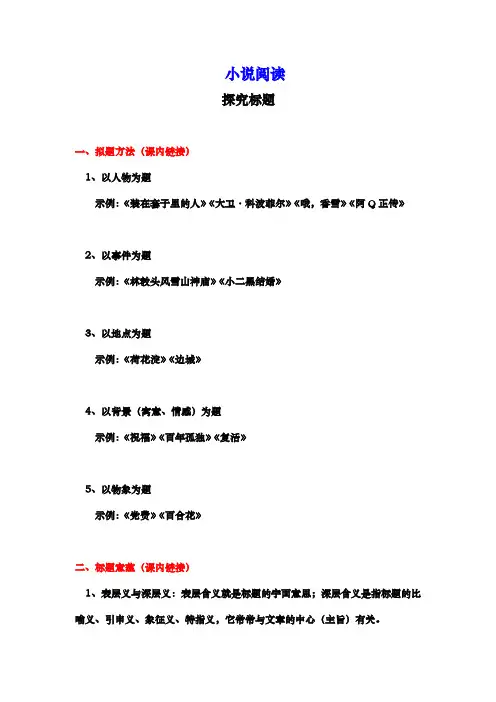

小说阅读探究标题一、拟题方法(课内链接)1、以人物为题示例:《装在套子里的人》《大卫·科波菲尔》《哦,香雪》《阿Q正传》2、以事件为题示例:《林教头风雪山神庙》《小二黑结婚》3、以地点为题示例:《荷花淀》《边城》4、以背景(寓意、情感)为题示例:《祝福》《百年孤独》《复活》5、以物象为题示例:《党费》《百合花》二、标题意蕴(课内链接)1、表层义与深层义:表层含义就是标题的字面意思;深层含义是指标题的比喻义、引申义、象征义、特指义,它常常与文章的中心(主旨)有关。

示例:《百年孤独》这里的“孤独”既指个体的孤独,也代表了拉丁美洲的孤独,更是指涉了全人类的孤独。

《药》,表层意思是人血馒头,第二层次的意思是夏瑜式的奋斗和牺牲,更深层次的意义是探讨“病态”的社会要什么“药”才有“疗救”的希望。

2、字面义与比喻义示例:《百合花》表面上指的是新媳妇被子上的百合花,更深的层面表示了以新媳妇和通讯员为代表的军民的纯洁高尚的情怀,寓意着军民之间开着一朵纯洁的花,表现了军民之间纯洁的感情。

《边城》“边城”本是指故事的发生地——川湘黔交界处的小镇茶峒。

用这个作为小说的题目,特别暗喻在工业文明还没有污染的边缘之地,还保留着一片心灵的净土、一种恬淡安详的生活。

《复活》包括人性、思想、情感的复活等,既指聂赫留朵夫经历了纯洁善良到放纵堕落再到忏悔反思的自我道德“复活”,又是玛丝洛娃经历了纯真少女到娼妓囚徒再到重获新生的护士的“复活”历程。

三、标题作用(课内链接)1、情节示例《祝福》小说起于祝福,结于祝福,中间一再写到祝福,情节的发展与祝福有着密切的关系。

2、人物示例:《百合花》以“百合花”为题,是对通讯员和新媳妇质朴纯真品格和人性美的一种象征和映衬。

《哦,香雪》一个“哦”字体现了作者对香雪的赞美感慨之情。

3、环境示例:《荷花淀》交代了故事发生的地点,让人物在芦苇洁白,荷花飘香的环境中活动,描绘出一副诗情画意的风俗画。