痹证

- 格式:doc

- 大小:47.00 KB

- 文档页数:5

中医关于“痹证”的病因病机和治则治法外感风、寒、湿、热之邪,乘虚侵袭机体,痹阻肢体筋脉,或内伤痰湿浊瘀,深入关节筋骨,经脉气血运行不畅,发为痹证。

久则耗伤气血,伤及肝肾,甚则影响脏腑。

一、病因1.感受外邪久处湿地,涉水淋雨,或长期水下作业,或出入于冷库,或阴雨潮湿季节汗出入水,三气杂合外袭,气血痹阻,发为风寒湿痹。

《素问·痹论》曰:“所谓痹者,各以其时,重感于风寒湿之气也。

”如外感风热,与湿相并,或风寒湿痹,郁久化热,而致风湿热三气杂合,痹阻经络、关节,发为风湿热痹。

2.饮食不节过食肥甘厚味,嗜酒或辛辣,脾失运化,水湿化热,湿热内生,流注肢体关节,发为痹证。

《中藏经·论痹》云:“肉痹者,饮食不节,膏粱肥美之所为也。

”3.劳逸不当劳倦过度,耗伤正气,机体防御功能低下,或劳后汗出当风,或汗后用冷水淋浴,外邪乘虚入侵,痹阻经络,发为痹证。

4.体质亏虚察赋不足,素体虚弱,病后或产后气血不足,理空疏,卫外不固,外邪乘虚而,痹阻经络,发为痹症。

《灵枢·五变》云:“粗理而肉不坚者,善病痹。

”清·李用粹《证治汇补·痹症》谓:“由元精内虚,而三气所袭,不能随时祛散,流注经络,久而成痹。

”二、病机1.痹证的基本病机主要为风、寒、湿、热外邪侵袭肢节、肌肉,经脉痹阻,气血运行失畅,“不通则痛”,发为痹证。

外邪侵袭机体,常因察赋素质不同,寒热病机转化各异。

如素体阳气偏盛,内有蓄热者,外邪易从阳化热或邪郁化热,发为风湿热痹;阳气虚弱,内有寒邪者,外邪每从阴化寒,发为风寒湿痹。

2.痹证的病理性质,初起以邪实为主,久则虚实夹杂。

病理因素以风、寒、湿、热、痰、瘀为主。

风邪偏盛者为行痹,寒邪偏盛者为痛痹,湿邪偏盛者为着痹,热邪偏盛者为热痹。

因于风寒湿者,易伤阳气,寒湿痹阻关节,或因正虚而反复感邪,引起气血耗伤;因于风湿热者,热从火化,伤阴耗液,终致肝肾亏虚;又因于病邪久留,气血运行不畅,血滞而为瘀,津停而为痰,形成痰瘀互阻。

痹症治疗心得痹症是一种常见的中医疾病,也被称为“痹证”。

痹症主要表现为关节疼痛、肌肉僵硬、活动受限等症状,严重影响患者的生活质量。

针对痹症的治疗,中医有着丰富的经验和独特的治疗方法。

在长期的临床实践中,我总结了一些治疗痹症的心得体会。

中医治疗痹症的关键是疏通经络,活血化瘀。

中医认为,痹症的发生与寒湿、瘀血有关,因此要通过促进血液循环,消除湿气和瘀血堆积,达到治疗的效果。

常用的方法有针灸、推拿、艾灸等。

针灸是中医治疗痹症的重要手段之一。

针灸可以刺激穴位,疏通经络,调节气血运行。

根据患者的具体病情,选择相应的穴位进行针刺,可以缓解疼痛,改善关节的活动度。

针灸疗程一般需要多次治疗,疗效渐显。

推拿也是治疗痹症的有效方法。

通过按摩、推拿患处,可以刺激局部的血液循环,促进气血的运行,达到活血化瘀的作用。

推拿还可以舒缓肌肉的紧张和僵硬,增加关节的灵活度。

推拿的力度和手法需要根据患者的病情进行调整,一般需要专业的医师来进行操作。

艾灸是中医疗法中常用的方法之一。

艾灸可以温通经络,祛寒湿,促进血液循环。

通过将艾条燃烧后,对患处进行温热刺激,可以缓解关节疼痛,改善肌肉的僵硬感。

艾灸的时间和频率需要根据患者的具体情况来确定,通常一周进行2-3次的艾灸疗程。

除了以上的治疗方法,中医还强调调整饮食和生活习惯对痹症的治疗起到积极的作用。

中医认为,饮食对于人体的健康至关重要,因此在治疗痹症时,要注意饮食的调理。

首先,要避免食用寒凉性的食物,如冰激凌、生冷水果等,以免寒湿侵袭身体。

其次,要选择一些有助于活血化瘀的食物,如姜、红枣、乌鸡等,可以通过煮汤或炖煮的方式食用。

此外,还要保持适当的运动,避免长时间的静坐或长时间的站立,以防止关节的僵硬和血液循环的不畅。

中医治疗痹症是一门独特的学问,其中涉及到很多理论和技术。

在实践中,医师需要根据患者的具体情况来制定个体化的治疗方案,以达到最佳的治疗效果。

同时,患者也需要积极配合医师的治疗,保持良好的生活习惯和饮食习惯,以加速康复。

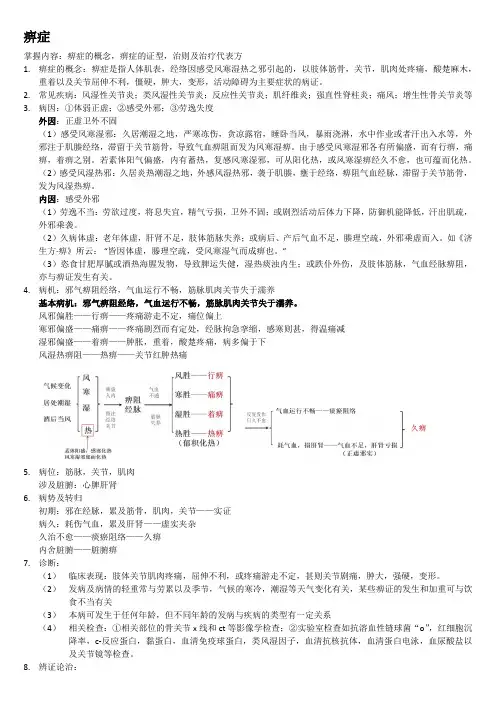

痹症掌握内容:痹症的概念,痹症的证型,治则及治疗代表方1.痹症的概念:痹症是指人体肌表,经络因感受风寒湿热之邪引起的,以肢体筋骨,关节,肌肉处疼痛,酸楚麻木,重着以及关节屈伸不利,僵硬,肿大,变形,活动障碍为主要症状的病证。

2.常见疾病:风湿性关节炎;类风湿性关节炎;反应性关节炎;肌纤维炎;强直性脊柱炎;痛风;增生性骨关节炎等3.病因:①体弱正虚;②感受外邪;③劳逸失度外因:正虚卫外不固(1)感受风寒湿邪:久居潮湿之地,严寒冻伤,贪凉露宿,睡卧当风,暴雨浇淋,水中作业或者汗出入水等,外邪注于肌腠经络,滞留于关节筋骨,导致气血痹阻而发为风寒湿痹。

由于感受风寒湿邪各有所偏盛,而有行痹,痛痹,着痹之别。

若素体阳气偏盛,内有蓄热,复感风寒湿邪,可从阳化热,或风寒湿痹经久不愈,也可蕴而化热。

(2)感受风湿热邪:久居炎热潮湿之地,外感风湿热邪,袭于肌腠,壅于经络,痹阻气血经脉,滞留于关节筋骨,发为风湿热痹。

内因:感受外邪(1)劳逸不当:劳欲过度,将息失宜,精气亏损,卫外不固;或剧烈活动后体力下降,防御机能降低,汗出肌疏,外邪乘袭。

(2)久病体虚:老年体虚,肝肾不足,肢体筋脉失养;或病后、产后气血不足,腠理空疏,外邪乘虚而入。

如《济生方·痹》所云:“皆因体虚,滕理空疏,受风寒湿气而成痹也。

”(3)恣食甘肥厚腻或酒热海腥发物,导致脾运失健,湿热痰浊内生;或跌仆外伤,及肢体筋脉,气血经脉痹阻,亦与痹证发生有关。

4.病机:邪气痹阻经络,气血运行不畅,筋脉肌肉关节失于濡养基本病机:邪气痹阻经络,气血运行不畅,筋脉肌肉关节失于濡养。

风邪偏胜——行痹——疼痛游走不定,痛位偏上寒邪偏盛——痛痹——疼痛剧烈而有定处,经脉拘急挛缩,感寒则甚,得温痛减湿邪偏盛——着痹——肿胀,重着,酸楚疼痛,病多偏于下风湿热痹阻——热痹——关节红肿热痛5.病位:筋脉,关节,肌肉涉及脏腑:心脾肝肾6.病势及转归初期:邪在经脉,累及筋骨,肌肉,关节——实证病久:耗伤气血,累及肝肾——虚实夹杂久治不愈——痰瘀阻络——久痹内舍脏腑——脏腑痹7.诊断:(1)临床表现:肢体关节肌肉疼痛,屈伸不利,或疼痛游走不定,甚则关节剧痛,肿大,强硬,变形。

中医治疗痹证临床处方痹证是中医学中一类常见疾病,主要表现为肢体或关节疼痛、麻木、拘挛等症状。

中医认为,痹证是由于风、寒、湿等外邪侵袭体内,或者气血运行不畅,导致肌肉经络的阻滞、气血不畅而引起的。

以下是几个常见的中药处方,用于治疗痹证的临床实践。

1. 川乌炙故红花汤药方组成:- 川乌:15克- 炙甘草:10克- 红花:10克- 当归:10克- 桃仁:10克- 川芎:10克适应症:适用于由血瘀型痹证引起的疼痛和拘挛,主要用于治疗风湿性关节炎等疾病。

功效:活血化瘀,舒筋活络。

用法用量:以上药物水煎服,每日2次。

2. 赤芍活络散药方组成:- 赤芍:10克- 川芎:10克- 桃仁:10克- 红花:10克- 地龙:10克- 陶黄纸:10克适应症:适用于气滞血瘀型痹证引起的疼痛和麻木,主要用于治疗痛风、颈椎病等。

功效:活血化瘀,舒筋活络。

用法用量:药物研粉,每次服用3克,每日2次。

3. 温阳活细散药方组成:- 熟地黄:12克- 当归:10克- 乌草:10克- 薏苡仁:15克- 川芎:10克- 防风:10克适应症:适用于寒湿型痹证引起的疼痛和拘挛,主要用于治疗类风湿关节炎、腰椎间盘突出等疾病。

功效:温阳祛寒,舒筋活络。

用法用量:以上药物水煎服,每日2次。

4. 止痛散药方组成:- 羚角(研粉):10克- 肉桂:10克- 乳香(研粉):10克- 肉豆蔻(研粉):10克- 沉香(研粉):10克- 麝香(研粉):10克适应症:适用于痹痛剧烈、寒湿重、气滞血瘀型痹证,主要用于治疗类风湿关节炎、骨关节炎等。

功效:舒筋活络,止痛。

用法用量:药物研粉,每次服用2克,每日3次。

总结:以上是中医治疗痹证的几个常见处方。

由于每个人的体质和病情不同,使用中药治疗还需要根据具体情况调整药方剂量。

因此,在使用前最好咨询中医医生的意见,同时遵医嘱进行治疗。

中医治疗痹证是一种较为安全有效的方法,但仍需注意药物对身体的影响,避免过量使用或长期使用。

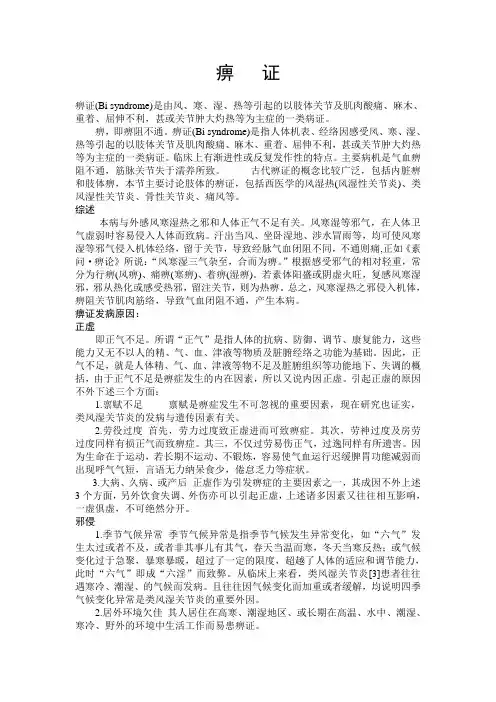

痹证痹证(Bi syndrome)是由风、寒、湿、热等引起的以肢体关节及肌肉酸痛、麻木、重着、屈伸不利,甚或关节肿大灼热等为主症的一类病证。

痹,即痹阻不通。

痹证(Bi syndrome)是指人体机表、经络因感受风、寒、湿、热等引起的以肢体关节及肌肉酸痛、麻木、重着、屈伸不利,甚或关节肿大灼热等为主症的一类病证。

临床上有渐进性或反复发作性的特点。

主要病机是气血痹阻不通,筋脉关节失于濡养所致。

古代痹证的概念比较广泛,包括内脏痹和肢体痹,本节主要讨论肢体的痹证,包括西医学的风湿热(风湿性关节炎)、类风湿性关节炎、骨性关节炎、痛风等。

综述本病与外感风寒湿热之邪和人体正气不足有关。

风寒湿等邪气,在人体卫气虚弱时容易侵入人体而致病。

汗出当风、坐卧湿地、涉水冒雨等,均可使风寒湿等邪气侵入机体经络,留于关节,导致经脉气血闭阻不同,不通则痛,正如《素问·痹论》所说:“风寒湿三气杂至,合而为痹。

”根据感受邪气的相对轻重,常分为行痹(风痹)、痛痹(寒痹)、着痹(湿痹)。

若素体阳盛或阴虚火旺,复感风寒湿邪,邪从热化或感受热邪,留注关节,则为热痹。

总之,风寒湿热之邪侵入机体,痹阻关节肌肉筋络,导致气血闭阻不通,产生本病。

痹证发病原因:正虚即正气不足。

所谓“正气”是指人体的抗病、防御、调节、康复能力,这些能力又无不以人的精、气、血、津液等物质及脏腑经络之功能为基础。

因此,正气不足,就是人体精、气、血、津液等物不足及脏腑组织等功能地下、失调的概括,由于正气不足是痹症发生的内在因素,所以又说内因正虚。

引起正虚的原因不外下述三个方面:1.禀赋不足禀赋是痹症发生不可忽视的重要因素,现在研究也证实,类风湿关节炎的发病与遗传因素有关。

2.劳役过度首先,劳力过度致正虚进而可致痹症。

其次,劳神过度及房劳过度同样有损正气而致痹症。

其三,不仅过劳易伤正气,过逸同样有所遗害。

因为生命在于运动,若长期不运动、不锻炼,容易使气血运行迟缓脾胃功能减弱而出现呼气气短,言语无力纳呆食少,倦怠乏力等症状。

痹证的总结什么是痹证?痹证是中医学中的一种病证类型,也称为风湿痹证。

它是由于寒凉、湿邪侵袭或气血运行不畅所引起的一系列症状和体征的综合表现。

主要特点是关节酸痛、肌肉僵硬、活动受限等,严重影响患者的生活质量。

痹证的病因与发病机制1.寒湿侵袭:外感风寒湿邪是痹证最常见的病因之一。

湿湿邪在人体内停滞不散,阻碍气血运行,导致痹症发生。

2.气血运行不畅:气血是身体正常运行的基础,如果气血运行不畅,则容易导致痹症的发生。

气血运行不畅可以由于情绪不畅、营养不良等多种原因引起。

3.其他病因:长期工作或生活在潮湿环境中,或是饮食过多寒凉食物等也会增加患痹证的风险。

痹证的主要症状1.关节痛:痹证最常见的症状之一是关节酸痛。

关节痛可以发生在任何关节,通常表现为疼痛、肿胀和僵硬感。

2.肌肉僵硬:痹证患者常常感到肌肉僵硬,活动不灵活。

这种僵硬感常常在长时间静止后加剧,例如早晨起床后。

3.活动受限:由于关节疼痛和肌肉僵硬,患者的活动范围受到限制。

他们可能无法自由弯曲或伸展关节,导致日常生活中的困扰。

痹证的中医治疗方法1.祛寒湿法:对于痹证的病因是寒湿侵袭者,首选的治疗方法是祛除寒湿。

常用的中药有羌活、艾叶、独活等,可煎服或外用。

2.活血化瘀法:活血化瘀是痹证治疗的重要方法,可以改善局部气血循环,缓解疼痛和僵硬感。

常用的中药有川芎、红花、桃仁等。

3.调理气血法:对于气血运行不畅引起的痹证,需要通过调理气血来改善病情。

常用的中药有党参、黄芪、当归等。

4.针灸疗法:针灸是中医治疗痹证的常用疗法之一。

通过刺激特定的穴位,可以改善气血循环,缓解疼痛和僵硬感。

痹证的预防与保健1.避免受寒潮湿环境:痹证的发生与外感风寒湿邪关系密切,因此在寒冷湿润的环境中尽量避免长时间停留。

2.保持适度运动:适度的运动可以促进气血流通,预防痹证的发生。

但要注意避免剧烈运动和过度疲劳。

3.合理饮食:饮食要均衡,多摄入温热食物,减少寒凉食物的摄入,有助于预防痹证的发生。

中医关于“痹证”的古医书论述摘抄一、痹证痹证是以肢体关节、筋骨、肌肉等处发生疼痛、酸楚、重着、麻木,或关节屈伸不利、僵硬、肿大、变形及活动障碍为主症的疾病。

西医学中的风湿性关节炎、类风湿关节炎、骨关节炎、强直性脊柱炎、痛风、坐骨神经痛、肩关节周围炎等属本节范畴,可参照本节辨证论治。

二、关于“痹证”的古医书论述摘抄1.《黄帝内经素问》设“痹论”专篇,对痹证的病因病机及证候分类即有明确的认识。

《素问·痹论》曰:“所谓痹者,各以其时,重感于风寒湿之气也。

”“风寒湿三气杂至,合而为痹,其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着痹也。

”“痹在于骨则重,在于脉则血凝而不流,在于筋则屈不伸,在于肉则不仁,在于皮则寒。

”指出病因以感受风、寒、湿邪为主,体现痹证可因病邪偏盛进行分类的思想。

此外按感邪病位分为五体痹(、、脉痹、筋痹和骨痹)。

如病邪深入,内传于五脏六腑,可致五脏痹。

2.东汉·张仲景《金匮要略·中风历节病脉证并治》有湿、血那、认为“历节疼,不可屈伸”“疼痛如型”“诸肢节痛身体枉赢,脚肿如脱”为,病机出肝不足,筋骨痿缓,风寒湿邪乘虚侵袭,干经筋骨关节,气血运行不利所致。

有与、枝芍药知母汤、防己黄芪汤等方剂,至今仍为临床常用。

3.唐·孙思邈《备急千金要方·治诸风方》首载独活寄生汤、犀角汤证,且为临床常用。

王焘《外台秘要·白虎方五首》述其症为痛如虎咬,昼轻夜重,标为日虎病。

宋·严用和《济生方》有“白虎历节”病名元,朱丹溪《格致余论·痛风论》首次用“痛风”病名,将其病机概括为:“此恶血入经络证。

血受湿热,久必凝浊,所下未尽,留滞隧道,所以作痛。

”朱丹溪《丹溪心法·痛风》记载二妙丸、趁痛散、上中下痛风通用方,倡导按病位选药。

4.明·王肯堂《证治准绳》有“鹤膝风”“鼓槌风”病名。

张景岳《景岳全书·痹》认为痹证须分阴证、阳证,提出“有寒者宜从温热,有火者宜从清凉”,且“寒证多而热证少”。

中医辨证治疗痹证临床体会1. 引言1.1 痹证的特点痹证,是中医学中常见的病证之一,其特点主要表现为阻滞不畅、疼痛拒按。

疼痛可在不同部位发生,有时随人体运动而变化,有时又固定在某一部位。

痹证还常伴随着肿胀、发热等症状,患者常感到局部有拘挛或硬结的感觉,甚至可影响到患部的正常功能。

痹证的发病与体内气血运行不畅有关,常受外感风寒湿邪侵袭、情志不畅、饮食不节等因素影响。

在疾病发展过程中,气血失调导致经络阻滞,瘀血内停,使局部组织营养和氧气供应不足,从而导致疼痛、拘挛等症状的出现。

中医治疗痹证时需根据患者的具体病情特点,辨证施治。

通过调理气血、舒经活络、祛风散寒等方法,促使体内气血得以畅通,从而达到缓解疼痛、恢复受损组织功能的目的。

只有深入了解痹证的特点,并根据个体差异进行辨证施治,才能取得良好的疗效。

1.2 中医辨证治疗的基本原则1.辨证求因:中医治疗疾病注重辨证求因,即根据病情的表现、脉象等特征,找出病因所在,从根本上治疗疾病。

2.辨证施治:根据辨证结果选择合理的治疗方法。

不同的疾病痹证、不同的证候类型,应配伍不同的药物或治疗手段,针对性地进行治疗。

3.辩证用药:中医在辨证治疗中强调药物的选择与搭配。

药物的选择要考虑患者的个体特点、病情的发展变化等因素,以达到最佳疗效。

4.标本兼治:中医治疗痹证注重标本兼治,即既要缓解患者症状,又要调整体内的平衡,从根源上防止病情复发。

5.因时制宜:中医辨证治疗痹证需要根据患者的不同情况和病情发展变化,灵活调整治疗方案,因时制宜,以期取得最佳疗效。

2. 正文2.1 痹证的分类及病因痹证是中医学的常见病症之一,通常可根据其临床表现及病因分为多种不同类型。

痹证的分类主要包括寒痹、湿痹、风痹、瘀痹等,每种类型都有其特定的病因和病机。

寒痹多由外感寒邪或饮食不节引起;湿痹多由湿邪侵袭体内,或由脾胃虚弱引发;风痹则与风邪侵袭体表有关;瘀痹则一般是由于气血不畅或外伤引起的瘀滞所致。

什么是痹证?

痹证,是因风、寒、湿、热等外邪侵袭人体,闭阻经络而导致气血运行不畅的病证。

主要表现为肌肉、筋骨、关节等部位酸痛或麻木、重着、屈伸不利,甚或关节肿大灼热等。

临床上具有渐进性或反复发作的特点。

痹证的发生,与体质的盛衰以及气候条件、生活环境有关。

痹证初起,不难获愈,晚期病程缠绵。

基本知识

医保疾病:否

患病比例:0.3%--0.5%

易感人群:无特定的的人群

传染方式:无传染性

并发症:风湿性关节炎坐骨神经痛骨质增生

治疗常识就诊科室:中医科中医综合

治疗方式:药物治疗支持性治疗

治疗周期:1-2个月

治愈率:85%-90%

常用药品:消炎镇痛膏追风药酒

治疗费用:根据不同医院,收费标准不一致,市三甲医院约(2000——5000元)

温馨提示多食新鲜的水果和蔬菜,以保证维生素的摄入量。

痹证的鉴别痹证是由于风,寒,湿,热等外邪侵袭人体,痹阻经络,气血运行不畅所导致的以筋骨,肌肉,关节发生酸楚,疼痛,麻木,重着,或者关节屈伸不利,僵硬,肿大,变形等症状的病证。

轻者病在四肢肌肉关节,重者内舍于脏。

痹证是由外邪入侵,凝滞气血,痹阻经络引起的肢体筋骨、关节、肌肉发生疼痛、重着、酸楚、麻木或关节屈伸不利、僵硬、肿大、变形等症状的一种疾病。

痹证的病因。

风、寒、湿、热等外邪乘袭,为痹证发生的条件;劳欲不当,久病体虚,腠理空疏为发病的基础。

风、寒、湿、热、痰、瘀等邪气痹阻肌肉、关节、经络,不通则痛,是痹证的基本病机。

病初多实,以经络痹阻为主;久则正气受损,虚实并见,肝肾不足,气血亏虚;重者病邪由表及里,由经络累及脏腑。

痹证主要以肢体关节、肌肉的疼痛、肿胀、重着、麻木,屈伸不利为主症,病变可累及单个或多个关节;久病不愈,因肢体疼痛不用而导致肌萎,当与痿证鉴别;部分病例失治或误治可累及脏腑等临床特点痹证当与痿证相鉴别。

痹证久治不愈因肢体疼痛,活动困难,渐见消瘦,而与痿证相似。

其鉴别的关键在于痿病表现为肢体痿弱,无力,活动艰难,甚至瘫软于床,但肢体关节多无疼痛,痹证必见疼痛。

痹证与痿证的鉴别痹证是由风、寒、湿、热之邪流注肌腠经络,痹阻筋脉关节而致。

鉴别要点首先在于痛与不痛,痹证以关节疼痛为主,而痿证则为肢体力弱,无疼痛症状;其次要观察肢体的活动障碍,痿证是无力运动,痹证是因痛而影响活动;再者,部分痿证病初即有肌肉萎缩,而痹证则是由于疼痛甚或关节僵直不能活动,日久废而不用导致肌肉萎缩。

临证要点:1.初痹散风为先。

风为六淫之首,百病之长。

痹病初起虽为风寒湿热之邪侵袭人体,但多以风邪为主兼挟它邪。

所以初痹当以祛风为主酌祛它邪。

2.痹久扶正祛邪。

痹病日久损及肝肾耗伤气血。

治疗当标本兼顾,扶正祛邪,至于孰轻孰重,因人因病而异。

3.久痹,顽痹搜风通络。

,顽痹邪伏较深,或久痹邪入经络,非植物药所能生效。

此时当用虫类药,搜风通络止痛。

常用药物如蜈蚣,全蝎,地龙,水蛭,穿山甲,路蜂房,白花蛇,乌梢蛇等。

此类药物多偏于辛温有毒,作用猛烈,能破气耗伤阴血,故要中病即止,不可久服。

4.有毒中药的运用。

对风寒湿痹疼痛较重者,可酌加川乌,草乌,雷公藤,细辛,马钱子等有毒中药,但宜中病即止,从小量开始,并注意配伍禁忌和煎服方法,不宜大量久服,以免中毒。

中医文献中有关痹证的论述相当丰富。

《内经》不仅提出了痹之病名,而且对其病因病机、证候分类以及转归、预后等均作了较详细的论述。

如《素问·痹论》指出:“风、寒、湿三气杂至,合而为痹。

其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着痹也。

”《素问.四时刺逆从论》云:“厥阴有余病阴痹,不足病生热痹”。

因感邪季节、患病部位及临床症状的不同,《内经》又有五痹之分。

《素问·痹论》日:“以冬遇此者为骨痹,以春遇此者为筋痹,以夏遇此者为脉痹,以至阴遇此者为肌痹,以秋遇此者为皮痹。

”《素问·痹论》还以整体观阐述了痹与五脏的关系:“五脏皆有合,病久而不去者,内舍于其合也。

故骨痹不已,复感于邪,内舍于肾。

筋痹不已,复感于邪,内舍于肝。

脉痹不己,复感于邪,内舍于心。

肌痹不已,复感于邪,内舍于脾。

皮痹不已,复感于邪,内舍于肺”。

并在预后方面指出:“其人脏者死,其留连筋骨者痛久,其留连皮肤者易已。

”历代医家还根据疾病的不同症状特点,赋予不同的病名,在治法方药上亦渐趋丰富。

张仲景《金匮要略》有湿痹、血痹、历节之名,其中历节病的特点是遍历关节疼痛,所创桂枝芍药知母汤、乌头汤等方,至今仍为临床常用。

巢元方《诸病源候论》又称为“历节风”;王焘《外台秘要》述其症状痛如虎咬,昼轻夜重,而称“白虎病”;严用和《济生方》则称“白虎历节”;朱丹溪《格致余论》又称“痛风”;王肯堂《证治准绳》对膝关节肿大者称为“鹤膝风”,手指关节肿大者称为“鼓槌风”;李中梓《医宗必读·痹》阐明“治风先治血,血行风自灭”的治则;叶天士对痹久不愈,邪人于络,用活血化瘀法治疗,并重用虫类药剔络搜风,对临床均有较大指导意义。

痹证的发生与体质因素、气候条件、生活环境及饮食等有密切关系。

正虚卫外不固是痹证发生的内在基础,感受外邪是痹证发生的外在条件。

邪气痹阻经脉为其病机根本,病变多累及肢体筋骨、肌肉、关节,甚则影响脏腑。

1.外因(1)感受风寒湿邪久居潮湿之地、严寒冻伤、贪凉露宿、睡卧当风、暴雨浇淋、水中作业或汗出入水等,外邪注于肌腠经络,滞留于关节筋骨,导致气血痹阻而发为风寒湿痹。

由于感受风寒湿邪各有所偏盛,而有行痹、痛痹、着痹之别。

若素体阳气偏盛,内有蓄热,复感风寒湿邪,可从阳化热;或风寒湿痹经久不愈,亦可蕴而化热。

(2)感受风湿热邪久居炎热潮湿之地,外感风湿热邪,袭于肌腠,壅于经络,痹阻气血经脉,滞留于关节筋骨,发为风湿热痹。

2.内因(1)劳逸不当劳欲过度,将息失宜,精气亏损,卫外不固;或激烈活动后体力下降,防御机能降低,汗出肌疏,外邪乘袭。

(2)久病体虚老年体虚,肝肾不足,肢体筋脉失养;或病后、产后气血不足,腠理空疏,外邪乘虚而入。

如《济生方·痹》所云:“皆因体虚,腠理空疏,受风寒湿气而成痹也。

”此外恣食甘肥厚腻或酒热海腥发物,导致脾运失健,湿热痰浊内生;或跌仆外伤,及肢体筋脉,气血经脉痹阻,亦与痹证发生有关。

病机风、寒、湿、热、痰、瘀等邪气滞留肢体筋脉、关节、肌肉,经脉闭阻,不通则痛,是痹证的基本病机。

患者平素体虚,阳气不足,卫外不固,腠理空虚,易为风、寒、湿、热之邪乘虚侵袭,痹阻筋脉、肌肉、骨节,而致营卫行涩,经络不通,发生疼痛、肿胀、酸楚、麻木,或肢体活动不灵。

外邪侵袭机体,又可因人的禀赋素质不同而有寒热转化。

素体阳气偏盛,内有蓄热者,感受风寒湿邪,易从阳化热,而成为风湿热痹。

阳气虚衰者,寒自内生,复感风寒湿邪,多从阴化寒,而成为风寒湿痹。

痰浊、瘀血、水湿在疾病的发生发展过程中起着重要作用。

邪痹经脉,脉道阻滞,迁延不愈,影响气血津液运行输布。

血滞而为瘀,津停而为痰,酿成痰浊瘀血,痰浊瘀血阻痹经络,可出现皮肤瘀斑、关节周围结节、屈伸不利等症;痰浊瘀血与外邪相合,阻闭经络,深入骨骱,导致关节肿胀、僵硬、变形。

痹证日久,影响脏腑功能,津液失于输布,水湿停聚局部,可致关节肢体肿胀。

痰瘀水湿可相互影响,兼夹转化,如湿聚为痰,血滞为瘀,痰可碍血,瘀能化水,痰瘀水湿互结,旧病新邪胶着,而致病程缠绵,顽固不愈。

病初邪在经脉,累及筋骨、肌肉、关节,日久耗伤气血,损及肝肾,虚实相兼;痹证日久,也可由经络累及脏腑,出现相应的脏腑病变,其中以心痹较为多见。

《素问·痹论》:“心痹者,脉不通,烦则心下鼓,暴上气而喘。

”临床常见心烦、惊悸,动则喘促,甚则下肢水肿,不能平卧等症状。

辨证要点痹证的辨证,一是要辨邪气的偏盛,二是要辨别虚实。

临床痹痛游走不定者为行痹,属风邪盛;痛势较甚,痛有定处,遇寒加重者为痛痹,属寒邪盛;关节酸痛、重着、漫肿者为着痹,属湿邪盛;关节肿胀,肌肤掀红,灼热疼痛为热痹,属热邪盛。

关节疼痛日久,肿胀局限,或见皮下结节者为痰;关节肿胀,僵硬,疼痛不移,肌肤紫暗或瘀斑等为瘀。

一般说来,痹证新发,风、寒、湿、热之邪明显者为实;痹证日久,耗伤气血,损及脏腑,肝肾不足为虚;病程缠绵,日久不愈,常为痰瘀互结,肝肾亏虚之虚实夹杂证。

痹证的治疗,还宜重视养血活血,即所谓“治风先治血,血行风自灭”;治寒宜结合温阳补火,即所谓“阳气并则阴凝散”;治湿宜结合健脾益气,即所谓“脾旺能胜湿,气足无顽麻”。

久痹正虚者,应重视扶正,补肝肾、益气血是常用之法。

预后调护本病发生多与气候和生活环境有关,平素应注意防风、防寒、防潮,避免居暑湿之地。

特别是居住寒冷地区或气候骤变季节,应注意保暖,免受风寒湿邪侵袭。

劳作运动汗出肌疏之时,切勿当风贪凉,乘热浴冷。

内衣汗湿应及时更换,垫褥、被子应勤洗勤晒。

居住和作业地方保持清洁和干燥。

平时应注意生活调摄,加强体育锻炼,增强体质,有助于提高机体对病邪的抵御能力。

痹证初发,应积极治疗,防止病邪传变。

病邪入脏,病情较重者应卧床休息。

行走不便者,应防止跌仆,以免发生骨折。

长期卧床者,既要保持病人肢体的功能位,有利于关节功能恢复,还要经常变换体位,防止褥疮发生。

久病患者,往往情绪低落,容易产生焦虑心理和消化机能低下,因此,保持病人乐观心境和摄入富于营养、易于消化的饮食,有利于疾病的康复。

本病预后与感邪的轻重、患者体质的强弱、治疗是否及时以及病后颐养等因素密切相关。

一般来说,痹证初发,正气尚未大虚,病邪轻浅,采取及时有效的治疗,多可痊愈。

若虽初发而感邪深重,或痹证反复发作,或失治、误治等,往往可使病邪深人,由肌肤而渐至筋骨脉络,甚至损及脏腑,病情缠绵难愈,预后较差。

痹证是临床常见的病证,其发生与体质因素、气候条件、生活环境有密切关系。

正虚卫外不固是痹证发生的内在基础,感受外邪为引发本病的外在条件。

风、寒、湿、热、痰、瘀等邪气滞留机体筋脉、关节、肌肉,经脉闭阻,不通则痛是痹证的基本病机。

痹证日久,常见病理变化,一是风寒湿痹或热痹日久不愈,气血运行不畅日甚,瘀血痰浊阻痹经络,可出现皮肤瘀斑、关节周围结节、关节肿大、屈伸不利等症;二是病久使气血耗伤,因而呈现不同程度的气血亏虚和肝肾不足的证候;三是痹证日久不愈,复感于邪,病邪由经络而累及脏腑,出现脏腑痹的证候,其中以心痹较为常见。

临床辨证应根据热象之有无,首先辨清风寒湿痹与热痹。

风寒湿痹中,风邪偏盛者为行痹,寒邪偏盛者为痛痹,湿邪偏盛者为着痹。

其治疗原则是祛风、散寒、除湿、清热和舒经通络为大法。

病久耗伤气血,则注意调气养血,补益肝肾;痰瘀相结,当化痰行瘀,畅达经络;若寒热并存,虚实夹杂者,当明辨标本虚实而兼顾之。

【鉴别诊断】痿病肢体痹病久治不愈,肢体关节或因痛剧,或因届伸不利,或因变形而活动减少,肌肉废用而渐萎瘦,而与痿病相似。

其鉴别的要点是看有无疼痛。

痿病以肌肉软弱无力或萎缩为临床特征,并无疼痛,因肌肉软弱无力而行动艰难,甚至瘫软于床榻;痹病以肢体肌肉关节疼痛、酸楚、麻木为临床特征,因疼痛或关节变形而行动艰难,因行动艰难肌肉少用而渐瘦,但不至瘫痪。

临床上也有既有肢体肌肉萎弱无力,又伴有肌肉关节疼痛者,是为痿痹并病,可按其病因病机特点,辨其孰轻孰重进行辨证论治。

【辨证论治】辨证要点1.辨病邪偏胜风寒湿热为病各有偏胜,根据临床主症特征,分辨主导病邪。

如游走不定而痛者为风邪胜;疼痛剧烈,遇冷加重,得热则减者,寒邪为胜;重着固定,麻木不仁者湿邪为胜;病变处掀红灼热,疼痛剧烈者热邪为胜;病变处有结节、肿胀、瘀斑或肢节变形者,为痰瘀阻痹。

2.辨别虚实根据病程长短及全身状况辨别虚实。

一般突然发病,或发病虽缓,但病程短者多为实证。