高中历史选修北魏孝文帝改革资料

- 格式:ppt

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:44

历史北魏孝文帝改革知识点总结北魏孝文帝是中国历史上著名的改革先驱之一。

在他的治理下,北魏朝廷进行了一系列重大改革,从政治、经济、军事等各个方面对整个社会进行了全面深刻的改革。

这些改革对中国历史起到了重要的推动作用,成为了历史上改革的典范之一。

在这篇文章中,我们将对北魏孝文帝的改革进行知识点总结,以便更好地了解和学习这段重要的历史。

1. 科举制度的改革在北魏孝文帝的统治下,科举制度得到了重大改革。

他采取了分科举、乡试、会试、殿试四级考试的方式,让文官经过多次考试筛选,使得选拔出来的官员更加优秀,能够更好地治理国家。

并且对考试中出现的文化课和政治课形式进行了调整,注重实际能力而非简单的知识考核。

这也促进了北魏社会的文化和教育水平的不断提高。

2. 地方行政制度的改革北魏孝文帝在地方行政制度方面也进行了重大改革。

为了治理国家的领土和人民,他将各个州分为9个留和15个都,各个州由刺史作为首长,各个县则由县令或者县长管理。

通过这种中央化管理,孝文帝促进了国家的统一和文化的传播,使得地方行政机构更加高效和精细。

3. 赋税制度的改革为了增加国家的财政收入和减轻百姓的负担,孝文帝对赋税制度进行了重大改革。

他废除了过去遗留下来的徭役和田租,将其转化为地租,并且分配的田地按照土地的肥沃程度进行。

这样的制度让农民可以用更少的财力维持家庭生计,有利于农业的发展以及商业和手工业的繁荣。

4. 功利主义思想的倡导北魏孝文帝在治理国家的过程中,倡导了功利主义思想,提倡实事求是,弛高学的原则。

他强调了实际经验的重要性,使得政治决策更加科学化和理性化。

而这种思想在当时,也影响到了商业发展上,成为了中国史上很重要的发展之一。

5. 医疗制度的改革医疗制度的问题在当时的中国也是普遍存在的,多种疑难杂症难以诊治。

为了改善这种状况,孝文帝规定在各个州县派遣医生,负责卫生工作、疗养生病,同时制定了一系列的药物管理制度,防止药品流通的混乱全国医疗条件得到了很大的改善。

人教版高二历史《北魏孝文帝的改革措施》课件汇报人:2023-12-02CATALOGUE 目录•背景与目的•改革措施及影响•改革成效及意义•改革对后世的影响及评价•总结与反思01背景与目的北魏的扩张与统治危机北魏初期,政权机构庞大,官员众多,加上地方豪强势力,导致政治腐败,财政困难,社会动荡不安。

孝文帝的改革意愿为了稳定政权,缓和社会矛盾,孝文帝决心推行改革。

北魏政权的建立公元386年,拓跋珪在代北建立北魏政权,逐步消灭了其他割据势力,统一了北方。

背景介绍通过改革政治制度,削弱地方豪强势力,加强中央集权,提高政府的行政效率。

加强中央集权促进经济发展推进汉化进程改革经济制度,减轻人民负担,促进农业生产发展,增加国家财政收入。

学习汉族先进文化,推广汉语、汉字,加强与南方政权的联系,为北魏的进一步发展创造条件。

030201改革目的02改革措施及影响通过分配土地,减轻贫困农民的负担,刺激农业发展。

详细描述北魏孝文帝实行均田制,将国家控制的土地分配给农民,并要求农民承担赋税和劳役。

这项政策在一定程度上减轻了贫困农民的负担,提高了他们的生产积极性,促进了农业的发展。

以户为单位,按人口和财产征收税款,改变了过去以家为单位征税的方式。

总结词户调制是北魏孝文帝实行的一项税收制度,以户为单位,按照家庭人口和财产状况征收税款。

这种税收制度相对较为公平,减轻了贫困家庭的负担,同时增加了国家的财政收入。

详细描述建立基层管理组织,加强国家对基层社会的控制。

详细描述北魏孝文帝实行三长制,在基层建立管理组织,由三长负责管理地方的行政、财政和劳役等方面的事务。

这种制度加强了国家对基层社会的控制,有利于国家的统一和稳定。

迁都洛阳总结词将都城从平城迁至洛阳,有利于加强对中原地区的控制和推进汉化政策。

详细描述北魏孝文帝将都城从平城迁至洛阳,有利于加强对中原地区的控制,同时推进汉化政策。

迁都洛阳也有利于北魏王朝更好地融入中原文化圈,促进民族融合和社会进步。

北魏孝⽂帝改⾰课⽂知识点⾼中历史选修⼀从历史、综合、⼈⽂、开放等视⾓审视历史,并尊重和欣赏⼈类共同创造的⽂明遗产。

下⾯是⼩偏整理的北魏孝⽂帝改⾰课⽂知识点⾼中历史选修⼀,感谢您的每⼀次阅读。

北魏孝⽂帝改⾰课⽂知识点⾼中历史选修⼀背景(1)北魏崛起后统⼀黄河流域,民族融合加强(2)各种制度弊端暴露,社会⽭盾激化(北魏初期,在地⽅上的基层统治实⾏宗主督护制。

地主豪强把宗族、佃客组织起来,修筑坞堡.割据⼀⽅。

宗主控制⼈⼝.逃避赋役。

北魏统⼀北⽅后,民族融合是社会发展的必然趋势,但由于鲜卑贵族实⾏民族歧视政策,更进⼀步激化了社会⽭盾(民族⽭盾、阶级⽭盾、中央与地⽅的⽭盾)。

(3)冯太后和孝⽂帝对汉⽂化的推崇措施及作⽤前期(冯太后改制)(1)实⾏俸禄制度,整顿史治吏治有所好转(2)推⾏均⽥制农民获得⼟地,抑制了⼟地兼并,推动北⽅经济恢复与发展(3)设⽴三长制健全基层政权,完善⾏政体制,有利中央集权的巩固(4)推⾏租调制改变了赋税征收混乱的现象,增加财政收⼊后期孝⽂帝汉化(1)迁都洛阳。

保证了改⾰的深⼊(2)易服装,讲汉话,改汉姓,通婚姻,改籍贯促进了鲜卑⼈对汉族⽂化的认同;争取到汉族地主对北魏朝廷的⽀持;推动了政权向汉族王朝统治模式的转化。

(3)采纳汉族的典章制度,⼤⼤加速了北魏政权的封建化进程。

性质是冯太后和孝⽂帝⾃上⽽下掀起的⼀次改变北魏社会⾯貌的封建化改⾰运动。

影响(1)经济:北⽅的经济得到恢复和发展;(2)政治:加速了北魏的封建化进程;(3)民族:缓和民族⽭盾,巩固封建统治,促进民族融合,隋唐时期国家重新实现统⼀奠定了基础。

局限性:改⾰不加选择,全盘汉化,没有继承本民族优秀⽂化传统历史学习的技巧1.吃透教材,在理解基础上记忆历史基础知识和学习重点,把握⼈类⽂明的发展进程,在记忆的基础上形成⼀定的知识⽹络。

努⼒做到“课本在⼿,知识牢记于⼼”。

切记不要考什么就记什么。

2.历史教材只是我们学习历史的⼀个中介,我们还应该通过课外读物、影视媒体、当地历史博物馆纪念馆等多⽅途径涉猎、选择和运⽤有效历史信息,并在⽼师的引导下通过⾃学和与同学们的互助合作探究学习体验过程来丰富我们的历史阅历,拓宽我们的历史思维和眼界。

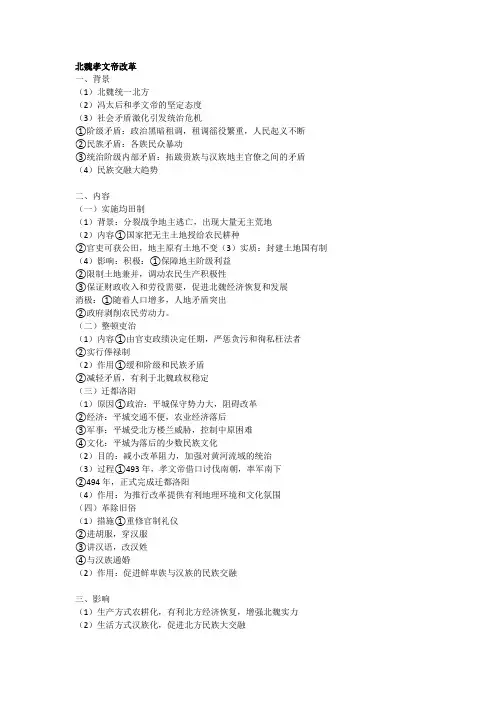

北魏孝文帝改革一、背景(1)北魏统一北方(2)冯太后和孝文帝的坚定态度(3)社会矛盾激化引发统治危机①阶级矛盾:政治黑暗租调,租调徭役繁重,人民起义不断②民族矛盾:各族民众暴动③统治阶级内部矛盾:拓跋贵族与汉族地主官僚之间的矛盾(4)民族交融大趋势二、内容(一)实施均田制(1)背景:分裂战争地主逃亡,出现大量无主荒地(2)内容①国家把无主土地授给农民耕种②官吏可获公田,地主原有土地不变(3)实质:封建土地国有制(4)影响:积极:①保障地主阶级利益②限制土地兼并,调动农民生产积极性③保证财政收入和劳役需要,促进北魏经济恢复和发展消极:①随着人口增多,人地矛盾突出②政府剥削农民劳动力。

(二)整顿吏治(1)内容①由官吏政绩决定任期,严惩贪污和徇私枉法者②实行俸禄制(2)作用①缓和阶级和民族矛盾②减轻矛盾,有利于北魏政权稳定(三)迁都洛阳(1)原因①政治:平城保守势力大,阻碍改革②经济:平城交通不便,农业经济落后③军事:平城受北方楼兰威胁,控制中原困难④文化:平城为落后的少数民族文化(2)目的:减小改革阻力,加强对黄河流域的统治(3)过程①493年,孝文帝借口讨伐南朝,率军南下②494年,正式完成迁都洛阳(4)作用:为推行改革提供有利地理环境和文化氛围(四)革除旧俗(1)措施①重修官制礼仪②进胡服,穿汉服③讲汉语,改汉姓④与汉族通婚(2)作用:促进鲜卑族与汉族的民族交融三、影响(1)生产方式农耕化,有利北方经济恢复,增强北魏实力(2)生活方式汉族化,促进北方民族大交融(3)加速北方少数民族政权封建化的进程(4)为隋唐大一统和发展奠定基础(5)性质:北方少数民族学习汉族先进经济政治制度和文化的封建化改革。

历史北魏孝文帝改革知识点北魏孝文帝改革,俗称孝文汉化,是指在南北朝时期的北魏孝文帝在位时所推行的政治改革。

其主要内容是汉化运动,包括:推行均田制和户调制,变革官制和律令,迁都洛阳,改易汉俗等。

下面小编给大家分享一些历史北魏孝文帝改革知识点,希望能够帮助大家,欢迎阅读!历史北魏孝文帝改革知识1(一)北魏孝文帝改革前的矛盾及对应解决措施1.国家与豪强地主间的矛盾→制定俸禄制、整顿吏治,在地方设立三长制等,限制了豪强地主的政治、经济特权,缓和了社会矛盾,加强了中央对人民的有效控制。

2.国家、地主与农民阶级的矛盾→整顿吏治、推行均田制、租调制,改善了人民生活,促进了北方经济的发展。

3.鲜卑族与汉族的民族矛盾→行汉制、易汉服、讲汉语、改汉姓、通婚姻、改籍贯等,促进了民族融合,有利于大一统局面的出现。

(二)认识北魏均田制1.原因:为缓和社会矛盾,发展农业生产,增加国家赋税收入。

2.前提:政府掌握大量无主荒地。

3.内容:按一定的标准,将国家控制的土地分配给农民耕种,农民向政府交租,并承担一定的徭役和兵役,土地不得买卖。

4.实质:封建国家土地所有制。

5.影响:进步性,推动了北方经济的恢复和发展;促进了北魏政权的封建化进程,巩固了北魏的统治;推动了北方民族大融合高潮的出现;对后代田制也有很大影响,施行时间长达三百多年,为中国封建社会鼎盛时期的出现奠定了雄厚的物质基础。

局限性,抑制了土地兼并,但土地分配不均依然存在;随着人口的增多,人地矛盾突出。

(三)北魏孝文帝改革与民族融合的关系1.孝文帝改革与民族融合之间是相互促进、相互影响的关系。

2.孝文帝改革是在民族融合的基础上进行的。

北魏统一黄河流域时,那里已经出现了民族融合的趋势。

鲜卑族拓跋部原先的经济文化水平和政治制度都较为落后,用落后的制度统治黄河流域,这就导致了尖锐的民族矛盾。

要稳固北魏的统治,就必须进行社会改革,顺应民族融合的潮流。

3.孝文帝改革中实行了一系列汉化的措施。

高中历史北魏孝文帝改革知识点总结北魏孝文帝改革知识点总结:前期改革(冯太后主持、重点建新制)(1)整顿吏治。

规定守宰的任期要按治绩的好坏决定,不固定年限。

实行俸禄制,俸禄统一由国家筹集,按品第高低发给官吏,不许官吏自筹。

(2)均田制。

太和九年(485年),孝文帝下均田令,把国家控制的荒地分给农民(露田、桑田),由农民承担一定的租税、徭役和兵役,实质是封建国家土地所有制。

均田制在一定的时间内和一定程度上,限制了豪强大家兼并土地。

国家公开授田,可以招徕流民和豪强大家控制下的依附农民,有助于开垦荒地,发展生产。

自耕农增多,户口滋殖,有利于国家征收赋税和调发徭役。

(3)三长制。

486年下令实行三长制。

三长就是五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长,负责清理户口和田亩,征发徭役和兵役。

三长制代替宗主督护制,是符合中央集权制要求的新型基层政权制度。

北魏孝文帝改革知识点总结:后期改革(孝文帝主持、重点汉化)(1)迁都洛阳。

公元490年,冯太后死,孝文帝亲政,继续进行改革。

公元494年(太和十八年),把都城由平城迁到洛阳,改变了过去对中原遥控的形势,有利于统治整个国家;也解脱了一百多年来在平城形成的鲜卑贵族保守势力的羁绊和干扰,有利于继续进行改革。

(2)移风易俗。

穿汉服、说汉话、用汉姓、通婚姻,改变鲜卑族内迁者原有的生活习俗,促进鲜卑族积极接受汉文化。

北魏孝文帝改革知识点总结:改革的意义孝文帝的改革,是在我国北方各族人民长期的民族斗争和阶级斗争的影响、推动下进行的,也是北方民族融合和鲜卑族拓跋部封建化的必然结果。

改革的意义非常重大:(一)整顿吏治,始班俸禄,严惩贪赃枉法,对于消除百余年来的官吏、守宰鱼肉人民之积弊,改造封建政权,起了积极的作用。

(二)实行均田制、三长制和改革户调制,一方面,在一定程度上打击了士族门阀地主,抑制了他们的恶性发展;另一方面,有助于招引广大劳动人民回到土地上来,开垦荒地,恢复发展生产。