柯达电子(上海)有限公司组织流程重组案例分析

- 格式:ppt

- 大小:207.00 KB

- 文档页数:7

BPR案例分析---------------------------------------------------------可能是女孩子的缘故,对冰激凌有着特别的偏好,也特别在意。

知道伊利也是因为一次偶然的机会尝到了“苦咖啡”的浓重巧克力味道,后来才发现基本上在北京所有的商店或小卖部里,只要有冷柜的地方都能看到绿色标识的“伊利”。

当然随后就知道了伊利有液态奶以及奶粉等产品。

这三种产品支撑了伊利集团2000年的20亿元人民币的营业收入。

象很多大的企业的发展史一样,伊利也是从产品经营阶段,走向资本运营阶段,再到现在的品牌经营阶段,这样一步一步走过来的。

作为品牌品牌经营的重要手段,信息技术被提到了绝对的高度。

伊利从自身的业务特点出发,选择了分销及库存管理环节入手,开始整合销售业务流程,拟建立一个面向全国的、基于Internet的集中式管理信息系统,从而将各事业部、分子公司、经销商、各级代理、各个商品仓库、各个生产厂的产成品库存有机地、畅通地衔接起来,以达到与市场的“绝对亲密接触”。

给一个理由先做一件事情总需要理由,尤其是对于投资巨大的信息建设的项目来说,理由更显得重要。

“其实理由就来源于企业的实际业务发展需求。

”伊利集团的信息技术负责人付冲首先为我们举了两个有意思的现象。

在中层领导开会讨论关于下一季度或年度的生产和销售计划的时候,最常见的事情就是:底气不足、论据不充分。

因为有的人认为应该计划增加40%,有的人又认为应该计划增加50%……当在详细探听理由时,基本上又都是以“去年或上个季度的销售情况不错,看发展态势也不错,总应该比去年或上个季度要强吧!”为由。

没有确实的数据支持,就很难做到细分市场、了解市场以至采取各种手段应对市场的变化。

还有一个现象:在北京利客隆连锁超市集团的采购部门可能同时出现了3名伊利集团的销售人员上门的尴尬场面。

怎么了呢?这与伊利目前的管理结构有关。

伊利集团共有三种产品:液态奶、奶粉和冷冻产品。

柯达破产剖析目录事例概括一.简介1.公司介绍2.发展历史3.销售领域4.柯达现状二.宏观环境剖析1.经济环境2.技术环境3.社会文化环境4.政治法律环境三.微观环境剖析1.行业背景2.竞争者情况剖析3.公司内部剖析四.柯达 swot 剖析7团队成员:迟雅璐7杨舒涵郝梦笔田赛33344556781. 公司内部优势 (Strengths) 20209年 5 月 18 日2. 公司内部劣势 ( Weaknesses) 93. 公司外面环境时机 ( Opportunities) 104. 公司外面环境威迫( Threats )11五.柯达给我们的启迪和教训10事例概括北京时间 1 月 19 日午间信息,柯达周四宣告,柯达及其美国子公司已经提交了破产保护申请。

柯达表示,此举在于增强其在美国和国外的财产流动性,将非战略知识产权商业化,妥当解决遗留的欠债问题,并使公司专注于最有价值的业务。

剖析:一.简介1.公司介绍伊士曼柯达公司由发明家乔治·伊士曼始创于1880年,总部位于美国纽约州罗切斯特市。

柯达是“信息影像”行业的主要参加者之一,这个行业的市场价值达3850亿美元,包含设备 ( 如数码相机和掌上电脑) 、基础设备 ( 如在线网络和影像冲印系统) 以及服务和媒介( 如接见、剖析和打印影像的软件、胶卷和相纸) 。

柯达利用先进的技术、广阔的市场覆盖面和一系列的行业合作伙伴关系来为客户供给不停创新的产品和服务,以知足他们对影像中所蕴含的丰富信息的需求。

2.发展历史1880 年,乔治·伊斯曼在美国纽约州的罗切斯特成立了伊斯曼干版制造公司,利用自己研制的乳剂配方制作照相机用干版胶片。

1888 年,伊斯曼公司正式推出了柯达盒式相机,和那句有名的口号:“你只要按动快门,剩下的交给我们来做。

”1891 年,发明家托马斯·爱迪生借助乔治·伊斯曼开发的软胶卷,发了然首款电影摄像机。

柯达公司借此时机进入了电影胶片领域,并向来保持垄断地位到现在。

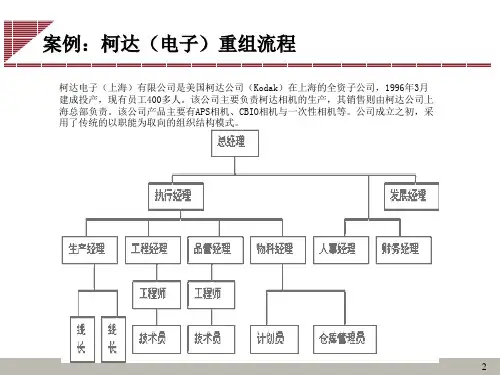

柯达的业务流程重组一、柯达(电子)再造流程的过程柯达电子(上海)有限公司是美国柯达公司(Kodak)在上海的全资子公司,1996年3月建成投产,现有员工400多人。

该公司主要负责柯达相机的生产,其销售则由柯达公司上海总部负责。

该公司产品主要有APS相机、CBIO相机与一次性相机等。

公司成立之初,采用了传统的以职能为取向的组织结构模式。

如图1所示。

在这个组织结构中,整个公司生产运作由执行经理负责,其下属的生产部经理、工程部经理、品管部经理及物料部经理,分别负责相应的生产、工艺过程和成本控制、质量管理及物料管理的采购与库存。

该公司产品的生产流程如图2所示。

在原有的组织结构中,该流程被严重割裂。

物料计划、生产安排由生产部经理负责;物料的采购与出货由物料部经理负责;工艺过程与成本控制由工程部经理负责;品质管理则由品管部经理负责。

各产品生产流程的各环节分别由不同的部门经理负责,而无人对整个产品的生产流程负责。

结果,运作过程中,问题丛生,矛盾不断,生产效率有限。

各部门负责人都以做好本身工作为己任,对其他部门的工作则漠不关心,他们都单个地对执行经理负责,执行经理再对总经理负责。

各部门之间的矛盾由执行经理来协调,整个流程出现了问题同样由执行经理来处理解决,从而使顾客满意的工作反倒落到了执行经理人员的身上,也就是说,顾客对产品的满意度与顾客满意度的制造者--各部门经理无关,却成了执行经理的事务。

1997年3月,盛行于美国的流程再造(Reengineering)的热潮传到了柯达电子(上海)有限公司,公司决定对其生产流程进行再造。

由于公司规模本身不大,业务单一,而拟再造的生产流程又很普通,国外多有成功的模式,因此,该公司并没有组织再造小组,也无须流程分析、创意设计等,基本上是借鉴他人现成的模式。

其再造过程十分简单,就是将以职能部门为主体的组织架构,变为以产品为中心而组织起来的流程小组作为主体而构筑的组织架构。

原有的职能部门经理,能够胜任者,则变为流程小组负责人或称产品经理,不能胜任者则另作安排。

柯达公司案例分析目录一.环境分析········································································1.外部环境分析·································································2.内部环境分析·································································二.市场营销分析································································1 .前期数据调查·································································2.市场营销手段··································································三.战略分析·········································································1.1993年前后对比························································2. 利用SWTO模型分析·····················································3. 利用IFE矩阵分析······················································4. 柯达公司的战略转型·························································四.总结··············································································1.柯达危机的原因分析····················································2.启示··········································································五.人员安排·········································································一.环境分析1.外部环境分析1.1世界经济2008年美国爆发了严重的次借贷金融危机,影响至全球经济发展。

柯达公司案例分析目录一.环境分析········································································1.外部环境分析·································································2.内部环境分析·································································二.市场营销分析································································1 .前期数据调查·································································2.市场营销手段··································································三.战略分析·········································································1.1993年前后对比························································2. 利用SWTO模型分析·····················································3. 利用IFE矩阵分析······················································4. 柯达公司的战略转型·························································四.总结··············································································1.柯达危机的原因分析····················································2.启示··········································································五.人员安排·········································································一.环境分析1.外部环境分析1.1世界经济2008年美国爆发了严重的次借贷金融危机,影响至全球经济发展。

柯达(电子)重组流程案例九:柯达(电子)重组流程一、柯达(电子)重组流程的过程柯达电子(上海)有限公司是美国柯达公司(Kodak)在上海的全资子公司,1996年3月建成投产,现有员工400多人。

该公司主要负责柯达相机的生产,其销售则由柯达公司上海总部负责。

该公司产品主要有APS相机、CBIO相机与一次性相机等。

公司成立之初,采用了传统的以职能为取向的组织结构模式。

如图1所示。

图一:柯达电子(上海)有限公司流程重组前的组织结构图在这个组织结构中,整个公司生产运作由执行经理负责,其下属的生产部经理、工程部经理、品管部经理及物料部经理,分别负责相应的生产、工艺过程和成本控制、质量管理及物料管理的采购与库存。

该公司产品的生产流程如图2所示。

图二:柯达电子(上海)有限公司流程重组前的产品生产流程图在原有的组织结构中,该流程被严重割裂。

物料计划、生产安排由生产部经理负责;物料的采购与出货由物料部经理负责;工艺过程与成本控制由工程部经理负责;品质管理则由品管部经理负责。

各产品生产流程的各环节分别由不同的部门经理负责,而无人对整个产品的生产流程负责。

结果,运作过程中,问题丛生,矛盾不断,生产效率有限。

各部门负责人都以做好本身工作为己任,对其他部门的工作则漠不关心,他们都单个地对执行经理负责,执行经理再对总经理负责。

各部门之间的矛盾由执行经理来协调,整个流程出现了问题同样由执行经理来处理解决,从而使顾客满意的工作反倒落到了执行经理人员的身上,也就是说,顾客对产品的满意度与顾客满意度的制造者——各部门经理无关,却成了执行经理的事务。

1997年3月,盛行于美国的流程重组(Reengineering)的热潮传到了柯达电子(上海)有限公司,公司决定对其生产流程进行重组。

由于公司规模本身不大,业务单一,而拟重组的生产流程又很普通,国外多有成功的模式,因此,该公司并没有组织重组小组,也无须流程分析、创意设计等,基本上是借鉴他人现成的模式。

![[企业再造]柯达(电子)重组流程](https://uimg.taocdn.com/2459a81b76c66137ee0619bb.webp)

企业再造柯达(电子)重组流程---------------------------------------------------------一、柯达(电子)重组流程的过程柯达电子(上海)有限公司是美国柯达公司(Kodak)在上海的全资子公司,1996年3月建成投产,现有员工400多人。

该公司主要负责柯达相机的生产,其销售则由柯达公司上海总部负责。

该公司产品主要有APS相机、CBIO相机与一次性相机等。

公司成立之初,采用了传统的以职能为取向的组织结构模式。

如图1所示。

图一:柯达电子(上海)有限公司流程重组前的组织结构图在这个组织结构中,整个公司生产运作由执行经理负责,其下属的生产部经理、工程部经理、品管部经理及物料部经理,分别负责相应的生产、工艺过程和成本控制、质量管理及物料管理的采购与库存。

该公司产品的生产流程如图2所示。

图二:柯达电子(上海)有限公司流程重组前的产品生产流程图在原有的组织结构中,该流程被严重割裂。

物料计划、生产安排由生产部经理负责;物料的采购与出货由物料部经理负责;工艺过程与成本控制由工程部经理负责;品质管理则由品管部经理负责。

各产品生产流程的各环节分别由不同的部门经理负责,而无人对整个产品的生产流程负责。

结果,运作过程中,问题丛生,矛盾不断,生产效率有限。

各部门负责人都以做好本身工作为己任,对其他部门的工作则漠不关心,他们都单个地对执行经理负责,执行经理再对总经理负责。

各部门之间的矛盾由执行经理来协调,整个流程出现了问题同样由执行经理来处理解决,从而使顾客满意的工作反倒落到了执行经理人员的身上,也就是说,顾客对产品的满意度与顾客满意度的制造者--各部门经理无关,却成了执行经理的事务。

1997年3月,盛行于美国的流程重组(Reengineering)的热潮传到了柯达电子(上海)有限公司,公司决定对其生产流程进行重组。

由于公司规模本身不大,业务单一,而拟重组的生产流程又很普通,国外多有成功的模式,因此,该公司并没有组织重组小组,也无须流程分析、创意设计等,基本上是借鉴他人现成的模式。

流程再造成功案例成功案例一IBM信贷过程的变革 (2)成功案例二柯达公司协调一致工程 (3)成功案例三福特北美汽车公司付款流程重组 (5)成功案例四安利的核心客户服务模型 (7)成功案例五富国银行用BPM提升业务绩效 (9)成功案例六柯达电子(上海)有限公司重组流程 (12)成功案例七MBL(全美第十八大人寿保险公司) (14)成功案例八马士基物流业务整合 (14)成功案例九Bethlehem钢铁厂提升准时发货率 (16)成功案例十施贵宝商业流程管理(BPM)实施成功的启示 (17)成功案例十一浦发银行的运营流程再造项目 (18)成功案例十二用BPM软件削减Great Clips沙龙连锁店总成本 (22)成功案例十三光大银行应用流程管理系统提高工作效率 (22)成功案例十四华夏银行着力实施业务流程再造,利润增幅达两成 (23)一组相关数字 (24)成功案例一IBM信贷过程的变革IBM信贷公司是蓝色巨人IBM的全资子公司,其主要业务就是为IBM的计算机销售提供融资服务。

这种小额信贷的经济效益则主要取决于人均业务量。

刚开始该公司的经营情况并不好。

早期按传统的劳动分工理论进行设计的生产流程:在这种分工体制下,每份贷款申请无论其业务大小、金额多少,完成整个业务流程平均需要一周的时间,甚至有时需要两周的时间。

而且,在申请表进入流程后就完全与销售业务代表无关,销售业务代表也就无法清楚了解其进程。

原有流程:面对客户的抱怨和销售业务代表因此而失去定单时的愤怒,IBM信贷公司取消了按照劳动分工设立的业务流程部门,重新设立了“交易员”岗位,使每笔业务从头到尾的全部工作都由一个“交易员”负责。

同时,开发出适应新要求的计算机支持系统和专家小组支持“交易员”的工作。

在绝大多数情况下,“交易员”在计算机系统的支持下完成工作。

在“交易员”遇到很棘手的问题时,则可以从专家小组那里得到帮助,或将这些特殊项目移交给专家组解决。

变革后流程:效果:签发一项贷款所需的时间从平均7天减少到4个小时,时间减少了90%,进而大大提高了总公司的销售业绩。

8功能间的业务流程重组9预算脱节,战略、计划与预算的相互独立9目标离散,部门目标自成体系,各自为政9考核脱钩,目标计划脱节,指标难以量化9迎头痛击,下级宽打窄用,上级同比削减案例企业年度计划与预算管理的问题年度经营计划制订管理流程说明11 1.目的9规范年度经营计划的确定和下达过程,确定年度量化的财务目标、市场目标和资源配置。

9高层领导通过对各基层企业年度经营计划的严格质询,指导基层企业的经营管理。

2.流程角色9主导部门:经营管理部9参与部门:财务部、各基层企业、其他各职能部门9决策部门:总经理办公会、董事会(最终决策)3.流程说明主要控制要点年度目标、计划提出9总经理班子每年定期及时提出集团公司下年度经营方针、目标。

计划制定9经营管理部将按公司整体战略规划要求和公司领导对下一年度经营方针、目标细化分解,制订相应措施,将责任落实到各部门,形成编制经营计划大纲的要求,于10月15日前将初稿下发到各基层单位和部门;9各基层企业和部门依据年度经营计划大纲的要求,制定各自的年度经营计划并形成草案,于11月10日前交经营管理部汇总。

初审9经营管理部汇总整理后、与财务部协调沟通,在两周内完成对计划的初审,不符合要求的计划草案,责成有关基层企业/部门限期修改。

形成年度经营计划草案。

讨论9经营管理部牵头组织筹备召开年度经营计划质询会,公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、职能部门负责人、基层企业负责人参加会议,各部门对计划的全面性、可行性、提出异议,对计划进行进一步修订。

决策9经营管理部联合财务部将意见汇总、整理形成整体年度经营计划方案,于12月20前报总经理审批后,提请董事长召开董事会审议、讨论,每年12月25日前将讨论通过后的年度经营计划正式下发。

跟踪9经营管理部每月对各基层企业年度经营计划完成情况进行落实,形成经营简报报总经理班子成员。

检查9经营管理部每季度组织一次业绩质询会,由各基层企业/部门将目标的完成情况、存在问题、改进措施等进行述职,经营管理部进行综合分析,形成季度运营报告,报总经理审批,对部分目标进行调整。

现代管理专题大作业1姓名得分请结合教材中的有关知识经济、知识管理以及学习型组织的理论阅读本案例,并写出一篇心得体会,字数在800――1000字以内,题目自拟。

(以下楷体字部分是案例内容,因字数较多,为节约纸张起见,务请同学们不要打印)联想:中国第一个学习型组织?一、联想集团:14年健康成长联想集团创建于1984年,现已发展成为拥有19家国内分公司,21家海外分支机构,近千个销售网点,职工6000余人,净资产16亿元,以联想电脑、电脑主板、系统集成、代理销售、工业投资和科技园区六大支柱产业为主的技工贸一体、多元化发展的大型信息产业集团。

1997年销售总额达125亿元人民币,并在各主要业务领域都取得了显著成绩,其中联想电脑闯入亚太十强排名第五,联想QDI主板跻身世界板卡供应第三位,联想系统集成公司成为国内优秀系统集成企业之一。

1995年至1997年连续三年在全国电子百强企业中排名第二,全国高新技术百强企业排名第一,是国家电子工业部重点支持的六大集团之一,是1997年国家120家试点的大型企业集团之一。

诞生14年以来,联想集团一直以稳健的速度成长(见附图)。

目前公司已摆脱了大多数民营企业小作坊式的管理模式,向大集团、正规化、协同作战的现代企业管理模式迈进。

二、极富特色的组织学习活动联想的成功原因是多方面的,但不可忽视的一点是,联想具有极富特色的组织学习实践,使得联想能顺应环境的变化,及时调整组织结构、管理方式,从而健康成长。

经过深入了解和认真分析,笔者认为,联想集团存在以下几种组织学习方式:1.从合作中学习早期,联想从与惠普(HP)的合作中学习到了市场运作、渠道建设与管理方法,学到了企业管理经验,对于联想成功地跨越成长中的管理障碍大有裨益;现在,联想积极开展国际、国内技术合作,与计算机界众多知名公司,如英特尔(Intel)、微软、惠普、东芝等,保持着良好的合作关系,并从与众多国际大公司的合作中受益匪浅。

柯达公司破产案例具体分析(2)柯达的一名发言人对此表示,该公司“不会就市场传言或猜测置评”。

消息人士称,如果柯达按照破产法第11章规定来申请破产保护,那么随后该公司将尝试通过法庭监管下的破产拍卖程序来出售其1100项专利的组合。

消息人士还称,柯达将会继续偿还债务,并在破产保护期间维持正常的运营。

一名消息人士透露,柯达仍在尽最后的努力来出售其专利组合;如果这种努力能取得成功,那么该公司将不必申请破产保护。

但该消息人士同时表示,这家拥有131年历史的前蓝筹股公司已经开始为申请破产做准备。

柯达曾在去年11月份表示,该公司用于融资自身业务运营的现金即将耗尽,除非能出售其专利组合或是能借入更多资金。

近日以来,柯达董事会中已经有三名董事宣布离职。

柯达在周二透露,纽约证券交易所(微博)已经发出警告称,该公司将被强迫退市,除非其股价能在未来6个月时间里回弹。

在过去30个交易日中,柯达股价一直都报收于1美元以下。

对于曾经的行业巨头,因对技术创新和消费体验的忽视、甚至出于对市场需求的傲慢,而被市场最终遗弃,柯达并非是先例。

对于日趋激烈的市场经济时代而言,企业的优胜劣汰亦遵循着均衡法则,随时有新生企业横空出世,随时有老牌企业黯然出局。

很不幸,这一次悲剧落在拥有131年历史的柯达头上——1月3日,柯达公司宣布,该公司收到纽交所警告,如未来6个月内股价无法上涨,则有可能摘牌退市。

对于2005年以来仅有一年盈利、2011年股价跌幅高达80%的柯达而言,没落已是在所难免。

柯达的没落,不仅是其技术创新的滞后,更是其对消费体验忽视的必然。

直到2003年,柯达才宣布全面进军数码产业,并于其后陆续出售医疗影像业务、以及相关专利权。

但是,当时佳能、富士等日本品牌已占据“数码影像”的龙头地位,就连韩国三星、甚至中国华旗等企业亦已初具规模。

此时,庞然大物的柯达已经丧失占领“数码影像”的先机。

对于曾经的行业巨头,因对技术创新和消费体验的忽视、甚至出于对市场需求的傲慢,而被市场最终遗弃,柯达并非是先例。