城市空间形态分析

- 格式:docx

- 大小:963.71 KB

- 文档页数:7

城市空间形态演变及发展趋势探析1 城市现状概述周口市位于河南省东南部,北距郑州156公里,南距武汉340公里,东距合肥312公里。

属于中原城市群、武汉城市群和长三角城市群的辐射范围的“真空”区域。

全市国土面积11959平方公里,总人口1091万人,辖八县、一市、一区。

2 城市空间形态演变过程2.1 城市空间演变周口市中心城区的生长过程经历了三个关键的历史时期,分别是设周口专区、改革开放和撤地设市,在这三个时期均使城市规模和城市形态结构发生重大变。

首先,1965-1980年为圈层式空间扩展时期周口设专区以后,其城区在原周口镇的基础上快速发展,受沙颍河阻隔,生产、生活、交通等主要城市功能均在沙颍河南侧圈层式发展。

其中,依托原周口港居中布置居住、办公、商贸等生活性设施,依托铁路及专用线在西侧布置工业用地,在东侧布置仓储用地。

其次,1980-2000年为跳跃式空间扩展时期改革开放之后城市面临新的发展机遇,发展开始提速,但沙颍河南岸发展空间受限,东西两侧受工业仓储用地阻隔,南侧有铁路门槛。

城市发展面临向北跨越沙颍河和向南翻越铁路的选择,由于当时沙颍河水运交通具有一定优势,且将河流引入城市具有重要的生态和景观价值,因此,最终选择向北跨河发展,形成沙南、沙北两个片区。

最后,2000-2010年为辐射式空间扩展时期2000年周口市迎来了又一重大发展机遇,周口撤地设市。

同时,周口市也在积极破解其在市域中区域位置较偏,中心城市规模较小,区域带动能力较弱的难题。

因此,在这个时期周口市的发展更为注重对周边城市的辐射带动。

首先,跨过铁路发展川东工业基地(现周口市经济技术产业集聚区),促进周商一体化发展;另外,启动周口东区建设,加强对淮阳和项城的辐射。

2.2 城市中心演变城市中心演变与城市结构形态的演变相辅相成。

首先,在圈层式扩张阶段城市是单中心发展时期,城市的行政、文化、商业金融等公共服务设施均集中在一起,形成一个规模适当的综合服务中心。

!>智能规划94智能城市INTELLIGENT CITY NO.152020城市空间结构及形态演变分析----以黄山市主城区为例石中钰(黄山市自然资源勘测规划院,安徽黄山245000)摘要:伴随着社会经济的发展,人们对于城市空间结构有着更高的要求,从形式到风格,从结构到布局,都会受到社会发展的影响,城市空间形态随时都在发生改变。

在不同的社会发展阶段,突出城市空间形态设计的特点,有效地把握城市发展的整体脉络,针对空间发展的动因及影响因素进行分析,有利于提高城市空间结构的合理性和科学性,对于现阶段城市空间的健康、可持续发展具有重要的作用。

关键词:城市空间结构;主城区;形态演变历程;可持续发展1背景概述黄山市位于安徽省最南部,处于安徽、浙江、江西三省的交界处,交通枢纽地位突出,西南边界紧邻着江西景德镇、婺源县,东南依靠浙江临安市、开化县等地,东北则与宣城相连,西北部与池州接壤。

黄山市成立于1987年,辖区内三区分别是黄山区、屯溪区、徽州区;四县分别是黟县、歙县、祁门县和休宁县,总面积9807km2。

市政府驻地为屯溪区,毗邻上海、合肥、南京、杭州等地,地理位置优越。

2主城区空间结构与职能在黄山市的三个城区中,黄山区与屯溪区、徽州区两区只有在行政上的联系,而在城市布局、基础设施共享等方面未实现一体化。

休宁、歙县与屯溪区、徽州区在区位、交通和经济联系上较为紧密,共同形成了以屯溪为核心的南部城镇群。

该城镇群是黄山城镇体系的核心,市域发展的主体空间。

黄山市在城市空间布局当中,对于屯西县的发展目标极为明确,作为政治、经济、文化的中心枢纽地带进行布局;属于皖南地区的交通重要枢纽;高新技术产业基地和旅游产品加工基地。

徽州区是重要的工业区和物资集散地;旅游服务基地之一。

休宁是区县级政治、经济、文化、商业服务中心,农副产品加工与集散中心;歙县是县级政治、经济、文化、商业服务中心,次级旅游服务中心,农副产品加工与集散中心。

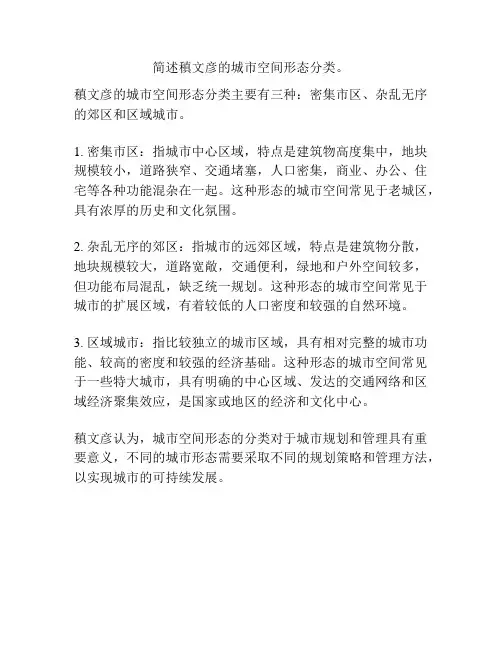

简述稹文彦的城市空间形态分类。

稹文彦的城市空间形态分类主要有三种:密集市区、杂乱无序的郊区和区域城市。

1. 密集市区:指城市中心区域,特点是建筑物高度集中,地块规模较小,道路狭窄、交通堵塞,人口密集,商业、办公、住宅等各种功能混杂在一起。

这种形态的城市空间常见于老城区,具有浓厚的历史和文化氛围。

2. 杂乱无序的郊区:指城市的远郊区域,特点是建筑物分散,地块规模较大,道路宽敞,交通便利,绿地和户外空间较多,但功能布局混乱,缺乏统一规划。

这种形态的城市空间常见于城市的扩展区域,有着较低的人口密度和较强的自然环境。

3. 区域城市:指比较独立的城市区域,具有相对完整的城市功能、较高的密度和较强的经济基础。

这种形态的城市空间常见于一些特大城市,具有明确的中心区域、发达的交通网络和区域经济聚集效应,是国家或地区的经济和文化中心。

稹文彦认为,城市空间形态的分类对于城市规划和管理具有重要意义,不同的城市形态需要采取不同的规划策略和管理方法,以实现城市的可持续发展。

城市公共空间空间结构形态解析本文通过结合苏州城市公共空间的现状,试图从类型学的角度分析影响城市公共空间空间结构形态的的因素,包括围合形式、围合度、空间断面等,探讨其多样化塑造的可能性。

城市公共空间由限定空间的各个界面组成,包括底界面、垂直界面、顶界面。

由于这些界面的构建特征不同,塑造出多样化的城市公共空间空间结构形态。

城市公共空间因其空间结构形态的差异性,赋予人们多样化的空间感受,同时满足人们不同的使用需求。

在影响城市公共空间的空间结构形态因素中,尤以空间围合、空间断面形态最为重要,不论哪个因素的特征发生变化,都会产生公共空间空间结构形态的变化,从而形成空间感受的变化。

空间围合1.围合的形式空间的围合主要由垂直界面形成,其围合的形式由形成围合的垂直界面数量所决定,数量不同,围合产生的形式不同。

目前,依据围合的垂直界面数量形成的围合形式的不同,苏州城市公共空间围合的形式可以分为以下几种,且每一种空间围合都具有各自的特点。

(1)一面围合――“―”型公共空间中的垂直界面,哪怕只是独立的一个垂直界面,也要比单一的依靠底界面对空间的限定作用强。

由于单一垂直面只能表达所面对的虚空间,因此对空间围合感的强弱与垂直界面本身的长度有关,垂直界面越长,围合的感觉越强,例如苏州近几年修复的相门等几座城墙,由于城墙本身又高又长,使所在的公共空间产生的围合感觉较为强烈。

当让,当垂直界面长度有限时,对空间只能形成限定,围合感则很弱,此时,往往利用其独立性及唯一性,作为空间的边界或空间的中心,引导人们的视线,使其成为视觉注目的焦点,作为景墙使其成为空间的中心(图1)。

(2)两面围合――“L”型和“=”型a.“L”型相交的两个垂直界面,对空间的围合感加强,越靠近角落,空间围合感越强。

此外,围合感也会随着两个垂直界面形成的角度而变化,角度越小,围合感越强,反之,则越小。

在苏州城市公共空间中,该类型的空间往往位于街角,由相邻建筑围合形成街头绿地、城市小广场,或是由转接的墙体围合形成,例如苏州齐门,新建的“L”型城墙因其大角度减弱了空间的围合感(图2)。

城市形态及空间结构分析——以郑州市为例城市规划0902 祝相科200917020215城市形态是城市建设和规划的重要依据,城市规划者的城市形态理念直接决定了城市规划的效果,以致影响城市的总体布局、城市发展的综合效果、交通组织和城镇群的合理分布,甚至关系到城市生产、生活质量、城市改造、城市合理发展方向等一系列重大问题。

城市空间是各种人类活动与功能组织在城市地域上的空间投影,是城市建设与发展的载体,城市空间结构的研究是城市发展战略规划的核心内容,城市的区域分析、定位研究以及发展目标的实现等研究最终均要落实到空间上。

因此,城市空间结构的合理性对城市的可持续发展也尤为重要。

有学者认为城市结构与城市形态互为表里,城市结构表现为城市发展中的内在的动力支撑要素,城市形态则表现为城市发展的外部显性的状态和形式。

城市空间结构只是城市结构的一部分,表达的是要素在空间组合上的关系,这种关系即为城市相互作用。

城市结构实际上既决定了城市形态,也最终决定了城市空间结构。

也就是说,城市空间结构就是能够通过城市相互作用体现为城市形态的那部分城市结构。

其实,目前对城市形态并没有形成统一的概念。

纵观学者们对城市形态的理解和表述,从横的方面来看,城市形态具有物质和非物质两种表现形式,物质方面主要指城市各有形要素的空间布置方式,包括街道网的结构形式,各种功能的地域分异、城市土地利用模式和建筑环境以及中心城市和相邻城镇群组之间的空间位置关系和结构变化特征等;非物质的主要包括城市生活方式、文化观念和价值观念等所形成的城市社会精神面貌和城市文化特色。

从纵的方面来看,城市形态并不是单一的,而是拼贴式的,是各个历史时期的文化积淀的汇合;城市形态不是一成不变的,它会随历史的变化而产生渐进式、碎片式的变化,通过这种渐变,既可以保持城市文化的延续,又能不断地更新。

不过每一个不同时期,都会有一种反映时代特色的占主体的城市形态。

郑州市城市形态演变过程:郑州市的城市形态经历了“块状发展一点轴延伸一组团分散-一体两翼”的过程,城市的内部填充主要发生于老城区与京广铁路线之间,井向南北方向蔓延。

城市平面形态的四种类型一、放射状型:放射状型城市平面形态是指城市发展以一个中心点为中心,呈放射状地向外扩展。

这种形态常见于古代城市的布局,如中国的古都长安、古罗马的罗马城等。

在这种形态下,城市中心是政治、经济和文化的中心,周边则是居住区和农田。

放射状型城市平面形态使城市内部交通便利,但容易形成中心城拥堵和交通压力大的问题。

二、方网状型:方网状型城市平面形态是指城市的道路和街区都呈明确的网格状布局。

这种形态多出现在规划较为先进的城市,如美国的纽约和芝加哥。

方网状型城市平面形态便于城市的布局和管理,交通流线清晰,方便导航和出行。

但也会带来一些问题,如交通拥堵、地块利用率低等。

三、环状型:环状型城市平面形态是指城市以一个或多个环路为中心,城市的各个功能区位于环路之内。

这种形态常见于发达国家的城市规划,如法国的巴黎环城道路、“防空圈”式的城市规划等。

环状型城市平面形态有利于交通的流通和城市的扩展,同时也形成了内城的高密度和外城的低密度。

但环状型城市也容易出现交通拥堵和城市边缘地带的社区分离问题。

四、错综复杂型:错综复杂型城市平面形态是指城市具有多个中心和复杂的道路网状结构。

这种形态多出现在历史悠久且经济发达的城市,如英国的伦敦和意大利的罗马。

这种城市平面形态通常由于历史上的扩张和功能发展而形成,因此道路布局复杂、交通拥堵问题突出。

但这种形态也使城市具有较高的活力和多样性,中心城区有较高的经济价值和文化价值。

综上所述,城市平面形态有放射状型、方网状型、环状型和错综复杂型四种类型。

每种类型都有其特点和问题,城市规划者应根据具体情况,综合考虑城市规模、功能和历史等因素,合理设计城市的平面形态,以满足人们对便利、舒适和可持续发展的需求。

城市空间规划与城市形态变迁分析第一章介绍城市空间规划与城市形态变迁分析是城市规划领域的重要研究方向。

本文旨在探讨城市空间规划与城市形态变迁的相关概念和重要性,并分析其对城市可持续发展的影响。

第二章城市空间规划的基本概念城市空间规划是指对城市进行整体规划,包括城市功能区划、土地利用规划、交通规划、环保规划等方面。

城市空间规划旨在使城市的各个部分有机组合,实现城市内部的良好协调。

第三章城市形态变迁的意义城市形态变迁是指城市发展过程中的空间形态变化。

城市形态的变迁对城市发展具有重要的影响,能够提高城市的可持续性,改善居民生活质量,促进经济增长。

第四章城市形态变迁的类型1. 城市扩张型变迁:城市人口增加,城市范围不断扩大。

一些城市以空旷地区作为扩张目标,而另一些城市则通过填充城市中的未利用地段来扩大城市范围。

2. 城市收缩型变迁:城市人口减少,城市范围缩小。

一些因城市功能调整而导致的城市人口减少和城市范围缩小,需要进行相应的空间规划调整。

3. 城市再开发型变迁:城市内部不再满足,需要进行城市用地再开发,以提高土地利用效率。

4. 城市更新型变迁:城市老旧区域改造,提升城市形象和居民生活质量。

第五章城市形态变迁的影响因素城市形态变迁受到多种因素的影响,主要包括人口增长,经济发展水平,交通网络建设,环境保护要求等。

这些因素相互作用,共同决定了城市形态的变化趋势。

第六章城市形态变迁对城市可持续发展的影响城市形态变迁对城市可持续发展具有深远影响。

合理的城市空间规划和城市形态变迁可以提高土地利用效率,减少资源消耗,改善交通流动性,提升环境质量,提高城市居民的生活质量。

第七章城市空间规划与城市形态变迁的实践案例分析通过多个城市的实际案例,探讨城市空间规划和城市形态变迁在实际中的应用和效果。

分析这些案例的成功经验和教训,为其他城市的规划和发展提供借鉴和启示。

第八章总结与展望总结城市空间规划与城市形态变迁的研究内容和意义,指出其对城市可持续发展的重要性。

1研究区域概况“同仁”藏语为“热贡”,同仁市位于青海省东南部,黄南藏族自治州东北部,地处黄土高原与青藏高原之间的过渡地区,九曲黄河第一弯,是“热贡艺术”的主要发祥地,也是青海省内仅有的一座国家历史文化名城。

同仁于2020年6月正式撤县设市,同仁市是一个以藏族为主,汉族、土族、回族、撒拉族等多民族聚居地区,其独具特色的自然风貌、悠久的历史文化、丰富的文化遗产是同仁市城市空间形态形成、发展、演变的载体与媒介。

同仁市现状规划中心城区南起唯哇,北至向阳村,东西以两山脊为界,夏布浪河内至现水源地西侧,规划总面积约22.4 km 2,其中城市建设用地12 km 2(见图1)。

2同仁城市空间形态演变2.1城市源起(1800年以前)同仁地区自秦汉时期就有人类在此繁衍生息,此阶段为羌人居牧地,名为大小榆谷。

随着朝代更替与战乱割据,三国时期归属蜀汉,南北朝时期归于北周所有。

公元709年,唐朝将同仁地区划归吐蕃管辖,吐蕃在此地派重兵屯戍即平时为民、战时为兵,作为东进基地,这为同仁地区后期形成固定军屯奠定了基础。

“安史之乱”爆发之后,安多藏区在同仁逐渐形成。

元代时期隆务寺前身(扶卡贡康)于隆务河西岸二阶台地之上建成,由于隆务家族的逐渐强大,建立了隆务地区政教合一政权,直到明代隆务寺正式创建,成为安多藏区的佛教文化中心,使藏传佛教格鲁派在同仁地区有了新的发展,并逐步形成了以隆务寺为中心的朝拜地。

明朝政府实行“军屯制”,在保安设吴、季、李、脱“四屯”后形成聚居区,因宗教文化浓厚而在四个军屯附近分别设吴屯上寺、吴屯下寺、郭麻日寺。

明末时期,隆务寺及地方政教合一政权的规模不断扩大,为方便举行藏族朝拜仪式,在隆务寺主入口由东南至西北方向修建“民主上街”,轴线显现。

清乾隆三十年(1765年),摘要 城市空间形态演变是某一历史时期,自然环境与人类活动联合作用在空间上的发展变迁过程。

文章的重点研究对象为城市空间形态,研究范围为同仁市中心城区,作者将分四个时期总结古、近、今三大时间跨度的同仁市中心城区空间形态演变历程,并剖析促进其演变的四个主要影响因素,最后提出城市未来发展建议,为保护和传承同仁传统城市空间形态以及同仁城市的未来规划发展提供依据与借鉴。

城市空间形态分析(提要) 目前,人类社会已经进入了21世纪,现代城市设计也走过了几十个年头.城市空间的设计却经历了很大的变化.本文主要分析了城市空间的物质形态方面的内容.关键词:城市空间,实-虚, “空间”—“形体”,图形—背景,视觉秩序,空间序列,”线”—“面”..一.城市空间的基本要素.1. 道路大多数人都是通过在城市大街,小巷车行或步行过程中使用和体验城市的,这是很重要的一类城市空间.(1)城市主干道主干道是城市的交通要道,行车速度快.因此两侧建筑高度与主干道空间宽度之比,一般在1/2~1/4之间;建筑宽度与主干道宽度之比,一般在1~2之间.因为车辆在高速行进中,如果多数建筑较短,空隙也较短,从速度较高的车辆中往外看,变化太快,不仅凌乱,而且造成视觉上的闪跃感,令人感觉眩晕.所以主干道两侧一板式建筑为主时(包括塔式建筑的较高群房),建筑物较长,空隙则宜较小,视线稳定在建筑上,以减小虚实的频繁变化造成的闪跃感;反之,如塔式建筑较多时,因其面宽不大,宜加大空隙,让视觉稳定在空隙的绿化或天空上,以减少闪跃感.这往往也符合日照间距的要求.(2)次干道和支路前者是沟通主干道和支路的联系,后者是出入地块和小区等地段必经之途.一方面次干道和支路吸引的交通比主干道少,行车速度慢;另一方面,有些段落也有商业建筑,甚至店铺密集,因而人们不仅是路过,有时也可能是目的地.所以两侧建筑与道路空间密度的关系宜选在强场范围内.为达到良好的建筑尺度感,可以将建筑里面分割.在商业密集地段,建筑宽度(长度)延续不断也关系不大,因为这种地段,人们更关心的是店铺和商品,而不是建筑体量和轮廓线.(3)步行街顾名思义是不准车辆通行,只供行人自由漫步的.步行街有两种,一种是步行商业街,一种是步行游览街.步行商业街两侧建筑与街道空间宽度的关系应该选择在强场范围之内,一般可在10~30m之间.局部街段有休息和休闲的地方可以部分放宽.步行商业街两侧建筑高度和街道宽度之比一般可在1左右,有利形成热闹兴旺的氛围.由于步行商业街较狭窄,建筑高度和道路空间宽度之比较大,所以街道走向最好以南北向为主,既可以在冬季保证有温暖的日照,避免阴暗寒冷;又可在夏季提供凉爽的遮荫,躲开阳光炎热.北端最好有较高大的建筑,即可阻挡冬季寒风,又可有良好的对景构成景观的高潮.步行游览街,大都选在自然风景宜人,或是文化设施集中的地方,人们可以在其中自由漫步,在开阔幽雅的环境中自由自在的休息和回味.即步行游览街空间宽度应大于60m;两侧建筑高度和空间宽度之比一般宜小于1/2,建筑宽度和道路空间宽度之比宜小于1;建筑之间的空隙要大于建筑长度;使步行游览街处于开放空间状态,任人精神放松,自由遨游. 2.边沿是指两个不同区之间形成的一条通边,它不一定是一条道路的立面.边沿的典型例子是城市天际线.例如人们在杭州西湖中泛舟,可以观看到城市呈现为边的形态.有是从城市外围的某一风景点,头国郊区的田野观看城市,也能看到这种边沿.城市天际线是研究城市空间体系中极重要的方面.外来者往往从城市以外很远就可以看见它,获得关于城市的第一印象.天际线有实虚双重效果:由建筑实体轮廓形成的是实在的天际线;由建筑实体跨越空隙连线组成的是虚拟天际线.天际线设计要适当考虑原有城市文脉;或平坦缓和,或急剧欺负,或旧区平缓新区高耸等.因地制宜,形成韵律,烘托高潮.3.结点指城市广场或道路交叉口,或河道方向转变处等非线形空间在城市的出入口或城市人流聚集的核心往往出现结点型空间.城市中的广场是空间体系中的重要结点,既是城市道路的间隔,延续或转折,也是城市空间的结合点和控制点.它如同围棋中的眼,没有眼就不能活棋,没有广场就缺乏生气和活力.难以满足城市的多种功能要求.许多城市因为广场出色而闻名.如圣马可广场,罗马市政广场…..4. 标志它是人们感觉和识别城市的重要参照物.它可能是城市中的电视塔,或一座有特征的山,如南京的紫金山,或是城市中极有特征的建筑或群体,如悉尼歌剧院.标志可以是高大的或矮小的,它能引起人们对一个城市的记忆和回想,或是对一个区或街道产生深刻的印象和留恋.城市标志经常选择在城市入口处,或是市中心地区,或是城市环境最优美的场所.对高耸的城市标志的布局,尤其要充分注意它与周围环境的关系,并预计可能产生的视觉效果.如果一个造型优美的高的标志物,被一群与其高低相近的建筑群包围,则会使它形象受损,表现不出作为标志的形象,就好象在舞台上配角经常挡住主角那样令人遗憾.因此需要确定几个能保证完美地欣赏它的视点,还应对其视域加以保护.标志物还应具有唯一性.这并非指在城市中只能出现一个标志物,而是指同一标志物不宜重复出现,这会冲淡人们对标志形象性的感觉.二. 城市空间造型分析1. 城市空间的视觉秩序视觉秩序分析是一种由来已久,最为受美学教育并习惯于用艺术品来观照城市的建筑师所青睐的方法.它以城市做为尺度的,系统的和意象性的改造……..在形状和规划上明显表述出一种对意象性的美学形态和理论强设的价值取向”.巴黎的城市改造及本世纪实施完成的堪培拉和巴西利亚的规划设计都运用了视觉分析的方法.在实践中,视觉分析方法通常是由少数精英人物----政治家,建筑师或规划师来驾驭贯彻的.这种方法易于满足政治变革形势的需要,成为特定的政体在物质空间表达上的中介.总的来讲,这一分析途径注重城市空间和体验的艺术质量,而这是任何一个城市的设计建设都必须认真加以考虑的重要方面.2. 图形—背景分析任何城市的形体环境都具有类似格式塔心理学中”图形与背景”的关系,建筑物是图形,空间是背景.以此为基础对城市空间结构进行的研究,就称为”图底分析”.这种方法实际上想通过增加,减少或变更格局的形体几何学来驾驭空间的种种联系.其目标在于,建立一种不同尺寸大小的,单独封闭而又彼此有序相关的空间等级层次,并在城市或某一地段范围内澄清城市空间结构.该理论进一步指出,当城市主导空间形态由垂直方向而不是水平方向构成时,要想形成连贯整体的城市外部空间几乎是不可能的.在城市用地中,设计建造的垂直方向扩展的实体要素,很易导致”大量不合格使用和娱乐用途的开放空间”.为了弥补上述不足,重新捕获外部空间的形式秩序,我们可以把空间和街区的局边很好地结合起来,人为地设计一些空间阴角,壁龛,回廊,死巷等外部空间的完形.(图3,4)3 .城市空间序列这一分析技术有两个基础,其一是格式塔心理的”完形”理论,它认为,城市空间体验的整体由于运动和速度相联系的多视点景观印象复合而成,但不是简单地叠加.其二是人的视觉生理现象,根据有关研究,视觉是最主要的感觉信息渠道,它约占人们全部感觉的60%.城市中常用轴线来建立空间的秩序,并以次组织空间程序.一种轴线既是人的视觉轴线,也是人们活动的路线,如巴西首都巴西利亚政府轴线即属此例.另一种轴线只是人的视觉轴线,它并不是或不完全是人们活动的路线,如堪培拉市议会中心三个主要轴线中的两个均属此例.不论整个城市或城市局部范围的设计,都需要有良好的空间序列,在功能上应满足活动流程的要求,在空间效果上要能创造出所构想的环境气愤.南京中山陵的空间序列设计是杰出的,如果没有这一空间序列,而只有一个设计的十分成功的纪念堂建筑,无论如何也创造不出这样优美的空间效果.而南京雨花台烈士陵园的空间序列就不尽完美,先后建成南北两个轴线,产生了两个主题.大量人流由靠近城市北入口进入陵园,先瞻仰北轴线上的主题---烈士群雕,然后往往有主峰纪念碑向南,走向南轴线起点----纪念馆.其具体过程是:在待分析的城市空间中,有意识的利用一组运动的视点和一些固定的视点,选择适当的路线(通常是人们集中的路线)对空间视觉特点和性质进行观察,同时在一张事先准备好的平面图上标上箭头,注明视点位置,并记录视景实况,分析的重点是空间和构成方式,记录的常规手段是拍摄序列照片,勾画透视草图和作视锥分析,今天还可以利用电脑或模型,摄影结合的手段取得更连续,直观和可记载比较的资料.(图13)4. 整合----“线”,“面”分析上述城市设计方法由于各自视角和着眼点的不同,都有其难以避免的”盲点”.若设计者迷恋于其中一种,则常顾此失彼.我们认为,一个有生命力的城市具有多重复合的本质特征,既有文化,艺术,概念,又有工程和技术概念.据此,我们常识建立一种综合和整体的分析方法,它将以城市空间结构中的”线”作为基本分析变量,并形成从”线”到”面”的分析逻辑.城市”线”主要有以下几类:一类:物质线---如工程线,道路线,建筑线,单元区划线等二类:心理线---如景观,高大建筑物的空间影响线.三类:行为线---它由人们周期性的节律运动,及其所占据的相对稳定的城市空间所构成.它通常发生在城市道路,广场等开放空间中.四类:人为线---如现代城市设计中为分析描述空间结构,形体开发,容积率,高度控制面而形成的各种区划辅助线,规划设计红线,视廊,空间控制线等.分析方法是:首先,确立所需分析研究的城市客体域面的范围,进行物质层面诸线的分析,探询该域面的空间形态特点,结构形式以及问题所在.进而我们又可分析城市空间中节点,标志物,历史建筑或高大建筑物在城市开敞空间中形成的各种影响线,它是人们经常性地在心理上体验,认知,并以此构成场所感和文化归属意义的重要组成部分.在物质层面上的分析进行之后,我们又可加上”人”的因素,于是城市物质形体空间,人的行为空间和社会空间便交织在一起,构成名副其实的场所.综合以上分析结果,城市设计者就可作出设计和建设的对策研究,同时掺插对若干规划设计辅助线,控制红线等”人为”的分析探讨.将上述诸”线”叠加,或者类与类之间复合,便形成城市的各种网络,如道路结构网络,开敞空间体系及其分布结构,空间控制分区网络等.对该网络进行综合分析和研究,设计者便可最终理解给定的城市分析域面的种种特质和内涵,并为下一步微观层次的空间分析奠定坚实的基础.最后,经由这些相关辅助线”由线到面”,我们便可澄清对该域面的一些本质认识,并绘制域面高度分析图,容积率分区图,机动车系统及容量分区图,步行系统分析图,域面空间标志及景观范围图等,这样就为建设实施提供切实的帮助(图14,15)参考文献1.城市设计学---理论框架.应用纲要, 熊明著.2.城市空间R.克里尔著, 钟山秦家濂姚远译3.城市设计王建国编著.4.现代城市设计理论和方法王建国著5.城市空间设计夏祖华黄伟康编著6.城市意象凯文林奇著7.现代城市广场的空间环境设计(研2001, 张鹏于2001/12/1)。