《我用残损手掌》朗读技巧节奏手势.docx

- 格式:docx

- 大小:9.22 KB

- 文档页数:1

《我用残损的手掌》编制人:杨丽华审核人:领导签字:学习目标1.理清诗歌思路,理解诗歌形象的内涵。

2.有感情地诵读诗歌,品味语言。

3.深入体会诗人内心的情感。

预习案使用说明&学法指导1.①诵读法通过感情诵读,把握诗歌的内在旋律与和谐节奏,认真体味诗歌蕴含的深沉情感。

②联想想象欣赏法引领学生理解诗中艺术形象蕴含的情感。

2.在研读诗歌的基础上完成导学案,书写规范,小组合作,质疑解惑。

3.完成时间:20分钟背景导学戴望舒(1905~1950),原名戴梦鸥。

浙江杭县人。

1923年秋人上海大学中文系。

1925年加入共产主义青年团,做宣传工作。

1928年在上海与人合办一线书店,出版《无轨列车》半月刊。

被查封后改名水沫书店,出版《新文艺》月刊。

1931年加入左联。

1932年自费赴法国,在里昂中华大学肄业。

一年后到巴黎大学听讲,受法国象征派诗人影响。

1935年回国。

次年创办《新诗》月刊。

1938年避居香港,主编《星岛日报》、副刊《星座》及诗刊《顶点》。

还曾主编过《珠江日报》和《大众日报》副刊。

同时组织“文协”香港分会并任理事。

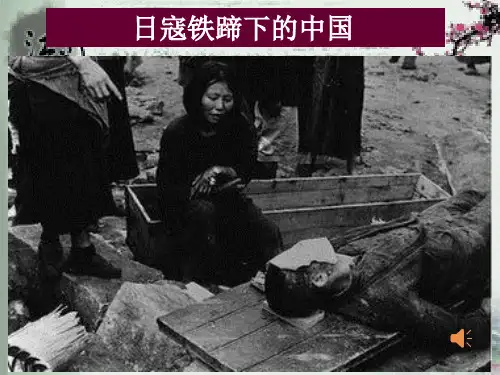

1941年,日本占领香港后被捕入狱,受伤致残,表现了高尚的民族气节。

1949年回到内地在国际新闻局法文组从事翻译。

1950年因气喘病去世。

诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》和《灾难的岁月》。

早年诗歌多写个人的孤寂心境,感伤气息较重,因受西方象征派的影响,意象朦胧、含蓄。

后期诗歌表现了热爱祖国、憎恨侵略者的强烈感情。

《我用残损的手掌》作于1942年?月3日,是诗人在侵略者的铁窗下献给祖国的歌。

预习自测学习建议:扎实掌握基础知识是提高能力的前提,为了更好地欣赏这首诗,请同学们落实好下列内容。

一、基础知识训练1.给下列加点的字注音并解释加横线的词语。

锦幛(zhàng) 荇藻(xìng zǎo)蓬蒿(Péng hāo)憔悴(qiáo cuì):形容人瘦弱,面色不好看。

或者:手掌都残破了,自身身处险境,还要抚摸广大的土地,体现了诗人对祖国深深地爱。

你能饱含爱意地读一读吗?3 这一角/已变成灰烬,4 那一角/只是血和泥;“已”说明早已变成灰烬,不是现在,“只是”说明除了血和泥,没有其他东西了。

说明国家被蹂躏之深。

你能理解作者的痛苦了吗,谁能读出作者的痛苦?5这一片湖/该是我的家乡,强调这片湖应该是我的家乡,但现在不是了,被敌人占领了。

师:家乡该是什么样的?现在呢?想一想(只有血和泥),“这一片湖该是我的家乡”是陈述句,把“该”字去掉,把这句诗换为反问句或者感叹句试试。

生:这一片湖哪里是我的家乡啊?生:这一片湖怎么可能是我的家乡呢?生:这一片湖不像我的家乡啊!师:再读原句,为什么诗人不直接用感叹句和反问句,而要用这样一个陈述句呢?(生读)生:这样写我感觉感情更压抑。

试着读一下,读出压抑的感觉。

6 (春天,堤上/繁花如锦幛,7 嫩柳枝折断/有奇异的芬芳)()说明这是回忆中的家乡而不是现实的,回忆很美,回忆越美现实就越惨烈,越能体现诗人的悲愤。

让我们把这种理解换成朗读表达出来。

8 我触到/荇藻和水的微凉;9 这长白山的雪峰/冷到彻骨,10这黄河的水夹泥沙/在指间滑出;11江南的水田,你当年/新生的禾草12 是那么细,那么软……现在/只有蓬蒿;当年细软的禾草和现在田地里除蓬蒿没有别的现实进行对比,突出敌人对祖国的破坏之深。

此情此景,作者应该是悲愤的,你能读出来吗?13岭南的荔枝花/寂寞地憔悴,“荔枝花寂寞地憔悴”“说明对祖国蹂躏之深”具体那个词语?(寂寞,为什么?荔枝花应该是香气四溢,游人如织的。

)现在没有游人如织,没有孩童玩闹)现在只有(生齐读这句话)14尽那边,我蘸着南海/没有渔船的苦水……1、尽字充分表现了诗人内心的悲凉,因为诗人看到在最南方依然被敌人侵占2、没有渔船说明不仅仅是陆地连海上也被敌人占领,体现诗人的悲伤3、“苦”字强调了敌占区人们的生活全是痛苦,没有一点幸福。

•••••••••••••••••《我用残损的手掌》教案《我用残损的手掌》教案作为一无名无私奉献的教育工作者,就难以避免地要准备教案,编写教案有利于我们弄通教材内容,进而选择科学、恰当的教学方法。

教案应该怎么写呢?以下是小编精心整理的《我用残损的手掌》教案,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

《我用残损的手掌》教案1〖创意说明〗戴望舒是著名的“雨巷”诗人,十分注重诗的音乐美,这首《我用残损的手掌》同样也体现着他对诗歌韵律的追求,因此,教学可从“朗读”切入。

充分朗读之后,“个性解读”——“多角评析”——“自主链接”,分层推进,由发现诗的美,到评价诗的美,再到发现更多的美,学生能力呈螺旋式上升。

〖教学步骤〗一、充分朗读1、第一遍,教师教读,读出诗的节奏和重音:我/用残损的手掌摸索/这广大的土地:这一角/已变成灰烬,那一角/只是血和泥;……2、第二遍,师生合读,读出诗的层次。

第一层(师读),“我用残损的手掌//摸索这广大的土地”。

第二层(男生读),“这一角已变成灰烬”到“我蘸着南海没有渔船的苦水”。

第三层(女生读),到结束。

3、第三遍,配乐朗读,读出诗的感情色彩:描写沦陷区的一节,读得凄楚忧愤;描写解放区的一节,读得明朗温馨。

二、个性感受1、诗人描写“摸索”时手掌的感受,细腻而又真切:在想像中描画了祖国的现状,感受着沦陷区人民生活的苦难,倾吐着对祖国母亲的赤诚。

请闭上眼睛静静聆听,选择你感受最深的句子。

生活的苦难,倾吐着对祖国母亲的赤诚。

请闭上眼睛静静聆听,画出你感受最深的句子。

2、由手掌的触觉联开去,从所见、所听、所闻、所感等多种角度来描述自己的感受。

如“我触到荇藻和水的微凉”一句可以这样描述:我把手伸进水中,河水冰凉冰凉。

昔日那锦幛似的鲜花,在炮火中枝残叶败;那嫩柳枝发散出来的清香,被浓浓的血腥味笼罩。

水中的荇藻啊,好似挂在我心头的挽幛!“长白山的雪峰冷到彻骨”:祖国的长白山上,雪峰兀立,寒气彻骨,似一把把利剑,刺痛着我的心!因为我看到侵略者的铁蹄正在我的祖国肆意践踏!“岭南的荔枝花寂寞地憔悴”:岭南,这四季如春的地方,闻不到花香,听不到鸟语,满山都是荒凉、满眼都是废墟,听到的只有百姓那愁苦的哀叹、那愤怒的呼喊。

《我用残损的手掌》学习指导

【知识考点归纳】

1、注意诗歌节奏的划分,要能把握诗人先是凄楚忧愤,转而热切盼望的感情变化,体会诗人强烈的爱国情感。

2、理解“残损的手掌抚摸广大土地”这一想像在全诗中的线索作用及由此产生的丰富的想像,了解诗歌所采用的比喻、对比等手法。

3、会评析诗歌关键语句。

【典型考题分析】

例题:请对“我用残损的手掌/摸索这广大的土地”这一诗句进行品味点评。

探究思路:欣赏诗歌语言,这是诗歌分析中经常出现的题型。

做好这类题,要考虑两个方面:第一,注意诗歌中比喻、象征的内涵。

第二,要设身处地地联系诗人所处的时代环境、人生遭遇等特定因素去找出隐藏在诗句背后的深层意蕴。

因此,对这一诗句,可进行这样的品评:在敌人的铁牢里,诗人由“残损的手掌”展开想象,让它去摸索心目中的祖国地图。

“广大的土地”象征祖国,“残损的手掌”既是写实,又表明了诗人坚贞不屈的意志。

初三语文《我用残损的手掌》教案(优秀5篇)研读篇一1、有感情地朗读课文,找一找这首诗描写了哪些具体形象?作者借此抒发了怎样的感情?归纳点拨:形象:“残损的手掌”“广大的土地”“长白山的雪峰”“黄河的水”“江南的水田”“岭南的荔枝花”等。

感情:诗人以“残损的手掌‘抚过祖国大地形象化思绪,在想象中再现了他的家乡、长白山、黄河、江南、岭南以及未曾亲身体验过的解放区的景象,以手掌的感觉展示了他内心情感的变化。

诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。

2、作者感情的变化,具体体现在诗中一些起修饰作用的词语上,这些词语有些是消极、冷色调的,有些是积极、暖色调的,请同学们找出这些词语,并说说诗人这样写有什么表达效果。

点拨归纳:积极暖色调词;新生、辽远、温暖、明亮、坚固、蓬勃、永恒……消极冷色调词:残损、冷、彻骨、寂寞、憔悴、阴暗……表达效果:通过对比更好地表达诗人内心深处的爱与憎。

生有感情地朗读全诗,四人一组合作,找到诗中有哪些具体形象,作者借此抒发了怎样的感情?在师的点拨下,理解诗中具体形象中蕴含的感情。

理解作者思想感情的变化。

学生仔细读诗,边读边画出起修饰作用的词语,并区别哪些是冷色调,哪些是暖色调,进而分析这样写的表达效果。

在师的点拨下,生从语言运用的角度理解、欣赏这首诗。

我用残损的手掌教案篇二知识目标1.了解戴望舒及其诗歌创作。

2.理解诗中的艺术形象,把握诗歌的感情线索。

3.感情背诵本诗。

能力目标1.品味诗歌语言,深层体会变幻多姿的抒情风格。

2.理解诗歌对比手法的运用及其表达效果。

3.培养学生解读诗歌意象的能力。

德育目标体会诗人对苦难祖国的深切关注和真挚爱恋,培养学生的爱国情感。

教学重点感情诵读,把握全诗的感情线索,体会诗人情感的变化。

教学难点1.理解诗中的艺术形象寄寓的诗人的情感。

2.对比手法的运用及其表达效果。

教学方法1.诵读法通过反复诵读感悟诗歌的感情线索。

2. 联想想象欣赏法引领学生理解诗中艺术形象蕴含的情感。

《我用残损的手掌》教案教法篇一诵读法、欣赏法、研讨点拨法。

教学目标1.通过反复诵读感悟诗歌的感情线索。

2.引导学生理解诗中艺术形象蕴含的情感。

3.通过对诗歌对比手法的运用及表达效果的分析,深层把握诗歌的主题。

4.体会诗人对苦难祖国的深切关注和真挚爱恋,培养学生的爱国情感。

教学难点:理解在艺术形象中蕴含情感的手法。

教法:诵读法、欣赏法、研讨点拨法。

教学步骤:教师活动学生活动一、导语设计:抗日战争的炮火曾震动过许多中国人的心灵,在民族危亡的关头,诗人戴望舒也走出了惆怅的丛林和寂寥的雨巷,把个人的不幸同国家命运融为一体,以深沉的思想,炽热的感情,抒发了对灾难深重的祖国的由衷关注和真诚的爱。

下面,就让我们一起走进诗人在侵略者的铁窗下献给祖国的恋歌《我用残损的手掌》。

二、朗读;1.听配乐录音(或者教师范读),要求学生注意朗读的语调、节奏及情感。

2.朗读指导。

语调:前半部分深沉,后半部分激昂。

感情:前半部分消极,冷色调;后半部分积极,暖色调。

3.分四组朗读。

让学生点评。

4.指名读诗。

师生共同点评。

5.学生自由朗读,体会感情。

学生听读,并注意朗读的语调、节奏及情感。

在教师的指导下了解怎样去朗读。

每排学生为一组分别读诗,余生给予评价。

分别找两生读诗,师生共同点评。

生自由朗读,体会字里行间所包含的感情。

三、研读。

归纳点拨:形象:残损的手掌广大的土地长白山的雪峰黄河的水江南的水田岭南的荔枝花等。

感情:诗人以残损的手掌抚过祖国大地形象化思绪,在想象中再现了他的家乡、长白山、黄河、江南、岭南以及未曾亲身体验过的解放区的景象,以手掌的感觉展示了他内心情感的变化。

诗人先是凄楚忧愤,转而热切期盼,对解放区寄予了民族复兴的希望。

点拨归纳:积极暖色调词;新生、辽远、温暖、明亮、坚固、蓬勃、永恒消极冷色调词:残损、冷、彻骨、寂寞、憔悴、阴暗表达效果:通过对比更好地表达诗人内心深处的爱与憎。

在师的点拨下,理解诗中具体形象中蕴含的感情。

《我用我残损的手掌》课堂实录两则《我用我残损的手掌》课堂实录1 一、师生活动(课间播放优美的诗歌朗诵录音,使教室里充满文学的韵味,营造一种诗意的学习氛围。

)二、营造氛围,从细节做起师:前面我们学过了艾青的诗歌《我爱这土地》,现在有哪些同学能够充满感情的为我们背诵这首诗?(众生举手。

指名背诵,两名至三名。

)师:刚才欣赏同学们的背诵,最感动我的一句就是“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。

”今天我们要学习戴望舒的一首诗《我用残损的手掌》,与艾青的《土地》一样,诗人对这土地爱得深沉,爱得热烈。

我们来听一遍课文录音,注意一些字的读音和朗读的节奏。

(示范性的朗读激发学生学习的欲望,也为学生学习提供最佳指导。

)(生听读诗歌,师板书课题和作者。

)师:听过一遍之后,同学们体会到这首诗中包含着什么情感?生1:诗中包含的是爱国的情感。

三、整体把握是深入探究的基础师:是总体的把握。

是一首爱国诗。

具体说呢?生2:我感到诗人很悲哀。

师:“悲哀”一词似乎不够准确啊。

(有生补充:悲愤。

教师肯定。

)生3:其中还含有激动、欣喜的感情。

师:看来,诗中不止含有一种情感。

怎样才能更准确地把握诗人抒发的情感呢?我建议大家找到一条诗人抒发感情的线索,顺藤摸瓜。

生4:这首诗写的是诗人“用残损的手掌摸索这广大的土地”,那就应该顺着他摸索的顺序去看他抒发了什么情感。

师:很好。

我们就按他说的方法做。

大家自己把这首诗朗读一遍,注意看诗人用他残损的手掌摸索到了哪些地方,又分别在上面寄托了什么情感。

读完在书上做勾画批注。

(生朗读,读后勾画批注。

)生5:诗人手掌摸索到的有“这一片湖”“长白山的雪峰”“黄河的水”“江南的水田”“岭南的荔枝”“南海没有渔船的苦水”。

因为这些地方都已经被毁坏,都沾满了血和灰,所以作者是非常痛苦非常悲愤的。

师:关键词抓得非常好,概括得也很准确。

请其他同学补充。

生6:还有“辽远的一角”。

可看出诗人这时非常欣喜。

因为前面他看到的都是阴暗的,而这里却是“温暖,明朗,坚固而蓬勃生春”,“将驱散阴暗,带来苏生”,所以他是很高兴的。

第2课我用残损的手掌一、整体把握1942年,诗人戴望舒因为在报纸上编发宣传抗战的诗歌,被日本宪兵逮捕。

在狱中,他受尽折磨,但始终没有屈服。

《我用残损的手掌》就作于那个时候。

这首诗,是诗人在侵略者的铁窗下献给祖国母亲的歌。

“我用残损的手掌/摸索这广大的土地”,在敌人的黑牢里,诗人由“残损的手掌”展开想像,让它去摸索心目中的祖国地图。

“广大的土地”象征祖国,“残损的手掌”既是写实,又表明了诗人坚贞不屈的意志。

“这一角已变成灰烬,/那一角只是血和泥”,“灰烬”“血”“泥”是对沦陷区凄凉景象的概括。

侵略者的烧杀抢掠,使大地上处处废墟,人民流离失所。

诗人的手掌是残损的,祖国的土地也支离破碎,诗人与祖国有着共同的命运。

“这一片湖该是我的家乡……我触到荇藻和水的微凉”,“手掌”将诗人引到了他的“家乡”,这里的景色曾是那么美丽迷人。

作者写到了家乡的春天,繁花、嫩柳、荇藻、水,调动了视觉、嗅觉、触觉,如同身临其境地回到了家乡。

充溢在字里行间浓浓的思乡之情,与作者身陷囹圄的现实形成强烈对比。

“这长白山的雪峰冷到彻骨……尽那边,我蘸着南海没有渔船的苦水”,“手掌”由北向南,抚过大片国土。

长白山、黄河、江南、岭南、南海,每到一处,作者都突出了该地区的特征性事物,并调动多种感觉器官去感受它们的特点:雪峰、水夹泥沙、新生的禾草、蓬蒿、荔枝花、苦水。

在感情色彩上,这几行诗是忧郁的,冷色调的,表达了诗人对苦难中的祖国无法言说的感情。

“无形的手掌掠过无限的江山,/手指沾了血和灰,手掌沾了阴暗”,诗人的思绪在祖国大地上驰骋,所到之处,留下的都是国土被侵略者践踏的印象。

“只有那辽远的一角依然完整,/温暖,明朗,坚固而蓬勃生春”,“手掌”终于摸到了“一角依然完整”的土地,那里是没有被践踏的解放区。

从这里开始,诗人的情绪不再低沉,变得明朗、积极。

他没有亲身经历过解放区的生活,但感情上无比向往。

这是他对解放区的抒情性描述。

“在那上面,我用残损的手掌轻抚,/像恋人的柔发,婴孩手中乳”,这是诗中第二次出现“我用残损的手掌”字样,是强调。

初中语文教案之《我用残损的手掌》一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵诗歌《我用残损的手掌》。

(2)理解诗歌的主题思想和象征意义。

(3)分析诗歌中的修辞手法和语言特色。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗歌内容。

(2)学会欣赏和评价现代诗歌,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)感受诗人对生活的热爱和对理想的追求。

(2)培养学生的爱国情怀,增强民族自豪感。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)诗歌《我用残损的手掌》的朗读和背诵。

(2)理解诗歌的主题思想和象征意义。

(3)分析诗歌中的修辞手法和语言特色。

2. 教学难点:(1)诗歌中象征手法的运用。

(2)诗歌情感的深入理解。

三、教学过程1. 导入新课:(1)教师简要介绍诗人戴望舒的生平和创作背景。

(2)引导学生关注诗歌的题目《我用残损的手掌》,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读诗歌,感受诗歌的节奏和韵律。

(2)学生结合注释,理解诗歌的基本内容。

3. 合作探讨:(1)分组讨论诗歌中的象征意义和修辞手法。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 诗歌解析:(1)教师引导学生深入分析诗歌的主题思想。

(2)讲解诗歌中象征手法的具体运用。

5. 情感体验:(1)让学生谈谈对诗歌情感的理解和体会。

(2)教师进行点评和指导。

6. 课堂小结:(1)教师总结本节课的学习内容。

(2)强调诗歌的重要性和审美价值。

四、课后作业1. 朗读并背诵诗歌《我用残损的手掌》。

2. 写一篇关于诗歌《我用残损的手掌》的观后感。

五、教学反思教师在课后要对本次教学进行反思,总结教学过程中的优点和不足,不断改进教学方法,提高教学效果。

关注学生的学习反馈,调整教学策略,以满足学生的学习需求。

六、教学策略1. 情境创设:利用多媒体展示相关图片和背景音乐,为学生营造一个富有感染力的学习氛围,帮助学生更好地进入诗歌情境。

2. 启发式教学:教师通过提问、引导,激发学生的思考,促使学生主动探索诗歌的内涵,提高分析问题和解决问题的能力。

我用残损的手掌教案4篇我用残损的手掌教案篇1〖创意说明〗戴望舒是著名的“雨巷”诗人,十分注重诗的音乐美,这首《我用残损的手掌》同样也体现着他对诗歌韵律的追求,因此,教学可从“朗读”切入。

充分朗读之后,“个性解读”——“多角评析”——“自主链接”,分层推进,由发现诗的美,到评价诗的美,再到发现更多的美,学生能力呈螺旋式上升。

〖教学步骤〗一、充分朗读1、第一遍,教师教读,读出诗的节奏和重音:我/用残损的手掌摸索/这广大的土地:这一角/已变成灰烬,那一角/只是血和泥;……2、第二遍,师生合读,读出诗的层次。

第一层(师读),“我用残损的手掌//摸索这广大的土地”。

第二层(男生读),“这一角已变成灰烬”到“我蘸着南海没有渔船的苦水”。

第三层(女生读),到结束。

3、第三遍,配乐朗读,读出诗的感情色彩:描写沦陷区的一节,读得凄楚忧愤;描写解放区的一节,读得明朗温馨。

二、个性感受1、诗人描写“摸索”时手掌的感受,细腻而又真切:在想像中描画了祖国的现状,感受着沦陷区人民生活的苦难,倾吐着对祖国母亲的赤诚。

请闭上眼睛静静聆听,选择你感受最深的句子。

生活的苦难,倾吐着对祖国母亲的赤诚。

请闭上眼睛静静聆听,画出你感受最深的句子。

2、由手掌的触觉联开去,从所见、所听、所闻、所感等多种角度来描述自己的感受。

如“我触到荇藻和水的微凉”一句可以这样描述:我把手伸进水中,河水冰凉冰凉。

昔日那锦幛似的鲜花,在炮火中枝残叶败;那嫩柳枝发散出来的清香,被浓浓的血腥味笼罩。

水中的荇藻啊,好似挂在我心头的挽幛!“长白山的雪峰冷到彻骨”:祖国的长白山上,雪峰兀立,寒气彻骨,似一把把利剑,刺痛着我的心!因为我看到侵略者的铁蹄正在我的祖国肆意践踏!“岭南的荔枝花寂寞地憔悴”:岭南,这四季如春的地方,闻不到花香,听不到鸟语,满山都是荒凉、满眼都是废墟,听到的只有百姓那愁苦的哀叹、那愤怒的呼喊。

“我蘸着南海没有渔船的苦水”:南海上,一片死寂。

荒凉的渔村里,只有残留的破旧的渔网和白森森的鱼骨;偶尔有人在村里走动,他们面容憔悴、衣衫破旧。

初三语文《我用残损的手掌》教案我用残损的手掌教案篇一今天,我要说课的题目是《我用残损的手掌》。

我准备从“教材、教法、学法、教学程序和板书设计”等几个方面来说:(一)说教材教材简析:《我用残损的手掌》是义务教育课程标准实验教科书《语文》九年级下册第一元第2课。

本课是近代诗人戴望舒在抗日战争最艰苦的1942年被捕入狱后所写的一篇诗歌,学习这篇课文有助于增强学生对现在生活的珍惜和对祖国未来的热爱之情。

教学目标:1.提高学生诗歌朗读技巧和诗歌欣赏水平。

2.体会诗人表达的思想感情,理解诗中的`艺术形象,欣赏凝练的诗歌语言。

教学重点和难点:1. 能有感情的诵读全诗,并能准确的背诵;2.体会诗歌感情色彩的变化,把握寄托诗人感情的具体形象;3.理解诗中的艺术形象寄寓诗人的情感;对比手法的运用以及表达效果。

(二)说教法教学方法:《语文课程标准》明确指出:应该注意加强学生平日诵读的评价,鼓励学生多诵读,在诵读中增强积累、发展语感、加深体验与领悟。

所以我决定本课采用诵读法。

教学手段:多媒体课件辅助教学(三)说学法学习方法:根据本节课的特点教会学生学会品味诗歌,学会有感情地诵读。

能力培养:通过本课的学习逐步培养学生朗诵诗歌的能力;培养学生热爱祖国的情感。

(四)说教学程序新课导入:通过时代背景的介绍让学生了解当时伤痕累累的中国,从而触动学生内心的情感;介绍诗人戴望舒备受摧残,在炮火纷飞的铁窗下仍铁骨铮铮、坚贞不屈,从而激发学生的爱国热情;听录音。

新知学习:1.分析“我用残损的手掌,摸索这广大的土地”, 重点分析残损、摸索、广大的土地。

2.分析诗歌的前半部分(以教师提问为总纲,串联学生的思维),在对史实了解的基础上,体会作者的创作。

紧扣文本,通过对具体词语的挖掘,体会作者的情感。

分析的过程中始终重视朗读、挖掘学生的情感体验3.分析诗歌的后半部分。

通过学生朗读、评价找出关键的、传达作者情感的词语,句子进行分析。

4.学生有感情的朗读。

一、教学目标1.知识与技能:(1)能够正确地朗读课文,理解课文的大意。

(2)掌握生字词,并能灵活运用到实际情景中。

(3)分析诗歌的韵律、节奏和修辞手法。

2.过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生的阅读理解能力。

(2)学会欣赏诗歌,培养审美情趣。

(3)学会从不同角度分析问题,提高批判性思维能力。

3.情感态度与价值观:(1)感受作者对生活的热爱,培养积极向上的人生态度。

(2)学会珍惜亲情、友情,关爱他人。

(3)增强民族自豪感,传承中华民族优秀传统文化。

二、教学重点与难点重点:(1)正确朗读课文,理解课文大意。

(2)掌握生字词,运用到实际情景中。

(3)分析诗歌的韵律、节奏和修辞手法。

难点:(1)理解作者的思想感情。

(2)从不同角度分析问题,提高批判性思维能力。

三、教学过程1.导入新课:(1)引导学生回顾上节课的内容,为新课的学习做好铺垫。

(2)激发学生对诗歌的兴趣,导入本节课的学习。

2.自主学习:(1)让学生自主朗读课文,感受诗歌的韵律、节奏。

(2)让学生结合注释,理解课文的大意。

3.合作探讨:(1)分组讨论,分析诗歌的修辞手法。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4.课堂讲解:(1)讲解生字词,帮助学生巩固知识点。

(2)解析诗歌的主题思想,引导学生体会作者的情感。

5.课堂练习:(1)让学生朗读课文,加深对诗歌韵律、节奏的理解。

(2)运用所学知识,分析其他诗歌,提高阅读理解能力。

6.总结拓展:(1)对本节课的学习内容进行总结,巩固知识点。

(2)布置课后作业,鼓励学生自主学习。

四、教学评价1.课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、发言情况等,了解学生的学习状态。

2.课后作业评价:检查学生对生字词的掌握情况,以及对课文内容的理解程度。

3.小组合作评价:评价学生在合作探讨中的表现,包括沟通交流、分析问题能力等。

五、教学资源1.课文文本:《我用残损的手掌》2.相关注释资料3.多媒体课件:诗歌韵律、节奏的示例分析4.课后作业:相关诗歌阅读理解练习题六、教学策略1. 情境创设:通过图片、音乐等手段,为学生营造一个富有感染力的学习氛围,激发学生的学习兴趣。

《我用残损的手掌》朗读指导

朗读这些诗句,要在诵读的同时,脐于里再现其形象,还要把断续的画面连缀成连续的画面,这样才能够更深刻地领悟诗句的内涵,才能使朗读声情并茂。

朗读中,一般把语调设计为三种:平调、升调和降调,表颂扬、赞叹、悲壮的句子要用升调;表祈求、悲哀、叹息的句子要用降调;叙述性的句子要用平调。

就速度而言,交代性的内容,含有庄重或悲哀的句子读得稍慢些;紧张、欢快、愤怒、恐怖的气氛要读得急促些。

诗歌前半部分充满凄凄忧愤,应读得沉重、缓慢,以表达诗人对苦难中祖国的痛惜之情;后半部分表示了作者的热切期盼,应读出高昂的情调,读出诗人对祖国未来寄予的热切期望。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。

我用残的手掌

戴望舒

我/用残的手掌

摸索/广大的土地;(伸左手,掌心向下作“摸索”状)

一角/已成灰烬,(伸左手,掌心向上)

那一角/只是血和泥;(伸右手,掌心向上)

一片湖/是我的家,

(春天,堤上/繁花如障,(伸右手,掌心向上)

嫩柳枝折断/有奇异的芬芳)(慢落右手)

我触到/荇藻和水的微凉;(“我” ,左手放于胸前)

白山的雪峰/冷到骨,(左手由胸前划向左前上方)

黄河的水泥沙 / 在指滑出;(右手向右前上方,两手均伸向前上方)

江南的水田,你当年/新生的禾草(“你” ,左手放于胸前)

是那么,那么⋯⋯ 在/只有蓬蒿;(慢落左手)

岭南的荔枝花/寂寞地憔悴,

尽那(伸右手于右前方),我蘸着南海/没有船的苦水⋯⋯(慢落)

无形的手掌/掠无限的江山,(两手均伸向前上方)

手指/沾了血和灰,手掌/沾了阴暗。

(慢落双手)

只有那一角/依然完整,

温暖,明朗,固/而蓬勃生春。

(两手均伸向前上方)

在那上面,我/用残的手掌/,(“我” ,左手放于胸前,后“ ” ,手心向下慢划向

前方作“ ”状)

像(左手划向左前方)/恋人的柔,孩手中乳。

我把全部的力量/运在手掌(“我” ,右手放于胸前)

在上面(右手向右前上方),寄与/和一切希望,(两手均伸向前上方)因只有那里

/太阳,是春,

将/逐暗,来生,(两手均伸向前上方)

因 / 只有那里我不像牲口一活,(左手放于胸前)

蝼一死(左手落)⋯⋯那里(右手向右前上方),永恒的/中国(双手均伸向前上方)!

一九四二年七月三。