黄山松课文主要内容

- 格式:docx

- 大小:17.47 KB

- 文档页数:4

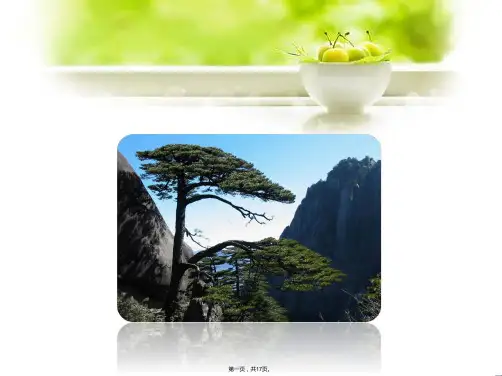

黄山奇松课文内容《黄山奇松》是中小学语文的一篇课文,在阅读了这篇课文之后,我们知道它主要讲了什么吗?以下是小编为大家整理好的黄山奇松课文内容,欢迎大家参考学习哦!黄山奇松课文内容【1】被誉为“天下第一奇山”的黄山,以奇松、怪石、云海、温泉“四绝”闻名于世,而人们对黄山奇松,更是情有独钟。

山顶上,陡崖边,处处都有它们潇洒、挺秀的身影。

黄山最妙的观松处,当然是曾被徐霞客称为“黄山绝胜处”的玉屏楼了。

楼前悬崖上有“迎客”“陪客”“送客”三大名松。

迎客松姿态优美,枝干遒劲,虽然饱经风霜,却仍然郁郁苍苍,充满生机。

它有一丛翠绿的枝干斜伸出去,如同好客的主人伸出手臂,热情地欢迎宾客的到来。

如今,这棵迎客松已经成为黄山奇松的代表,乃至整个黄山的象征了。

陪客松正对玉屏楼,如同一个绿色的巨人站在那儿,在陪同游人欣赏美丽的黄山风光。

送客松姿态独特,枝干盘曲,游人把它比作“天然盆景”。

它向山下伸出长长的“手臂”,仿佛在跟游客依依不舍地告别。

黄山松千姿百态。

它们或屹立,或斜出,或弯曲;或仰,或俯,或卧;有的状如黑虎,有的形似孔雀……它们装点着黄山,使得黄山更加神奇,更加秀美。

黄山四绝:奇松、怪石、云海、温泉【2】黄山松针叶短粗,顶平如削,形态奇特。

有的松树从石缝长出,刚毅挺拔。

著名的松树有迎客松、卧龙松、黑虎松、麒麟松、蒲团松等。

屏楼前的迎客松,长在海拔1600米的险峰上,树龄已逾千年,仍然枝繁叶翠,成了黄山的一个标志。

黄山的奇峰怪石是大自然雕刻家留下的杰作,有的似人,有的似物,似禽,似兽,惟妙惟肖。

最著名的怪石有“猴子观海”,这是在狮子峰顶有一巨石,犹如蹲在地上的猴子,在观看前面的茫茫云海;还有“梦笔生花”、“仙人下棋”、“犀牛望月”、“金鸡叫天门、”“孔雀戏莲花”等等。

云海,大凡著名高山,一般都可见到云海,但是黄山的云海更有其特色,可以说是一大奇观。

特别是奇峰怪石和古松隐现云海之中,就更增加了美感。

黄山一年之中有云雾的天气达200多天,而且云来雾去,变化莫测,时而是风平浪静的一片汪洋,时面惊涛骇浪,白浪排空。

西师大版六年级下册《黄山松》语文教案一、教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读和背诵课文。

理解课文内容,感悟黄山松的精神品质。

学习作者的写作方法和表达技巧。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究,提高阅读理解能力。

培养观察大自然、感悟生活的能力。

3.情感态度与价值观:感受黄山松坚韧、顽强、乐观的品质,培养勇敢面对困难的勇气。

增强对大自然的热爱和敬畏之情。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解课文内容,感悟黄山松的精神品质。

学习作者的写作方法和表达技巧。

2.教学难点:把握黄山松的生长环境,理解其坚韧、顽强、乐观的品质。

深入分析课文中的修辞手法和表达技巧。

三、教学过程第一课时(一)导入新课1.谈话导入:同学们,你们去过黄山吗?黄山上有什么著名的景点呢?(二)自主学习1.学生自读课文,注意读音、停顿和节奏。

2.学生交流感受,教师点评。

(三)课堂讨论黄山松的生长环境如何?黄山松具有哪些精神品质?作者通过哪些修辞手法和表达技巧来描绘黄山松?2.学生分组讨论,教师巡回指导。

(四)课堂小结2.学生分享自己的感悟和收获。

第二课时(一)复习导入1.复习上节课的学习内容。

2.学生分享自己的感悟和收获。

(二)深入分析课文1.分析课文中的修辞手法和表达技巧:课文中的比喻、拟人等修辞手法。

课文中的排比、对偶等句式特点。

2.学生分组讨论,教师巡回指导。

(三)课堂讨论你认为黄山松具有哪些值得我们学习的品质?你在生活中遇到困难时,如何像黄山松一样坚韧、顽强?2.学生分组讨论,教师巡回指导。

2.学生分享自己的感悟和收获。

3.拓展活动:以“我心中的黄山松”为主题,进行写作练习。

第三课时(一)复习导入1.复习上节课的学习内容。

2.学生分享自己的感悟和收获。

(二)课堂讨论黄山松的生长环境对它的成长有什么影响?你认为黄山松的精神品质对我们有什么启示?2.学生分组讨论,教师巡回指导。

2.学生分享自己的感悟和收获。

3.拓展活动:以“黄山松与我”为主题,进行写作练习。

黄山松课文主要内容黄山松是丰子恺的作品,今天为大家准备了黄山松课文主要内容,欢迎阅读!著名作家丰子恺写的《黄山松》,主要介绍了黄山松的以下三大特点:第一个特点:有顽强的生命力。

作者首先介绍了黄山松的生存环境,写出黄山松生存环境之奇特,生存之艰难。

第二个特点:一心向阳。

这是从黄山松枝条的特点来写的。

有两个层次,一是枝条向上生;二是长在悬崖边上的松树,它们的靠空中一面的枝条长得更茂盛,而面向崖壁一面则一根枝条也不长。

第三个特点:具有团结力。

作者先写它的形态:用“密切”、“偎傍”刻画出它枝条团结紧密的情态。

然后作者写了自己的思考。

“谛视”,就是很认真地看,作者很认真地看,在想什么呢?想它们“知道团结就是力量,可以抵抗高山上的风吹、雨打和雪压”。

黄山松课文没有到过黄山之前,常常听人说黄山的松树有特色。

特色是什么呢?听别人描摹,总不得要领。

所谓“黄山松”,一向在我脑际留下一个模糊的概念而已。

这次我亲自上黄山,亲眼看到黄山松,这概念方才明确起来。

据我所看到的,黄山松有三种特色:第一,黄山的松树大都生在石上。

虽然也有生在较平的地上的,然而大多数是长在石山上的。

我的黄山诗中有一句:“苍松石上生。

”石上生,原是诗中的话;散文地说,该是石罅生,或石缝生。

石头如果是囫囵的,上面总长不出松树来;一定有一条缝,松树才能扎根在石缝里。

石缝里有没有养料呢?我觉得很奇怪。

生物学家一定有科学的解说;我却只有臆测:《本草纲目》里有一种药叫做“石髓”。

李时珍说:“《列仙传》言邛疏煮石髓。

”可知石头也有养分。

黄山的松树也许是吃石髓而长大起来的吧?长得那么苍翠,那么坚劲,那么窈窕,真是不可思议啊!更有不可思议的呢:文殊院窗前有一株松树,由于石头崩裂,松根一大半长在空中,象须蔓一般摇曳着。

而这株松树照样长得郁郁苍苍,娉骀婷婷。

这样看来,黄山的松树不一定要餐石髓,似乎呼吸空气,呼吸雨露和阳光,也会长大的。

这真是一种生命力顽强的生物啊!第二个特色,黄山松的枝条大都向左右平伸,或向下倒生,极少有向上生的。

《黄山奇松》说课稿《黄山奇松》说课稿1一、说教材、教学目标和重难点1、教材分析苏教版小学语文第八册第6单元20课《黄山奇松》,是一篇语言优美的散文。

课文以生动的笔墨描写了黄山奇松美不胜收的各种独特姿态,十分有趣,抒发了作者对他们的赞叹之情。

全文共三个自然段,每个自然段可以独立成段。

第一自然段是讲人们对黄山奇松情有独钟。

第二自然段具体描绘了三大名松的动人姿态。

第三自然段写千姿百态的松树使黄山更加秀美。

全文结构上,按“总分结合,点面结合”的方式谋篇,是一篇陶冶学生审美情趣,提高学生语言素养的好教材。

2、教学目标根据新课程标准、教材的编写意图、教材特点和学生的年龄特点,结合“情感态度和价值观”、“过程和方法”、知识与能力三个维度的要求,我确定的教学目标是:⑴认知目标:学会本课5/7个生字。

理解新词语的意思。

⑵技能目标:能正确、流利、有感情地朗读课文。

背诵课文第二自然段。

会用“屹立”和“郁郁苍苍”造句。

⑶情感目标:a理解课文内容,感受黄山松的奇美,培养审美情趣,激发学生对祖国大好河山的热爱之情。

b积极主动的探索新知。

⑷教学重点:指导朗读,在读中体会黄山松的美和奇。

⑸教学难点:引导学生抓住重点词语和关键句子,通过反复诵读,了解黄山松树的特点,体会作者是怎样抓住“奇”来写黄山松树的。

二、说教法和学法古希腊学者普罗塔戈说过:“头脑不是一个要被填满的容器,而是一束需要被点燃的火把。

”为了达到目标、突出重点、突破难点、解决疑点,根据本课的课型特点及语言特色,在教学方法上的总体构想上,可以采用情景教学法,可采用课件,板画,幻灯等教学手段,激发学生学习兴趣,突出重点突破难点。

教师通过语言描绘及提问、启发,点拨,以读代讲,以读代问。

本课除继续运用已学过的“有序看图、分清主次、据图读文、图文对照”等看图学文的学习方法外,还要教给学生图文结合、比较朗读、想象朗读、绘图理解等学习方法,真正达到“教是为了不教”这一教学的最高境界。

4.《黄山松》教学设计《黄山松》是小学语文长春版五年级下册第五单元的一篇文章,这篇文章是丰子恺先生的一篇散文,主要是描写黄山景物中最具特色的景物之一——松树。

文章抓住黄山松的三个突出特点来具体介绍黄山的松树。

作者在文章开头先设问,明确黄山松有特色,至于特色是什么,文中只说明数量并没有具体说明特点是什么,从而激发读者的兴趣。

接着文章从三个方面具体来介绍黄山的松树。

让我们真实地感受到黄山松的特点。

这篇文章虽然篇幅较长,但层次清楚,突出了黄山松的特点。

本文用两课时完成,教学中,重点引导学生概括文章的主要内容,了解黄山松的特色,感受作者对黄山松的喜爱和赞美之情。

二、教学目标分析知识与技能:1.准确流利、有感情地朗读课文。

2.引导学生通过概括黄山松的三个特色,学习抓住课文的主要内容。

3.学习本文观察细致、抓住特点实行描写的方法。

过程与方法:通过“看”、“读”、“说”的过程,以读代讲,以读代问,协助学生体会感受黄山松的奇、美,利用多媒体教学将黄山松奇与美的特点展示出来。

情感态度与价值观:1.感受作者对黄山松的喜爱和赞美之情。

2.感受黄山松的的形象、品格、精神。

教学重点:引导学生概括文章的主要内容,了解黄山松的三个特色,感受作者对黄山松的喜爱和赞美之情。

教学难点:感受黄山松的形象、品格、精神。

教学准备准备教学课件,搜集相关黄山松的资料。

教学课时三课时三、学习者特征分析通过5年时间的学习,学生理解、感悟水平有所增强,而且已经掌握了一些阅读方法,获得知识量也逐步在拓展,有一定的听、说、读、写水平。

对于写作也有一定基础,能够准确的将自己积累的词句应用在作文中,在学文中,积累了一些写作的方法。

多数同学能够端正学习态度,学习兴趣浓厚,认真学习,部分同学因为孩子小自制力较差,尤其是一些男同学,学习习惯不好,学习热情不是很高,在课堂中努力调动学习的积极性,课下多督促。

,四、教学策略选择与设计这篇文章虽然篇幅较长,但是思路非常清晰,所以在教学中,放手让学生在阅读的过程中获取信息,了解文章文章的内容。

《黄山松》课文[北师大版第十一册课文]

好!黄山松,我大声为你叫好,

谁有你挺得硬,扎得稳,站得高;

九万里雷霆,八千里风暴,

劈不歪,砍不动,轰不倒!

要站就站上云头,

七十二峰你峰峰皆到;

要飞就飞上九霄,

把美妙的天堂看个饱!

不怕山谷里阴风的夹袭,

你双臂一抖,抗得准,击得巧!

更不畏高山雪冷寒彻骨,

你折断了霜剑,扭弯了冰刀!

谁有你的根底艰难贫苦啊,

你从那紫色的岩上挺起了腰;

即使是裸露着的根须,

也把山岩紧紧地拥抱!

你的雄姿像千古高峰不动摇,

每一根针叶都闪烁着骄傲;

那背阳的阴处,你横眉怒扫,

向着阳光,你迸出劲枝万千条!

啊,黄山松,我热烈地赞美你,我要学你艰苦奋战,不屈不挠;看!在这碧紫透红的群峰之上,你像昂扬的战旗在呼啦啦地飘。

黄山松课文主要内容

黄山松是丰子恺的作品,今天小编为大家准备了黄山松课文主要内容,欢迎阅读!

黄山松课文主要内容著名作家丰子恺写的《黄山松》,主要介绍了黄山松的以下三大特点:

第一个特点:有顽强的生命力。

作者首先介绍了黄山松的生存环境,写出黄山松生存环境之奇特,生存之困难。

第二个特点:一心向阳。

这是从黄山松枝条的特点来写的。

有两个层次,一是枝条向上生;二是长在悬崖边上的松树,它们的靠空中一面的枝条长得更茂盛,而面向崖壁一面则一根枝条也不长。

第三个特点:具有团结力。

作者先写它的形态:用“亲密”、“偎傍”刻画出它枝条团结严密的情态。

然后作者写了自己的思考。

“谛视”,就是很认真地看,作者很认真地看,在想什么呢?想它们“知道团结就是力量,可以抵抗高山上的风吹、雨打和雪压”。

黄山松课文

没有到过黄山之前,常常听人说黄山的松树有特色。

特色是什么呢?听别人描摹,总不得要领。

所谓“黄山松”,一向在我脑际留下一个模糊的概念而已。

这次我亲自上黄山,亲眼看到黄山松,这概念方才明确起来。

据我所看到的,黄山松有三种特色:

第一,黄山的松树大都生在石上。

虽然也有生在较平的地上的,然而大多数是长在石山上的。

我的黄山诗中有一句:“苍松石上生。

”

石上生,原是诗中的话;散文地说,该是石罅生,或石缝生。

石头假如是囫囵的,上面总长不出松树来;一定有一条缝,松树才能扎根在石缝里。

石缝里有没有养料呢?我觉得很奇异。

生物学家一定有科学的讲解;我却只有臆测:《本草纲目》里有一种药叫做“石髓”。

李时珍说:“《列仙传》言邛疏煮石髓。

”可知石头也有养分。

黄山的松树也许是吃石髓而长大起来的吧?长得那么葱茏,那么坚劲,那么窈窕,真是难以想象啊!更有难以想象的呢:文殊院窗前有一株松树,由于石头崩裂,松根一大半长在空中,象须蔓一般摇曳着。

而这株松树照样长得郁郁苍苍,娉骀婷婷。

这样看来,黄山的松树不一定要餐石髓,似乎呼吸空气,呼吸雨露和阳光,也会长大的。

这真是一种生命力顽强的生物啊!

第二个特色,黄山松的枝条大都向左右平伸,或向下倒生,极少有向上生的。

一般树枝,绝大多数是向上生的,除非柳条挂下去。

然而柳条是软弱的,地心吸力强迫它挂下去,不是它自己发心向下挂的。

黄山松的枝条挺秀坚劲,然而绝大多数象电线木上的横木一般向左右生,或者象人的手臂一般向下生。

黄山松更有一种奇特的姿态:假如这株松树长在悬崖旁边,一面靠近岩壁,一面向着空中,那么它的枝条就全部向空中生长,靠岩壁的一面一根枝条也不生。

这姿态就很奇特,好象一个很疏的木梳,又象学习的“习”字。

显然,它不肯面壁,不肯置身丘壑中,而一心倾向着阳光。

第三个特色,黄山松的枝条具有异常强大的团结力。

狮子林附近有一株松树,叫做“团结松”。

五六根枝条从近根的地方生出来,亲

密地偎傍着向上生长,到了高处才向四面分散,长出松针来。

因此这一束树枝就变成了树干,形似希腊殿堂的一种柱子。

我谛视这树干,想象它们初生时的状态:五六根枝条怎么会合伙呢?大概它们知道团结就是力量,可以抵抗高山上的风吹、雨打和雪压,所以生成这个样子。

如今这株团结松已经长得很粗、很高。

我伸手摸摸它的树干,觉得象铁铸的一般。

即便十二级台风,漫天大雪,也动弹它不了。

更有团结力强得难以想象的松树呢:从文殊院到光明顶的途中,有一株松树,叫做“蒲团松”。

这株松树长在山间的一小块平坡上,前面的砂土上筑着石围墙,足见这株树是一向被人重视的。

树干不很高,不过一二丈,粗细不过合抱光景。

上面的枝条向四面八方水平放射,每根都伸得极长,足有树干的高度的两倍。

这就是说:全体象个“丁”字,但上面一划的长度大约相当于下面一直的长度的四倍。

这一划上面长着丛密的松针,软绵绵的好象一个大蒲团,上面可以坐四五个人。

靠近山的一面的枝条,梢头略微向下。

下面正好有一个小阜,和枝条的梢头相距不过一二尺。

人要坐这蒲团,可以走到这小阜上,攀着枝条,渐渐地爬上去。

陪我上山的向导告诉我:“上面可以睡觉的,同沙发床一样。

”我不愿坐轿,单请一个向导和一个服务员陪伴着,步行上山,两腿走得相当吃力了,很想爬到这蒲团上去睡一觉。

然而我们这一天要上光明顶,赴狮子林,前程远大,不宜耽误;只得想象地在这蒲团上坐坐,躺躺,就鼓起干劲,向光明顶迈步前进了。