明清帝国的更替

- 格式:ppt

- 大小:4.50 MB

- 文档页数:19

明清交替帝国的兴衰一、背景介绍明清交替是中国封建历史中的重要时期,明代是最后一个中央集权的封建王朝,而清代则是中国历史上最后一个封建王朝。

这一时期的帝国兴衰充分展现了社会政治、经济文化的变迁和演变。

本文将从政治制度、地方自治、农业经济、商业发展和文化交流等方面,分析明清交替帝国的兴衰原因和影响。

二、政治制度的变迁明代中央集权体制的瓦解是明清交替的重要原因之一。

明朝晚期,由于内外因素的影响,明政府官员腐败,财政困难,民变频发。

而明神宗皇帝任用的号称“万历新法”的张居正变法措施,虽然在当时有一定效果,但未能解决根本问题。

政府的无力应对,引发了明末农民起义的爆发,这最终导致了明朝的灭亡。

而清朝建立后,清帝采取的政策是继承明朝制度,融合汉族文化,并在政治上实行“满汉分治”,这一制度对帝国的兴衰产生了巨大影响。

三、地方自治的演变明末时期,农民起义的影响深远地影响了地方政权的形成。

随着社会动荡的加剧,一些地方官员和豪绅势力开始脱离明朝中央的控制,形成了一批地方性的政权。

明朝末年,李自成带领农民军攻入北京,建立了大顺政权。

同样,张献忠也在西南地区建立了大西政权。

这些地方割据与封建王朝的中央集权产生矛盾,最终导致了明朝的覆灭。

而在清朝时期,清朝政府通过推行管辖制、设立驻防机构、设立大小王府等办法,加强对各地地方势力的控制,有效地维护了帝国的统一和稳定。

四、农业经济的发展明朝和清朝在农业经济方面都有着较为显著的差异和变化。

明朝时期,农业是国民经济的最重要支柱,农田开垦、农业技术的进步、农民起义的冲击等因素,都推动了明朝农业经济的繁荣。

而到了清朝时期,由于形势的变化和政策的调整,农民的负担加重,农田减少,农业生产遇到了困难。

尽管清政府采取了一系列措施来保护农民权益和提高农业生产力,但茶叶、棉花、烟草等农作物的种植却逐渐被商业经济取代,使农业经济在帝国的整体经济格局中不断边缘化。

五、商业发展与对外贸易明清交替时期,中国的商业发展和对外贸易发生了显著的变化。

中国历史上的明清时期帝国的兴衰与边疆的变迁明清时期是中国历史上一个重要的时期,这个时期发生了多次朝代更迭和边疆的变迁。

明代为中国帝国的兴盛时期,而清朝则是其衰落的阶段。

本文将从明清时期帝国的兴衰、边疆的变迁等方面进行探讨。

一、明代帝国的兴盛明代是中国帝国在历史上的辉煌时期。

明朝的开国皇帝朱元璋在明成祖时期开展了一系列的改革措施,推动了社会的发展和经济的繁荣。

在明代,中国社会的农业生产和手工业生产都得到了长足的发展,国家的疆域逐渐扩大。

明成祖时期,中国进行了一系列的农田改革、水利建设、税法改革等举措,大大提高了农田的利用率和农业生产效益。

同时,明政府还积极发展手工业生产,推动商业和手工业的发展,使得国家的财富得以积累。

这一时期,中国的经济水平迅速提升,社会的稳定和安定为帝国的兴盛提供了坚实的基础。

此外,明朝在外交上也取得了一系列重要的成就。

明代的郑和下西洋实现了中国的远洋航海,巩固了中国在东南亚地区的影响力。

明朝还与东北地区的女真族建立了关系,防止了其对边疆的侵略。

明朝在外交上的成功,也为帝国的发展和边疆的稳定打下了基础。

二、明清时期帝国的衰落明清时期,帝国逐渐陷入了衰落的阶段。

这一时期,中国社会出现了一系列的问题,如内外战争、腐败问题等,导致帝国逐渐失去了统治的能力。

在明清时期,中国经历了多次重大的战争。

明朝后期,内外战争频繁,社会动荡不安。

李自成的农民起义以及后来的清军入侵,给中国带来了毁灭性的打击。

这一时期的战争造成了大量的人口减少和财富流失,使得明朝逐渐陷入了衰落的境地。

同时,明朝的腐败问题也日益严重。

明朝后期,官员贪污腐败现象严重,社会秩序日益混乱,使得帝国的管理能力大为削弱。

官吏的贪污和腐败也导致民众对明朝的不满日益积累,推动了明朝的灭亡。

三、边疆的变迁明清时期,中国的边疆也发生了一系列的变迁。

明代时期,中国的疆域逐渐扩大,包括西南地区的云贵高原、西北地区的新疆等地逐渐纳入中国的版图。

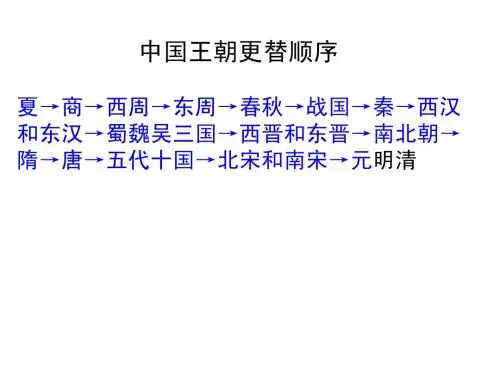

封建社会的由盛转衰——明清14世纪中期至19世纪中期,是我国历史上的明朝和清朝(鸦片战争以前)统治时期。

明朝时,统一的多民族国家进一步发展。

清朝奠定了我国今天疆域的基础。

这一时期,世界历史进展迅猛,东西方经济文化接触日益频繁,新航路的开辟使新旧大陆密切联系起来。

14、15世纪,欧洲地中海沿岸城市出现了资本主义萌芽。

17~18世纪,英、美、法三国先后发生资产阶级革命,世界历史进入新的时期。

相比之下,我国虽然从明朝中后期产生资本主义萌芽,但封建社会由盛转衰。

由于封建专制制度的束缚,生产力发展受到严重阻碍,清政府又推行闭关锁国政策,造成中国未能与时俱进,取得与世界同步的发展。

中国从明朝中期以后逐渐落伍了。

一、明朝建立和君主专制的加强1368年正月,朱元璋即帝位,定国号为大明,建元洪武,以应天为南京。

朱元璋就是明太祖。

二、靖难之役和营建北京明太祖把儿孙分封到各地做藩王,藩王势力日益膨胀。

他死后,孙子建文帝继位。

建文帝采取一系列削藩措施,严重威胁藩王的利益,坐镇北平的燕王朱棣起兵反抗,随后挥师南下,史称“靖难之役”。

1402年,朱棣攻破京师,战乱中建文帝下落不明。

同年,朱棣即位,就是明成祖。

第二年,改元永乐,改北平为北京。

1421年,北京城全部主体工程建成,朱棣正式迁都北京,称北京为京师。

明成祖令人在元大都的基础上营建了北京城,约有八十万能工巧匠,参加了营建工程。

其中最有名的是木工蒯祥,他主持了北京宫殿、园林、寺庙、陵寝等的设计营造,被誉为“蒯鲁班”。

北京城的布局突出了皇权。

城有三重,宫城外有皇城,皇城外有京城。

宫城又称紫禁城。

北京城高大的主体建筑都布置在中轴线上,中央官署集中在京城南部,鼓楼、钟楼位于城北。

城内建筑严格保持对称,烘托出宫城庄严的气氛。

黄色琉璃瓦屋顶和红墙相配,显得金碧辉煌,充分体现些封建皇帝的威严。

三、陕北起义明朝末年,天灾不断。

明朝政府又向农民加派三饷。

三饷总和超过正常田赋一倍以上,广大农民十室九空。

![第18课明清帝国的专制统治[北师大版]](https://uimg.taocdn.com/83bda76825c52cc58bd6bec4.webp)