新生儿缺氧缺血性脑病影像学表现

- 格式:ppt

- 大小:5.22 MB

- 文档页数:34

新生儿缺血缺氧性脑病临床CT分析(附91例分析)新生儿缺血缺氧性脑病是新生儿常见的一种脑部疾病,以往诊断主要是依靠临床诊断为主,自CT应用于临床后对本病的诊断起到重要作用。

本文初步分析了我院于1994~2004年91例新生儿缺血缺氧性脑病头部CT及临床表现。

现报告如下:1、临床资料本组男52例,女39例,均为足月新生儿。

临床上均有生后窒息史,其中轻度窒息者29例,中重度窒息者62例。

患儿均有不同程度的神经症状,主要为抽搐,激惹,脑性尖叫,其次有嗜睡,反应低下有一定的昏迷。

其中意识改变(85例),肌力改变(41例),抽搐(87例),惊厥(48例),全部病理均符合新生儿缺血缺痒性脑病的临床诊断标准。

91例均经我院GeprolpeedAI全身CT机做头颅扫描。

CT检查最早为出生后2h,最迟13d,绝大部分病例在出生后2~3d之间。

58例进行CT随访检查,随访次数3~4次,最长随访时间2年。

全部病理做平扫,未行增强扫描。

2、结果CT扫描显示全部病例可见脑实质不同程度的低密度影,脑水肿84例占92.3%,脑肿胀引起的脑室脑池变小变窄71例占78.0%,其中合并颅内出血41例,按病变范围及是否有出血,本组病例分为:轻度:36例,表现为大脑实质内可见斑片状低密度影,病灶累及1~2个脑叶,多为双侧额叶,其次为枕叶和颞叶,病灶无占位效应。

中度:42例,表现为大脑实质内低密度影分布超过2个脑叶以上,多为双侧额颞叶,其次为额顶叶,其中32例合并蛛网膜下腔出血,主要表现为大脑纵裂,小脑上池和枕大池的片条状高密度影。

重度:13例,表现为大脑半球呈广泛低密度,脑灰白质界限消失,脑室脑池变窄或消失。

两侧基底核密度变化不大。

22例合并颅内出血。

本组58例进行随访结果;完全治愈85例,硬膜下积液12例,脑萎缩9例,脑白质萎缩5例,脑软化灶形成4例。

3、讨论新生儿缺血缺氧性脑病是临床上常见一种脑部疾病。

新生儿缺血缺痒性脑病是在围产期发生的脑损害,出生后即发病,患儿的病情通常较重,部分合并颅内出血,重症者可导致永久性神经功能障碍,引起脑软化和脑萎缩等多种后遗症。

新生儿缺氧缺血性脑病缺氧缺血性脑病(hypoxic—ischemicencephalopathy,HIE)是指各种围生期窒息引起的部分或完全缺氧、脑血流减少或暂停而导致胎儿或新生儿脑损伤。

早产儿发生率明显高于足月儿但由于足月儿在活产新生儿中占绝大多数,故以足月儿多见。

HIE是引起新生儿急性死亡和慢性神经系统损伤的主要原因之一。

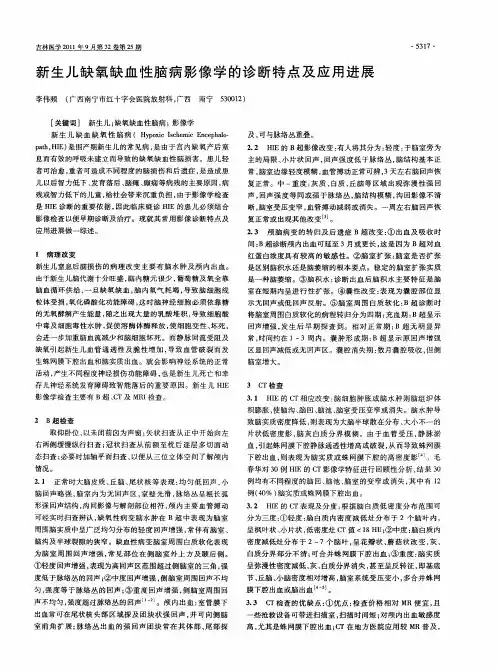

[临床表现]根据意识、肌张力、原始反射改变、有无惊厥、病程及预后等,临床上分为轻、中、重度。

表1 HIE临床分度急性损伤、病变在两侧大脑半球者,症状常发生在生后24h 内,其中50%~70%可发生惊厥,特别是足月儿。

惊厥最常见的表现形式为轻微发作型或多灶性阵挛型,同时有前囟隆起等脑水肿症状体征。

病变在脑干、丘脑者,可出现中枢性呼吸衰竭、瞳孔缩小或扩大、顽固性惊厥等脑干症状,常在24—72h病情恶化或死亡。

部分患儿在宫内已发生缺血缺氧性脑损伤,出生时Apagar评分可正常,多脏器受损不明显,但生后数周或数月逐渐出现神经系统受损症状。

[诊断要点]1.有围生期缺氧病史,如母亲有高血压、妊高症、胎儿宫内胎动增强、胎心增快或减慢、羊水被污染。

出生后有窒息。

2.有神经系统的症状体征。

3.血清肌酸磷酸激酶同工酶(creatinekinase,CPK—BB) 正常值<10U/L,脑组织受损时升高。

4.神经元特异性烯醇化酶(neuron—specificenolase,NSE) 正常值<6~tg/L,神经元受损时血浆中此酶活性升高。

5.B超具有无创、价廉、可在床边操作和进行动态随访等优点,对脑室及其周围出血具有较高的特异性。

6.CT扫描有助于了解脑水肿范围、颅内出血类型,对预后的判断有一定的参考价值,最适检查时间为生后2~5天。

7.核磁共振(MRl) 分辨率高、无创,具有能清晰显示颅后窝及脑干等B超和CT不易探及部位病变的特点。

8.脑电图可客观地反应脑损害程度,判断预后及有助于惊厥的诊断。

新生儿缺氧缺血性脑病的CT分析褚 涛(青岛市市立医院放射科,山东 青岛266011)关键词:缺氧缺血性脑病;新生儿;断层摄影术,X线计算机中图分类号:R445 文献标识码:B 文章编号:100427115(2008)0420279201 新生儿缺氧缺血性脑病(H I E)是指窒息引起的脑气体交换及血供障碍所致的脑部损伤,是造成新生儿死亡和不同程度的智力低下、脑瘫等神经系统发育障碍的主要原因[1]。

轻者预后良好,中及重度者导致新生儿死亡和不同程度的后遗症。

早期诊断和及时处理非常重要。

本课题针对30例H I E的CT 表现进行分析,提高对本病的认识。

1 临床资料1.1 对象 选择我院自2006年7月~2007年10月收治的31例临床诊断为H I E的住院患儿。

性别:男,19例,女,12例,胎龄:<37周8例,37~42周19例,>42周,4例。

分娩方式:顺产5例,剖宫产22例,胎头吸引4例。

1.2 方法 采用S O MATO M Sensati ong16CT头颅扫描,层厚5~10mm,扫描时间1~3秒,全部平扫,均在睡眠状态下进行。

1.3 结果1.3.1 CT表现 局灶性低密度区25例,边缘清楚12例,边缘模糊13例,弥漫性低密度区6例,以额枕及顶叶最多见,其范围不超过两个脑叶的12例,超过两个脑叶但不是弥漫性的13例,弥漫性的6例,脑灰白质交界模糊的19例,合并蛛网膜下腔出血的15例,脑实质出血的3例,脑室出血的8例。

1.3.2 CT分度 H I E的病理基础是脑水肿,CT检查能准确判断脑水肿及其部位,结合文献资料[2],根据脑水肿范围的大小,将H I E分为三度,轻度:脑室之中散在、局灶性低密度分布,范围不超过2个脑叶,低密度影边界清楚,脑室、脑池及脑沟正常,最多见于额叶,其次为额叶及枕叶,本文轻度病例12例合并蛛网膜下腔出血2例。

中度:脑实质内低密度影超过2个脑叶,但不累及所有脑叶,灰白之界限模糊,合并蛛网膜下腔出血3例,脑实质出血2例,脑室内出血1例。

新生儿缺氧缺血性脑病诊断标准新生儿缺氧缺血性脑病是指在产程、分娩或新生儿期因各种原因引起的脑组织缺氧缺血所致的一组临床综合征。

这种疾病对新生儿的生存和发育都会产生严重影响,因此及时准确地诊断是十分重要的。

下面将介绍新生儿缺氧缺血性脑病的诊断标准。

一、临床表现。

1. 出生后立即发生窒息,呼吸急促、表情痛苦;2. 神经系统症状,意识障碍、抽搐、肌张力异常、瞳孔对光反射迟钝等;3. 颅内压增高,呕吐、脑膜刺激征等;4. 心血循环功能障碍,心率、血压异常等。

二、实验室检查。

1. 血气分析,动脉血pH值降低,二氧化碳分压增高,氧分压降低;2. 血常规,白细胞计数升高,中性粒细胞比例增加;3. 脑电图,出现异常的脑电图表现,如脑电波幅度减低、频率减慢等;4. 脑影像学检查,颅内出血、脑水肿等表现。

三、诊断标准。

1. 产程和分娩过程中有窒息发生;2. 新生儿出生后立即出现窒息表现;3. 临床表现符合上述描述,排除其他原因所致的症状;4. 实验室检查结果符合上述描述。

四、鉴别诊断。

1. 先天性代谢性疾病;2. 脑出血、脑水肿;3. 脑膜炎;4. 其他原因引起的窒息。

五、诊断注意事项。

1. 临床医生在诊断时应充分了解患儿的产程和分娩情况;2. 实验室检查结果应结合临床表现进行综合分析;3. 在鉴别诊断时应注意排除其他可能引起相似症状的疾病。

六、诊断结果的意义。

1. 对新生儿的治疗和护理具有重要指导作用;2. 对家庭和社会具有重要的预后评估意义。

综上所述,新生儿缺氧缺血性脑病的诊断标准主要包括临床表现和实验室检查两个方面。

临床医生在诊断时应全面了解患儿的情况,并结合实验室检查结果进行综合分析,以便及时有效地进行治疗和护理,提高患儿的生存率和生活质量。

同时,在诊断过程中也要注意排除其他可能引起相似症状的疾病,以确保诊断结果的准确性和可靠性。

新生儿缺血缺氧性脑病的影像学诊断【摘要】目的:新生儿缺血缺氧性脑病是一种临床常见的疾病,通过对新生儿缺血缺氧性脑病影像学表现和临床分度进行分析,探讨影像学在新生儿缺血缺氧性脑病的诊断价值。

方法:19例新生儿缺血缺氧性脑病所进行的ct、mri检查;对影像学分度并与临床分度进行比较,不同影像学检查方法特点的比较分析。

结果:新生儿缺血缺氧性脑病的影像学分度与临床分度存在一定一致性但也存在明显差异性;轻度新生儿缺血缺氧性脑病与正常新生儿影像存在差异,但轻度新生儿缺血缺氧性脑病首次检查ct的检出率约71.4%,mri检出率几乎达到100%。

mri比ct检出率高,对轻微病变、皮层下及白质深部病变的观察明显优于ct。

结论:影像学检查是新生儿缺血缺氧性脑病诊诊疗的重要依据。

新生儿缺血缺氧性脑病的影像学诊断mri优于ct,读片时因着力对脑出血、脑水肿的观察和评价。

1资料与方法1.2临床资料:具有明确的围产期窒息史(apgar评分1分钟1.3设备资料:ct机使用西门子螺旋ct机,电压110kv,电流100ma,层厚5mm,层距5mm,窗宽85,窗位35。

mri使用奥泰1.5t 超导磁共振机,轴位为主,采用序列包括:t1、t2、dwi、mrs、dti、pwi等。

2.1临床分度:轻度——出生后24小时症状最明显,3—5天后症状可减轻或消失,很少有后遗症,症状包括:过度觉醒状态、易激惹、兴奋和高度激动性(抖动、震颤),拥抱反射活跃。

本组共10例,其中男性6例,女性4例;早产儿4例,足月儿6例;宫内窘迫5例,生后窒息5例。

中度——出生后24小时至72小时症状最明显,一般1—2周后可逐渐恢复,但浅昏迷持续5天以上者预后差,症状包括:抑制状态、嗜睡或浅昏迷、肌张力低下,部分病例有惊厥发作、呼吸暂停和拥抱、吸吮反射减弱。

本组共6例,其中男女各3例;早产儿1例,足月儿5例;宫内窘迫4例,生后窒息2例。

重度——初生时至72小时症状最明显,预后差,症状包括:昏迷状态、反射消失、肌张力减弱或消失,6生后数小时至12小时出现惊厥且呈持续状态,甚至呈去大脑僵直状态。