两相流的流型和流型图

- 格式:ppt

- 大小:2.56 MB

- 文档页数:37

两相流的概念及类型两相物质(至少一相为流体)所组成的流动系统。

若流动系统中物质的相态多于两个,则称为多相流,两相或多相流是化工生产中为完成相际传质和反应过程所涉及的最普遍的粘性流体流动。

通常根据构成系统的相态分为气液系、液液系、液固系、气固系等。

气相和液相可以以连续相形式出现,如气体-液膜系统;也可以以离散的形式出现,如气泡-液体系统,液滴-液体系统。

固相通常以颗粒或团块的形式处于两相流中。

两相流的流动形态有多种。

除了同单相流动那样区分为层流和湍流外,还可以依据两相相对含量(常称为相比)、相界面的分布特性、运动速度、流场几何条件(管内、多孔板上、沿壁面等)划分流动形态。

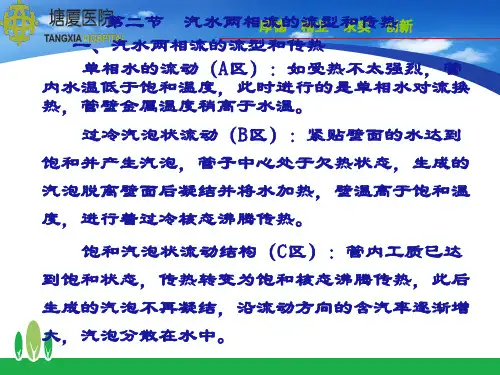

对于管内气液系统,随两相速度的变化,可产生气泡流、塞状流、层状流、波状流、冲击流、环状流、雾状流等形态;对于多孔板上气液系可以产生自由分散的气泡、蜂窝状泡沫、活动泡沫、喷雾等形态。

两相流研究的一个基本课题是判断流动形态及其相互转变。

流动形态不同,则热量传递和质量传递的机理和影响因素也不同。

例如多孔板上气液两相处于鼓泡状态时,正系统混合物(浓度增加时表面张力减低)的板效率(见级效率)高于负系统混合物(浓度增加时表面张力增加);而喷射状态下恰好相反。

两相流研究的另一个基本课题,是关于分散相在连续相中的运动规律及其对传递和反应过程的影响。

当分散相液滴或气泡时,有很多特点。

例如液滴和气泡在运动中会变形,在液滴或气泡内出现环流,界面上有波动,表面张力梯度会造成复杂的表面运动等。

这些都会影响传质通量,进而影响设备的性能。

两相流研究的课题,还有两相流系统的摩擦阻力,系统的振荡和稳定性等。

两相流研究模型两相流的理论分析比单相流困难得多,描述两相流的通用微分方程组至今尚未建立。

大量理论工作采用的是两类简化模型:①均相模型。

将两相介质看成是一种混合得非常均匀的混合物,假定处理单相流动的概念和方法仍然适用于两相流,但须对它的物理性质及传递性质作合理的假定;②分相模型。

垂直管中气液两相气泡流的流动规律流体在管道中的流动状态可分为两种类型。

当流体在管中流动时,若其质点始终沿着与管轴平行的方向作直线运动,质点之间互不混合。

因此,充满整个管的流体就如一层一层的同心圆筒在平行地流动,这种流动状态称为层流(laminarflow)或滞流(viscousflow)。

当流体在管道中流动时,流体质点除了沿着管道向前流动外,各质点的运动速度在大小和方向上都有时发生变化,于是质点间彼此碰撞并互相混合,这种流动状态称为湍流(turbulentflow)或紊流。

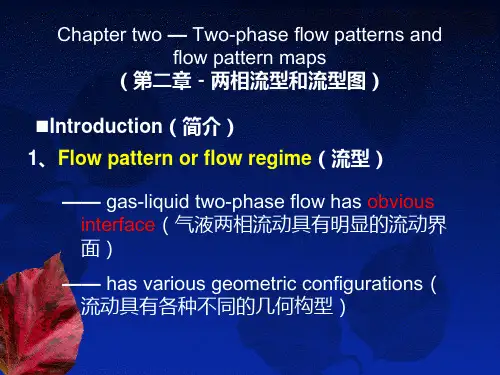

流型又称流态,即流体流动的形式或结构,两相流中相间界面的形状和分布状况,就构成了不同的两相流流型。

两相间存在的随机可变的相界面致使两相流动形式多种多样,十分复杂。

流型是影响两相流压力损失和传热特性的重要因素。

对两相流各种参数准确测量也往往依赖于对流型的了解。

流型的研究已有数十年的历史,但流型的分类尚未统一,甚至同一名称的流型在定义上也不一致。

气液两相流的流型划分。

传统的流动结构判别方法主要有两类采用实验方法作出流型图,采用可视化方法、射线衰减法、接触式探针法等;根据对流型转变机理得到转变关系式,利用现场的流动参数来确定具体的流型。

正确预测判别多相流的流动结构是困难的:理论上一个多相流系统的流动结构有无穷多个影响多相流流动结构的因素多且复杂研究现状:已进行了大量的测量、观察和分析研究工作,至今只有在两相流领域中得出了一些应用范围有限的流动结构判别图及相应的流型判别式,可以粗略地判别管道中两相流体的流动结构。

无论是流型图还是流型判别式都需依靠实验确定出流型转变条件,而且这些转变条件都是针对一定的流道,在一定的介质参数下,进行直接观察实验,用目测或摄影(高速摄影、高速闪光摄像等)来区分流型。

目测与摄影都带有主观因素,缺乏客观判断,尤其是在流型转变区域,更难分辨。

流型研究主要采用技术:对于不透明管道,采用高速x射线CT法,中子射线照相法(NeutronRa—diography)、加速器产生的阳极射线法,NMR(NuclearMagneticResonance,核磁共振)法。