11中国56个民族各族全家福照片

- 格式:pps

- 大小:8.74 MB

- 文档页数:58

中国56个民族介绍儿童版中国是一个多民族的国家,由56个不同的民族组成。

每个民族都有着独特的语言、服饰、风俗和传统。

今天,我们就来认识一下中国的56个民族。

1. 汉族:汉族是中国最大的民族,约占全国人口的92%。

他们的汉语是中国的官方语言。

2. 蒙古族:蒙古族主要分布在中国的内蒙古自治区,有着悠久的游牧民族历史。

他们以驯养和骑乘马匹为生。

3. 满族:满族是中国的第三大民族,主要分布在东北地区。

他们有着丰富的传统文化和历史。

4. 藏族:藏族主要分布在中国的西藏自治区,是中国最高的民族。

他们以信仰佛教和独特的藏传佛教文化而闻名。

5. 壮族:壮族是中国的第七大民族,主要分布在广西壮族自治区。

他们以种植水稻、玉米和茶叶为生。

6. 维吾尔族:维吾尔族主要分布在新疆维吾尔自治区,是中国最大的少数民族之一。

他们以种植棉花和养殖家畜为生。

7. 苗族:苗族是中国南方的一个民族,主要分布在贵州、云南和广西等地。

他们以种植水稻、玉米和红米为生。

8. 彝族:彝族主要分布在云南省,是中国的第八大民族。

他们以农耕和织布为生。

9. 哈萨克族:哈萨克族主要分布在新疆维吾尔自治区,以牧民和狩猎为生。

10. 朝鲜族:朝鲜族主要分布在中国的东北地区,他们保留了朝鲜族的语言和传统文化。

11. 满族:满族主要分布在辽宁省,他们是中国的第四大民族。

12. 赫哲族:赫哲族主要分布在黑龙江省,以捕鱼和狩猎为生。

13. 哈尼族:哈尼族主要分布在云南省,他们以农耕和种植茶叶为生。

14. 土家族:土家族主要分布在湖南、湖北等地,他们以农耕和捕鱼为生。

15. 布依族:布依族主要分布在贵州省,以农耕为生。

16. 侗族:侗族主要分布在湖南、湖北、贵州等地,以农耕为生。

17. 瑶族:瑶族主要分布在广西、云南等地,以农耕为生。

18. 白族:白族主要分布在云南省,以种植稻米和养殖家禽为生。

19. 土族:土族主要分布在青海省,以农耕和畜牧为生。

20. 苗族:苗族主要分布在云南、贵州、广西等地,以种植水稻和玉米为生。

中国五十六个民族人口分布背景介绍编辑在中华人民共和国成立前,中国历代政府(无论是汉族还是少数民族建立的中央政权)虽都有一套关于民族事务的政策和制度,但民族间却无平等可言。

中华人民共和国成立后,党和政府制定了一套适合中国国情的、正确的解决中国民族问题的方针和政策,即民族平等政策、民族团结政策、民族区域自治政策和各民族共同发展繁荣的政策。

新中国成立后,根据大多数少数民族地区人民的意愿,中国政府采取不同方法先后在少数民族地区逐步实行民主改革,并在50年代末完成。

这场改革废除了领主、贵族、头人等特权者的一切特权,消灭了人剥削人、人压迫人的旧制度,使千百万少数民族群众翻身解放,获得人身自由,成为国家和自己命运的主人。

建国六十多年来,我国各民族结成了平等、团结、互助的社会主义民族关系,曾经长期被压迫、遭歧视的少数民族真正变成了国家的主人。

在中国共产党的领导下,一些新中国成立前社会形态尚处于原始社会末期、奴隶制度或封建农奴制度下的少数民族,在短短的几十年里跨越了数百年乃至数千年的历史鸿沟,跨入了现代社会。

分布特点编辑中国各民族分布的特点是:大杂居、小聚居、相互交错居住。

汉族地区有少数民族聚居,少数民族地区有汉族居住。

这种分布格局是长期历史发展过程中各民族间相互交往、流动而形成的。

中国少数民族人口虽少,但分布很广。

全国各省、自治区、直辖市都有少数民族居住,绝大部分县级单位都有两个以上的民族居住。

中国的少数民族主要分布在内蒙古、新疆、宁夏、广西、西藏、云南、贵州、青海、四川、甘肃、辽宁、吉林、湖南、湖北、海南、台湾等省、自治区。

中国民族成分最多的是云南省,有25个民族。

人口数目编辑据2010年第六次人口普查统计,大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中,汉族人口为1225932641人,占91.51%;各少数民族人口为113792211人,占8.49%。

同2000年第五次全国人口普查相比,汉族人口增加66537177人,增长5.74%;各少数民族人口增加7362627人,增长6.92%。

中华大家庭——五十六个民族1 、阿昌族:分布在云南,人口2.7万余人,主要从事农业,手工业也很发达,尤其以善于打制长刀而闻名于世。

有自己的语言。

——采茶2 、白族:分布在云南、贵族、四川等地,人口159万余人,关于经营农业,有自己的语言。

——盐渍杜鹃花,三道茶,大理三塔3 、保安族:分布在云南、青海等地,人口1.2万余人,主要从事农业、手工业,以打刀为主“保安刀”十分著名,有自己的语言。

——羊皮袄、保安刀4 、布朗族:分布在云南,人口8.2万余,主要从事农业,有自己的语言。

——弹唱5 、布依族:分布在贵族、云南等地,人口254万余人,主要从事农业,享有“水稻民族”之称。

有自己的语言和文字。

——石板屋、绣花、雕刻面具6 、朝鲜族:主要分布在黑龙江、吉林、辽宁,人口192万余人,主要从事农业,以善种水稻闻名,有自己的语言。

——跳板、长鼓舞7 、达斡族:分布在内蒙古、黑龙江、新疆等地,人口12万余人,主要从事农业,兼营畜牧业,有自己的语言。

——剪纸,打曲棍球8 、傣族:分布在云南,人口102万余人,主要从事农业,寺塔、竹楼和竹桥显示出了别具一格的建筑艺术,有自己的语言文字。

——孔雀舞、夹箩饭,泼水节9 、德昂族:分布在云南,人口1.5万余人,主要从事农业,以善于种茶闻名,有自己的语言。

——象脚鼓舞10、侗族:主要分布在贵州、湖南、文本等地,人口251万余人,主要从事农业,兼营林业,鼓楼、风雨桥、风雨亭是侗乡的主要标志,有自己的语言和文字。

——浸泡芦笙,拦路迎宾11、东乡族:主要分布甘肃、宁夏、新疆等地,人口37万余人,主要从事农业,善种瓜果。

有自己的语言。

12、独龙族:分布在云南,人口0.5万余人,他们保持着“路不拾遗,夜不闭户“的良好社会首先风尚。

绝少发生盗窃现象。

有自己的语言。

——织独龙毯,烤烙饼13、鄂伦春族:分布在内蒙古、黑龙江等地,人口中0.6万余人,主要从事狩猎和农业。

有自己的语言。

——制作毛皮服饰,篝火节14、俄罗斯族:分布在内蒙古、黑龙江等地,人口中1.3万余人,从事各种修理业、运输业和手工业,有自己的语言和文字。

五十六个民族是一家人伟大祖国的56个兄弟民族,在漫长的历史发展中和睦相处,团结互助,用自己辛勤的劳动,共同开拓了祖国的大好山河,创造了灿烂的中华文化,推动了人类社会的进步。

我国少数民族生活的地区,不仅有美丽如画的自然风光,而且土地肥沃,气候宜人,物产丰富,还拥有珍贵的动植物资源、水力资源以及矿产资源等。

我国南方气候温和,少数民族的服饰多种多样。

男子一般穿对襟上衣和裤子。

妇女穿的飘逸轻盈,各有特色。

如傣族的绸料筒裙,景颇族的毛织花裙,苗族、布依族和部分壮族妇女的百褶大筒裙,彝族的多层百褶裙,黎族姐妹的绣花衣裙等。

由于我国各少数民族居住地区的地理、气候条件不同,经济、生活方式也不同,他们的住房结构各具特点。

在湿润多雨的南方少数民族地区,人们一般居住在干栏式楼房里。

这种楼房分上下两层,所用材料以竹木为主。

楼房上层用于圈养家禽、牲畜,放置农具或杂物。

有些少数民族人民甚至完全用竹子做材料,建成别致的小竹楼。

一栋栋造型独特的小竹楼,掩映在青青翠竹和香蕉,柚子树织成绿色帷幕中,与大自然融为一体,美丽极了!不同少数民族,对大米的吃法也各有不同。

南方的傣族、佤族、黎族等少数民族,喜欢把米装入竹筒放在火上烧烤,使米饭带着竹子的清香味。

壮族、布依族群众喜欢吃五色糯米饭和糯米糍粑。

朝鲜族群众习惯用糯米打成糯米糕食用。

新疆的维吾尔、乌孜别克等民族,常把大米和羊肉、胡萝卜、洋葱,有的还加入葡萄干、木瓜等,炒焖成喷香可口的什锦饭,由于焖好的饭用洗净的手抓食,所以又叫“抓饭”。

在春暖花开或秋收季节,壮族群众喜欢开展抛绣球的活动。

抛绣球是壮族男女相互表达感情的一种方式。

青年们在草坪或空地上竖起一根高十米的木杆,顶端钉一块木板,木板中心有些圆孔。

男女各为一队,以抛出的绣球穿过木板上的圆孔为胜。

也有在场中间搭歌棚,绣球抛不过棚或抛出界,或接不住对方抛过来的绣球,就要被罚唱歌,非常有趣。

少数民族也有许多风格各异的传统节日,如:火把节、泼水节、那达慕大会、开斋节、洛萨节等。

56个民族常识大全整理1. 汉族:是中国人口最多的民族,主要分布在中国的中原地区,使用汉字和汉语。

2. 壮族:是中国第二大民族,主要分布在广西壮族自治区,使用汉字和壮语。

3. 满族:是中国少数民族之一,主要分布在东北地区,使用汉字和满语。

4. 苗族:是中国少数民族之一,主要分布在贵州、云南、湖南等地,使用苗字和苗语。

5. 侗族:是中国少数民族之一,主要分布在贵州、湖南、广西等地,使用侗字和侗语。

6. 汉族是中国56个民族中人口最多的民族,主要分布在中国的各个省份,是中国的主要民族之一。

7. 苗族是中国少数民族之一,主要分布在贵州、云南、湖南等地,使用苗字和苗语。

8. 各民族都有自己的传统民俗、节日和习俗,例如汉族的春节、苗族的苗年、藏族的藏历新年等。

9. 藏族是中国少数民族之一,主要分布在西藏自治区,使用藏字和藏语。

10. 维吾尔族:是中国少数民族之一,主要分布在新疆维吾尔自治区,使用维吾尔字母和维吾尔语。

11. 蒙古族:是中国少数民族之一,主要分布在内蒙古自治区,使用蒙古字母和蒙古语。

12. 哈萨克族:是中国少数民族之一,主要分布在新疆、甘肃、宁夏等地,使用哈萨克字母和哈萨克语。

13. 布依族:是中国少数民族之一,主要分布在贵州、云南等地,使用汉字和布依语。

14. 朝鲜族:是中国少数民族之一,主要分布在辽宁、吉林、黑龙江等地,使用朝鲜字母和朝鲜语。

15. 纳西族:是中国少数民族之一,主要分布在云南等地,使用纳西字母和纳西语。

16. 土家族:是中国少数民族之一,主要分布在湖南、湖北等地,使用汉字和土家语。

17. 水族:是中国少数民族之一,主要分布在云南等地,使用水字和水语。

18. 柯尔克孜族:是中国少数民族之一,主要分布在新疆、甘肃等地,使用柯尔克孜字母和柯尔克孜语。

19. 土族:是中国少数民族之一,主要分布在青海等地,使用汉字和土语。

20. 辽宁民族:主要包括汉族、满族、朝鲜族等多个民族,分布在辽宁省。

1、汉族2、蒙古族首饰、长袍、腰带和靴子是蒙古族服饰的4个主要部分,妇女头上的装饰多月玛瑙、珍珠、金银制成.蒙古族男子穿长袍和围腰,妇女衣袖上绣有花边图案,上衣高领,似与族相似。

妇女喜欢穿三件长短不一的衣服,第一件为贴身衣,袖长至腕,第二件外衣,袖长至肘,第三件无领对襟坎肩,钉有直排闪光钮扣,格外醒目.3、回族回族服饰与汉族基本相同,所不同者主要体现在头饰上,回族男子多戴白色或黑色、棕色的无沿小圆帽。

妇女多戴盖头,特别是在西北地区:少女及新婚妇戴绿色的,中年妇女戴黑、青色的、老年妇女戴白色的.回族男子在节日或遇有红白喜事时,喜戴白色小帽,妇女则戴披搭式巾帕,巾帕前端遮至下巴,后面披垂于肩头。

4、藏族藏族服饰无论男女至今保留完整。

不同的地域,有着不同的服饰。

特点是长袖、宽腰、大襟。

妇女冬穿长袖长袍,夏着无袖长袍,内穿各种颜色与花纹的衬衣,腰前系一块彩色花纹的围裙。

藏族同胞特别喜爱“哈达”,把它看作是最珍贵的礼物。

“哈达”是雪白的织品,一般宽约二、三十厘米、长约一至两米,用纱或丝绸织成,每有喜庆之事,或远客来临,或拜会尊长、或远行送别,都要献哈达以示敬意。

5、维吾尔族花帽,是维吾尔族服饰的组成部分,也是维吾尔族美的标志之一。

早在唐代,西域男性多戴卷檐尖顶毡帽,款似当今的“四片瓦”。

冬用皮,夏用绫,前插禽羽.女帽皆用金银线绣花点缀与装饰,喀什干的四楞花帽脱颖而出几乎成了维吾尔族花帽的主流而延续至今。

经过各地维吾尔族人民的不断创新,花帽做工愈益精细,品种更为繁多。

但主要有“奇依曼”和“巴旦姆”两种,统称“尕巴”(四楞小花帽)。

6、苗族苗族姑娘喜戴银饰。

制做精美的银花冠,花冠前方插有6根高低不齐的银翘翅,上面大都打制着二龙戏珠图案.有的地区,银冠上除插银片外,还插高约1公尺的银牛角,角尖系彩飘。

银冠下沿,圈挂银花带,下垂一排小银花坠,脖子上戴的银项圈有好几层,多以银片打制花和小银环连套而成.前胸戴银锁和银压领,胸前、背后戴的是银披风,下垂许多小银铃.耳环、手镯都是银制品.只有两只衣袖才呈现出以火红色为主基调的刺绣,但袖口还镶嵌着一圈较宽的银饰。

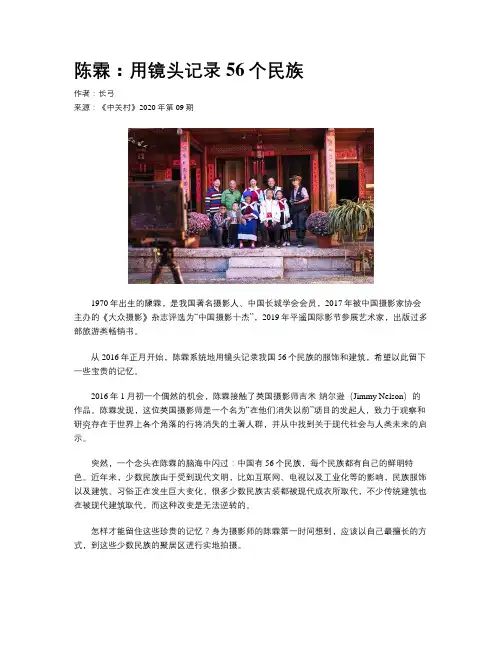

陈霖:用镜头记录56个民族作者:长弓来源:《中关村》2020年第09期1970年出生的陳霖,是我国著名摄影人、中国长城学会会员,2017年被中国摄影家协会主办的《大众摄影》杂志评选为“中国摄影十杰”,2019年平遥国际影节参展艺术家,出版过多部旅游类畅销书。

从2016年正月开始,陈霖系统地用镜头记录我国56个民族的服饰和建筑,希望以此留下一些宝贵的记忆。

2016年1月初一个偶然的机会,陈霖接触了英国摄影师吉米·纳尔逊(Jimmy Nelson)的作品。

陈霖发现,这位英国摄影师是一个名为“在他们消失以前”项目的发起人,致力于观察和研究存在于世界上各个角落的行将消失的土著人群,并从中找到关于现代社会与人类未来的启示。

突然,一个念头在陈霖的脑海中闪过:中国有56个民族,每个民族都有自己的鲜明特色。

近年来,少数民族由于受到现代文明,比如互联网、电视以及工业化等的影响,民族服饰以及建筑、习俗正在发生巨大变化,很多少数民族古装都被现代成衣所取代,不少传统建筑也在被现代建筑取代,而这种改变是无法逆转的。

怎样才能留住这些珍贵的记忆?身为摄影师的陈霖第一时间想到,应该以自己最擅长的方式,到这些少数民族的聚居区进行实地拍摄。

有了这个想法后,陈霖又与之前认识的一些少数民族朋友进行了交流。

一个藏族小伙子在电话里告诉陈霖:“我们村里最时髦的年轻人现在都穿西服,很少有人愿意再穿自己的民族服装了。

”陈霖一下子有了紧迫感,他甚至担心,不远的未来,少数民族穿着民族服装生活在民族建筑里,会逐渐成为历史记忆。

陈霖觉得,自己责任“为后人记录点什么”。

想拍容易,但拍什么、怎么拍,陈霖还是颇费了一番脑筋。

经过再三考虑,陈霖决定将拍摄对象聚集到一些四世同堂(至少也要三代同堂)的少数民族家庭,拍他们的“全家福”。

他的理由是:中国人最重视的是大团圆,拥有一个完整的家庭是每一个中国人的最大理想。

2016年正月,陈霖独自一人驾驶已经伴随他10多年的那辆“老别克”,从北京出发一路向南,第一站选择的是贵州黔东南苗族侗族自治州。

一年级56个民族介绍详细介绍一、汉族。

1. 人口。

- 汉族是中国人口最多的民族,在全国分布广泛。

2. 文化。

- 语言:通用汉语,汉语有多种方言,如北方方言、吴方言、闽方言、粤方言等。

- 文字:使用汉字,汉字是世界上最古老的文字之一,有着独特的象形、会意等造字法。

- 传统节日:春节是最重要的节日,人们贴春联、放鞭炮、吃团圆饭、拜年等;还有清明节(祭祖扫墓)、端午节(吃粽子、赛龙舟)、中秋节(赏月、吃月饼)等。

- 服饰:传统服饰有汉服,不同朝代的汉服款式有所不同,总体特点是宽袍大袖,有交领右衽等样式。

- 建筑:传统建筑以木结构建筑为主,如北京故宫,有对称的布局,红墙黄瓦,体现了皇家的威严;还有四合院,是传统的民居形式,中间为庭院,四周是房屋,反映了家族的居住观念。

二、蒙古族。

1. 人口与分布。

- 主要分布在内蒙古自治区,在新疆、青海、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁等省(区)也有分布。

人口约600多万。

2. 文化。

- 语言:蒙古语属阿尔泰语系蒙古语族。

- 文字:传统文字是回鹘式蒙古文,现在也推广使用拉丁化新文字。

- 传统节日:那达慕大会是最具特色的节日,有赛马、摔跤、射箭等传统项目,人们还会在节日期间进行物资交流、歌舞表演等。

- 服饰:男女都穿长袍,蒙古袍一般用羊毛、丝绸等制成,颜色鲜艳,腰间束腰带,脚穿皮靴。

男子的蒙古袍多为蓝色、棕色等,女子的蒙古袍装饰更多,有刺绣等工艺。

- 饮食:以奶制品和肉类为主。

奶制品有奶茶、奶皮、奶酪等;肉类主要是羊肉,如烤全羊、手把肉等。

- 居住:传统居住形式是蒙古包,它易于拆卸和搭建,适合游牧生活。

蒙古包一般呈圆形,由架木、苫毡、绳带三大部分组成。

三、回族。

1. 人口与分布。

- 回族是中国分布最广的少数民族,主要聚居在宁夏回族自治区,在甘肃、新疆、青海、河北以及河南、云南、山东等省也有大小不等的聚居区。

人口约1000多万。

2. 文化。

- 语言:通用汉语,但在宗教仪式和日常生活中有一些阿拉伯语、波斯语的词汇。

中国56个民族服饰及简介大全某著名电影中有这样一句台词:服装就像是一个大舞台,人生的五光十色仅可以在上面精彩上演。

更何况是我们56个民族,经过历史文化的沉淀, 每个民族都各有特色, 民族服饰更成为它们最大的魅力所在。

1、汉族汉族有自己悠久华美的服饰,即汉服。

各个朝代,对服饰的颜色,各有崇尚,到了明代,取法周、汉、唐、宋,定为赤色为宜。

民国妇女后上穿“斧口衫”,有对襟、大襟、琵琶襟之别,下着裙子,有凤尾裙、百褶裙等。

2、壮族壮族妇女穿藏青色或深蓝色矮领、右衽上衣,衣领、袖口、襟边都绣有彩色的花边,下着黑色宽肥的裤子。

扎布贴、刺绣的围腰,戴绣有花纹图案的黑色头巾。

壮族服饰一般都用自织的土布制成。

3、满族满族妇女一年四季都穿袍服,其中最具特色的旗袍。

领、襟、袖的边缘镶上宽边作为装饰。

满族把深绛色看作福色,还崇尚白色。

早期的面料大多都是用烙铁烫绘的方式绘制在兽皮和毛毡面料上。

4、回族回族妇女习惯戴披肩盖头,只把脸露在外面,根据年龄的不同,选用的颜色有所不同,姑娘用绿色的,中年用青色的,老年用白色的。

5、苗族苗族分布较广,支系众多,服饰有明显的地域差异。

妇女较典型的装束是短上衣、百褶裙。

苗族衣料以麻织土布为主,普遍使用独具特色的蜡染、刺绣工艺。

头、颈、胸及手等部位配有银饰,苗族的银饰在各民族首饰中首屈一指。

6、维吾尔族维吾尔族女子普遍穿连衣裙,外罩坎肩或上衣。

妇女和姑娘都喜欢用天然的乌斯蔓草汁画眉,染指甲,戴耳环、手镯、戒指、项链等。

妇女外出时,要带头巾或蒙面纱。

衣料一般选用著名的“艾得里斯绸”。

7、土家族土家族女装上衣矮领右衽,领上镶嵌三条花边(俗称“三股筋”),襟边及袖口贴三条小花边栏杆;下穿“八幅罗裙”,裙褶多而直。

传统衣料多为自织自纺的青蓝色土布或麻布,史书上称为“溪布”、“峒布”。

8、彝族彝族妇女着百褶裙、戴头帕,生育后,可戴帽或缠帕,喜佩耳饰、手饰,戴银领牌。

传统衣料以自织自染的毛麻织品为主,传统色彩为黑、红、黄三色。

中国五十六个民族人口及分布图中国位于亚洲东部,太平洋西岸。

陆地面积960万平方千米,东部和南部大陆海岸线1.8万多千米,内海和边海的水域面积约470多万平方千米。

海域分布有大小岛屿7600个,其中台湾岛最大,面积35798平方千米。

我国同14国接壤,与8国海上相邻。

省级行政区划为5个直辖市,23个省,5个自治区,2个特别行政区,首都北京。

我国的少数民族我国现有少数民族共55个,人口约1.08亿,人口最多的是壮族,有1500万,人口在100万以上的有壮族、满族、回族、苗族、维吾儿族、彝族、土家族、蒙古族、藏族、布依族、侗族、瑶族、朝鲜族、白族、哈尼族、哈萨克族、黎族、傣族等18个民族,人口最少的是珞巴族,只有2000人。

此外,我国还有75万多人的民族成份尚未最后确定。

人口最少的少数民族:在云南25个少数民族中,独龙族人口最少,1990年人口统计有5100人。

90%以上的独龙族人居住在怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县的独龙河两岸,约有10%左右的独龙人散居在贡山县北部的怒江西岸。

中华民族的传统文化中国传统文化中自强不息、厚德载物、忧国忧民、以德化人、和谐持中等思想,对当前的素质教育有借鉴意义。

1.自强不息的奋斗精神为了与天地斗争,中国人民从来就不肯轻易认输,总是不屈不饶地抗争。

《易传》总结为"天行健,君子以自强不息"。

正是这种自强不息的奋斗精神支撑着中华民族的发展,激励着中华儿女在困境中崛起,在逆境中奋进,永不屈从于外来的压迫。

自强不息还体现为一种自立和自尊的人格特征,形成中国人讲名分、重气节的民族精神。

正如孔子曰:"三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

" 孟子道:"富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此三谓大丈夫"。

这使得人们追求一种独立完善的人格,这种美德流传下来,成为人们为国家、为民族奋争的精神力量,并推动着社会的发展。

2.忧国忧民的忧患意识是中华民族传统文化的重要组成部分。

原创不容易,【关注】店铺,不迷路!中华民族的一员小扎西(油画)熊立斌养羔图(国画)黄舟灵感(雕塑)曹春生、周修庆、李惠东新年试画(国画)齐白石、蒲松闯(满族)、启功(满族)新年伊始,中国美术馆处处洋溢着节日的气氛。

走进展厅,悬挂着代表56个民族的彩旗,群体雕塑《鼓舞》摆放在展厅中央。

圆圈是雕塑的基本组成部分,它呼应了各族人民手中不同形状的鼓,创造了一个鼓舞人心和温暖的场景,象征着中华民族的伟大团结。

中国国家美术馆一楼的九个展厅,近300件作品,构成了由中国国家美术馆独立策划和推出的“中华民族大团结全国美展”,生动地反映了各民族悠久的历史、多彩的生活、丰富的风情和独特的风俗。

“百里不同风,千里不同俗”,在漫长的历史中,在祖国辽阔的土地上,各族人民在不同的生态环境中辛勤劳动,繁荣昌盛,形成了多彩的民俗和多彩的生活方式,成为中华文明的重要组成部分。

在美术领域,民族题材是20世纪中国艺术创作的重要话题,也是当代艺术创作不可或缺的素材和源泉,体现了不同时代画家的民族情怀和关注点。

走过展厅,版画《阿诗玛》装饰性极强,彝族姑娘端庄秀丽如诗;乔创作的漆画《泼水节》构图独特,表现了傣族节日庆典的浓郁风情;龙的油画《早迎晨风》洋溢着蒙古族牧民生活的淳朴和精神的丰富;庞薰琹的水彩画《盛装》用独特的色彩表达了苗族姑娘生动的魅力。

这些题材广泛、内容丰富、形式多样的作品,要么专注于各民族人民独特的化妆和服饰,从他们的形象中汲取创作灵感,要么感受他们的民族感情和精神,其中许多已经成为现代艺术史上的标志性作品。

为了系统梳理20世纪民族题材的创作,反映当代民族创作的特点,本次展览选取了中国美术馆收藏的一批经典作品,这些作品也聚集在一起【素材积累】宋庆龄自1913年开始追随孙中山,致力于中国革命事业,谋求中华民族独立解放。

在近70年的漫长岁月里,经过护法运动(1917年)、国民大革命(1924—1927年)、国共对立十年(1927—1937年)、抗战争(1937—1945年)、解放战争(1945—1949年),她始终忠贞不渝地坚持孙中山的革命主张,坚定地和中国人民站在一起,为祖国的繁荣富强和人民生活的美满幸福而殚精竭虑,英勇奋斗,在中国现代历史上,谱写了光辉的篇章。