人教版高中政治必修4课时练习第二单元第四课认识运动把握规律

- 格式:doc

- 大小:104.51 KB

- 文档页数:5

第二框认识运动把握规律随堂巩固训练一、选择题1.“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉”是《易传》中的观点。

该观点主要体现了( )①世界的本原是物质②运动是无条件的、永恒的、相对的③运动是物质固有的根本属性和存在方式④事物处于运动变化之中,运动是永恒的A.①②B.②④C.①③D.③④,运动是物质固有的根本属性和存在方式,③④符合题意;①在材料中体现不出;运动是绝对的,②说法错误。

2.英国哲学家毕尔生说:“万物都在运动,但只是在概念中运动。

”这一观点( )A.承认物质是运动的物质B.承认运动而否认静止C.否认运动是物质的运动D.承认静止而否认运动,但认为运动的主体是概念,即否认运动是物质的运动,C项符合题意;A、B、D三项与题意不符。

3.党的十九大报告指出,当前我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

但我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。

这说明( )①物质世界是绝对运动和相对静止的统一②运动是绝对的、有条件的,静止是相对的、无条件的③运动是物质的唯一特性④动中有静,静中有动A.①②B.③④C.①④D.②③,说明物质世界是绝对运动和相对静止的统一,动中有静,静中有动,①④符合题意;运动是绝对的、无条件的,静止是相对的、有条件的,②说法错误;运动是物质固有的根本属性和存在方式,客观实在性是物质的唯一特性,③说法错误。

正确选项为C项。

4.科研人员通过降低高粱体内的某种关键激素,能让高粱更多开花、结籽,大大提高了高粱的产量。

这体现了( )A.人可以认识和利用规律B.规律是人在实践中创造的C.人能够根据需要改造规律D.规律是人对事物的正确反映,能让高粱更多开花、结籽,大大提高了高粱的产量,这表明人可以认识和利用规律,A项正确;规律是事物运动过程中固有的本质的、必然的、稳定的联系,不是人创造的,B项错误;规律是客观的,是不以人的意志为转移的,人不能改造规律,C项错误;规律是客观存在的,并不是人们对事物的反映,正确认识是人们对客观事物及其规律的正确反映,D项错误。

认识运动把握规律一、单项选择题1.“水停百日生虫,人闲百日生病”告诉我们()A.物质的唯一特性是客观实在性B.运动是物质固有的根本属性C.物质是运动的承担者D.物质运动是有规律的2.英国哲学家毕尔生说:“万物都在运动,但只是在概念中运动。

”我国唐代著名僧人慧能也有相同的观点。

《坛经》记载:时有风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不已。

慧能进曰:“不是风动,不是幡动,仁者心动!”毕尔生和慧能的观点属于()A.离开物质谈运动的唯心主义观点B.离开运动谈物质的形而上学观点C.把物质和运动结合起来的观点D.神创论观点3.有一幅对联,上联是:橘子洲,洲旁舟,舟行洲不行。

下联是:天心阁,阁中鸽,鸽飞阁不飞。

这形象地说明了静止()①就是绝对的不运动②与运动相互依存③是运动的普遍状态④相对于一定的参照系,事物的空间位置相对不变A.①②B.①③C.②④D.③④4.我国地质地貌复杂,气候类型多样,自然灾害频发。

因此,科学防灾减灾对经济社会发展极为重要。

下列说法正确的有()①地理环境是社会物质生活条件的基本要素②地质气候变化虽然复杂但一定有内在规律③发挥意识的能动作用就可以防灾减灾④顺从自然是防灾减灾的根本出路A.①②B.③④C.②③D.①④5.传统的电影放映是播放电影拷贝胶片上的画面,银幕上人物几秒钟的静止实际是由放映机播放的数十张胶片上相同的画面形成的。

该现象包含的哲理是()A.静止是运动的特殊状态B.机械运动是最基本的运动形式C.物质是运动的承担者D.静止是物质具体形态的存在方式6.荀子曰:“天有常道矣,地有常数矣,君子有常体矣。

”下列诗句中与此寓意相近的是() A.会当凌绝顶,一览众山小B.蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽C.两句三年得,一吟双泪流D.草木本无意,荣枯自有时7.(2016·上海高考)曾几何时,崇山峻岭原始森林变成了延绵不绝的“光头山”。

四川人民经过十几年苦心经营,再现了满目苍翠的浩瀚林海,建成长江上游生态屏障。

教版必修4一、选择题1.“五里滩头风欲平,张帆举棹觉船轻。

柔橹不施停却棹,是船行。

满眼风波多闪灼,看山却似走来迎。

仔细看山山不动,是船行”。

这首《浣溪沙》是在敦煌莫高窟发现的唐、五代时期多首未署名的作品之一。

诗中形象地说明了( )A.运动和静止是相互联系的B.物质与意识分不开C.运动是有规律的D.现象与本质相统一[答案] A[解析] 这首诗体现了运动和静止的关系,运动是绝对的、无条件的,静止是相对的、有条件的,世界是绝对运动和相对静止的统一。

故选A。

2.传统的电影放映是播放电影拷贝胶片上的画面,银幕上人物几秒钟的静止实际是由放映机播放的数十张胶片上相同的画面形成的。

该现象包含的哲理是( )A.静止是运动的特殊状态B.世界上不存在脱离运动的物质C.物质是运动的承担者D.静止是物质具体形态的存在方式[答案] A[解析] 银幕上人物几秒钟的静止实际是由放映机播放的数十张胶片上相同的画面形成的。

该现象说明静止是运动的特殊状态,A正确;B、C材料未体现;D说法错误,运动是物质具体形态的存在方式。

3.赫拉克利特认为“这个万物自同的宇宙……过去是、现在是、将来也是一团永恒的活生生的火,按照一定的分寸燃烧,按照一定的分寸熄灭。

”列宁指出:“这是对辩证唯物主义原则的最绝妙的说明”。

列宁这样的评价是因为这一观点( )A.是一种朴素的唯物主义观点B.承认了世界的本质是物质的C.指出了自然界是永恒发展的D.认识到物质世界处于运动之中[答案] D[解析] 列宁的观点认识到物质世界处于运动之中,D正确;其余与材料主旨内容不符。

4.近两年浓浓雾霾覆盖中国中东部地区,中央气象台将大雾蓝色预警升级到黄色。

环保部门的数据则显示,从华北到中部乃至黄淮、江南地区,都出现了不同程度的空气污染,这次强雾霾事件是自然因素和人为因素共同作用的结果。

要解决十面“霾”伏的困境,我们( )①应尊重规律的客观性,按规律办事②应发挥主观能动性,创造新的规律③要尊重自然、保护自然,与自然和谐共处④要利用规律,治理污染造福人类A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④[答案] C[解析] 本题考查了规律的客观性的知识。

4.2认识运动把握规律测试A组基础对点练考点一运动、物质、静止1. “若问古今兴废事,请君只看洛阳城”,司马光的这句诗不仅道尽千古兴亡,也形象地说明了( )A.运动是物质的唯一特性B.生产方式是社会运动的主体C.城市是社会运动的主体D.物质是运动的承担者【解析】通过洛阳城观察古今兴废,世事变迁,说明物质是运动的,物质是运动的承担者,故答案选D。

运动是物质固有的根本属性和存在方式,物质的唯一特性是客观实在性,A项错误。

B项与题意不符。

生产方式是社会运动的主体,C项错误。

【答案】D2. 改革是动力,停不得;发展是目的,慢不得;稳定是前提,“冒”不得。

今天,改革发展稳定彼此交融的态势日益明显,相互作用的趋向更加突出,必须在三者之间找到平衡点,确保全面改革顺利进发。

材料体现的哲理是( )①改革是社会发展的基础,决定着社会的性质和面貌②相对静止的事物是不存在的③事物的发展是绝对运动和相对静止的统一④发挥主观能动性应以尊重客观规律为前提A.①③B.②③C.②④D.③④【解析】“改革是动力,停不得;发展是目的,慢不得”,体现了运动是绝对的、无条件的;“稳定是前提,‘冒’不得”,体现了相对静止的存在。

这说明事物的发展是绝对运动和相对静止的统一,③正确,②错误。

“必须在三者之间找到平衡点,确保全面改革顺利进发”,说明发挥主观能动性应以尊重客观规律为前提,④正确。

物质资料生产是人类社会发展的基础,①错误。

【答案】D3. 下列对漫画《科盲》分析错误的是( )①否认世界是物质的②离开静止谈运动③否认运动的永恒性④否认规律的客观性A.①②B.②③C.③④D.①④【解析】世界末日意味着世界运动变化的结束,显然,这一观点否认了运动的永恒性,也否认了世界是有规律运动变化着的。

③④是对漫画的正确认识,不合题意;①②是错误认识,干肢相符。

【答案】A4. 下列与“动时存静势,静时寓动机,机中有势,势中成机”所蕴含的哲理相一致的是①动就是静,静就是动②动中有静,静中有动③无动亦无静,无静亦无动④动与静相对,都需要条件A.②④B.②③C.③④D.①②【解析】“动时存静势,静时寓动机,机中有势,势中成机”所蕴含的哲理是运动和静止的辩证统一,①抹杀了动与静的区别,观点错误;运动是绝对的、无条件的,④观点错误;②③说法正确且符合题意。

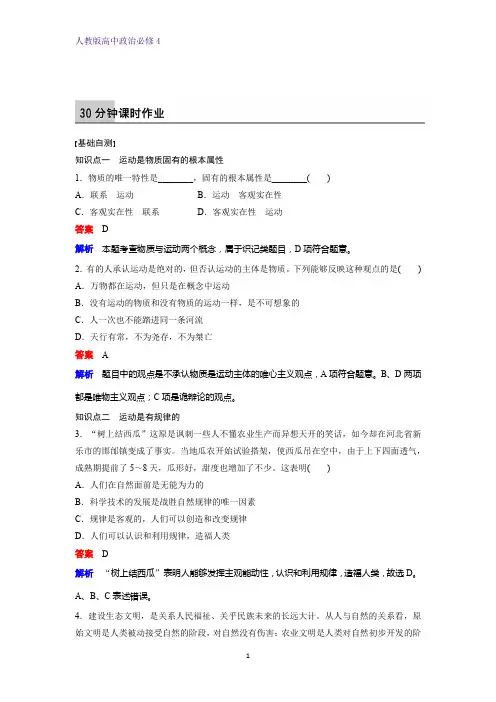

训练2 认识运动把握规律基础自测知识点一运动是物质固有的根本属性1.最近网上流传着这样一句话:“地球已经进入震动模式。

”频繁发生的地震灾害也让部分公众产生恐慌情绪。

有关专家指出:“地球一直处于‘震动状态’。

”“震动”是地球的常态。

从现有研究水平来看,根据已有的历史地震资料,进行中长期的地震预报是完全可能的。

上述材料蕴涵的哲理是()①运动是物质固有的根本属性和存在方式②思维和存在具有同一性③认识不是一成不变的④运动是物质的唯一特性A.①②B.③④C.①③D.②④2.王夫之说:“静者静动,非不动也。

静者含动,动不舍静。

”下列观点与之相符的是() A.运动和静止都是绝对的B.运动和静止都是相对的C.静止是绝对的,运动是相对的D.运动是绝对的,静止是相对的3.下列正确表述运动、静止、条件之间关系的是()A.在一定条件下,任何事物都处于相对静止状态,即特殊的运动状态B.对某一事物来说,运动并不一定是无条件的C.对某一事物来说,静止并不一定是有条件的D.在一定条件下,任何事物都处于运动状态4.新中国成立60多年来,我国取得了举世瞩目的发展成就,从生产力到生产关系、从经济基础到上层建筑都发生了意义深远的重大变化,但我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,社会主要矛盾没有变。

这表明()A.运动是物质固有的根本属性和存在方式B.运动是物质的运动,物质是运动的承担者C.事物的存在和发展是绝对运动与相对静止的统一D.物质和运动是不可分割的5.下列对芝诺的“飞矢不动”说评价正确的是()①承认了事物包含相对静止的一面②承认了事物处于绝对运动之中③否认了飞箭在同一瞬间离开这一点向新的一点运动的趋势④陷入了形而上学的不动论A.①②④B.①②③C.①③④D.②③④知识点二运动是有规律的2015年7月下旬以来,内蒙古大部分地区出现间断性降雨。

局部旱情较严重地区虽然降水相对偏多,旱情有所缓解,但西部地区升温较快,温度偏高,局部地区达40℃以上。

课时作业 认识运动 把握规律1.新中国成立60多年以来取得了举世瞩目的发展成就,从生产力到生产关系、从经济基础到上层建筑都发生了意义深远的重大变化,但我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,社会主要矛盾没有变。

这表明( )A .运动是物质固有的根本属性和存在方式B .运动是物质的运动,物质是运动的承担者C .事物的存在和发展是绝对运动和相对静止的统一D .物质和运动是不可分割的答案:C2.下列属于规律的有( )①种瓜得瓜,种豆得豆 ②万有引力 ③万有引力定律 ④生产关系一定要适应生产力的状况A .①②B .②③C .①③D .②④解析:D 考查对规律概念的理解能力。

①是生物遗传规律的具体表现,③是人们对“规律”的认识,“定律”是主观的东西,故①③不能入选。

②④分别是自然规律和社会规律。

3.漫画说明了( )A .规律是事物运动过程中固有的联系而不是偶然的联系B .规律是事物运动过程中本质的联系而不是现象的联系C .规律是事物运动过程中必然的联系而不是偶然的联系D 解析:B “看到了苹果落地,为什么没有看到引力”其原因主要是万有引力定律是隐藏在事物现象中的本质的联系,而不是现象的联系,也不能理解为深层的联系,故D 项不能选。

4.历史上曾显赫一时的古楼兰人竟神秘消失了。

考古证实,当时规模稍大的墓穴,要用到大约600棵树。

等人们意识到砍伐树木、破坏生态环境的恶果时,再实施“严禁砍伐活树,否则罚马一匹”时,楼兰人已是回天无力了。

材料告诉我们( )A .规律是客观的,违背规律必然受到惩罚B .自然决定社会C .规律是客观的,人在规律面前是无能为力的D .物质和运动是不可分的“我看到了苹果落地, 为什么没有看到引力?”解析:A材料显示古楼兰人神秘消失的原因是对环境的破坏,这说明不能违背自然规律,否则会受到规律的惩罚,A项符合题意。

5.王夫之说:“静者静动,非不动也。

静者含动,动不舍静。

”下列观点与之相符的是()A.运动和静止都是绝对的B.运动是绝对的,静止是相对的,静止是运动的一种特殊状态C.运动和静止都是相对的D.静止是绝对的,运动是相对的解析:B本题考查学生对运动和静止的认识能力。

认识运动把握规律基础小测一、选择题1.为了“不让孩子输在起跑线上”,一些家长挤压孩子的休息时间,不管孩子是否感兴趣,“超前”、“超负荷”地让孩子上各种培训班,使孩子学习压力过大,甚至产生厌学情绪,结果事与愿违。

这表明()A.规律不以人的意志为转移,人在客观规律面前是无能为力的B.课堂学习是学生获得知识的主渠道,课外补习不利于学生成长C.学习是一种自主性的认识活动,外来的干预不利于学生学习的进步D.规律是客观的,一旦违背客观规律,必然要受到规律的惩罚2.信息技术革命的发展,给社会生产带来极大发展,信息技术革命一浪高过一浪。

据统计,电子计算机芯片技术每18个月就要更新一次。

这一事实表明()A.事物的运动是相对的、有条件的B.事物总是运动、变化的C.静止是一种不显著的运动,是运动的特殊状态D.物质是运动的承担者3.马克思认为:“一切存在物,一切生活在地上和水中的东西,只是由于某种运动才得以存在、生活。

”这说明()①运动是物质的运动,运动离不开物质②运动是物质的唯一特性和存在方式③物质是运动的物质,物质离不开运动④不运动的物质是不存在的A.①③B.②④C.①②D.③④4.美国科学家建立了一个仿“月球温室”,通过水栽技术、矿物质营养液,不需使用土壤,用光纤将太阳光输送给植物,成功种出了西红柿、花生、土豆等。

研究人员计划在数年后将其发射到月球上,远程操控这个温室让其自动工作。

这样,当宇航员到达月球时,食物或许就已经准备妥当了。

这项科学研究活动将进一步佐证①人们改造自然为人类造福的同时也改变了植物生长的规律②植物生长尽管复杂,但有规律可循③只要认识植物生长的规律,就能为人类造福④人们只有认识规律及其作用条件才能利用规律A.①②B.③④C.①③D.②④5.“中药将亡于药”,此话并非危言耸听。

很多种植者为多赚快赚,不顾中药材采摘时间和原产地的要求,甚至人用农药。

中医没有合格的中药,等于外科医生没有手术刀。

这表明①中药材的种植必须遵循其生产规律②违背规律的种植必将对中医药事业造成损害③对中药材种植规律的改造和利用能造福人类④对中药材种植规律的认识决定着中医药事业的发展A.①③B.①②C.②④D.③④6.“树上结西瓜”这原是讽刺一些人不懂农业生产而异想天开的笑话,如今却在河北省新乐市的邯邰镇变成了事实。

基础自测知识点一运动是物质固有的根本属性1.物质的唯一特性是________,固有的根本属性是________()A.联系运动B.运动客观实在性C.客观实在性联系D.客观实在性运动答案D解析本题考查物质与运动两个概念,属于识记类题目,D项符合题意。

2.有的人承认运动是绝对的,但否认运动的主体是物质。

下列能够反映这种观点的是() A.万物都在运动,但只是在概念中运动B.没有运动的物质和没有物质的运动一样,是不可想象的C.人一次也不能踏进同一条河流D.天行有常,不为尧存,不为桀亡答案A解析题目中的观点是不承认物质是运动主体的唯心主义观点,A项符合题意。

B、D两项都是唯物主义观点;C项是诡辩论的观点。

知识点二运动是有规律的3.“树上结西瓜”这原是讽刺一些人不懂农业生产而异想天开的笑话,如今却在河北省新乐市的邯邰镇变成了事实。

当地瓜农开始试验搭架,使西瓜吊在空中,由于上下四面透气,成熟期提前了5~8天,瓜形好,甜度也增加了不少。

这表明()A.人们在自然面前是无能为力的B.科学技术的发展是战胜自然规律的唯一因素C.规律是客观的,人们可以创造和改变规律D.人们可以认识和利用规律,造福人类答案D解析“树上结西瓜”表明人能够发挥主观能动性,认识和利用规律,造福人类,故选D。

A、B、C表述错误。

4.建设生态文明,是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。

从人与自然的关系看,原始文明是人类被动接受自然的阶段,对自然没有伤害;农业文明是人类对自然初步开发的阶段,对自然伤害很小,自然基本可以自行修复;工业文明是人类社会征服、改造自然的阶段,对自然造成的破坏,许多方面已难以修复。

这表明()①自然界是按其固有规律形成和发展的②人类改造自然必然造成对自然的破坏③顺应自然才能实现人与自然和谐相处④发挥主观能动性要以尊重规律为基础A.①②B.①③C.②③D.③④答案D解析材料表明人类应该与自然和谐相处,应在尊重自然规律的基础上,发挥主观能动性,不能一味地破坏自然,否则会受到自然的惩罚,故③④均符合题意。

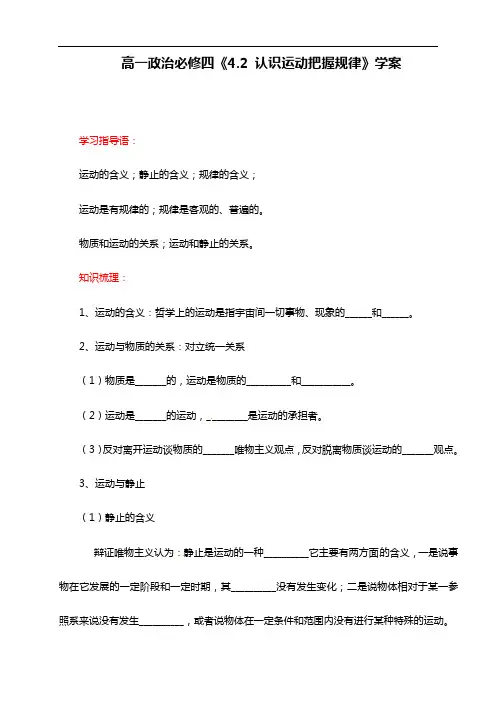

高一政治必修四《4.2 认识运动把握规律》学案学习指导语:运动的含义;静止的含义;规律的含义;运动是有规律的;规律是客观的、普遍的。

物质和运动的关系;运动和静止的关系。

知识梳理:1、运动的含义:哲学上的运动是指宇宙间一切事物、现象的______和______。

2、运动与物质的关系:对立统一关系(1)物质是_______的,运动是物质的__________和___________。

(2)运动是_______的运动,_________是运动的承担者。

(3)反对离开运动谈物质的_______唯物主义观点,反对脱离物质谈运动的_______观点。

3、运动与静止(1)静止的含义辩证唯物主义认为:静止是运动的一种__________它主要有两方面的含义,一是说事物在它发展的一定阶段和一定时期,其__________没有发生变化;二是说物体相对于某一参照系来说没有发生__________,或者说物体在一定条件和范围内没有进行某种特殊的运动。

(2)特点:运动是_______、_______、_______;静止是_________、_________、________。

(3)统一(联系):物质世界是__________和__________的统一。

静止是一种_______的运动,是运动的__________。

动中有静,静中有动,世界上一切事物的存在和发展,都是绝对运动和相对静止的统一。

(4)反对夸大绝对运动的相对主义和诡辩论;反对夸大相对静止的形而上学的不变论4、客观规律与人的主观能动性关系原理:(1)规律的含义:规律是指事物运动过程中_______、________、________、_______的联系。

(2)规律的客观性:规律是_______的,是不以_________为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。

(3)规律的普遍性:规律是普遍的,_______、__________和_________,在其运动变化和发展中都普遍遵循其固有规律。

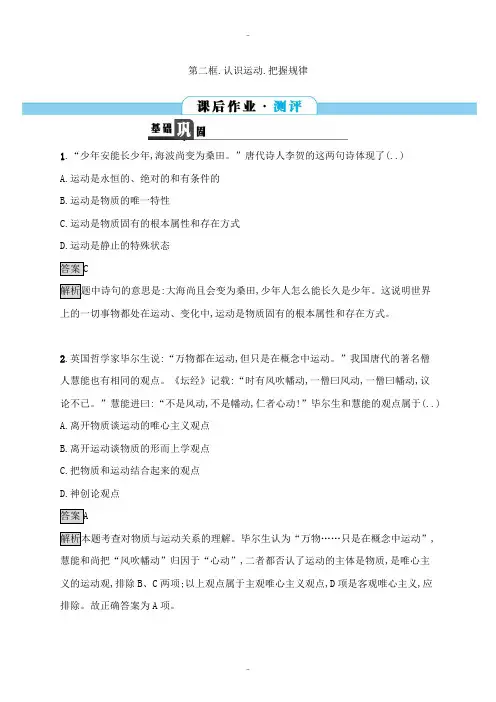

第二框.认识运动.把握规律1.“少年安能长少年,海波尚变为桑田。

”唐代诗人李贺的这两句诗体现了(..)A.运动是永恒的、绝对的和有条件的B.运动是物质的唯一特性C.运动是物质固有的根本属性和存在方式D.运动是静止的特殊状态:大海尚且会变为桑田,少年人怎么能长久是少年。

这说明世界上的一切事物都处在运动、变化中,运动是物质固有的根本属性和存在方式。

2.英国哲学家毕尔生说:“万物都在运动,但只是在概念中运动。

”我国唐代的著名僧人慧能也有相同的观点。

《坛经》记载:“时有风吹幡动,一僧曰风动,一僧曰幡动,议论不已。

”慧能进曰:“不是风动,不是幡动,仁者心动!”毕尔生和慧能的观点属于(..)A.离开物质谈运动的唯心主义观点B.离开运动谈物质的形而上学观点C.把物质和运动结合起来的观点D.神创论观点慧能和尚把“风吹幡动”归因于“心动”,二者都否认了运动的主体是物质,是唯心主义的运动观,排除B、C两项;以上观点属于主观唯心主义观点,D项是客观唯心主义,应排除。

故正确答案为A项。

3.关于运动有几种观点:太阳每天都是新的;方生方死,方死方生;飞鸟之景,未尝动也。

这些观点按照顺序分别是(..)A.辩证法的观点、相对主义的观点、形而上学的观点B.二元论的观点、形而上学的观点、辩证法的观点C.辩证法的观点、相对主义的观点、两点论的观点D.辩证法的观点、形而上学的观点、相对主义的观点,这是辩证法的观点。

“方生方死,方死方生”只承认绝对运动而否定相对静止,属于相对主义。

“飞鸟之景,未尝动也”只看到静止而看不到运动,是形而上学不变论的观点。

4.近年来,我国主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进,国民经济呈现出稳中向好的发展态势。

坚持稳中求进说明(..)A.事物处于绝对运动状态B.事物处于绝对静止状态C.事物的性质是永恒不变的D.事物的存在和发展是绝对运动和相对静止的统一,是运动的特殊状态。

世界上一切事物的存在和发展,都是绝对运动和相对静止的统一。

高中政治专题4.2认识运动把握规律(含解析)新人教版必修4专题4.2 认识运动把握规律1.运动是物质固有的根本属性(1)运动的含义:哲学上所讲的运动,是指宇宙间一切事物、的变化和。

(2)物质和运动的关系①任何具体的只有在中才能保持自己的存在,运动是物质固有的属性和。

世界上不存在脱离的物质。

②运动是的运动,物质是运动的。

脱离的运动是根本不存在的。

(3)运动与静止的关系①辩证唯物主义所讲的静止,是运动的一种。

静止主要包括两方面的含义:一是说事物在它发展的和一定时期,其没有发生变化;二是说物体相对于来说没有发生某种运动,或者说物体在一定条件和没有进行某种的运动。

②运动是的、永恒的和的;静止是有条件的、的和的。

③物质世界是绝对运动和的统一。

只承认静止而否认运动是形而上学的,只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和。

2.运动是有规律的(1)规律的含义:规律是事物运动过程中本质的、、稳定的联系。

(2)规律的客观性与普遍性①客观性:规律是,是不以为转移的,它既不能被,也不能被消灭。

②普遍性:、和人的,在其运动、变化和发展的过程中,都遵循其的规律。

没有的物质运动是不存在的,没有规律的世界是不可思议的。

(3)方法论要求①必须规律,按办事,而不能违背规律。

②在客观规律面前,人并不是的。

人可以在认识和规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式规律,改造,造福人类。

【答案】1.(1)现象过程(2)①物质形态运动存在方式运动②物质承担者物质(3)①特殊状态一定阶段根本性质某一参照系范围内特殊②无条件绝对暂时相对③相对静止不变论诡辩论2.(1)固有的必然的(2)①客观的人的意志创造②自然界人类社会思维固有规律(3)①尊重客观规律②无能为力把握利用客观世界1.在运动与物质的关系中把握运动的概念原理理解强调误区物质是运动的物质,运动是物质的固有属性和存在方式任何事物的具体形态都离不开一定的运动,它们只有在运动中才能保持自己的存在,没有运动就没有事物侧重强调物质离不开运动离开运动谈物质,会导致形而上学运动是物质的运动,物质是运动的承担者任何运动都有自己的承担者或者叫载体。

【成才之路】2018-2019学年高中政治第二单元第4课第2框认识运动把握规律强化练习新人教版必修4一、选择题1.英国诗人雪莱在《无常》中吟唱道,“今天,花儿喜爱欢悦/明天,就会凋谢/我们希望长驻一切/诱惑你,然后飞逸/什么是人间的欢乐/那是戏弄黑夜的电火/像闪光一样短促”。

下列与诗中的哲理相近的是( )A.不是风动,不是幡动,仁者心动B.人一次也不能踏进同一条河流C.万物都在运动,但只是在概念中运动D.静者静动,非不动也。

静即含动,动不舍静[答案] B[解析] 本题考查运动与静止的关系。

雪莱诗歌中认为“花开花谢、然后飞逸、像闪光一样短促”,蕴含的哲理是事物是运动的,但否认相对静止,与B揭示的道理相似;A属于主观唯心主义观点,不是对运动与静止关系的表述;C否认绝对运动;D观点认为静中有动,动中有静,均与诗中蕴含的哲理不同。

2.当前,有些家长“超前”、“超负荷”地让孩子上各种培训班,使孩子学习压力过大,甚至产生厌学情绪,结果事与愿违。

在孩子培养问题上,这些家长( ) A.认为事物发展不存在矛盾B.忽视了规律在事物发展中的作用C.没看到事物发展过程存在质变D.不重视外部条件对事物发展的影响[答案] B[解析] 考查规律的知识。

材料的意思是家长使孩子超负荷,导致事与愿违,说明家长没有遵循孩子成才的客观规律,选项B符合题意;这些家长看到了孩子成长中会遇到的困难和矛盾,才让孩子多学本领的,排除A;这些家长让孩子多学本领就是为了实现质变,C选项错误;这些家长让孩子上各种培训班是注重孩子成才的内在条件,D选项与题意无关。

3.下面的漫画主要讽刺现实生活中某些人思想方法上的( )①片面性②唯心论③诡辩论④相对主义A.①②B.①④C.②③D.③④[答案] A[解析] 漫画中的人物都片面地看问题,都只从自身愿望和想像出发想问题,体现了①②;③④是否认静止、只承认运动的观点,与题意无关。

4.诗仙李白的《望庐山瀑布》写道:“遥看瀑布挂前川”,后人评述此句中意境全在“挂”字之上,是因为此字体现了( )①动中有静,静中有动②物质是运动的物质③绝对运动与相对静止的统一④运动是物质的运动A.①③B.①④C.②③D.②④[答案] A[解析] 本题考查运动与静止的关系。

认识运动把握规律1.有专家称,白天大部分时间坐在电脑前工作的人和夜晚常看电视的人更容易肥胖,电子产品的明亮光线不仅会改变人体新陈代谢的速度,还会导致血糖上升。

这告诉我们( )①任何事物的发展都受到内在规律的支配②尊重客观规律是发挥主观能动性的基础③事物运动过程中存在的规律具有客观性④人类可以根据对规律的认识而利用规律A.①③B.②④C.①④D.②③解析:材料强调事物运动具有规律性,规律具有客观性,①③符合题意;材料没有体现尊重客观规律与发挥主观能动性的关系,也没有体现利用规律,②④观点正确,但不符合题意。

答案: A2.近年来我国西南地区出现罕见的持续严重干旱,严重影响人们生活、生产。

气候的变化令人防不胜防,体现出( )①自然界是物质的,不依赖于人的意识②世界的真正统一性在于它的可知性③事物都在运动和变化中④静止的事物是不存在的A.①②B.③④C.①③D.②④解析:“气候的变化令人防不胜防”一方面说明事物是运动变化的,另一方面也说明自然界具有物质性,其存在变化不以人的意志为转移,①③符合题意。

世界的真正统一性在于它的物质性,②错误;④的说法否定了相对静止的存在,排除。

答案: C3.近期,山东省地震局举办的“邀您揭秘省地震监测中心台”活动上,不少参观者感慨,真是长见识了,原来光知道海洋有潮汐,这次才知道原来都是岩石的地壳也有潮汐,而且和地震有很大关系。

这说明( )A.物质是运动的物质,运动是物质的根本属性B.运动是物质的运动,物质是运动的承担者C.运动是物质的唯一特性,在运动中认识事物D.事物时刻都在运动中,不存在静止的事物解析:本题考查运动与物质的关系的知识。

岩石构成的地壳也像海洋一样有潮汐现象,说明物质是运动的,运动是绝对的,A正确;材料不是强调运动的主体,而是强调运动是物质的存在方式,B不符合题意;D否定了相对静止的存在;物质的唯一特性是客观实在性,C 错误。

答案: A4.工匠精神是一种沉稳求进的操守和情怀。

第二单元探索世界与追求真理第四课探究世界的本质课时分组训练|A组(基础达标)|1.在人类社会出现以前甚至出现以后,自然界按照自然法则自发地调节、演化和发展,这个事实说明自然界具有客观实在性。

这里的“客观实在性”是()A.世界上万事万物的总和B.自然界中客观事物的共同属性C.所有有形的物体的属性D.万事万物共同的属性解析:选D自然界是物质的,客观实在性是物质的唯一特性,是从万事万物中抽象、概括出来的共同本质,而不是万事万物的总和,A项错误,D项正确;物质世界既包括自然界,也包括人类社会,既包括有形物体,也包括无形物体,B、C两项均错误。

2.中微子被称为宇宙间的“隐身人”,在很长一段时间内被认为不具质量。

日本科学家梶田隆章和加拿大科学家阿瑟·麦克唐纳的发现证明了中微子振荡现象,提出中微子无论多小都具有质量,这是粒子物理学的历史性发现。

这一发现表明()①思维和存在具有同一性②物质和意识相互依赖,不可分离③人类社会是物质的④物质是不依赖于人的意识的客观存在A.①②B.②③C.③④D.①④解析:选D这两位科学家的发现证明了中微子振荡现象,提出中微子无论多小都具有质量,这一发现表明世界是物质的,同时说明思维能够正确地认识存在,①④符合题意;物质是不依赖于人的意识的客观存在,可以脱离意识而存在,②错误;③不符合题意。

故选D项。

3.英国著名物理学家斯蒂芬·霍金在《伟大设计》中表示:宇宙并非上帝所造,现代科学可以解释宇宙的起源。

这段话的哲学寓意是()A.世界的统一性在于它的物质性B.社会是物质世界长期发展的产物C.客观实在性是物质的根本属性D.上帝创造了人类社会而非自然界解析:选A本题考查世界的物质性。

宇宙并非上帝所造,体现世界的统一性在于它的物质性,A项正确;材料中未涉及人类社会的产生,B项排除;客观实在性是物质的唯一特性,C项错误;人类社会也具有客观物质性,不是上帝创造的,D项错误。

4.唐代和尚慧能评论“时有风吹幡动”时认为,“不是风动,不是幡动,仁者心动”。

一、选择题1.哲学上所讲的运动是指()A.人类社会运动形式的总和B.意识以外的所有变化C.自然界的一切变化和过程D.宇宙间一切事物、现象的变化和过程答案 D解析哲学上所讲的运动是指宇宙间一切事物、现象的变化和过程,既包括事物位置的移动,也包括事物性质的变化,D符合题意;哲学上讲的运动范围非常广泛,包括自然界、人类社会、人类思维在内的整个宇宙间事物、现象的变化和过程,A、B、C说法不正确;正确选项为D。

2.《古今图书集成》中关于养生有这样的记载:“老人血气多滞,拜则肢体屈伸,气血流畅,可终身无手足之疾。

”这体现的哲学道理是() A.否定了事物的客观性B.承认了人的主观能动性的决定作用C.否认了事物的相对静止D.强调了运动的重要性答案 D解析任何具体的物质形态只有在运动中才能保持自己的存在,运动是物质固有的根本属性和存在方式。

世界上不存在脱离运动的物质。

材料中强调了气血流畅,即运动的重要性,选D;其余三项不符合题意。

3.下列观点正确说明物质和运动的关系的是()A.万物都在运动,但只是在概念中运动B.世界的发展是“绝对精神”的自我运动C.物质可以离开运动而存在D.没有无运动的物质,也没有无物质的运动答案 D解析物质与运动紧密联系、不可分割。

物质离不开运动,运动是物质的固有的根本属性和存在方式;运动离不开物质,运动是物质的运动,物质是运动的承担者,D正确且符合题意;A、B都是认为运动可以离开物质的唯心主义观点,错误;物质不可以离开运动而存在,C错误。

故本题答案选D。

4.关于运动,马克思有精辟的论述:“一切存在物,一切生活在地上和水中的东西,只是由于某种运动才得以存在、生活。

”下面对这句话的理解正确的是()①运动是物质固有的根本属性和存在方式②物质是运动的,物质离不开运动③运动是物质的唯一特性④运动是物质的派生物A.①②B.②③C.③④D.①④答案 A解析马克思论述的主要观点是物质是运动的,物质离不开运动,①②符合题意。

物质的唯一特性是客观实在性,③错误。

运动是物质的根本属性,④对物质与运动的关系表述错误。

5.下列对哲学上“静止”的理解正确的是()①静止是一种不显著的运动,是运动的特殊状态②在一定条件下,静止就是永恒不动③静止是有条件的、暂时的、相对的运动④静止是物质固有的根本属性和存在方式A.①②B.①③C.②④D.③④答案 B解析静止是有条件的、暂时的、相对的运动,静止是一种不显著的运动,是运动的特殊状态,①③正确且符合题意;静止是一种不显著的运动,不是绝对不运动,②错误;运动是物质固有的根本属性和存在方式,④错误。

故本题答案选B。

6.“风定花犹落,鸟鸣山更幽”形象地表达了运动和静止的辩证关系是() A.静不是动,动不是静B.动是必然的,静是偶然的C.静中有动,动中有静D.动是静的原因,静是动的结果答案 C解析运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性,静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。

运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,“动中有静、静中有动”。

“定”和“落”“鸣”和“幽”都形象地表现了事物间静与动的矛盾运动。

所以答案为C。

7.2019年我们将迎来澳门回归20周年。

20年来,“一国两制”构想下的澳门愈加繁荣,同时基本法承诺的实行资本主义制度和生活方式仍然保持不变。

这体现的哲理是()A.运动是物质的根本属性和唯一特性B.事物是绝对运动和相对静止的统一C.静止是运动的一种特殊状态D.任何事物都有其产生和发展过程答案 B解析20年来,“一国两制”构想下的澳门愈加繁荣,同时基本法承诺的实行资本主义制度和生活方式仍然保持不变,这体现的哲理是事物是绝对运动和相对静止的统一,B符合题意;运动是物质的根本属性,客观实在性是物质的唯一特性,A错误;材料没有涉及静止是运动的一种特殊状态,任何事物都有其产生和发展过程等哲理,C、D排除。

故选B。

8.“运动本身就是矛盾,甚至简单的机械的位移能够实现,也只是因为物体在同一瞬间既在这个地方又在另一个地方,既在同一地方又不在同一地方。

”这一命题()①坚持了唯物辩证法思想②夸大了相对静止③否认了运动的绝对性④正确认识了运动与静止的关系A.①③B.②③C.②④D.①④答案 D解析材料中“物体同一瞬间在同一地方”体现了事物的相对静止,“物体同一瞬间又不在同一地方”体现了事物的绝对运动;既承认运动,又承认静止,体现了辩证法的思想,①④正确,②③错误。

所以本题选D。

9.历史上显赫一时的古楼兰神秘消失。

考古证实,当时规模稍大的墓穴,要用掉600棵树。

等到人们认识到破坏环境的恶果,实施“严禁砍伐活动,否则罚马一匹”的措施时,已无力回天。

材料启示我们()A.思维能够正确认识事物B.规律具有客观性,违背规律必将受到惩罚C.物质与运动是不可分割的D.规律是客观的,人们在规律面前无能为力答案 B解析A、C与材料主旨不符。

规律是可以被认识和利用的,D错误。

古楼兰的消失表明,违背自然规律必将受到惩罚,B符合题意。

10.朱熹《观书有感(其二)》:“昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。

向来枉费推移力,此日中流自在行。

”作者从自然界和社会生活中捕捉形象,说明观书的体会。

此诗中蕴含的哲学道理是()①主观能动性的发挥受客观因素的制约②规律是客观的,人在客观规律面前无能为力③运动是客观事物的唯一特性④要正确发挥主观能动性必须按客观规律办事A.①④B.②③C.①③D.②④答案 A解析“江边春水生”意味着客观条件发生了变化,人们要尊重客观条件和客观规律,使“巨舰……自在行”,可见客观条件制约主观能动性的发挥,人们要正确发挥主观能动性必须按客观规律办事,①④正确。

②中“人在客观规律面前无能为力”说法错误,排除。

③说法错误,运动是物质的根本属性。

11.下列对物质、运动、规律三者关系的表述中,正确的有()①世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的②世界是按其固有的规律运动着的物质世界③物质是运动的载体,运动是物质的存在方式④规律是客观的,不以人的意志为转移A.①②B.①④C.②③D.③④答案 A解析本题要求选择的是对物质、运动与规律三者关系的正确表述。

③只揭示了物质与运动的关系,不合要求;④仅仅说明了规律的客观性,不合要求。

12.十九大报告指出,要巩固和完善农村基本经营制度,深化农村土地制度改革,完善承包地“三权分置”制度。

保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长三十年。

这表明()①运动是物质固有的根本属性和存在方式②物质世界是相对运动和绝对静止的统一③必须按客观规律办事,不能违背规律④主观能动性和客观规律相互影响、相互制约A.①②B.①③C.②③D.③④答案 B解析保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长三十年。

这表明运动是物质固有的根本属性和存在方式,发挥主观能动性必须以尊重客观规律为前提,①③符合题意。

物质世界是绝对运动与相对静止的统一,②错误。

客观规律影响、制约着主观能动性的发挥,而不是二者相互影响、相互制约,④错误。

二、非选择题13.以下是唐代诗人贺知章的《回乡偶书二首》:其一:少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

其二:离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。

(1)你从诗中看到哪些东西变化了,哪些东西没有发生变化?(2)运动和静止各有什么特点?(3)归纳运动和静止的关系。

答案(1)其一:变化的是时间和人,没有变化的是乡音。

其二:变化的是家乡的人事,没有变化的是门前镜湖的碧水。

(2)运动是绝对的、无条件的、永恒的;静止是相对的、有条件的、暂时的。

(3)关系:静止是一种不显著的运动,是运动的一种特殊状态;马克思主义哲学在承认运动绝对性的同时,也肯定相对静止的存在。

动中有静,静中有动,动静结合。

物质世界是绝对运动与相对静止的统一。

解析本题考查运动和静止的知识,属于基础知识的考查,结合材料阐述即可。

14.下雨本是正常的天气现象,可怕的是城市开发建设的“急功近利”和“盲目扩张”阻挡了雨水的去路,使城市内涝在中国的“知名度”越来越高。

很多城市建设规划中“重地表,轻地下”“重面子,轻里子”的弊病在暴雨中暴露无遗。

高楼林立、光鲜亮丽的城市地上建设无疑让“繁荣”和“政绩”一览无余,能引起更多关注,而排水管网等看不见、摸不着的地下隐蔽工程却很难让有关部门用心。

结合材料,简要说明城市建设中要按规律办事的道理。

答案①规律的客观性、普遍性要求我们在城市建设中必须尊重规律。

违背城市建设规律,“急功近利”和“盲目扩张”必然受到惩罚。

②在城市建设中必须把发挥主观能动性和尊重客观规律相结合,自觉利用城市建设规律,摒弃“急功近利”和“盲目扩张”的做法,做到表里并重,造福百姓。

解析解答本题,要仔细审读材料,并明确按规律办事的原理及方法论要求,可以看出城市建设一方面要尊重规律而不能违背规律,否则就会受到规律的惩罚;另一方面要把发挥主观能动性和尊重客观规律相结合,自觉利用规律,改造客观世界,造福人类。

据此组织答案即可。