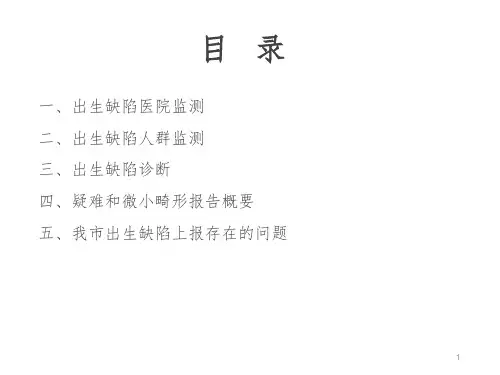

出生缺陷识别及其监测

- 格式:pptx

- 大小:1.95 MB

- 文档页数:42

出生缺陷监测分析报告出生缺陷是严重影响出生人口素质的一个重要因素,为了解我县出生缺陷的动态变化,及时发现可疑危险因素,为制定出生缺陷的预防措施以及评价效果提供依据,现对镇安县2004-2008年出生的缺陷监测结果进行分析汇总。

1监测对象和方法1.1监测对象2004-2008年在我县县医院及妇幼保健院住院分娩的孕满28周至产后7天的围产儿共计6223例(包括活产、死胎、死产),不包括孕满28周计划外引产的围产儿。

1.2监测方法根据《商洛市出生缺陷医院监测方案》,出生缺陷儿登记卡中规定的23类主要出生缺陷的定义,临床特征及诊断标准,结合B超,临床观察及生化检查,由医辽专业人员负责填写“围产儿季报表”和“出生缺陷儿登记卡”妇幼保健院信息科定期对上报的报表和登记卡进行质量控制,保证数据来源的准确性。

2、结果与分析2.1出生缺陷发生率5年共监测围产儿6223例,发现出生缺陷儿39例,总出生缺陷率为6.27%,各年度出生缺陷率见表1。

出生缺陷前四位依次为:神经管畸形13例,占出生缺陷33.33%;唇裂/腭裂11例,占出生缺陷28.21%;多指(趾)10例,占25.64%,体表畸形5例,占出生缺陷12.82%。

表1:2004-2008年出生缺陷率2.2.2出生缺陷相关因素分析出生缺陷发生与孕母亲年龄有一定的关系,随着年龄的增长出生缺陷的发生率逐渐增高。

表2:母亲年龄与出生缺陷发生的关系2.3不同性别的围产儿出生缺陷发生率,见有3。

由表3可以看出,男性出生缺陷发生率为11.59‰,女性为6.99‰,出生缺陷儿的发生率男性明显高于女性。

表3围产儿性别与出生缺陷发生的关系3讨论5年总出生缺陷发生率为6.27‰,低于同期省市出生缺陷发生率,但仍呈波动上升趋势。

分析原因可能有:(1)随着监测质量及诊断水平的提高,越来越多的畸形在围产期被发现;(2)婚检质量的下滑使出生缺陷的干预失去了第一屏障,导致出生缺陷发生率的提高;(3)由于现代化生产规模的扩大所造成的环境污染及食品污染导致胎儿畸形增加,所以,降低出生缺陷发生率是各部门、各系统的共同任务。

出生缺陷监测工作制度一、前言随着现代医学技术的不断发展和人们健康意识不断提升,出生缺陷问题在我国日益引起关注。

为了促进出生缺陷防控工作的开展和提高婴儿的健康水平,必须采取全面有力的监测措施。

因此,制定一套出生缺陷监测工作制度,对完善我国出生缺陷防控工作体系具有重要的意义。

二、出生缺陷监测的定义与意义出生缺陷监测是指对新生儿出生缺陷情况进行全面、系统的监测、分析和评估工作。

它是全面掌握儿童健康状况,进一步科学制定计划、预防和治疗出生缺陷的重要手段。

得益于出生缺陷监测,我们可以:1. 掌握我国出生缺陷的概况和地域分布情况。

2. 及时发现和诊断出生缺陷,采取措施预防或治疗。

3. 评估出生缺陷的预防效果,及时优化和完善相关工作。

三、监测工作的组织与管理1. 监测机构的建立根据《关于加强出生缺陷防治工作的意见》的要求,各省(区、市)卫生主管部门应设立儿童保健机构的医学遗传学、儿童保健科,负责地方出生缺陷的监测、评估、咨询和防治指导等工作。

2. 监测人员的培训监测工作需要专业的医疗卫生人员进行。

因此,各地应当加强相关人员的培训和教育,确保监测质量和准确性。

同时,各级卫生机构应当配备相应的监测设备和信息管理系统,提高监测效率和水平。

3. 监测工作的流程(1)对新生儿出生缺陷进行监测。

(2)对疑似缺陷儿童进行确认诊断。

(3)进行病例资料的统计和录入工作。

(4)及时编制监测报告,对监测结果进行分析和评估。

(5)对发现的出生缺陷进行跟踪、诊断和治疗。

四、监测工作的具体实施1. 建立完善的出生缺陷监测和信息管理系统。

各地应当在全国统一的监测标准和方法下建立起完善的出生缺陷监测和信息管理系统,务必保证数据的准确性和统一性。

同时,信息管理平台的建设要与地方卫生信息化建设相结合,提高信息化水平。

2. 加强对知识的培训和普及。

通过宣传教育、开展婚前体检和孕前保健、健康科普等形式,向广大人民群众宣传出生缺陷的防治知识,提高人民群众的健康保健水平和生育素质。

XX 医院出生缺陷监测实施方案一、目的获得我院出生缺陷的准确、可靠的资料,动态观察出生缺陷发生的消长情况,及时发现影响出生缺陷的可以因素,提高我院的产前诊断水平,为病因研究和干谒计划提供线索。

二、适用范围对院内出生缺陷监测工作的管理和控制。

三、具体方案1、监测对象范围和时限(1)监测对象:在我院分娩的怀孕开始到产后7 天的所有出生缺陷儿(包括活产、死胎、死产和计划生育引产)。

(2)监测时限:当年1 月-12月。

2、监测内容和指标(1)监测内容:我院分娩的围产儿的有关资料(包括围产儿死亡情况);24 类出生缺陷的时间、地区和人群分布及临床畸胎学资料;出生缺陷的可以危险因素。

(2)监测指标:24 类出生缺陷的畸形率;24类出生缺陷的性别、母龄别和城乡畸形率;产前检出率等;诊断依据;缺陷儿的转归等。

3、畸形的诊断和早期矫治由医务科组织产科、新生儿科、妇科、儿科、病理科、功能科及围保室、质控科、统计室的相关人员组成院出生缺陷监测小组,按照《24 类出生缺陷的定义、临床特征及诊断标准》对每一例畸形儿进行确诊,以保证监测质量,避免误诊、漏诊。

并对可以矫治的畸形进行早期矫治。

4、资料的收集及运作程序(1)产房出生时发现T做好原始登记(注明院内外产检次数),死胎建议尸检T报告护士长(每日的交班中汇报),护士长核查T报告产科监测负责人登记填卡T特殊情况报告科主任,24小时内进行科内和科间会诊,以明确诊断。

(2)新生儿科发现-报告新生儿科出生缺陷监测负责人,并做好原始登记、填卡-出生缺陷监测负责人审核出生缺陷患儿登记卡(详细询问病史),在每月出生缺陷讨论会上,与各科沟通,进一步明确诊断,查漏、补漏。

(3)妇科发现-报告妇科出生缺陷监测负责人,并做好原始登记-出生缺陷监测负责人审核出生缺陷患儿登记卡(详细询问病史),在每月出生缺陷讨论会上,与各科沟通,进一步明确诊断,查漏、补漏,最后将结果报给产科监测负责人。

(4)产前发现(包括产前诊断中心、B 超检查发现)先做好登记-报产科主管医生-报产科监测负责人追踪、登记,可与儿科联系出生后的纠正治疗-出生后的反馈,有缺陷的要填卡上报(5)各相关科室实行主管医生负责制,发现出生缺陷儿后立即填写《出生缺陷儿登记卡》。

医院出生缺陷监测报告制度一、背景出生缺陷是指婴儿出生时或出生后不久发现的器官或组织形态、结构、功能异常,或者代谢障碍、染色体缺陷等异常。

出生缺陷是影响新生儿健康和生存的主要因素之一,严重影响人体生命质量和生育能力。

为了规范医疗机构出生缺陷监测报告工作,加强新生儿保健工作,确保医院妇产科医务人员的责任心和工作效率,建立医院出生缺陷监测报告制度显得尤为必要。

二、管理对象医院妇产科,包括任何婴儿出生的医疗机构。

三、监测报告制度3.1 监测报告的定义所谓监测报告,指的是对新生儿出生缺陷的监测情况进行汇总,形成报告的过程。

它是反映新生儿出生缺陷情况的一个重要指标,是医院新生儿保健工作质量的反映。

3.2 监测报告的内容为了对新生儿出生缺陷情况做出比较准确的评估,监测报告的内容必须具有可比性和准确性。

因此,监测报告的内容应该包括以下几个方面:•新生儿出生缺陷的情况,包括缺陷种类、缺陷率、缺陷类型、缺陷的部位等。

•新生儿出生缺陷的发生影响因素,如父母的年龄、遗传史、孕期受到的损伤等。

•新生儿出生缺陷发生后的处理情况,如对新生儿的治疗方案、手术情况、预后评估等。

3.3 监测报告的时间和周期为了让医院的出生缺陷监测工作更加规范,监测报告的时间和周期必须得到严格的控制。

具体来说,监测报告应该每月进行一次,时间为每月15日,周期为一年。

同时,也可以组织专家对监测报告的内容进行每月审查和评估。

3.4 监测报告的提交医院的出生缺陷监测报告必须及时和准确地提交到当地卫生执法部门,并且应该建立报告的档案以备查阅。

3.5 监测报告的分析医院应该根据监测报告的内容,进行分析,并对发生出生缺陷的医疗机构进行监管。

同时,为了从根本上预防出生缺陷的出现,医院应该积极开展宣传和教育工作,普及新生儿保健知识,提高公众的健康意识。

四、总结建立医院出生缺陷监测报告制度显得尤为重要。

可以使医疗机构对新生儿出生缺陷情况进行有效监测,减少出生缺陷的发生,保障新生儿的健康成长和发展,提高医院的工作效率和服务质量。

出生缺陷监测方案一、监测背景提高出生人口素质是《中华人民共和国母婴保健法》的立法宗旨。

而出生缺陷则是严重影响出生人口素质的一个重要因素。

出生缺陷是指出生时就存在的人类胚胎(胎儿)在结构和功能(代谢)方面的异常,往往是导致流产、死胎、死产、新生儿死亡和婴儿夭折的重要原因。

存活的畸形儿不仅本人痛苦,给家庭和社会造成负担,而且直接影响民族的兴旺和繁荣。

二、目的1、获得准确可靠能基本反映镇安水平的出生缺陷信息。

2、动态观察镇安县出生缺陷发生的情况,及时发现影响出生缺陷的可疑因素,为病因学研究提供线索。

3、为制定出生缺陷的干预措施、评价效果提供依据。

4、为政府制定妇幼卫生保健决策提供依据。

三、监测范围和对象1、监测范围:本方案采用以保健院、医院(以下称医疗保健机构)为基础的监测方法。

市级监测点包括县妇幼保健院、县人民医院;镇卫生院。

2、监测对象:监测在医疗保健机构住院分娩的妊娠满28周至产后7天围产儿(围产儿包括活产、死胎、死产)。

四、监测内容和指标(一)内容1、监测医院内出生的妊娠满28周至出生后7天的围产儿的有关资料。

2、主要出生缺陷的时间、地区和人群分布以及临床资料。

3、出生缺陷的可疑危险因素。

(二)指标1、主要出生缺陷的发生率。

2、主要出生缺陷性别、母龄和城乡发生率。

五、资料的收集及运转在每个监测单位,每一例活产或死胎、死产分娩,由受过培训的专业人员(助产士及当班医生)检查,如发现有出生缺陷,按要求将有关内容填入《出生缺陷登记卡》,设“出生缺陷儿登记本”,做好记录。

监测单位按月份将所有围产儿有关数据填入《围产儿数季报表》。

表、卡填写一式两份,一份自留底以备查漏,一份于下一季度的第一个月妇幼例会直接上报县妇纪保健院保健部信息科。

县妇幼保健院保健部妇幼信息科收到各点的报表后及时进行登记,并进行出生缺陷年度分析,供临床参考及领导决策。

六、质量控制各监测单位由产科、新生儿科(儿科)、病理科、检验科、B超室组成出生缺陷监测小组,对每例疑难病例的出生缺陷,由监测小组集体讨论、确诊,以避免出现漏诊、误诊。

新生儿出生缺陷的监测与干预新生儿出生缺陷是指婴儿在出生后出现的身体或智力发育异常。

这些缺陷可能对儿童的成长和生活产生长期的影响。

因此,及早进行出生缺陷的监测和干预对保护婴儿的健康至关重要。

在监测新生儿出生缺陷方面,医生和护士扮演着重要的角色。

他们经过专业的培训,能够利用各种方法来对婴儿进行评估。

其中最常用的方法是进行体格检查和使用现代医疗设备进行筛查。

体格检查包括观察婴儿的外貌、身体形态和器官发育情况。

而筛查则采用生物学检测、遗传学检测和影像学检测等方法,以发现可能存在的潜在问题。

这些监测方法的组合可以有效地识别出大部分婴儿出生缺陷的风险。

一旦发现了潜在的出生缺陷,及早进行干预就显得尤为重要。

干预的目的是尽早地纠正儿童的健康问题,减少后续的健康风险。

根据缺陷的类型,干预方法可以包括药物治疗、手术矫正,以及康复训练等。

例如,对于出生时存在听力问题的婴儿,早期的干预可以包括助听器的配戴和听觉训练。

通过这些干预方法,可以帮助儿童最大限度地发展其潜能,并提高其生活质量。

除了医疗团队的监测和干预外,家庭也扮演着重要的角色。

家人的支持和关爱对于儿童的康复至关重要。

父母可以通过与医生和护士的合作,积极参与儿童的治疗方案,并在日常生活中提供必要的照顾和支持。

例如,他们可以帮助儿童按时服药、参加康复训练,并提供良好的饮食和生活环境等。

通过亲子互动和情感沟通,家庭可以给予儿童更多的自信和安全感,帮助他们面对困难并逐渐独立。

此外,社区的资源和支持也对于新生儿出生缺陷的监测和干预起到了重要的作用。

社区组织可以提供专业的儿童医疗服务,并定期组织相关活动和宣传,以提高社会对于新生儿健康的关注。

此外,政府应加大对新生儿健康的投入,推行相关政策和法规,建立健全的监测机制和诊疗体系,为儿童的成长提供更好的保障。

总之,新生儿出生缺陷的监测与干预是保护儿童健康的重要环节。

医疗团队、家庭和社区都发挥着重要的作用。

通过早期的监测和干预,儿童可以获得更好的康复效果,并有机会实现自己的潜能。

出生缺陷监测与报告制度概述出生缺陷监测与报告制度是指一套用于监测和报告新生儿出生缺陷情况的体系。

该制度的目的是及时发现和报告出生缺陷,以便采取适当的措施来预防和管理这些缺陷。

监测程序出生缺陷监测程序主要包括以下步骤:1. 高级监测:通过医疗机构对新生儿进行详细的体检和检测,以识别潜在的出生缺陷。

2. 记录和报告:医疗机构将发现的出生缺陷情况进行记录,并报告给相关部门或组织。

3. 统计和分析:相关部门或组织将收集的数据进行统计和分析,以评估出生缺陷的发生率和趋势。

4. 风险评估:根据统计和分析的结果,对出生缺陷的风险进行评估,并提出相应的预防和管理建议。

报告机制出生缺陷报告机制主要包括以下方面:1. 强制报告:医疗机构和相关专业人士对发现的出生缺陷必须强制性地进行报告。

这确保了及时收集和汇总有关缺陷的数据,并促进了对缺陷的全面了解。

2. 保护隐私:在报告过程中,需要注意保护个人隐私和机密信息的安全。

医疗机构和相关部门应确保遵守相关法律法规,并采取适当的技术和管理措施来保护数据的安全性。

3. 信息共享:通过建立信息共享机制,医疗机构、相关部门和专业人士可以及时共享和交流关于出生缺陷的信息。

这有助于提高预防和管理缺陷的效率和准确性。

相关挑战在实施出生缺陷监测与报告制度时,可能会面临以下挑战:1. 法律合规:制定和执行相关法律法规是确保监测和报告制度有效运行的重要因素。

需要确保相关法律法规不仅具备可行性,还要符合相关隐私和人权保护的要求。

2. 数据准确性:保证从医疗机构和专业人士收集的数据准确可靠是出生缺陷监测与报告制度的关键。

应建立相应的数据验证和审核机制,以提高数据的准确性和一致性。

3. 资源投入:监测和报告制度需要充足的人力、物力和财力资源支持。

相关机构和部门应做好资源规划和分配,以确保监测和报告工作的可持续运行。

结论出生缺陷监测与报告制度对于预防和管理出生缺陷具有重要意义。

通过建立有效的监测程序和报告机制,可以及时识别和报告出生缺陷,提高预防和管理的效果。

中国出生缺点人群监测方案一、背景出生缺点是指胚胎或胎儿发育过程中结构或功效发生异常。

中国是出生缺点高发国家,估量每十二个月有30~40万例体表先天畸形婴儿出生,加上生后数年才表现出来缺点或遗传病,先天残疾儿童超出90万,约占年出生人口5.6%。

出生缺点严重影响中国人口素质,给家庭和社会带来沉重负担,已引发政府和社会各界高度重视。

《中国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要(~)》、《中国儿童发展纲要(~)》全部对出生缺点预防和控制提出了明确要求。

了解一个国家或地域出生缺点发生水平通常采取出生缺点监测。

中国出生缺点监测从1986年起,一直采取以医院为基础监测方法,监测对象为住院分娩围产儿。

出生缺点医院监测初步摸清了全国关键出生缺点发生情况及其改变趋势,但因为各地住院分娩率差异较大,所取得监测结果含有一定不足。

以人群为基础出生缺点监测,能够比较全方面地了解某地域出生缺点发生情况。

,天津市城区、辽宁省北宁市、福建省建瓯市、河南省巩义市、湖北省罗田县,实施了出生缺点人群监测试点项目。

中美合作预防神经管畸形国际项目亦在32个区县建立了人群出生缺点监测系统,积累了丰富经验。

,原卫生部妇幼保健和小区卫生司决定,在现有工作基础上在全国30个省(区、市)选择64个区县开展人群出生缺点监测。

,深入调整、优化了监测表卡和汇报步骤,形成了本实施方案。

二、目标1. 逐步取得正确、可靠并能反应监测地域实际情况关键出生缺点基础信息。

2. 动态观察关键出生缺点发生情况。

3. 为制订出生缺点预防方法及评价干预效果提供依据。

4. 为政府部门制订预防出生缺点卫生决议提供依据。

三、监测点确实定在全国妇幼卫生监测点中,按以下标准选择部分区县。

1. 城市以区为单位,农村以县为单位,标准上每省(区、市)城市和农村各选1个;监测区县总人口通常应在40~50万之间。

2. 监测区县政府及卫生行政部门重视和支持监测工作,有配套经费及组织和人员保障。

卫生行政部门、医疗保健机构和其它部门、机构主动性高,含有良好协作关系和协作机制。

出生缺陷诊断管理制度随着医疗科技的发展和人们对健康的重视,出生缺陷诊断管理制度在现代医疗体系中扮演着重要的角色。

本文将探讨出生缺陷诊断管理制度的背景、重要性以及实施措施。

一、背景出生缺陷是指在婴儿出生后,身体或器官的形态、形状、结构及其功能发生异常的情况。

出生缺陷对患者及其家庭造成了巨大的心理和经济负担,也是公共卫生领域的一个重要问题。

因此,建立出生缺陷诊断管理制度势在必行。

二、重要性1. 早期风险评估:出生缺陷诊断管理制度能够通过早期风险评估,帮助医生识别高风险群体,并提前采取干预措施,减少缺陷发生的可能性。

2. 提高诊断准确率:出生缺陷诊断管理制度通过提供标准化的诊断程序和技术支持,能够提高诊断的准确率,降低误诊率,为患者提供更加精准和有效的治疗方案。

3. 优化资源分配:出生缺陷诊断管理制度能够帮助卫生部门更好地了解出生缺陷的分布情况和发病趋势,合理规划和优化资源分配,使医疗资源更加合理、有效地利用。

4. 促进科学研究:出生缺陷诊断管理制度提供了一个全面收集和分析出生缺陷数据的平台,为科学研究提供了重要的数据支持,有利于推动出生缺陷的病因研究和防治技术的进步。

三、实施措施1. 健康档案管理:建立完善的个人健康档案管理系统,包括个人基本信息、家族遗传史、孕前、孕期和产后的保健记录等。

通过对健康档案的管理和分析,及时掌握个体的健康状况,发现潜在的风险。

2. 患者风险评估:对孕妇进行全面、系统的健康评估,包括生活习惯、营养状况、疾病史等。

根据评估结果,对高风险孕妇给予重点监护,并进行早期干预。

3. 出生缺陷筛查:在胎儿发育早期,通过各种筛查技术,包括超声波、基因检测等,对胎儿的发育情况进行监测。

一旦发现异常情况,及时诊断和干预。

4. 家庭和社区支持:建立家庭和社区的支持网络,在孕妇和出生缺陷患者家庭中提供相关知识、心理及经济支持,帮助患者和家属更好地应对出生缺陷带来的困境。

结论出生缺陷诊断管理制度对于提高早期诊断率、降低出生缺陷发生率以及优化医疗资源分配具有重要的意义。

出生缺陷监测的23种疾病诊断标准无脑畸形定义:以颅骨穹隆及其覆盖的皮肤和脑全部或部分缺如为特征的先天畸形。

临床特征:主要表现为颅骨穹隆(眶上嵴以上的额骨、顶骨和枕骨的扁平部)缺如,覆盖颅骨的皮肤缺如或存在,大脑半球或额叶缺如,脑干和小脑裸露,头顶平坦,常有部分脑组织存留,呈软、无定型的紫红色团块,被覆于颅底,颅面比例失调,由正常的2:1变为1:2或1:3,患儿眼珠小而突出,低位耳,短颈,呈“蛙样”面容。

诊断:产前根据B超检查显示胎儿颅骨穹隆缺如,结合母血或羊水甲胎蛋白(AFP)测定有所增高作出诊断;B超诊断可早到孕12-13周,晚期需同严重的小头畸形鉴别,出生后根据临床表现可诊断。

排除:①无头畸形②积水性无脑开放性脊柱裂定义:以脊髓和/或脊膜通过未完全闭合的脊柱而疝除或暴露于外为特征的先天性畸形。

临床特征:临床上绝大多数脊柱裂发生在脊柱背侧,极少数位于腹侧,其特征为脊柱椎体裂开和囊状物出现,常位于颈下段或胸上段。

临床表现取决于脊柱裂类型、部位和范围。

临床上根据发生部位分为颈段、胸段和骶段部为多见。

根据膨出物内容不同又可分为:①脊膜膨出:囊内只有脑脊液。

②脊膜脊髓膨出:囊内有脑脊液和脊髓等神经成份。

③脊髓外翻:无囊肿,神经组织直接暴露于外。

诊断:产前根据B超检查,主要发现软组织和骨特征。

软组织特征包括有覆盖缺损上的皮肤缺如,并有突出分囊结构;骨特征显示椎弓或椎体各种异常。

结合母血或羊水甲胎蛋白测定即可诊断。

出生后根据临床特征,以及囊性肿物与前囟有连通性冲动,查体时可以发现相应的神经症状,即可诊断,透光试验脊膜膨出为阴性,脊膜脊髓膨出为阳性。

排除:①隐性脊柱裂②骶尾部畸胎瘤脑膨出定义:以脑和/或脑膜通过颅骨裂膨出为特征的先天畸形。

临床特征:该畸形常位于颅骨中线,自鼻根部至枕部可有大小不一的囊性物突出,新生儿啼哭时肿物可增大。

脑膨出可发生于鼻根部、额部、顶部、颞部和枕部等,以枕部最为常见。

临床上根据膨出内容物可分为:①脑膜膨出:仅有脑膜膨出,内容是脑脊液。

出生缺陷医院监测工作计划

1. 概述

出生缺陷是指在出生时或在出生后不久发现的各种异常状况,可能影响婴儿的健康和正常生活。

出生缺陷监测工作对于及时发现和干预这些异常情况至关重要。

2. 目标

监测出生缺陷的发生率和趋势,以及与出生缺陷相关的风险因素,为制定和改进预防措施提供数据支持。

3. 方法

a. 收集医院内的所有新生儿的出生缺陷信息,包括先天性心脏病、神经管缺陷、唇裂腭裂等。

b. 制定统一的数据收集表格,包括婴儿的基本信息、母亲的孕期健康情况、生活习惯等。

c. 指定专门的医务人员进行出生缺陷监测工作,确保数据的准确性和完整性。

4. 实施

a. 在每位新生儿出生后及时记录相关信息,并填写数据收集表格。

b. 定期对数据进行统计分析,了解出生缺陷的发生情况和趋势。

c. 针对数据分析结果,制定相应的预防措施和宣传教育活动,帮助孕妇和家庭预防出生缺陷的发生。

5. 结论

出生缺陷监测工作对于保障婴儿健康和提高出生率健康质量非常重要。

通过及时收集和分析数据,制定相应的预防措施,可以有效降低出生缺陷的发生率,促进全民健康。