我国西部土地荒漠化问题探索

- 格式:doc

- 大小:45.00 KB

- 文档页数:7

荒漠(沙)化土地治理现状及对策研究【摘要】荒漠化是一个世界性的环境问题,严重威胁着人类生存和生态环境的持续发展。

本文通过对荒漠(沙)化土地治理的现状进行了分析,探讨了影响因素及对策研究。

在技术手段应用方面,提出了增加植被覆盖、水土保持等措施,并建议政府加强政策支持,引导企业和个人参与治理工作。

未来展望中,我们希望能够通过持续的研究和治理工作,逐步改善荒漠化土地的生态环境,为地球的可持续发展做出贡献。

结合实际情况,总结了当前荒漠化土地治理的经验教训,并对未来的研究提出了启示,希望能够引起社会各界的关注和参与。

【关键词】荒漠化、沙漠化、土地治理、现状、影响因素、对策探讨、技术手段、政策措施、未来展望、研究总结、研究启示。

1. 引言1.1 研究背景荒漠化是全球面临的严重环境问题之一,随着全球气候变化和人类活动的影响,荒漠化现象日益严重。

据统计,全球大约30%的土地面积受到荒漠化的影响,给生态环境和人类社会经济带来了巨大压力和损失。

荒漠化土地的扩张已经成为全球生态安全的一大隐患,亟待制定有效的治理对策与措施。

在我国,荒漠化土地主要分布在西部地区,已经影响到农田和牧场的可持续发展,威胁到当地居民的生计和生态环境的稳定。

针对荒漠化土地治理面临的严峻形势,相关研究机构和政府部门一直在积极探索有效的治理方法,并取得了一定成果。

本研究旨在深入分析荒漠化土地的现状和影响因素,探讨治理对策和技术手段应用,提出政策措施建议,为我国荒漠化土地治理提供科学依据和实用建议。

通过对荒漠化土地治理现状及对策的研究,可以促进荒漠化土地的整治和恢复,维护生态平衡和人类社会的可持续发展。

1.2 研究目的荒漠(沙)化土地治理是当前全球面临的重要环境问题之一,影响着生态环境的稳定和人类社会的可持续发展。

本研究旨在深入分析荒漠(沙)化土地的现状及影响因素,探讨有效的治理对策和技术手段应用,提出相关的政策措施建议,旨在为提高荒漠(沙)化土地治理水平提供科学依据和技术支持。

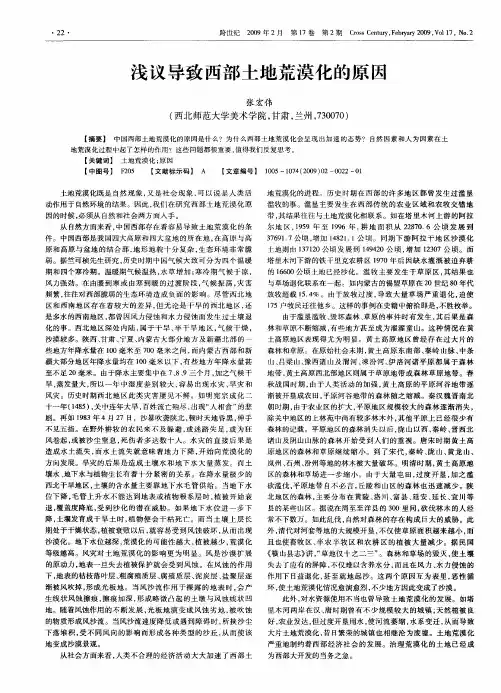

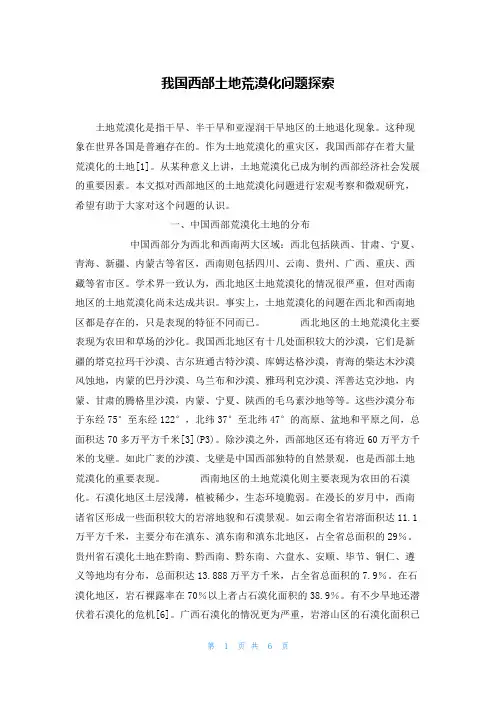

我国西部土地荒漠化问题探索土地荒漠化是指干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化现象。

这种现象在世界各国是普遍存在的。

作为土地荒漠化的重灾区,我国西部存在着大量荒漠化的土地[1]。

从某种意义上讲,土地荒漠化已成为制约西部经济社会发展的重要因素。

本文拟对西部地区的土地荒漠化问题进行宏观考察和微观研究,希望有助于大家对这个问题的认识。

一、中国西部荒漠化土地的分布中国西部分为西北和西南两大区域:西北包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古等省区,西南则包括四川、云南、贵州、广西、重庆、西藏等省市区。

学术界一致认为,西北地区土地荒漠化的情况很严重,但对西南地区的土地荒漠化尚未达成共识。

事实上,土地荒漠化的问题在西北和西南地区都是存在的,只是表现的特征不同而已。

西北地区的土地荒漠化主要表现为农田和草场的沙化。

我国西北地区有十几处面积较大的沙漠,它们是新疆的塔克拉玛干沙漠、古尔班通古特沙漠、库姆达格沙漠,青海的柴达木沙漠风蚀地,内蒙的巴丹沙漠、乌兰布和沙漠、雅玛利克沙漠、浑善达克沙地,内蒙、甘肃的腾格里沙漠,内蒙、宁夏、陕西的毛乌素沙地等等。

这些沙漠分布于东经75°至东经122°,北纬37°至北纬47°的高原、盆地和平原之间,总面积达70多万平方千米[3](P3)。

除沙漠之外,西部地区还有将近60万平方千米的戈壁。

如此广袤的沙漠、戈壁是中国西部独特的自然景观,也是西部土地荒漠化的重要表现。

西南地区的土地荒漠化则主要表现为农田的石漠化。

石漠化地区土层浅薄,植被稀少,生态环境脆弱。

在漫长的岁月中,西南诸省区形成一些面积较大的岩溶地貌和石漠景观。

如云南全省岩溶面积达11.1万平方千米,主要分布在滇东、滇东南和滇东北地区,占全省总面积的29%。

贵州省石漠化土地在黔南、黔西南、黔东南、六盘水、安顺、毕节、铜仁、遵义等地均有分布,总面积达13.888万平方千米,占全省总面积的7.9%。

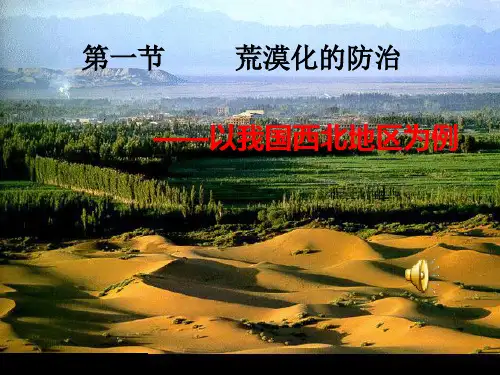

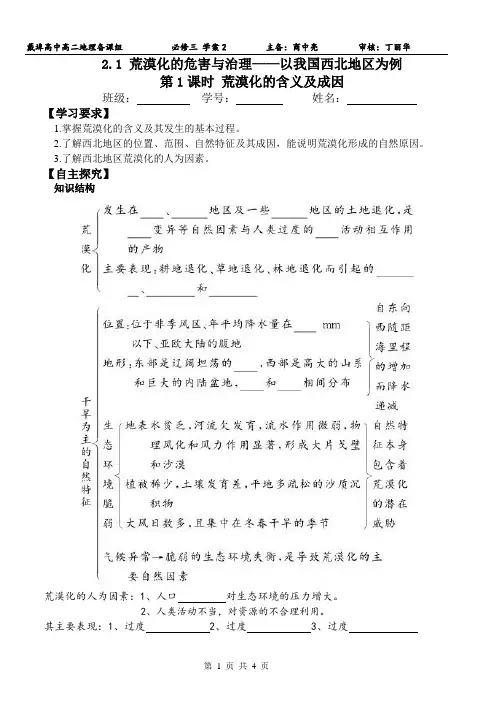

2.1 荒漠化的危害与治理——以我国西北地区为例第1课时荒漠化的含义及成因班级:学号:姓名:【学习要求】1.掌握荒漠化的含义及其发生的基本过程。

2.了解西北地区的位置、范围、自然特征及其成因,能说明荒漠化形成的自然原因。

3.了解西北地区荒漠化的人为因素。

【自主探究】知识结构荒漠化的人为因素:1、人口对生态环境的压力增大。

2、人类活动不当,对资源的不合理利用。

其主要表现:1、过度2、过度3、过度探究点一荒漠化的概念和发生过程探究材料:课本16页前两段探究问题1:荒漠化的概念和发生的过程分别是什么?查读世界气候类型图,读下图回答(1)-(4)题(1)分析图中以B为代表的荒漠带形成的主要原因。

(2)图中B、D、E三处的荒漠延伸到海岸的原因。

(提示结合洋流分布图)探究点二我国西北地区的荒漠化探究材料:课本图2.1和2.2探究问题2:西北地区的自然特征以及以干旱为主的原因是什么。

(1)西北地区的自然特征②气候:干旱是其最为的显著的自然特征。

(2)分析西北地区干旱的原因:探究材料:课本P17-19内容探究问题3:我国西北地区荒漠化的自然和人为原因是什么?【例题2】中国现有荒漠化土地267.4万平方千米,其中:风蚀荒漠化187.3万平方千米;土壤盐渍化17.3万平方千米;冻融荒漠化36.3万平方千米。

荒漠化土地主要分布在如图所示的9个省区,占荒漠化土地总面积的99%。

回答(1)~(3)题。

(1)有关我国荒漠化的现状,说法正确的是()A.荒漠化最严重的是风蚀荒漠化,占荒漠土地的99%B.荒漠化土地主要分布在西北内陆省区C.荒漠化土地主要分布的9个省(区)年降水量都在400mm以下D.长江以南的省(市、区)没有荒漠化土地(2)冻融荒漠化土地主要分布在()A.甘肃、河北B.新疆、内蒙古C.陕西、宁夏D.青海、西藏(3)占全国荒漠化比例最高的省区,其荒漠化形成的主要自然原因是()A.植被人为破坏严重B.土质疏松,水土流失严重C.深居内陆,气候干旱D.农牧业生产方式落后。

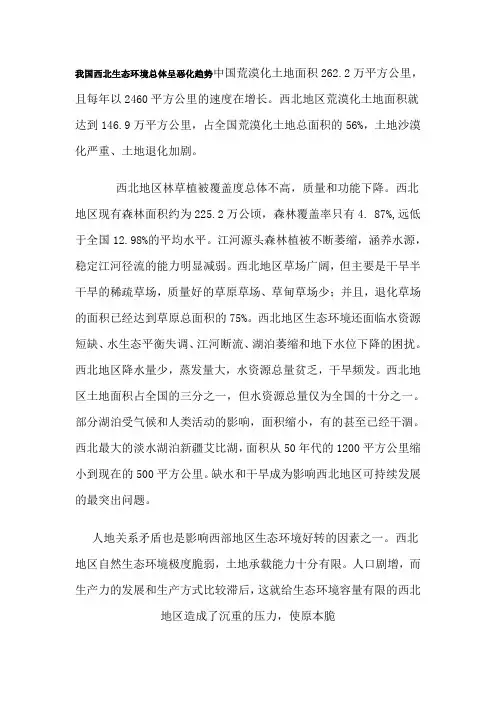

我国西北生态环境总体呈恶化趋势中国荒漠化土地面积262.2万平方公里,且每年以2460平方公里的速度在增长。

西北地区荒漠化土地面积就达到146.9万平方公里,占全国荒漠化土地总面积的56%,土地沙漠化严重、土地退化加剧。

西北地区林草植被覆盖度总体不高,质量和功能下降。

西北地区现有森林面积约为225.2万公顷,森林覆盖率只有4. 87%,远低于全国12.98%的平均水平。

江河源头森林植被不断萎缩,涵养水源,稳定江河径流的能力明显减弱。

西北地区草场广阔,但主要是干旱半干旱的稀疏草场,质量好的草原草场、草甸草场少;并且,退化草场的面积已经达到草原总面积的75%。

西北地区生态环境还面临水资源短缺、水生态平衡失调、江河断流、湖泊萎缩和地下水位下降的困扰。

西北地区降水量少,蒸发量大,水资源总量贫乏,干旱频发。

西北地区土地面积占全国的三分之一,但水资源总量仅为全国的十分之一。

部分湖泊受气候和人类活动的影响,面积缩小,有的甚至已经干涸。

西北最大的淡水湖泊新疆艾比湖,面积从50年代的1200平方公里缩小到现在的500平方公里。

缺水和干旱成为影响西北地区可持续发展的最突出问题。

人地关系矛盾也是影响西部地区生态环境好转的因素之一。

西北地区自然生态环境极度脆弱,土地承载能力十分有限。

人口剧增,而生产力的发展和生产方式比较滞后,这就给生态环境容量有限的西北

地区造成了沉重的压力,使原本脆

弱的生态环境不断恶化。

中国研究人员在对西北地区近50年以来的生态状况进行分析后认为,受土地沙漠化、植被覆盖度不高、水资源紧缺和人地矛盾等客观因素影响,西北地区生态环境局部有所改善,总体仍呈恶化趋势。

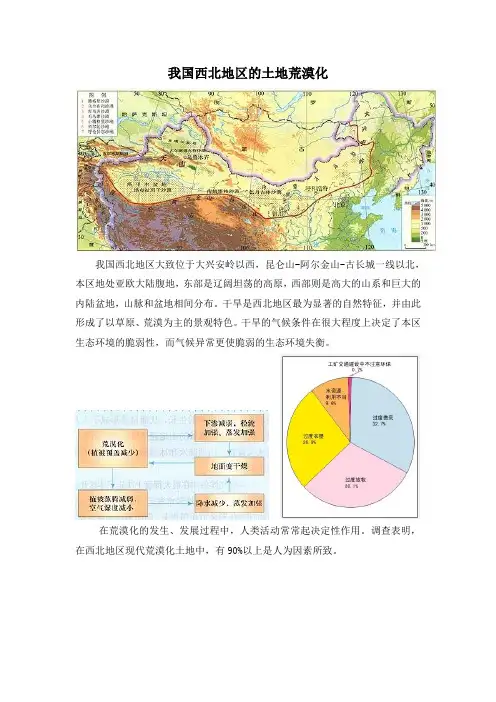

我国西北地区的土地荒漠化我国西北地区大致位于大兴安岭以西,昆仑山-阿尔金山-古长城一线以北,本区地处亚欧大陆腹地,东部是辽阔坦荡的高原,西部则是高大的山系和巨大的内陆盆地,山脉和盆地相间分布。

干旱是西北地区最为显著的自然特征,并由此形成了以草原、荒漠为主的景观特色。

干旱的气候条件在很大程度上决定了本区生态环境的脆弱性,而气候异常更使脆弱的生态环境失衡。

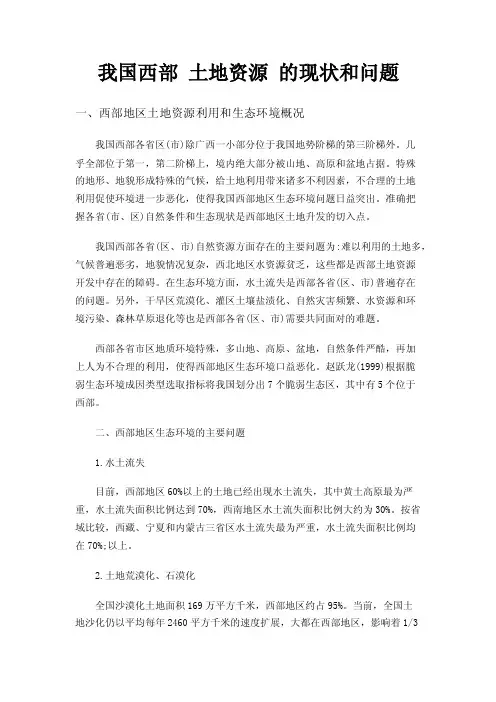

在荒漠化的发生、发展过程中,人类活动常常起决定性作用。

调查表明,在西北地区现代荒漠化土地中,有90%以上是人为因素所致。

虽然世界上几乎无人不知横亘非洲北部的撒哈拉沙漠,却很少有人知道与之相邻的萨赫勒地区。

萨赫勒地区通常是指撒哈拉沙漠南缘东西延伸的干旱与半干旱、热带沙漠与热带草原的过渡地带,年降水量大约为100-500mm 。

20世纪60、70年代,萨赫勒地区遭受罕见大旱,并引发严重荒漠化,经济受到严重打击。

气候的严酷性决定了萨赫勒地区的传统经济以自给性质的游牧业为主。

20世纪以来,随着人口经济发展及交通条件改善,这里的传统游牧经济也向商品性定居牧业经济转化。

20世纪50年代以来,随着人口急剧增加,对粮食的需求迅速增加。

这一因素促使萨赫勒以南的旱作农业不断向北推进,农牧之争加剧。

非洲萨赫勒地区的土地荒漠化前苏联垦荒区的土地荒漠化20世纪50年代,前苏联在西西伯利亚平原及哈萨克丘陵北部地区组织大规模的垦荒。

这一地区属于草原带向半荒漠带过渡的干草原带,气候干旱,降水量和降水变率大,干旱年份出现的频率很高。

这一地区地势较平坦,没有任何天然屏障阻挡来自极地和西伯利亚寒风的侵袭,冬春两季常有6-8级大风。

冬季的强风常将农田的积雪全部吹掉,春末夏初常形成大范围沙尘暴。

在垦荒初期,人们没有充分考虑到垦荒区的气候和土壤等自然条件的特点,没有采取相应的保护措施,而是采用快速联片的“剃光头”式的开荒及不恰当的耕作方法,如使用壁犁深翻土地,将作物残茬埋入土中等,结果导致生态平衡失调,土壤风蚀以及由此引发的黑风暴一度十分严重。

我国西部土地资源的现状和问题一、西部地区土地资源利用和生态环境概况我国西部各省区(市)除广西一小部分位于我国地势阶梯的第三阶梯外。

几乎全部位于第一,第二阶梯上,境内绝大部分被山地、高原和盆地占据。

特殊的地形、地貌形成特殊的气候,给土地利用带来诸多不利因素,不合理的土地利用促使环境进一步恶化,使得我国西部地区生态环境问题日益突出。

准确把握各省(市、区)自然条件和生态现状是西部地区土地升发的切入点。

我国西部各省(区、市)自然资源方面存在的主要问题为:难以利用的土地多,气候普遍恶劣,地貌情况复杂,西北地区水资源贫乏,这些都是西部土地资源开发中存在的障碍。

在生态环境方面,水土流失是西部各省(区、市)普遍存在的问题。

另外,干旱区荒漠化、灌区土壤盐渍化、自然灾害频繁、水资源和环境污染、森林草原退化等也是西部各省(区、市)需要共同面对的难题。

西部各省市区地质环境特殊,多山地、高原、盆地,自然条件严酷,再加上人为不合理的利用,使得西部地区生态环境口益恶化。

赵跃龙(1999)根据脆弱生态环境成因类型选取指标将我国划分出7个脆弱生态区,其中有5个位于西部。

二、西部地区生态环境的主要问题1.水土流失目前,西部地区60%以上的土地已经出现水土流失,其中黄土高原最为严重,水土流失面积比例达到70%,西南地区水土流失面积比例大约为30%。

按省域比较,西藏、宁夏和内蒙古三省区水土流失最为严重,水土流失面积比例均在70%;以上。

2.土地荒漠化、石漠化全国沙漠化土地面积169万平方千米,西部地区约占95%。

当前,全国土地沙化仍以平均每年2460平方千米的速度扩展,大都在西部地区,影响着1/3的国土面积和4亿多人口的生产、生活。

我国已有1/4以上的土地出现荒漠化,其中95%以上的荒漠化土地集中在我国西部7省区,其中新疆最多,其次是内蒙占,再次为甘肃、宁夏、西藏、青海和陕西。

在我国西南地区,因水土流失,出现了"石漠化",其中贵州的石山和半石山面积达到3万平方千米,约占全省土地总面积的17%,极大地限制了土地开发利用。

我对土地荒漠化的观察和思考

作者

近些年,我经常有机会去中国西北部的边远地区。

在不断地车游中,我看到了日益严重的土地荒漠化情况。

开阔的黄土地上,曾经茂密的草原已经基本消失,只剩下零星的灌木和枯黄的草丛。

风吹起的黄沙弥漫天空,给人一种压抑的感觉。

这不是天然形成的灾害,而是人为因素导致的。

多年来,过度放牧和不合理的灌溉方式,让这片地方的植被遭受不小破坏。

再加上全球气候变暖的影响,这块土地的能力支撑植物生长日益减弱。

严重的人为因素造成的自然生态破坏,给当地经济带来了很大打击。

面对这一情况,我们应该吸取教训,改变方式。

制定完善的环境保护政策,实施有效的监管;大力推行篮柳林、柳柏林等抗旱植被的人工造林;传播的理念,采取节约有效的灌溉方法;发展可持续的放牧业模式,限制过度放牧。

只有通过全社会的共同努力,我们才能遏制和扭转土地荒漠化的趋势,恢复珍贵的生态资源。

我们每个公民也应该从日常生活中做起,养成环保的习惯。

通过这些观察和思考,我更深切地认识到,我们每个人都应意识到保护环境的重要性,为可持续发展出一份力。

⼟地荒漠化----以我国西北地区为例⼟地荒漠化----以我国西北地区为例课标要求:以某⽣态脆弱区为例,说明该类地区存在的环境与发展问题,以及综合治理措施教学⽬标1、指出我国荒漠化的主要类型2、分析西北地区荒漠化的原因并提出治理措施第⼀课时基础知识梳理⼀、荒漠化的含义1、概念:指由于和⼈类活动等因素造成的⼟地退化。

2、⼟地退化:指由于使⽤⼟地不当或其他因素,所导致的、草原和等资源的⽣产能⼒下降。

严重的退化,可使⼟地完全丧失⽣产能⼒。

3、我国的荒漠化的类型:(1)沙漠化:指沙质荒漠化,它是原⾮沙漠地区出现以风沙活动为主要标志的类似沙漠景观的环境变化过程,主要分布于⼲旱、半⼲旱沙漠边缘。

除⾃然原因外可能与过度放牧、过度耕作、烧柴问题等,最终导致⼟地⽣产⼒下降或衰竭。

沙漠化是荒漠化最主要的类型,也是危害最⼤的⼀种荒漠化,此类荒漠化多见于我国西北地区。

(2)⽯漠化:指⽯质荒漠化,分布在湿润半湿润地区。

我国南⽅低⼭丘陵地区和云贵⾼原地区⼟层薄,再加上⼈类活动对植被的破坏、陡坡地开垦等⼈为因素的影响,在多⾬的条件下,⼟层被冲刷并被流⽔冲蚀,甚⾄有的地⽅表⼟层被完全侵蚀掉⽽裸露出基岩,导致⼟地退化,⽣产能⼒下降的现象。

(3)次⽣盐渍化:分布在⼲旱、半⼲旱和半湿润地区。

指不合理灌溉或者只灌⽔不排⽔等⼈类活动,导致地下⽔位上升,造成盐分在地表聚集。

次⽣盐渍化多发⽣在我国西北和华北。

(4)红⾊荒漠:分布在我国南⽅低⼭丘陵红壤分布区。

⾬⽔冲刷和流⽔冲蚀作⽤,使裸露的红壤成⽚、成块地流失,导致⼟层变薄甚⾄缺失⽽不能⽣长植物的现象。

(5)寒漠化:两极、⾼⼭或⾼原等寒冷⽓候下的荒漠。

寒漠地区的寒冻物理风化作⽤强烈,形成⼤量岩屑。

我国主要分布在青藏⾼原冰雪活动带以下的冰缘附近。

(5)⽔⼟流失:指由于⾃然或⼈为因素的影响、⾬⽔不能就地消纳、顺势下流、冲刷⼟壤,造成⽔分和⼟壤同时流失的现象。

主要原因是地⾯坡度⼤、⼟地利⽤不当、地⾯植被遭破坏、耕作技术不合理、⼟质松散、滥伐森林、过度放牧等。

我国西部土地荒漠化问题探索土地荒漠化是指干旱、半干旱和亚湿润干旱地区的土地退化现象。

这种现象在世界各国是普遍存在的。

作为土地荒漠化的重灾区,我国西部存在着大量荒漠化的土地[1]。

从某种意义上讲,土地荒漠化已成为制约西部经济社会发展的重要因素。

本文拟对西部地区的土地荒漠化问题进行宏观考察和微观研究,希望有助于大家对这个问题的认识。

一、中国西部荒漠化土地的分布中国西部分为西北和西南两大区域:西北包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古等省区,西南则包括四川、云南、贵州、广西、重庆、西藏等省市区。

学术界一致认为,西北地区土地荒漠化的情况很严重,但对西南地区的土地荒漠化尚未达成共识。

事实上,土地荒漠化的问题在西北和西南地区都是存在的,只是表现的特征不同而已。

据国家林业局《第二次全国荒漠化监测》结果,1999年我国荒漠化土地面积达到267.4万平方千米,占全国土地总面积的27.9%。

其中风蚀荒漠化面积187.3万平方千米,占荒漠化土地总面积的70%;水蚀荒漠化面积26.5万平方千米,占9.9%;土壤盐渍化面积17.3万平方千米,占6.5%;冻融荒漠化面积36.3万平方千米,占13.6%[2]。

这些荒漠化的土地主要分布在18个省(区)的471个县(旗)。

这些县(旗)大部分位于西部地区。

西北地区的土地荒漠化主要表现为农田和草场的沙化。

我国西北地区有十几处面积较大的沙漠,它们是新疆的塔克拉玛干沙漠、古尔班通古特沙漠、库姆达格沙漠,青海的柴达木沙漠风蚀地,内蒙的巴丹吉林沙漠、乌兰布和沙漠、雅玛利克沙漠、浑善达克沙地,内蒙、甘肃的腾格里沙漠,内蒙、宁夏、陕西的毛乌素沙地等等。

这些沙漠分布于东经75°至东经122°,北纬37°至北纬47°的高原、盆地和平原之间,总面积达70多万平方千米[3](P3)。

除沙漠之外,西部地区还有将近60万平方千米的戈壁。

如此广袤的沙漠、戈壁是中国西部独特的自然景观,也是西部土地荒漠化的重要表现。

在茫茫沙漠和漫漫戈壁的周边地区,土地荒漠化的情况随处可见,不少地方的耕地和草场已经完全沙化。

内蒙古沙漠化土地最多,达80 560平方千米;其次是新疆,沙化总面积为30471平方千米;陕北地区沙化21686平方千米;甘肃沙化面积10736平方千米;宁夏沙化面积10215平方千米;青海沙化面积亦达到4400多平方千米。

在上述沙化土地中,正在沙漠化的土地约67000平方千米,强烈沙漠化的土地约60000平方千米,严重沙漠化的土地约35000平方千米。

陕北地区和内蒙鄂尔多斯地区,内蒙科尔沁、西拉木伦河上游、锡林郭勒及察哈尔草原,宁夏中东部地区、贺兰山西麓山前平原,甘肃弱水流域、阿拉善中部及河西走廊绿洲边缘地带,沙漠不断向外扩展[4],使大片农田、草场呈现出荒漠景观。

据统计,陕西土地荒漠化率为15.96%,甘肃为50.62%,宁夏为75.98%,青海为33.06%,新疆为86.07%,内蒙古为59.27%[5](P153)。

情况相当严重。

西南地区的土地荒漠化则主要表现为农田的石漠化。

石漠化地区土层浅薄,植被稀少,生态环境脆弱。

在漫长的岁月中,西南诸省区形成一些面积较大的岩溶地貌和石漠景观。

如云南全省岩溶面积达11.1万平方千米,主要分布在滇东、滇东南和滇东北地区,占全省总面积的29%。

贵州省石漠化土地在黔南、黔西南、黔东南、六盘水、安顺、毕节、铜仁、遵义等地均有分布,总面积达13.888万平方千米,占全省总面积的7.9%。

在石漠化地区,岩石裸露率在70%以上者占石漠化面积的38.9%。

有不少旱地还潜伏着石漠化的危机[6]。

广西石漠化的情况更为严重,岩溶山区的石漠化面积已占总面积的37.8%[7](P336)。

除沙漠化和石漠化外,水土流失等原因引起的土地退化也相当普遍。

20世纪末,全国水土流失面积为179万平方千米,西部地区水土流失面积约占全国水土流失总面积的2/3。

据中国科学院可持续发展研究小组的《1999年中国可持续发展战略报告》和陆大道等的《1999年中国区域发展报告》,1999年西北各省区的水土流失面积为56.22万平方千米,西南各省区水土流失面积为45.99万平方千米,这还没有包括西藏的水土流失面积,如果加上西藏,数字就更大了。

在西部各省区中,宁夏的水土流失率达69.94%,陕西66.87%,四川43.65%,贵州43.55%,高出全国平均值的1至3倍。

由于水土流失,地力不断下降,不少原本适宜农牧的地方也出现了荒漠化的倾向。

二、西部土地荒漠化的历史过程从历史地理学的角度来看,中国西部地区土地荒漠化并非一朝一夕之故。

无论是西北地区的沙漠化现象,还是西南地区的石漠化现象,都是在“史前”时期和历史时期逐渐形成的。

换言之,西部地区的土地荒漠化经历了一个发展变化的过程。

据地质资料、考古资料和文献资料,位于西部地区的塔克拉玛干沙漠、古尔班通古特沙漠、巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠和浑善达克沙地在地质历史时期就已经存在。

陕北黄土高原与鄂尔多斯高原之间的毛乌素沙地则是在第四纪以来逐渐形成的[8]。

尽管这些沙漠形成的时间有先有后,但都经历了由小到大的变化。

翻开丰富的历史典籍,我们在先秦、秦汉时期的文献中已可看到“流沙”的记载。

不过,那时的“流沙”只有三处:一处是指敦煌以西的沙漠,即今新疆境内白龙堆沙漠和塔克拉玛干大沙漠。

一处是居延海一带的流沙,即今内蒙古的巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠。

还有一处是指阴山以北的沙漠,史书上称之为“大漠”或“大幕”。

敦煌以西的沙漠位于丝绸之路沿线,当年张骞凿空、班超通西域、赵充国在西域屯田皆经过其地,故文献中对这一沙漠记载较多。

《高僧传》载法显赴印度时,“发自长安,西渡流沙”。

所谓“西渡流沙”就是向西穿过白龙堆的沙漠。

居延是汉代重要的屯田区域,故居延以东以北的流沙多见于汉代史籍。

《汉书》卷二八《地理志》载,弱水“余波入至流沙”。

《后汉书》卷一一三解释说,居延又称“居延海”,是古代的流沙之地。

至于阴山之北的流沙,则往往与匈奴相连。

《说文解字》说:“漠,北方流沙也。

”《后汉书》卷二三载:“遂陵高阙,下鸡鹿,经碛卤,绝大漠。

”《晋书》卷九七载:“匈奴地南接燕赵,北暨沙漠”。

当时对于陕北黄土高原上的毛乌素沙地并没有明确记载,说明那时毛乌素沙地明沙很少,尚未引起人们的注意。

魏晋南北朝时期,文献中对沙漠的记载明显增多。

这一时期文献中记载的沙漠,仍然主要是前面提到的流沙。

如《博物志》卷八载:“自敦煌涉流沙往外国,沙石千余里。

”《周书》卷五○载:“鄯善,古楼兰国也……地多沙卤,少水草。

北即白龙堆路……西北有流沙数百里。

”这些记载所说的流沙显然是指塔里木盆地中的沙漠。

《晋书》卷二载:“前者明公西征灵州,北临沙漠,榆中以西,望风震服。

”《魏书》卷九九载:“鲜卑秃发乌孤八世祖匹孤自塞北迁于河西。

其地东至麦田、牵屯,西至湿罗,南至浇河,北接大漠。

”这里所说的沙漠或大漠则是指甘肃以北内蒙古地区的沙漠。

此外,这一时期的文献中还提到青海柴达木盆地的沙地。

《洛阳伽蓝记》卷五载:“发赤岭西行二十三日,渡流沙,至土谷浑国。

路中甚寒,多饶风雪,飞沙走砾,举目皆满,唯土谷浑城左右暖于余处。

”这说明人类活动范围扩大,认识的沙漠较前增多。

由于战争和动乱的等因素影响,有些地方已出现荒漠化的倾向。

最典型的事例就是西汉时在河西走廊和“西域”开垦的一些“屯田”被迫放弃,沦为荒漠化的土地。

时至今日,在武威、张掖、敦煌等地的沙漠和戈壁上,仍然可以依稀地看出汉代城堡、烽燧和农田的遗迹。

但此时的土地荒漠化是有限的。

许多后来沙化非常严重的地方在当时生态环境仍然是较好的。

如当时黄土高原北端的白于山南麓有茂密的森林,白于山北麓的芦河流域和红柳河流域则是灌木草原,间有乔木散生其间。

公元五世纪初,匈奴首领赫连勃勃曾说:“美哉斯阜!临广泽而带清流。

吾行地多矣,未见若斯之美!”[9](卷五五五引崔鸿《十六国春秋》) 并在此地修建了著名的“统万城”,作为大夏的国都。

说明此地生态环境很好,根本不存在荒漠化的问题[10]。

隋唐五代时期,文献中对西部地区的主要沙漠均有记载。

由于人类活动的加强,西部荒漠化地区有所扩大。

例如,唐代前期,统万城周围地区仍是有名的“卧马草地”。

其后由于毛乌素南缘地区过度开垦和放牧,天然植被遭到严重破坏,毛乌素流沙不断南移。

到唐代晚期,统万城一带已受到风沙的侵袭。

河西走廊地区自汉代设郡以来,人口不断增加,土地开发的规模日益扩大。

经过长期的经营,到唐代显得相当富庶。

但由于人们对绿洲水土资源过度利用,以及采取过度樵采等不良土地利用方式,在一定程度上破坏了绿洲的生态环境,从而导致了沙漠化的扩大。

唐代以后,石羊河下游、黑河下游、马营河及摆浪河下游等地的汉唐绿洲都经历了沙漠化的过程[11](P79—144)。

由于昆仑山北麓河水的退缩,塔克拉玛干沙漠的南移,塔里木盆地南缘的大片绿洲变成荒漠,楼兰、精绝等西域古国被掩埋在沙漠之中,成为沙漠深处的废墟[12](P19—27),丝绸之路南道也随之衰落。

宋元明清时期,荒漠化的规模进一步扩大。

在宋辽夏金对峙阶段,由于战争和动乱,北方地区人口逃亡情况严重,不少地方农田荒芜,水利失修,沦为荒漠。

在辽、金和西夏统治的北方地区,荒漠化的情况特别突出。

《辽史》卷三二载:“辽国尽有大漠”,《宋朝事实》卷二○载:“自京、镇等处土田丰好,兵马强盛,地利物产颇有厚利,其他自中下州固已寂寥荒漠。

”《西夏书事》卷三三云:“夏南境地仅存五六千里,居民皆散处沙漠、山谷间。

”显然,宋元之际是北方荒漠化扩大的重要阶段。

明清之际,由于人口大量增加,西部地区再次掀起开垦土地的热潮,许多地方的天然植被遭到严重破坏,荒漠化不断扩大。

在西域地区,绿洲面积急剧缩减,许多汉唐时期的遗迹都被掩埋在黄沙之下。

在鄂尔多斯高原南部,毛乌素沙地不断向东南地区推进。

在黄土高原,水土流失的情况与日俱增。

在西南四川、贵州等地,石漠化区域也在扩大,以毛乌素沙地南缘为例。

毛乌素沙地南缘在明代出现大规模屯垦。

清初长城沿线放垦,所留草地仅十之二三。

结果出现“古沙翻新”或“就地起沙”的情况。

形成“地拥黄沙草不生”的荒凉景观。

民国时期,鄂尔多斯与黄土高原之间的天然植被继续遭到破坏,荒漠化随之不断扩大,最终形成了目前的状况。

三、导致西部土地荒漠化的原因中国西部土地荒漠化的原因是什么?为什么西部土地荒漠化会呈现出加速的态势?自然因素和人为因素在土地荒漠化过程中起了怎样的作用?这些问题都很重要,值得我们反复思考。

土地荒漠化既是自然现象,又是社会现象,可以说是人类活动作用于自然环境的结果。

因此,我们在研究西部土地荒漠化原因的时候,必须从自然和社会两方面入手。

从自然方面来看,中国西部存在着容易导致土地荒漠化的条件。