土地荒漠化的数值分析研究

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:15

乌拉特后旗荒漠化现状及治理对策_调研报告乌拉特后旗地处巴彦淖尔盟西北部,地域辽阔,地类复杂,生态系统类型多样,自然条件差异较大,平均海拔1300—1500米左右,属干旱荒漠草原,生态环境十分恶劣,干旱少雨,风大沙多,年降雨量不足100毫米,全旗荒漠化和沙化严重,风灾、旱灾等自然灾害频繁。

(一)土地利用现状总土地面积2.5万平方公里,占巴盟总土地面积的38%。

其中高平原区2879万亩,占全旗总面积的78%,山地丘陵区721万亩,占19%,山前套区75万亩,占3%。

全旗现有林业用地面积1335万亩,其中有林地1.4万亩,灌木林地183万亩,疏林地0.04万亩,未成林造林地2.89万亩,宜林地1147万亩,全旗森林覆被率为5.1%。

现有耕地7万亩,全部为沙质耕地,占总面积的0.2%,人均占有耕地2.7亩。

草场2395.57万亩,其它用地29.99万亩。

其中:沙化土地总面积1627.1万亩,占总土地面积的44%,其中可治理面积1200万亩。

(二)水资源及利用现状全旗平均水资源总量21297.33万立方米,其中地表年径流5427.6万立方米,地下水资源15980.03万立方米,地下水资源可开采资源8910.39万立方米。

境内地表水分为两大水系,分水岭南面是以黄河侵蚀基准面的外流水系,主要有13条河沟,大部分为间歇河,水量小;分水岭以北是内陆水系,是南北流向,最终流向蒙古境内和旗境内的戈壁、沙漠地区,内流河水量都很小,常常见不到地表径流。

地下水主要以大气降水入渗,渠道渗漏、灌溉入渗以及山前侧渗为主。

(三)牧业资源现状全旗现有存栏大小畜64万头(只),其中大畜5000峰,小畜63.5只。

1999年测算,乌拉特后旗草场的适宜载畜量为28.64万绵羊单位,但实际载畜量则为65万头(只),超出正常载畜量37万头(只)。

2003年测算,乌拉特后旗草场的适宜载畜量为32.21万绵羊单位,适宜载畜量88亩/只。

年畜牧业产值为8485.1万元,年商品率为28%。

基于TM影像的土地荒漠化变化研究——以巴彦淖尔地区为例黄伟张懿王利明(内蒙古自治区林业监测规划院呼和浩特市 010020)摘要:以2004年、2009年两期TM影像数据为主要数据源,在2004年巴彦淖尔地区荒漠化监测数据基础上,通过人机交互解译的方式提取巴彦淖尔地区荒漠化信息运用GIS手段对巴彦淖尔地区荒漠化土地按荒漠化类型、荒漠化程度进行了分析,结果表明:巴彦淖尔地区以风蚀荒漠化为主,81.7%的荒漠化土地是风蚀荒漠化;巴彦淖尔地区风蚀、盐渍化荒漠化分别增加2.1万hm2和0.67万hm2,水蚀荒漠化减少0.01万hm2。

关键词:TM影像;巴彦淖尔;荒漠化1研究区域概况巴彦淖尔市地处内蒙古自治区西北部,位于东经105°12′至109°53′,北纬40°13′至42°28′之间,东与包头市和乌兰察布市毗邻,南隔黄河与鄂尔多斯市相望,北与蒙古人民共和国接壤,西与乌海市和阿拉善盟相连。

巴彦淖尔地区属中温带大陆性季风气候型,地处中纬度,远离海洋,具有显著温带大陆性气候特点,巴彦淖尔地区位于干旱、半干旱气候带,土地荒漠化面积545.82万hm2,居内蒙古自治区第四位。

巴彦淖尔地区是我国北方的农牧交错地带,与蒙古国戈壁荒漠区相接壤,土地荒漠化分布广、程度高,荒漠化土地面积占整个巴彦淖尔地区土地面积的84.6%。

2研究内容及方法2.1研究内容对研究区域,利用2004年、2009年两期TM影像,进行判读、区划,提取巴彦淖尔地区荒漠化土地面积、土地荒漠化类型、土地荒漠化程度等因子,通过GIS软件做空间分析,计算土地荒漠化类型、程度变化,最后得到巴彦淖尔地区2004年-2009年5年间土地荒漠化变化结果。

2.2研究方法解译标志按照不同不同荒漠化类型、不同荒漠化程度进行采集。

采集解译标志时,按照《土地荒漠化监测方法》(GB-T20483-2006)将风蚀、水蚀、盐渍化三类荒漠化分别分为轻度、中度、重度、极重度四级,建立荒漠化土地有关因子与遥感影像色调、纹理、分布等特征的对应关系。

石羊河流域荒漠化评价指标研究石羊河流域荒漠化评价指标研究摘要:随着全球气候变暖和人类活动的增加,荒漠化问题日益严重,对环境和人类社会产生了严重的影响。

石羊河流域作为中国西北地区重要的农业区和牧区,其荒漠化问题成为亟待解决的问题。

本研究旨在综合分析石羊河流域的荒漠化状况,提出一套科学合理的荒漠化评价指标。

一、引言石羊河流域位于中国内蒙古自治区和山西省交界处,是中国西北地区最大的内陆河流之一。

由于其特殊的地理环境和气候条件,石羊河流域的荒漠化问题十分严重。

荒漠化不仅导致土地资源的浪费,还给农业生产和牧区发展带来了巨大的压力。

因此,评价石羊河流域的荒漠化程度具有重要的意义。

二、荒漠化评价指标的选择为了科学准确地评价石羊河流域的荒漠化程度,本文选择了以下指标进行评价:1. NDVI指数:NDVI(Normalized Difference Vegetation Index)是一种常用的反映植被覆盖状况的指标。

通过计算植被区和非植被区的红外光和可见光的比值,可以得出一个介于-1到1之间的数值。

数值越接近1,代表植被覆盖越好,数值越接近-1,代表非植被覆盖越多。

2. LST指数:LST(Land Surface Temperature)是反映土地表面温度的指标,可以通过遥感技术获取。

LST的高低与植被覆盖、土壤湿度等因素密切相关,可以用来评价荒漠化程度。

3. SI指数:SI(Soil Index)是一种衡量土壤质量的指标,可以反映土壤的持水能力和养分含量。

荒漠化程度越严重,土壤质量越差,SI指数越低。

4. L指数:L(Leaf Area Index)是一种反映植物叶面积密度的指标,可以用来评价植被的茂密程度。

荒漠化程度越高,植被茂密度越低。

三、荒漠化评价指标的计算与分析本文利用遥感数据和统计学方法,对石羊河流域的NDVI、LST、SI和L指标进行了计算和分析。

结果显示,石羊河流域的荒漠化程度较高,NDVI指数偏低,LST指数偏高,SI指数偏低,L指数偏低。

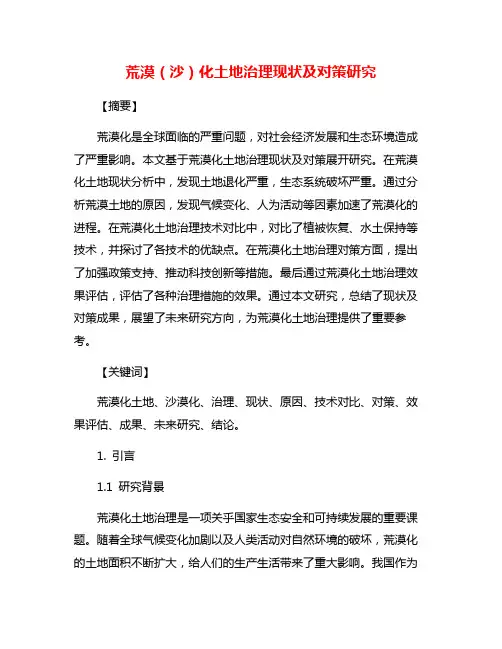

荒漠(沙)化土地治理现状及对策研究【摘要】荒漠化是全球面临的严重问题,对社会经济发展和生态环境造成了严重影响。

本文基于荒漠化土地治理现状及对策展开研究。

在荒漠化土地现状分析中,发现土地退化严重,生态系统破坏严重。

通过分析荒漠土地的原因,发现气候变化、人为活动等因素加速了荒漠化的进程。

在荒漠化土地治理技术对比中,对比了植被恢复、水土保持等技术,并探讨了各技术的优缺点。

在荒漠化土地治理对策方面,提出了加强政策支持、推动科技创新等措施。

最后通过荒漠化土地治理效果评估,评估了各种治理措施的效果。

通过本文研究,总结了现状及对策成果,展望了未来研究方向,为荒漠化土地治理提供了重要参考。

【关键词】荒漠化土地、沙漠化、治理、现状、原因、技术对比、对策、效果评估、成果、未来研究、结论。

1. 引言1.1 研究背景荒漠化土地治理是一项关乎国家生态安全和可持续发展的重要课题。

随着全球气候变化加剧以及人类活动对自然环境的破坏,荒漠化的土地面积不断扩大,给人们的生产生活带来了重大影响。

我国作为世界上人口最多的发展中国家之一,面临着严峻的荒漠化土地治理挑战。

在过去的几十年里,我国的荒漠化土地面积不断扩大,主要集中在西北地区。

长期以来,气候变化、过度放牧、不合理的农业开发等因素导致了土地的退化和生态环境的恶化。

荒漠化土地的扩张不仅影响了当地居民的生产生活,还直接威胁着国家的生态安全。

对荒漠化土地的治理成为当前亟待解决的问题。

通过制定科学有效的治理措施,可以逐步恢复荒漠化土地的生态功能,保护生态环境,促进区域经济发展。

在这样的背景下,开展荒漠化土地治理现状及对策研究显得尤为重要。

的指导下,我们将深入分析荒漠化土地的现状、原因,并探讨有效的治理技术和对策,以期为解决这一难题提供科学的依据和方法。

1.2 研究目的研究目的是深入分析荒漠化土地的现状及原因,探讨不同的治理技术,进而提出可行的对策方案。

通过研究,旨在为有效治理荒漠化土地提供科学依据,促进土地的恢复和改善。

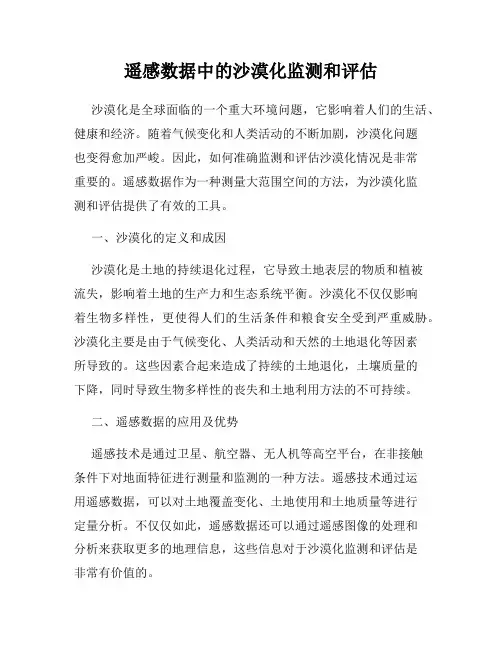

遥感数据中的沙漠化监测和评估沙漠化是全球面临的一个重大环境问题,它影响着人们的生活、健康和经济。

随着气候变化和人类活动的不断加剧,沙漠化问题也变得愈加严峻。

因此,如何准确监测和评估沙漠化情况是非常重要的。

遥感数据作为一种测量大范围空间的方法,为沙漠化监测和评估提供了有效的工具。

一、沙漠化的定义和成因沙漠化是土地的持续退化过程,它导致土地表层的物质和植被流失,影响着土地的生产力和生态系统平衡。

沙漠化不仅仅影响着生物多样性,更使得人们的生活条件和粮食安全受到严重威胁。

沙漠化主要是由于气候变化、人类活动和天然的土地退化等因素所导致的。

这些因素合起来造成了持续的土地退化,土壤质量的下降,同时导致生物多样性的丧失和土地利用方法的不可持续。

二、遥感数据的应用及优势遥感技术是通过卫星、航空器、无人机等高空平台,在非接触条件下对地面特征进行测量和监测的一种方法。

遥感技术通过运用遥感数据,可以对土地覆盖变化、土地使用和土地质量等进行定量分析。

不仅仅如此,遥感数据还可以通过遥感图像的处理和分析来获取更多的地理信息,这些信息对于沙漠化监测和评估是非常有价值的。

遥感数据在沙漠化监测和评估领域的应用主要体现在以下几个方面:1、快速识别沙漠化区域:利用遥感数据获得的多光谱图像,可以快速识别出土地中已经受到沙漠化影响的区域。

这些图像还能够帮助研究人员了解区域土地覆盖的变化,对沙漠化的发生和进一步发展进行预测。

2、评估沙漠化程度:遥感数据分析可以量化这些土地退化的过程,同时也能够确定造成沙漠化的具体因素。

这些信息对于政府机构和环保组织来说至关重要,因为他们需要有充足的信息才能够制定正确的对策来应对沙漠化问题。

3、辨别沙漠化类型:通过遥感图像的处理和分析,可以辨别出土地沙化、荒漠化、石漠化等不同类型的沙漠化过程。

这对于了解沙漠化类型的差异性、预测其发展趋势及其影响范围等具有非常重要的意义。

三、遥感数据在沙漠化监测和评估中的局限1、遥感数据的分辨率有限:遥感分幅图像的分辨率是有限的,并且在不同的遥感平台和传感器上分辨率也不同。

地球沙漠化研究报告总结

地球沙漠化是一个全球性的环境问题,严重威胁着人类的生存和可持续发展。

根据最新的研究报告,以下是一些关键总结:

1. 沙漠化的范围和速度正在加剧。

目前,全球大约有30%的

陆地面积已经沙漠化,每年有1%的土地面积发生沙化。

沙漠

化主要集中在非洲、亚洲和拉美地区。

2. 气候变化是沙漠化的主要原因之一。

全球变暖导致了降水不足、干旱和水资源的枯竭,进一步加剧了土地的退化和沙漠化。

3. 人类活动也是沙漠化的重要因素。

过度放牧、过度耕种、过度伐木和不合理的水资源利用等都会导致土地贫瘠和沙漠化。

4. 沙漠化对生态系统和生物多样性的影响是巨大的。

沙漠化不仅破坏了土地的肥沃性,还破坏了植被覆盖和动物栖息地,导致物种灭绝和生态系统崩溃。

5. 沙漠化对人类社会和经济的影响也是深远的。

沙漠化导致了农田减产、水资源匮乏、食物不安全和贫困等问题,进一步加剧了社会不稳定和环境移民。

综上所述,解决地球沙漠化是一项紧迫的任务。

国际社会应加强合作,采取措施减缓气候变化,促进可持续的土地利用和管理,保护生态系统和生物多样性,提高人们对沙漠化问题的认识和应对能力。

只有共同努力,我们才能实现一个无沙漠化的可持续发展的未来。

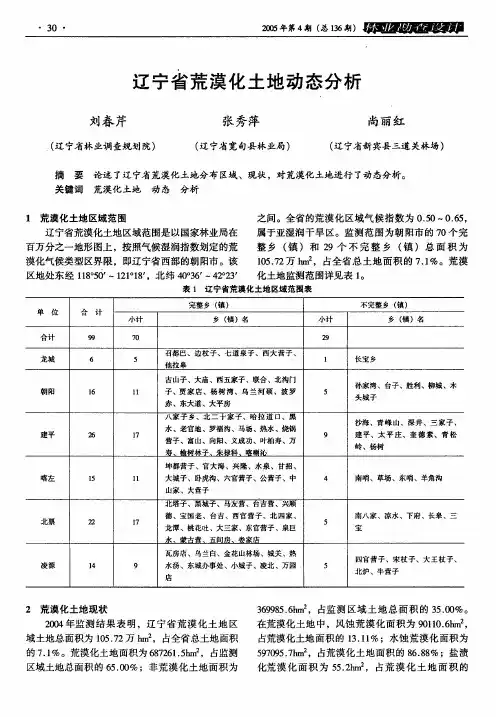

基于数据分析的沙漠化遥感定量监测与评价摘要本文以庫伦旗作为典型沙漠化研究区,以1995年和2005年的Landsat5 TM影像以及2016年的Landsat8 OLI影像为数据源,利用沙漠化面积变化、沙漠化程度的转移依次分析库伦旗21年间土地沙漠化变化情况。

结果表明:1995到2005年间,土地沙漠化程度加深,潜在沙漠化动态度为-4.2%,轻度、中度和重度沙漠化的动态度为4.7%、2.4%和1.6%;从2005到2016年间,土地沙漠化呈逆转趋势,潜在沙漠化动态度为 1.8%,轻度和重度沙漠化动态度为-1.3%和-5.7%。

本研究对改善库伦旗的生态环境和人民的生活具有重要意义。

关键词沙漠化;遥感数据;库伦旗1 研究背景中国是世界上受到沙漠化威胁最严重的国家之一,截止到2014年全国沙漠、戈壁以及沙漠化土地总面积近,其中沙漠化土地总面积近。

科尔沁沙地处于内蒙古高原与东北平原之间,是半湿润地区与半干旱地区的过渡地带,是我国北方沙漠化最为严重的地区之一。

科尔沁沙地现有的土地沙漠化面积为,与20世纪50年代比,沙漠化面积比增加了近20%。

这种大面积的土地沙漠化严重影响了当地的经济发展与环境保护。

库伦旗是科尔沁沙地中的典型沙漠化地区,故本文以库伦旗为研究区进行土地沙漠化的研究。

2 数据预处理2.1 数据预处理所选遥感影像均已进行辐射校正和几何校正,因此将Landsat 5TM影像和Landsat 8OLI影像依次进行波段融合,影像镶嵌和影像裁切。

3 结果与分析3.1 土地沙漠化程度及其变化(1)沙漠化面积变化分析以库伦旗土地沙漠化程度分布为基础,用ENVI 5.1Statistics统计功能可以得到库伦旗三年沙漠化不同程度的面积情况,再得到库伦旗不同程度沙漠化类型面积变化量和动态度值如表1。

由上表可以看出,在1995年到2016年这21年间,库伦旗的沙漠化呈现了先发展后逆转的局面,潜在沙漠化面积减少了680.7km2,动态度为-1.5%,轻度沙漠化面积增加了402.6km2,动态度为1.2%,中度沙漠化面积增加了400.0km2,动态度为3.2%,重度沙漠化面积减少了121.9km2,动态度为-2.7%。

关于土地荒漠化的危害及治理的研究报告关于土地荒漠化的危害及治理的研究报告1 土地沙漠化现状及危害1.1现状。

我国现有沙漠化土地168.9万平方公里,占国土面积的17.6%,其中沙漠面积为48.32万平方公里,戈壁面积为71.07万平方公里,风蚀残丘面积为3.2万平方公里。

主要分布在西北12省,自治区,直辖市及西藏自治区。

1.2危害。

土地沙漠化是我国当前最为严重的生态环境问题之一,它恶化生态环境,破坏生存条件,加剧自然灾害发生,制约经济发展,加深了贫困程度,严重影响社会稳定,给我国国民经济和社会发展造成了极大的危害。

据测算,我国每年因土地沙漠化造成的直接经济损失达540亿元,相当于西北五省(区)年财政收入的3倍,沙区每年因风蚀损失土壤有机质及氮、磷钾等达5590万吨,折合2.7亿吨化肥,受风沙危害,全国每年少养5000多万只,每年粮食减产30多亿吨,全国有2.4万多个村庄和城镇经常受风沙危害,有些甚至成为诱发民族矛盾、影响社会稳定的重要因素,沙漠化还威胁大中城市、交通运输、水利设施和工矿企业。

目前全国有1300多公里铁路、3万公里公路、数以千计的水库和5万多公里长的灌渠常年受风沙危害。

每年输入黄河的16亿吨泥沙中就有12亿吨来自沙区。

2 土地沙漠化产生原因2.1自然因素。

在自然状态下,主要有水蚀和风蚀两个方面。

由于一些省份气候干旱、大风频繁,这是沙化产生的一个主要原因。

2.2人为因素。

在人类活动影响下,自然因素引起的地表土壤破坏和土地物质的移动、流失会扩大、加速,据20世纪80年代中国科学院兰州沙漠所的调查,我国北方现代沙漠化扩大的成因中,94.5%为人为因素,人类活动对土壤沙化和沙漠化的加速作用由此可见一班。

由于过去追求粮食产量,大片草原、荒地被开垦种植,人类对土地的不合理耕种或过分耕种,过度放牧和森林的乱砍滥伐导致加速了土壤沙化。

2.3还有一些其他原因可以引起土壤成分破坏,使土质恶化,进而引起土壤沙化。

土地沙漠化防治课题研究报告范文下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!《土地沙漠化防治课题研究报告》一、研究背景随着全球气候变暖和人类活动的不断发展,土地沙漠化现象已经成为一个全球性的问题。

荒漠化土地治理综合评价模型研究荒漠化是指由于气候变化、土地过度利用、人为破坏等原因,导致土地逐渐失去生产力,无法支持自然植被和农作物的生长,形成沙漠化、石漠化、草地退化等现象。

荒漠化不仅影响土地生产力和自然生态系统的平衡,还对社会经济发展和人类生存带来严重的威胁。

因此,荒漠化土地治理成为当前国际社会面临的重大问题之一。

本文旨在探讨荒漠化土地治理综合评价模型研究的相关问题。

一、荒漠化土地治理现状我国荒漠化土地治理工作已经展开多年,取得了一定的成果。

但是,荒漠化土地的治理仍然面临诸多挑战。

首先,荒漠化土地的面积巨大,涉及范围广泛。

其次,治理成本高,需要投入大量资金和人力。

再次,缺乏有效的综合评价体系,无法准确评估治理效果和社会经济效益。

二、综合评价模型的研究意义综合评价模型是指将各种因素综合考虑,建立量化的评价指标和评价体系,以实现对荒漠化土地治理效果的全面评估和预测。

它的研究意义在于:1. 帮助政府和相关部门制定有效的制度和政策,提高治理效果和经济收益;2. 增强公众对荒漠化土地治理的关注和参与度,促进社会参与社会治理;3. 推进科学技术的创新和应用,推动荒漠化土地治理的研究和发展。

三、荒漠化土地综合评价指标体系荒漠化土地综合评价指标体系应包括生态环境、经济效益、社会效益等多个方面的因素。

其中,生态环境因素包括植被恢复情况、土地水土流失状况、土地覆盖度等;经济效益因素包括土地产出效益、劳动力就业情况、投入产出比等;社会效益因素包括环境改善情况、农民收入增加情况、社会和谐程度等。

四、综合评价模型的建立荒漠化土地综合评价模型可以采用数学建模和统计分析方法。

具体操作过程如下:1. 提取影响荒漠化土地治理的关键因素,并建立评价指标体系;2. 对指标进行量化和标准化处理,依据相关理论和模型选择相应的权重分配方式;3. 将各指标的得分加权求和,得到总体评价指数;4. 对评价结果进行解释和分析,提出改进意见和建议。

沙漠化预测与评估方法研究沙漠化是指原本非沙漠地区逐渐向沙漠转化的过程。

沙漠化对于人类和自然生态系统都有着极大的影响。

为了预测和评估沙漠化的发生和发展,需要研究相应的方法。

沙漠化的预测方法主要有基于遥感技术的监测和模型预测两种。

基于遥感技术的监测是通过卫星遥感数据获取沙漠化相关信息,如土地覆盖变化、土地利用变化等,进而判断沙漠化的发生和发展趋势。

模型预测则是通过建立数学模型,分析沙漠化的影响因素,预测沙漠化的发生和发展趋势。

基于遥感技术的监测方法主要包括植被指数法、土地覆盖变化法等。

植被指数法是通过计算植被指数,如归一化植被指数(NDVI)、比值植被指数(RVI)等,来反映植被覆盖度的变化,从而推断沙漠化的发生和发展趋势。

土地覆盖变化法则是通过比较不同时间点的遥感影像,分析土地覆盖变化情况,从而判断沙漠化的发生和发展趋势。

模型预测方法主要包括统计模型、机器学习模型等。

统计模型是通过对历史数据进行分析,建立数学模型,预测未来沙漠化的发生和发展趋势。

机器学习模型则是通过训练数据集,建立预测模型,预测未来沙漠化的发生和发展趋势。

沙漠化的评估方法主要有定量评价和定性评价两种。

定量评价是通过指标体系和评价模型,对沙漠化程度进行量化评价。

指标体系包括生态环境指标、社会经济指标等,评价模型包括层次分析法、灰色关联度分析法等。

定性评价则是通过专家评估和社会调查等方式,对沙漠化程度进行主观评价。

定量评价方法可以客观地反映沙漠化的发展趋势和程度,但需要建立完善的指标体系和评价模型。

定性评价方法则可以反映人们对于沙漠化的态度和看法,但存在主观性较强的问题。

总之,沙漠化预测与评估方法的研究对于有效防治沙漠化、促进可持续发展具有重要意义。

未来需要进一步完善相关技术和方法,提高预测和评估的准确性和科学性。

宁夏河东沙地荒漠化态势评价研究河东沙地地处干旱和半干旱过渡地带,属典型的农牧交错区,该区以土地沙化为特征的荒漠化问题严重威胁当地经济的发展和生态安全。

为更好地了解该区的荒漠化态势,服务于区域荒漠化的综合、科学防治,本文运用3S监测技术与地面调查相结合的方法,进行了河东沙地荒漠化过程与驱动力、荒漠化监测技术体系、群落与区域尺度荒漠化现状与动态评价的研究。

主要研究结果如下:(1)沙地荒漠化监测技术体系。

基于不同荒漠化监测技术与手段的特性,提出并构建了以RS、GIS技术为主体,以GPS定位与地面调查为补充的河东沙地荒漠化综合监测技术体系,该体系可用于不同空间尺度的荒漠化监测与评价。

(2)荒漠化过程与驱动力分析。

依据时间尺度将河东沙地荒漠化过程分为地质历史时期的荒漠化、人类历史时期荒漠化和现代荒漠化三种过程。

现代荒漠化过程表征的主体为农田风蚀沙化过程、草场退化过程、固定沙丘活化与流动沙丘移动过程。

现代荒漠化过程是人为因素与自然因素相互作用驱动的土地退化过程,第四纪沉积物为物质基础,气候因素为动力条件,人为过垦、过牧、过樵采、滥用水资源和开发建设活动是荒漠化的主要诱因。

造成荒漠化的最直接、最主要的驱动力为人口因素,其次为经济因素、技术因素、政策因素和文化因素等。

(3)基于地面调查的荒漠化评价。

在群落尺度上,构建了以植被覆盖度、土壤有机质含量和生物量3个因子为主的群落尺度荒漠化评价指标体系,经模糊数学综合评判的荒漠化程度与野外调查结果有很好的一致性。

利用群落调查方法综合评价的结果显示研究区总体属中度一强度荒漠化。

在县域尺度上,采用专家咨询与层次分析法相结合的方法,分层构建了由2个一级指标、6个二级指标、15个三级指标构成的荒漠化评价指标体系。

(4)基于3S技术的荒漠化态势评价。

遥感数据分析的结果表明,与1986年相比,2003年河东沙地的荒漠化面积明显减少、程度下降,荒漠化发生逆转,进入治理大于破坏阶段。

1986~1995年间不同程度的荒漠化转入面积大于转出面积,荒漠化发展速率为16.25km~2/a,表现为荒漠化面积的扩张与程度的加剧;1995~2003年间不同程度荒漠化转入面积小于转出面积,荒漠化发展速率为-51.85km~2/a,年缩减率为1.05%,表现为荒漠化面积的缩减和程度的减缓。