中医诊断学之闻诊

- 格式:ppt

- 大小:422.50 KB

- 文档页数:65

《中医诊断学》_第二节闻诊_中医世家第二节闻诊闻诊包括听声音和嗅气味两个方面的内容,是医者通过听觉和嗅觉了解由病体发出的各种异常声音和气味,以诊察病情。

闻诊也是一种不可缺少的诊察方法,是医者获得客观体征的一个重要途径。

一、听声音听声音,主要是听患者言语气息的高低、强弱、清浊、缓急等变化,以及咳嗽、呕吐、呃逆、嗳气等声响的异常,以分辨病情的寒热虚实。

(-)正常声音健康的声音,虽有个体差异,但发声自然、音调和畅,刚柔相济,此为正常声音的共同特点。

由于人们性别、年龄、身体等形质禀赋之不同,正常人的声音亦各不相同,男性多声低而浊,女性多声高而清,儿童则声音尖利清脆,老人则声音浑厚低沉。

声音与情志的变化也有关系。

如怒时发声忿厉而急;悲哀则发声悲惨而断续等。

这些因一时感情触动而发的声音,也属于正常范围,与疾病无关。

(二)病变声音病变声音,指疾病反映于声音上的变化。

一般来说,在正常生理变化范围之外以及个体差异以外的声音,均属病变声音。

1。

发声异常在患病时,若语声高亢宏亮,多言而躁动,多属实证、热证。

若感受风、寒、湿诸邪,声音常兼重浊。

若语声低微无力,少言而沉静,多属虚证、寒证或邪去正伤之证。

(1)音哑与失音语声低而清楚称音哑,发音不出称失音。

临床发病往往先见音哑,病情继续发展则见失音,故二者病因病机基本相同,当先辨虚实。

新病多属实证,因外感风寒或风热袭肺,或因痰浊壅肺,肺失清肃所致。

久病多属虚证,因精气内伤,肺肾阴虚,虚火灼金所致。

(2)鼻鼾鼻鼾是指气道不利时发出的异常呼吸声。

正常人在熟睡时亦可见鼾声。

若鼾声不绝,昏睡不醒,多见于高热神昏或中风入脏之危证。

(3)呻吟、惊呼呻吟是因痛苦而发出的声音。

呻吟不止是身痛不适。

由于出乎意料的刺激而突然发出喊叫声,称惊呼。

骤发剧痛或惊恐常令人发出惊呼。

小儿阵发惊呼,声尖惊恐,多是肝风内动,扰乱心神之惊风证。

2。

语言异常:“言为心声”,故语言异常多属心的病变。

一般来说,沉默寡言者多属虚证、寒证;烦躁多言者,多属实证、热证。

中医诊断学如何运用望闻问切诊断疾病中医诊断学是中医学的重要组成部分,它通过望、闻、问、切四种方法来收集患者的病情资料,从而对疾病进行诊断和辨证论治。

这四种方法各具特色,相互补充,为中医准确诊断疾病提供了有力的依据。

望诊,是医生通过观察患者的神、色、形、态以及舌象等方面来获取病情信息。

首先,观察患者的神,也就是精神状态。

如果患者神志清晰、目光明亮、反应灵敏,通常表明正气充足,病情较轻;反之,如果患者精神萎靡、目光呆滞、反应迟钝,则可能是正气虚衰,病情较重。

其次,观察患者的面色也很重要。

面色红润有光泽,多为气血充足;面色苍白,可能是血虚;面色发黄,可能是脾虚或有湿邪;面色发青,多与寒证、痛证、血瘀有关;面色发黑,往往提示肾虚或有水饮内停。

再者,观察患者的形体也能提供诊断线索。

形体肥胖者,多属痰湿体质,易患中风、消渴等病;形体消瘦者,多为阴虚体质,易患肺痨等病。

此外,舌象的观察在中医望诊中占据重要地位。

正常的舌头应该是淡红舌、薄白苔。

舌头的颜色、形态、舌苔的厚薄、颜色、润燥等变化,都能反映出人体内部的病理变化。

比如,舌红少苔多为阴虚;舌淡胖大,多为阳虚水湿内停;舌苔黄腻,多为湿热内蕴。

闻诊,包括听声音和嗅气味两个方面。

听声音主要是听患者的语言、呼吸、咳嗽、呕吐、呃逆等声音。

语言低微、气短懒言,多为气虚;呼吸急促、声高气粗,多为实热;咳嗽声重浊,多为外感风寒;咳嗽声低弱,多为肺气亏虚。

嗅气味则是通过闻患者身体、分泌物和排泄物的气味来判断病情。

口臭多为胃火炽盛;口气酸臭,多为食积胃肠;排泄物有恶臭,多为湿热或热毒。

问诊,是医生通过询问患者或其家属,了解疾病的发生、发展、治疗经过以及患者的自觉症状等。

问诊的内容十分广泛,包括一般情况、主诉、现病史、既往史、个人生活史、家族史等。

比如,询问患者的寒热情况,怕冷发热多为外感病;但寒不热,多为虚寒证;但热不寒,又分为壮热、潮热、低热等不同情况,分别提示不同的病证。

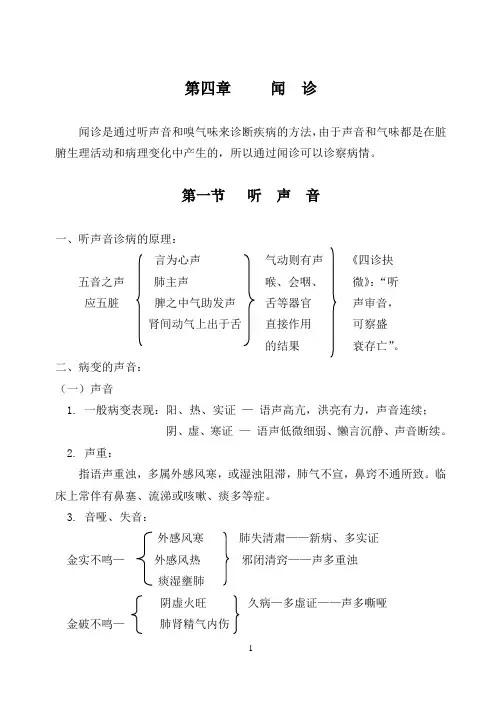

第四章闻诊闻诊是通过听声音和嗅气味来诊断疾病的方法,由于声音和气味都是在脏腑生理活动和病理变化中产生的,所以通过闻诊可以诊察病情。

第一节听声音一、听声音诊病的原理:言为心声气动则有声《四诊抉五音之声肺主声喉、会咽、微》:“听应五脏脾之中气助发声舌等器官声审音,肾间动气上出于舌直接作用可察盛的结果衰存亡”。

二、病变的声音:(一)声音1. 一般病变表现:阳、热、实证—语声高亢,洪亮有力,声音连续;阴、虚、寒证—语声低微细弱、懒言沉静、声音断续。

2. 声重:指语声重浊,多属外感风寒,或湿浊阻滞,肺气不宣,鼻窍不通所致。

临床上常伴有鼻塞、流涕或咳嗽、痰多等症。

3. 音哑、失音:外感风寒肺失清肃——新病、多实证金实不鸣—外感风热邪闭清窍——声多重浊痰湿壅肺阴虚火旺久病—多虚证——声多嘶哑金破不鸣—肺肾精气内伤4. 鼻鼾:昏睡不醒高热神昏鼾声不绝神识昏迷中风入脏之危候5. 惊呼——痛、惊、恐痫病——口中如作猪羊叫声——风痰随气上逆6.太息:情志不遂,肝气郁结所致。

二、语言沉默寡言,语声低微,时断时续言为心声——虚证,寒证语言异常—心神病变烦燥多言,语声高亢有力,—实证,热证1. 谵语:神识不清,语无伦次,声高有力—属热扰心神之实证,可见于温病热入心包,或阳明腑实证、痰热扰乱心神。

温病热入心包可见于阳脏腑实证病热扰乱心神2. 郑声:神识不清语言重复心气大伤疾病的晚期时断时续精神散乱危重的病人语声低弱模糊之虚证3. 独语:自言自语,喃喃不休虚:心气不足,神失所养可见于癫见人语止,首尾不续实:气郁痰结,阻蔽心窍证,郁证4. 错语:语言错乱虚:心气不足,神失所养—多见于久病体虚或老年脏气衰微之人语后自知言错实:痰、湿、瘀、气滞阻滞心窍睡梦中说话吐字 实证:心火、胆热、胃气不和不清意思不明 虚证:久病(气血)虚衰,神不守舍6. 夺气:语言低微,气短不续,欲言不能复言者,称为夺气,是中气大虚之征。

7. 狂言:指精神错乱,语无论次,狂躁妄言的症状,因情志不遂,气郁化火,痰火互结,内扰心神所致,多属阳证,实证。

中医在长期的医疗实践中,总结出了4种论断疾病的方法,那就是望、闻、问、切4诊。

继承与传承中医需要“望闻问切”。

小编帮助大家梳理相关知识。

四诊法之望诊:是用肉眼观察病人外部神、色、形、态,以及各种排泄物(如痰、粪、脓、血、尿、月经和血带等),来断疾的方法。

四诊法之闻诊:是通过医生听觉和嗅觉,收集病人说话的声音,以及呼吸咳嗽散发出来的气味等,作为断病的参考。

四诊法之问诊:是通过跟病人或知情人交流,了解病人主观症状、疾病发生及演变过程、治疗经历等情况,作为诊疾依据的方法。

四诊法之切诊:主要是切脉,也包括对病人体表一定部位的触诊。

中医切脉,大多是用手指切按病人的桡动脉处(腕部的寸口),根据病人体表动脉搏动显现部位、频率、强度、节律和脉波形态等因素,组成的综合征象,来了解病人病证的内在变化。

简单总结来说:望-诊察病人的神、色、形、态闻-听声音、嗅气味问-询问有关疾病的情况切-诊脉和按诊四诊法中的4种诊疾方法,不是孤立存在的,是相互联系的,四诊的基本原理是建立在整体观念和恒动观念的基础上的,是阴阳五行、藏象经络、病因病机等基础理论的具体运用。

物质世界的统一性和普遍联系,就是四诊原理的理论基础。

四诊是搜集临床资料的主要方法,而搜集临床资料则要求客观、准确、系统、全面、突出重点,这就必须“四诊并用”、“四诊并重”、“四诊合参”。

《难经》所提出的神、圣、工、巧之论,并非将四诊的意义分成等级,而是强调其各自的重要性以及掌握这些技巧的难易程度。

张景岳在《景岳全书》中指出,惟以切脉为能事的医生,不能得是通医道的人。

只有将四诊,有机的结合起来,彼此参伍,才能全面、系统、真实地了解病情,作出正确的判断。

中医诊断学望闻问切四诊内容中医诊断学中的四诊内容是望、闻、问、切,它们是获取病人信息的重要手段,也是形成中医诊断的重要依据。

一、望诊望诊是中医诊断学中的重要组成部分,它涵盖了观察病人的神态、气色、舌苔、舌质等方面。

通过细致入微的观察,中医医生可以全面了解病人的病情、病因和病理状态,从而为后续治疗提供重要依据。

这种诊断方法充分体现了中医诊断学的整体观念和辨证施治的原则。

二、闻诊闻诊主要是指中医医生通过倾听病人的声音、嗅闻病人的气息来判断病情的一种方法。

在闻诊中,医生需要关注病人的气息、咳嗽声、痰声等,以了解病人的身体状况和病情。

通过仔细分辨声音的高低、强弱和气息的通畅程度,医生可以判断出病人的脏腑功能和气血运行情况,从而为治疗提供有益的参考。

三、问诊问诊是中医诊断学中的基础环节,医生通过与病人进行交流,了解病人的症状、病程、生活习惯等,从而对病情进行初步判断。

在问诊中,医生需要展现出耐心和关怀,鼓励病人充分陈述自己的病情,同时引导病人尽可能准确地描述自己的症状和感受。

通过问诊,医生可以收集到丰富的临床信息,为后续的辨证施治提供重要依据。

四、切诊切诊是指中医医生通过触摸病人的脉搏、肌肤等来判断病情的一种方法。

在切诊中,医生需要触摸病人的脉搏,感受脉象的变化,从而了解病人的身体状况和病情。

此外,医生还可以通过触摸病人的肌肤来判断是否有水肿、炎症等情况。

通过切诊,医生可以获取到病人的生理信息,为疾病的诊断和治疗提供重要的参考。

望闻问切是中医诊断学中的四诊内容,它们相互补充,共同构成了中医诊断的基础。

通过四诊的综合运用,中医医生可以全面了解病人的病情,为治疗提供准确的依据。