大学古代汉语期末考试复习总结(完整版,自己整理)

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:7

名词解释1、近体诗近体诗又称今体诗或格律诗,是一种讲究平仄、对仗和押韵的汉族诗歌体裁。

为有别于古体诗而有近体之名。

指唐代形成的格律诗体。

在近体诗篇中句数、字数、平仄、押韵都有严格的限制。

最本质的特点是讲究平仄。

2、注疏:注:东汉以后对经典的注解。

《文选注》→狭义;各种类型注解→广义。

疏:在注的基础上进一步作注,既解释正义也解释前人注解。

3、传:解说经文字词、阐明其大义的注解。

4、笺:对传文进行补充订正的一种注释。

笺的本义是小竹片,古人用笺随时记下心得体会,以备参考。

5、正义:解释经传而得其正义。

6、章句:章句就是“离章辨句”的意思。

其特点是,除了对古书作逐词解释外,还要说明句意和全章大意,分析句法,辨明篇章结构等。

7、集解:①选取各家注解中可取的地方,有时也会把自己的解释加进去;②为原书补充材料,或阐发原书思想。

8、《论语》:《论语》由孔子弟子及再传弟子编写而成。

记录孔子及其弟子言论的语录体散文集。

较为集中地反映了孔子的思想,是儒家学派的经典著作之一。

9、《广韵》:全称《大宋重修广韵》,是北宋时代官修的一部韵书,由年、丘雍编修。

《广韵》是中国现存的一部重要韵书。

9、《尔雅》:《尔雅》是辞书之祖。

收集了比较丰富的古代汉语词汇。

《尔雅》是第一部词典,指“雅言”,即在语音、词汇和语法等方面都合乎规的标准语。

《尔雅》的意思是接近、符合雅言,即以雅正之言解释古语词、方言词,使之近于规。

10、诗经:是我国第一部诗歌总集,在春秋时称诗或诗三百,到汉武帝时罢黜百家,独尊儒术,才有了诗经之称。

《诗经》按音乐的不同,分编为“风”“雅”“颂”三类。

“风”是带有地方色彩的音乐,也称“国风”,是诗经的精华。

“雅”是周王朝直接统治的音乐,即王畿之乐。

颂是宗庙祭祀的乐歌。

《诗经》的艺术特点:1.反映现实生活,干预现实政治的创作倾向。

2.运用赋比兴的表现手法——赋直接描绘抒情和铺叙。

比比方比喻,使形象更鲜明。

兴借助其它的事物作为诗歌的发端。

古代汉语期末重点总结一、基础词汇在古代汉语中,有很多词汇是我们现代汉语中不常见的,但在古代文献中经常出现。

这些词汇是我们学习古代汉语的基础,需要重点掌握。

例如:“吾”、“尔”、“乃”、“若”、“之”、“所”等。

还有一些表示时间、地点、人物等的名词,如:“昔日”、“尧舜禹”、“中国”、“洛阳”等。

此外,还有一些表示动作、情感和状态的动词要注意,如:“纣王丧心病狂”、“夫妇有仇”、“战国时期各国互相攻伐”等。

二、句法结构古代汉语的句法结构与现代汉语有很大的不同,需要我们重点掌握。

一般句子的主谓宾结构在古代汉语中非常常见,例如:“吾爱尔”、“雷公打雷”、“孔子教学生读书写字”等。

另外,古代汉语中有很多修饰语的用法也与现代汉语有所不同,如:“明月照我尧舜之墓”、“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”等。

三、文言文阅读在学习古代汉语过程中,我们还需要阅读一些文言文,这是古代文献中最常见的文体之一。

阅读文言文需要注意以下几点:1. 字义翻译:文言文中的词汇与现代汉语存在差异,需要进行字义翻译。

例如,“明”在文言文中表示“明亮”、“清晰”,而不仅仅是指白天的意思。

2. 语法特点:文言文的语法结构与现代汉语有所不同,例如,《红楼梦》中的“贾宝玉咂了咂舌道:你爷也好少道理呵,凡这些东西都是天生的,怕不便作得如数,可是你爷爷到底是老成持重之辈,不出来就不出来,何必瞒着他去做这无益处之事?”这句话中,句子的语序比现代汉语要灵活。

3. 文化背景:阅读文言文还需要了解其中所涉及的历史和文化背景。

例如,《论语》中的“学而不思则罔,思而不学则殆”的意思是要求学习者不能只空谈,而要思考。

四、重要文献了解古代汉语的重点内容还需要研读一些重要的文献。

例如《论语》、《史记》、《文选》等,这些文献是我们了解古代汉语词汇和语法的重要参考资料。

同时,通过阅读这些文献,还可以了解到古代文化和思想观念。

综上所述,古代汉语是我们了解中国传统文化的重要途径。

古代汉语知识点整理汉字结构六书的内容(1)象形许慎对象形的解释是:“象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也。

”意思是:随着物体的轮廓弯转曲折,画出它的形象。

例如日月二字的写法:甲骨文:日月金文:日月小篆:日月* 象形字举例:斤:甲骨文:斤;金文:斤;小篆:斤。

《说文》:“斫木也。

”《庄子·徐无鬼》:“运斤成见。

”。

本义:斧子一类的工具。

行:甲骨文:行;金文:行;小篆:行。

《说文》:“人之步趋也。

”按:据甲文字形,“行”象四通八达的道路。

《诗经·周南·卷耳》:“嗟我怀人,置彼周行。

”本义: :道路。

文:金文:文;小篆:文。

《说文》:“错画也,象交文。

”本义:花纹;纹理。

而:金文:而;小篆:而。

《说文》:“颊毛也,象毛之形。

”干:金文:干;小篆:干。

《说文》:“犯也。

从反入,从一。

” 按:据甲文字形,干象盾牌。

本义:盾牌。

(2)指事许慎对指事的解释是:“指事者,视而可识,察而见意,上下是也。

”这句话的意思是:看了就能认识,仔细体察就能领会其中的含义,例如上下二字。

上下二字甲骨文作上下。

弧线表示标准线,“—”表示在上方或下方。

篆文将弧线变成了直线,将弧线上下的“—”变成了竖线“ |”。

指事字可以分为以下两大类:a、纯粹符号性质的指事字,例如:一:甲骨文:一;金文:一;小篆:一。

《说文》:“惟初太始,道立于一,造分天地,化成万物。

凡一之属皆从一。

”二:金文:二;小篆:二。

《说文》:“地之数也。

从偶一。

”三:金文:三;小篆:三。

《说文》:“天地人之道也。

从三数。

”四:金文:四;小篆:四。

《说文》:“阴数也。

象四分之形。

”b、在象形字的基础上添加指示符号的指示字,例如:刃:金文:刃;小篆:刃。

《说文》:“刀坚也。

象刀有刃之形。

”本:金文:本;小篆:本。

《说文》:“木下曰本。

从木,一在其下。

”末:金文:末;小篆:末。

《说文》:“木上曰末。

从木,一在其上。

”亦:金文:亦;小篆:亦。

“亦”是“腋”的古字。

古代汉语知识点总结期末必考————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ第一节古书的注解从时代看:汉代:毛传;孔安国注《尚书》;高诱注《战国策》《吕氏春秋》《淮南子》。

王逸《楚辞注》魏晋南北朝:魏王弼《老子注》、晋郭象《庄子注》;三国时韦昭《国语》;刘宋裴駰《史记集解》;郭璞《尔雅注》。

唐代:孔颖达注五经包括周易尚书诗经礼记春秋左氏传;李善注《文选注》,颜师古注《汉书集注》。

陆德明《经典释文》注音张守节《史记正义》宋代:朱熹《周易本义》《诗集传》《论语集注》《孟子集注》《楚辞集注》。

清代:乾嘉学派:《说文》四大家;高邮王氏父子;注释广,质量高。

从作品看:诗经:毛诗郑笺孔疏诗集传 (今)程俊英《诗经注析》论语:何晏集解皇侃义疏刘宝楠正义(今)论语集释论语译注左传:杜预注孔颖达正义(今)左传译注世说新语:刘孝标注余嘉锡笺疏史记:三家注(裴骃集解司马贞索隐张守节正义)汉书:颜师古注李白:王琦注杜甫:仇兆鳌《杜少陵集详注》十三经注疏后人把这些注和疏加上唐陆德明《经典释文》的注音合刊成一部书,通行的《十三经注疏》1周易正义:十卷,魏·王弼、晋韩康伯注;孔颖达等正义2尚书正义:二十卷,汉·孔安国传,孔颖达正义3毛诗正义:七十卷,汉·毛公传、汉·郑玄笺、孔颖达等正义4周礼注疏:四十二卷,汉·郑玄注,唐·贾公彦疏周礼仪礼5仪礼注疏:五十卷,汉·郑玄注,唐·贾公彦疏6礼记正义:六十三卷,汉·郑玄注,唐孔颖达等正义7春秋左传正义:六十卷,晋杜预注,唐孔颖达等正义8春秋公羊传注疏:二十八卷,汉·何休注,唐徐彦疏9春秋榖梁传注疏:二十卷,晋·范宁注,唐·杨士勋注10论语注疏:二十卷,魏·何晏等注,宋·邢昺疏论语孝经尔雅11孝经注疏:九卷,唐玄宗注,宋·邢昺疏12尔雅注疏:十卷,晋郭璞注,宋·邢昺疏13孟子注疏:十四卷,汉·赵歧注,宋·孙奭疏二、古注的类型诂、训:解释字词。

名词解释1、汉语字典的编排方式1)按音序排列。

现在通行按照汉语拼音字母次序排列(汉语拼音方案);古代按照平上去入四声、一百零六韵排列。

优点:查字迅速方便缺点:不明读音无法查找2)按部首和笔划排列。

即部首检字法。

同一部首的字归为一类,部首的先后以笔划多少而定;同一部首内,字的先后以笔划多少为序。

笔划相同时,在按起笔的笔形排列。

优:不明读音也可查找缺点:有些字的部首不易确定汉字简化后,笔画变化大,有些字的归类没有统一3)按号码排列。

通行的是四角号码检字法。

汉字方形有四个角,角的形式共十种,用0至9代表。

角的顺序是左上角、右上角、左下角、右下角。

每字得四码。

缺点:有些角的归类只能凭死记,不常用的容易忘记2、《康熙字典》《康熙字典》成书于清代康熙五十五年,共收字四万七千多个。

是第一部以“字典”命名的字典,现存第一部大型官修书。

这本字典按照部首排列,分成214部,以笔画为序,再按十二地支分十二集,每集分上中下三卷。

释字体例先注音后释义,每义引古书为证。

3、反切法是用两个汉字合注一个汉字的音,上字取声母,下字取韵母和声调,合成被注字的音。

4、叶音法是一种应当否定的注音法。

它认为为了押韵可以临时改变读音,这是完全主观主义的产物,是错误的。

5、《汉语大字典》是目前收字最多的字典,在五万六千个左右。

在字形方面,它收列了能够反映形体演变关系的、有代表性的甲骨文、金文、小篆和隶书的形体。

在字音方面,首先是用拼音字母尽可能注出所收字的现代读音,然后收列它的中古反切,并标注它的音韵地位和上古所属的韵部。

6、《经传释词》清王引之著。

出版于1819年。

共收字一百六十个。

全书分十卷,按古声母排列。

它所收的虚字以经传为主,以子书和其他书的材料为辅,东汉以后的一概不录。

7、“六书”(汉字的形体构造)许慎的《说文解字》认为汉字形体的构造有六种:象形、指事、会意、形声、转注、假借。

只有象形、指事、会意、形声是造字之法,转注、假借为用字之法。

古代汉语课期末总结自从开展古代汉语课程以来,我对古代汉语的了解和认识有了很大的提高。

在这门课上,我学习了古代汉语的基本知识,包括音韵学、文字学、词汇学、语法学等等。

通过学习这门课程,我对古代汉语的发展历程有了更加清晰的认识,同时也深入研究了不同时期的语言现象和特点。

在本文中,我将对我所学的知识进行总结和归纳。

首先,古代汉语的音韵学是研究古代汉语音的学科,其中最为重要的部分是古音学。

我们学习了古音学的基本知识,包括古音的发展规律、演变过程、分类和分析方法等等。

通过对古音学的学习,我了解了古代汉语音韵的特点和变化趋势。

同时,我也学习了古代汉语的音节结构和音变规律,对古代汉语音韵的研究有了更深入的了解。

其次,古代汉语的文字学是研究古代汉字的学科,其中最为重要的部分是文字的形、义、音和构造等等。

我们学习了古代汉字的发展历程、演变过程和规律,以及古代汉字的字形、字义和字音。

通过对古代汉字的学习,我了解了古代汉字的起源和发展,了解了古代汉字的变化和演变,对古代汉字的使用和鉴别有了更加深入的认识。

再次,古代汉语的词汇学是研究古代汉语词汇的学科,其中最为重要的部分是词的构成、变化和使用等等。

我们学习了古代汉语的词义和词法,包括名词、动词、形容词和副词等等。

通过对古代汉语的学习,我了解了古代汉语的词汇量和词义的丰富性,了解了古代汉语的词汇构成和变化规律,对古代汉语的词法使用和理解有了更深入的认识。

最后,古代汉语的语法学是研究古代汉语句法和语法的学科,其中最为重要的部分是句子的结构和功能,以及句子中词语的使用和排列等等。

我们学习了古代汉语的句法结构和句法功能,包括句子的主谓宾结构、名词短语和动词短语的组成等等。

通过对古代汉语的学习,我了解了古代汉语的句法规则和句法变化,了解了古代汉语的句子结构和句子功能,对古代汉语的句法使用和理解有了更深入的认识。

通过对古代汉语课程的学习,我不仅扩充了自己的语言知识,而且理解和掌握了古代汉语的基本知识和基本技能。

古代汉语1、古代汉语与现代汉语的分界线是五四运动。

2、古代汉语两个明显的系统:一个是以先秦口语为基础形成的历代占有正统地位的书面语,即平常所说的“文言”;一个是六朝以来以北方话为基础形成的“古白话”。

3、《左传》是我国第一部叙事详细的编年体历史著作。

又叫《左氏春秋》、《春秋左氏传》。

4、《康熙字典》是由陈廷敬、张玉书等三十人奉旨编纂。

全书用部首排列法编排,共214部,按十二地支分为12集。

释字体例是先音后意。

《康熙字典》存在不少缺点错误,书证方面,王引之奉旨作《字典考证》,纠正其引文错误2588处;注音方面,1988年王力先生出版《康熙字典音读订误》,指出其音读错误5900多条。

5、注音方式有直音、反切、变调、叶音、譬况法。

释义方式有直训、描写、义界。

6、《说文解字》简称《说文》,作者是许慎,这是我国第一部系统完备的字典,共收字9353个。

《说文解字》是我国第一部文字学专着,它确立了关于汉字结构的六书理论,为汉字文字学的建立奠定了基础。

《说文解字》依据小篆说解本义,首创部首排列法,它把所收录的汉字按形体结构分为540部。

7、说文四大家:段玉裁《说文解字注》、朱骏声《说文通训定声》、桂馥《说文义证》、王筠《说文句读》《说文释例》8、《经籍纂诂》是清代阮元主编,这是一部专门收集唐代以前各种古书注解的大型字典。

本书用音序法编排,全书按平水韵的106韵部编排所收单字。

9、《诗词曲语辞汇释》是一部考释唐至明代诗词曲中特殊词语的专着,近人张相着。

10、王引之《经传释词》、杨树达《词诠》11、书体的演变是汉字形体演变的主要方面,可分为古文字和今文字两大阶段。

古文字包括甲骨文、金文、大篆、小篆等字体,今文字包括隶书、楷书、草书、行书等字体。

12、隶变是古今文字的分水岭。

汉字从篆书到隶书的变化成为隶变,是汉字发展史上最深刻的变革。

13、为什么隶变是汉字发展史上最深刻的变革?因为,从此汉字彻底改变了古文字象形的面貌。

词汇1词:一定语音形式与一定词汇意义相结合能独立运用的最小的语言单位2词汇:语言中所有的词及固定短语的总汇。

词划分1实词:与虚词相对,有实在意义能独立充当句子成分、在一定语言环境里能单独回答问题的词。

现代汉语实词:名词动词形容词数词量词代词副词等。

古汉语实词:名词动词形容词数词数量词2虚词:与实词相对,不具实在意义、不能单独回答问题、一般不能单独充当句子成分、只表一定语法关系的词。

现汉语:介词连词助词语气。

古汉语:代词副词介词连词助词。

古今词汇和古今词义:古今词汇:1古用今废词:a反映封建等级制度的词:皇帝b因认识事物的改变:祠: 春祭2新产生的词3古今传承词:a古今义同词:自然现象名称亲属称谓肢体名称等从古到今意义相同b古今义异词4古今词义差异(针对古今传承词)①变化幅度:变化大: 涕:古眼泪,现鼻涕。

变化小: 勤:古辛劳与逸对,今勤快与惰相对②变化结果1词义扩大: 睡2词义缩小:汤:古泛指热水开水3词义转移:行李:使者—衣物4感情色彩变化.贿:财物,中性—贬义5词义局部变异:谢:道歉(常用义)感谢(非常用义)词的本意和引申义:词义、义项1词义:语言中的词所表示的意义2义项:一个词所表示意义的分列项目。

单义词多义词1单义词:只有一个意义的词2多义词:有两个或两个以上意义的词。

词义系统:多义词的各义项及各义项之间构成的关系构成词义系统。

词义构成:本义引申义假借义。

本义:词的本来意义即造字时期的意义:鄙本义:边邑。

引申义:本义上直接或间接派生出来的意义:朝:本义早晨→朝见→朝廷→朝代。

类型:近引申、远引申基础义:词众多义项中直接派生出引申义的意义。

朝:早晨→朝见→朝廷→1朝代2朝向3朝拜假借义:因本无其字,用依声托事方法所产生的意义:景:日光(本义)影(假借义)词义引申途径:1延展引申:将原词义中与新事物有相似点的某一特征突出延展,赋予它新的特点而派生出的意义:隆:山的高处→一般高→事业兴隆。

2条件引申(社会和自然条件):钱本义农具→货币。

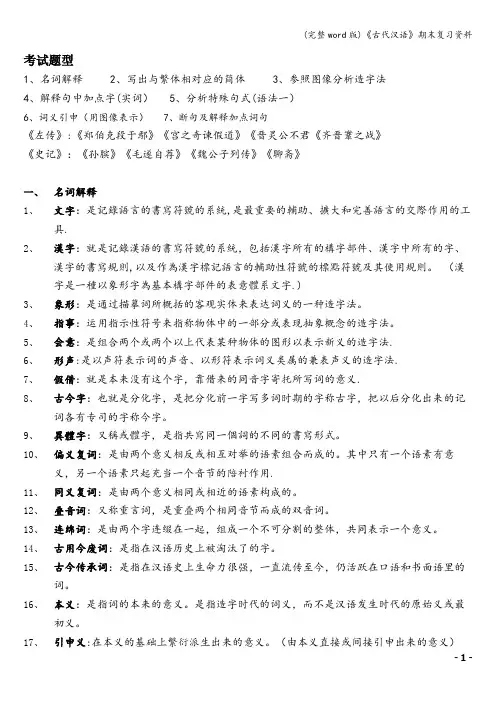

考试题型1、名词解释2、写出与繁体相对应的简体3、参照图像分析造字法4、解释句中加点字(实词)5、分析特殊句式(语法一)6、词义引申(用图像表示)7、断句及解释加点词句《左传》:《郑伯克段于鄢》《宫之奇谏假道》《晋灵公不君《齐晋鞌之战》《史记》:《孙膑》《毛遂自荐》《魏公子列传》《聊斋》一、名词解释1、文字:是記錄語言的書寫符號的系統,是最重要的輔助、擴大和完善語言的交際作用的工具.2、漢字:就是記錄漢語的書寫符號的系統,包括漢字所有的構字部件、漢字中所有的字、漢字的書寫規則,以及作為漢字標記語言的輔助性符號的標點符號及其使用規則。

(漢字是一種以象形字為基本構字部件的表意體系文字.)3、象形:是通过描摹词所概括的客观实体来表达词义的一种造字法。

4、指事:运用指示性符号来指称物体中的一部分或表现抽象概念的造字法。

5、会意:是组合两个或两个以上代表某种物体的图形以表示新义的造字法.6、形声:是以声符表示词的声音、以形符表示词义类属的兼表声义的造字法.7、假借:就是本来没有这个字,靠借来的同音字寄托所写词的意义.8、古今字:也就是分化字,是把分化前一字写多词时期的字称古字,把以后分化出来的记词各有专司的字称今字。

9、異體字:又稱或體字,是指共寫同一個詞的不同的書寫形式。

10、偏义复词:是由两个意义相反或相互对举的语素组合而成的。

其中只有一个语素有意义,另一个语素只起充当一个音节的陪衬作用.11、同义复词:是由两个意义相同或相近的语素构成的。

12、叠音词:又称重言词,是重叠两个相同音节而成的双音词。

13、连绵词:是由两个字连缀在一起,组成一个不可分割的整体,共同表示一个意义。

14、古用今废词:是指在汉语历史上被淘汰了的字。

15、古今传承词:是指在汉语史上生命力很强,一直流传至今,仍活跃在口语和书面语里的词。

16、本义:是指词的本来的意义。

是指造字时代的词义,而不是汉语发生时代的原始义或最初义。

17、引申义:在本义的基础上繁衍派生出来的意义。

《古代汉语Ⅱ》期末复习资料整理总结一、是非判断1.“其”为第三人称代词,可充当句子的主语和定语。

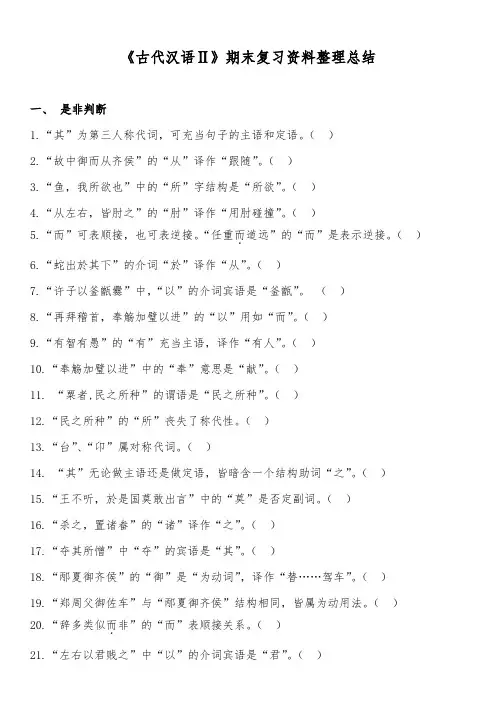

()2.“故中御而从齐侯”的“从”译作“跟随”。

()3.“鱼,我所欲也”中的“所”字结构是“所欲”。

()4.“从左右,皆肘之”的“肘”译作“用肘碰撞”。

()5.“而”可表顺接,也可表逆接。

“任重而.道远”的“而”是表示逆接。

()6.“蛇出於其下”的介词“於”译作“从”。

()7.“许子以釜甑爨”中,“以”的介词宾语是“釜甑”。

()8.“再拜稽首,奉觞加璧以进”的“以”用如“而”。

()9.“有智有愚”的“有”充当主语,译作“有人”。

()10.“奉觞加璧以进”中的“奉”意思是“献”。

()11. “粟者,民之所种”的谓语是“民之所种”。

()12.“民之所种”的“所”丧失了称代性。

()13.“台”、“卬”属对称代词。

()14. “其”无论做主语还是做定语,皆暗含一个结构助词“之”。

()15.“王不听,於是国莫敢出言”中的“莫”是否定副词。

()16.“杀之,置诸畚”的“诸”译作“之”。

()17.“夺其所憎”中“夺”的宾语是“其”。

()18.“邴夏御齐侯”的“御”是“为动词”,译作“替……驾车”。

()19.“郑周父御佐车”与“邴夏御齐侯”结构相同,皆属为动用法。

()20.“辞多类似而.非”的“而”表顺接关系。

()21.“左右以君贱之”中“以”的介词宾语是“君”。

()22.“此车一人殿之,可以集事”的“集”可译作“成功”。

()23.“押韵”的“韵”包含韵头、韵腹和韵尾。

()24. 近代黄侃将上古声纽的数量定为二十个。

()25.“不虞君之涉吾地也”的“之”的功用是取消句子的独立性。

()26.“今或闻(扶苏)无罪,二世杀之”的“或”充任全句主语。

()27.“昭王南征而不复,寡人是问”的前置宾语为“寡人”。

()28.“昭王之不復,君其问诸水滨”的“其”为语气副词,译作“还是”。

()29.“岂不榖是为”的介词宾语是“不榖”。

2024年古代汉语大二总结____年古代汉语大二总结____年,我已经大二了,回首过去一年,我在古代汉语学习中取得了一些进步和成就。

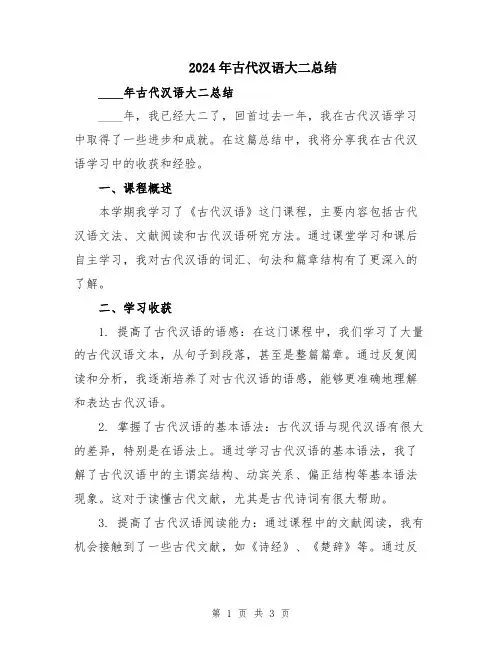

在这篇总结中,我将分享我在古代汉语学习中的收获和经验。

一、课程概述本学期我学习了《古代汉语》这门课程,主要内容包括古代汉语文法、文献阅读和古代汉语研究方法。

通过课堂学习和课后自主学习,我对古代汉语的词汇、句法和篇章结构有了更深入的了解。

二、学习收获1. 提高了古代汉语的语感:在这门课程中,我们学习了大量的古代汉语文本,从句子到段落,甚至是整篇篇章。

通过反复阅读和分析,我逐渐培养了对古代汉语的语感,能够更准确地理解和表达古代汉语。

2. 掌握了古代汉语的基本语法:古代汉语与现代汉语有很大的差异,特别是在语法上。

通过学习古代汉语的基本语法,我了解了古代汉语中的主谓宾结构、动宾关系、偏正结构等基本语法现象。

这对于读懂古代文献,尤其是古代诗词有很大帮助。

3. 提高了古代汉语阅读能力:通过课程中的文献阅读,我有机会接触到了一些古代文献,如《诗经》、《楚辞》等。

通过反复阅读和理解这些文献,我逐渐提高了古代汉语的阅读能力,对于理解古代文献的语境和内涵有了更深入的理解。

4. 学会了古代汉语研究方法:在这门课程中,我们不仅学习了古代汉语的语法和词汇,还学习了一些古代汉语的研究方法。

通过学习这些方法,我学会了如何研究古代汉语文献,如何分析古代汉语的结构和特点,对于今后的学习和研究有了更清晰的方向和方法。

三、学习经验1. 多阅读古代文献:古代汉语是通过文献来体现的,所以多读古代文献是提高古代汉语水平的有效途径。

在课程外,我尝试阅读了一些古代文献,如《左传》、《史记》等,通过反复阅读和理解这些文献,不仅提高了古代汉语的阅读能力,还丰富了古代汉语的知识。

2. 多与他人讨论:在学习古代汉语的过程中,我发现与他人讨论可以帮助我更好地理解和掌握古代汉语。

与同学一起讨论古代汉语的语法和用法,互相帮助和解答问题,不仅加深了对古代汉语的理解,还激发了学习的兴趣和热情。

古代汉语下册期末总结古代汉语下册是一门专门研究汉字的课程,主要包括了古代汉字的演变、构造、用法以及其在文学作品中的运用等内容。

在本学期的学习中,我深入了解了古代汉字的发展历程,了解了汉字的形、音、义和用法,对于古代文学作品中的汉字应用也有了更清晰的认识。

下面我将对本学期学习的主要内容进行总结。

首先,本学期我们学习了古代汉字的演变过程。

通过学习篆书、楷书、隶书等不同时期的汉字,了解了汉字的发展历程和不同时期的书写风格。

通过对汉字演变过程的了解,我深刻认识到汉字是一个拥有悠久历史的文字系统,其形态和含义都经历了不断演变,具有丰富的文化内涵。

其次,我们学习了古代汉字的构造方式。

古代汉字的构造方式主要包括象形、指事、会意、形声和转注等。

通过对这些构造方式的了解,我明白了汉字不仅仅是一种简单的符号,它蕴含着丰富的意义和文化内涵。

我也了解了不同构造方式的汉字在形态和意义上的差异,增加了对古代汉字使用的理解和掌握。

然后,我们学习了古代汉字的音韵规律。

通过学习古代文献和词典,了解并掌握了汉字的音韵特点和读音规律。

我从中明白了古代汉字发音与现代汉语的读音有所区别,古代汉字读音更加接近于方言,并且发音规律也更为复杂。

通过学习古代汉字的音韵规律,我能够更好地阅读古代文献和理解古代作品中的汉字用法。

最后,我们学习了古代汉字在文学作品中的运用。

通过阅读古代文学作品,如《红楼梦》、《西游记》等,我们了解了古代作家如何运用汉字表达情感、描绘景物和刻画人物形象。

我在阅读这些文学作品的过程中,发现古代作家往往运用了丰富多样的汉字来打破所谓传统规范,创造新的表达方式。

通过这些文学作品的阅读,不仅丰富了我的文学素养,也提高了我对古代汉字运用的感知力和理解力。

总的来说,本学期的古代汉语下册学习内容非常丰富。

通过学习古代汉字的演变、构造、用法以及在文学作品中的应用,我对古代汉字有了更深入的了解和认识。

我不仅学到了知识,还培养了对中华文化的热爱和对传统文化的思考。

古代汉语词汇单音词:只有一个音节的词,写到书面上,也就是一个汉字。

比如:走、则、道、股、远古代汉语以单音词为主(先秦——魏晋段,以单音词占绝对优势,仿古作品中也是),现代汉语中复音词占绝大部分。

单音词发展为复音词的门路加同义词素信—诚信进—进献疑—嫌疑加加有关词素骨—骨血父—父亲忠—忠孝加反义词素成—成败作—作息寒—寒暑附前缀商—有商虎—老虎爷—阿爷附附后缀卓—卓尔忽—突然石—石头换伐—攻打川—河流股—大腿换成双音词铄—融化遏—阻挡御—抵抗绵延词:是由一个词素构成的词。

又叫“绵延字”、“连语”等。

绵延词的特色:(认识)1、两个不一样的音节密不行分,合起来表示一个完好的意义,即两音节连缀成义而不可以打开。

2、写在书面上,固然是两个不一样的字,但这两个字不是代表两个词素,而是代表两个音节。

3、绵延词的意义与用来代表音节的那两个字的意义一般是没有关系的。

绵延词中的两个字拆分开来,有的存心义,有的没存心义。

固然有的字能够打开使用,但独自使用时与绵延词的整体意义没关。

参差——长短不齐貌参( shēn)——古代指星名绵延词的词性形容性(多半)《诗经 ?邶风 ? 燕燕》:“燕燕于飞,差池其羽。

”朱熹传:“差池,不齐貌。

”名词性(较少)蟋蟀、鸳鸯、勺药、仓庚动词性(极少)婆娑、爬行绵延词的类型双声绵延词忧如崎岖踌躇玲珑参差淋漓相逢首施大方憔倅恍然琵琶叠韵绵延词逍遥隐约玫瑰婀娜霹雳彷徨蹉跎龙钟峥嵘缠绵薜荔纷緼双声叠韵绵延词辗转优游缠绵间关非双声叠韵绵延葡萄浩大倾盆芙蓉铿锵嚣张词忧如迷离囫囵蒺藜脊令(水鸟名)绵延词——因声求义(一)望洋兴叹《论衡·骨相》:“武帝望阳。

”《庄子·秋水》:“望洋向若而叹”解说: 1、望视太阳2、望着大海3、仰望貌4、远视貌类推:格式“望×兴叹”望书兴叹望题兴叹望车兴叹望船兴叹望海兴叹望山兴叹叠韵绵延词望洋:望羊望阳望佯盳洋——迷茫直视的样子(二)踌躇解说: 1、犹是犬名。

古代汉语期末考试⾃我整理古代汉语整理名词解释和简答题(何书上课明确说过要考的,按照从前到后的次序整理)1、许慎在哪⼀本书中提出了“六书说”,分别指什么?许慎在他的《说⽂解字*后序》中提出了“六书说”。

“六书”是指指事、象形、形声、会意、转注和假借。

⼀⽈指事,指事者,视⽽可识,察⽽见意,上、下是也。

⼆⽈象形,象形者,画成其物,随体诘屈,⽇、⽉是也。

三⽈形声,形声者,以事为名,取譬相成,江、河是也。

四⽈会意,会意者,⽐类合谊、以见为,武、信是也,五⽈转注,转注者,建类⼀⾸,同意相受,考、⽼是也。

六⽈假借,假借者,本⽆其字,依声托事,令、长是也。

2、指出某个字是六书中的哪⼀书(字为ppt和书上的这⼀节)。

3、形声字出现的原因(1)表形字的穷于创造客观事物⽆穷⽆尽,要⽤简单的笔画⼀⼀描摹⽽⼜有所区别,事实上是不可能的。

甲⾻⽂以⾝躯肥瘦和尾巴长短区分“豚”和“⽝”,但对“狼”、“狐”则⽆计可施,只好加声符。

(2)假借字⼤量使⽤后引起的⽂字混乱。

4、形声字的定义?形声字包括哪两个部分(即声符和形符各⾃的定义)、许慎在他的《说⽂解字*后序》中,给出了形声字的定义。

形声者,以事为名,取譬相成,江、河是也。

“事”,指事类。

“以事为名”,即按照事物的类别特点去选⼀个字作为新字的⼀部分,即形符。

譬,譬况,相类似,字⾳相类似,即相同相近。

“取譬相成”,即取⼀个发⾳相近的字作为声符。

“江”、“河”就是这种字。

形声字通常有两个部分组成:⼀个部分表⽰字意的属类,叫形符(或意符),⼀个部分表⾳,叫声符。

5、形声字形符表意的特点(每点⾄少举⼀个例⼦)形符表意有以下两个特点:⾸先、形符在整字中所表⽰的意义,只是该字的意义范畴。

如以“⼿”为形符的字有“推”、“拉”、“提”“打”等。

其次,形符与本义之间的关系是灵活多样的,没有固定的模式这表现在两个⽅⾯,第⼀,同⼀个形符在不同的字中可以表⽰不同的意义。

例如,“⼝”做形符,可以表⽰这样⼏种不同的意义1、与⼝有关的器官,嘴、吻、喉2、与⼝有关的⾏为,含、叫、吐、吸3、象声词,呱、啦、哗4、与语⾔有关的事情、命、令、召、告第⼆,同⼀类意义可以⽤不同的形符来表⽰。

大一古汉语期末考试知识点古汉语作为汉字的起初形式,是中国历史文化的重要组成部分。

在大一的古汉语课程中,学生们开始接触古汉语的基本知识和应用。

期末考试知识点涵盖了语法、词汇、阅读和写作等方面。

下面我将简要介绍一些重要的考点,希望能够对大家在备考中有所帮助。

一、语法1. 词类和词性:古汉语中的词类包括名词、动词、形容词、副词、介词、连词和叹词等。

应该熟悉各个词类的特点和用法。

2. 词序和句法:古汉语的词序相对自由,可以通过语序来表达重点。

在句法方面,需要掌握基本的主谓宾结构、并列句和从句等。

3. 助词和虚词:助词在古汉语中起到连接词语、构成句子成分关系的作用。

而虚词则用来填补句子结构中的空缺,并起到一定的语义作用。

二、词汇1. 常用词汇:了解古汉语中一些常见的词汇,如表示时间、空间、数量等的词语,可以更好地理解古代文献。

2. 文言文常用词:熟悉一些经典文献中常见的文言文词汇,能够帮助我们更好地理解和阅读这些文献。

三、阅读理解1. 文言文的阅读:具备一定的文言文阅读能力,不仅可以更好地理解传统文化,也有助于对古代文献的深入研究。

2. 阅读篇章:熟悉古汉语的篇章结构,能够帮助我们更快地获取文章中的信息,提高阅读效率。

四、写作技巧1. 表达古文观点:掌握古文写作的基本技巧,能够正确地表达古代人物的思想和观点。

2. 修辞手法:了解古代文学中常用的修辞手法,如比喻、拟人、夸张等,可以丰富自己的写作风格。

以上是构成古汉语期末考试知识点的一部分内容。

然而,仅仅掌握知识点远远不够,还需要通过大量的练习和实践来加深理解和应用。

希望大家能够在备考中注重理论与实践的结合。

祝大家顺利通过古汉语期末考试!。

古代汉语期末考试总结报告一、引言古代汉语是研究中国古代文化、历史的重要工具。

作为古代汉语课程的期末考试的总结报告,本文将对本学期学习的内容进行总结和归纳,旨在回顾学习过程中的收获和不足,为今后的学习和研究提供参考。

二、学习内容概述本学期的古代汉语课程主要包括以下三个方面的学习内容:1.古代文字学:学习了古代汉字的演变和发展,掌握了古代字形的基本知识和常用字形的写法规则。

同时,还学习了古代文字的构字学和音韵学,了解了古代汉语的发音规律和变异现象。

2.古代文法:学习了古代汉语的基本文法知识,包括古代汉语的词类和句法结构,了解了古代汉语的词序和语法规则。

同时,还通过阅读古代文献和古代文化经典,掌握了古代汉语的用词和表达习惯。

3.古代文学:学习了古代文学的基本特点和主要流派,包括古代诗歌、散文、小说等文学形式。

通过阅读古代文学作品,了解了古代文学的风格特点和文化背景,同时也培养了对古代文学作品的欣赏和理解能力。

三、学习成果与收获在本学期的学习过程中,我取得了一定的学习成果和收获。

首先,通过对古代汉字的学习,我进一步了解了汉字的演变和发展,掌握了古代字形的写法规则。

其次,通过对古代汉语的学习,我对古代汉语的词类和句法结构有了更深入的了解,对古代汉语的用词和表达习惯也有了更为熟悉的掌握。

最后,通过阅读古代文学作品,我不仅了解了古代文学的风格特点和文化背景,还培养了对古代文学作品的欣赏和理解能力。

四、存在的不足与改进措施在学习过程中,我也遇到了一些困难和不足之处。

首先,古代汉语的发音规律和变异现象较多,我在掌握这方面的知识上存在一些困难。

其次,古代汉语的句法结构较为复杂,加之古代文献的语言风格较为古朴,我在理解句子的意思上存在一些困难。

最后,阅读古代文学作品的过程中,我在把握作品的文化背景和思想内涵上存在一定的欠缺。

为了弥补这些不足,我拟采取以下几个改进措施:首先,加强对古代汉字的复习,尤其是对汉字的字义和字形的熟悉程度。

《古代汉语》期末知识点归纳古代汉语是中国古代的一种语言形式,它使用的是古代的文言文,是中国古代文化的重要组成部分。

在学习《古代汉语》这门课程期末考试之前,我们需要对其中的一些主要知识点进行整理和归纳,以便复习时能更好地掌握和理解。

一、文言文的基础知识:1.文言文的特点:文言文是古代中国的一种书面语言,它具有古老、规范、庄重、简练、含蓄等特点。

2.文言文的基本组成:文言文通常由字、词、句和篇章四个层次组成。

3.文言文的词汇特点:文言文的词汇多为单音节词和双音节词,词义多义且抽象,有许多独特的词义和用法。

4.文言文的语法特点:文言文的语法比较复杂,包括六书、修辞、句法等方面。

二、古代汉语的基本语法结构:1.主谓结构:主语和谓语是文句的基本组成部分,其中主语通常位于句首,谓语位于句尾。

2.宾语结构:宾语通常位于谓语动词之后,可以是名词、代词、动词的动名词、动词的不定式等。

3.定语结构:定语表示对名词的修饰,通常位于被修饰名词之前。

4.状语结构:状语用来表示动作或状态的环境、方式、时间等,通常位于谓语动词之前或句末。

5.补语结构:补语是补充谓语动词的成分,可以是名词、形容词、副词等。

三、古代汉语的六书:1.象形:以物象形为根据的文字。

2.指示:以指示事物的方位、位置、顺序等为根据的文字。

3.指事:以指示事物的属性、性质、类别等为根据的文字。

4.会意:通过组合象形、指示、指事等文字来表示事物的意义。

5.形声:通过组合形和声两个部分来表示事物的意义。

6.转注:通过借用已有的字词来表示新的意义。

四、古代汉语的修辞手法:1.比喻:通过比较不同事物来表达其中一种意义。

2.夸张:夸大描述事物的实际情况来表达一种感受或情绪。

3.反复:在文章中多次使用相同的词语或句子,加强表达的力度和感染力。

4.排比:通过多个并列的词语或句子来表达一种对比或强调的效果。

5.倒装:将句子中的主语和谓语动词的位置颠倒,强调主语或达到修辞效果。

词汇1词:一定语音形式与一定词汇意义相结合能独立运用的最小的语言单位2词汇:语言中所有的词及固定短语的总汇。

词划分1实词:与虚词相对,有实在意义能独立充当句子成分、在一定语言环境里能单独回答问题的词。

现代汉语实词:名词动词形容词数词量词代词副词等。

古汉语实词:名词动词形容词数词数量词2虚词:与实词相对,不具实在意义、不能单独回答问题、一般不能单独充当句子成分、只表一定语法关系的词。

现汉语:介词连词助词语气。

古汉语:代词副词介词连词助词。

古今词汇和古今词义:古今词汇:1古用今废词:a反映封建等级制度的词:皇帝b因认识事物的改变:祠: 春祭2新产生的词3古今传承词:a古今义同词:自然现象名称亲属称谓肢体名称等从古到今意义相同b古今义异词4古今词义差异(针对古今传承词)①变化幅度:变化大: 涕:古眼泪,现鼻涕。

变化小: 勤:古辛劳与逸对,今勤快与惰相对②变化结果1词义扩大: 睡2词义缩小:汤:古泛指热水开水3词义转移:行李:使者—衣物4感情色彩变化.贿:财物,中性—贬义5词义局部变异:谢:道歉(常用义)感谢(非常用义)词的本意和引申义:词义、义项1词义:语言中的词所表示的意义2义项:一个词所表示意义的分列项目。

单义词多义词1单义词:只有一个意义的词2多义词:有两个或两个以上意义的词。

词义系统:多义词的各义项及各义项之间构成的关系构成词义系统。

词义构成:本义引申义假借义。

本义:词的本来意义即造字时期的意义:鄙本义:边邑。

引申义:本义上直接或间接派生出来的意义:朝:本义早晨→朝见→朝廷→朝代。

类型:近引申、远引申基础义:词众多义项中直接派生出引申义的意义。

朝:早晨→朝见→朝廷→1朝代2朝向3朝拜假借义:因本无其字,用依声托事方法所产生的意义:景:日光(本义)影(假借义)词义引申途径:1延展引申:将原词义中与新事物有相似点的某一特征突出延展,赋予它新的特点而派生出的意义:隆:山的高处→一般高→事业兴隆。

2条件引申(社会和自然条件):钱本义农具→货币。

条件引申与延展引申差别:条件引申以一定社会条件或自然条件为引申的依据,无这些条件就不能引申出新的意义;引申义与原义之间不在于是否有相同点或相似点。

延展引申是原义和新义之间必须有相同点或相似之处。

若无相同或相似点就不能引申出新的意义。

3比喻引申:以原词义为喻体的引申,侧重相似A外形相似产生的引申:斗舀酒的勺子→北斗B性质特征相似产生的引申:聪听力好→心智优异C功能相似产生的引申D行为相似产生的引申:启本义:用手开门→启发。

比喻引申&修辞比喻:比喻引申要产生新义,修辞上比喻不产生新义4邻近引申:即借代引申、关联引申,侧重相关:领本义:脖子→衣领5词性引申:可视为邻近引申,引申后词性发生改变:树本义种植→树木词性引申与词类活用区别:A词的活用属临时变化,词性引申则产生稳定的新义B词类活用属语法范畴,词性引申为词义变化词义引申类型: 放射型、连锁型、综合型。

同义词&近义词:同义词:同一语言中意义相同、相近或意义部分交搭的词。

分类:等义词、近义词。

差别:基础义差别、感情义差别;语法差别:1基础义差别①n:材料用途外形部位对象(使用对象或指称对象)范畴性质(类型)②v:动作主体、对象、量的大小、方式、姿态、侧重点③adj:程度性质侧重点2感情色彩差异3语法差异。

辨析同义词途径:渊源上:计、策;本义;比较各自反义词:贫、穷:贫—富、穷—达;组词:功、劳—劳而无功;能否互换:追、逐—追回、驱逐古汉语单音词和复音词:从语音角度说。

单音词:由一个音节构成的词与双音节词相对,一个汉字记录的词。

复音词:两个或两个以上音节构成的词,用两个或两个以上的汉字来记录。

古汉语的复音词分为单纯词和复合词补:偏义复词:两个意义相反或相互对举的词素组合成的词,其中只有一个词素有意义,另一个词素无实在意义只起充当音节作用。

多由反义词构成也有由相关意义的词构成的。

语法:研究语言的结构规律包括语法、句法,即包括词的构成和变化规则及组词成句的规则。

从句式(判断句、被动句、宾语前置句)、活用(n、adj活用作v、n作状语)、虚词讲。

句法:句型句类句式1句型:句子结构看:分单句复句2句类:句子语气功能看:分陈述句疑问句祈使句感叹句3句式:句子局部特点看,分谓语特点上、语义范畴上(存现句比较句被动句)、介词或动词特点(把字句被动句对字句有字句是字句比字句)判断句:用来断定主语所指的人或事物是什么或不是什么的句子。

作用:判断事物的性质和类别。

古汉语判断句:用名词、代词或名词性短语直接作谓语,对主语所代的人、事或物进行判断,说明主语是什么或不是什么的句子。

其主语和谓语是同一关系或类属关系:刘备,天下枭雄(类属)亚父者,范增也(同一)有的名词性谓语句不是判断句而是描写句:山多石,少土,石苍黑色。

特点:1一般不用“是”:制,岩邑也。

2名词谓语前,常有状语:破赵军者,必括也。

(这里必乃即亦皆则非是副词作状语帮谓语表加强、肯定或否定的判断语气。

语译时在状语后加判断词是)A例句中必乃即是副词不是判断词B这些副词所修饰的不是名词本身而是判断句的整个名词(或名词性词组)谓语。

3常用助词者、也的形式:a×者,×也:南冥者,天池也b×,×也:制,岩邑也c×者,×:兵者,不祥之器d×,×:今秦万乘之国,梁,亦万乘之国。

总结:1判断句常用者、也形式但有者、也的句子并不一定都是判断句:夫子欲之,吾二臣者,皆不欲也2判断常用者、也,根据表达语气不同可使用其他语气助词。

白起,小竖子耳3判断句中名词谓语前的者不一定都是助词有时可能是代词:当立者,乃公子扶苏。

活用:主语和谓语之间意义内容不合常规逻辑表达的是一种压缩了的内容:夫战,勇气也。

省略:常省略主语一般为承前省:射其御者,(其御者)君子也。

被动句:从主语和谓语关系看,句子分主动句和被动句。

主动句:主语是谓语动词所表示的行为动作的主动者、施事者、完成者,宾语是动词行为的目的物:齐桓公伐楚。

被动句:主语是谓语动词所表示的行为的受事者,谓语动词所表示的行为动作,不是由主语来完成,主语是谓语动词动作的目的物。

被动句类型:意念被动句、形式被动句1意念被动句:形式上没有特定标志的被动句。

形式上与主动句无区别但内容上主语是谓语动词所表示的行为的受事:蔓草犹不可除,况君之宠弟乎特点:无任何用来表被动的词语作标志,只有靠上下文来判断2形式被动句:于、见、为、被为标志1用介词于表被动:A V+于+宾语:郤克伤于矢,流血及屦B V+于+宾语:介词于有时可省略,形式上看不出是被动关系但动词后宾语在意义上不是前面动词的受事:天下苦(于)秦久C用介词于标志的被动句并不是介词于本身能表被动而是动词已用于被动的意义.并不是凡是介词于组成的介宾词组在动词后都是被动句:蕲胜于人而取于人,则固胜于人而可取于人矣2以助词见为标志A见+V在动词前用助词见表示被动,助词见前后均不插入施事:信而见疑,忠而被谤B见+V+于+行为主动者:吾长见笑于大方之家3用介词为标志的被动句:用介词“为”引进行为的主动者,组成介宾词组用于动词前作状语表被动A为+N+ V :用为引进为的主动者,放在动词前作状语:身客死于秦,为天下笑B为+V:介词为宾语省略:吴广素爱人,士卒多为(之)用者C为+N+所+V:介词为引出行为动词的主动者常在动词前加一助词所:茅屋为秋风所破歌D为+所+V:为的宾语省略:不者,若属皆且为(之)所虏4用被表示的被动句:用于表示不愉快的事情:信而见疑,忠而被谤,能无怨乎。

有时被表示的被动句,可与助词所一起构成“被…所”的形式:因被匈奴所破,西与踰葱岭,遂有其国。

宾语前置:将宾语放在谓语前或放在整个句子前面。

按宾语前置条件不同分四类型:1疑问代词宾语前置:A疑问代词作动词宾语,若是疑问代词作宾语或是虽宾语不是疑问代词,但宾语中心词前有疑问代词作定语那么宾语必须置于动词前Ⅰ疑问代词直接作动词宾语:大王来何操Ⅱ疑问代词作宾语的定语,宾语前置:姜氏何厌之有Ⅲ有助动词“敢”、“能”等,这些词一般置于疑问代词与动词之间:臣实不才,又谁敢怨B疑问代词作介词的宾语:疑问代词宾语必须放在介词前面:微斯人,吾谁与归?这些宾语放在前面的介宾结构在句中用在谓语前作状语。

2否定句代词宾语前置:否定句中代词作宾语前置的条件:一宾语必须是代词;二一定要有否定词否定全句。

须同时满足两个条件1常见作前置宾语的代词:余予吾我;汝尔之己是2否定性副词:不毋未;否定性代词:莫等。

因否定词弗非勿等否定的否定句它们所限制的动词一般不带宾语故不存在宾语是否前置的问题A 用否定词不否定:古之人不余欺也B用否定词未否定:骄而不亡者,未之有也C用否定词毋否定(包括用作毋讲的无):以吾一日长乎尔,毋吾以也D用否定代词莫否定(否定性的无定代词):保民而王,莫之能御也3用是或之将宾语提前改变宾语常有的语序来突出宾语,常见:借“是”或“之”将宾语提前A前置宾语+是(之)+V岂不穀是为?先君之好是继B唯(惟)+前置宾语+是(之)+动词:唯…是…或惟…之…格式:率师以来,唯敌是求。

when用之,when用是:若被提前的宾语是代词则用之,若前置的宾语是名词则用是:其我之谓矣。

将虢是灭,何爱于虞。

并非凡是“n+是+v”的形式是以“是”为标志的前置宾语:昭王南征而不复,寡人是问4结构上没有特定标志的宾语前置。

臣死且不避,卮酒安足辞(动词宾语前置)楚国方城以为城,汉水以为池(介词宾语前置)五其他几种语序:1谓语前置句:为强调谓语,感叹句、疑问句、祈使句的谓语往往前置。

A感叹句谓语前置:甚矣,汝之不惠!B疑问句谓语前置:谁与,哭者C祈使句谓语前置:来,尸虫!D为押韵将谓语前置:桃之夭夭,灼灼其华。

之子于归,宜其室家。

谓语“灼灼”前置2定语后置:A数词定语后置:吏二缚一人诣王B形容词定语后置:蚓无爪牙之利,筋骨之强C词组作定语后置:盖简核桃修狭者为之3状语后置句:赏以春夏,刑以秋冬。

词类活用:在一定语言结构中,某一类词临时用作另一类词,并具有另一种类词的语法特征,随着词性和功能的转化,它们的意义也随之发生变化。

类型:n、adj等活用为v;需在特殊理解的动宾关系;n 活用作状语n、adj等活用为v:古汉语中n、adj、数词、数量词常被用于v谓语的位置且有了v的语法特点。

n活用为v:A普通n活用作v:n活用作v,在句子中作谓语带宾语:策蹇驴,囊图书,夙行失道,望尘惊悸;可带补语:晋军(于)函陵,秦军(于)汜南;可带状语:从左右,皆肘之,使立于后;能与能愿动词相结合:假舟楫者,非能水也,而绝江河;与其它动词连用:孟尝君怪其疾也,衣冠而见之B方位n活用作v:日渐暮,遂前其足,坐而下脱。