4、论积贮疏(贾谊)

- 格式:doc

- 大小:107.50 KB

- 文档页数:15

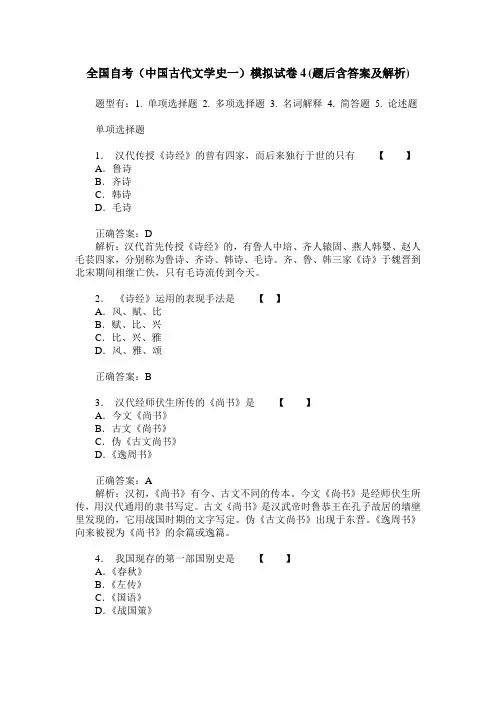

全国自考(中国古代文学史一)模拟试卷4(题后含答案及解析) 题型有:1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 名词解释 4. 简答题 5. 论述题单项选择题1.汉代传授《诗经》的曾有四家,而后来独行于世的只有【】A.鲁诗B.齐诗C.韩诗D.毛诗正确答案:D解析:汉代首先传授《诗经》的,有鲁人中培、齐人辕固、燕人韩婴、赵人毛苌四家,分别称为鲁诗、齐诗、韩诗、毛诗。

齐、鲁、韩三家《诗》于魏晋到北宋期间相继亡佚,只有毛诗流传到今天。

2.《诗经》运用的表现手法是【】A.风、赋、比B.赋、比、兴C.比、兴、雅D.风、雅、颂正确答案:B3.汉代经师伏生所传的《尚书》是【】A.今文《尚书》B.古文《尚书》C.伪《古文尚书》D.《逸周书》正确答案:A解析:汉初,《尚书》有今、古文不同的传本。

今文《尚书》是经师伏生所传,用汉代通用的隶书写定。

古文《尚书》是汉武帝时鲁恭王在孔子故居的墙壁里发现的,它用战国时期的文字写定。

伪《古文尚书》出现于东晋。

《逸周书》向来被视为《尚书》的余篇或逸篇。

4.我国现存的第一部国别史是【】A.《春秋》B.《左传》C.《国语》D.《战国策》正确答案:C解析:《国语》是我国现存的第一部国别史。

全书21卷,分别记载周王朝及鲁、齐、晋、郑、楚、吴、越各国的史实。

5.王逸认为是宋玉所作但《史记》明确说是屈原作品的是【】A.《九歌》B.《招魂》C.《远游》D.《渔父》正确答案:B6.下列作品出自《九章》的是【】A.《山鬼》B.《抽思》C.《东君》D.《河伯》正确答案:B解析:《山鬼》、《东君》、《河伯》是《九歌》中的篇目。

7.《论积贮疏》是贾谊散文中的名篇,文章写得【】A.紧凑严密,说理透辟B.慷慨悲歌,渲染淋漓C.体物贴切,清丽流转D.比喻迭出,委婉设辞正确答案:A解析:《论积贮疏》是贾谊散文中的名篇,文章写得紧凑严密,说理透辟,不容置辩,不事含蓄。

8.汉成帝初年始,刘向受命校理群书,为一些典籍写了叙录,其中最著名的是【】A.《管子叙录》B.《列子叙录》C.《战国策叙录》D.《说苑叙录》正确答案:C解析:成帝初年始,刘向受命校理群书,为一些典籍写了叙录,其中最著名的是《战国策叙录》。

论积贮疏原文及注释文档版

(实用版)

目录

1.引言:论积贮疏概述

2.

正文

1.引言:论积贮疏概述

论积贮疏是古代我国一部关于农业经济和国家财政的著作,作者为西汉著名经济学家贾谊。

本文通过解析论积贮疏原文及注释,来探讨这篇文章的主要观点和现实意义。

2.正文:原文及注释解析

论积贮疏原文主要分为三个部分:积贮的重要性、农业生产与国家财政的关系、以及如何加强积贮。

以下是原文及注释的解析:(1)积贮的重要性

原文:“积贮者,农之本也。

”

注释:这句话的意思是,积贮是国家经济繁荣的根本,农业是国家经济的基础,而积贮又是农业发展的关键。

(2)农业生产与国家财政的关系

原文:“故耕者农之本,而食者人之本也。

”

注释:这句话指出农业生产与国家财政的关系,农业生产是国家经济的基础,而农业生产的目的是为了满足人们的基本生活需求。

(3)如何加强积贮

原文:“国无粮,不安其民;民无粮,不安其业。

”

注释:这句话强调了粮食储备对于国家和人民的重要性,国家和人民必须加强粮食储备,以应对可能出现的灾害和战争。

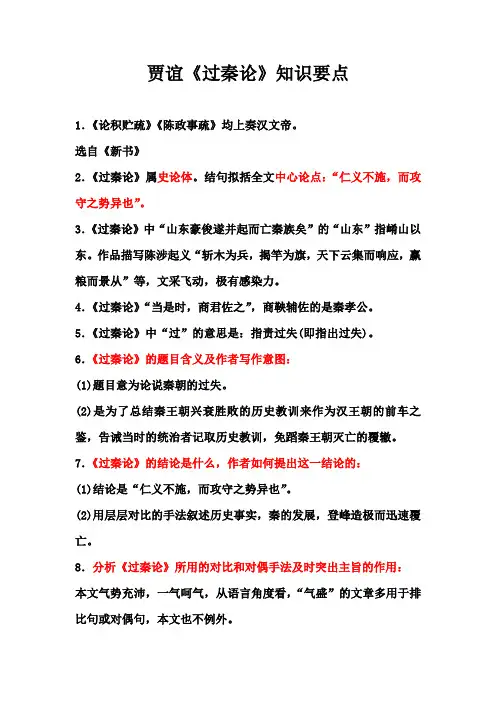

贾谊《过秦论》知识要点1.《论积贮疏》《陈政事疏》均上奏汉文帝。

选自《新书》2.《过秦论》属史论体。

结句拟括全文中心论点:“仁义不施,而攻守之势异也”。

3.《过秦论》中“山东豪俊遂并起而亡秦族矣”的“山东”指崤山以东。

作品描写陈涉起义“斩木为兵,揭竿为旗,天下云集而响应,赢粮而景从”等,文采飞动,极有感染力。

4.《过秦论》“当是时,商君佐之”,商鞅辅佐的是秦孝公。

5.《过秦论》中“过”的意思是:指责过失(即指出过失)。

6.《过秦论》的题目含义及作者写作意图:(1)题目意为论说秦朝的过失。

(2)是为了总结秦王朝兴衰胜败的历史教训来作为汉王朝的前车之鉴,告诫当时的统治者记取历史教训,免蹈秦王朝灭亡的覆辙。

7.《过秦论》的结论是什么,作者如何提出这一结论的:(1)结论是“仁义不施,而攻守之势异也”。

(2)用层层对比的手法叙述历史事实,秦的发展,登峰造极而迅速覆亡。

8.分析《过秦论》所用的对比和对偶手法及时突出主旨的作用:本文气势充沛,一气呵气,从语言角度看,“气盛”的文章多用于排比句或对偶句,本文也不例外。

(1)秦统一之前秦与六国诸侯比;秦统一后登峰造极与一介戍卒陈涉起义比;陈涉力量与六国诸侯比;秦统一前与统一后声威、力量比。

(2)凡此,均更加深刻地说明秦国灭亡主要在于自身不施仁义,发人深省,使文章更具说服力。

9.《过秦论》以主要篇幅历述秦之强盛,最后却转入写秦亡而得出结论,这样写的好处是:内容充实,论据确凿,论证严谨,欲扬先抑,对比强烈,结论自然,令人信服。

10.语言特色:文中多用铺叙排比的句式,如“有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意,并吞八荒之心”“追亡逐北,伏尸百万,流血漂卤,因利乘便,宰割天下,分裂河山,强国请服,弱国入朝”。

这种气势和句式,都使人读起来感觉大气磅礴,文采飞扬,非常酣畅。

《过秦论》的思想内容和艺术特色:本文先讲秦自孝公以迄始皇逐渐强大的原因;具有地理优势,实行变法图强的主张,正确在战争的战争策略,几代人的苦心经营等。

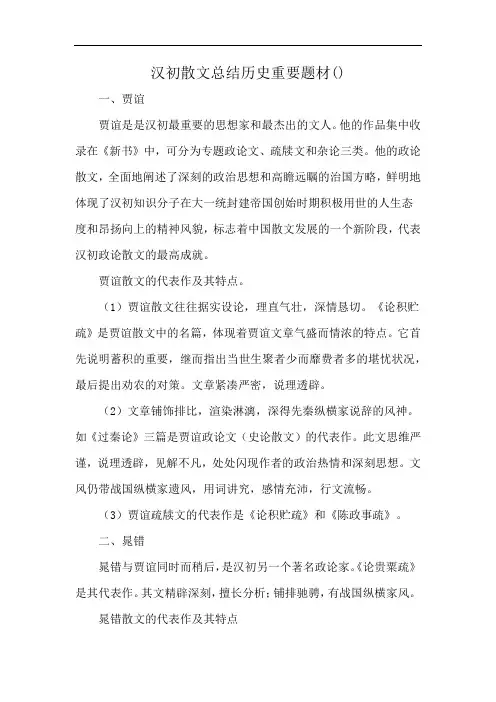

汉初散文总结历史重要题材()一、贾谊贾谊是是汉初最重要的思想家和最杰出的文人。

他的作品集中收录在《新书》中,可分为专题政论文、疏牍文和杂论三类。

他的政论散文,全面地阐述了深刻的政治思想和高瞻远瞩的治国方略,鲜明地体现了汉初知识分子在大一统封建帝国创始时期积极用世的人生态度和昂扬向上的精神风貌,标志着中国散文发展的一个新阶段,代表汉初政论散文的最高成就。

贾谊散文的代表作及其特点。

(1)贾谊散文往往据实设论,理直气壮,深情恳切。

《论积贮疏》是贾谊散文中的名篇,体现着贾谊文章气盛而情浓的特点。

它首先说明蓄积的重要,继而指出当世生聚者少而靡费者多的堪忧状况,最后提出劝农的对策。

文章紧凑严密,说理透辟。

(2)文章铺饰排比,渲染淋漓,深得先秦纵横家说辞的风神。

如《过秦论》三篇是贾谊政论文(史论散文)的代表作。

此文思维严谨,说理透辟,见解不凡,处处闪现作者的政治热情和深刻思想。

文风仍带战国纵横家遗风,用词讲究,感情充沛,行文流畅。

(3)贾谊疏牍文的代表作是《论积贮疏》和《陈政事疏》。

二、晁错晁错与贾谊同时而稍后,是汉初另一个著名政论家。

《论贵粟疏》是其代表作。

其文精辟深刻,擅长分析;铺排驰骋,有战国纵横家风。

晁错散文的代表作及其特点《上书言兵事》和《说文帝令民入粟受爵》(即《论贵粟疏》)是其政论散文的代表作。

(1)切实中肯,论精识深,擅长分析,言之凿凿。

如《论贵粟疏》以有力的论据,说明轻赋役以劝农功,贵粟而贱金玉对于国家发展的意义。

(2)晁错散文的另一个特点,是具有战国策士的纵横家风气,辞藻谐偶,句式铺排。

如《上书言兵事》论“得地形”。

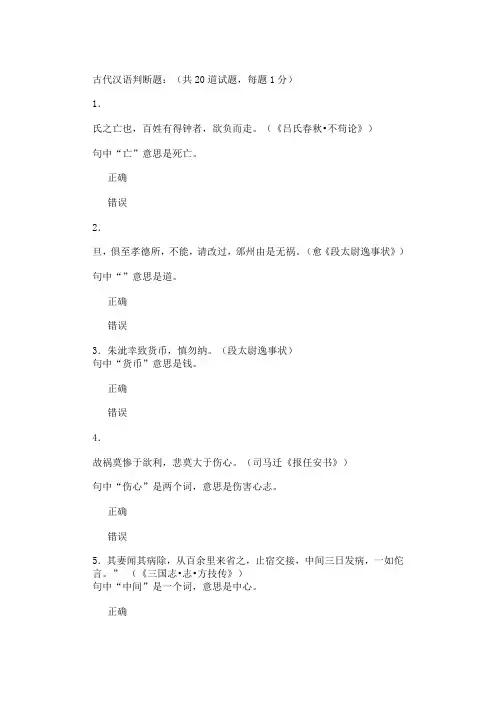

古代汉语判断题:(共20道试题,每题1分)1.氏之亡也,百姓有得钟者,欲负而走。

(《吕氏春秋•不苟论》)句中“亡”意思是死亡。

正确错误2.旦,俱至孝德所,不能,请改过,邠州由是无祸。

(愈《段太尉逸事状》)句中“”意思是道。

正确错误3.朱泚幸致货币,慎勿纳。

(段太尉逸事状)句中“货币”意思是钱。

正确错误4.故祸莫惨于欲利,悲莫大于伤心。

(司马迁《报任安书》)句中“伤心”是两个词,意思是伤害心志。

正确错误5.其妻闻其病除,从百余里来省之,止宿交接,中间三日发病,一如佗言。

” (《三国志•志•方技传》)句中“中间”是一个词,意思是中心。

正确错误6.孔君平疾笃,庾司空为会稽,省之,相问讯甚至。

(《世说新语•方正》)句中“甚至”是两个词,意思是非常详细。

正确错误7.文侯燕饮,皆令诸大夫论己。

(《吕氏春秋•不苟论》)句中“燕”意思是像燕子。

正确错误8.王不听,遂将之。

(《史记?廉颇蔺相如列传》)句中“将”是使动用法。

正确错误9.身所奉饭饮而进食者以十数,所友者以百数。

(《史记?廉颇蔺相如列传》)句中“友”是意动用法。

正确错误10.何闻信亡,不及以闻,自追之。

(《史记?侯列传》)句中“闻”是意动用法。

正确错误11.增数目项王。

(《史记?项羽本纪》)句中“目”是名词一般用法,眼睛。

正确错误12.先生之恩,生死而肉骨也。

(马中锡《狼传》)句中“肉”是名词使动用法,使……长肉。

正确错误13.筑室百堵,西南其户。

(《诗?小雅?斯干》)句中“西南”是名词使动用法,使……朝西南。

正确错误14.外黄富人女甚美,庸奴其夫。

(《史记?耳余列传》)句中“庸奴”是名词使动用法,使……成为庸奴。

正确错误15.强本而节用,则天不能贫。

(《荀子?天论》)句中“贫”是形容词一般用法,贫穷。

正确错误16.许子奚为不自织?(《孟子?梁惠王上》)句中“奚”是前置宾语。

正确错误17.惟言之务去,戛戛乎其难哉!(愈《答翊书》)句中没有宾语前置。

正确错误18.乱天子边,欲谁归罪?(愈《段太尉逸事状》)句中“谁”是前置宾语。

论积贮疏教案个人 It was last revised on January 2, 2021宁夏师范学院2015—2016学年第一学期2014级汉语言文学专业古代汉语(Ⅰ)考查试题班级姓名学号《论贵粟疏》教案设计教学目标:1、了解“疏”这种文体的概念。

2、简要了解作者生平及代表着作3、熟读课文4、理解并掌握个别实词、虚词以及词类活用。

5、认识并借鉴本文的写作技巧教学重点:1、理解并掌握个别实词、虚词以及词类活用,培养学生自学,理解文言文的能力。

2、认识并借鉴本文的写做手法教学难点:理解并掌握个别实词、虚词以及词类活用将本文中的写作手法熟练应用到学生的写作能力当中。

教学方法:讲授法、问答法、练习法、课堂讨论法教学时数:2课时教学过程第一课时教学重点:熟读课文、理解并掌握一、二段词类活用(例如食、衣等词语)以及个别句子。

掌握文章一二段写作特点:1、层层对比分析的方法进2、论证正反对举,观点鲜明。

教学内容与步骤一、导入新课管子曰:“仓廪实而知礼节。

”民不足而可治者,自古及今,未之尝闻。

”提问大家知道这句话出自哪里吗?这是贾谊在他的《论积贮疏》这篇文章里引用的管子的名言,前边我们也学习过贾谊的《过秦论》。

可见重视粮食以及有储蓄的粮食对于一个人,一个国家的重要性。

今天要学习的《论贵粟疏》也谈及重视粮食的重要性。

二、解题(一)题目:解释疏1、疏做为古代的一种文体,有三解:(二)1.臣子分条向帝王分条陈述说明的意见书。

如:“奏疏”。

(三)2.对古书经典类的注解和对书籍注解的进一步注释。

和注合称“注疏”。

(四)3.僧道拜忏时所焚化的祝告文。

如“疏文”。

贵粟:以粮食为贵重之物(五)作者简介晁错;颍川今河南禹州人。

西汉前期着名的思想家、政治家。

汉文帝时,任太常掌故,后历任太子舍人、博士、太子家令;景帝即位后,任为内史,后迁至御史大夫。

晁错发展了“重农抑商”政策,主张纳粟受爵,增加农业生产,振兴经济。

进言削藩,剥夺诸侯王的政治特权以巩固中央集权,损害了诸侯利益,以吴王刘濞为首的七国诸侯以“请诛晁错,以清君侧”为名,举兵反叛。

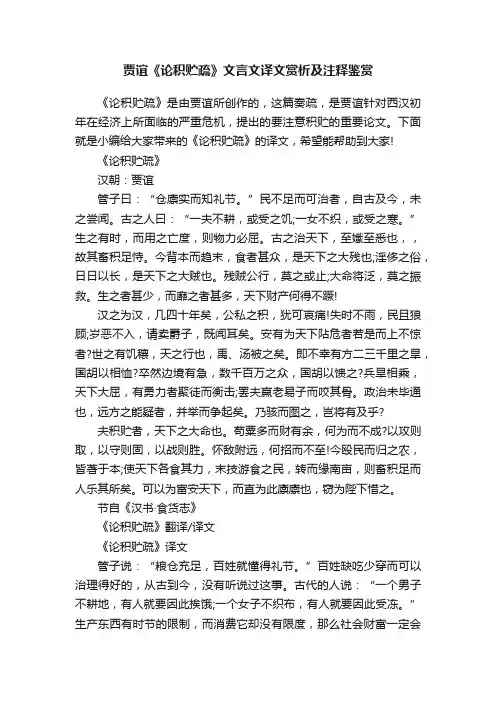

贾谊《论积贮疏》文言文译文赏析及注释鉴赏《论积贮疏》是由贾谊所创作的,这篇奏疏,是贾谊针对西汉初年在经济上所面临的严重危机,提出的要注意积贮的重要论文。

下面就是小编给大家带来的《论积贮疏》的译文,希望能帮助到大家!《论积贮疏》汉朝:贾谊管子曰:“仓廪实而知礼节。

”民不足而可治者,自古及今,未之尝闻。

古之人曰:“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒。

” 生之有时,而用之亡度,则物力必屈。

古之治天下,至孅至悉也,,故其畜积足恃。

今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也;淫侈之俗,日日以长,是天下之大贼也。

残贼公行,莫之或止;大命将泛,莫之振救。

生之者甚少,而靡之者甚多,天下财产何得不蹶!汉之为汉,几四十年矣,公私之积,犹可哀痛!失时不雨,民且狼顾;岁恶不入,请卖爵子,既闻耳矣。

安有为天下阽危者若是而上不惊者?世之有饥穰,天之行也,禹、汤被之矣。

即不幸有方二三千里之旱,国胡以相恤?卒然边境有急,数千百万之众,国胡以馈之?兵旱相乘,天下大屈,有勇力者聚徒而衡击;罢夫羸老易子而咬其骨。

政治未毕通也,远方之能疑者,并举而争起矣。

乃骇而图之,岂将有及乎?夫积贮者,天下之大命也。

苟粟多而财有余,何为而不成?以攻则取,以守则固,以战则胜。

怀敌附远,何招而不至!今殴民而归之农,皆著于本;使天下各食其力,末技游食之民,转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。

可以为富安天下,而直为此廪廪也,窃为陛下惜之。

节自《汉书·食货志》《论积贮疏》翻译/译文《论积贮疏》译文管子说:“粮仓充足,百姓就懂得礼节。

”百姓缺吃少穿而可以治理得好的,从古到今,没有听说过这事。

古代的人说:“一个男子不耕地,有人就要因此挨饿;一个女子不织布,有人就要因此受冻。

”生产东西有时节的限制,而消费它却没有限度,那么社会财富一定会缺乏。

古代的人治理国家,考虑得极为细致和周密,所以他们的积贮足以依靠。

现在人们弃农经商(不生产而)吃粮的人很多,这是国家的大祸患。

论积贮疏汉.贾谊莞guǎn子曰:“仓廪实而知礼节。

”[实:充实。

而:连词,就。

知:懂得]民不足而可治者,[足:富足。

而:却。

治:治理,管理,指处指“治理得好,管理得好。

者:代词,…..的事情]自古及今,未之尝闻。

[未之尝闻:宾语前置句。

之:代词,这。

]古之人曰:“一夫不耕[夫:成年男子],或受之饥;[或:无定代词,有人。

受之饥:因为这而挨饿。

之:代词,这]一女不织,或受之寒。

”生之有时[之:指财物。

时:季节],而用之亡度[而:如果。

亡度:没有节制,“亡”miu 通“无”miu ,没有],则物力必屈[则:那么。

物力:财物。

屈:枯竭]。

古之治天下[之:连词,取消句子独立性],至孅至悉也[至:特别。

孅:通“纤”,细致。

悉:全面,周密。

也:表示肯定语气],故其畜积足恃[其:代词,他们,指古人。

畜积:积累,积攒;“畜”通“蓄”。

恃:依靠,仗恃]。

今背本而趋末[背:背弃,抛弃。

本:本末分别指农业和工商业,趋:趋向,奔向],食者甚众[食者:要吃粮的人],是天下之大残也[是:代词,这。

之:的。

残:伤害,祸害。

也:语气词,表判断];淫侈之俗[淫侈:过度奢侈。

俗:风气],日日以长[日日:一天一天。

以:连词,表修饰,地],是天下之大贼也[贼:危害]。

残贼公行[残贼:指给社会造成伤害、带来危害的事情。

公行:公然盛行],莫之或止[宾语前置句。

之:代词,前置宾语,它们。

或:不定代词,此处与“莫”结合使用,属于复词偏义,起到凑足音节的作用];大命将泛[大命:国家命运。

泛:通“覂fěng”,倾覆,倒下],莫之振救[宾语前置句。

振救:拯救]。

生之者甚少[生之者:创造财富的人;之,代词,指财物。

者,代词,…..的人],而靡之者甚多[而:连词,表并列。

靡:耗费,消耗],天下财产[财产:财富],何得不蹷jué[何得:哪能,怎能。

蹷:用尽,耗尽]?汉之为汉[之:取消句子独立性。

为:建立],几四十年矣[几:几乎,差不多。

矣:了],公私之积[国家和个人积攒的财富。

中国古代秦汉文学是指秦代和两汉文学,秦汉文学主要在辞赋、史传文、政论文和乐府诗歌等四个方面取得较高成就,在上有较为深远的作用和影响。

下面由为大家提供关于,希望对大家有帮助!秦汉文学作品介绍一、秦汉散文一、所谓“汉代散文”是指政论文及抒情、叙事文,汉代散文创作的主流,就文体说是政论文,就文风说,是切中时事,朴厚无华。

理解:秦汉散文的发展脉络。

大体说,由西汉初期贾谊等的情感浓重,文气纵横,变而为西汉中后期刘向等的引经据典,再变而为东汉前期王充等的崇实诚、斥虚妄,通达深刻;再变而为东汉后期王符、仲长统等的抨击时弊,愤世嫉俗,文风几经迁转。

第一节李斯与秦代散文理解;一、《吕氏春秋》简况。

《吕氏春秋》是秦相吕不韦组织其门客集体编撰,成书时间大约在公元前239年前后,被视为杂家着作。

二、《吕氏春秋》的说理方式。

《吕氏春秋》文章一般都较短小,以事实说理,平实畅达,不求华丽,如《贵公》。

从文学角度看,《吕氏春秋》最大的成就是它创作了丰富多彩的寓言故事。

它在阐述某个道理和思想时,往往采用一组寓言故事,从不同侧面予以说明。

三、李斯生平与《谏逐客书》写作缘由。

李斯,楚国人,公元前247年入秦。

因说秦始皇统一六国,拜为长史、客卿。

秦统一,李斯为丞相,设郡县,统一文字和度量衡,下令焚书而倡导“以吏为师”。

李斯遭赵高诬陷腰斩于咸阳之市。

李斯入秦十年,因韩人郑国为秦修灌渠事,秦大臣提议驱逐所有外来客卿,李斯也在被逐之列,所以写了《谏逐客书》。

四、秦刻石文的特点。

1、其形式四言为句,三句为韵,较独特。

2、铺叙颂夸,气度宏伟,韵律谐和。

3、限于刻石体制,文采不足。

简单运用:《谏逐客书》的主要特点。

这篇《谏逐客书》以逐客不利于秦的统一为中心。

首先铺叙历史上客卿辅助秦国并使之国富兵强的事实,以明客卿不曾有负于秦;其次胪述秦始皇看重外国的玩好之物,而轻视客卿的事实,论定其重物轻人的错误,最后分析纳客和逐客的利害关系,指出逐客非但不利于秦的统一大业,还会使秦国趋于危亡。

75681568.doc第 1 页 共 3 页单选:1、最早以“赋”命名进行创作的是荀子。

2、《战国策》主要纪录的人物主要是纵横家。

3、诸子散文中最富有雄辩色彩的是《孟子》。

4、汉代《论语》有三种不同的本子,现存《鲁论语》5、《庄子》所谓“三言”实际上都是寓言.6、诸子中提出“喜刑名法术之学”的是:韩非子。

7、一般文学史可以确认为屈原的作品有《九歌》(11篇)、《离骚》、《天问》、《九章》(9篇)《招魂》,共23篇。

其中最为奇特的一首诗是《天问》。

8、《九歌》包括《东皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《大司命》、《少司命》、《东君》、《河伯》、《山鬼》、《国殇》、《礼魂》9、楚辞体的特点是:铺排夸张、想象丰富、依“兮”而咏10、曹丕的《燕歌行》是最早的纯粹的文人七言诗11、被誉为“骨气奇高,词彩华茂”的诗人是曹植 12陈琳诗歌代表作为《饮马长城窟行》13、王粲被刘勰称为为七子之冠冕。

代表作为《从军诗》。

14、建安七子是孔融、陈琳、王粲、徐幹、阮瑀、应瑒、刘桢。

15、出自曹操笔下的作品有《蒿里行》、《短歌行》、《薤露行》16、阮籍,字嗣宗,其代表作是82首五言《咏怀》诗。

评价阮籍的有“然发言玄远,口不臧否人物”17、嵇康,字叔夜,评价他为“刚肠嫉恶,遇事便发”,其代表作为《幽愤诗》。

18、被评为“缛旨星稠,繁问绮合”的诗风的是西晋诗风19、所谓“嵇志清峻,阮旨遥深”的诗风指的是正始诗风。

20、所谓“淡乎寡味,平典似道德论”的诗风是指东晋诗风。

21、陶渊明代表作有诗歌《归田远菊》、《饮酒》;散文《五柳先生传》、《桃花源记》、《与子俨等书》;辞赋《闲情赋》。

其田园诗的主要风格是平淡自然22、谢灵运诗歌的主要成就在山水诗。

23、鲍照的诗歌成就主要在于乐府诗。

24、谢朓诗歌的主要成就在于新体诗。

25、代表北朝乐府民歌最高艺术水平的《木兰诗》与 26、代表南朝乐府民歌最高艺术水平的《西洲曲》一起被视为南北朝诗歌中的双璧。

1【谙】①熟习,了解。

例 1、江南好,景色旧曾谙。

例 2、二人久居江东,谙习水性。

(《三国演义·群英会蒋干上当》)② 熟记,记诵。

虽复一览便谙。

(《南齐书·陆澄传》)2【按】①查察,观察。

按西域书,阿罗汉诺矩罗居震旦东南海洋际雁荡山,,(《雁荡山》)②审察,核查。

例 1、以吴民之乱请于朝,按诛五人。

(《五人墓碑记》)例 2、安到郡,不入府,先往按狱,理其无明验者,条上出之。

(《后汉书·袁张韩周传记》袁安到郡后,不进官府,先去审察案件,查出那些没有明确凭证的罪犯,上奏要求放他们出狱。

)③巡逻,巡行。

例 1、部使者臧,新贵,将按郡至袁。

(2007福建卷,高启《书博鸡者事》江西湖东道肃政廉访司有一个姓臧的,新近做了高官,将要巡逻所管各州郡,到达袁地。

)例2、曩胡公按部,令所过毋供张。

(《明史·海瑞转》方才胡公巡逻所部地域,命令经过的地域不要办礼品准备款待。

)④压迫,止住。

按助强弱。

⑤于是,就。

3【案】①通“按”,观察,查察。

召有司案图,指此后过去十五都予赵。

(《廉颇蔺相如传记》)②通“按”,观察,核实。

案贤圣之言,上下多相违(相互矛盾)。

③通“按”,巡行,巡逻。

宣王案行其营垒,曰:“天下奇才也。

”④通“按”,用手压或按。

例 1、案灌夫项令谢(致歉)。

例 2、(高进之)案腰间刀伺道济,有异言,则杀之。

道济趋下阶,叩首曰:“武皇帝在上,臣道济若有异心,速殛之。

”(2007 广东卷,高进之此时用手按住腰间的刀窥伺檀道济,假如他有异言,就杀掉他。

檀道济快步走下台阶,叩首说:“武皇帝在上,我檀道济若有异心,就赶忙诛杀我。

”)⑤文书,模卷。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

4【暗】①愚笨,糊涂。

例 1、水府幽静,寡人暗昧,夫子不远千里,将有为乎?(《柳毅传》)例2、刘璋暗弱。

(《三国志·隆中对》,昏庸无能,胆怯软弱。

)例 3、兼听则明,偏信则暗。

②静静地,静静地。

寻声暗问弹者谁?(《琵琶行》)群书万卷常暗诵。

全国自考(中国古代文学史一)模拟试卷14(总分:90.00,做题时间:90分钟)一、单项选择题(总题数:30,分数:60.00)1.汉代传授《诗经》的曾有四家,而后来独行于世的只有【】(分数:2.00)A.鲁诗B.齐诗C.韩诗D.毛诗√解析:解析:本题考查汉代的“四家诗”。

汉代首先传授《诗经》的,有鲁人申培、齐人辕固、燕人韩婴、赵人毛苌四家,分别称为鲁诗、齐诗、韩诗、毛诗。

齐、鲁、韩三家《诗》于魏晋到北宋期间相继亡佚,只有毛诗流传到今天。

2.《诗经》运用的表现手法是【】(分数:2.00)A.风、赋、比B.赋、比、兴√C.比、兴、雅D.风、雅、颂解析:3.汉代经师伏生所传的《尚书》是【】(分数:2.00)A.今文《尚书》√B.古文《尚书》C.伪《古文尚书》D.《逸周书》解析:解析:本题考查《尚书》的传本。

汉初,《尚书》有今、古文不同的传本。

今文《尚书》是经师伏生所传,用汉代通用的隶书写定。

古文《尚书》是汉武帝时鲁恭王在孔子故居的墙壁里发现的,它用战国时期的文字写定。

伪《古文尚书》出现于东晋。

《逸周书》向来被视为《尚书》的余篇或选篇。

4.我国现存的第一部国别史是【】(分数:2.00)A.《春秋》B.《左传》C.《国语》√D.《战国策》解析:解析:本题考查《国语》的相关知识。

《国语》是我国现存的第一部国别史。

全书21卷,分别记载周王朝及鲁、齐、晋、郑、楚、吴、越各国的史实。

5.王逸认为是宋玉所作但《史记》明确说是屈原作品的是【】(分数:2.00)A.《九歌》B.《招魂》√C.《远游》D.《渔父》解析:6.下列作品出自《九章》的是【】(分数:2.00)A.《山鬼》B.《抽思》√C.《东君》D.《河伯》解析:解析:本题考查《九章》的篇目。

《山鬼》、《东君》、《河伯》是《九歌》中的篇目。

7.《论积贮疏》是贾谊散文中的名篇,文章写得【】(分数:2.00)A.紧凑严密,说理透辟√B.慷慨悲歌,渲染淋漓C.体物贴切,清丽流转D.比喻迭出,委婉设辞解析:解析:本题考查贾谊的《论积贮疏》。

人教版高中语文选择性必修下册第3单元第10课过秦论习题练习一(附答案)一、选择题1.下列句子中,含有通假字的一项是 ()A.合从缔交,相与为一B.却匈奴七百余里C.自以为关中之固D.序八州而朝同列2.下列句子中,加线词语的解释有误的一项是 ()A.蒙故业,因遗策蒙:继承B.不爱珍器重宝肥饶之地爱:喜爱C.以致天下之士致:招纳D.秦有余力而制其弊弊:弱点、毛病3.下列句子,从句式角度看,与例句相同的一项是 ()例句:一夫作难而七庙隳A.铸以为金人十二B.身死人手,为天下笑C.仁义不施而攻守之势异也D.谪戍之众,非抗于九国之师也4.下列各句中,加线的“之”字用法归类正确的一项是()①百越之地②北收要害之郡③有宁越……之属为之谋④齐明……乐毅之徒通其意⑤焚百家之言⑥当是时也,商君佐之⑦而迁徙之徒也A.①②③/⑤⑥⑦/④B.①③④/⑤⑥/②⑦C.①②⑤⑦/③⑥/④D.①②④/③⑦/⑤⑥5.下列课文中相关文化常识的表述,不正确的一项是()A.阡陌,指田野上的小路,其中,“阡”指南北走向的小路,“陌”指东西走向的小路。

文中指“田野”。

B.春秋时期越国的范蠡自称陶朱公,后人常以“陶朱”为富人的代称。

C.黔首,战国时期和秦代对百姓的称呼,与“氓隶之人”“迁徙之徒”意思相同,都指下层百姓。

D.七庙,本指四亲(高祖、曾祖、祖、父)庙、二祧(高祖的父亲和祖父)庙和始祖庙,后泛指天子的宗庙。

二、语言表达6.下面是某市交管部门“高考期间部分区域车辆禁止驶入通告”的内容片段,其中有四处词语使用不当,请找出并作修改。

要求修改后语意准确,语体风格一致。

道路交通管制时段内,不准任何车辆(执行任务警车、押运考试试卷车辆、警保联动服务车辆除外)驶入交通管制区域,接送考生的私家车和其他车辆请合理选择停车地点,避免因车辆停放不合理,造成交通拥堵,影响有序通行。

请求广大市民在高考期间乘坐公交车、出租车等公共交通工具出行,务必提前规划好出行路线,以减轻考场旁边道路的交通压力。

《论积贮疏》教案二十六论积贮疏⑴贾谊一、教学目的:1.了解本文围绕中心论点,从正反两方面论证的手法,首尾呼应的写作特点;2.了解作者的写作意图及发展农业生产,注意积贮的意义。

二、教学重点、难点:1.重点:本文的论证中心及结构。

2.难点:本文的通假字、宾语前置句式、判断句式。

三、教学时数:课外自读课文两课时四、教学步骤:第一课时背景简介:秦王朝统治时,租税繁重,徭役苛虐,以致“贫者常衣牛马之衣,而食犬彘之食”。

陈胜、吴广揭竿为推翻暴秦而战,刘邦、项羽乘机崛起争夺起义胜利果实,前后共达8年之久。

因而西汉建立之初,社会经济凋敝,饥馑遍地,物资匮乏,价格昂贵。

在推行一系列措施之后,社会经济渐有好转,而地主兼并土地,官僚淫侈奢靡,商贾囤积居奇,又迫使农民破产,造成“百人之作不能衣一人”“一人耕之,十人聚而食之”的局面。

与此同时,诸侯也扩张势力,时刻准备叛乱于内;北方匈奴压境,不时出兵侵扰,西汉王朝受到严重威胁。

贾谊针对当时情况,从巩固地主阶级的统治考虑,上疏汉文帝,提出了发展农业生产,注重积贮粮食以防不虞的意见。

这一建议,客观上能减轻人民的负担,在当时有很重要的意义,在历史上有一定的进步性,也表现了作者政治上的远见卓识。

解题:选自《汉书·食货志》,这一题目是后加的。

积贮:积蓄,贮备。

本文指粮食的积蓄和贮备。

“疏”本是分条陈述事理的意思,这里是向皇帝条陈自己的意见的一种文体,后代对这种文体也称奏疏或奏议。

管子⑴曰:“仓廪实而知礼节⑵。

”民不足而可治者,自粮仓充实(百姓)就懂得(吃穿) 够却能够(得到)治理的仓廪:同义复词古及今未之尝闻⑶。

古之人曰:“一夫不耕,或受之饥⑷;一女不织,或男人耕种(就)有人饥饿织布未之尝闻:否定句代词作宾语,宾语前置之:助词或:有人之:助词,无义受之寒。

”生之有时而用之亡度,则物力必屈⑸。

寒冻生产的东西时间(限制) 消费它没有限度那么(社会上的)财富一定(会)缺乏之:代物资、财富亡通无,没有屈ju†竭、尽,匮乏、缺乏古之治天下,至⑹至悉也,故其畜⑺积足恃。

大学中国古代文学考试练习题及答案11.[单选题]《左传》记事的特点是A)微言大义.B)辩丽恣肆C)质朴平实.D)详赡生动答案:D解析:2.[单选题]刘向的《新序》《说苑》彰显了哪一家思想( )。

A)儒家B)道家C)法家D)阴阳家答案:A解析:3.[单选题]谢脁诗歌意象创造的特点是A)刚健有力B)清新明丽C)寒苦衰飒D)平淡自然答案:B解析:4.[单选题]宋代清雅词的代表人物除了吴文英、周密、高观国,还有()A)姜夔B)李清照C)晏殊D)陆游答案:A解析:5.[单选题]初唐四杰中,王勃、杨炯成就最高的诗体是( )A)七言歌行B)七言律诗C)五言律诗D)五言绝句6.[单选题]西昆体的艺术特征是A)诗风古淡B)诗风清新C)追求气骨D)讲究修辞【考点】五编一章二节 西昆体答案:D解析:西昆体讲究修辞,对宋诗的发展影响很大。

诗中大量用典,以学问为诗,是宋诗的一个突出特色,西昆体作为宋初出现的诗歌流派,体现了当时的风会所趋,是宋诗形成自身特色的第一步。

西昆体与后来的江西诗派,从宗旨到渊源都有相同或相近的地方7.[单选题]《花间集》的编辑者是( )。

A)元稹B)赵崇祚C)殷强D)温庭筠答案:B解析:8.[单选题]正始诗风的特点是( )A)志深笔长,梗概多气B)嵇志清峻,阮旨遥深C)结藻清英,流韵绮靡D)理过其辞,淡乎寡味答案:B解析:9.[单选题]秦汉文学注重政治教化与以下哪种文化有关( )。

A)史官文化B)荆楚文化C)海洋文化D)礼乐文化答案:A解析:10.[单选题]《玄怪录》的作者是A)牛僧孺B)王度C)张鷟11.[单选题]原始歌谣“断竹,续竹,飞土,逐夫(肉)”载于A)《吴越春秋》B)《淮南子》C)《周易》D)《蜡辞》.答案:A解析:12.[单选题]刘勰《文心雕龙》中的思想体系基本是A)佛家.B)道家C)儒家.D)法家答案:C解析:13.[单选题]“究天人之际,通古今之变,成一家之言”出自( )。

A)《移让太常博士书》B)《谏营昌陵疏》C)《报孙会宗书》D)《报任少卿书》答案:D解析:14.[单选题]cC°\'98Pe G( )A)cB)C)°D)+°答案:B解析:15.[单选题]上官仪诗歌的艺术风格是A)慷慨悲壮B)沉郁顿挫C)婉媚工整16.[单选题]以下哪一句诗出自岑参的《白雪歌送武判官归京》?A)弯弯月出挂城头,城头月出照梁州B)忽如一夜春风来,千树万树梨花开C)一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒D)悔向万里来,功名是何物?答案:B解析:17.[单选题]“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”是( )的诗?A)白居易B)李白C)李贺D)杜甫答案:B解析:18.[单选题]下列哪位词人词中主要是“虎啸风生,气势豪迈的英雄形象”的抒情主人公形象?()A)范仲淹B)苏轼C)辛弃疾D)刘克庄答案:C解析:19.[单选题]在慢词体制形成过程中,起了关键作用的作家是( )。

1.“城不入,臣请完壁归赵”(《史记•廉颇蔺相如列传》),句中“请”是动词,可以理解为“臣请君允许我”。

()2.“从左右,皆肘之,使立于后”(《左传•成公二年》)中,“肘”用在代词前,活用为动词。

()3.“人不难以死免其君,我戮之不祥”(《左传•成公二年》中,“不难”即“不难做到”,“难”在否定副词“不”后面,活用做一般动词。

()4.“乃当抗峰岷峨,偕岭衡疑,其翼附群山,并概青云”(《水经注•江水》)中,“翼”为名词作状语,是“像翅膀那样”的意思。

()5.“臣辱戎士,敢告不敏,摄官承乏”(《左传•成公二年》)中,“辱”是“污辱”的意思。

()6.在“北饮大泽,道渴而死”(《山海经•海外北经》)中,“道”应解释为“走在路上”,名词活用为动词。

()7.在“强公室,杜私门,蚕食诸侯”(李斯《谏逐客书》)中,“蚕”为名词话用作状语,表示比喻。

()8.“若属皆且为所虏”(《史记•项羽本纪》),句中的“且”是时间副词。

()9.“子无贵贱,唯留意焉”(《汉书•外戚传》),句中“唯”可译为“希望”,是个动词。

()10.“当立者乃公子扶苏”(《史记•陈涉世家》),句中“乃”是古汉语中特殊判断词,相当于判断词“是”。

()11.“今诚以吾众诈自称公子扶苏.项燕,为天下唱,宜多应者”(《史记•陈涉世家》),句中“诚”也表示假设,相当于“如果确实。

”()12.“巨、讵、钜、渠”是异形同词,都是表示反问的语气副词()13.“苟富贵,无相忘”(《史记•陈涉世家》),“子无敢食我也”(《战国策•赵策》),两句中的“无”相同。

()14.在“天下云集响应,赢粮而景从”(贾谊《过秦论》)中,“云”、“响”、“景”均是名词作状语,表示比喻。

()15.在“云虽欲独食,义不忍”(韩愈《张中丞传后叙》)中,“义”为名词作状语,表示依据。

()16.在“公子为人仁而下士,士无贤不肖,皆谦而礼交之,不敢以其富贵骄士”《史记•魏公子列传》中,“礼”为名词作状语,表示依据。

今背本而趋末翻译今背本而趋末翻译:现在许多人放弃农业去从事工商业。

这句出自于贾谊的《论积贮疏》。

原文:管子曰:“仓廪实而知礼节。

”民不足而可治者,自古及今,未之尝闻。

古之人曰:“一夫不耕,或受之饥;一女不织,或受之寒。

”生之有时而用之亡度,则物力必屈。

古之治天下,至孅至悉也,故其畜积足恃。

今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也;淫侈之俗日日以长,是天下之大贼也。

残贼公行,莫之或止;大命将泛,莫之振救;生之者甚少而靡之者甚多,天下财产何得不蹶?汉之为汉,几四十年矣,公私之积,犹可哀痛。

失时不雨,民且狼顾,岁恶不入,请卖爵子,既闻耳矣,安有为天下阽危者若是而上不惊者?世之有饥穰,天之行也,禹、汤被之矣。

即不幸有方二三千里之旱,国胡以相恤?卒然边境有急,数千百万之众,国胡以馈之?兵旱相乘,天下大屈,有勇力者聚徒而衡击,罢夫羸老易子而咬其骨;政治未毕通也,远方之能疑者,并举而争起矣。

乃骇而图之,岂将有及乎?夫积贮者,天下之大命也。

苟粟多而财有余,何为而不成?以攻则取,以守则固,以战则胜。

怀敌附远,何招而不至?今殴民而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末技游食之民,转而缘南畮,则畜积足而人乐其所矣。

可以为富安天下,而直为此廪廪也!窃为陛下惜之!译文:管子说:“粮仓充实了,(人民)就会懂得礼节。

”人民不富足而能治理好(国家),从古代到现在,不曾听说过这等事。

古代的人说:“一个男子不耕作,(就)有人要挨饿;一个女子不织布,(就)有人要受冻。

”生产东西有时间(的限制),但消费它却没有限度,那么(社会上的)财富一定会缺乏。

古代的人治理天下,(计划)极细致周全,所以国家的积蓄足以作为依靠。

现在许多人放弃农业去从事工商业,消费的人很多,这是天下的大害。

淫靡奢侈的风气一天天滋长,这也是天下的大害。

这两种大害公然盛行,没有谁制止它。

国家的命运将要覆灭,没有谁挽救它。

生产的人很少而耗费的人很多,天下的财产怎么会不用光呢?汉朝自从建立以来,近四十年了,公和私两方面的积蓄,还(少得)使人痛心。

《论积贮疏》:《论积贮疏》是贾谊的名文之一。

《论积贮疏》选自《汉书·食货志》。

文题为后人所加。

是贾谊23岁时(前178)给汉文帝刘恒的一篇奏章,建议重视农业生产,以增加积贮。

作品原文:管子曰:“仓廪实而知礼节。

”民不足而可治者,自古及今,未之尝闻(10)。

古之人(11)曰:“一夫(12)不耕,或(13)受之饥;一女不织,或受之寒。

” 生之有时(14),而用之亡(15)度(16),则(17)物力(18)必屈(19)。

古之治天下,至(20)孅(xiān)(21)至悉(xī)(22)也,,故其畜(23)积足恃(24)。

今背本而趋末(25),食者甚众,是(26)天下之大残(27)也;淫侈之俗(28),日日以(29)长(30),是天下之大贼(31)也。

残贼公行(32),莫之或止(33);大命(34)将泛(35),莫之振救(36)。

生之者(37)甚少,而靡(38)之者甚多,天下财产何得不蹶!汉之为汉(39),几(40)四十年矣,公私(41)之积,犹(42)可哀痛(43)!失时(44)不雨(45),民且(46)狼顾(47);岁恶(48)不入(49),请卖爵子(50),既(51)闻耳(52)矣。

安(53)有为(54)天下阽危(55)者若是(56)而上(57)不惊者?世之有饥穰(58),天之行也(59),禹、汤被之(60)矣。

即(61)不幸有方二三千里(62)之旱,国胡以(63)相(64)恤(65)?卒然(66)边境有急(67),数千百万之众,国胡以馈(68)之?兵(69)旱相乘(70),天下大(71)屈(72),有勇力者聚徒(73)而衡(74)击;罢(75)夫羸(76)老易(77)子而咬其骨。

政治未毕(78)通(79)也,远方之能(80)疑(81)者,并(82)举(83)而争起(84)矣。

乃(85)骇(86)而图(87)之,岂(88)将有及乎?夫(89)积贮者,天下之大命(90)也。

苟(91)粟(92)多而财有余,何为(93)而不成?以(94)攻则(95)取,以守则固,以战则胜。

怀敌(96)附远(97),何招(98)而不至!今殴(99)民而归之农(100),皆著(101)于本;使天下各食其力(102),末技(103)游食之民(104),转而缘南亩(105),则畜积足而人乐其所(106)矣。

可以(107)为(108)富安天下(109),而(110)直(111)为(112)此廪廪(113)也,窃(114)为(115)陛下(116)惜之。

(完)注释:1. 管子:即管仲。

后人把他的学说和依托他的著作,编辑成《管子》一书,共二十四卷。

2. 仓:贮藏谷物的建筑物。

《吕氏春秋·仲秋》:“修囷(qūn)仓。

”高诱注:“圆曰囷,方曰仓。

”3. 廪:米仓。

4. 实:充实,满。

5. 而:同“则”,就,连词。

6. 礼节:礼仪法度。

7. 不足:指衣食不足,缺吃少穿。

8. 治:治理,管理。

9. 及:到。

10. 未之尝闻:即“未尝闻之”,没有听说过这回事。

未尝,不曾。

副词。

之,指“民不足而可治”,代词在否定句中作宾语,一般要前置。

11. 古之人:亦指管子,以下四句引自《管子·轻重甲》,与原文略有出入。

12. 夫:古代对成年男子的通称。

13. 或:有的人,代词。

14. 生之有时:生产有时间的限制。

之,指物资财富,代词。

15. 亡:同“无”。

16. 度:限制,节制。

17. 则:那么,连词。

18. 物力:指财物,财富。

19. 屈:竭,穷尽。

20. 至:极,副词。

21. 孅(xiān):通“纤”,细致。

22. 悉:详尽,周密。

23. 畜:同“蓄”,积聚,储藏。

24. 恃:依赖,依靠。

25. 背本趋末:放弃根本的事,去做不重要的事,此处是指放弃农业而从事工商业。

古代以农桑为本业,工商为末业。

背,背离,背弃。

26. 是:这,代词,作主语。

27. 残:害,危害,祸害。

28. 淫侈(chǐ)之俗:奢侈的风气。

淫,过分,副词。

29. 以:连词。

30. 长(zhǎn g):增长。

31. 贼:害,危害,祸害。

32. 公行;公然盛行。

33. 即“莫或止之”,没有人去稍微制止它一下。

莫,没有人,代词。

之,代词,指“残贼公行”之事。

是“止”的宾语,前置。

或,副词,有“稍微”、“稍稍”之意。

34. 大命:国家的命运。

35. 将:将要,副词。

泛:通“覂”,翻覆,覆灭。

36. 振救,拯救,挽救。

37. 生之者:生产粮食、财物的人。

38. 靡:耗费。

39. 汉之为汉:意谓汉朝自从建立政权以来。

这是个主谓短语,“之”是用于短语主、谓之间的助词。

为,成为,动词40. 几:将近,副词。

41. 公私:国家和个人。

42. 犹:还,仍然,副词。

43. 可哀痛:指积蓄少得使人痛心。

44. 失时:错过季节。

45. 雨:下雨,动词。

46. 且:将,副词。

47. 狼顾:狼性多疑,行走时常回头看,以防袭击,比喻人有后顾之忧。

此处形容人们看到天不下雨的忧虑不安。

48. 岁恶:年景不好。

恶,坏。

49. 不入:指纳不了税。

“入”是“纳”的意思。

50. 请卖爵(jué)子:即请爵卖子。

指富者向国家缴粮买爵位,贫者卖儿女为生。

汉朝有公家出卖爵位以收取钱财的制度。

51. 既:已经,副词。

52. 闻耳:闻于耳,指上述严重情况传到了皇帝的耳中。

53. 安:哪里,副词。

54. 为:治理。

55. 阽危:危险。

阽,临近。

若56. 是:如此,象这个样子。

57. 上:皇上,皇帝。

58. 饥穰:荒年和丰年。

此处为偏义复词,只指荒年。

饥,灾荒,《墨子·七患》:“五谷不收谓之饥。

”穰,庄稼丰熟。

59. 天之行也:是自然界的固有现象。

天,大自然。

行,常道,规律。

60. 禹、汤被之:禹,传说中古代部落联盟领袖。

原为夏后氏部落领袖,奉舜命治水有功,舜死后继其位。

汤,商朝的开国君主。

被:遭,受。

之:代词,指“饥穰”。

传说禹时有九年的水灾,汤时有七年的旱灾。

61. 即:如果,假如,连词。

62. 方二三千里:纵横各二三千里。

63. 胡以:何以,用什么。

胡,代词。

以,介词。

64. 相:副词,兼有指代接受动作一方的作用,此处指“方二三千里”的灾区。

65. 恤:周济,救济。

66. 卒然:突然。

卒,通“猝”。

67. 急:紧急情况,指突然爆发的战争。

68. 馈:进食于人,此处指发放粮饷,供养军队。

69. 兵:兵灾,战祸,战争。

70. 乘:因,趁。

71. 大:非常,十分,副词。

72. 屈:缺乏。

73. 徒:同伙。

74. 衡击:横行劫掠攻击。

衡,通“横”。

75. 罢(pí):通“疲”。

76. 羸(léi):瘦弱。

77. 易:交换。

78. 毕:完全,副词。

79. 通:达。

80. 能:是衍文。

疑者:指对朝廷反抗的人。

81. 疑:同“拟”,指与皇帝相比拟,较量。

82. 并:一同,副词。

83. 举:举兵。

84. 争起:争先起来闹事。

85. 乃:才,副词。

86. 骇:受惊,害怕。

87. 图:谋划,想办法对付。

88. 岂:难道,副词。

89. 夫:助词,用在全句之前,表示一种要阐发议论的语气。

90. 大命:大命脉,犹言“头等大事”。

91. 苟:如果,假如,连词。

92. 粟:此处泛指粮食。

93. 何为:做什么事。

何,疑问代词作宾语,前置。

为,动词。

94. 以:凭,靠,介词,后面省略宾语“之”。

95. 则:就,连词。

96. 怀敌:使敌对者来归顺。

怀,归向,使动用法。

97. 附远:使远方的人顺附。

附,使动用法。

98. 招:招抚。

何:疑问代词作宾语,前置。

99. 殴:通“驱”,驱使。

100. 归之农:使动双宾语,使之归农。

101. 著:“着”的本字,附着。

102. 食其力:靠自己的劳力吃饭。

103. 末技:不值得重视的技能,此处指与“本业”相对的“末业”,即工商业。

104. 游食之民:游手好闲,不劳而食的人。

游食,坐食,不劳而食。

《荀子·成相》:“臣下职,莫游食。

”杨倞注:“游食谓不勤于事,素餐游手也。

”105. 缘南亩:走向田间,从事农业。

缘,因,循,此处有趋向之意。

南亩,泛指农田。

106. 乐其所:以其所为乐,即乐于从事自己的本业(农业)。

乐,以……为乐,意动用法。

所,名词。

107. 可以:助动词。

108. 为:做到。

109. 富安天下:使天下富足安定。

富安,使动用法。

富,指食用充足;安,指政治安定。

110. 而:但,却,连词。

111. 直:竟然,副词。

112. 为:造成,动词。

113. 廪廪:同“懔懔”,危惧的样子。

指令人害怕的局面。

114. 窃:私下,副词,表示自谦。

115. 为:替,介词。

116. 陛下:对帝王的尊称。

译文:管子说:“粮仓充足,百姓就懂得礼节。

”百姓缺吃少穿而可以治理得好的,从古到今,没有听说过这事。

古代的人说:“一个男子不耕地,有人就要因此挨饿;一个女子不织布,有人就要因此受冻。

”生产东西有时节的限制,而消费它却没有限度,那么社会财富一定会缺乏。

古代的人治理国家,考虑得极为细致和周密,所以他们的积贮足以依靠。

现在人们弃农经商(不生产而)吃粮的人很多,这是国家的大祸患。

过度奢侈的风气一天天地滋长,这也是国家的大祸害。

这两种大祸害公然盛行,没有人去稍加制止;国家的命运将要覆灭,没有人去挽救;生产的人极少,而消费的人很多,国家的财富怎能不枯竭呢?汉朝从建国以来,快四十年了,公家和个人的积贮还少得令人痛心。

错过季节不下雨,百姓就将忧虑不安,年景不好,百姓纳不了税,朝廷就要出卖爵位,百姓就要出卖儿女。

这样的事情皇上已经耳有所闻了,哪有治理国家已经危险到这种地步而皇上不震惊的呢?[3]世上有灾荒,这是自然界常有的现象,夏禹、商汤都曾遭受过。

假如不幸有纵横二三千里地方的大旱灾,国家用什么去救济灾区?如果突然边境上有紧急情况,成千上万的军队,国家拿什么去发放粮饷?假若兵灾旱灾交互侵袭,国家财富极其缺乏,胆大力壮的人就聚集歹徒横行抢劫,年老体弱的人就互换子女来吃;政治的力量还没有完全达到各地,边远地方敢于同皇上对抗的人,就一同举兵起来造反了。

于是皇上才惊慌不安地谋划对付他们,难道还来得及吗?[3]积贮,是国家的命脉。

如果粮食多财力充裕,干什么事情会做不成?凭借它去进攻就能攻取,凭借它去防守就能巩固,凭借它去作战就能战胜。

使敌对的人归降,使远方的人顺附,招谁而不来呢?现在如果驱使百姓,让他们归向农业,都附着于本业,使天下的人靠自己的劳动而生活,工商业者和不劳而食的游民,都转向田间从事农活,那么积贮就会充足,百姓就能安居乐业了。

本来可以做到使国家富足安定,却竟造成了这种令人危惧的局面!我真替陛下痛惜啊![3]创作背景:贾谊故居《论积贮疏》选自《汉书·食货志》。

文题为后人所加。

是贾谊23岁时(前178)给汉文帝刘恒的一篇奏章。