23.建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

- 格式:docx

- 大小:211.78 KB

- 文档页数:29

建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范Technical code for rainwater management and utilization of building andsub-district新规主要技术内容是:1.规范名称改为《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》;2.补充与海绵城市建设相关的术语、技术要求及控制目标;3.取消原规范中屋面雨水收集系统的内容;4.补充了生物滞留设施的技术要求与参数;补充了透水铺装设施蓄水性能的规定;5.增加了储蓄设施的种类;6.补充了雨水净化处理工艺;7.补充了景观水体和湿塘等调蓄排放设施的技术要求;8.调整了雨量计算公式中建设场地外排径流系数的限定值;9.增加了收集回用系统雨水储存设施的容积计算公式;10.增加了入渗和回用组合系统计算公式;11.增加了入渗、收集回用、调蓄排放三系统组合计算公式;12.增加了场地雨水控制利用率计算公式;13.增加了建设场地外排雨水总量计算公式;14.增加了拼装水池设计、施工及验收的规定。

整理自:众智建筑资源1 总则1.0.1 为构建城镇源头雨水低影响开发系统,建设或修复水环境与生态环境,实现源头雨水的径流总量控制、径流峰值控制和径流污染控制,使建筑、小区与厂区的低影响开发雨水系统工程做到技术先进、经济合理、安全可靠,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于海绵型民用建筑与小区、工业建筑与厂区雨水控制及利用工程的规划、设计、施工、验收和运行管理。

本规范不适用于雨水作为生活饮用水水源的雨水利用工程。

1.0.3 雨水控制及利用工程应根据项目的具体情况、当地的水资源状况和经济发展水平合理采用低影响开发雨水系统的各项技术。

1.0.4 雨水控制及利用工程可采用渗、滞、蓄、净、用、排等技术措施。

1.0.5 规划和设计阶段文件应包括雨水控制及利用内容。

雨水控制及利用设施应与项目主体工程同时规划设计,同时施工,同时使用。

1.0.6 雨水控制及利用工程应采取确保人身安全、使用及维修安全的措施。

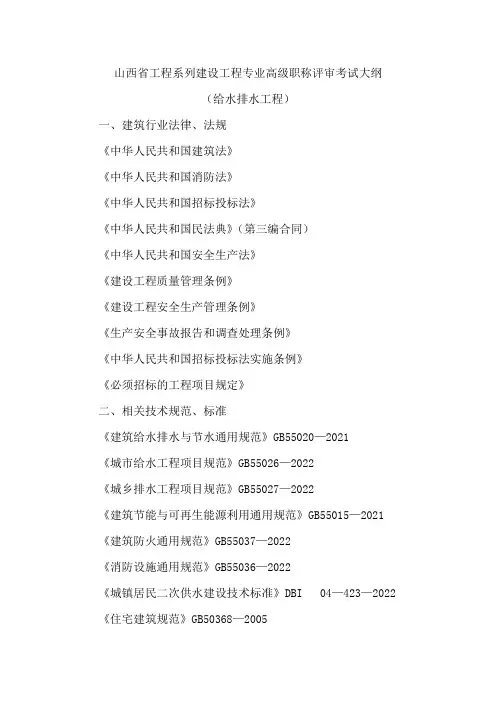

山西省工程系列建设工程专业高级职称评审考试大纲(给水排水工程)一、建筑行业法律、法规《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》(第三编合同)《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》二、相关技术规范、标准《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021《城市给水工程项目规范》GB55026—2022《城乡排水工程项目规范》GB55027—2022《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015—2021 《建筑防火通用规范》GB55037—2022《消防设施通用规范》GB55036—2022《城镇居民二次供水建设技术标准》DBI 04—423—2022 《住宅建筑规范》GB50368—2005《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016年版)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)《建筑给水排水制图标准》GB/T50106—2010《给水排水工程基本术语标准》GB/T50125—2010《室外给水设计标准》GB50013—2018《室外排水设计标准》GB50014—2021《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2017《气体灭火系统设计规范》GB50370—2005《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219—2014《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》DA/T45—2021《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067—2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005《自动跟踪定位射流灭火系统》GB25204—2010《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427—2021《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022《生活热水水质标准》CJ/T521—2018《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141—2008《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2017《二次供水工程技术规程》CJJ140—2010《车库建筑设计规范》JGJ100—2015《建筑与小区管道直饮水系统技术规程》CJJ/T110—2017 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB50400—2016 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981—2014《绿色建筑评价标准》GB/T50378—2019《建筑中水设计标准》GB50336—2018《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB50364—2018 《民用建筑节水设计标准》GB50555—2010《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025—2018《综合医院建筑设计规范》GB51039—2014《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142—2014《住宅设计规范》GB50096—2011《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313—2018 《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122—2017《装配式住宅建筑设计标准》JGJ/T398—2017《人民防空地下室设计规范》GB50038—2005《人民防空工程设计防火规范》GB50098—2009《雨水集蓄利用工程技术规范》GB/T50596—2010《城镇雨水调蓄工程技术规范》GB51174—2017《海绵城市建设评价标准》GB/T51345—2018《城市综合管廊工程技术规范》GB50838—2015《装配式建筑评价标准》DBI 04/T396—2019《海绵城市技术标准》DBI 04/T344—2017《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050—2017《泡沫灭火系统技术标准》GB50151—2021《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—2007《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193—93(2011年版)《泵站设计规范》GB50265—2010《城镇污水处理厂工程质量验收规范》GB50334—2017 《城镇污水处理厂工程施工规范》GB51221—2017《工业用水软化除盐设计规范》GB/T50109—2014《建设工程监理规范》GB/T50319—2013《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146—2013 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430—2017 三、专业知识(包含设计、施工理论、实践)(一)给水工程1.给水系统了解给水系统分类、组成和布置掌握设计供水量计算。

建筑与小区雨水利用工程技术规范一、引言雨水是一种宝贵的资源,合理利用雨水可以缓解城市雨洪排放压力,提高城市水资源利用率,降低环境污染,是建筑与小区可持续发展的重要环节。

因此,制定建筑与小区雨水利用工程技术规范,对于推动城市可持续发展具有重要意义。

二、雨水利用系统设计1.系统设计原则雨水利用系统的设计应遵循“先控制,后利用”的原则。

即在控制雨水排放的基础上,尽量利用雨水资源,减少对城市排水系统的负荷。

2.可行性分析在进行雨水利用系统设计之前,需要进行对雨水资源进行调查和分析,包括降雨情况、雨水径流特征、建筑与小区用水需求等,综合考虑各项因素确定雨水利用系统的可行性。

3.系统构成雨水利用系统由雨水收集、存储、处理、利用等环节组成。

在设计过程中需要考虑各个环节的协调性和系统的稳定性。

4.设备选择在雨水利用系统设计过程中需要选择合适的收集设备、存储设备、处理设备、利用设备等,保证系统的高效运行和长期稳定性。

三、雨水收集与处理1.雨水收集雨水收集设备通常包括雨水采集装置、雨水收集管道和雨水过滤装置。

收集设备需要根据实际情况选择,并保证雨水的质量符合利用要求。

2.雨水处理雨水经过收集后需要进行一定程度的处理,包括除沙、除污、消毒等工艺,以保证雨水的质量符合利用要求。

四、雨水储存与利用1.雨水储存雨水储存设备可选择地下式储水池、地上式储水罐等,需要根据实际情况选择合适的储存设备,并保证储存设备的密封性和稳定性。

2.雨水利用雨水利用设备包括雨水泵、管网、水箱等,需要保证雨水利用系统与城市供水系统的协调性,并保证雨水的稳定供应。

五、安全与环保1.系统安全雨水利用系统需要保证其在使用过程中的安全性,包括设备的安全运行、供水稳定性等方面。

2.环境保护雨水利用系统设计应充分考虑对环境的保护,包括雨水的净化处理、雨水利用对周边环境的影响等方面。

六、维护管理与运行1.设备维护雨水利用系统的设备需要定期进行维护保养,包括设备的清洗、检修、更换等,保证设备的长期稳定运行。

建筑与小区雨水利用工程技术规范一、引言随着城市化进程的加快和人口数量的增加,城市建设所需的用水量也在不断增加,同时城市中的雨水也在增加,然而传统的处理方式往往是将雨水排放到排水管道中,导致雨水的浪费和城市内涝的发生。

因此,利用建筑与小区雨水是一个非常重要的工程技术,能够解决城市面临的雨水排放和利用难题。

本文将就建筑与小区雨水利用工程技术规范进行详细的论述。

二、建筑与小区雨水利用的重要性1.环境保护:利用建筑与小区雨水可以减少城市内涝的发生,避免雨水对城市的侵蚀,减少城市的污染。

2.资源利用:雨水是一种宝贵的水资源,通过合理的收集与利用可以实现资源的循环利用,节约水资源。

3.节约用水:将雨水收集起来可以用于灌溉、清洁、冲厕等非生活、非工业、非饮用的用水需求。

4.构建生态城市:通过利用建筑与小区雨水,可以构建生态城市,提高城市的可持续发展水平。

三、建筑与小区雨水利用的原则1.分级利用原则:根据雨水的水质等级,将雨水利用分为不同等级,进行分级处理和利用。

2.综合规划原则:雨水利用需要与城市建设规划相结合,进行综合规划,确保雨水的收集和利用与城市的建设相结合。

3.技术先进原则:利用先进的技术设备和管理手段,保证雨水的高效收集和利用。

4.市场化原则:建立健全的雨水市场化机制,促进雨水的合理利用和推广。

四、建筑与小区雨水利用的工程技术规范1.雨水收集系统(1)地面雨水收集系统:将建筑和小区的雨水通过排水沟、雨水篦子等设备进行收集。

(2)屋面雨水收集系统:将建筑和小区的屋面雨水收集到集水系统中进行储存和利用。

2.雨水利用系统(1)一级利用:将收集到的雨水用于绿化、地坪冲洗等非生活、非工业、非饮用的用水需求。

(2)二级利用:通过二次净化处理,将雨水用于冲洗、冲厕等生活用水需求。

(3)三级利用:采用先进的净化处理技术,将雨水用于工业用水、饮用水等高级别用水。

3.雨水处理技术(1)物理处理:通过过滤、沉淀等物理手段去除雨水中的杂质。

《建筑与小区雨水控制与利用工程技术规范》要点介绍一、基本原则1.遵循科学性原则,依据当地气候、地形、土质等特点,科学分析雨水资源,并合理设计雨水控制和利用系统。

2.遵循可持续性原则,注重雨水资源的保护、合理利用和循环利用,达到节水、减排、减少城市气候变暖等效益。

3.遵循经济性原则,合理设计雨水控制与利用系统,降低系统投资和运维成本,提高效益。

4.遵循适应性原则,结合建筑和小区的实际情况,设计符合当地气候、土地利用结构、社会经济发展等要求的雨水控制和利用系统。

二、雨水控制工程设计1.地面雨水排放管理:采取措施减小雨水排放,促进雨水渗漏、蓄滞和自然蒸发,减少径流污染,提高土壤水文保持能力。

2.雨水收集利用设计:设计合理的雨水收集管道和储水设施,充分利用雨水资源,用于道路冲洗、绿化灌溉、公共供水等方面。

3.地下雨水收集系统:设计地下雨水渗透系统,将雨水引入地下,减小地表径流,提高土壤水文保持能力。

4.绿色屋面设计:采用绿色屋面,提高屋面的负荷承重能力,增加雨水的渗透和蓄留能力,改善城市热岛效应。

5.雨水管道设计:采用合适的管径、坡度和设施,保证雨水的迅速排放和污水的有效分离,减小系统的排放负荷。

三、雨水利用工程设计1.雨水利用途径:将收集的雨水用于绿化灌溉、建筑物洗涤、公共供水等方面,提高雨水的综合利用率。

2.雨水质量要求:设立雨水质量标准,确保利用的雨水符合相关环保要求,不对环境造成二次污染。

3.雨水利用设备设计:设计合理的雨水利用设备,包括雨水集水器、储水罐、泵站等,保证系统的稳定运行和高效利用。

4.雨水利用系统运维:建立完善的雨水利用系统运维管理机制,定期检查设备运行情况,保证系统正常运行。

四、验收和评价1.验收标准:根据设计文件和相关规范,进行雨水控制与利用工程的验收,合格后方可投入使用。

2.验收内容:包括工程实施情况、系统运行情况、设备安装情况等方面,对雨水控制与利用工程进行全面评价。

3.验收报告:出具专业的验收报告,明确工程的质量、安全、环保等方面的情况,为后期运维提供参考。

建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》是用于指导建筑与小区雨水控制及利用工程施工的技术规范,主要包括雨水收集与污水处理系统、雨水管道系统以及雨水利用系统等内容。

首先,对于雨水收集与污水处理系统,应按照国家有关规定,确定收集、处理范围,采取合理的收集、处理方式,确定收集、处理容量,合理设计收集、处理系统布置,确保雨水收集与污水处理系统的正常运行。

其次,对于雨水管道系统,应按照国家有关规定,采取合理的管道布置方式,确定管道材料,合理设计管道布置,确保管道系统的正常运行。

再次,对于雨水利用系统,应按照国家有关规定,采取合理的雨水利用方式,确定利用方案,合理设计雨水利用系统的布置,确保雨水利用系统的正常运行。

此外,应根据建筑与小区实际需求,采取合理的雨水收集、处理、管道布置、雨水利用等技术措施,确保雨水控制及利用工程施工质量,实现建筑与小区雨水控制及利用的有效性。

总之,《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》是一项重要的工程技术规范,它主要指导建筑与小区雨水收集、处理、管道布置

以及雨水利用等方面的施工,保证雨水控制及利用工程的有效性。

2021年给排水专业知识试卷和答案(8)一、单选题(共50题)1.居住小区生活排水流量应按下列哪种方法计算?()A:住宅生活排水最大小时流量+公共建筑生活排水最大小时流量B:住宅生活排水设计秒流量+公共建筑生活排水设计秒流量C:住宅生活排水平均小时流量+公共建筑生活排水平均小时流量D:住宅生活排水最高日平均秒流量+公共建筑生活排水最高日平均秒流量【答案】:A【解析】:参见《建筑给水排水设计规范》第4.4.3条,居住小区内生活排水的设计流量应按住宅生活排水最大小时流量与公共建筑生活排水最大小时流量之和确定。

2.下列关于建筑灭火器选型设计的说明,哪项错误?()A:汽油库可选择碳酸氢钠干粉灭火器B:液化石油气储库可选择磷酸铵盐干粉灭火器C:铝粉生产车间应配置专用灭火器D:变配电房配置泡沫灭火器【答案】:D【解析】:参见《建筑灭火器配置设计规范》3.1.2条及其条文解释,可知汽油库为B类火灾,液化石油气储库为C类火灾,铝粉生产车间为D类火灾,变配电房为E类火灾;参见该规范4.2节及其条文解释,可知D项错误。

3.当排水管内淤泥超过30%,下列哪种清通方法不适用?()A:采用自来水冲洗B:采用管道内污水自冲C:采用河水冲洗D:采用机械清通【答案】:B【解析】:4.以下居住小区的给水系统的水量要求和建筑给水方式的叙述中,哪项是错误的?()A:居住小区的室外给水系统,其水量只需满足居住小区内全部生活用水的要求B:居住小区的室外给水系统,其水量应满足居住小区内全部用水的要求C:当市政给水管网的水压力不足,但水量满足要求时,可采用设置吸水井和加压设备的给水方式D:室外给水管网压力周期性变化,高时满足要求,低时不能满足要求时,其室内给水可采用单设高位水箱的给水方式【答案】:A【解析】:5.下列关于砂滤料滤池单水反冲洗特点的叙述中,哪项正确?() A:冲洗过程中,上层细滤料完全膨胀,下层粗滤料处于流态化状态B:滤料层膨胀率大于50%后滤料相互摩擦作用逐渐明显C:等水头过滤时的水头损失和单水冲洗时的水头损失相等D:变水头过滤时的水头损失和单水冲洗时的水头损失相等【答案】:A【解析】:“上层细滤料截污量大,允许有较大的膨胀率,而下层粗滤料只要达到最小流态化状态,即有很好的冲洗效果”,A项正确。

北京市地方标准DB编号:DBXXXXXX—2012备案号:JXXXXX—2012建筑、小区及市政雨水利用工程设计规范Code for design of rain utilization in building ,sub—district andmunicipal engineering(征求意见稿)2012—XX—XX发布 2012-XX-XX实施北京市规划委员会联合发布北京市质量技术监督局前言本规范是根据北京市规划委员会标准化工作规划及北京市质量技术监督局《京质监标发[2012]第20 号》立项计划,由北京市建筑设计研究院有限公司、北京市市政工程设计研究总院、北京市水利科学研究所等单位编制。

编制组总结了近年来本市建筑、小区及市政工程雨水利用工程的设计和实践经验,参考有关国内外相关标准和应用研究,在广泛征求意见的基础上制定了本规范.本规范共分9章,内容包括:1。

总则;2.术语、符号;3.基本参数;4.雨水利用规划;5。

雨水利用设施;6.建筑与小区;7.市政工程;8.工程验收;9.运行管理等章节.本规范黑体字标志的条文为强制行条文,必需严格执行.本规范由北京市规划委员会归口管理,北京市建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容解释工作,日常管理机构为北京市城乡规划标准化办公室。

各单位在执行本规范的过程中,如发现需要修改与补充之处,请将意见和建议反馈给北京市建筑设计研究院有限公司(北京市西城区南礼士路62号,邮编:100045,联系电话:010-********/88043842,邮箱:yushuiguifan@126。

com)北京市城乡规划标准化办公室联系电话: 010-******** ,邮箱:bjbb3000@163。

com.主编单位:北京市建筑设计研究院有限公司北京市市政工程设计研究总院北京市水利科学研究所参编单位:中国建筑设计研究院北京建筑工程学院北京泰宁科创科技有限公司主要起草人:主要审查人:目次1 总则 (3)2 术语、符号 (4)2。

《建筑给水排水设计标准》GB500151总则(详见《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019上)2术语和符号(详见《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019上)3给水(详见《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019上)4生活排水(4.1~4.9 详见《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019上)4.10小区生活排水Ⅰ管道布置和敷设4.10.1 小区生活排水管道平面布置应符合下列规定:1 宜与道路和建筑物的周边平行布置,且在人行道或草地下;2 管道中心线据建筑物外墙的距离不宜小于3m,管道不应布置在乔木下面;3 管道与道路交叉时,宜垂直于道路中心线;4 干管应靠近主要排水建筑物,并布置在连接支管较多的路边侧。

4.10.2 小区生活排水管道最小埋地敷设深度应根据道路的行车等级、管材受压强度、地基承载力等因素经计算确定,并应符合下列规定:1 小区干道和小区组团道路下的生活排水管道,其覆土深度不宜小于0.70m;2 生活排水管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m;当采用埋地塑料管道时,排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。

4.10.3 室外生活排水管道下列位置应设置检查井:1 在管道转弯和连接处;2 在管道的管径、坡度改变、跌水处;3 当检查井井间距超过表4.10.3时,在井距中间处。

表4.10.3室外生活排水管道检查井井距注:表中括号内的数值是埋地塑料管内径系列。

4.10.4 检查井生活排水管的连接应符合下列规定:1 连接处的水流转角不得小于90°;当排水管管径小于或等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制;2 室外排水管除有水流跌落差以外,管顶宜平接;3 排出管管顶标高不得低于室外接户管管顶标高;4排水管与市政管渠连接处的设计水位不应低于市政管渠的设计水位。

4.10.5 小区室外生活排水管道系统的设计流量应按最大小时排水流量计算,并应按下列规定确定:1 生活排水最大小时排水流量应按住宅生活给水最大小时流量与公共建筑生活给水最大小时流量之和的85%~95%确定;2 住宅和公共建筑的生活排水定额和小时变化系数应与其相应生活给水用水定额和小时变化系数相同,按本标准第3.2.1条和第3.2.2条确定。

2022-2023年一级注册建筑师《设计前期与场地设计》预测试题(答案解析)全文为Word可编辑,若为PDF皆为盗版,请谨慎购买!第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.影响居住小区级道路两侧建筑控制线宽度的因素,不包括()。

A.车行人行方式B.有无供管道埋设要求C.绿化带宽度要求D.多雪地区堆积道路积雪宽度正确答案:D本题解析:居住小区级道路:路面宽度宜为6~9m。

但建筑控制线的宽度(即两侧建筑物的间距)要考虑小区内市政管线的敷设要求,在无供热管线区最小限值为10m。

在需敷设供热管线区,最小限值为14m。

除此之外,还应考虑车行人行方式、绿化带宽度要求等。

故选择D项。

2.下列有关建筑物主体结构设计使用年限的表述中,哪项是错误的?( )A.建筑物主体结构的设计使用年限应根据有关现行标准执行B.建筑物主体结构的耐久性和设计使用年限的含义是等同的C.若建设单位提出高于现行标准确定的设计使用年限的要求,也可按建设单位的要求确定D.在设计使用年限内,结构和结构构件在正常维护条件下,应能保持其使用功能而不需要进行大修加固正确答案:B本题解析:(1)《混凝土结构设计规范》规定:第2.1.19条设计使用年限设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时期。

第3.1.7条在设计使用年限内,结构和结构构件在正常维护条件下应能保持其使用功能,而不需进行大修加固。

(2)设计使用年限应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》确定。

若建设单位提出更高要求,也可按建设单位的要求确定。

建筑耐久年限通常指房屋能按其设计功能正常使用的年限。

(3)《民用建筑设计通则》第1.0.4条规定,以主体结构确定的建筑耐久年限分下列四级:一级耐久年限为100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑;二级耐久年限为50~100年,适用于一般性建筑;三级耐久年限为25~50年,适用于次要的建筑;四级耐久年限为15年以下,适用于临时性建筑。

建筑与小区雨水利用工程技术规范实施指南建筑与小区雨水利用工程技术规范实施指南【篇一:昆明市建筑与小区雨水利用工程技术指导意见(征求意见稿)】昆明市建筑与小区雨水利用工程技术指导意见(征求意见稿)为切实贯彻落实《昆明市城市雨水收集利用的规定》要求,进一步规范和指导昆明市城市雨水收集利用工程的设计和建设,使建设的雨水利用工程达到技术先进、经济合理、安全可靠,同时设计规模达到要求,结合《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(gb50400—2006)规定和昆明市在设计建设雨水收集利用设施中存在的问题,制定本指导意见。

一、下列二中情况产生的雨水径流量不计入雨水收集规模的计算:(一)下凹深度低于周边路面100mm,且受纳客地雨水的汇水面积不大于该绿地自身面积1倍的下凹式绿地;(二)透水垫层厚度不小于150mm,孔隙率不小于30%的透水铺装地面。

二、按要求需同期配套建设再生水利用设施的新、改、扩建建设项目,如土壤渗透性差,雨水难以入渗的,应当配套建设透水铺装地面及下凹式绿地,收集利用雨水。

三、按要求需同期配套建设再生水利用设施的新、改、扩建建设项目,如土壤渗透性好,收集的雨水可以入渗的,设计应当重点考虑入渗,并在绿地内考虑渗透浅沟和洼地的入渗。

设计建设的雨水储存设施应当结合实际情况建设为集储存、入渗和调蓄排放于一体的设施。

四、建设项目地下建筑顶面的绿化区域,应当在原土回填时对渗透能力不足的土壤进行改良,实施雨水入渗,同时做好顶面与覆土之间的渗排设施。

五、按要求必须同时配套建设再生水利用设施与雨水收集利用设施的建设项目,两套设施应考虑联合使用,可设计为合用系统,将初期弃流的雨水与再生水原水混合一起处理;处理回用的雨水可以与再生水清水池混合公用。

六、绿地雨水应当尽可能就地入渗,同时宜设计为下凹式绿地接纳客地的雨水。

绿地接纳客地的雨水时,应当满足下列要求:(一)绿地就近接纳雨水径流,可以通过管渠输送到绿地;(二)绿地应当低于周围路面100mm,并有保证雨水进入绿地的措施;(三)绿地的植物应选择耐淹的植物。

审查类别专业区分标准名称标准条款标准内容审查建议《建筑给水排水设计标准》GB50015-20193.9.11条水泵房应设排水设施,通风应良好,不得结冻。

建议同时设置防水门槛和排水泵。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 5.1.1条屋面雨水排水系统应迅速、及时地将屋面雨水排至室外地面或雨水控制利用设施和管道系统按一般性条文审查《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 5.1.2条屋面雨水排水系统设计应根据建筑物性质、屋面特点等,合理确定系统形式、计算方法、设计参数、排水管材和设备,在设计重现期降雨量时不得造成屋面积水、泛溢,不得造成厂房、库房地面积水。

按一般性条文审查《建筑给水排水设计标准》GB50015-20195.1.4条建筑小区在总体地面高程设计时,宜利用地形高程进行雨水自流排水;同时应采取防止滑坡、水土流失、塌方、泥石流、地(路)面结冻等地质灾害发生的技术措施按一般性条文审查《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019 5.1.5条应按当地规划确定的雨水径流控制目标,实施雨水控制利用。

雨水控制及利用工程设计应符合现行的国家标准《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400的规定。

按一般性条文审查《建筑给水排水设计标准》GB50015-20195.2.1条建筑屋面设计雨水流量应按下式计算:qy=qi•Ψ•Fw/10000(5.2.1)式中:qy—设计雨水流量(L/s),当坡度大于2.5%的斜屋面或采用内檐沟集水时,设计雨水流量应乘以系数1.5;qj—设计暴雨强度[L/(s·hm2)];ψ—径流系数;Fw—汇水面积(m2)。

按一般性条文审查《建筑给水排水设计标准》GB50015-20195.2.2条设计暴雨强度应按当地或相邻地区暴雨强度公式计算确定。

按一般性条文审查建筑的雨水排水管道工程与溢流设施的排水能力应根据建筑物的重要程度、屋面特征等按下列规定确定:给水排水房屋建筑《建筑给水排水设计标准》GB50015-20195.2.5条 1 一般建筑的总排水能力不应小于10a重现期的雨水量;2 重要公共建筑、高层建筑的总排水能力不应小于50a重现期的雨水量;3 当屋面无外檐天沟或无直接散水条件且采用溢流管道系统时,总排水能力不应小于100a重现期的雨水量;4 满管压力流排水系统雨水排水管道工程的设计重现期宜采用10a;5 工业厂房屋面雨水排水管道工程与溢流设施的总排水能力设计重现期应根据生产工艺、重要程度等因素确定。

雨水控制与利用工程设计规范【篇一:新建建设工程雨水控制与利用技术要点(暂行)】北京市规划委员会关于印发《新建建设工程雨水控制与利用技术要点(暂行)》的通知各有关单位:为进一步加强我市新建建设工程雨水控制与利用工作,减少雨水径流,充分利用雨水资源,提高城市防洪能力,改善生态环境,我委组织相关单位,对现行国家和我市相关技术标准及规范性文件进行了梳理。

在此基础上编制了《新建建设工程雨水控制与利用技术要点(暂行)》(以下简称《技术要点》),现印发给你们执行。

在我市新建建设工程(含改、扩建工程)的规划设计工作中,相关建设单位、规划设计单位及管理部门,除应认真执行雨水控制与利用相关标准、规范外,还应符合《技术要点》的规定。

施工图审查机构应严格按照《技术要点》进行审查。

特此通知。

附件:新建建设工程雨水控制与利用技术要点(暂行).doc附件:新建建设工程雨水控制与利用技术要点(暂行)一、总体要求(一)新建建设工程(含改、扩建工程)均应进行雨水控制与利用工程规划和设计。

雨水控制与利用工程必须与主体建设工程同时规划设计、同时施工、同时投入使用。

(二)雨水控制与利用工程的规划设计,以建设工程硬化后不增加建设区域内雨水径流量和外排水总量为标准。

(三)新建建设工程的附属设施应和雨水控制与利用工程相结合。

景观水体应设计建设为雨水储存设施,草坪绿地应设计建设为雨水滞留设施。

(四)设计单位在提交的建设工程规划设计方案总平面图中,应对雨水控制与利用工程的规划设计情况进行说明,明确标注采用透水铺装面积的比例,雨水调蓄设施的规模、位置,竖向设计及措施等内容。

施工图设计文件中应包含雨水控制与利用工程说明、竖向设计及雨水控制与利用设施、措施等具体设计内容。

(五)规划管理部门在办理规划条件或选址意见书时,应明确要求建设单位同时建设雨水控制与利用工程。

在审查建设工程规划设计方案时,要对其雨水控制与利用工程方案进行审查。

规划监督部门在对建设项目进行规划核验时,应对其雨水控制与利用工程规划建设情况进行核验。

建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范Technical code for rainwater management and utilization of building andsub-district新规主要技术内容是:1.规范名称改为《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》;2.补充与海绵城市建设相关的术语、技术要求及控制目标;3.取消原规范中屋面雨水收集系统的内容;4.补充了生物滞留设施的技术要求与参数;补充了透水铺装设施蓄水性能的规定;5.增加了储蓄设施的种类;6.补充了雨水净化处理工艺;7.补充了景观水体和湿塘等调蓄排放设施的技术要求;8.调整了雨量计算公式中建设场地外排径流系数的限定值;9.增加了收集回用系统雨水储存设施的容积计算公式;10.增加了入渗和回用组合系统计算公式;11.增加了入渗、收集回用、调蓄排放三系统组合计算公式;12.增加了场地雨水控制利用率计算公式;13.增加了建设场地外排雨水总量计算公式;14.增加了拼装水池设计、施工及验收的规定。

整理自:众智建筑资源1 总则1.0.1 为构建城镇源头雨水低影响开发系统,建设或修复水环境与生态环境,实现源头雨水的径流总量控制、径流峰值控制和径流污染控制,使建筑、小区与厂区的低影响开发雨水系统工程做到技术先进、经济合理、安全可靠,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于海绵型民用建筑与小区、工业建筑与厂区雨水控制及利用工程的规划、设计、施工、验收和运行管理。

本规范不适用于雨水作为生活饮用水水源的雨水利用工程。

1.0.3 雨水控制及利用工程应根据项目的具体情况、当地的水资源状况和经济发展水平合理采用低影响开发雨水系统的各项技术。

1.0.4 雨水控制及利用工程可采用渗、滞、蓄、净、用、排等技术措施。

1.0.5 规划和设计阶段文件应包括雨水控制及利用内容。

雨水控制及利用设施应与项目主体工程同时规划设计,同时施工,同时使用。

1.0.6 雨水控制及利用工程应采取确保人身安全、使用及维修安全的措施。

1.0.7 雨水控制及利用工程应结合室外总平面、园林景观、建筑、给水排水等专业相互配合设计。

1.0.8 建筑与小区雨水控制及利用工程的规划、设计、施工、验收和运行管理,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号2.1 术语2.1.1 雨水控制及利用 rainwater management and utilization径流总量、径流峰值、径流污染控制设施的总称,包括雨水入渗(渗透)、收集回用、调蓄排放等。

2.1.2 年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall 根据多年日降雨量统计分析计算,场地内累计全年得到控制的雨量占全年总降雨量的百分比。

2.1.3 需控制及利用的雨水径流总量 volume capture to manage地面硬化后常年最大24h降雨产生的径流增量。

2.1.4 下垫面 underlying surface降雨受水面的总称。

包括屋面、地面、水面等。

2.1.5 土壤渗透系数 permeability coefficient of soil单位水力坡度下水的稳定渗透速度。

2.1.6 雨量径流系数 pluviometric runoff coefficient设定时间内降雨产生的径流总量与总雨量之比。

2.1.7 硬化地面 impervious surface通过人工行为使自然地面硬化形成的不透水地面。

2.1.8 初期径流 initial runoff一场降雨初期产生一定厚度的降雨径流。

2.1.9 弃流设施 initial rainwater removal equipment利用降雨量、雨水径流厚度控制初期径流排放量的设施。

有自控弃流装置、渗透弃流装置、弃流池等。

2.1.10 渗透弃流装置 infiltration-removal well具有一定储存容积和截污功能,将初期径流渗透至地下的装置。

2.1.11 渗透设施 infiltration equipment储存雨水径流量并进行渗透的设施,包括渗透沟渠、入渗池、入渗井、透水铺装等。

2.1.12 入渗池 infiltration pool雨水通过侧壁和池底进行入渗的埋地水池。

2.1.13 入渗井 infiltration well雨水通过侧壁和井底进行入渗的设施。

2.1.14 渗透管—排放系统 infiltration-drainage pipe system 采用渗透检查井、渗透管将雨水有组织的渗入地下,超过渗透设计标准的雨水由管沟排放的系统。

2.1.15 透水铺装 pervious pavement由透水面层、基层、底基层等构成的地面铺装结构,能储存、渗透自身承接的降雨。

2.1.16 植被浅沟 grass swale在地表浅沟中种植植被,可以截留雨水并入渗,或转输雨水并利用植被净化雨水的设施。

2.1.17 渗透管沟 infiltration trench具有渗透功能的雨水管或沟。

2.1.18 渗透检查井 infiltration manhole具有渗透功能和一定沉砂容积的管道检查维护装置。

2.1.19 集水渗透检查井 collect-infiltration manhole顶盖收集地面雨水且具有渗透功能和一定沉砂容积的管道检查维护装置。

2.1.20 雨水储存设施 rainwater storage equipment储存未经处理的雨水的设施。

2.1.21 湿塘 wet pond以雨水作为主要补水水源的具有雨水调蓄和净化功能的景观水体。

2.1.22 调蓄排放设施 detention and controlled drainage e-quipment 储存一定时间的雨水,削减向下游排放的雨水洪峰径流量、延长排放时间的设施。

2.1.23 生物滞留设施 bioretention system,bioretention cell 通过植物、土壤和微生物系统滞蓄、渗滤、净化径流雨水的设施。

2.2 符号2.2.1 流量、水量Q——调蓄池进水流量;Q′——出水管设计流量;——设施处理能力;QyV——收集回用系统雨水储存设施的储水量;hV——雨水控制及利用设施截留雨量;LV——渗透设施的截留雨量;L1V——收集回用设施的截留雨量;L2V——调蓄排放设施的截留雨量;L3V——入渗系统的储存水量;s——调蓄排放系统雨水储存设施的储水量;VtW——需控制及利用的雨水径流总量;——入渗设施汇水面上的雨水设计径流量;W1——收集回用系统汇水面上的雨水设计径流量;W2W——渗透设施进水量;c——渗透量;WsW——初期径流弃流量;i——建设场地外排雨水总量;WpW——入渗设施内累积的雨水量达到最大值过程中渗透的雨水量;x1——回用系统的最高日用水量;Wyq——设计暴雨强度;——渗透设施设计产流历时对应的暴雨强度;qc——某类用水户的最高日用水定额。

qi2.2.2 水头损失、几何特征——有效渗透面积;AsF——硬化汇水面面积;——渗透设施的直接受水面积;F——渗透设施受纳的汇水面积;FyF——建设场地总面积;z——设计日降雨量;hyh——日降雨量;pδ——初期径流弃流厚度。

2.2.3 计算系数及其他A、b、c、n——当地降雨参数;J——水力坡降;K——土壤渗透系数;——建设场地日降雨控制及利用率;fkn——某类用水户的户数;iα——综合安全系数;——控制径流峰值所对应的径流系数;ψψ——雨量径流系数;c——建设场地综合雨量径流系数。

ψz2.2.4 时间P——设计重现期;T——雨水处理设施的日运行时间;t——降雨历时;——汇水面汇水时间;t1——管渠内雨水流行时间;t2t——渗透设施设计产流历时;c——调蓄池设计蓄水历时;tm——渗透时间;ts——用水时间。

ty3 水量与水质3.1 降雨量和雨水水质3.1.1 降雨量应根据当地近期20年以上降雨量资料确定。

当缺乏资料时可采用本规范附录A的数值。

整理自:众智建筑资源3.1.2 建设用地内应对年雨水径流总量进行控制,控制率及相应的设计降雨量应符合当地海绵城市规划控制指标要求。

3.1.3 建设用地内应对雨水径流峰值进行控制,需控制利用的雨水径流总量应按下式计算。

当水文及降雨资料具备时,也可按多年降雨资料分析确定。

式中:W——需控制及利用的雨水径流总量(m3);——雨量径流系数;ψcψ——控制径流峰值所对应的径流系数,应符合当地规划控制要求;h——设计日降雨量(mm);yF——硬化汇水面面积(hm2),应按硬化汇水面水平投影面积计算。

3.1.4 雨量径流系数宜按表3.1.4采用,汇水面积的综合径流系数应按下垫面种类加权平均计算。

表3.1.4 雨量径流系数3.1.5 设计日降雨量应按常年最大24h降雨量确定,可按本规范第3.1.13.2.6 渗透设施的日雨水渗透(利用)量应按下式计算:选用。

表3.2.7 土壤渗透系数3.2.8 渗透设施的有效渗透面积应按下列要求确定:3 斜渗透面按有效水位高度的1/2所对应的斜面实际面积计算;4 埋入地下的渗透设施的顶面积不计。

4 雨水控制及利用系统设置4.1 一般规定4.1.1 雨水控制及利用系统应使场地在建设或改建后,对于常年降雨的年径流总量和外排径流峰值的控制达到建设开发前的水平,并应符合本规范第3.1.2条和第3.1.3条的规定。

4.1.2 雨水控制及利用应采用雨水入渗系统、收集回用系统、调蓄排放系统中的单一系统或多种系统组合,并应符合下列规定:1 雨水入渗系统应由雨水收集、储存、入渗设施组成;2 收集回用系统应设雨水收集、储存、处理和回用水管网等设施;3 调蓄排放系统应设雨水收集、调蓄设施和排放管道等设施。

4.1.3 雨水控制及利用系统的选用应符合下列规定:1 入渗系统的土壤渗透系数应为10-6m/s~10-3m/s之间,且渗透面距地下水位应大于1.0m,渗透面应从最低处计;2 收集回用系统宜用于年均降雨量大于400mm的地区;3 调蓄排放系统宜用于有防洪排涝要求的场所或雨水资源化受条件限制的场所。

4.1.4 雨水控制及利用设施的布置应符合下列规定:1 应结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护并合理利用场地内原有的水体、湿地、坑塘、沟渠等;2 应优化不透水硬化面与绿地空间布局,建筑、广场、道路周边宜布置可消纳径流雨水的绿地;3 建筑、道路、绿地等竖向设计应有利于径流汇入雨水控制及利用设施。

4.1.5 雨水入渗场所应有详细的地质勘察资料,地质勘察资料应包括区域滞水层分布、土壤种类和相应的渗透系数、地下水动态等。

4.1.6 雨水入渗不应引起地质灾害及损害建筑物。

下列场所不得采用雨水入渗系统:整理自:众智建筑资源1 可能造成坍塌、滑坡灾害的场所;2 对居住环境以及自然环境造成危害的场所;3 自重湿陷性黄土、膨胀土和高含盐土等特殊土壤地质场所。