中西诗在情趣上的比较

- 格式:doc

- 大小:45.50 KB

- 文档页数:9

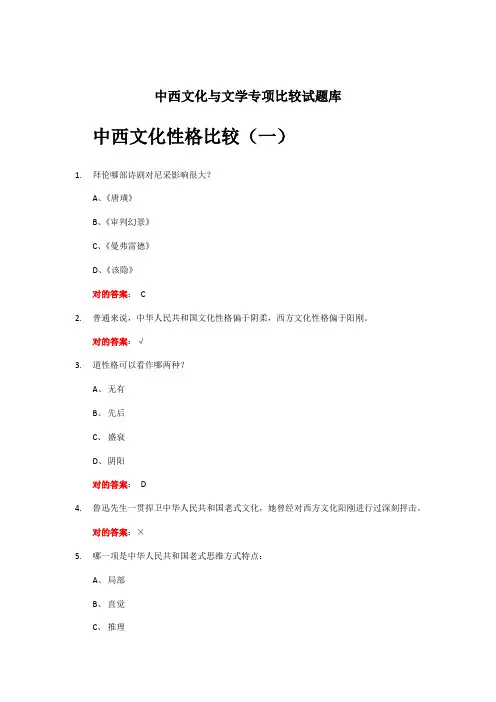

中西文化与文学专项比较试题库中西文化性格比较(一)1.拜伦哪部诗剧对尼采影响很大?A、《唐璜》B、《审判幻景》C、《曼弗雷德》D、《该隐》对的答案:C2.普通来说,中华人民共和国文化性格偏于阴柔,西方文化性格偏于阳刚。

对的答案:√3.道性格可以看作哪两种?A、无有B、先后C、盛衰D、阴阳对的答案:D4.鲁迅先生一贯捍卫中华人民共和国老式文化,她曾经对西方文化阳刚进行过深刻抨击。

对的答案:×5.哪一项是中华人民共和国老式思维方式特点:A、局部B、直觉C、推理D、阳性对的答案:B中西文化性格比较(二)6.下列不能体现中华人民共和国文化中和思维是?A、天下大事,合久必分,分久必合B、海纳百川,有容乃大C、求同存异D、三十六计,走为上计对的答案:D7.尼采以为,人类没有了什么就会软弱?A、有德行君王统治B、有雄才君王统治C、战争D、对比对的答案:C8.尼采把酒神狄奥尼索斯和日神阿波罗上升到什么高度?A、比较文化学B、神话人类学C、形而上学D、形而下学对的答案:C9.中华人民共和国文化石以宗教为主线文化。

对的答案:×10.中华人民共和国文化主线是:A、宗教和审美B、伦理和宗教C、伦理和审美D、理性和伦理对的答案:C11.阴历是出于对什么观测:A、太阳B、月亮C、星星D、地球对的答案:B12.鲁迅《奔月》是把中华人民共和国文化故事演变成一出揭露现实功利悲剧。

对的答案:×中西文化性格比较(三)13.孟子精神中有较刚强一面,例如她所说“舍生取义”就是一种代表。

对的答案:√14.佛教在中华人民共和国传播时内部发生了变化,逐渐成为儒教辅助。

对的答案:√15.哪一项是中华人民共和国性格特性:A、进取性B、袭击性C、安宁性D、冒险性对的答案:C16.如下谁学说与其她相比更具备阳刚精神?A、孔子B、老子C、庄子D、墨子对的答案:D17.如下不属于儒家三不朽是?A、立德B、立功C、立言D、立行对的答案:D18.孔子反对刚勇,反对尚武,这与中华人民共和国文化阴柔是一脉相承。

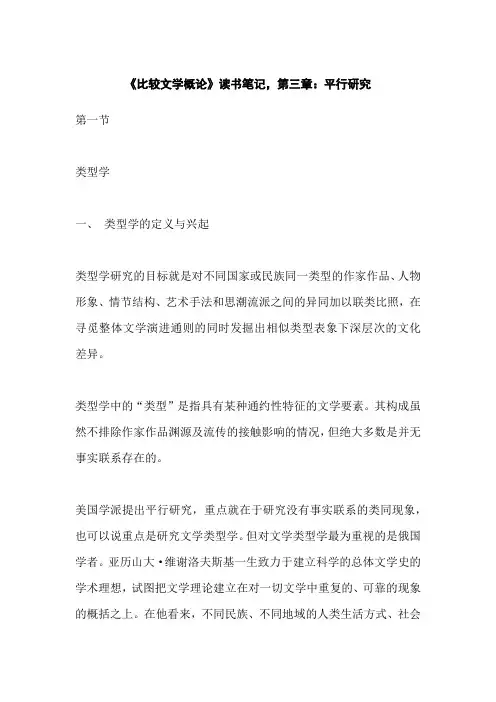

《比较文学概论》读书笔记,第三章:平行研究第一节类型学一、类型学的定义与兴起类型学研究的目标就是对不同国家或民族同一类型的作家作品、人物形象、情节结构、艺术手法和思潮流派之间的异同加以联类比照,在寻觅整体文学演进通则的同时发掘出相似类型表象下深层次的文化差异。

类型学中的“类型”是指具有某种通约性特征的文学要素。

其构成虽然不排除作家作品渊源及流传的接触影响的情况,但绝大多数是并无事实联系存在的。

美国学派提出平行研究,重点就在于研究没有事实联系的类同现象,也可以说重点是研究文学类型学。

但对文学类型学最为重视的是俄国学者。

亚历山大·维谢洛夫斯基一生致力于建立科学的总体文学史的学术理想,试图把文学理论建立在对一切文学中重复的、可靠的现象的概括之上。

在他看来,不同民族、不同地域的人类生活方式、社会模式和文化心理在一定历史阶段存在着结构相似性,文学发展规律与社会历史发展规律一致,应当运用历史的比较的观点去研究各民族文学在世界文学发展过程中相同或相似的东西。

他认为找出相似点更有价值,因为正是这些相似的东西表现着某种共通的、可重复出现的东西,更容易接近事物的规律性。

二、类型学研究的基本内容大体而言,我们可以将类型学的基本研究范畴分为内容题材、人物形象、表现手法和思潮流派四个方面。

(一)内容题材世界各民族没有直接接触的文学作品中经常出现内容题材相似甚至近乎雷同的现象。

例子:“二母共争一儿”。

《圣经》、《古兰经》中有相应的记载,元杂剧《包待制智赚灰阑记》中也有类似的情节,唯一不同的是前二者中,智者提出把小孩砍成两半,而后者中包公提出画圈,能拽出者即为其母。

(二)人物形象世界文学人物形象性格、行为、生平遭际类似的情况不胜枚举。

美国学者詹姆斯·A·哈维的《不通形象的普罗米修斯》对雪莱笔下的普罗米修斯和俄国作家莱蒙托夫的“恶魔”两个形象的比较(二者基本上没有文学渊源传承的可能)。

哈维得出如下结论:“两首诗歌都包含与神奋力抗争的成分,不过雪莱比莱蒙托夫更与自己的主人公心心相印,但作为对人类未来的预测来看,雪莱怀着满心的喜悦幻想有一个摆脱上帝困扰的新人类,而莱蒙托夫却认为任何用激烈手段改变宇宙间权力结构的企图终将失败,而且使具有这种企图的人们进一步异化。

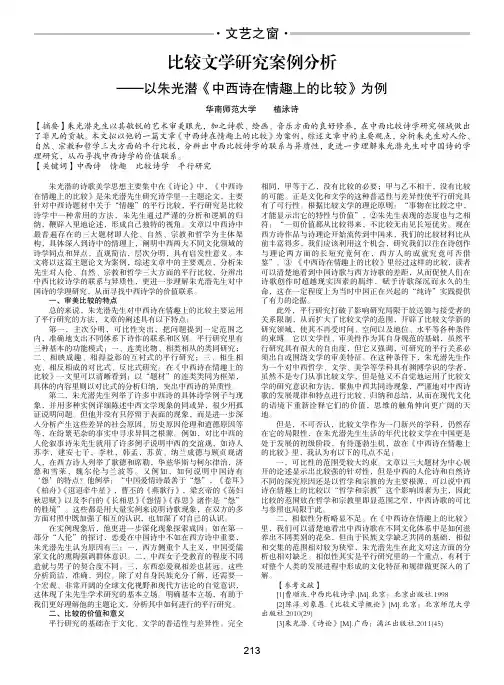

·文艺之窗·213比较文学研究案例分析——以朱光潜《中西诗在情趣上的比较》为例华南师范大学 植泳诗【摘要】朱光潜先生以其敏锐的艺术审美眼光,加之诗歌、绘画、音乐方面的良好修养,在中西比较诗学研究领域做出了非凡的贡献。

本文拟以他的一篇文章《中西诗在情趣上的比较》为案例,综述文章中的主要观点,分析朱先生对人伦、自然、宗教和哲学三大方面的平行比较,分辨出中西比较诗学的联系与异质性,更进一步理解朱光潜先生对中国诗的学理研究,从而寻找中西诗学的价值联系。

【关键词】中西诗 情趣 比较诗学 平行研究朱光潜的诗歌美学思想主要集中在《诗论》中,《中西诗在情趣上的比较》是朱光潜先生研究诗学里一主题论文,主要针对中西诗题材中关于“情趣”的平行比较,平行研究是比较诗学中一种常用的方法,朱先生通过严谨的分析和逻辑的归纳,鞭辟入里地论述,形成自己独特的视角。

文章以中西诗中最普遍存在的三大题材即人伦、自然、宗教和哲学为主体架构,具体深入到诗中的情理上,阐明中西两大不同文化领域的诗学同点和异点,直观简洁,层次分明,具有启发性意义。

本文将以这篇主题论文为案例,综述文章中的主要观点,分析朱先生对人伦、自然、宗教和哲学三大方面的平行比较,分辨出中西比较诗学的联系与异质性,更进一步理解朱光潜先生对中国诗的学理研究,从而寻找中西诗学的价值联系。

一、审美比较的特点总的来说,朱光潜先生对中西诗在情趣上的比较主要运用了平行研究的方法,文章的阐述具有以下特点:第一,主次分明,可比性突出,把问题提到一定范围之内,准确地支出不同体系下诗作的联系和区别。

平行研究里有三种基本的功能模式:一、连类比物、相类相从的类同研究;二、相映成趣、相得益彰的互衬式的平行研究;三、相生相克、相反相成的对比式、反比式研究。

在《中西诗在情趣上的比较》一文里可以清晰看到:以“题材”的连类类同为框架,具体的内容里则以对比式的分析归纳,突出中西诗的异质性。

第二,朱光潜先生列举了许多中西诗的具体诗学例子与现象,并用多种实例详细陈述中西文学现象的同或异,很少用孤证说明问题。

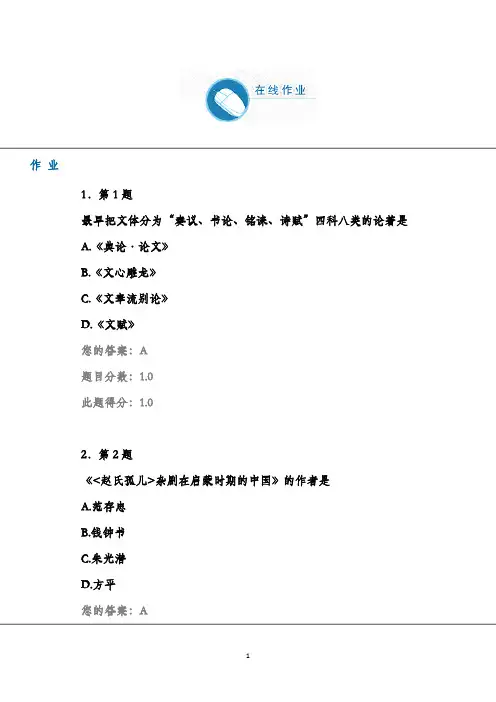

作业1.第1题最早把文体分为“奏议、书论、铭诔、诗赋”四科八类的论著是A.《典论〃论文》B.《文心雕龙》C.《文章流别论》D.《文赋》您的答案:A题目分数:1.0此题得分:1.02.第2题《<赵氏孤儿>杂剧在启蒙时期的中国》的作者是A.范存忠B.钱钟书C.朱光潜D.方平您的答案:A题目分数:1.0此题得分:1.03.第3题教堂山会议召开于哪一年A.1954B.1957C.1958D.1968您的答案:C题目分数:1.0此题得分:1.04.第4题《拉奥孔——论绘画和诗歌的界限》的作者是A.拉辛B.歌德C.席勒D.莱辛您的答案:D题目分数:1.0此题得分:1.05.第5题《红楼梦评论》中运用了谁的悲剧思想?A.亚里士多德B.弗洛伊德C.叔本华D.尼采您的答案:C题目分数:1.0此题得分:1.06.第6题()在《典论〃论文》中把文体分为四科八类。

A.陆机B.曹丕C.刘勰D.钟嵘您的答案:B题目分数:1.0此题得分:1.07.第7题《文心雕龙》的作者是A.曹丕B.陆机C.刘勰D.挚虞您的答案:C题目分数:1.0此题得分:1.08.第25题明确提出翻译要使读者有类似反应的翻译理论家是A.严复B.塔特勒C.奈达D.费道罗夫您的答案:C题目分数:1.0此题得分:1.09.第26题比较文学的故乡是A.法国B.美国C.俄国D.中国您的答案:A题目分数:1.0此题得分:1.010.第27题在中国开设了第一个比较文学讲座的学者是A.乐黛云B.吴宓C.陈寅恪D.季羡林您的答案:B题目分数:1.0此题得分:1.011.第28题《中西诗在情趣上的比较》一文的作者是A.吴宓B.朱光潜C.周作人D.王国维您的答案:B题目分数:1.0此题得分:1.012.第29题《李渔论戏剧结构》的作者是A.王国维B.钱钟书C.杨绛D.乐黛云您的答案:C题目分数:1.0此题得分:1.013.第30题最早传入欧洲的中国剧作是A.《好逑传》B.《赵氏孤儿》C.《灰栏记》D.《西厢记》您的答案:B题目分数:1.0此题得分:1.014.第31题人称"俄国比较文学之父"的是A.日尔蒙斯基B.维谢洛夫斯C.车尔尼雪夫斯基D.什克洛夫斯基您的答案:B题目分数:1.0此题得分:1.015.第32题古希腊悲剧属于A.命运悲剧B.性格悲剧C.社会悲剧D.形而上的悲剧您的答案:A此题得分:1.016.第8题下列作品中,具有复仇主题的有A.《哈姆莱特》B.《美狄亚》C.《赵氏孤儿》D.《俄狄浦斯王》E.《麦克白》您的答案:A,B,C题目分数:2.0此题得分:2.017.第9题下列作品,将心理学中所说的意识流手法运用在创作的有A.乔伊斯的《尤利西斯》B.普鲁斯特《追忆似水年华》C.伍尔芙《到灯塔去》D.福克纳《喧哗与骚动》E.莎士比亚《李尔王》您的答案:A,B,C,D此题得分:2.018.第10题就中国汉民族是否有史诗的问题,给出否定的答题的有:A.王国维B.海涛华C.胡适D.杨牧E.鲁迅您的答案:A,B题目分数:2.0此题得分:2.019.第11题平行研究的方法主要是A.哲学的B.批评的C.实证的D.审美的E.考据的您的答案:A,B,D此题得分:2.020.第12题庞德的意象诗受到哪些影响?A.十四行诗B.汉诗C.柔巴依D.俳句E.素体诗您的答案:B,D题目分数:2.0此题得分:2.021.第13题美国学派的重要代表人物有A.韦勒克B.雷马克C.韦斯坦因D.基亚E.卡雷您的答案:A,B,C题目分数:2.0此题得分:2.022.第14题影响研究的理论体系包括A.影响的超国界存在说B.影响的事实联系论C.影响的历史意识论D.影响即对创作活动的理解论E.影响无处不在论您的答案:A,B,C,D题目分数:2.0此题得分:2.023.第15题季羡林认为,世界各国文学中,诗学即文学理论的研究自成体系的只有三处,即A.中国B.印度C.欧洲D.日本E.埃及题目分数:2.0此题得分:2.024.第16题英国翻译家塔特勒的“翻译三原则”包括A.译文应该完全复写出原著的思想B.译文应该在风格、笔调上和原著一样C.译文要像原著一样流畅D.读者反应要类似E.译文要经过原著作者的认可您的答案:A,B,D题目分数:2.0此题得分:0.025.第17题法国学者梵〃第根将影响研究的路线分解成三个环节,它们是A.放送者B.传递者C.影响者D.接受者E.被影响者题目分数:2.0此题得分:2.026.第33题以翻译莎士比亚和巴尔扎克作品闻名的两位翻译家是()。

王维、孟浩然诗歌审美情趣的差异作者:李洪波温红兵来源:《湖南教育·语文教师版》2009年第06期盛唐王维、孟浩然的诗歌创作以山水田园诗的艺术成就最高,人们习惯于王、孟并称。

其实王、孟是有很多不同的,有些学者就曾对王、孟并称提出过质疑,因为他们两人的山水田园诗创作有相当大的差异。

本文就二者诗歌的审美情趣予以探讨。

王、孟山水田园诗都不追求词藻的华美,而是力求自然地表现山水田园本身的美,同时他们也都在山水田园诗中表现自己的个性。

明人胡应麟在《诗薮·外编》中曾以“浩然清而旷”和“王维清而秀”来比较王、孟诗风。

纪昀对王、孟田园诗的评价是:“王(维)清而远,孟(浩然)清而切。

”这些评价既指出了王、孟诗风的相似更道出了他们的相异。

整体上看,空明境界和宁静之美是王维山水田园诗的审美特征。

因心境空明,他对自然的观察极为细致,感受非常敏锐,他本身又是画家,善于在动态中捕捉自然事物的光和色,所以他的诗表现出极丰富的色彩层次感,如:“日落江湖白,潮来天地青。

”(《送邢桂州》)“白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

”(《终南山》)日落昏暗,愈显江湖之白色;潮来铺天,仿佛天地也弥漫潮水之清色。

一是色彩的相衬,一是色彩的相生。

至于“白云回望合,青霭入看无”,则淡远迷离,如水墨晕染的画面。

王维以他画家的眼睛和诗人的情思,写物态天趣,宁静优美而神韵缥缈。

孟浩然的山水田园诗,善于把净化了的情思用提纯的景物表现,有种单纯明净的美。

他的山水田园诗更贴近自己的生活,景物描写带有即兴而发、不假雕琢的特点,诗语自然纯净,似比王维的诗更纯朴,诗歌呈现出豪华落尽见真淳的境界。

如《春晓》:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

夜来风雨声,花落知多少。

”写自己春晓时的感觉,不经意的猜想中透露出明媚宜人的大好风光,似有惋惜之情,却又无迹可寻,平淡自然,毫无雅饰。

下面以孟浩然的《过故人庄》和王维的《山居秋暝》为例,进一步体味王、孟山水田园诗创作的不同审美情趣。

朱光潜对中国比较文学的贡献作者:乐黛云来源:《社会科学》2010年第02期摘要:朱光潜是中国比较文学的重要奠基人。

他强调“一切价值都由比较得来”,指出“比较”首先应了解被比较事物的各个方面,要尊重被比较者的特点和来龙去脉,强调“比较”不仅能增加新的知识,而且能“互相印证”,重新估定价值。

他的《悲剧心理学》、《文艺心理学》和《诗论》是中西比较诗学的奠基之作,也是跨越诗学、美学、心理学的跨学科研究的重要著作。

他以中国文论为背景,对克罗齐的“形象直觉论”、立普斯的“移情说”和布洛的“距离说”的阐释和分析提供了以西方文论解读中国文学的颇有启发的范例。

关键词:比较诗学;..双向阐释;..重新估定价值;..形象直觉论中图分类号:I209.文献标识码:A.文章编号:0257-5833(2010)02-0163-07作者简介:乐黛云,北京大学中文系教授.(北京.100871)一、深厚的古今中外文化底蕴朱光潜具有深厚的中国文化底蕴。

他是南宋大哲学家朱熹的后裔,出生于安徽省桐城县这个文化积淀十分深厚的文化名城。

他的祖父在这里主持过桐乡书院。

他的父亲终身在家乡开私塾办学,思想也较为开明,不仅结交过一些新学的朋友,还亲笔写了“绿水青山任老夫逍遥岁月,欧风亚雨听诸儿扩展胸襟”这样的楹联挂在家中。

朱光潜从小熟读并背诵了大部分传统蒙学经典,并自学《史记》、《战国策》等书,他曾说:“像《项羽本纪》那种长文章,我很早就能熟读成诵。

王应麟的《国学纪闻》也有些地方使我很高兴。

①朱光潜5岁时,进入家乡实行新式教育的“洋学堂”——孔城高等小学,仅读一学期,就升入著名的桐城中学。

桐城中学为“桐城派”大师吴汝纶所创办。

他的目标是想为国家培养融贯中西的栋梁人才。

他为该校题写的校联为:“后十百年人才,奋兴胚胎于此;合东西国学问,精粹陶冶而成”,横批:“勉成国器”,已经很重视中西文化的汇通。

总之,20年的中小学教育不仅给朱光潜打下了深厚的国学基础,而且使他对西方新学也多有接触和向往。

以下是《诗论》中的一些摘抄:

1. “诗境是情趣与意象的契合,是由主客二元到化解对立的有差别同一”,这和传统诗话随感式的无差别同一不同。

2. 在中西互为体用”的比较诗学方法基础上,通过互相比较、互相阐释、互相发现,朱光潜将科学与人文、西方诗学与传统诗论完美融合起来。

3. 他提出同物之境”和超物之境”,这并非另起炉灶,而是注入了科学分析精神,使我们更深入地理解诗境”。

4. “在我过去的写作中,自认为用功较多,比较有点独到见解的,还是这本《论诗》。

”

5. “一个诗人写诗,必然有他的心情和理想,这心情和理想,实际上也就是他的世界观。

”

6. “诗歌是心灵的表现,它必然要经过心灵的选择和处理,才能成为艺术。

”

7. “诗歌是表达情感的一种方式,情感是诗歌的基础,但诗歌并不完全等同于情感。

”。

第三章平行研究第一节类型学一、类型学的定义与特征1.在世界文学的历史发展进程中,一些产生于不同时空、文化、民族、语言背景下的文学现象,彼此之间并无事实联系,或虽有所接触而并未构成其内在动因,却往往存在着或明晰或隐微的共通处和契合点。

类型学(TYPOLOGY)研究的目标就是对这种相似的文学现象加以联类比照,在寻觅整体文学演进通则和规律的同时发掘出相似类型表象下深层次的文化差异。

2.类型学中的“类型”是指具有某种通约性特征的文学要素,这种“类型”的构成虽然不排除作家作品渊源及流传的接触影响的情况,但绝大多数其间并无事实联系存在的。

所以,比较文学学者一般将类型学划入平行研究范畴之内,类型学成为比较文学平行研究中最基本也最常见的一种研究方式。

3.类型学的学科渊源俄国比较文艺学之父、“历史诗学”奠基人亚历山大·维谢洛夫斯基一生致力于建立科学的总体文学史的学术理想,这种历史诗学理论对日后以日尔蒙斯基、康拉德、赫拉普钦科等为代表的独树一帜的俄苏比较文学历史类型学研究产生了极为深远的影响。

就整体而言,俄苏学派历史类型学研究的方法论与美国学派倡导的平行研究宗旨非常相近,从较宽泛的意义上讲,平行研究对于跨越国界、民族、语言、文化的无事实联系的相类似的文学现象的联类比较亦可称作类型学研究。

俄苏学派的历史类型学研究则旗帜鲜明地反对“欧洲中心论”,重视东西方文学之间的比较研究,认为真正的总体文学必须把整个人类文明的文学全都纳入研究的轨道,其学术视野远比美国学派弘通。

二、类型学的基本研究范畴类型学的研究范围广阔,角度多样。

大体而言,我们可以将类型学的基本研究范畴分为内容题材、人物形象、表现手法、思潮流派四个方面。

(一)内容题材的类型学相似如古罗马作家奥维德《变形记》中有一个关于皮格马利翁的故事,皮格马利翁狂热地爱上了一尊自己雕刻的美丽的少女像,祈求爱神将其赐予自己为妻,爱神满足了他的要求,令他美梦成真。

唐杜荀鹤的《松窗杂记》记载了进士赵颜苦恋一幅画中的丽人并与之终成眷属的故事,与皮格马利翁的故事颇有神似之处。

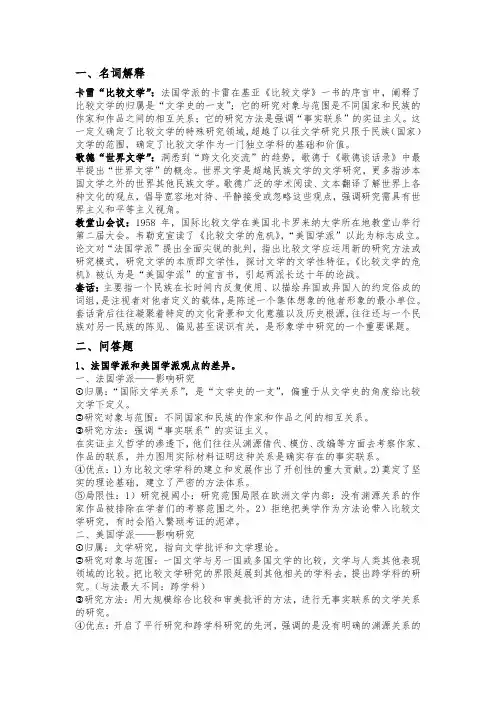

一、名词解释卡雷“比较文学”:法国学派的卡雷在基亚《比较文学》一书的序言中,阐释了比较文学的归属是“文学史的一支”;它的研究对象与范围是不同国家和民族的作家和作品之间的相互关系;它的研究方法是强调“事实联系”的实证主义。

这一定义确定了比较文学的特殊研究领域,超越了以往文学研究只限于民族(国家)文学的范围,确定了比较文学作为一门独立学科的基础和价值。

歌德“世界文学”:洞悉到“跨文化交流”的趋势,歌德于《歌德谈话录》中最早提出“世界文学”的概念。

世界文学是超越民族文学的文学研究,更多指涉本国文学之外的世界其他民族文学。

歌德广泛的学术阅读、文本翻译了解世界上各种文化的观点,倡导宽容地对待、平静接受或忽略这些观点,强调研究需具有世界主义和平等主义视角。

教堂山会议:1958年,国际比较文学在美国北卡罗来纳大学所在地教堂山举行第二届大会。

韦勒克宣读了《比较文学的危机》,“美国学派”以此为标志成立。

论文对“法国学派”提出全面尖锐的批判,指出比较文学应运用新的研究方法或研究模式,研究文学的本质即文学性,探讨文学的文学性特征。

《比较文学的危机》被认为是“美国学派”的宣言书,引起两派长达十年的论战。

套话:主要指一个民族在长时间内反复使用、以描绘异国或异国人的约定俗成的词组,是注视者对他者定义的载体,是陈述一个集体想象的他者形象的最小单位。

套话背后往往凝聚着特定的文化背景和文化意蕴以及历史根源,往往还与一个民族对另一民族的陈见、偏见甚至误识有关,是形象学中研究的一个重要课题。

二、问答题1、法国学派和美国学派观点的差异。

一、法国学派——影响研究①归属:“国际文学关系”,是“文学史的一支”,偏重于从文学史的角度给比较文学下定义。

②研究对象与范围:不同国家和民族的作家和作品之间的相互关系。

③研究方法:强调“事实联系”的实证主义。

在实证主义哲学的渗透下,他们往往从渊源借代、模仿、改编等方面去考察作家、作品的联系,并力图用实际材料证明这种关系是确实存在的事实联系。

1.第1题《刘勰的譬喻说与歌德的意蕴说》一文的作者是A.王元化B.叶维廉C.钱仲联D.刘向愚标准答案:A2.第2题陈寅恪《王静安先生遗书序》一文中说哪篇文章是“取外来之观念,与固有之材料相互参证”?A.王国维的《红楼梦评论》B.钱钟书的《通感》C.钱钟书的《诗可以怨》D.朱光潜的《诗论》标准答案:A3.第3题最早把文体分为“奏议、书论、铭诔、诗赋”四科八类的论著是A.《典论•论文》B.《文心雕龙》C.《文章流别论》D.《文赋》标准答案:A4.第4题《<赵氏孤儿>杂剧在启蒙时期的中国》的作者是A.范存忠B.钱钟书C.朱光潜D.方平标准答案:A5.第5题最早出现的比较文学基本类型是A.影响研究B.平行研究C.接受研究D.阐发研究标准答案:A6.第6题《伯恩海默报告》发表于哪一年?A.1954B.1958C.1988D.1993标准答案:D7.第7题1978年,撰文明确提出“阐发法”这一概念的学者是A.古添洪B.陈鹏飞C.余国藩D.李达三标准答案:A8.第8题()在《典论•论文》中把文体分为四科八类。

A.陆机B.曹丕C.刘勰D.钟嵘标准答案:B9.第9题“取外来之观念,与固有之材料相互参证”指的是A.影响研究B.平行研究C.阐发研究D.接受研究标准答案:C10.第10题古希腊悲剧属于A.命运悲剧B.性格悲剧C.社会悲剧D.形而上的悲剧标准答案:A11.第35题( )把中国丰富的文学资源引入了世界文学的宏大视野,是中国比较文学进入国际比较文学的桥梁。

A.平行研究B.影响研究C.接受研究D.阐发研究标准答案:D12.第36题日尔蒙斯基将比较文学称作A.比较文学B.比较诗学C.历史比较文艺学D.文学的比较研究标准答案:C13.第37题研究一个民族的文学中对异族人或物的描写,属于A.主题学的研究B.形象学的研究C.比较诗学的研究D.文类学的研究标准答案:B14.第38题与渊源学不同,接受研究的关注重心在于A.作家B.作品C.读者D.译者标准答案:C15.第39题比较文学的故乡是A.法国B.美国C.俄国D.中国标准答案:A16.第40题中国比较文学研究最早可以追溯到A.西汉B.东汉C.唐代D.西晋标准答案:D17.第41题在中国开设了第一个比较文学讲座的学者是A.乐黛云B.吴宓C.陈寅恪D.季羡林标准答案:B18.第42题教堂山会议召开于哪一年A.1954B.1957C.1958D.1968标准答案:C19.第43题《中西诗在情趣上的比较》一文的作者是A.吴宓B.朱光潜C.周作人D.王国维标准答案:B20.第44题《拉奥孔——论绘画和诗歌的界限》的作者是A.拉辛B.歌德C.席勒D.莱辛标准答案:D21.第45题《红楼梦评论》中运用了谁的悲剧思想?A.亚里士多德B.弗洛伊德C.叔本华D.尼采标准答案:C22.第46题最早传入欧洲的中国剧作是A.《好逑传》B.《赵氏孤儿》C.《灰栏记》D.《西厢记》标准答案:B23.第47题“摹仿、表现、象征、典型”等术语是()诗学体系常用术语A.西方B.中国传统C.印度D.日本标准答案:A24.第48题《常事不书:用“陌生化原则看<红楼梦>的形式结构”》一文属于A.平行研究B.阐发研究C.接受研究D.影响研究标准答案:B25.第49题下列学者中从事中印文学研究的大家是A.吴宓B.鲁迅C.季羡林D.乐黛云标准答案:C26.第50题人称"俄国比较文学之父"的是A.日尔蒙斯基B.维谢洛夫斯C.车尔尼雪夫斯基D.什克洛夫斯基标准答案:B27.第51题《典论•论文》的作者是A.曹丕B.陆机C.曹丕D.挚虞标准答案:A28.第52题《文心雕龙》的作者是A.曹丕B.陆机C.刘勰D.挚虞1标准答案:C29.第53题首先指出“比较”是一种所有的批评和科学都会使用的方法的是A.德国人B.法国人C.英国人D.美国人标准答案:B30.第54题最早使用“比较文学”一词的是A.法国人B.英国人C.美国人D.中国人标准答案:A31.第1题在佛经汉译过程中,持意译见解的是A.支谦B.鸠摩罗什C.真谛D.道安标准答案:B32.第2题《西厢记》和《罗密欧与朱丽叶》的比较研究属于A.影响研究B.平行研究C.阐发研究D.接受研究标准答案:B33.第3题《吉诃德原则》的作者是A.列文B.秦家琪C.陆协新D.韦斯坦因标准答案:A34.第11题第一个系统地、全面地阐述法国学派观点的学者是A.巴尔登斯伯格B.卡雷C.基亚D.梵•第根标准答案:D35.第12题比较文学的安身立命之本是A.可比性B.文学性C.宏观性D.开放性标准答案:B36.第14题渊源学和接受研究都是从()的角度出发展开研究A.放送者B.媒介C.传递者D.接受者标准答案:D37.第15题中国比较文学学会成立于哪一年A.1982B.1985C.1986D.1988标准答案:B38.第26题《论德国》的作者是A.歌德B.施莱格尔兄弟C.斯达尔夫人D.伏尔泰标准答案:C39.第29题《李渔论戏剧结构》的作者是A.王国维B.钱钟书C.杨绛D.乐黛云标准答案:C40.第30题于1907年创作了《摩罗诗力说》,对欧洲各国浪漫主义作家进行了比较的是A.鲁迅B.周作人C.吴宓D.冰心标准答案:A41.第31题《通感》的作者是A.钱钟书B.杨绛C.朱光潜D.陈寅恪标准答案:A42.第36题中国的悲剧多属于A.命运悲剧B.性格悲剧C.社会悲剧D.形而上的悲剧标准答案:C43.第37题西方比较文学的史前史可以追溯到A.古希腊B.古罗马C.文艺复兴D.十八世纪标准答案:B44.第33题法国的第一个比较文学讲座建立于A.巴黎B.里昂C.第戎D.普罗旺斯标准答案:B45.第34题各民族文学中大洪水题材的研究属于A.主题学的研究B.形象学的研究C.比较诗学的研究D.文类学的研究标准答案:A46.第49题在中国比较文学学会成立大会开幕词中说“比较文学在世界上已经成为一门‘显学’”的学者是A.季羡林B.钱钟书C.朱光潜D.胡适标准答案:A47.第71题中国翻译史上,明确提出“信、达、雅”三原则的是A.玄奘B.慧远C.真谛D.严复标准答案:D48.第72题接受研究的兴起与西方批评界开始重视()的作用有关A.作家B.作品C.读者D.批评标准答案:C49.第74题1827年,提出“世界文学的时代即将来临”的是A.伏尔泰B.斯达尔夫人C.歌德D.雨果标准答案:C50.第75题《论俗语》对照研究了南意大利、普罗旺斯和西班牙俗语,是比较文学史前史时代的重要成果,它的作者是A.但丁B.斯达尔夫人C.施莱格尔兄弟D.伏尔泰标准答案:A51.第78题法国学派第一位代表人物A.巴尔登斯伯格B.卡雷C.基亚D.梵•第根标准答案:A52.第81题西方“诗学”的概念起源于A.古希腊B.古罗马C.中世纪D.文艺复兴标准答案:A53.第42题明确提出翻译要使读者有类似反应的翻译理论家是A.严复B.塔特勒C.奈达D.费道罗夫标准答案:C54.第76题杨贵妃和“埃及艳后”克里奥佩特拉两个文学形象可作()研究A.影响研究B.平行研究C.阐发研究D.接受研究标准答案:B55.第78题“任何一部文学作品的社会意义和美学价值只有通过阅读才能实现”,这是()的观点A.接受理论B.形式主义批评C.存在主义批评D.马克思主义批评标准答案:A56.第81题明确指出"比较文学实际只是一种被误称了的科学方法”的是A.卡雷B.基亚C.梵•第根D.巴尔登斯伯格标准答案:B257.第88题流浪汉小说最早出现在哪个国家?A.意大利B.西班牙C.德国D.法国标准答案:B58.第89题高友工、梅祖麟的《分析杜甫的<秋兴>》一文运用了()的理论对中国古典诗歌进行研究。

中西比较文学论文题目一、最新中西比较文学论文选题参考1、中西比较文学研究的新视野——读《中西文学与哲学宗教》2、文科公共选修课教学模式与理工院校人才培养——以“中西比较文学”为例3、港台和海外学者的中西比较文学研究4、跨文化的文学对话: 中西比较文学与诗学新论5、香港中文大学设置中西比较文学研究哲学硕士课程6、辛勤耕耘奋力开拓——刘介民中西比较文学学术研究评述7、中西比较文学理论8、中西比较文学教程9、简论中西比较文学研究的可比性10、中西比较文学定义的探讨11、中西比较文学:范畴、方法、精神的初探12、中西比较文学论集13、中西比较文学论集14、现代中西比较文学史述略15、现代中西比较文学研究16、寻求跨中西文化的共同文学规律 : 叶维廉比较文学论文选17、纵横古今跨越中西──《跨越边界:从比较文学到翻译研究》评介18、贯通中西的学术追求——记叶舒宪先生的比较文学研究19、试论民初文坛的中西文学比较20、本科阶段比较文学教学内容设置的原则与构想——兼论中西文学跨文化比较二、中西比较文学论文题目大全1、比较文学中可比性原则的探讨——兼论中西文学可比性原则及实践2、别开生面的中西对话——评杨义、陈圣生的《中国比较文学批评史纲》3、比较文学视角下的中西美女文学形象分析——以杨玉环与克丽奥佩特拉为例4、比较文学研究案例分析-以朱光潜《中西诗在情趣上的比较》为例5、比较文学研究案例分析——以《中西诗在情趣上的比较》为例6、中西文化语境中的比较文学7、朝向中西文学对话的新阶段——记第二届中美双边比较文学讨论会8、中西文学关系的里程碑(北京大学比较文学研究丛书)9、确立比较文学教学体系建造连接中西文学的桥梁──记陈惇与刘象愚先生10、立足中国文学的比较文学思路──读李万钧《中西文学类型比较史》11、“世纪末”的文化境遇与我们的出路——北京大学比较文学研究所中西文化“平行研究”与“话语建构”讨论会纪要12、《中西比较美学文学论文集》13、中西文学比较14、乐黛云论中西思想资源启发比较文学建立多元差异性学科批评意识15、中西复仇文学主题比较16、中国近代中西文学比较方法论略17、中西文学之比较18、显性的相合隐性的迥异--中西文学中"疯女人"形象之比较研究19、从比较文学视角看中西诗学对话20、试论林纾的中西文学比较三、热门中西比较文学专业论文题目推荐1、中西文学创作成果之比较和透视2、中西文学比较研究初探3、中西比较美学文学论文集4、全球化背景下中西文学比较的思考5、寻中西文化契合之道,求世界文学多元之美——评黄永林《中西通俗小说叙事:比较与阐释》6、庄子的鱼和老子的牙——比较文学古今、中西参照的方法论7、林译《伊索寓言》中的中西文学比较8、以《战城南》题材比较中西文学史观9、对中西文学比较研究的一些思考——与孟长勇同志商榷10、从基础工作做起——评李万钧《中西文学类型比较史》11、《中西文学类型比较史》12、20世纪中西精神漂泊主题文学比较研究13、唐君毅的中西文学比较思想探析14、面对“文学性”的文化比较研究——读《中西叙事精神之比较》15、文学的修辞批评之中西比较16、意象与言语世界──关于文学形象基础的中西比较思考17、文学作品中女性反抗夫权之中西比较18、文学.历史.思想:中西比较研究19、跨文明比较文学研究笔谈(4篇)--跨文明语境下整合中西文论20、比较的视野和高度——评《中西文学类型比较史》四、关于中西比较文学毕业论文题目1、中西比较文学教程2、跨文化的文学对话 : 中西比较文学与诗学新论3、全球化、文化研究和中西比较文学研究4、中西比较文学视域下的沈从文研究综述5、中西比较文学手册6、在跨文化对话中比较中西文学的异同——评高旭东《跨文化的文学对话——中西比较文学与诗学新论》7、中西比较文学的空间拓展构想8、反映与反思:中西比较文学简论9、中西比较文学研究中的“近视”与“远视”10、隐喻、寓言与中西比较文学11、阐发:中西比较文学的一种研究策略12、沟通 : 访美讲学论中西比较文学13、中西比较文学实证性影响研究中“游”的精神文化阐释14、我的学术之路:中西比较文学50年15、中西比较文学视域下的英美文学教学16、中西比较文学视野下英美文学教学的方法探索17、浅析中西比较文学中的反映与反思18、中西比较文学及比较文学方法讨论会在无锡召开19、中西比较文学教学参考书20、中西比较文学及比较文学方法论讨论会在无锡召开五、比较好写的中西比较文学论文题目1、以《格列佛游记》和《西游记》为例比较中西文学艺术特征2、从《沉沦》和《不能承受的生命之轻》比较中西文学性描写的差异3、中西文学人物性格批评论比较4、以《我愿意是急流》与《致橡树》为例比较中西文学抒情传统5、典型与意境——中西文学审美建构理想比较6、独辟蹊径的中西叙事文学比较研究7、中西历史文学观的比较8、文学理论表征与文化的深层——中西文学功用论之比较9、中西古典文论中关于文学构思活动阐释异同之一种——刘勰的"神思"说与柏拉图的"灵感"说之比较10、影响研究与中国民间文学的世界意义──评《中西叙事文学比较研究》11、谈中西现代文学叙事手法比较12、中西文学叙事概念比较13、从中西文学现象的比较看“意识公式”的原型阐释功能14、外国文学教学中的中西文学比较15、中西文学中的焦点透视与散点透视比较——以契诃夫短篇小说与《醒世恒言》为例16、从《诗经》与《荷马史诗》看中西文学比较17、跨文化视域下的中西文学比较与翻译18、对中西文学比较的深层观照——评《中西文学视域下的理性观念与抗争精神》19、文化观·美意识:中西文学比较谈20、中西文学比较论。

第一章文学比较总论一、比较文学的定义:1、法国学派定义:比较文学是国际文学关系史,是跨国文学影响关系,反对平行比较研究,以实证性影响研究为基本特征。

代表人物:卡雷基亚樊第根主张:反对平行研究;研究国际文学关系;研究文学的影响关系评价:彻底否定平行研究,显得比较狭隘;其口号让比较文学偏离了文学比较;潜藏着一种法国中心主义、欧洲中心主义的文化沙文主义倾向问题的原因分析:学界对比较文学学科合理性的质疑和挑战;法国学者对比较文学学科科学性的理性反思与追寻;法国中心主义导致了法国学派的学科理论特征2、美国学派定义:比较文学把一国文学同另一国文学或几国文学进行比较,把文学和人类所表达的其他领域相比较。

韦勒克的《比较文学危机》是美国学派的宣言代表人物:雷马克《比较文学的定义与功能》韦勒克《比较文学的名称与性质》、《比较文学的定义与功能》基本特征:重视“文学性”,重视作品的文学欣赏与美学分析;高扬无影响、无实证的平行研究;提倡跨国界、跨学科的比较研究不足之处:研究范围界限划分比较模糊;主观随意性大;过分强调文学的美学价值平行研究的背景分析:学科理论的纠缠;民族主义动机;文化软实力的原因3、比较文学定义:比较文学是不同国家、不同文明、不同学科之间的跨越性文学比较研究,以同源性、类同性、异质性作为可比性的基础,即认同“求同”也强调“求异”,强调文学变异学研究核心理念:跨异质文明研究;文明变异学研究正式传入中国的标志:第一个是比较文学专著和论文的出现:1919年张锡深翻译日本学者本闻九雄的《文学研究法》;第二个是比较文学的讲座和课题的开设:1942年吴宓在东南大学开设的“中西诗之比较”等讲座(中国第一个比较文学的讲座)1979年钱钟书的《管锥编》出版,是中国比较文学的复苏标志;1985年中国比较文学文学会正式成立,《中国比较文学》杂志正是创刊,标志中国比较文学全面复兴。

代表人物:乐黛云《中西比较文学教程》曹顺庆:《比较文学教程》二、比较文学学科理论发展的历史比较文学发展阶段(涟漪式结构):欧洲阶段,比较文学的成形期;美洲阶段,比较文学的转型期;亚洲阶段,比较文学的拓展期。

中外文学比较一、简答题1.中外神话分别体现了哪些民族精神?l 西方的神话中,赞美崇拜的不是救苦救难的“德者”,而是叱咤风云的“力者”。

而“力”的最高形式是战争。

(王位都是通过战争取得的,而不是“禅让”。

神是征服世界。

这种力有双重含义:一是战场的英雄,二是赛场上的运动员。

)(在斯巴达城邦里,生下来的婴儿如果体质过弱或残疾的,就要被处死)(英雄观、战争观,一定要经历艰难险阻)l 中国则是三皇五帝式得圣德。

中国神话中的神为人们所称赞的是因为他们锲而不舍,救世拯民的努力以及熔铸在精神品质中的“德行”。

l 西方是“崇力”,中国是“崇德”。

中国神话中创世女娲、天辟神盘古、夸父、文化英雄神农、后羿、治理水的大禹,他们为了整体的利益毫无顾虑的做出自我牺牲,成为美德与贤能的化身。

(大禹治水,三过家门而不入,致使妻子变成了石头)l (西方的神缺少“伦理”,而中国的神是缺少“性”,这些神几乎是没有亲人,就算是有家庭也会为了社会责任而置之不顾)(性:兄妹的结合,是为了人类的繁衍而不是为了性欲的满足)。

2.对照一下中外创世神话,谈谈其异同和影响。

创世、造人:是关于宇宙是怎么来的、人自身又是从何而来这一重大话题的想象异:伏羲女娲与亚当夏娃神话是地处亚洲两端的古代华夏民族和古希伯莱人的神话。

在故事建构上它们有着相同的叙事模式和视角。

在文化身份上,伏羲女娲神话代表着农耕文明,亚当夏娃神话表现为游牧文化;在哲学意义上,伏羲女娲神话反映着东方阴阳和谐、人本主义精神,而亚当夏娃神话则显示着西方二元分立的哲学思想;在美学追求上,伏羲女娲神话流溢着宁静空灵之美,亚当夏娃神话则激荡着悲壮理想之情。

中国人讲究群体意识、团队精神——女娲造人,一造一大群,形成中国人的群体意识,不提倡独来独往,难以忍受孤独。

中西思维方式不一样,西方是“of”的方式,我们是“的”的方式。

“的”就是小的从属于大的,“of”首先关注个体。

上帝造人首先造出亚当和夏娃,都是有名有姓的,而我们的女娲造人一搅就一大群。

朱光潜:《中西诗在情趣上的比较》西蕴按:在对中西诗情趣的辨析中,渗透着对中国传统文化的反思,透露出对中国“重实用”、“重现世”的民族性批判。

而这种对本民族文化与文学的反思与批判意识,正是五四以来的现代学人们所秉有的一种基本思路。

在他们那里,文学的比较始终是与对民族性、民族文化的重新认识结合在一起的。

而这一点,正是前辈们在比较文学领域所留下的优良传统。

网上搜索不到完整的文章,我核对了搜到的一小部分,又将大半篇文章一字字写进来,又做了几个注释,供大家参阅。

中西诗在情趣上的比较朱光潜诗的情趣随时随地而异,各民族各时代的诗都各有它的特色,拿它们来参观互较是一种很有趣昧的研究。

我们姑且拿中国诗和西方诗来说,它们在情趣上就有许多的有趣的同点和异点。

西方诗和中国诗的情趣都集中于几种普泛的题材,其中最重要者有(一)人伦(二)自然(三)宗教和哲学几种。

我们现在就依着这个层次来说:(一)先说人伦西方关于人伦的诗大半以恋爱为中心。

中国诗言爱情的虽然很多,但是没有让爱情把其他人伦抹煞。

朋友的交情和君臣的恩谊在西方诗中不甚重要,而在中国诗中则几与爱情占同等位置。

把屈原、杜甫、陆游诸人的忠君爱国爱民的情感拿去,他们诗的精华便已剥丧大半。

从前注诗注词的人往往在爱情诗上贴上忠君爱国的徽帜,例如毛苌注《诗经》把许多男女相悦的诗看成讽刺时事的。

张惠言说温飞卿的《菩萨蛮》十四章为“感士不遇之作”。

这种办法固然有些牵强附会。

近来人却又另走极端把真正忠君爱国的诗也贴上爱情的徽帜,例如《离骚》《远游》一类的著作竟有人认为爱情诗。

我以为这也未免失之牵强附会。

看过西方诗的学者见到爱情在西方诗中那样重要,以为它在中国诗中也应该很重要。

他们不知道中西社会情形和伦理思想本来不同,恋爱在从前的中国实在没有现代中国人所想的那样重要。

中国叙人伦的诗,通盘计算,关于友朋交谊的比关于男女恋爱的还要多,在许多诗人的集中,赠答酬唱的作品,往往占其大半。

苏李[①],建安七子,李杜,韩孟,苏黄、纳兰成德与顾贞观诸人的交谊古今传为美谈,在西方诗人中为歌德和席勒,华兹华斯与柯尔律治,济慈和雪莱,魏尔伦与兰波诸人虽亦以交谊著,而他们的集中叙友朋乐趣的诗却极少。

恋爱在中国诗中不如在西方诗中重要,有几层原因。

第一,西方社会表面上虽以国家为基础,骨子里却侧重个人主义。

爱情在个人生命中最关痛痒,所以尽量发展,以至掩盖其他人与人的关系。

说尽一个诗人的恋爱史往往就已说尽他的生命史,在近代尤其如此。

中国社会表面上虽以家庭为基础,骨子里却侧重兼善主义。

文人往往费大半生的光阴于仕宦羁旅,“老妻寄异县”是常事。

他们朝夕所接触的不是妇女而是同僚与文字友。

第二,西方受中世纪骑士风的影响,女子地位较高,教育也比较完善,在学问和情趣上往往可以与男子忻合,在中国得于友朋的乐趣,在西方往往可以得之于妇人女子。

中国受儒家思想的影响,女子的地位较低。

夫妇恩爱常起于伦理观念,在实际上志同道合的乐趣颇不易得。

加以中国社会理想侧重功名事业,“随着四婆裙”在儒家看是一件耻事。

第三,东西恋爱观相差也甚远。

西方人重视恋爱,有“恋爱最上”的标语。

中国人重视婚姻而轻视恋爱,真正的恋爱往往见于“桑间濮上”。

潦倒无聊,悲观厌世的人才肯公然寄情于声色,象隋炀帝李后主几位风流天子都为世所垢病。

我们可以说,西方诗人要在恋爱中实现人生,中国诗人往往只求在恋爱中消遣人生。

中国诗人脚踏实地,爱情只是爱情;西方诗人比较能高瞻远瞩,爱情之中都有几分人生哲学和宗教情操。

这并非说中国诗人不能深于情。

西方爱情诗大半写于婚媾之前,所以称赞容貌诉申爱慕者最多;中国爱情诗大半写于婚媾之后,所以最佳者往往是惜别悼亡。

西方爱情诗最长于“慕”,莎士比亚的十四行体诗,雪莱和布朗宁诸人的短诗是“慕”的胜境;中国爱情诗最善于“怨”,《卷耳》《柏舟》《迢迢牵牛星》,曹丕的《燕歌行》,梁玄帝的《荡妇秋思赋》以及李白的《长相思》《怨情》《春思》诸作是“怨”的胜境。

总观全体,我们可以说,西诗以直率胜,中诗以委婉胜;西诗以深刻胜,中诗以微妙胜;西诗以铺陈胜,中诗以简隽胜。

(二)次说自然在中国和在西方一样,诗人对于自然的爱好都比较晚起。

最初的诗都偏重人事,纵使偶尔涉及自然,也不过如最初的画家用山水为人物画的背景,兴趣中心却不在自然本身。

《诗经》是最好的例子。

“关关雎鸠,在河之洲”只是作“窈窕淑女,君子好逑”的陪衬。

“蒹葭苍苍,白露为霜”只是作“所谓伊人,在水一方”的陪衬。

自然比较人事广大,兴趣由人也因之得到较深广的义蕴。

所以自然情趣的兴起是诗的发达史中一件大事。

这件大事在中国起于晋宋之交约当公历纪元后5世纪左右;在西方则起于浪漫运动的初期,在公历纪元后18世纪左右。

所以中国自然诗的发生比西方的要早一千三百年的光景。

一般说诗的人颇鄙视六朝,我以为这是一个最大的误解。

六朝是中国自然诗发轫的时期,也是中国诗脱离音乐而在文字本身求音乐的时期。

从六朝起,中国诗才有音律的专门研究,才创新形式,才寻新情趣,才有较精妍的意象,才吸哲理来扩大诗的内容。

就这几层说,六朝可以说是中国诗的浪漫时期,它对于中国诗的重要亦正不让于浪漫运动之于西方诗。

中国自然诗和西方自然诗相比,也像爱情诗一样,一个以委婉、微妙简隽胜,一个以直率、深刻铺陈胜。

本来自然美有两种,一种是刚性美,一种是柔性美。

刚性美如高山、大海,狂风,暴雨,沉寂的夜和无垠的沙漠;柔性美如清风皓月、暗香、疏影、青螺似的山光和媚眼似的湖水。

昔人诗有“骏马秋风冀北,杏花春雨江南”两句可以包括这两种美的胜境。

艺术美也有刚柔的分别,姚鼐《与鲁絜(jié)非书》已详论过。

诗如李杜,词如苏辛,是刚性美的代表。

中国诗自身已有刚柔的分别,但是如果拿它来比较西方诗,则又西诗偏于刚,而中诗偏于柔。

西方诗人所爱好的自然是大海,是狂风暴雨,使峭崖荒谷,是日景;中国诗人所爱好的自然是明溪疏柳,是微风细雨,是湖光山色,是月景。

这当然只就其大概说。

西方未尝没有柔性美的诗,中国也未尝没有刚性美的诗,但西方诗的柔和中国诗的刚都不是它们的本色特长。

诗人对于自然的爱好可分三种。

最粗浅的是“感官主义”,爱微风以其凉爽,爱花以其气香色美,爱鸟声泉水声以其对于听官愉快,爱青天碧水以其对于视官愉快。

这是健全人所本有的倾向,凡是诗人都不免带有几分“感官主义”。

近代西方有一派诗人,叫做“颓废派”的,专重这种感官主义,在诗中尽量铺陈声色臭味。

这种嗜好往往出于个人的怪癖,不能算诗的上乘。

诗人对于自然爱好的第二种起于情趣的默契忻合。

“相看两不厌,惟有敬亭山”,“平畴交远风,良苗亦怀新”,“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”[②]诸诗所表现的态度都属于这一类。

这是多数中国诗人对于自然的态度。

第三种是泛神主义,把大自然全体看作神灵的表现,在其中看出不可思议的妙谛,觉得超于人而时时在支配人的力量。

自然的崇拜于是成为一种宗教,它含有极原始的迷信和极神秘的哲学。

这是多数西方诗人对于自然的态度,中国诗人很少有达到这种境界的。

陶潜和华兹华斯都是著名的自然诗人,他们的诗有许多相类似。

我们拿他们俩人来比较,就可以见出中西诗人对于自然的态度大有分别。

我们姑拿陶诗《饮酒》为例:采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

从此可知他对于自然,还是取“好读书不求甚解”的态度。

他不喜“火灾樊笼里”,喜“园林无俗情”,所以居住在“方宅十余亩,草屋八九间”的宇宙里,也觉得“称心而言,人亦易足”。

他的胸襟这样豁达闲适,所以在“缅然睇曾邱”[③]之际常“欣然有会意”。

但是他不“欲辨”,这就是他和华兹华斯及一般西方诗人的最大异点。

华兹华斯也讨厌“俗情”“爱邱山”,也能乐天知足,但是他是一个沉思者,是一个富于宗教情感者。

他自述经验说:“一朵极平凡的随风荡漾的花,对于我可以引起不能用泪表现得出来的那么深的思想。

”他在《听滩寺》诗里又说他觉到有“一种精灵在驱遣一切深思者和一切思想对象,并且在一切事物中运旋。

”这种澈悟和这种神秘主义和中国诗人与自然默契相安的态度显然不同。

中国诗人在自然中只能听见自然,西方诗人在自然中往往能见出一种神秘的巨大的力量。

(三)哲学和宗教中国诗人何以在爱情中只能见到爱情,在自然中只能见到自然,而不能有深一层的澈悟呢?这就不能不归咎于哲学思想的平易和宗教情操的淡薄了。

诗虽不是讨论哲学和宣传宗教的工具,但是它的后面如果没有宗教和哲学,就不易达到深广的境界。

诗好比一株花,哲学和宗教好比土壤,土壤不肥沃,根就不能深,花就不能茂。

西方诗比中国诗深广,就因为它有较深广的哲学和宗教在培养它的根干。

没有柏拉图和斯宾洛莎就没有歌德、华兹华斯和雪莱诸人所表现的理想主义和泛神主义;没有宗教就没有希腊的悲剧,但丁的《神曲》和弥尔顿的《失乐园》。

中国诗在荒瘦的土壤中居然现出奇葩异彩,固然是一种可惊喜的成绩,但是比较西方诗,终嫌美中不足。

我爱中国诗,我觉得在神韵微妙格调高雅方面往往非西诗所能及,但是说到深广伟大,我终无法为它护短。

就民族性说,中国人颇类似古罗马人,处处都脚踏实地走,偏重实际而不务玄想,所以就哲学说,伦理的信条最发达,而有系统的玄学则寂然无闻;就文学说,关于人事及社会问题的作品最发达,而凭虚结构的作品则寥若晨星。

中国民族性是最“实用的”,最“人道的”。

它的长处在此,它的短处也在此。

它的长处在此,因为以人为本位说,人与人的关系最重要,中国儒家思想偏重人事,涣散的社会居然能享到二千余年的稳定,未始不是它的功劳。

它的短处在此,因为它过重人本主义和现世主义,不能向较高的地方发空想,所以不能向高远处有所企求。

社会既稳定之后,始则不能前进,继则因其不能前进而失其固有的稳定。

我说中国哲学思想平易,也未尝忘记老庄一派的哲学。

但是老庄比较儒家固较玄邃,比较西方哲学家,仍是偏重人事。

他们很少离开人事而穷究思想的本质和宇宙的来源。

他们对于中国诗的影响虽很大,但是因为两层原因,这种影响不完全是可满意的。

第一,在哲学上有方法和系统的分析易传授,而主观的妙悟不易传授。

老庄哲学都全凭主观的妙悟,未尝如西方哲学家用明了有系统的分析为浅人说法,所以他们的思想传给后人的只是糟粕。

老学流为道家言,中国诗语气说是受老庄的影响,不如说是受道家的影响。

第二,老庄哲学尚虚无而轻视努力,但是无论是诗或哲学,如果没有西方人所重视的“坚持的努力”(sustained effort)都不能鞭辟入里。

老庄两人自己所造虽深而承其教者却有安于浅的倾向。

我们只要把老庄影响的诗研究一番,就可以见出这个道理。

中国诗人大半是儒家出身,陶潜和杜甫是著例。

但是有四位大诗人受老庄的影响最深,替儒教化的中国诗特辟一种异境。

这就是《离骚》、《远游》中的屈原(假定作者是屈原),《咏怀诗》中阮籍,《游仙诗》中的郭璞,以及《日出入行》、《古有所思》和《古风》五十九首中的李白。