三国两晋南北朝知识讲解

- 格式:ppt

- 大小:4.99 MB

- 文档页数:49

中国历史之三国两晋南北朝(讲义)先秦时期秦汉魏晋南北朝隋唐宋元明清三国两晋南北朝时期重要考点:官渡之战赤壁之战夷陵之战淝水之战东汉末年分三国烽火连天不休西汉与东汉王莽篡权改国号为“新”王莽改制——王田制;盐、铁、酒专营;改革币制刘秀兴复汉室(定都洛阳)真题回顾【小学】(2019下)在中国历史上,仿照《周礼》的制度推行新政。

以“王田制”为名恢复“井田制”,将盐、铁、酒、铸钱收归官府专营,多次改变币制的改革运动是()。

A.邹忌变法B.王莽改制C.庆历新政D.戊戌变法三国鼎立曹操“挟天子以令诸侯”官渡之战(曹操VS袁绍)——以弱胜强;奠定了曹操统一中国北方的基础赤壁之战(曹操VS孙权刘备)——以弱胜强;奠定了三国鼎立的基础220年,曹丕称帝,国号为“魏”221年,刘备称帝,国号为“汉”史称“蜀汉”229年,孙权称帝,国号为“吴”夷陵之战(刘备VS孙权)——蜀军元气大伤司马昭灭蜀司马炎称帝,国号为“晋”西晋灭吴,三国结束两晋与南北朝(作背景了解)晋惠帝“何不食肉糜?”八王之乱与“五胡”乱华司马睿南迁建立东晋南北朝并立南北朝淝水之战(以少胜多)双方——前秦(苻坚)VS东晋(谢安)典故——投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳知识梳理西汉——新——东汉——三国——西晋——东晋——南北朝三皇五帝始,尧舜禹相传。

夏商与西周,东周分两段。

春秋和战国,一统秦两汉。

三分魏蜀吴,二晋前后延。

南北朝并立,隋唐五代传。

宋元明清后,皇朝自此完。

知识回顾中国历史之三国两晋南北朝(笔记)【说在课前】大家好,欢迎来到粉笔课堂,我是包展羽。

今天是文化素养历史常识的第三节课,本节课讲解三国两晋南北朝,幼儿在讲义的301页,小学289页,中学302页,大家翻到对应的页码。

先秦时期秦汉魏晋南北朝隋唐宋元明清三国两晋南北朝时期重要考点:官渡之战赤壁之战夷陵之战淝水之战【解析】魏晋南北朝时期内容比较少,只讲四场战争。

这四场战争是重要考点,其它内容考频低,今天就不讲了。

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族融合第16课三国鼎立三国鼎立的背景:东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,他们彼此长期混战,生产遭到严重破坏。

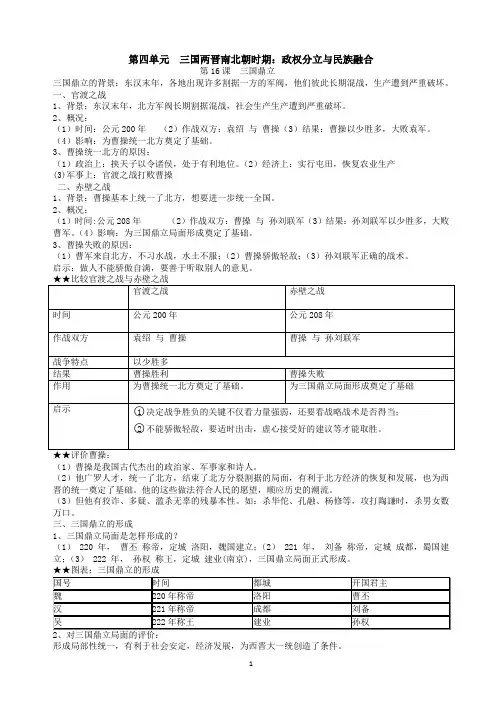

一、官渡之战1、背景:东汉末年,北方军阀长期割据混战,社会生产生产遭到严重破坏。

2、概况:(1)时间:公元200年(2)作战双方:袁绍与曹操(3)结果:曹操以少胜多,大败袁军。

(4)影响:为曹操统一北方奠定了基础。

3、曹操统一北方的原因:(1)政治上:挟天子以令诸侯,处于有利地位。

(2)经济上:实行屯田,恢复农业生产(3)军事上:官渡之战打败曹操二、赤壁之战1、背景:曹操基本上统一了北方,想要进一步统一全国。

2、概况:(1)时间:公元208年(2)作战双方:曹操与孙刘联军(3)结果:孙刘联军以少胜多,大败曹军。

(4)影响:为三国鼎立局面形成奠定了基础。

3、曹操失败的原因:(1)曹军来自北方,不习水战,水土不服;(2)曹操骄傲轻敌;(3)孙刘联军正确的战术。

启示:做人不能骄傲自满,要善于听取别人的意见。

(1)曹操是我国古代杰出的政治家、军事家和诗人。

(2)他广罗人才,统一了北方,结束了北方分裂割据的局面,有利于北方经济的恢复和发展,也为西晋的统一奠定了基础。

他的这些做法符合人民的愿望,顺应历史的潮流。

(3)但他有狡诈、多疑、滥杀无辜的残暴本性。

如:杀华佗、孔融、杨修等,攻打陶謙时,杀男女数万口。

三、三国鼎立的形成1、三国鼎立局面是怎样形成的?(1) 220 年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;(2) 221 年,刘备称帝,定城成都,蜀国建立;(3) 222 年,孙权称王,定城建业(南京),三国鼎立局面正式形成。

形成局部性统一,有利于社会安定,经济发展,为西晋大一统创造了条件。

四、三国经济的发展状况:魏国:修建了许多水利工程,北方生产得到恢复和发展;蜀国:发展经济,改善民族关系,加速西南地区的开发;吴国:造船业发达,吴国船队曾到达夷洲(现在的台湾)★★从东汉的统一到三国鼎立(分裂)是历史的倒退还是进步?(1)东汉末年,军阀割据,连年混战,生产遭到严重破坏。

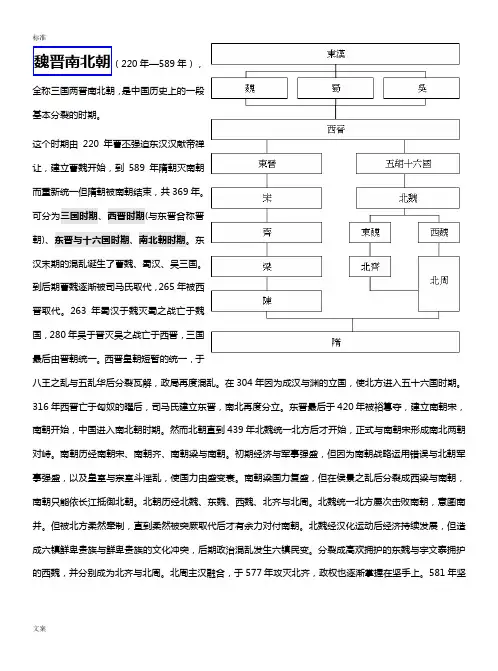

魏晋南北朝(220年—589年),全称三国两晋南北朝,是中国历史上的一段基本分裂的时期。

这个时期由220年曹丕强迫东汉汉献帝禅让,建立曹魏开始,到589年隋朝灭南朝而重新统一但隋朝被南朝结束,共369年。

可分为三国时期、西晋时期(与东晋合称晋朝)、东晋与十六国时期、南北朝时期。

东汉末期的混乱诞生了曹魏、蜀汉、吴三国。

到后期曹魏逐渐被司马氏取代,265年被西晋取代。

263年蜀汉于魏灭蜀之战亡于魏国,280年吴于晋灭吴之战亡于西晋,三国最后由晋朝统一。

西晋皇朝短暂的统一,于八王之乱与五乱华后分裂瓦解,政局再度混乱。

在304年因为成汉与渊的立国,使北方进入五十六国时期。

316年西晋亡于匈奴的曜后,司马氏建立东晋,南北再度分立。

东晋最后于420年被裕篡夺,建立南朝宋,南朝开始,中国进入南北朝时期。

然而北朝直到439年北魏统一北方后才开始,正式与南朝宋形成南北两朝对峙。

南朝历经南朝宋、南朝齐、南朝梁与南朝。

初期经济与军事强盛,但因为南朝战略运用错误与北朝军事强盛,以及皇室与宗室斗淫乱,使国力由盛变衰。

南朝梁国力复盛,但在侯景之乱后分裂成西梁与南朝,南朝只能依长江抵御北朝。

北朝历经北魏、东魏、西魏、北齐与北周。

北魏统一北方屡次击败南朝,意图南并。

但被北方柔然牵制,直到柔然被突厥取代后才有余力对付南朝。

北魏经汉化运动后经济持续发展,但造成六镇鲜卑贵族与鲜卑贵族的文化冲突,后期政治混乱发生六镇民变。

分裂成高欢拥护的东魏与宇文泰拥护的西魏,并分别成为北齐与北周。

北周主汉融合,于577年攻灭北齐,政权也逐渐掌握在坚手上。

581年坚篡北周,建立隋朝,并于589年灭南朝,统一中国,魏晋南北朝时期结束,隋朝时期开始。

另外位于江南,全部建都在建康(吴时为建业,即今天的)的吴、东晋、南朝的宋、齐、梁、等六个国家又统称为六朝。

三国(220—280年)、两晋(265—420年)、南北朝(420—589年)是中国历史上大分裂、各民族大融合的时期。

三国两晋南北朝历史知识整理东汉末年分三国,历史又进入了分裂时期.在整个三国两晋南北朝的时期,那么同学们对三国两晋南北朝的历史了解多少呢?下面由店铺为你提供三国两晋南北朝历史知识整理的相关资料,希望能帮到你。

三国两晋南北朝历史知识整理一1三国历史事件1.黄巾之乱2.董卓乱政:汉献帝3.挟天子以令诸侯:曹操汉献帝4.官渡之战:曹操胜袁绍统一北方5.赤壁之战:刘备孙权胜曹操6.三国鼎立: 220年曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年刘备在成都称帝,国号汉,世称蜀;222年孙权在南京称帝,国号吴国。

蔡金龙注:注意三者顺序。

7.魏灭蜀之战:司马昭(钟会邓艾诸葛绪)胜姜维降刘婵8.三分归晋:司马炎称帝晋灭吴之战科技文化1.竹林七贤:嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸2.三曹:曹操(《短歌行》对酒当歌人生几何?) 曹丕(《典论》) 曹植(《洛神赋》)3.建安七子:孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢4.蔡琰:蔡文姬《胡笳十八拍》5.华佗:外科圣手麻沸散五禽戏2两晋历史事件1.晋统三分:魏灭蜀,晋灭吴2.士族兴起3.贾后乱政:晋惠帝贾南风赵王司马伦专政4.八王之乱5.五胡乱华:匈奴、鲜卑、羯、羌、氐6.五马渡江:司马睿等司马五王南京建立东晋7.世族扰政:王导王与马共天下8.东晋北伐9.淝水之战:谢安胜苻坚投鞭断流风声鹤唳草木皆兵10.朋党之乱:11.刘裕篡晋:东晋灭亡建立南朝宋科技文化1.小说:张华《博物志》、甘宝《搜神记》、葛洪《神仙传》2.史书:陈寿《三国志》、范晔《后汉书》3.诗文:左思《三都赋》、陶渊明《桃花源记》4.民间传说:梁山伯与祝英台(东晋)5.绘画:顾恺之东晋《洛神赋图》画圣飘带精神6.书法:草书(章草):西晋索靖的《月仪帖》;草书(今草):东晋王羲之的《十七帖》、王献之的《鸭头丸帖》;行书:东晋王羲之的《丧乱帖》和《兰亭序》。

7.宗教:南朝梁范缜《神灭论》;东晋慧远是净土宗祖师;法显是中国首位西行求法的僧侣。

第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融知识点总结第二单元《三国两晋南北朝的民族交融与隋唐大一统的发展》第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融【内容提要】三国两晋南北朝是国家分裂和民族交融时期,也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础。

政治上,国家6由长期分裂走向新的大一统,各民族政权的制度创新为隋唐制度奠定了基础;经济上,由于江南的开发,为经济重心的南移奠定了基础,南北经济趋向平衡;文化上,科技持续领先世界,南北文化差异明显但走向交融,儒、释、道三教共同发展,玄学产生,文学承上启下,丰富多彩;民族关系上,继春秋战国之后再次掀起民族交融的高潮,为统一多民族国家的发展奠定基础。

【时空坐标】【知识提纲】一、三国与西晋1.三国:魏(220年)、蜀(221年)、吴(222年)2.西晋:建立:266年、统一:280年、灭亡:316年3.五胡内迁:匈奴、羯、鲜卑、氐、羌;主导政局二、东晋与南朝1.东晋:建立,317年;灭亡,420年。

2.东晋的士族3.南方朝代更替:420—589,南方先后经历了宋、齐、梁、陈,合称为“南朝”。

4.江南的开发(1)原因(2)表现:农业、手工业、商业5.民族交融6.六朝的疆域三、十六国与北朝1.十六国2.淝水之战3.北魏(1)建立与北方的统一(2)北魏孝文帝改革(3)北朝的演变(4)隋朝的建立与统一【重点解析】1.五族内迁:从东汉末年以来,中国西部和北部周边的各少数民族开始不断地向内地迁徙。

造成这一状况的原因,主要是由于汉王朝的军事征服以及他们为弥补中原兵力和劳力不足而对各少数民族的招诱。

与此同时,周边各少数民族势力的消长变化也引起一些民族迁徙。

魏晋之际,在北方汉族人口锐减的情况下,胡族内迁形成高潮。

在这一过程中,内迁的民族主要包括匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等,历史上泛称为“五胡”。

到魏晋时期,胡人已入居关中及泾水、渭水流域,对晋都洛阳形成包围之势。

高二历史《三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融》知识

点总结

1.阶段特征:魏晋南北朝是封建国家的分裂和民族大交融时期。

(1)政治上:①长期处于国家分裂时期,战乱不断,民族交融加强。

九品中正制维护士族的政治特权,选拔官员看重出身和门第,不注重才能。

②政治制度上出现了三省制。

(2)经济上:北方经济遭到破坏,南方经济得到发展。

2.魏晋南北朝时期社会经济的主要特点

(1)江南经济开发,北方发展相对缓慢:①秦汉时期,南方经济明显落后于黄河流域。

②三国两晋南北朝时期,规模较大、破坏性较大的动乱多发生在北方,而且战乱局面持续时间很长,南方则相对较安定。

(2)庄园经济占有主要地位:由于士族享有特权,佛教盛行,地主庄园经济、寺院庄园经济膨胀。

这一时期,战乱频仍,劳动力损失极大。

庄园经济恶性膨胀,大量隐匿农户,封建国家与地主、寺院争夺对土地和劳动力的控制非常剧烈。

(3)商品经济总体水平较低,但民族经济发展注入活力。

我国社会经济的发展从民族交融中汲取了新的发展能量,为隋唐的经济繁盛提供了新的台阶。

(4)各民族经济生活交流加强。

魏晋南北朝时期衣食住行各方面都反映出胡汉杂陈、相互交融的特点。

第4讲三国两晋南北朝政权的更迭与民族交融与隋唐盛世★三国两晋南北朝时代特征:政权更替频繁;长期分裂与局部统一并存,分裂中孕育统一趋势★隋唐时代特征:国家统一,社会安定,经济繁荣,制度完善,民族关系融洽,中外交流频繁,兼容并蓄,文化艺术全面繁盛(一)基础知识梳理1、三国与西晋:(1)三国鼎立:220年,曹丕称帝,定都洛阳,国号魏;221年,刘备称帝,定都成都,国号蜀;229年,孙权称帝,定都建业,国号吴;(2)西晋短暂统一:266年,司马炎代魏称帝,建立西晋;280年,西晋灭吴,西晋统一;316年,西晋被内迁的匈奴贵族刘曜所灭。

(3)西晋短暂统一的影响:中国历史进入了一个比较长的政权分立时期。

2、东晋与十六国:(1)政权并立:南方:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称“东晋”;北方:先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

(2)东晋政治特点:士族专权(门阀政治)3、南北朝:(1)北朝:4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏于439年统一北方。

结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

(2)南朝:420年,东晋武将刘裕夺取皇位,改国号宋。

此后南方先后经历宋、齐、梁、陈四个王朝,合称“南朝”。

4、魏晋时期的文化:(1)宗教:佛教、道教的发展与儒学形成了三教并行的局面,使儒学的正统地位遭到冲击。

(2)文学、艺术、科技成就突出:①文学:建安文学、东晋田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等风格各异的文学形式②艺术:绘画→东晋顾恺之为代表,其代表作《女史箴图》、《洛神赋图》;书法→东晋王羲之被称为“书圣”;石窟→云冈石窟、龙门石窟(佛教艺术的结晶)、莫高窟;③科技:农学→北朝贾思勰《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整的农书;地理→西晋地图学家裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法;医学→东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用。

4、隋唐兴亡(1)隋朝的兴亡:581年,杨坚建立隋→ 589年隋灭陈,统一→ ★618年,隋朝灭亡(2)隋朝的建设:①广设仓库;②营建洛阳;③开通大运河(3)唐朝的盛衰:盛:618年,李渊建唐→唐太宗:贞观之治→武则天:武周政治→唐玄宗:开元盛世衰:由盛转衰:安史之乱→走向灭亡:黄巢起义;907年,朱温灭唐(4)隋唐盛世①唐太宗与贞观之治:★措施:轻徭薄赋、劝课农桑;完善三省六部,增加科举考试科目;知人善任、虚怀纳谏;②武则天与武周政治:★措施:打击关陇士族;改革科举;③唐玄宗与开元盛世:★措施:选贤任能、改革吏治、改革兵制;发展生产、抑制兼并;大兴文治、限制佛教。

三国两晋南北朝知识梳理

1. 三国时期:公元220年-280年

- 三国分别是魏、蜀、吴三个政权

- 曹操、刘备、孙权为三国的代表人物

- 著名的战役有赤壁之战、汉中之战等

2. 两晋时期:公元265年-420年

- 两晋分别是晋朝、东晋两个政权

- 晋朝建立于西晋亡后的南北朝时期

- 代表人物有司马炎、王导、桓温等

3. 南北朝时期:公元420年-589年

- 南北朝是中国历史上的一个分裂时期,南朝政权有宋、齐、梁、陈四个朝代,北朝政权有北魏、东魏、西魏、北周、北齐五个朝代

- 北朝政权位于华北地区,南朝政权位于江南地区

- 南北朝时期的代表人物有萧衍、高僧法起、萧统等。

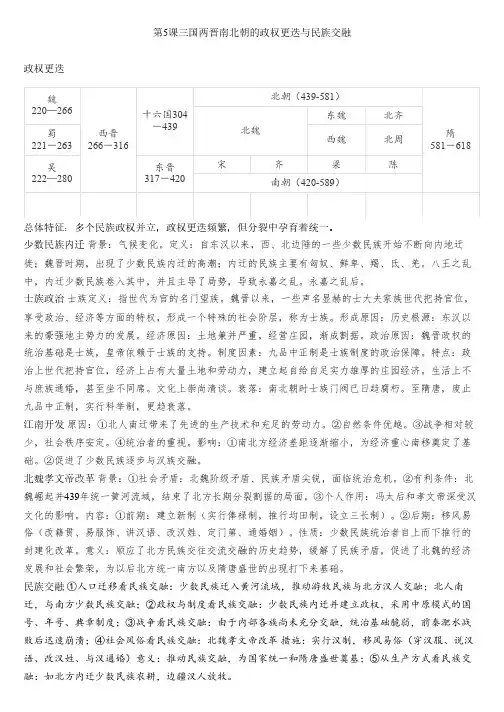

第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融政权更迭总体特征:多个民族政权并立,政权更迭频繁,但分裂中孕育着统一。

少数民族内迁 背景:气候变化。

定义:自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族开始不断向内地迁徙;魏晋时期,出现了少数民族内迁的高潮;内迁的民族主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。

八王之乱中,内迁少数民族卷入其中,并且主导了局势,导致永嘉之乱。

永嘉之乱后。

士族政治 士族定义:指世代为官的名门望族。

魏晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面的特权,形成一个特殊的社会阶层,称为士族。

形成原因:历史根源:东汉以来的豪强地主势力的发展。

经济原因:土地兼并严重,经营庄园,渐成割据。

政治原因:魏晋政权的统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持。

制度因素:九品中正制是士族制度的政治保障。

特点:政治上世代把持官位,经济上占有大量土地和劳动力,建立起自给自足实力雄厚的庄园经济。

生活上不与庶族通婚,甚至坐不同席。

文化上崇尚清谈。

衰落:南北朝时士族门阀已日趋腐朽。

至隋唐,废止九品中正制,实行科举制,更趋衰落。

江南开发 原因:①北人南迁带来了先进的生产技术和充足的劳动力。

②自然条件优越。

③战争相对较少,社会秩序安定。

④统治者的重视。

影响:①南北方经济差距逐渐缩小,为经济重心南移奠定了基础。

②促进了少数民族逐步与汉族交融。

北魏孝文帝改革 背景:①社会矛盾:北魏阶级矛盾、民族矛盾尖锐,面临统治危机。

②有利条件:北魏崛起并439年统一黄河流域,结束了北方长期分裂割据的局面。

③个人作用:冯太后和孝文帝深受汉文化的影响。

内容:①前期:建立新制(实行俸禄制,推行均田制,设立三长制)。

②后期:移风易俗(改籍贯、易服饰、讲汉语、改汉姓、定门第、通婚姻)。

性质:少数民族统治者自上而下推行的封建化改革。

意义:顺应了北方民族交往交流交融的历史趋势,缓解了民族矛盾,促进了北魏的经济发展和社会繁荣,为以后北方统一南方以及隋唐盛世的出现打下来基础。

三国两晋南北朝:(魏蜀吴、东晋、西晋、南朝、北朝)政治:国家分裂、民族融合:在这一时期,国家是四分五裂的状况,各个政权互相攻伐,一方面给国家和人民带来了深重的灾难,另一方面也有利于各个民族相互交流,推动了民族的大融合选官用官:世卿世禄(先秦)→军功授爵(秦)→察举(汉)→九品中正(魏晋南北朝)九品中正制:三国曹魏统治者曹丕正式按照门第高低来选拔官员,起初有利于选拔一些德才兼备的官员,适应了社会发展要求,但日益演变成为世家大族垄断官吏的来源(东晋的“王与马”共天下),官员素质也逐渐低下;选官权由中央到了地方,威胁到中央集权。

九品中正制重视门第的作用,让魏晋南北朝时期重视“家谱”的编撰门阀制度:统治者根据九品中正制,按门第高低选拔官吏,上品无寒族,下品无士族;地方地主豪强势力很大,在政治上把持中央政权,在经济上兼并土地,经营农庄;统治者依靠门阀(士族)维护统治,但也容易产生地方割据。

少数民族封建化:北魏孝文帝改革:颁布均田令(按人口分配土地,死后土地归还政府,重新分配);实行官吏俸禄制,严惩贪污;学习汉族先进文化,鼓励同汉族通婚;迁都洛阳(为了更好的学习汉文化);北魏孝文帝改革,推动了民族融合,加快了少数民族封建化的进程经济:大地主庄园:魏晋南北朝时期连年战乱,地主豪强拥有大量土地,农民依附地主豪强,租种地主土地。

在这一基础上,大地主庄园经济得到发展,它的发展也在一定程度上巩固了“门阀制度”。

江南地区得到开发:北方多战乱,北民大量南迁,北方大量土地无人耕种,这为北魏孝文帝颁布“均田令”提供了条件。

北民南迁带来了先进的生产技术和工具,南方涌入大量的劳动力,南方统治者为了保境安民,兴修水利,颁布一些奖励农耕措施,推动了江南地区的开发。

商品经济:商品经济得到一定发展,但仍然受到严格的时间、空间限制屯田制度:国家强制农民或士兵耕种国有土地,征收一定数额田租;平时为农,战时为兵;有利于边疆地区的开发,有利于政府的财政收入,维护社会的稳定。

高中历史教材《中外历史纲要》上册:第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融(知识要点)★魏晋南北朝的时代特征(220—589年)(1)政治上:国家分裂、南北对峙、政局动荡、战乱频繁,西晋时短暂的统一,门阀士族崛起且势力强大。

三省体制逐渐形成,选官制度采用九品中正制,朝廷高官、要职多由世家大族担任;十六国中前秦逐渐强大,统一了北方,但淝水之战后,前秦衰落,北方再度陷入分裂;北魏统一北方后,孝文帝改革推动了北魏政权的封建化。

南方政局则相对安定。

(2)经济上:江南经济获得开发。

这一时期,南方相对安定,北方人口南迁,带去了先进的生产工具和技术。

但北方战乱频繁,经济受到较大的冲击。

农业上精耕细作进一步发展。

北魏推行均田制。

士族庄园经济、寺院经济占有重要地位。

(3)思想文化上:道教广为传播,佛教盛行,儒学正统地位受到道教、佛教的冲击。

三教并存并相互融合。

魏晋玄学的形成。

书法、绘画、文学等艺术,有了一定的发展。

绘画上出现了专业的绘画理论,如东晋的顾恺之的“以形写神”等。

(4)民族关系上:北方少数民族内迁,推动了民族交融。

北魏孝文帝改革的汉化政策,进一步推行了民族整合。

多民族交融、交往、交流成为魏晋时期的重要历史特征。

【知识点一】三国与西晋1、三国鼎立(1)220年,曹操之子曹丕称帝,定都洛阳,国号魏,史称曹魏。

(2)221年,刘备称帝,仍用汉的国号,定都成都,史称蜀汉。

(3)229年,孙权正式称帝,定都建业,国号吴,史称东吴。

(4)三国当中,魏国国力较强,在三国鼎立局面中略占上风。

蜀、吴两国则加强了对南方少数民族地区的治理。

问题探究:东吴政权对江南地区的开发有哪些影响?三国时期东吴对江南的开发,是江南发展史上的一个重大转折点。

东吴是中国历史上第一个在江南建都且统一了整个江南地区的政权,孙吴政权重视农业,兴修水利,提高粮食产量,发展手工业,发展交通事业等,这些措施促进了江南地区的开发。

问题探究:三国时期三次重要的战役分别是哪些战役?1、官渡之战(公元200年)交战双方为袁绍与曹操,最终曹操击败了袁绍,统一了北方。

高三魏晋南北朝知识点魏晋南北朝时期,是中国历史上一个重要的时期,涵盖了从220年到589年的时间段。

在这个时期内,中国发生了一系列重大的政治、经济和文化变革。

下面将为大家介绍一些高三历史学习中需要了解的魏晋南北朝知识点。

一、政治变革1. 三分天下:魏晋南北朝时期,中国分裂为魏、蜀、吴三个割据的政权,形成了三国鼎立的局面。

2. 北方政权:魏国是北方政权的代表,曹魏建立后,形成了以中央集权统治北方的政治体系。

3. 南方政权:吴国是南方政权的代表,孙权建立后,采取分封制度,成为南方政权的主要形式。

4. 民族大迁徙:在南北朝时期,鲜卑族、匈奴族等少数民族大举南下,并先后建立了北魏、北董两个政权。

二、经济变革1. 农业生产:南北朝时期,农业生产得到了进一步发展,农田水利建设得到加强,提高了农业生产力。

2. 商品经济:商业经济得到繁荣,市场经济渐渐兴起,商品交换成为经济主要形式。

3. 文物经济:广陵、建业、洛阳等地的文物艺术品制作工艺日益精湛,成为经济增长点。

三、文化变革1. 文学艺术:魏晋南北朝时期,文学艺术得到了繁荣发展,代表性的作品有《世说新语》、《文选》等。

2. 佛教传入:南北朝时期,佛教自印度传入中国,对中国文化和社会产生了深远影响。

3. 儒家复兴:南北朝时期,儒家思想在政治、经济、文化等方面都得到了复兴和发展。

四、艺术成就1. 绘画艺术:魏晋南北朝时期,绘画艺术有了新的发展,代表性的作品有《五石图》、《女史箴图》等。

2. 雕刻艺术:南北朝时期,中国石雕艺术达到了高峰,代表作品有北魏的狮子和佛像等。

3. 陶瓷艺术:南北朝时期,瓷器制作工艺逐渐完善,出现了以青绿釉和黑釉为主的陶瓷器。

五、科学技术1. 数学:南北朝时期,数学蓬勃发展,出现了中国古代数学史上的科学理论体系,如《晋书算经注》等著作。

2. 医药学:南北朝时期,医药学得到了发展,如《孙思邈本草纲目》等成就。

3. 建筑工艺:南北朝时期,建筑工艺逐渐成熟,如洛阳白马寺的塔、洛阳龙门石窟等建筑。