第四单元三国两晋南北朝时期知识点总结归纳

- 格式:doc

- 大小:63.50 KB

- 文档页数:4

人教版七年级历史上册(部编版)第四单元知识点总结归纳第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族融合第16课三国鼎立三国鼎立的背景:东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,他们彼此长期混战,生产遭到严重破坏。

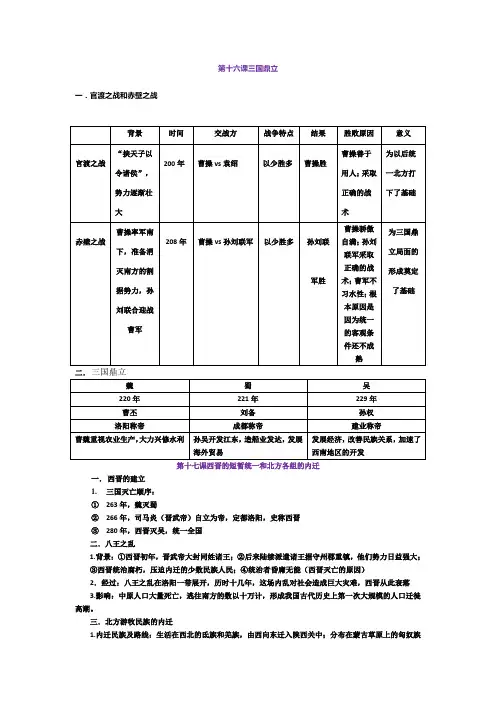

一、官渡之战1、背景:东汉末年,北方军阀长期割据混战,社会生产生产遭到严重破坏。

2、概况:(1)时间:公元200年(2)作战双方:袁绍与曹操(3)结果:曹操以少胜多,大败袁军。

(4)影响:为曹操统一北方奠定了基础。

3、曹操统一北方的原因:(1)政治上:挟天子以令诸侯,处于有利地位。

(2)经济上:实行屯田,恢复农业生产(3)军事上:官渡之战打败曹操二、赤壁之战1、背景:曹操基本上统一了北方,想要进一步统一全国。

2、概况:(1)时间:公元208年(2)作战双方:曹操与孙刘联军(3)结果:孙刘联军以少胜多,大败曹军。

(4)影响:为三国鼎立局面形成奠定了基础。

3、曹操失败的原因:(1)曹军来自北方,不习水战,水土不服;(2)曹操骄傲轻敌;(3)孙刘联军正确的战术。

启示:做人不能骄傲自满,要善于听取别人的意见。

(1)曹操是我国古代杰出的政治家、军事家和诗人。

(2)他广罗人才,统一了北方,结束了北方分裂割据的局面,有利于北方经济的恢复和发展,也为西晋的统一奠定了基础。

他的这些做法符合人民的愿望,顺应历史的潮流。

(3)但他有狡诈、多疑、滥杀无辜的残暴本性。

如:杀华佗、孔融、杨修等,攻打陶謙时,杀男女数万口。

三、三国鼎立的形成1、三国鼎立局面是怎样形成的?(1) 220 年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;(2) 221 年,刘备称帝,定城成都,蜀国建立;(3) 222 年,孙权称王,定城建业(南京),三国鼎立局面正式形成。

形成局部性统一,有利于社会安定,经济发展,为西晋大一统创造了条件。

四、三国经济的发展状况:魏国:修建了许多水利工程,北方生产得到恢复和发展;蜀国:发展经济,改善民族关系,加速西南地区的开发;吴国:造船业发达,吴国船队曾到达夷洲(现在的台湾)★★从东汉的统一到三国鼎立(分裂)是历史的倒退还是进步?(1)东汉末年,军阀割据,连年混战,生产遭到严重破坏。

第十六课三国鼎立一.官渡之战和赤壁之战二.第十七课西晋的短暂统一和北方各组的内迁一.西晋的建立1.三国灭亡顺序:①263年,魏灭蜀②266年,司马炎(晋武帝)自立为帝,定都洛阳,史称西晋③280年,西晋灭吴,统一全国二.八王之乱1.背景:①西晋初年,晋武帝大封同姓诸王;②后来陆续派遣诸王据守州郡重镇,他们势力日益强大;③西晋统治腐朽,压迫内迁的少数民族人民;④统治者昏庸无能(西晋灭亡的原因)2.经过:八王之乱在洛阳一带展开,历时十几年,这场内乱对社会造成巨大灾难,西晋从此衰落3.影响:中原人口大量死亡,逃往南方的数以十万计,形成我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮。

三.北方游牧民族的内迁1.内迁民族及路线:生活在西北的氐族和羌族,由西向东迁入陕西关中;分布在蒙古草原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;鲜卑族一部分迁到陕西及河套地区,一部分迁到辽宁。

2.十六国:4世纪初到5世纪前期,北方主要的十五个证券,连同西南的成汉,总称为“十六国”3. 4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦逐渐强盛,并统一了黄河流域。

皇帝苻坚任用喊人王猛改革,前秦境内的胡汉之间的对立和矛盾有所缓和。

第十八课东晋南朝时期江南地区的开发一.东晋的兴亡1.兴亡:316年,内迁的匈奴人灭掉西晋;317年,司马睿重建晋王朝,定都建康,史称东晋。

2.“王与马,共天下”指的是司马睿政治上依靠王导,军事上依靠王敦。

王氏其他子弟也都得到重用。

3.东晋初期,多次进行北伐,但最终未收复中原。

4.420年,东晋灭亡二.南朝的政治1.含义;420-589年,南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”2.宋是南朝疆域最大的朝代三.江南地区的开发1.背景:秦汉时期,北方和南方的经济发展很不平衡。

黄河流域经济发达,是全国的经济中心,而江南地区地广人稀,农业生产落后2.原因:①自然条件:江南地区自然条件优越②社会环境:社会比较安定③北人南迁:北方人的南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术④人为因素:南下移民和当地民众共同努力。

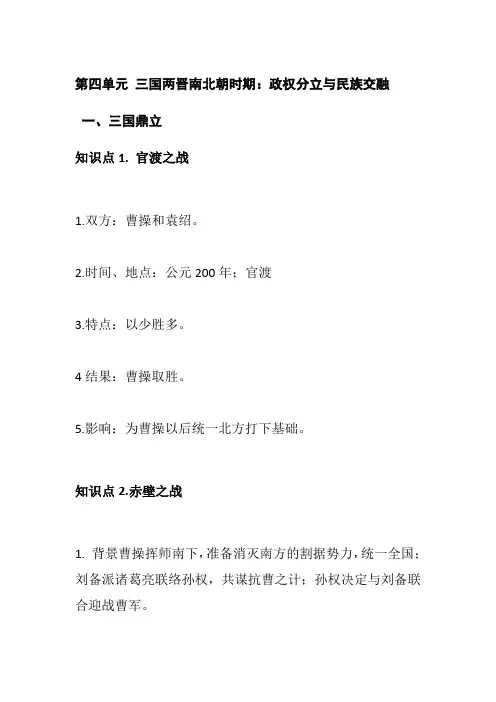

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融一、三国鼎立知识点1. 官渡之战1.双方:曹操和袁绍。

2.时间、地点:公元200年;官渡3.特点:以少胜多。

4结果:曹操取胜。

5.影响:为曹操以后统一北方打下基础。

知识点2.赤壁之战1. 背景曹操挥师南下,准备消灭南方的割据势力,统一全国;刘备派诸葛亮联络孙权,共谋抗曹之计;孙权决定与刘备联合迎战曹军。

2.时间、地点:208年,赤壁。

3.双方:曹操和孙刘联军。

4.结果:曹操兵败北撤。

赤壁之战的结果反映了当时的曹操、刘备、孙权三股军阀势均力敌,说明任何一支势力都不具备完成统一全国的实力。

5.特点:以少胜多。

6.影响:赤壁之战对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎力局面的形成奠定了基础。

知识点3.三国鼎立1.形成2.社会经济发展(1)曹魏:重视农业生产,大力兴修水利。

(2)孙吴:开发江东,造船业发达,发展了海外贸易。

230年,孙权派将军卫温率领万人的船队到达夷洲(今台湾),加强了台湾与内地的联系。

(3)蜀汉:在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

【重点难点讲解】知识拓展 1 比较官渡之战与赤壁之战的过程和出现不同结果的原因及其启示(1)过程(2)原因:在赤壁之战中,曹操骄傲轻敌,采取不当战术;北方士兵水土不敢,军中发生流行病,丧失战斗力;黄盖诈降,孙刘联军利用自然条件,借机火攻;曹操统一全国的时机尚未成熟,(3)启示:骄兵必败。

知识拓展2.三国鼎立局面形成的影响(1)三国鼎立局面的形成,结束了东汉末年军阀混战的局面。

虽然三国时期是我国历史上的分裂时期,但由于三方互相牵制,这种形势又在一定程度上避免了战争给人民带来痛苦,为以后全国的统一奠定了基础。

(2)魏、蜀、吴三个政权,为了战胜对方,都采取了一系列恢复和发展生产的措施,在推动三个相对独立地区内社会生产力发展、少数民族地区开发等方面,起了一定的积极作用。

二、西晋的短暂统一和北方各族的内迁知识点1西晋的建立至此,都城设在洛阳的政权有东周(洛邑)、东汉、曹魏、西晋。

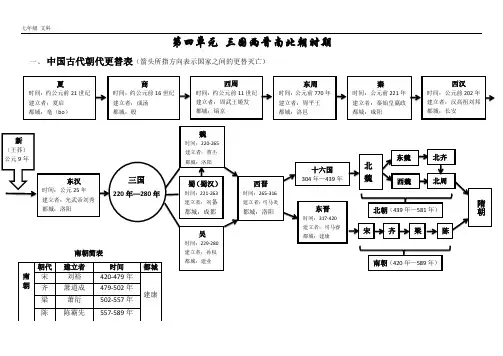

第四单元三国两晋南北朝时期一、中国古代朝代更替表(箭头所指方向表示国家之间的更替灭亡)

第四单元 三国两晋南北朝时期

二、 三国魏晋南北朝时期著名的战役 (一) 三国时期前后著名战役

(二)魏晋时期著名的战役

十六国简表

第四单元 三国两晋南北朝时期

三、 三国魏晋南北朝时期重要的改革 (一)北魏孝文帝改革

1、改革者: 北魏孝文帝

(在祖母冯太后的支持和指导下)

拓跋宏以身作则,改名为 元宏 北魏孝文帝简历

姓名:拓跋宏(元宏) 谥号: 孝文帝 在位:471年—499年

民族: 鲜卑族 职业:北魏皇帝 享年:32岁

主要成就: 北魏孝文帝改革

2、主要措施(内容):

(1)借鉴汉族的政治制度和经济制度,实施一系列新制度,加强经济和行政管理。

(2)迁移都城。

494年,孝文帝将都城从平城迁至洛阳。

(3)大力推行学习汉文化习俗的政策。

改汉姓、穿汉服、说汉语、与汉族通婚。

3、重要意义:

(1)缓和社会矛盾,巩固了北魏的统治。

(2)有利于北方经济的恢复和发展,推动了鲜卑等少数民族的社会进步。

(3)促进了各民族的交往、交流和交融。

改革背景:

439年,北魏统一北方黄河流域。

北魏统一北方后,各民族交往与交流增多,民族交融趋势增强。

鲜卑贵族用落后的方式统治各族人民,社会矛盾激化,北魏政权面临危机。

第四单元三国两晋南北朝时期

四、三国魏晋南北朝时期大事件年表

五、秦汉、三国魏晋南北朝时期的科技、文化、宗教

发展

六、 魏晋南北朝时期南方经济的发展 (一) 北方人口大迁移。

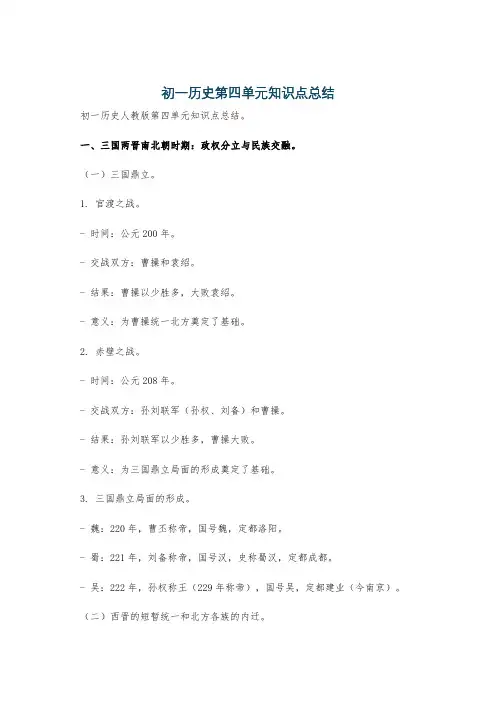

初一历史第四单元知识点总结初一历史人教版第四单元知识点总结。

一、三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融。

(一)三国鼎立。

1. 官渡之战。

- 时间:公元200年。

- 交战双方:曹操和袁绍。

- 结果:曹操以少胜多,大败袁绍。

- 意义:为曹操统一北方奠定了基础。

2. 赤壁之战。

- 时间:公元208年。

- 交战双方:孙刘联军(孙权、刘备)和曹操。

- 结果:孙刘联军以少胜多,曹操大败。

- 意义:为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

3. 三国鼎立局面的形成。

- 魏:220年,曹丕称帝,国号魏,定都洛阳。

- 蜀:221年,刘备称帝,国号汉,史称蜀汉,定都成都。

- 吴:222年,孙权称王(229年称帝),国号吴,定都建业(今南京)。

(二)西晋的短暂统一和北方各族的内迁。

1. 西晋的建立与统一。

- 建立:266年,司马炎建立西晋,定都洛阳。

- 统一:280年,西晋灭吴,实现了全国统一。

2. 西晋的灭亡。

- 原因:- 西晋统治集团腐朽,奢侈之风盛行。

- 西晋皇族为争夺皇位,发生了“八王之乱”,耗竭了西晋的国力。

- 内迁的少数民族趁西晋内乱起兵反晋。

- 316年,匈奴人灭掉西晋。

3. 北方各族的内迁。

- 内迁民族:主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等,历史上称为“五胡”。

- 影响:促进了民族交融,但也使民族矛盾加剧。

(三)东晋南朝时期江南地区的开发。

1. 东晋的建立。

- 317年,司马睿建立东晋,定都建康(今南京)。

2. 南朝的更迭。

- 420年,东晋大将刘裕自立为帝,国号“宋”。

此后,南方经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,总称为南朝。

3. 江南地区开发的原因。

- 北方人大量南迁,给江南地区带去了劳动力和先进的生产技术(主要原因)。

- 江南地区自然条件优越。

- 江南地区社会比较安定。

- 南下移民和当地民众的共同努力。

4. 江南地区开发的表现。

- 农业:- 开垦荒地,兴修水利。

- 犁耕施肥技术得到推广。

- 水稻由原来的直播变成育秧移栽。

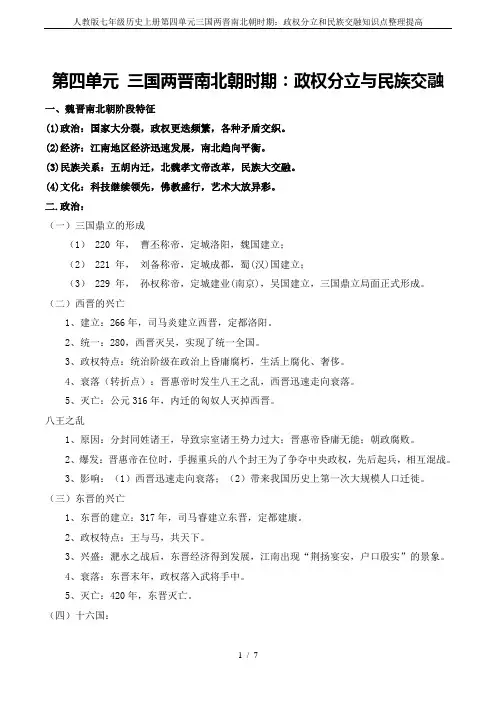

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融一、魏晋南北朝阶段特征(1)政治:国家大分裂,政权更迭频繁,各种矛盾交织。

(2)经济:江南地区经济迅速发展,南北趋向平衡。

(3)民族关系:五胡内迁,北魏孝文帝改革,民族大交融。

(4)文化:科技继续领先,佛教盛行,艺术大放异彩。

二.政治:(一)三国鼎立的形成(1) 220 年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;(2) 221 年,刘备称帝,定城成都,蜀(汉)国建立;(3) 229 年,孙权称帝,定城建业(南京),吴国建立,三国鼎立局面正式形成。

(二)西晋的兴亡1、建立:266年,司马炎建立西晋,定都洛阳。

2、统一:280,西晋灭吴,实现了统一全国。

3、政权特点:统治阶级在政治上昏庸腐朽,生活上腐化、奢侈。

4、衰落(转折点):晋惠帝时发生八王之乱,西晋迅速走向衰落。

5、灭亡:公元316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。

八王之乱1、原因:分封同姓诸王,导致宗室诸王势力过大;晋惠帝昏庸无能;朝政腐败。

2、爆发:晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战。

3、影响:(1)西晋迅速走向衰落;(2)带来我国历史上第一次大规模人口迁徙。

(三)东晋的兴亡1、东晋的建立:317年,司马睿建立东晋,定都建康。

2、政权特点:王与马,共天下。

3、兴盛:淝水之战后,东晋经济得到发展,江南出现“荆扬宴安,户口殷实”的景象。

4、衰落:东晋末年,政权落入武将手中。

5、灭亡:420年,东晋灭亡。

(四)十六国:(1)西晋灭亡后,从4世纪初到5世纪前期,北方各族先后建立15个政权,连同西南的成汉,称为十六国。

4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦,统一了黄河流域。

北魏:(1)建立:4世纪后期,鲜卑族建立;(2)统一北方:439年统一北方。

南朝:420——589年,宋、齐、梁、陈四个王朝,都定都于建康,历史上称为“南朝”。

三、经济:(一)三国经济的发展状况:魏国:发展农业,大力兴修水利工程,北方生产得到恢复和发展蜀国:发展经济,改善民族关系,加速西南地区的开发;吴国:造船业发达,发展海外贸易, 230年孙权派卫温率船队曾到达夷洲(现在的台湾)。

七年级上册历史第四单元主要讲述的是三国、两晋、南北朝时期的历史。

以下是该单元的一些重要知识点:

1.三国鼎立:讲述魏、蜀、吴三国的建立和三国鼎立的局面,重点掌握曹操、

刘备、孙权的功绩和三国之间的战争。

2.官渡之战和赤壁之战:了解两次战役的时间、地点、交战双方及结果,分析

曹操失败的原因。

3.北魏孝文帝改革:了解改革的内容和意义,包括均田制、三长制、迁都洛阳

等。

4.民族融合:了解这一时期民族融合的情况,包括北方民族的迁徙、民族的杂

居和交往等。

5.文化发展:了解这一时期的文化发展情况,包括书法、绘画、雕塑等艺术形

式的演变和发展。

在掌握这些知识点的基础上,还需对历史事件之间的联系和影响进行理解和分析,以提高自己的历史思维能力。

同时,建议通过阅读相关的历史书籍、观看历史纪录片或影片等方式,加深对这一时期历史的了解和认识。

三国两晋南北朝时期知识点汇总秦汉之后,中国历史再次进入了一个大分裂大动荡的时期。

期间也有过短暂的统一,也就是三国两晋南北朝时期;随后进入了国力强盛的隋唐统一王朝,这是我国历史上繁荣与开放的时代。

注意以下几点。

1、三国两晋南北朝时期,中国历史发展的时代特点:国家分裂和民族交融。

(也是政治、经济、文化大变革时期,上承秦汉帝国、下启隋唐帝国,为隋唐的大一统奠定基础)●三国→两晋→南北朝→隋唐→五代十国→北宋2、三国鼎立:东汉灭亡后出现三国鼎立的局面;220年,曹丕废汉献帝,称帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束;221年,刘备在成都称帝,史称蜀汉;222年,孙权称王,229年称帝,国号吴,后定都建业(南京)。

(三国鼎立的形成如果要严格来说,应该是孙权建吴。

三国指的是三个国家政权,当孙权229年称帝时,正式开始了三国。

)●注意:曹操不属于三国时期的人物,而是东汉末年的。

3、西晋的短暂统一:三国后期,263年,曹魏权臣司马昭发兵灭蜀;266年,司马懿的孙子司马炎自立为帝,改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋;280年,西晋灭吴,统一了全国,三国鼎立局面结束;公元316年,内迁的匈奴人,灭掉了西晋。

●少数民族内迁:(“五胡乱华”)自东汉以来,西、北边陲的一些少数民族开始不断向内地迁徙(东汉光武帝允许少数民族内迁);魏晋时期,出现了少数民族内迁的高潮;内迁的民族主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。

4、东晋与南朝(1)东晋南朝的更替:317年,西晋宗室司马睿在建康重建晋朝,史称东晋。

420年,出身低级士族的武将刘裕篡夺皇位,东晋灭亡。

420—589,南方先后经历了宋、齐、梁、陈四个朝代,合称为“南朝”;4个王朝均定都建康,加上先前在此定都的吴和东晋,又统称为“六朝”。

(2)东晋的士族制度:(补充了解,教材只是简单一提)士族是指世代为官的名门望族。

魏晋南北朝时期,国家选拔官吏只看家世出身,并逐渐形成了一整套的特权制度,即“门阀政治”。

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融一、魏晋南北朝阶段特征(1)政治:国家大分裂,政权更迭频繁,各种矛盾交织。

(2)经济:江南地区经济迅速发展,南北趋向平衡。

(3)民族关系:五胡内迁,北魏孝文帝改革,民族大交融。

(4)文化:科技继续领先,佛教盛行,艺术大放异彩。

二.政治:(一)三国鼎立的形成(1)220 年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;(2)221 年,刘备称帝,定城成都,蜀(汉)国建立;(3)229 年,孙权称帝,定城建业(南京),吴国建立,三国鼎立局面正式形成。

(二)西晋的兴亡1、建立:266年,司马炎建立西晋,定都洛阳。

2、统一:280,西晋灭吴,实现了统一全国。

3、政权特点:统治阶级在政治上昏庸腐朽,生活上腐化、奢侈。

4、衰落(转折点):晋惠帝时发生八王之乱,西晋迅速走向衰落。

5、灭亡:公元316 年,内迁的匈奴人灭掉西晋。

八王之乱1、原因:分封同姓诸王,导致宗室诸王势力过大;晋惠帝昏庸无能;朝政腐败。

2、爆发:晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战3、影响:(1)西晋迅速走向衰落;(2)带来我国历史上第一次大规模人口迁徙。

(三)东晋的兴亡1、东晋的建立:317 年,司马睿建立东晋,定都建康。

2、政权特点:王与马,共天下。

3、兴盛:淝水之战后,东晋经济得到发展,江南出现“荆扬宴安,户口殷实”的景象。

4、衰落:东晋末年,政权落入武将手中。

5、灭亡:420年,东晋灭亡。

四)十六国:(1)西晋灭亡后,从4 世纪初到5 世纪前期,北方各族先后建立15 个政权,连同西南的成汉,称为十六国。

4 世纪后期,氐族苻氏建立的前秦,统一了黄河流域。

北魏:(1)建立:4世纪后期,鲜卑族建立;(2)统一北方:439 年统一北方。

南朝:420——589年,宋、齐、梁、陈四个王朝,都定都于建康, 历史上称为“南朝”。

三、经济:(一)三国经济的发展状况:魏国:发展农业,大力兴修水利工程,北方生产得到恢复和发展蜀国:发展经济,改善民族关系,加速西南地区的开发;吴国:造船业发达,发展海外贸易,230 年孙权派卫温率船队曾到达夷洲(现在的台湾)三国鼎立形成后,各国统治者都很注重社会安定和经济发展,三国鼎立还消灭东汉末年的一些割据势力,为以后再次全国统一奠定基础。

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

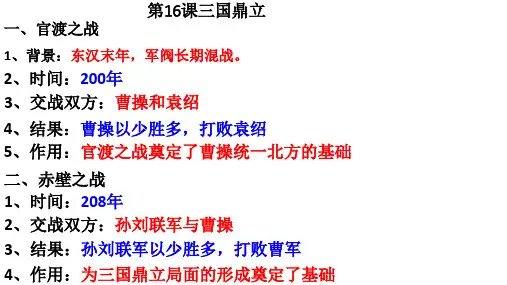

16、三国鼎立

一、官渡之战

背景:东汉末年军阀长期混战

时间:200年

交战双方:曹操与袁绍

结果:曹操以少胜多,打败袁绍

作用:奠定了曹操统一北方的基础

二、赤壁之战

时间:208年

交战双方:孙刘联军与曹操

结果:孙刘联军以少胜多,打败曹军

作用:奠定了三国鼎立局面的形成的基础

三、三国鼎立

魏:220年,曹丕称帝,定都洛阳

蜀:221年,刘备称帝,定都成都

吴:229年,孙权在建业称帝

四、三国经济的发展

魏国:重视农业生产,大力兴修水利,北方生产明显回复和发展

蜀国:发展经济,改善民族关系加速西南地区的开发

吴国:造船业发达,发展海外贸易;吴国船队到达夷洲,加强了台湾和内地的联系

17、西晋的短暂统一和北方各族的内迁

一、西晋(266-316年)

建立:266年,司马懿的孙子司马炎建立西晋,定都洛阳

统一:280年,西晋灭吴,统一了全国

政权特点:统治阶级在政治上昏庸腐朽生活上腐化、奢侈

转折点:“八王之乱”后,迅速走向衰败

二、八王之乱

原因:晋武帝分封同性诸王导致宗室藩王实力过大;晋惠帝昏庸无能爆发:晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战

影响:西晋从此衰落。

三国两晋南北朝历史知识整理东汉末年分三国,历史又进入了分裂时期.在整个三国两晋南北朝的时期,那么同学们对三国两晋南北朝的历史了解多少呢?下面由店铺为你提供三国两晋南北朝历史知识整理的相关资料,希望能帮到你。

三国两晋南北朝历史知识整理一1三国历史事件1.黄巾之乱2.董卓乱政:汉献帝3.挟天子以令诸侯:曹操汉献帝4.官渡之战:曹操胜袁绍统一北方5.赤壁之战:刘备孙权胜曹操6.三国鼎立: 220年曹丕在洛阳称帝,国号魏;221年刘备在成都称帝,国号汉,世称蜀;222年孙权在南京称帝,国号吴国。

蔡金龙注:注意三者顺序。

7.魏灭蜀之战:司马昭(钟会邓艾诸葛绪)胜姜维降刘婵8.三分归晋:司马炎称帝晋灭吴之战科技文化1.竹林七贤:嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸2.三曹:曹操(《短歌行》对酒当歌人生几何?) 曹丕(《典论》) 曹植(《洛神赋》)3.建安七子:孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢4.蔡琰:蔡文姬《胡笳十八拍》5.华佗:外科圣手麻沸散五禽戏2两晋历史事件1.晋统三分:魏灭蜀,晋灭吴2.士族兴起3.贾后乱政:晋惠帝贾南风赵王司马伦专政4.八王之乱5.五胡乱华:匈奴、鲜卑、羯、羌、氐6.五马渡江:司马睿等司马五王南京建立东晋7.世族扰政:王导王与马共天下8.东晋北伐9.淝水之战:谢安胜苻坚投鞭断流风声鹤唳草木皆兵10.朋党之乱:11.刘裕篡晋:东晋灭亡建立南朝宋科技文化1.小说:张华《博物志》、甘宝《搜神记》、葛洪《神仙传》2.史书:陈寿《三国志》、范晔《后汉书》3.诗文:左思《三都赋》、陶渊明《桃花源记》4.民间传说:梁山伯与祝英台(东晋)5.绘画:顾恺之东晋《洛神赋图》画圣飘带精神6.书法:草书(章草):西晋索靖的《月仪帖》;草书(今草):东晋王羲之的《十七帖》、王献之的《鸭头丸帖》;行书:东晋王羲之的《丧乱帖》和《兰亭序》。

7.宗教:南朝梁范缜《神灭论》;东晋慧远是净土宗祖师;法显是中国首位西行求法的僧侣。

七年级历史(上)复习知识点整理第四单元三国两晋南北朝时期:孕育统一和民族交融第16 课三国鼎立一、官渡之战形势:东汉末年,军阀割据,生产遭到严重破坏。

时间:公元200年,作战双方:袁绍、曹操,结果:曹操以少胜多,大败袁军,影响:官渡之战是一次以少胜多的著名战役,为曹操日后统一北方打下基础。

二、赤壁之战形势:曹操基本上统一了北方,想要统一全国;南方刘备、孙权势力有所发展。

时间:公元208年,作战双方:曹操、孙刘联军,结果:孙刘联军以少胜多,影响:赤壁之战是一次以少胜多、以弱胜强的著名战役,对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定基础。

三、魏蜀吴的建立及发展魏蜀吴的建立及发展魏国(曹魏)建立220年,曹丕建立魏国,定都洛阳措施重视农业生产,大力兴修水利蜀国(蜀汉)建立221年,刘备建立蜀国,定都成都措施发展经济,改善民族关系影响加速了西南地区的开发吴国(孙吴)建立229年,孙权建立吴国,定都建业措施开发江东,造船业发达;230年,孙权派卫温率领万人船队到达夷洲影响发展了海外贸易;加强了大陆与台湾的联系拓展延伸三国鼎立局面形成的原因及对它的认识(1)原因:三国鼎立局面形成的根本原因是当时不具备全国统一的经济基础且力量对比条件尚不成熟。

曹、刘、孙三方军事力量相对均衡,任何一方都无法吞并其他两方以实现统一,于是形成了三国鼎立的局面。

(2)认识:从东汉末年军阀割据到三国鼎立,是历史的进步。

①从政治上看,东汉末年,中央势力衰微,出现了众多割据一方的军阀势力。

三国鼎立局面形成后,结束了军阀割据,形成了魏、蜀、吴三个相对稳定的政权。

相对而言,这是一种进步。

②从经济上看,东汉末年,军阀混战,生产遭到严重破坏。

三国鼎立局面形成后,三个相对稳定的政权可以集中精力发展经济,促进了生产发展和社会进步。

第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁一、西晋的建立与统一建立263年,魏灭蜀。

266年,司马炎(晋武帝)改国号为晋,以洛阳为都,史称西晋统一280年,西晋灭吴,统一了全国二、八王之乱与西晋灭亡八王之乱背景中央把持政权的世家大族缺少治理国家的才干,生活上以豪华奢侈为荣,追求享乐;晋惠帝昏庸无能地方西晋分封的诸王手握重兵,掌管民事,势力日益强大目的争夺中央政权概况八个宗室亲王先后起兵,相互混战,史称“八王之乱”影响(1)给北方社会造成巨大灾难。

第四单元三国两晋南北朝时期:政权分立与民族融合

第16课三国鼎立

三国鼎立的背景:东汉末年,各地出现许多割据一方的军阀,他们彼此长期混战,生产遭到严重破坏。

一、官渡之战

1、背景:东汉末年,北方军阀长期割据混战,社会生产生产遭到严重破坏。

2、概况:

(1)时间:公元200年(2)作战双方:袁绍与曹操(3)结果:曹操以少胜多,大败袁军。

(4)影响:为曹操统一北方奠定了基础。

3、曹操统一北方的原因:

(1)政治上:挟天子以令诸侯,处于有利地位。

(2)经济上:实行屯田,恢复农业生产

(3)军事上:官渡之战打败曹操

二、赤壁之战

1、背景:曹操基本上统一了北方,想要进一步统一全国。

2、概况:

(1)时间:公元208年(2)作战双方:曹操与孙刘联军(3)结果:孙刘联军以少胜多,大败曹军。

(4)影响:为三国鼎立局面形成奠定了基础。

3、曹操失败的原因:

(1)曹军来自北方,不习水战,水土不服;(2)曹操骄傲轻敌;(3)孙刘联军正确的战术。

启示:做人不能骄傲自满,要善于听取别人的意见。

(1)曹操是我国古代杰出的政治家、军事家和诗人。

(2)他广罗人才,统一了北方,结束了北方分裂割据的局面,有利于北方经济的恢复和发展,也为西晋的统一奠定了基础。

他的这些做法符合人民的愿望,顺应历史的潮流。

(3)但他有狡诈、多疑、滥杀无辜的残暴本性。

如:杀华佗、孔融、杨修等,攻打陶謙时,杀男女数万口。

三、三国鼎立的形成

1、三国鼎立局面是怎样形成的?

(1) 220 年,曹丕称帝,定城洛阳,魏国建立;(2) 221 年,刘备称帝,定城成都,蜀国建立;(3) 222 年,孙权称王,定城建业(南京),三国鼎立局面正式形成。

形成局部性统一,有利于社会安定,经济发展,为西晋大一统创造了条件。

四、三国经济的发展状况:

魏国:修建了许多水利工程,北方生产得到恢复和发展;

蜀国:发展经济,改善民族关系,加速西南地区的开发;

吴国:造船业发达,吴国船队曾到达夷洲(现在的台湾)

★★从东汉的统一到三国鼎立(分裂)是历史的倒退还是进步?

(1)东汉末年,军阀割据,连年混战,生产遭到严重破坏。

(2)三国鼎立形成后,各国统治者都很注重社会安定和经济发展,三国鼎立还消灭东汉末年的一些割据势力,为以后再次全国统一奠定基础。

★★学习三国历史的启示:

(1)骄兵必败,兵力的多少并不是决定战争胜负的关键因素;

(2)战争会给人民带来灾难,我们要反对战争,热爱和平;

(3)台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分;

(4)历史上的人物是历史的真实,而文艺作品中的人物含有虚构的成分;

(5)评价历史人物一定要客观公正,要一分为二地看待,要看他的主流,看他是否推动了社会历史的发展;

(6)在中国历史发展的过程中,分裂只是暂时的。

天下大势是分久必合,统一是历史发展的必然趋势。

第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁

一、西晋的兴亡(三国灭亡顺序:蜀、魏、吴)

1、建立:266年,司马炎建立西晋,定都洛阳。

2、统一:280,西晋灭吴,实现了统一。

3、政权特点:统治阶级在政治上昏庸腐朽,生活上腐化、奢侈。

4、衰落(转折点):晋惠帝时发生八王之乱,西晋迅速走向衰落。

5、灭亡:公元316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。

二、八王之乱

1、原因:○1分封同姓诸王,导致宗室诸王势力过大;○2晋惠帝昏庸无能。

2、爆发;晋惠帝在位时,手握重兵的八个封王为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战。

3、影响:西晋迅速走向衰落。

三、北方游牧民族的内迁(五胡内迁:匈奴、鲜卑、羯、氐、羌)

1、时期:东汉、魏、晋时期

2、路线:○1氐族和羌族,由西南东迁入陕西关中;○2匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;

○3鲜卑族迁到辽宁、陕西及河套地区。

3、十六国:

(1)4世纪初到5世纪前期,北方各族先后建立15个政权,连同西南的成汉,称为十六国。

(2)4世纪后期,氐族苻氏建立的前秦统一了黄河流域。

第18课东晋南朝时期江南地区的开发

一、东晋的兴亡

1、东晋的建立:317年,司马睿建立东晋,定都建康。

2、政权特点:王与马,共天下。

3、兴盛:淝水之战后,东晋经济得到发展,江南出现“荆扬宴安,户口殷实”的景象。

4、衰落:东晋末年,政权落入武将手中。

5、灭亡:420年,东晋灭亡。

二、南朝:420——589年,出现宋、齐、梁、陈四个王朝,定都建康。

三、江南地区的开发

1、江南经济发展的原因:

①北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术②江南地区战乱比较少,社会比较安定。

③江南地区自然条件优越。

④南北方人民的共同努力。

2、江南地区开发的表现:

(1)农业:

①开垦荒地,兴修水利②犁耕施肥,广种水稻小麦;

③种桑养蚕、培植果木、种植药材,实行农业多种经营。

(2)工业:手工艺快速进步。

缫丝、织布、制瓷、冶铸、造船、造纸、制盐等都有显著的发展。

(3)商业:商业发展,城市繁荣。

建康(南京)成为最为活跃的大都市

3、结果:经济重心逐渐南移。

第19课北魏政治和北方民族大融合

一、淝水之战

1、形势:①南方:司马睿重建晋朝,都城在建康,史称“东晋”。

②北方:氐族人苻坚建立的前秦政权,统一了黄河流域。

2、概况:

(1)大战时间:公元383年(2)作战双方:前秦与东晋(3)结果:东晋以少胜多,大败前秦。

3、淝水之战的影响:

(1)淝水之战以后前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

(2)东晋取得暂时稳定,为经济发展提供了有利条件。

4、前秦苻坚失败的原因:

(1) 从前秦方面看:苻坚骄傲轻敌;前秦军队内部有民族矛盾,军心不齐,指挥不当,战线过长。

(2)从东晋方面看:东晋团结一致,不畏强敌,奋勇抗战,指挥得当。

启示:决定战争胜负的关键不是力量的强弱,而是人心向背、战术得当等;民族团结、内部团结对于一个政权的成败具有重大意义。

5、与淝水之战有关的成语或典故:投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳

6、淝水之战同以前历史上哪几次战争相似?(以少胜多的战争)

——巨鹿之战、官渡之战、赤壁之战。

二、北魏孝文帝改革

1、北魏:

(1)建立:4世纪后期,鲜卑族建立;(2)统一北方:439年统一北方。

2、改革的原因(目的):学习和接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制(加强对中原的统治。

)

3、北魏孝文帝的改革措施:

(1)迁都洛阳(494年)(2) 改说汉语;(3)改穿汉服;(4)改用汉姓;(5)鼓励与汉族联姻;(6)用汉制,学汉礼。

4、北魏孝文帝改革的作用:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

5、你从孝文帝身上学到了什么?

学习他顺应历史潮流、坚持改革、积极进取、拥有智慧、以身作则的精神和优秀品质。

6、如何评价孝文帝改革?我们应该怎样评价北魏孝文帝?

评价:北魏孝文帝是我国历史上杰出的少数民族改革家。

他顺应历史潮流,不顾守旧势力的反对,坚持改革,促进民族融合,促进了社会发展。

北魏孝文帝是我国历史上一位杰出的封建帝王,是一位有胆识的改革家。

三、北方地区的民族交融

1、时期:北朝后期,我国北方出现了各民族的大交融。

关系趋于缓和。

4、民族交融的影响:为中华民族的发展注入了新的动力,进一步丰富了中华民族的物质文明和精神文化,并为以后隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定了基础。

一、农学:《齐民要术》

1、作者:北朝贾思勰

2、地位:我国现存最早的一部完整的农书。

3、内容:总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术。

4、影响:这部农书对后世的发展有深远的影响,在世界农学史上占有重要地位。

二、数学:祖冲之

1、时期:南朝

2、成就:把圆周率精确到小数点以后的第七位数字;制定《大明历》;制造指南车、水碓磨、千里船。

三、书法:王羲之

1、时期:东晋

2、代表作品:《兰亭集序》

3、特点:“飘若浮云,矫若惊龙”

4、称誉:书圣

四、绘画:顾恺之

1、时期:东晋

2、地位:顾恺之是当时最著名的画家。

3、特点:他擅长的人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性。

4、代表作品:《女史箴图》《洛神赋图》;山水画开始形成。

五、雕塑

1、背景:南北朝时期,佛教盛行

2、代表:山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟。