三国两晋南北朝的政权更替

- 格式:ppt

- 大小:485.50 KB

- 文档页数:49

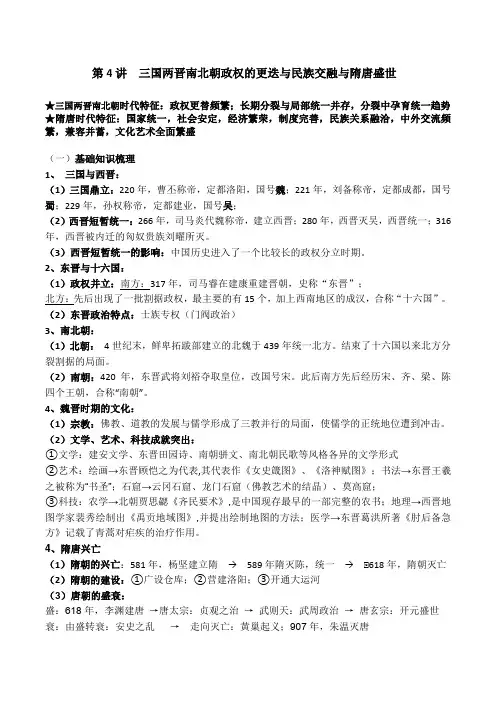

第4讲三国两晋南北朝政权的更迭与民族交融与隋唐盛世★三国两晋南北朝时代特征:政权更替频繁;长期分裂与局部统一并存,分裂中孕育统一趋势★隋唐时代特征:国家统一,社会安定,经济繁荣,制度完善,民族关系融洽,中外交流频繁,兼容并蓄,文化艺术全面繁盛(一)基础知识梳理1、三国与西晋:(1)三国鼎立:220年,曹丕称帝,定都洛阳,国号魏;221年,刘备称帝,定都成都,国号蜀;229年,孙权称帝,定都建业,国号吴;(2)西晋短暂统一:266年,司马炎代魏称帝,建立西晋;280年,西晋灭吴,西晋统一;316年,西晋被内迁的匈奴贵族刘曜所灭。

(3)西晋短暂统一的影响:中国历史进入了一个比较长的政权分立时期。

2、东晋与十六国:(1)政权并立:南方:317年,司马睿在建康重建晋朝,史称“东晋”;北方:先后出现了一批割据政权,最主要的有15个,加上西南地区的成汉,合称“十六国”。

(2)东晋政治特点:士族专权(门阀政治)3、南北朝:(1)北朝:4世纪末,鲜卑拓跋部建立的北魏于439年统一北方。

结束了十六国以来北方分裂割据的局面。

(2)南朝:420年,东晋武将刘裕夺取皇位,改国号宋。

此后南方先后经历宋、齐、梁、陈四个王朝,合称“南朝”。

4、魏晋时期的文化:(1)宗教:佛教、道教的发展与儒学形成了三教并行的局面,使儒学的正统地位遭到冲击。

(2)文学、艺术、科技成就突出:①文学:建安文学、东晋田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等风格各异的文学形式②艺术:绘画→东晋顾恺之为代表,其代表作《女史箴图》、《洛神赋图》;书法→东晋王羲之被称为“书圣”;石窟→云冈石窟、龙门石窟(佛教艺术的结晶)、莫高窟;③科技:农学→北朝贾思勰《齐民要术》,是中国现存最早的一部完整的农书;地理→西晋地图学家裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法;医学→东晋葛洪所著《肘后备急方》记载了青蒿对疟疾的治疗作用。

4、隋唐兴亡(1)隋朝的兴亡:581年,杨坚建立隋→ 589年隋灭陈,统一→ ★618年,隋朝灭亡(2)隋朝的建设:①广设仓库;②营建洛阳;③开通大运河(3)唐朝的盛衰:盛:618年,李渊建唐→唐太宗:贞观之治→武则天:武周政治→唐玄宗:开元盛世衰:由盛转衰:安史之乱→走向灭亡:黄巢起义;907年,朱温灭唐(4)隋唐盛世①唐太宗与贞观之治:★措施:轻徭薄赋、劝课农桑;完善三省六部,增加科举考试科目;知人善任、虚怀纳谏;②武则天与武周政治:★措施:打击关陇士族;改革科举;③唐玄宗与开元盛世:★措施:选贤任能、改革吏治、改革兵制;发展生产、抑制兼并;大兴文治、限制佛教。

第三章封建国家的分裂和民族融合第一节三国、两晋、南北朝政权的更替教案教学目标一、基础知识目标曹操基本统一北方;孙刘联合抗曹与赤壁之战;三国鼎立局面的正式形成。

司马炎代魏建立晋朝;西晋灭吴;西晋的统治;“永嘉之乱”;西晋的结束。

司马睿建立东晋;东晋的偏安;东晋后期的腐朽统治与东晋的灭亡。

南朝四个朝代的名称;刘宋前期的统治局面;陈朝末年的腐朽统治。

十六国北朝;北魏统一北方;北周武帝改革,统一黄河流域。

二、能力培养目标1.三国时期,封建国家处于分裂状态,但与东汉后期的情况相比较,区域性统一具有一定的积极作用。

通过比较,培养学生的历史分析能力,把握历史发展的总趋势和三国时期的时代特征。

2.赤壁之战是一次以少胜多的著名战例,它促成了三国鼎立格局的形成。

在教师指导下,分析曹操在官渡之战中获得胜利,在赤壁之战中却遭到失败的历史环境及其主观、客观原因,培养学生分析问题的能力。

3.曹操曾是一个有争议的历史人物。

学生应在教师指导下,运用马克思主义的基本观点和基本方法,分析与综合有关史实和历史材料,区分历史上的曹操与文艺作品中的“曹操”,从而全面、准确地叙述评议他一生的重大活动,培养学生历史学科的分析、综合、评价能力,并且让学生逐步学会掌握“要把问题提到一定的历史范围之内”,“对具体情况的具体分析”等历史研究的一些最基本的原则。

4.西晋的历史虽很短暂,特别是统一的时间不长,但是具体情况十分复杂。

教师须引导学生既要力求全面,找到历史事物发展变化的诸多方面的因素,又要突出重点,抓住问题关键,从而培养和提高分析和解决历史问题的能力。

5.指导学生对照三国鼎立形势图,结合相应的史实,加深对历史发展基本脉络的理解。

以此提高学生掌握一定的历史地理知识的能力,并逐步养成“左图右史”的习惯。

南北朝时期,南北对峙,而且南朝、北朝的政权更迭都比较频繁,因此各朝疆土范围也多有变化,指导学生阅读地图,培养学生的读图、识图能力。

三、思想教育目标1.三国鼎立,结束了东汉王朝黑暗腐朽的统治,结束了东汉末年一些军事集团割据混战的局面,形成了区域性的局部统一。