龙山文化玉器

- 格式:ppt

- 大小:4.62 MB

- 文档页数:19

考古与文物1988年第5、6期神木石峁龙山文化玉器戴应新中国玉器饮誉世界,有着悠久的发展历史,地下的发现不断充实和更新人们对这部史书的认识,同时也促使我们对它所反映的礼制进行探索。

本文介绍的石峁玉器共127件,编号SSY1—SSY127,是陕北神木县石峁龙山文化遗址出土玉器的一部分,为笔者1976—79年在该遗址调查试掘时征集所得,现珍藏于陕西省博物馆,其中19件发表于《考古》1977年3期(1),引起中外学人的关注。

一石峁玉器形制多样,色彩绚丽,有黑、青黄、红、深绿、碧绿、紫、灰、白诸色,玉质温润缜密,光泽灿然,晶莹可爱,在同类遗址中实属难得。

可惜“生不逢时”,出土于十年浩劫之际,绝大多数被当作玉料卖给了高家堡农副公司,据负责收购的段同志说总计有两大筐,不下四五百件,且都是质料精美者,我们征集的是其中未相中的那部分而已。

真是“黄钟毁弃”啊!现存这批玉器,计有牙璋、圭、斧、钺、戚、戈、刀、璧、璜及艺术雕刻。

有几件玉器显然是其它器形改制的,还保留原器形的某些特征,兹分述如下:牙璋28件,编号SSY1—SSY28(图一,2)。

墨玉质,油黑如漆,惟刃口薄处色较浅呈深茶色。

器表有水蚀斑垢。

形似铲,首部岐出如两个齿牙相对,或内凹成月牙状,刃在里侧。

体扁平而长,柄作方形前方正中透穿一孔,末端一边往往斜行。

柄体连接处向两侧突出体外,有的还附有齿状侧饰,除SSY17号刻有阴线花纹外,其余均为素面,首部和体与柄结合处最宽,体干平视呈亚腰形,只有SSY15号璋的首部反比柄部为窄。

图一SSY10、13、15号璋刃鲁钝,SSY18号璋刃口稍浑圆,仅比其外侧的扉棱薄些,没有开刃,由知璋牙的刃只有某种象征性意义而无实用价值(图版壹,1)。

1.牙璋圭9件,编号SSY71、74、75、76、77、78、79等。

分别由青玉、墨玉、黄玉、绿玉和鸡骨白玉磨成,方首或两角略圆成弧形(图版肆,2、图一,13)此即吴大澂《古玉图考》所谓的镇圭和琬圭。

历代玉器文化特征大汶口文化玉器特征『大汶口文化玉器』黄河流域的大汶口文化玉器多为佩戴的小型玉装饰品-头饰,颈饰和手饰-珠、环、镯、佩、坠、□、指环、束发器等。

龙山文化玉器特征『龙山文化玉器』黄河流域的龙山文化玉器数量较大汶口多,除装饰用的玦、镯、环、璜、珠等。

过去,因缺乏确切的地层关系考察,往往误认为商周文物。

商周玉器特征『商周玉器』商周玉器:重视选材,大量使用新疆优质软玉,色淡绿或白中泛绿,玉质细腻,抛光后表层呈柔和的玻璃光泽。

商周玉器多为扁平体造型,大多是先将玉料切割成板块状毛料,再加工切削成圆形玉坯,其中规整成形的进一步加工为壁、瑗、环等,不具备深加工条件的玉坯,则割圆形坯的二分之一或三分之一,琢为玦、璜或动物、禽鸟形玉佩。

王礼器壁、璜、玦等,商代有厚薄两种形制。

壁多光素平整,边缘轮廓圆润,无棱角。

西周大型璧多平素无纹饰,小型璧琢饰精美的龙、凤、鸟纹,龙凤纹身加单环或重环鳞纹。

商代玉凤长尾羽内卷,周代凤纹高冠长尾,尾羽向上翻卷披及头顶。

玉琮多为光素的单节柱体,以致清代末期释名时,有"杠头"之称。

商代早期的玉仪仗,特点是在器物边缘琢出脊的齿牙呈平直或柔和的凹形,连续排列四齿至六齿,有如后世的女儿墙垛,兼有加固和装饰功能,商后期逐渐消失。

周代玉仪仗,器形超于细长,小型化。

商代后期出现商周玉器中罕见的立体圆雕玉人,玉龙、玉象等,商代玉人面部征为额头高、鼻根及眼内凹、下额上翘的"月牙脸"形,鼻、眼、嘴均宽大,厚嘴唇上翘,周代玉人面部扁平、中分发、戴大耳环,形象夸张变形,装饰趣味浓厚。

商周玉人、动物有禽鸟玉饰都很重视头部眼、嘴、耳的刻划。

商代多用双撤阳线琢"臣"字型眼、早期形状线纹方正,晚期线纹圆润眼形细长。

西周时"臣"字形眼的眼角或眼梢伸出长线卷勾。

在动物鸟纹、鱼纹中,参用菱形或橄榄形眼和双阴线重环纹眼。

春秋战国玉器特征『春秋战国玉器』春秋战国制玉重视选料,流传下来的玉器,很少有质次或有疵伤的劣质玉材,常见的玉质为白玉、青玉,器型以佩玉最为发达,出现以璧、珩、璜等成套组合的"组佩";玉具剑饰;玉带钩等佩饰玉和少量的玉玺及葬玉。

龙山博物馆馆藏玉器介绍-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:龙山博物馆是中国重要的博物馆之一,位于北京市中心的龙山街,以其丰富的馆藏玉器而闻名于世。

作为中国历史悠久的文化遗产之一,龙山博物馆馆藏的玉器不仅代表着古代玉器工艺的巅峰成就,更蕴含着深厚的历史文化内涵。

龙山博物馆馆藏的玉器世代流传,收集了大量珍贵的玉器精品。

这些玉器包括玉璧、玉鉴、玉佩、玉镯等,形态各异,工艺精湛。

每一件玉器都是古代工匠智慧和技艺的结晶,展现了古代人民的审美追求和生活方式。

龙山博物馆馆藏的玉器所展示的不仅是中国古代文明的瑰宝,更是国家历史与文化的重要见证。

这些玉器在保留自身独特的艺术价值的同时,也承载着古代社会的历史记忆与文化传承。

通过这些珍贵的玉器,我们可以深刻感受到古代人们对玉石的崇拜与热爱,同时也可以了解到古代社会的经济、政治和文化状况。

本文将针对龙山博物馆馆藏的玉器进行详细介绍,探讨这些玉器的历史背景、艺术特点和文化价值。

希望通过这篇文章能够加深人们对中国古代玉器文化的了解,并提升对龙山博物馆的关注和认识。

同时,也希望通过对龙山博物馆馆藏玉器的介绍,引发对于保护、传承和弘扬中国传统文化的思考和探索。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章结构部分旨在介绍本文的整体框架和各个章节的内容安排,以帮助读者更好地理解全文结构和章节主题。

首先,本文将分为引言、正文和结论三大部分。

引言部分将在文章开始时引出本文的背景和主题,并概述全文内容。

通过对龙山博物馆馆藏玉器的介绍,引言部分将为读者提供一个整体的概述,使读者能够对全文内容有所预期。

正文部分将以第一要点、第二要点和第三要点三个小节展开。

每个小节将针对不同的方面对龙山博物馆馆藏的玉器进行介绍,包括其历史背景、文化价值、艺术特色等方面的内容。

每个小节都将详细展开说明,为读者提供全面的了解。

结论部分将对正文中的要点进行总结,并对龙山博物馆馆藏的玉器的价值和意义进行进一步的分析。

考古与文物1988年第5、6期神木石峁龙山文化玉器戴应新中国玉器饮誉世界,有着悠久的发展历史,地下的发现不断充实和更新人们对这部史书的认识,同时也促使我们对它所反映的礼制进行探索。

本文介绍的石峁玉器共127件,编号SSY1—SSY127,是陕北神木县石峁龙山文化遗址出土玉器的一部分,为笔者1976—79年在该遗址调查试掘时征集所得,现珍藏于陕西省博物馆,其中19件发表于《考古》1977年3期(1),引起中外学人的关注。

一石峁玉器形制多样,色彩绚丽,有黑、青黄、红、深绿、碧绿、紫、灰、白诸色,玉质温润缜密,光泽灿然,晶莹可爱,在同类遗址中实属难得。

可惜“生不逢时”,出土于十年浩劫之际,绝大多数被当作玉料卖给了高家堡农副公司,据负责收购的段同志说总计有两大筐,不下四五百件,且都是质料精美者,我们征集的是其中未相中的那部分而已。

真是“黄钟毁弃”啊!现存这批玉器,计有牙璋、圭、斧、钺、戚、戈、刀、璧、璜及艺术雕刻。

有几件玉器显然是其它器形改制的,还保留原器形的某些特征,兹分述如下:牙璋28件,编号SSY1—SSY28(图一,2)。

墨玉质,油黑如漆,惟刃口薄处色较浅呈深茶色。

器表有水蚀斑垢。

形似铲,首部岐出如两个齿牙相对,或内凹成月牙状,刃在里侧。

体扁平而长,柄作方形前方正中透穿一孔,末端一边往往斜行。

柄体连接处向两侧突出体外,有的还附有齿状侧饰,除SSY17号刻有阴线花纹外,其余均为素面,首部和体与柄结合处最宽,体干平视呈亚腰形,只有SSY15号璋的首部反比柄部为窄。

图一SSY10、13、15号璋刃鲁钝,SSY18号璋刃口稍浑圆,仅比其外侧的扉棱薄些,没有开刃,由知璋牙的刃只有某种象征性意义而无实用价值(图版壹,1)。

1.牙璋圭9件,编号SSY71、74、75、76、77、78、79等。

分别由青玉、墨玉、黄玉、绿玉和鸡骨白玉磨成,方首或两角略圆成弧形(图版肆,2、图一,13)此即吴大澂《古玉图考》所谓的镇圭和琬圭。

国家宝藏—馆藏出土龙山文化玉器赏析龙山文化泛指中国黄河中、下游地区约新石器时代晚期的一类文化遗存。

铜石并用时代文化,因首次发现于山东历城龙山镇(今属章丘)而得名,距今约4600-4000年。

分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。

1928年的春天,考古学家吴金鼎在山东省历城县龙山镇发现了举世闻名的城子崖遗址。

在此之后,考古学家们先后对城子崖遗址进行多次发掘,取得了一批以精美的磨光黑陶为显著特征的文化遗存。

根据这些发现,考古学家把这些以黑陶为主要特征的文化遗存命名为“龙山文化”。

1928年的春天,考古学家吴金鼎在山东省济南市历城县龙山镇(今山东省济南市章丘市龙山街道办事处)发现了举世闻名的城子崖遗址。

他在城子崖台地的西面断层上,发掘出了与石器、骨器共存的薄胎而带黑色光泽的陶片。

这引起了当时的中央研究院历史语言研究所考古组专家的高度重视。

被人称为“中国考古学奠基人”的李济先生是中国第一位人类学及考古学博士,正是他在1930年主持了城子崖遗址的第一次大规模发掘,在此之后,考古学家们先后对城子崖遗址进行多次发掘。

1931年,梁思永在河南安阳后冈遗址,第一次发现了小屯(商代)、龙山、仰韶3种文化遗存上下依次堆积的“三叠层”,明确了三者的相对年代关系。

在30年代,归属于龙山文化的遗址不仅有黄河中、下游的,还包括了杭州湾地区,当时根据地区差别,划分为山东沿海、豫北和杭州湾3个区。

又有人提出龙山文化是中国文明的史前期之一,并认为后冈的龙山文化是商文化的直接前驱。

大部分龙山文化遗址,分布在山东半岛,而河南、陕西、河北、辽东半岛、江苏等地区,也有类似遗址的发现。

这个文化以许多薄、硬、光、黑的陶器,尤其是蛋壳黑陶(分布日照、济南)最具特色,所以也叫它“黑陶文化”。

年代:新石器时代。

这件用青玉琢成的圆雕立体人像,面部造型奇特,拱手直立、威严森然,是龙山文化时期被崇拜的神人形象,雕琢古拙简练,玉质晶莹,具有极高的艺术欣赏价值。

上海博物馆藏。

龙山文化是中国新石器时代晚期的一种考古学文化,因首次发现于山东章丘县龙山镇而得名。

山东、河南、陕西新石器时代晚期龙山文化遗址中发现的玉器。

其中,山东龙山文化出土玉器较多,种类有玉锛、玉铲、玉、玉钺、玑和玉环等,玉器颜色有墨绿色、褐色等,玉锛上的饕餮纹,为商代铜器饕餮纹的祖型。

河南龙山文化出土数量较少,玉器种类有玉璧、玉璜、玉环、玉饰等。

陕西龙山文化发现的玉器不甚丰富,种类有玉璜、玑、玉璋、玉切刀、玉镰、玉钺、玉雕人首等。

龙山玉器与龙山文化龙山文化最早发现在山东龙山城子崖,龙山文化的命名是以古陶器来命名的,在同时期的古陶器型;纹饰具有相同或者类似器型古陶的考古遗址所发现的古陶器均称之为龙山文化。

而龙山文化在考古中发现了很多高古玉器,这些古玉:根据考古学家分析论证属于龙山时期的高古玉器。

因此龙山古玉命名由此而来。

根据考古发现:龙山文化分布范围非常广泛:山东;江苏;安徽;山西;河南等地都有龙山文化遗址发现。

从目前考古所发现的古玉可以看出:龙山文化古玉与龙山文化古陶器一样:具有共性和差异。

所具有的共性同古陶器一样:具有相同或者类似的器型。

差异:具有不同地域的个性。

就目前全国的龙山文化遗址出土的器物同类型相比较;通过碳十四年轮校正,根据现有的不同地区的龙山文化古玉分布发展:各个地区的龙山文化发展进程并不相同,因此出现同时期龙山文化发展快慢之现象。

龙山文化的年限具体定在距今:3300-4500年。

就时间上来看早期与大汶口文化相重叠,中期与夏相重叠;晚期与商周时期相重叠。

上述的观点通过考古学中的类比学得到了证实:通过高古玉器上的纹饰与商周青铜器表面的纹饰比较,有着相同或者相似的纹饰。

龙山文化的考古,已向我们展示出当时社会的发展面貌。

当时,掠夺或保护财富、资源和生存空间的战争连绵不断,由此伴生的城墙越来越多,越来越高大。

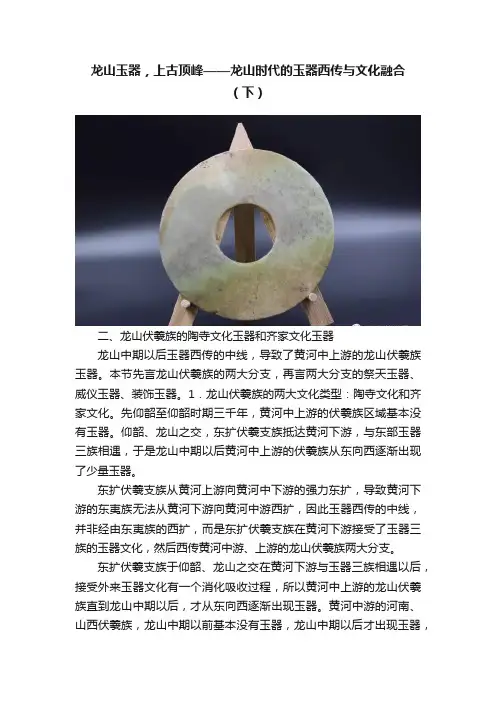

龙山玉器,上古顶峰——龙山时代的玉器西传与文化融合(下)二、龙山伏羲族的陶寺文化玉器和齐家文化玉器龙山中期以后玉器西传的中线,导致了黄河中上游的龙山伏羲族玉器。

本节先言龙山伏羲族的两大分支,再言两大分支的祭天玉器、威仪玉器、装饰玉器。

1.龙山伏羲族的两大文化类型:陶寺文化和齐家文化。

先仰韶至仰韶时期三千年,黄河中上游的伏羲族区域基本没有玉器。

仰韶、龙山之交,东扩伏羲支族抵达黄河下游,与东部玉器三族相遇,于是龙山中期以后黄河中上游的伏羲族从东向西逐渐出现了少量玉器。

东扩伏羲支族从黄河上游向黄河中下游的强力东扩,导致黄河下游的东夷族无法从黄河下游向黄河中游西扩,因此玉器西传的中线,并非经由东夷族的西扩,而是东扩伏羲支族在黄河下游接受了玉器三族的玉器文化,然后西传黄河中游、上游的龙山伏羲族两大分支。

东扩伏羲支族于仰韶、龙山之交在黄河下游与玉器三族相遇以后,接受外来玉器文化有一个消化吸收过程,所以黄河中上游的龙山伏羲族直到龙山中期以后,才从东向西逐渐出现玉器。

黄河中游的河南、山西伏羲族,龙山中期以前基本没有玉器,龙山中期以后才出现玉器,出土玉器的重要遗址,有山西襄汾陶寺和河南灵宝西坡等地,形制、纹样相近,本文称为“陶寺文化玉器”,包括“山西龙山文化”(陶寺文化)和“河南龙山文化”(庙底沟二期文化)。

黄河上游的陕西、甘肃伏羲族,龙山晚期以前基本没有玉器,龙山晚期以后才出现玉器,出土玉器的重要遗址,有陕西延安芦山峁和甘肃静宁、临洮等地,形制、纹样相近,本文称为“齐家文化玉器”,包括“陕西龙山文化”(客省庄二期文化)和“甘肃龙山文化”(马家窑文化)。

龙山伏羲族两大分支的玉器均属外来文化,总体而言数量不多,质量不高,而且玉器形制、玉器纹样没有自身的演变谱系,也不遵循观天玉器衍生祭天玉器、威仪玉器、装饰玉器的华夏玉器基本原理,主要是仿制玉器三族的龙山时代玉器。

文化是不断更新、不断替代、不断扬弃的渐变过程。

玉器三族的仰韶时代玉器,到了龙山时代已经逐渐淘汰甚至失传。

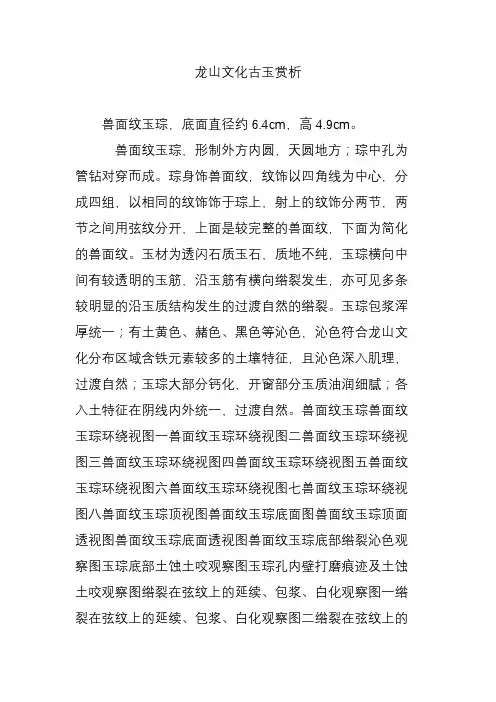

龙山文化古玉赏析兽面纹玉琮,底面直径约6.4cm,高4.9cm。

兽面纹玉琮,形制外方内圆,天圆地方;琮中孔为管钻对穿而成。

琮身饰兽面纹,纹饰以四角线为中心,分成四组,以相同的纹饰饰于琮上,射上的纹饰分两节,两节之间用弦纹分开,上面是较完整的兽面纹,下面为简化的兽面纹。

玉材为透闪石质玉石,质地不纯,玉琮横向中间有较透明的玉筋,沿玉筋有横向绺裂发生,亦可见多条较明显的沿玉质结构发生的过渡自然的绺裂。

玉琮包浆浑厚统一;有土黄色、赭色、黑色等沁色,沁色符合龙山文化分布区域含铁元素较多的土壤特征,且沁色深入肌理,过渡自然;玉琮大部分钙化,开窗部分玉质油润细腻;各入土特征在阴线内外统一,过渡自然。

兽面纹玉琮兽面纹玉琮环绕视图一兽面纹玉琮环绕视图二兽面纹玉琮环绕视图三兽面纹玉琮环绕视图四兽面纹玉琮环绕视图五兽面纹玉琮环绕视图六兽面纹玉琮环绕视图七兽面纹玉琮环绕视图八兽面纹玉琮顶视图兽面纹玉琮底面图兽面纹玉琮顶面透视图兽面纹玉琮底面透视图兽面纹玉琮底部绺裂沁色观察图玉琮底部土蚀土咬观察图玉琮孔内壁打磨痕迹及土蚀土咬观察图绺裂在弦纹上的延续、包浆、白化观察图一绺裂在弦纹上的延续、包浆、白化观察图二绺裂在弦纹上的延续、包浆、白化观察图三绺裂在弦纹上的延续、包浆、白化观察图四兽面纹眼部观察图一兽面纹眼部观察图二首先,从入土特征分析:玉琮包浆浑厚统一;有土黄色、赭色、黑色等沁色,沁色符合龙山文化分布区域含铁元素较多的土壤特征,且沁色深入肌理,过渡自然;玉琮大部分钙化,过渡自然,放大图上可观察到白化现象,开窗部分玉质油润细腻;各入土特征在阴线内外统一,过渡自然。

其次,从加工工艺分析:符合龙山文化期加工工艺的特点。

1、玉琮中孔为管钻对穿而成,孔内壁再经人工反复打磨,从顶视图上看,琮孔非正圆;2、琮身饰兽面纹,纹饰以四角线为中心,分成四组,以相同的纹饰饰于琮上,射上的纹饰分两节,两节之间用弦纹分开,上面是较完整的兽面纹,下面为简化的兽面纹。

简论晋南地区龙山时代的玉器栾丰实(山东大学东方考古研究中心教授)玉器是中国史前文化乃至历史时期十分重要的一类社会上层文化遗存,它在中国古代文明的起源和发展过程中具有独特的意义和价值,以至有的学者提出并一直坚持着玉器时代的观点。

从中国史前时期玉器的发现和分布来看,存在一个明显的特点,即面向海洋的东部地区玉器不仅出现时间较早,而且数量众多、种类丰富、工艺高超;而包括中原地区在内的西部地区则恰好相反,不仅玉器出现的时间比较晚,而且数量较少、种类单调,工艺技术也相对原始和落后。

这种情况一直没有什么重大突破,似乎在学术界成了定论。

近年来,陆续在陕西、甘青地区发现了一定数量的玉器,以至有的学者提出了中国存在华西系玉器的论点。

但处于中心部位的中原地区玉器比较少见,则是一个不争的事实。

这种情况近几年开始出现变化。

除了2005年在河南灵宝西坡仰韶文化中期墓葬中出土了少量玉器之外,近年来,在山西南部地区也陆续发现数量可观的龙山时代的玉器。

这些考古新发现对于我们认识中原地区玉器文化的产生和发展以及玉器在社会分层产生和发展过程的作用等,无疑具有重要的意义。

一晋南地区史前玉器的发现及特点晋南地区发现的玉器,主要集中于庙底沟二期文化晚期到龙山文化时期。

并且比较集中地发现于以下3处遗址。

1 陶寺遗址位于襄汾东北7 5公里的陶寺村南,面积超过300万平方米。

1978年以来,考古工作者在此进行过多次发掘,不仅揭露出层级分明、在数量上呈现金字塔结构的大型墓地,还发现了城址和大型建筑遗存[1]。

不少人认为,陶寺遗址是一处 进入早期文明时代的华夏族群中某一方国具都城性质的大型中心聚邑 [2]。

陶寺是晋南地区出土玉器最多的遗址,在第一轮发掘中,共出土玉石器1000余件,经鉴定,属于软玉系列的真玉有98件。

近年来在陶寺遗址进行了第二轮发掘,又发现了一定数量的玉器[3]。

陶寺遗址分为早中晚三期,玉器基本上出自墓葬,早期主要见于最高等级和次高等级的大中型墓葬里,中晚期没有发现像早期那种高等级的墓葬,玉器主要出自属于中等贵族的墓葬中。

![[转载]国家宝藏--龙山文化时代的黄河玉器文明(二)](https://uimg.taocdn.com/3dd4fda5a58da0116d17497f.webp)

[转载]国家宝藏--龙山文化时代的黄河玉器文明(二)国家宝藏——龙山文化时代的黄河玉器文明(二)芮城清凉寺墓地出土的玉器璧、璜以及钺。

被强迫殉葬的女奴,左手仍保持着挣扎的姿态,这是活埋。

这名奴隶以跪姿殉葬,双手反绑面对着墓主,一直跪了四千多年。

孔子说尧舜时代是“尧天舜日”,太平盛世。

现代学者说是大禹建立了第一个奴隶制王朝,却不知冰冻三尺,非一日之寒,五千年多年来,有多少奴隶和贱民被这样杀死和殉葬,只有天知道。

联璜玉璧戴在手腕上。

清凉寺墓地航拍图。

山西芮城清凉寺墓地又称作“寺里——坡头遗址”,遗址最早发现于1955、1965年,属新石器时代庙底沟二期文化,墓地总面积近5000平方米。

2019年的发掘共清理墓葬262座,墓内共出土玉璧、玉钺、玉琮等玉石器200余件。

清凉寺墓地之所以称作“庙底沟二期文化”,应是根据墓地所出土的陶器所作出的判断,但是从墓地出土的玉器来看,它们与襄汾陶寺遗址出的玉器最为接近。

在该地区的庙底沟文化遗物中,从未发现过玉琮、玉璇玑之类的器物,显然这类玉器与山东龙山文化和良渚文化有着更近的渊源。

清凉寺遗址的年代,应晚于延安芦山峁遗址,而相当于陶寺遗址的早期。

芮城县位于山西省南端,黄河于此处向东转折,故而素有黄河金三角之称。

传说当年大禹渡黄河来此,得到神人指点,过了陕县、三门峡,便向东一路来到河南,芮城自此留下千古名胜“大禹渡”。

本博曾介绍过春秋时代的芮国玉器,这个芮国在芮城上游的陕西韩城,黄河西侧。

在芮国墓地曾出土过好几只陶寺类型的玉琮,它们的形制与清凉寺出土的玉琮是一样的,显然它们在两千六百多年前就已经出土过一次了。

可以推测,在龙山文化中期,也就是距今4300年左右,有虞氏控制着陕西省的中部、中北部,山西省的南部,还有河南省的中、西部等大片地盘,强大而且富有。

所谓“龙山文化玉琮”,真正在山东出土的并不多,但是在山西和陕西,却有大量出土,这都是有虞氏帝舜部落所留下的痕迹。

清凉寺遗址在1955年就发现了,2019年才进行大规模的正式发掘,时隔近半个世纪,文物的损失有多大,恐怕是难以估量的。

国家宝藏——龙山文化时代的黄河玉器文明(四)榆林神木石峁遗址评述南方石家河文化作品。

在陕西历史博博馆内的陈列。

以上牙璋与山东海滨出土的一样,是龙山时代的作品,它们证明了石峁与山东的密切关系,石峁人系从山东迁徙而来。

夏代初期的牙璋,这是离开山东以后的新创造。

此时,离夏禹建国不远了,或者,此时大禹已经出生。

石峁牙璋上承山东龙山文化,下启河南偃师市二里头的牙璋,这是夏王朝建立的前夜,在陕北积蓄力量的证明。

遗址内有很多这样的人头像。

牙璧:新石器时期。

直径13.5厘米。

青玉质,白、黄色沁。

扁平圆形,中穿孔,单面钻孔,一面斜坡状,另一面平整,有刃感。

肉部有明显开片时留下的痕迹,形成薄厚不均匀,最薄的地方用薄如纸来形容一点都不为过。

边缘有不规则形的齿牙。

玉质温润,沁色自然,深入肌里。

神木石峁出土。

胡文高先生藏品。

玉环:新石器时期。

直径8.3厘米。

青玉质,有玻璃光泽感。

扁平环形,中央单面钻孔。

此件器物体现了古人珍惜玉石的真实情况。

神木石峁出土。

胡文高先生藏品。

牙壁:新石器时期。

直径12.3厘米。

青玉质,有土沁、朱砂沁。

扁平圆形,好大于肉,肉相对较厚,有裂缝一条。

边缘有三组齿牙,其中两组为六个,一组为七个。

玉质莹润,造型古朴,充满神秘感。

神木石峁出土。

胡文高先生藏。

石峁石城内的镶嵌玉器。

玉璧:新石器时期。

鸡骨白。

外径10.5、孔径6.3厘米。

扁平圆形,中央单面钻孔,孔周经琢磨。

好大于肉,肉部由内厚外薄,缘呈刃状。

神木石峁征集。

榆林上郡博物馆藏品。

高领玉璧:新石器时期。

外径10.2厘米,内径7.5厘米,高1.4厘米。

乳黄色,有黑色斑点。

圆环形,孔周两面均有凸起的领。

肉部由内向外逐渐变薄。

整器做工精细,肉部有细裂缝一条,已粘合,神木石峁征集。

胡文高先生藏品。

玉璧:新石器时期。

直径11.2厘米。

青白色,褐色杂质,一边有沁色。

扁平圆形,中央单面钻孔,好与肉基本相等,肉薄厚均匀。

整器打磨平整,玉质光洁润泽。

胡文高先生藏品。

龙山文化 最初发现于中国山东章丘龙山镇,当地精美的黑陶文明,完全有别于黄河流域的彩陶,所以龙山文化又称做 “黑陶文化” 。

这一发现让当时中国的第一代考古工作者惊喜不已,因为这是中国独有的黑陶文化,它们证明了中华文明存在着特殊的、独立的源头。

龙山文化以山东为起点,由东向西、由北向南传播。

龙山文化时代即中国的“五帝”时代,它拉开了古代中国从氏族部落社会,逐步形成统一国家的序幕。

在中国东部,龙山文代兴起较早,结束也相应较早,而在中国中西部,龙山文化起步较晚,结束也较晚。

一般来说,中国东北地区的红山文化自距今五千多年前衰落之后,龙山文化即继之而起。

龙山文化的玉器,最初并不发达,而龙山文化的南方分支——良渚玉器却是一枝独秀,有如异军突起的。

所以,良渚文化一度曾被称为南方的龙山文化。

无论是山东的龙山玉器,还是中国中西部的龙山玉器,在中国国内都是凤毛麟角,出土成果甚少,国内各大博物馆,很少有大批量的、成系列的展示。

但是在国外,尤其在美国,龙山文化玉器数量多得惊人,美国之所以成为中国古代玉器的聚宝盆,这得益于他的强大和富有,以至于大量欧洲的收藏,纷纷流向美国。

牙璋、璇玑、平首圭和玉刀等这些典型的龙山玉器,在中国国内的正式考古发掘中,很少看到,但是在欧美,竟成为寻常之物,比比皆是。

山东出土牙璋,现存数量不超过十枚,璇玑也在十数枚以内,作为这些玉器的发源地,这是非常令人痛心的。

夏代牙璋,二里头仅出土四至五枚。

在陕北的神木石峁,考古工作者采集了数十枚牙璋,而据称有数百枚流入海外。

作为中国龙山牙璋的中兴之地,陕北的龙山牙璋还没有一枚有正式出土记录!这几乎是一种灭绝性的文物流失,数百座石棺墓,一律空空如也,而如今我们可以在美国的一个小县城的博物馆看到它们,这些永远失去了出土地点的中国历史遗物。

美国芝加哥菲尔德博物馆美国芝加哥菲尔德博物馆美国芝加哥菲尔德博物馆美国芝加哥菲尔德博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国旧金山亚洲艺术馆(陶寺)美国旧金山亚洲艺术馆美国旧金山亚洲艺术馆加拿大皇家安大略博物馆加拿大皇家安大略博物馆(陶寺类型)巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落英国大英博物馆英国大英博物馆英国大英博物馆英国大英博物馆戴润斋旧藏,不知下落戴润斋旧藏,不知下落美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆。

第6讲:龙山文化玉器

龙山文化玉器是史前文化中仅次于红山文化、良渚文化的第三大文化期,主要集中在山东河南等省份。

龙山文化玉器选用地方玉,山东潍坊临朐有龙山文化遗存、曾经在西朱封出土龙山文化古墓、当时出土了一件精美的玉簪,很难想象,四千年前临朐的人们会制作如此精美的镂空玉器。

龙山文化在山东的另一个主要地域是日照五莲,出土大量龙山文化玉石器,其中最著名的是玉璇玑。

这就是玉璇玑,具体的用途目前还没有定论,专家推测,可能是望远镜的镜头,类似于现在单反相机的镜头旋钮,具体是干啥用的,还真说不清了。

毕竟四千年过去了,不过我认为应该是祭祀用的。

山东的龙山文化范围很广,今天上午我们一行人去了潍坊最早的文化遗址,前埠下遗址,距今大约8000年前,这里也是很有感觉的,希望大家能够经常户外走走。

今晚的交流到此结束。

「每天美玉」玉环—龙山文化龙山文化—玉环(A面)龙山文化—玉环(B面)1989年出土于山东省临朐县,现存于山东省临朐县博物馆。

玉环青色,呈半透明状,玉质较粗糙,肉眼可见内部白色絮状结构。

圆环较周整,边缘明显小于孔径,边缘处略残通体光素无纹。

玉环局部放大图玉环局部放大图扩展文献中国玉器的发展史商代是我国第一个有书写文字奴律制国家。

商代文明不仅以庄重的青铜器文明,也以众多的玉器著称。

商代早期玉器发现不多,琢制也叫粗糙。

商代晚期玉器以安阳殷墟妇好墓出土玉器为代表,起初玉器755件,安用途可分为礼器、仪仗、工具、生活用具、装饰品和杂器六大类。

商代玉匠开始使用和田玉,并且数量较多。

商代出现了仿青铜统彝(yi夷)器的碧玉簋(gui 鬼)、清玉簋登实用器皿。

动物、人物玉器大大超过几何形玉器,玉龙、玉凤、玉鹦鹉,神态各异,形神毕肖。

玉人,或站,或跪,或坐,姿态多样;是主人,还是奴仆、俘虏,难以辨明。

商代已出现了我国最早的俏色玉器一一玉鳖。

最令人叹服和为成功的是,商代已开始有了大量的圆雕作品,此外玉匠还运用双线并列的阴刻线条(俗称双勾线),有意识地将一条阳文呈现在两条阴线中间,使阴阳线同时发挥刚劲有力的作用,而把整个图案变化得曲尽其秒。

既消除了完全使用阴线的单调感,又增强乐图案华纹线条的立体感。

西周玉器在继承殷商玉器双线勾勒技艺的同时,独创一面坡粗线或细阴线镂刻的琢玉技术,这在鸟形玉刀和兽面纹玉饰上大放异彩。

但从总体上看,西周玉器没有商代玉器活泼多样,而显得有点呆板,过于规矩。

这与西周严格的宗法、礼俗制度也不无关系。

春秋战国时期,政治上诸侯争霸,学术上百家争鸣,文化艺术上百花齐放,玉雕艺术光辉灿烂,它可与当时地中海流域的希腊、罗马石雕艺术相媲美。