黑陶——龙山文化的单纯质朴之美

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:1

龙山文化概述[编辑本段]龙山文化泛指中国黄河中、下游地区约当新石器时代晚期的一类文化遗存。

铜石并用时代文化,因发现于山东章丘龙山镇而得名,距今约4350─3950年。

分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。

大汶口文化出现的快轮制陶技术在这一时期得到普遍采用,磨光黑陶数量更多,质量更精,烧出了薄如蛋壳的器物,表面光亮如漆,是中国制陶史上的鼎峰时期。

1928年的春天,考古学家吴金鼎在山东省章丘市龙山镇发现了举世闻名的城子崖遗址。

他在城子崖台地的西面断层上,发掘出了与石器、骨器共存的薄胎而带黑色光泽的陶片。

这引起了当时的中央研究院历史语言研究所考古组专家的高度重视。

在此之后,考古学家们先后对城子崖遗址进行多次发掘,取得了一批以精美的磨光黑陶为显著特征的文化遗存。

根据这些发现,考古学家于是把这种以黑陶为主要特征的文化遗存命名为“龙山文化”。

自龙山遗址发现以来,考古学家分别在河南、陕西、山西、湖北等地发现了这一时期的文化遗存。

但因其文化面貌不尽相同,所以又分别命名为河南龙山文化、陕西龙山文化、湖北石家河文化、山西陶寺类型龙山文化,通称之为龙山时代文化。

这一时期文化的最显著的特征便是城址的发现。

如在山东地区,除城子崖龙山城址之外,还有寿光边线王城址,阳谷、东阿、茌平三县发现的八座城址,临淄田旺村城址等。

在河南则发现有淮阳平粮台城址、登封王城岗城址、郾城郝家台城址、辉县孟庄城址等。

龙山文化处于中国新石器时代晚期,这个时期陕西地区的农业和畜牧业较仰韶文化有了很大的发展,生产工具的数量及种类均大为增长,快轮制陶技术比较普遍,大大提高了生产效率。

同时,占卜等巫术活动亦较为盛行。

从社会形态看,当时已经进入了父权制社会,私有财产已经出现,开始跨入阶级社会门槛。

大部份龙山文化遗址,分布在山东半岛;而陕西、山西、河南、河北、辽东半岛、江苏、湖北等地区,也有类似遗址的发现。

这个文化以许多薄、硬、光、黑的陶器,尤其是蛋壳黑陶最具特色,所以也叫它“黑陶文化”。

27文|王丽雪 陈景风龙山文化黑陶艺术研究摘要:陶器为新石器文化重要的产物,其中最为突出的当属仰韶文化、马家窑文化和龙山文化。

龙山文化是新石器时代晚期黄河中下游地区发展出来的一种产物,制陶水平相比前者有了很大的提高,黑陶、红陶、灰陶、白陶和黄褐陶等色彩多样,造型丰富,其中蛋壳黑陶最具代表性。

“黑如漆、明如镜、薄如纸、声如馨、硬如瓷”---黑陶关键词:龙山文化、黑陶、艺术龙山黑陶中,“蛋壳黑陶”最为精美,坯体薄如蛋壳,造型优美端庄,是具有较强文化内涵的传统文化,无论是造型、装饰上都展现出极强的地域和时代特征。

龙山黑陶为我国传统文化的瑰宝,近年来随着国家对非物质文化遗产的重视,黑陶文化研究迫在眉睫。

如何将传统黑陶文化在新时代背景下继续优化发展,成为重中之重。

以下几点便成为研究龙山文化黑陶艺术的关键。

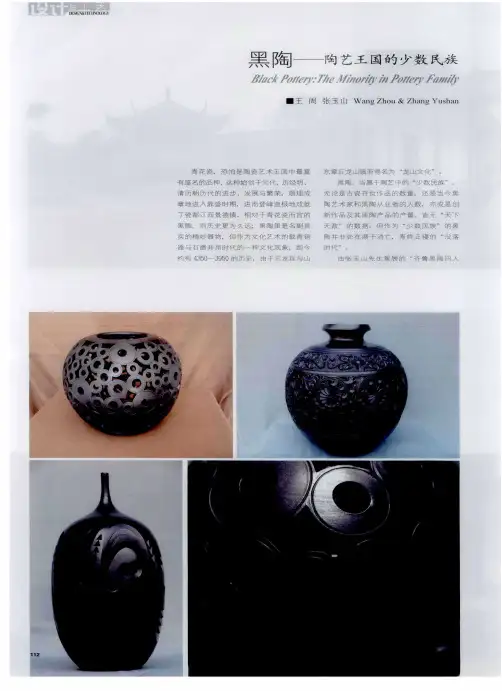

一、优美的造型特征黑陶优美的造型是给人视觉感官愉悦的初印象,人们根据不同的欣赏角度将形体图像存入大脑中,让人形成不同的感觉,吸引着人们的视线。

龙山黑陶造型复杂多样,器物品种用途各异,常见器型有尖底瓶、鬶、甗、豆、盆、鬲、翁、罐、碗、单耳杯、鼎匜和器盖等,端庄秀丽,质感润泽典雅。

黑陶,又称“蛋壳黑陶”,陶胎仅厚0.5-1毫米,胎质紧密,色泽光亮,所以制作水平要求较高。

山东龙山黑陶最具代表性,色泽黝黑,细腰薄胎,整体结构表现丰富,形态样式多样,呈阔口细腰宽底状。

在功能上既有满足人们使用功能的生活用品,如黑陶鬶是来蒸煮加热食物用的,粗壮的三足内部中空,与腹部连接一气,从而增大接触火的面积,更快地加热食物。

也有用来祭祀的礼器,其不同的造型形态具体的使用位置和使用功能也是不一样的而每个形态的具体功能也有所差异,总而言之,在经过千年的历史沉淀后依然散发出夺目的光芒。

二、精致素雅的装饰黑陶装饰以素面或磨光为主,装饰纹样较少,带纹饰的以弦纹、镂空、划纹最为常见。

镂空装饰在黑陶腹部,体现出规则、秩序之美;(图1,图2)弦纹和划纹为创作者为增添器物的艺术性有意的装饰于黑陶胎体上,时而素雅,时而澎湃,具有极强的装饰性和艺术感染力。

黑陶产地一、云梦山黑陶上溯至新石器晚期,穿越四千多年,传承民族文化精华,云梦山黑陶既有古陶纯朴自然之美,又开创现代陶艺夸张浪漫之风;既有新奇别致的优美造型,又有阴阳交错、变幻万千的神奇雕工。

欣赏云梦山黑陶就是欣赏历史、欣赏文化、欣赏自然、欣赏生活。

她给人带来的不仅是享受和愉悦,还有深深的感悟和思考。

云梦山黑陶黑如漆、亮如镜、薄如纸、声如馨,质地细腻,制作精美,端庄大方。

云梦山黑陶选用沉积距今约120万年前的黄河游泥为主要原料,经过历练、压缩、抽真空、手工拉坯、湿刻、印坯、打磨、亮光、高温碳化等古法烧制而成。

集陶艺、雕塑、浮雕、镂空、漆艺等手法于一身,形成了十几个系列、五百多个纯手工品种。

二、绥棱黑陶绥棱灵透黑陶被誉为“黑土国宝"是远古文化的结晶。

绥棱作为中国现代黑陶的发源地,至今已有近百年的生产制造历史,绥棱也因此被国家命名为“中国土陶工艺品之乡”,被文化部确认为“中国现代黑陶第一窑”,被省文化厅命名为非物质文化遗产。

灵透黑陶是2008年6月由绥棱现代黑陶文化艺术有限公司研制成功的,获得了“黑陶的制备方法”、“炎黄陶的制备方法”两项国家专利,绥棱灵透黑陶先后被许多博物馆和收藏爱好者珍藏。

三、日照黑陶日照黑陶被誉为“华夏艺术之魂”,是中国古代文明的象征。

日照历史悠久,在日照境内目前发现的800多处重要的龙山文化遗址,其出土的文物主要是陶类。

日照的黑陶制作具有4000多年的历史,工艺精湛,陶文化源远流长。

日照市东港区两城镇,是典型的龙山文化遗址。

关于两城类型的黑陶文化特征,著名考古学家梁思永先生曾说:这种陶器最占优势的颜色是黑色,所以就有了“黑陶文化”的称号。

两城类型的陶系以黑陶居多数,其中以陶质细腻、表面磨光而呈黝黑光亮尤为突出。

其它还有灰陶、褐陶、红陶、白陶、黄陶。

两城类型的陶器外表修饰以素雅光洁为其特征,故多为素面,有的经磨光,即使有纹饰者也一般都很熟练。

并且陶器制法先进,快轮普遍使用,一般陶器胎薄而轻巧。

上古龙山文化的简介龙山文化泛指中国黄河中、下游地区约当新石器时代晚期的一类文化遗存。

铜石并用时代文化,因发现于山东章丘龙山镇而得名,距今约4350─3950年。

分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。

大汶口文化出现的快轮制陶技术在这一时期得到普遍采用,磨光黑陶数量更多,质量更精,烧出了薄如蛋壳的器物,表面光亮如漆,是中国制陶史上的鼎峰时期。

1928年的春天,考古学家吴金鼎在山东省章丘市龙山镇发现了举世闻名的城子崖遗址。

他在城子崖台地的西面断层上,发掘出了与石器、骨器共存的薄胎而带黑色光泽的陶片。

这引起了当时的中央研究院历史语言研究所考古组专家的高度重视。

在此之后,考古学家们先后对城子崖遗址进行多次发掘,取得了一批以精美的磨光黑陶为显著特征的文化遗存。

根据这些发现,考古学家于是把这种以黑陶为主要特征的文化遗存命名为“龙山文化”。

自龙山遗址发现以来,考古学家分别在河南、陕西、山西、湖北等地发现了这一时期的文化遗存。

但因其文化面貌不尽相同,所以又分别命名为河南龙山文化、陕西龙山文化、湖北石家河文化、山西陶寺类型龙山文化,通称之为龙山时代文化。

这一时期文化的最显著的特征便是城址的发现。

如在山东地区,除城子崖龙山城址之外,还有寿光边线王城址,阳谷、东阿、茌平三县发现的八座城址,临淄田旺村城址等。

在河南则发现有淮阳平粮台城址、登封王城岗城址、郾城郝家台城址、辉县孟庄城址等。

龙山文化处于中国新石器时代晚期,这个时期陕西地区的农业和畜牧业较仰韶文化有了很大的发展,生产工具的数量及种类均大为增长,快轮制陶技术比较普遍,大大提高了生产效率。

同时,占卜等巫术活动亦较为盛行。

从社会形态看,当时已经进入了父权制社会,私有财产已经出现,开始跨入阶级社会门槛。

大部份龙山文化遗址,分布在山东半岛;而陕西、山西、河南、河北、辽东半岛、江苏、湖北等地区,也有类似遗址的发现。

这个文化以许多薄、硬、光、黑的陶器,尤其是蛋壳黑陶最具特色,所以也叫它“黑陶文化”。

王传东(山东工艺美术学院)伏倩倩(山东工艺美术学院)关键词 :龙山黑陶;传承与发展;生态化黑陶是龙山文化的典型器物。

龙山黑陶是中国陶文化的一部分,更是中国传统文化重要的组成部分。

黑陶文化在体现地域性文化特征的同时,也反映了传统文化思想对社会生产力、生产技术、生活方式、审美观念等影响。

关于山东龙山黑陶文化传承与发展的研究,对促进黑陶产业带动区域经济、推动企业新旧动能转换、促进现代黑陶文化艺术的传承与发展等方面,都具有重要的现实意义。

自学会制陶,人类逐步从野蛮原始的低级阶段向文明阶段发展。

先民们在长期的实践中逐渐认识到粘土可塑、耐火等各种特性,逐步掌握陶器的成型、烧制等技术,直至后来有了陶窑,发明制陶技术。

黑陶出现在新石器时代晚期的滇藏文化、大汶口文化、龙山文化、屈家岭文化和良渚文化等遗址中,是继仰韶文化彩陶之后的优秀陶种。

山东龙山黑陶相关研究城子崖遗址考古的意义龙山黑陶在山东主要分布于章丘、齐河、德州、日照、淄博、茌平等地。

龙山黑陶最早发现于城子崖遗址,城子崖遗址的发掘在中国考古史上意义重大。

在城子崖出土的陶器中有灰陶、黑陶、白陶、红陶几种,这些颜色又因烧制火候或工艺方法的不同,呈现不同深浅和混色现象。

在龙山时代出土的陶器中,磨光黑陶最为精美。

黑陶是龙山文化最重要的一个特征。

城子崖遗址,位于山东省济南市章丘区龙山街道龙山村东北,占地面积约22万平方米。

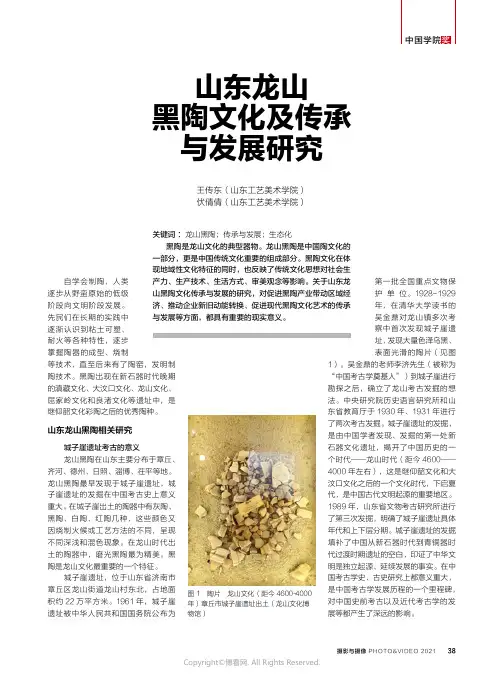

1961年,城子崖遗址被中华人民共和国国务院公布为图1 陶片 龙山文化(距今4600-4000年)章丘市城子崖遗址出土(龙山文化博物馆)山东龙山黑陶文化及传承与发展研究第一批全国重点文物保护单位。

1928-1929年,在清华大学读书的吴金鼎对龙山镇多次考察中首次发现城子崖遗址,发现大量色泽乌黑、表面光滑的陶片(见图1)。

吴金鼎的老师李济先生(被称为“中国考古学奠基人”)到城子崖进行勘探之后,确立了龙山考古发掘的想法。

中央研究院历史语言研究所和山东省教育厅于1930年、1931年进行了两次考古发掘。

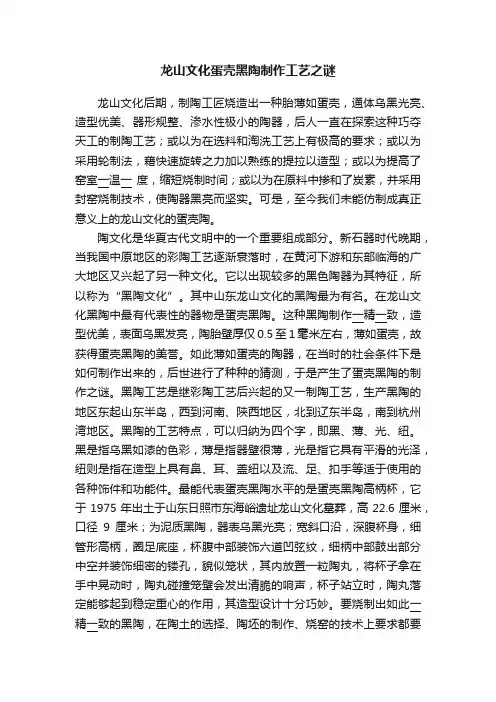

龙山文化蛋壳黑陶制作工艺之谜龙山文化后期,制陶工匠烧造出一种胎薄如蛋壳,通体乌黑光亮、造型优美、器形规整、渗水性极小的陶器,后人一直在探索这种巧夺天工的制陶工艺;或以为在选料和淘洗工艺上有极高的要求;或以为采用轮制法,藉快速旋转之力加以熟练的提拉以造型;或以为提高了窑室一温一度,缩短烧制时间;或以为在原料中掺和了炭素,并采用封窑烧制技术,使陶器黑亮而坚实。

可是,至今我们未能仿制成真正意义上的龙山文化的蛋壳陶。

陶文化是华夏古代文明中的一个重要组成部分。

新石器时代晚期,当我国中原地区的彩陶工艺逐渐衰落时,在黄河下游和东部临海的广大地区又兴起了另一种文化。

它以出现较多的黑色陶器为其特征,所以称为“黑陶文化”。

其中山东龙山文化的黑陶最为有名。

在龙山文化黑陶中最有代表性的器物是蛋壳黑陶。

这种黑陶制作一精一致,造型优美,表面乌黑发亮,陶胎壁厚仅0.5至1毫米左右,薄如蛋壳,故获得蛋壳黑陶的美誉。

如此薄如蛋壳的陶器,在当时的社会条件下是如何制作出来的,后世进行了种种的猜测,于是产生了蛋壳黑陶的制作之谜。

黑陶工艺是继彩陶工艺后兴起的又一制陶工艺,生产黑陶的地区东起山东半岛,西到河南、陕西地区,北到辽东半岛,南到杭州湾地区。

黑陶的工艺特点,可以归纳为四个字,即黑、薄、光、纽。

黑是指乌黑如漆的色彩,薄是指器壁很薄,光是指它具有平滑的光泽,纽则是指在造型上具有鼻、耳、盖纽以及流、足、扣手等适于使用的各种饰件和功能件。

最能代表蛋壳黑陶水平的是蛋壳黑陶高柄杯,它于1975年出土于山东日照市东海峪遗址龙山文化墓葬,高22.6厘米,口径9厘米;为泥质黑陶,器表乌黑光亮;宽斜口沿,深腹杯身,细管形高柄,圈足底座,杯腹中部装饰六道凹弦纹,细柄中部鼓出部分中空并装饰细密的镂孔,貌似笼状,其内放置一粒陶丸,将杯子拿在手中晃动时,陶丸碰撞笼壁会发出清脆的响声,杯子站立时,陶丸落定能够起到稳定重心的作用,其造型设计十分巧妙。

要烧制出如此一精一致的黑陶,在陶土的选择、陶坯的制作、烧窑的技术上要求都要相当的高。

龙山文化蛋壳黑陶的价值

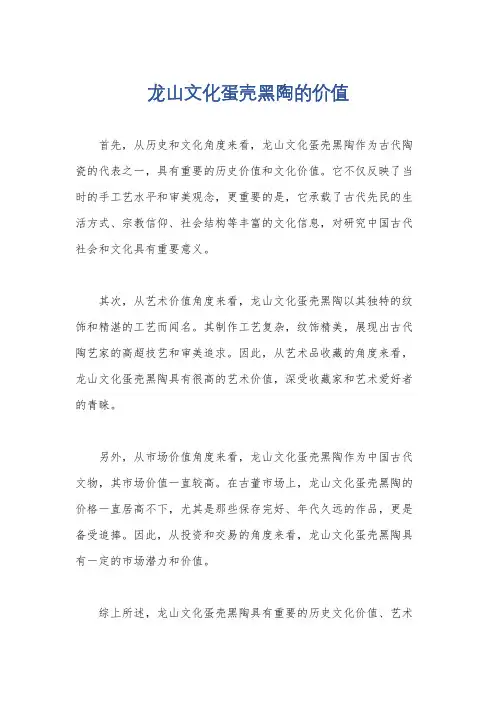

首先,从历史和文化角度来看,龙山文化蛋壳黑陶作为古代陶瓷的代表之一,具有重要的历史价值和文化价值。

它不仅反映了当时的手工艺水平和审美观念,更重要的是,它承载了古代先民的生活方式、宗教信仰、社会结构等丰富的文化信息,对研究中国古代社会和文化具有重要意义。

其次,从艺术价值角度来看,龙山文化蛋壳黑陶以其独特的纹饰和精湛的工艺而闻名。

其制作工艺复杂,纹饰精美,展现出古代陶艺家的高超技艺和审美追求。

因此,从艺术品收藏的角度来看,龙山文化蛋壳黑陶具有很高的艺术价值,深受收藏家和艺术爱好者的青睐。

另外,从市场价值角度来看,龙山文化蛋壳黑陶作为中国古代文物,其市场价值一直较高。

在古董市场上,龙山文化蛋壳黑陶的价格一直居高不下,尤其是那些保存完好、年代久远的作品,更是备受追捧。

因此,从投资和交易的角度来看,龙山文化蛋壳黑陶具有一定的市场潜力和价值。

综上所述,龙山文化蛋壳黑陶具有重要的历史文化价值、艺术

价值和市场价值,是中国古代文明的重要遗产之一,对于推动古代文化的研究和传承具有重要意义。

同时,也是一种具有较高收藏和投资价值的艺术品。

23神州文化浅析日照黑陶的历史与传承卜广云 马雯萱卜广云黑陶工作室摘要:黑陶是龙山文化最著名、最典型的陶器,被史学家称之为"原始文化中的瑰宝"。

作为一项古老的传统制陶技艺,有色如墨,声如钟,薄如纸,亮如镜,硬如瓷的美誉。

这种陶器通体漆黑,闪闪发亮,有独特的审美情趣,带有原始气息的古拙的美。

关键词:黑陶;历史;传承黑陶是我国古代的一种陶瓷器具,距今已有4500年的历史,它被称为“土与火的艺术,力与美的结晶”,而它同样具备“黑如漆、明如镜、薄如纸、声如磬、硬如瓷”等特点,在不同光线下黑陶能够呈现不同的色彩,器物花纹精致,造型唯美,更具有极强的艺术感染力与表现力。

黑陶所呈现的纯净黑色 釉面,是以独特的无釉无彩碳化窑变的古老工艺烧制而成,它经历时间的洗礼变得越黑、越亮、越能体现黑陶的价值。

中国黑陶的制作工艺要比彩陶更加纯熟、精细与独特,黑陶也是继彩陶以后,中国陶瓷业内的又一个巅峰。

黑陶既是人类的日常生活必需用具,又可以作为生产工具,同时,还可以成为表现人类创造力的艺术品,其功能几乎深入到了生活的种种领域。

陶瓮或陶罐可以贮藏粮食,陶瓶或陶壶可盛水搬运,陶釜、鬲、鼎等可作炊具,陶碗或钵可作为食具等等。

另外,各种黑陶制作的工艺品,具有优美多姿的造型与绚丽斑斓的纹饰,更可唤起人们精神境界的无限美感。

原始的黑陶工艺品需要用特定的泥土才可以烧出黑色,而最近几年随着工艺制作的技术提升,熏烟渗碳的方法被大众普遍采用,也同时带动了黑陶工艺品的极大发展,使它可以在更广泛的地方制作与传播。

黑陶文化发源于长江中下游流域的河姆渡文化,至良渚文化时达到鼎盛。

而它在中国的产地分布很广泛,有云梦山黑陶、日照黑陶、遂昌黑陶、龙山黑陶、良渚黑陶等,其中最著名的的是山东龙山黑陶和良渚黑陶。

这两个地方是黑陶的发源地。

而日照黑陶作为龙山文化最著名、最典型的陶器,也被史学家称之为“原始文化中的瑰宝。

”日照也因此有“中国黑陶城”之美誉。

龙山文化黑陶成型方法

龙山文化黑陶那可是相当了不起啊!你知道它的成型方法有多神奇吗?那可真是一门独特的艺术!

龙山文化黑陶的成型方法多种多样,就好像是一个魔法宝库。

其中一种常见的方法是泥条盘筑法,这就像是搭积木一样,把一根根泥条慢慢盘起来,一点点堆积出想要的形状。

这得多有耐心和技巧啊!看着那软软的泥巴在手中逐渐变成精美的器物,这不是魔法是什么呢?

还有一种是轮制法,利用快速旋转的轮子,让泥巴在上面成型。

这就如同舞蹈家在舞台上旋转舞动,充满了节奏感和韵律感。

通过轮子的转动,泥巴仿佛被赋予了生命,乖乖地变成各种美妙的造型,这是多么令人惊叹的技艺啊!

模制法也很有意思,就好像是用模具来塑造糕点一样,把泥巴放入模具中,按压出特定的形状。

这多像变魔术啊,一转眼,一个完美的形状就出现了。

这些成型方法可不是随随便便就能掌握的,那得经过长时间的练习和琢磨。

想想那些古代的工匠们,他们是多么用心地钻研这些技艺啊,难道不令人敬佩吗?

龙山文化黑陶的成型方法不只是一种技术,更是一种艺术表达。

它承载着古人的智慧和创造力,让我们看到了那个遥远时代的精彩。

这些黑陶作品,它们有着独特的魅力,那乌黑发亮的色泽,那精致的造型,难道不让你心动吗?

我们真的应该好好珍惜和传承这些宝贵的技艺,让它们在现代社会中继续绽放光彩。

让更多的人了解和喜爱龙山文化黑陶,感受它的独特魅力。

这难道不是我们的责任和使命吗?。

⿊陶⽂化⿊陶⽂化⼜称龙⼭⽂化,是⼀种古⽼的汉族制陶技艺;是铜⽯并⽤时代⽂化。

因发现于⼭东章丘龙⼭镇⽽得名,距今约4350—3950年。

分布于黄河中下游的⼭东、⼭西、河南、陕西等省。

⼤汶⼝⽂化出现的快轮制陶技术在这⼀时期得到普遍采⽤,磨光⿊陶数量更多,质量更精,烧出了薄如蛋壳的器物,表⾯光亮如漆,是中国制陶史上的⿍峰时期。

⿊陶,是龙⼭⽂化中最引⼈注⽬的制品。

其源⾃于⼈们的⽣活⽤器,⽽后由于质脆易碎,逐渐⾛出⽇常⽣活。

如今,⿊陶被作为艺术品供⼈们欣赏。

黄河中下游地区汉族远古先民的⽂化遗存,约诞⽣于中国新⽯器时代晚期,存在于公元前2,900年⾄2,100年。

⼀九⼆⼋年在⼭东章丘龙⼭镇城⼦崖遗址⾸次被发现,故称龙⼭⽂化。

其中⿊陶被视为龙⼭⽂化的典型标志,故⼜称⿊陶⽂化。

这个时期陕西地区的农业和畜牧业较仰韶⽂化有了很⼤的发展,⽣产⼯具的数量及种类均⼤为增长,快轮制陶技术⽐较普遍,⼤⼤提⾼了⽣产效率。

同时,占⼘等巫术活动亦较为盛⾏。

从社会形态看,当时已经进⼊了⽗权制社会,私有财产已经出现,开始跨⼊阶级社会门槛。

此同时,冶铜技术开始出现,胶县三⾥河出⼟了两件铜锥,经化验为黄铜。

⼭东龙⼭⽂化遗址出现了长⽅形⼟台式建筑,这种⼟台是夯筑⽽成的,说明商周时期盛⾏的夯⼟建筑在这时就已出现了。

⼟台四周有漫坡散⽔,是⼀⼤进步。

城址开始⼤量出现。

城⼦崖发现的⼀座,城圈长450⽶,宽390⽶,墙体是夯筑⽽成。

近年⼭东境内发现了⼗⼏座,其中七座密集分布,形成了⼀个城址群。

⿊陶⽂化从造型到图案,是⼀种远古原始⽂化的积淀。

⿊陶艺术品具有震撼⼼灵的⼒量,使⼈觉得凝重安适。

它的审美效果不是满堂⽣辉,⽽是宁静致远,它的审美品格不是优美,⽽是壮美和崇⾼,从⽽获得更⼴泛的⼼理感应。

有鉴于此,上海宝⼭⿊陶艺社为了发扬这种濒于绝响的先民的宝贵的⽂化遗产,也为了百花齐放和情有独钟的审美需要,邀集同仁包括雕塑家和龙⼭⽂化发源地的能⼯巧匠,遍览出⼟原件和各种⽂献资料,以上好的选材,优良的⼯艺,在保持“⿊如漆,是如镜,硬如瓷,声如罄”的传统⿊陶艺术的基础上,有所创新,以期发扬光⼤,从⽽使⿊陶这⼀远古的艺术获得辉煌的新⽣。

龙山文化 最初发现于中国山东章丘龙山镇,当地精美的黑陶文明,完全有别于黄河流域的彩陶,所以龙山文化又称做 “黑陶文化” 。

这一发现让当时中国的第一代考古工作者惊喜不已,因为这是中国独有的黑陶文化,它们证明了中华文明存在着特殊的、独立的源头。

龙山文化以山东为起点,由东向西、由北向南传播。

龙山文化时代即中国的“五帝”时代,它拉开了古代中国从氏族部落社会,逐步形成统一国家的序幕。

在中国东部,龙山文代兴起较早,结束也相应较早,而在中国中西部,龙山文化起步较晚,结束也较晚。

一般来说,中国东北地区的红山文化自距今五千多年前衰落之后,龙山文化即继之而起。

龙山文化的玉器,最初并不发达,而龙山文化的南方分支——良渚玉器却是一枝独秀,有如异军突起的。

所以,良渚文化一度曾被称为南方的龙山文化。

无论是山东的龙山玉器,还是中国中西部的龙山玉器,在中国国内都是凤毛麟角,出土成果甚少,国内各大博物馆,很少有大批量的、成系列的展示。

但是在国外,尤其在美国,龙山文化玉器数量多得惊人,美国之所以成为中国古代玉器的聚宝盆,这得益于他的强大和富有,以至于大量欧洲的收藏,纷纷流向美国。

牙璋、璇玑、平首圭和玉刀等这些典型的龙山玉器,在中国国内的正式考古发掘中,很少看到,但是在欧美,竟成为寻常之物,比比皆是。

山东出土牙璋,现存数量不超过十枚,璇玑也在十数枚以内,作为这些玉器的发源地,这是非常令人痛心的。

夏代牙璋,二里头仅出土四至五枚。

在陕北的神木石峁,考古工作者采集了数十枚牙璋,而据称有数百枚流入海外。

作为中国龙山牙璋的中兴之地,陕北的龙山牙璋还没有一枚有正式出土记录!这几乎是一种灭绝性的文物流失,数百座石棺墓,一律空空如也,而如今我们可以在美国的一个小县城的博物馆看到它们,这些永远失去了出土地点的中国历史遗物。

美国芝加哥菲尔德博物馆美国芝加哥菲尔德博物馆美国芝加哥菲尔德博物馆美国芝加哥菲尔德博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国旧金山亚洲艺术馆(陶寺)美国旧金山亚洲艺术馆美国旧金山亚洲艺术馆加拿大皇家安大略博物馆加拿大皇家安大略博物馆(陶寺类型)巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落英国大英博物馆英国大英博物馆英国大英博物馆英国大英博物馆戴润斋旧藏,不知下落戴润斋旧藏,不知下落美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆。

黑陶——龙山文化的单纯质朴之美

黑陶是中国古代文明的象征,尤其远古龙山文化的代表性器物,龙山文化因出土器物以黑陶为主,为区别以红陶为主的仰韶文化,又称为“黑陶文化”。

其特点是表面“黑、光、亮”,里外透黑,陶胎厚薄均匀,器形精致,造型美观,胎质坚硬,反映了我国古代制陶技术的纯熟,传承了时代的文明,是中国古代早期文化的代表。

龙山文化是我国新石器时代晚期的一种考古文化,主要分布于黄河流域,有山东、河南、陕西、山西等不同龙山文化的区分。

而山东龙山文化的黑陶具有“黑如漆、明如镜、薄如纸、声如磐”的特点,尤其是有一种薄如蛋壳的高柄杯,作为龙山文化的典型代表物,又称为“标准黑陶”,山东龙山文化又因之被称为典型龙山文化。

山东龙山黑陶数量丰富,器类众多,形式结构十分复杂,每种器物往往不满足于一种形式,富于变化。

按用途分有炊煮用的鼎、鬲、箅子等;饮食用的盆、豆、碗、盘、杯等;盛储用的、缸、罐、壳、簋、尊、带足盆等……此外还有形形色色的器盖,龙山文化陶器的附件甚多,如耳、鼻、钉等,且都精巧别致。

典型龙山陶器以黑色灰黑色为多,但也有黄陶、白陶等独立的陶系,后二者是有意识制作的。

其中最精美的是标准黑陶。

一般的黑色陶器颜色的形成大约是由于窑内为烟所熏,渗入了大量的碳素,至于标准黑陶究竟是掺入了何种“炭黑”还是在窑内为炉烟熏染得较久,才能里外漆黑,还有待运用科学分析方法来探查。

我国原始的黑陶器因体现了一种单纯质朴的极致之美,具有极高的艺术性,与仰韶文化彩陶艺术的有意纹绘极尽形色繁变之美,形成了鲜明的对比。

在中国中国工艺美术史上占有重要的一席之地。