神木石峁龙山文化玉器

- 格式:doc

- 大小:790.00 KB

- 文档页数:19

陕西神木县石峁遗址在陕西省北部神木县的群山之中,隐藏着一处震惊世界的古老遗址——石峁遗址。

这个遗址是距今约4000年前的新石器时代晚期至夏商时期的人类聚居地,以其独特的考古价值和文化内涵,吸引着世界各地的学者和游客前来探访。

本文将带大家走进陕西神木县石峁遗址,揭示其背后的历史文化秘密。

关键词:陕西、神木县、石峁、遗址、历史文化陕西神木县石峁遗址位于陕西省神木县高家堡镇。

在这个四面环山的地方,古人选择在石峁这块风水宝地定居,留下了丰富的历史文化遗迹。

从地理位置上看,石峁遗址地处黄土高原北部,毛乌素沙漠南缘,是一个典型的半干旱地区。

尽管环境恶劣,但这里却见证了新石器时代晚期至夏商时期人类文明的繁荣。

石峁遗址的发掘历程可以追溯到20世纪60年代。

自20世纪80年代以来,这里进行了多次考古发掘,发现了房屋、窖穴、墓葬等大量遗迹,以及石器、陶器、玉器、铜器等珍贵文物。

通过这些丰富的考古发现,学者们对石峁文化的特征、演变及与其他文化的关系有了更加深入的认识。

石峁遗址具有重要的文化价值。

根据考古发现,石峁文化具有独特的特征,如精美的石器工艺、成熟的陶器制作技术、复杂的城市规划和严密的丧葬制度等。

此外,石峁文化还与中原夏商文明、北方草原文明等有着密切的,对于研究中国新石器时代晚期的社会形态、经济状况、宗教信仰等方面具有极高的价值。

陕西神木县石峁遗址的发现和研究对于历史文化、考古研究具有重要意义。

首先,这个遗址是新石器时代晚期至夏商时期人类文明的重要载体,为我们提供了研究当时社会制度、经济状况、宗教信仰等方面的实物资料。

其次,石峁遗址的发掘和研究有助于深化我们对中国早期文明的认识,对于理解中华文明的起源和发展具有独特的价值。

此外,石峁遗址还为考古学家提供了一个比较完整的史前城市遗址,对于研究人类早期城市规划、社会结构等方面具有重要价值。

同时,这个遗址还为环境考古学提供了宝贵的研究素材,有助于我们更好地理解人类文明与自然环境的相互关系。

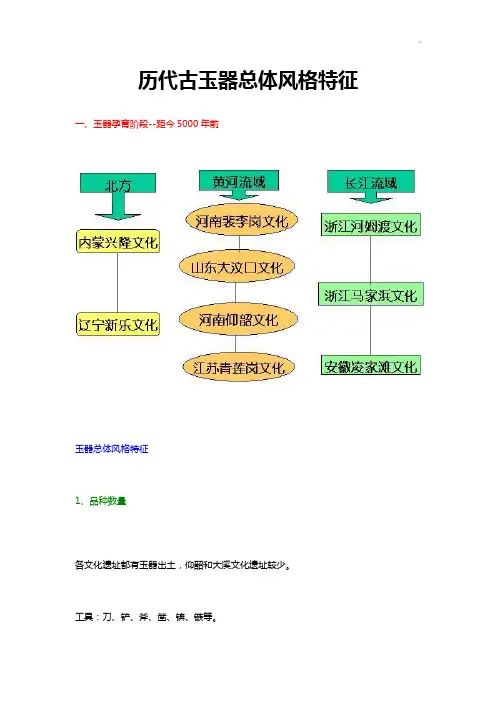

历代古玉器总体风格特征一、玉器孕育阶段--距今5000年前玉器总体风格特征1、品种数量各文化遗址都有玉器出土,仰韶和大溪文化遗址较少。

工具:刀、铲、斧、凿、锛、镞等。

饰玉:璧、璜、环、玦、镯、珠、管、坠、耳珰、指环、笄、鱼形饰等。

礼仪玉器:玉龙、玉鹰、玉人、大型玉钺等。

★各地都有玉璜、玉玦出土。

◆各地都有相当数量的饰玉出土。

▲北方以玉制工具为多,南方以饰玉为多。

◆凌家滩出土玉器丰富而独特。

2、玉质(玉材)多为当地所产,玉石不分。

北方:以岫玉为多,其次有墨玉、青玉(非和田玉)、玉髓、煤精。

黄河中下游:绿松石、水晶、粗质玉。

长江下游:透闪石玉、阳起石玉、蛇纹石玉、石英岩玉、玛瑙、玉髓、水晶、煤精、莹石、石质、粗质玉。

3、纹饰和工艺因生产力低下,琢玉工具不锋利,故:●器形简单、多小型化。

○工艺粗糙,仅琢磨打光,常见砣切痕、对钻孔▲一般光素无纹。

纹饰简单、朴实。

新石器时代:青玉玉斧新石器时代:玉环(素面,面不平,边不圆,有切痕)新石器时代: 玉管串项饰(北阴阳营文化,代表当时的工艺,玉质不好)凌家滩文化遗址发现于1985年,位于安徽省巢湖市含山县铜闸镇西南约10公里的凌家滩自然村。

遗址面积约75万平方米。

1、品种丰富、数量多。

已发现上千件玉器,主要类型有:工具:以钺为主,其次有斧、铲。

礼仪玉器:仪仗器:大型玉钺、戈、玛瑙玉斧等。

礼器:玉龙、玉鹰、玉人、玉龟、长方形玉片等。

饰玉:玉璜、玉璧、玉玦、耳珰、玉镯、玉管串、玉扣、玉冠状饰、玉喇叭形饰等。

2、玉质品种较丰富,以透闪石玉为主。

还有:石英岩玉、玛瑙、玉髓、蛇纹石玉、水晶、煤精、石质(粉砂岩、凝灰岩、流纹岩等)3、纹饰工艺★造型:较丰富、简洁,用阴刻线琢出动物、人物的头部。

出现第一龙、玉璜造型多样。

★纹饰:多数为素面,少数用阴刻线或阳线装饰。

★工艺:较原始。

常见砣切痕迹、对钻孔;圆度不好、厚度不均。

玉龙:鸡骨白色,透闪石玉玉鹰:鸡骨白色透闪石玉座姿玉人:鸡骨白色透闪石玉玉钺:仪仗器,透闪石玉(不细腻)砣切痕迹玉钺:仪仗器,水草玛瑙凌家滩出土石戈: 仪仗器,凝灰岩质石钺(工具):肉黄色凝灰岩质石凿(工具)粉砂岩质石锛玉冠状饰:鸡骨白色透闪石玉双虎首玉璜:饰玉,透闪石玉素面玉璜:饰玉,透闪石玉玉镯:石英岩玉,饰玉,圆度好玉璧:饰玉,砣切痕迹,对钻孔成熟阶段的玉器--中国玉器发展的第一个高峰这一时期为距今5000-4000年前后,即新石器晚期。

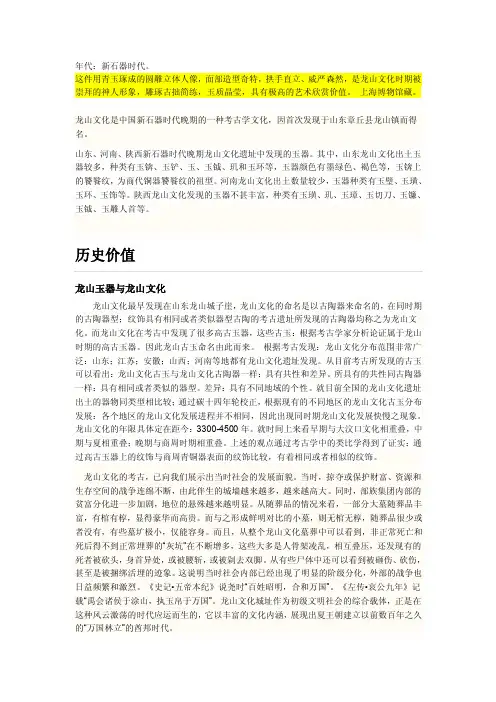

年代:新石器时代。

这件用青玉琢成的圆雕立体人像,面部造型奇特,拱手直立、威严森然,是龙山文化时期被崇拜的神人形象,雕琢古拙简练,玉质晶莹,具有极高的艺术欣赏价值。

上海博物馆藏。

龙山文化是中国新石器时代晚期的一种考古学文化,因首次发现于山东章丘县龙山镇而得名。

山东、河南、陕西新石器时代晚期龙山文化遗址中发现的玉器。

其中,山东龙山文化出土玉器较多,种类有玉锛、玉铲、玉、玉钺、玑和玉环等,玉器颜色有墨绿色、褐色等,玉锛上的饕餮纹,为商代铜器饕餮纹的祖型。

河南龙山文化出土数量较少,玉器种类有玉璧、玉璜、玉环、玉饰等。

陕西龙山文化发现的玉器不甚丰富,种类有玉璜、玑、玉璋、玉切刀、玉镰、玉钺、玉雕人首等。

龙山玉器与龙山文化龙山文化最早发现在山东龙山城子崖,龙山文化的命名是以古陶器来命名的,在同时期的古陶器型;纹饰具有相同或者类似器型古陶的考古遗址所发现的古陶器均称之为龙山文化。

而龙山文化在考古中发现了很多高古玉器,这些古玉:根据考古学家分析论证属于龙山时期的高古玉器。

因此龙山古玉命名由此而来。

根据考古发现:龙山文化分布范围非常广泛:山东;江苏;安徽;山西;河南等地都有龙山文化遗址发现。

从目前考古所发现的古玉可以看出:龙山文化古玉与龙山文化古陶器一样:具有共性和差异。

所具有的共性同古陶器一样:具有相同或者类似的器型。

差异:具有不同地域的个性。

就目前全国的龙山文化遗址出土的器物同类型相比较;通过碳十四年轮校正,根据现有的不同地区的龙山文化古玉分布发展:各个地区的龙山文化发展进程并不相同,因此出现同时期龙山文化发展快慢之现象。

龙山文化的年限具体定在距今:3300-4500年。

就时间上来看早期与大汶口文化相重叠,中期与夏相重叠;晚期与商周时期相重叠。

上述的观点通过考古学中的类比学得到了证实:通过高古玉器上的纹饰与商周青铜器表面的纹饰比较,有着相同或者相似的纹饰。

龙山文化的考古,已向我们展示出当时社会的发展面貌。

当时,掠夺或保护财富、资源和生存空间的战争连绵不断,由此伴生的城墙越来越多,越来越高大。

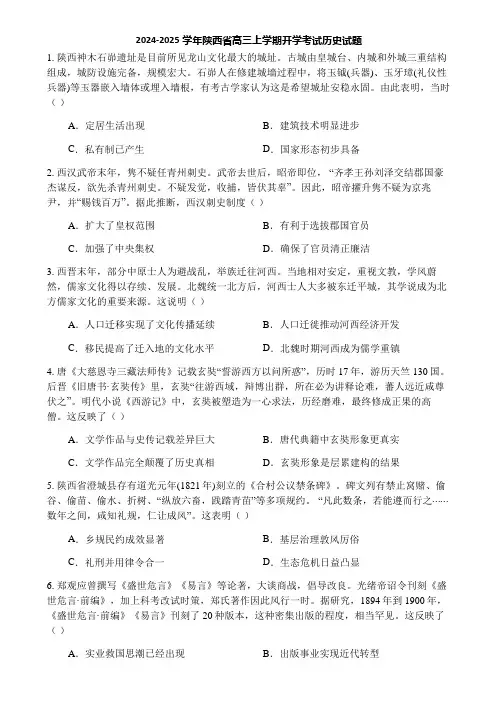

2024-2025学年陕西省高三上学期开学考试历史试题1. 陕西神木石峁遗址是目前所见龙山文化最大的城址。

古城由皇城台、内城和外城三重结构组成,城防设施完备,规模宏大。

石峁人在修建城墙过程中,将玉钺(兵器)、玉牙璋(礼仪性兵器)等玉器嵌入墙体或埋入墙根,有考古学家认为这是希望城址安稳永固。

由此表明,当时()A.定居生活出现B.建筑技术明显进步C.私有制已产生D.国家形态初步具备2. 西汉武帝末年,隽不疑任青州刺史。

武帝去世后,昭帝即位,“齐孝王孙刘泽交结郡国豪杰谋反,欲先杀青州刺史。

不疑发觉,收捕,皆伏其辜”。

因此,昭帝擢升隽不疑为京兆尹,并“赐钱百万”。

据此推断,西汉刺史制度()A.扩大了皇权范围B.有利于选拔郡国官员C.加强了中央集权D.确保了官员清正廉洁3. 西晋末年,部分中原士人为避战乱,举族迁往河西。

当地相对安定,重视文教,学风蔚然,儒家文化得以存续、发展。

北魏统一北方后,河西士人大多被东迁平城,其学说成为北方儒家文化的重要来源。

这说明()A.人口迁移实现了文化传播延续B.人口迁徙推动河西经济开发C.移民提高了迁入地的文化水平D.北魏时期河西成为儒学重镇4. 唐《大慈恩寺三藏法师传》记载玄奘“誓游西方以问所惑”,历时17年,游历天竺130国。

后晋《旧唐书·玄奘传》里,玄奘“往游西域,辩博出群,所在必为讲释论难,蕃人远近咸尊伏之”。

明代小说《西游记》中,玄奘被塑造为一心求法,历经磨难,最终修成正果的高僧。

这反映了()A.文学作品与史传记载差异巨大B.唐代典籍中玄奘形象更真实C.文学作品完全颠覆了历史真相D.玄奘形象是层累建构的结果5. 陕西省澄城县存有道光元年(1821年)刻立的《合村公议禁条碑》。

碑文列有禁止窝赌、偷谷、偷苗、偷水、折树、“纵放六畜,践踏青苗”等多项规约。

“凡此数条,若能遵而行之⋯⋯数年之间,咸知礼规,仁让成风”。

这表明()A.乡规民约成效显著B.基层治理敦风厉俗C.礼刑并用律令合一D.生态危机日益凸显6. 郑观应曾撰写《盛世危言》《易言》等论著,大谈商战,倡导改良。

AppreciatION 鉴赏12我国史前玉钺普遍分布于中原、北方、华南、长江中游、长江下游地区,出现于新石器时代晚期。

不同地区的玉钺既存在共性,也有差异性。

不同地区玉钺出土数量的多寡与各地文明不同的发展模式有关,这种不均衡也在一定程度上暗示了各考古学文化不同发展模式造就的不同前途。

钺,同戉,《说文解字》云:“戉,斧也。

”又云:“大者称钺,小者称斧。

”在考古学中,一般将呈长方形、器体扁薄、顶端有孔、另一端为双面刃的器物称为“钺”。

钺大约出现于新石器时代中期,在新石器时代晚期及龙山时代延续使用,其材质以石、玉为主,其中玉钺由于其材质的珍贵和制作的精细成为权力和财富的象征。

本文通过分区对目前各地区发现的史前玉钺进行形态研究,探讨其共性、差异性及反映的问题。

一、史前玉钺的分布及形态从目前的发掘情况来看,我国史前玉钺分布范围较广。

20世纪80年代,中国现代考古学家苏秉琦先生将我国史前文化划分为六大区系,本文据此分别对各区玉钺出土情况进行概述。

1.中原地区从目前的发掘情况看,中原地区自新石器时代晚期的仰韶文化开始出现玉钺,如灵宝西坡遗址的9座墓葬中出土有玉钺13件,陕西龙岗寺遗址的墓葬中出土有玉钺5件。

这些玉钺多为蛇纹岩,部分为软玉。

钺身多呈扁薄而瘦长的“风”字形,弧顶,近顶端多有一孔,另一端为双面弧刃。

龙山时代玉钺多见于陶寺、石峁、石家河文化遗址中。

其中陶寺墓地中随葬的玉钺数量达71件(包括软玉、半玉及似玉美石),陶寺中期大墓M22随葬有玉石钺5件,临汾下靳墓地中玉钺也有较多发现。

神木石峁遗址的城墙中出土有玉钺,在该遗址周边也征集过不少玉钺,神木新华遗址中也出土有玉钺。

此外,淅川下寨遗址的石家河墓葬中出土有玉钺。

这一时期的玉钺多呈较短的长方形或梯形,平顶,近顶端有一孔或两孔,另一端多为较直的双面刃。

总体来看,本地区玉钺从瘦长的“风”字形逐渐变短变宽,刃端由弧变直。

2.长江中游地区长江中游地区自新石器时代晚期的大溪文化开始少量出现玉钺,如高庙遗址出土玉钺1件,该钺形制较为特殊,呈较短的“风”字形,弧顶,双面弧刃,近顶部有一孔,孔两侧边有齿。

2024-2025学年湖南省长沙市雅礼中学高三上学期月考(二)历史试题1. 陕西神木石峁遗址是龙山文化晚期重要遗址,考古发掘证实了其城址由皇城台、内城和规模宏大的外城等三重城垣构成,并出土了成排房屋建筑基址,高等级贵族墓葬群以及数以万计的玉器、陶器等。

据此可知()A.神权在石峁文化中占据主导地位B.石峁人的手工业技艺十分精湛C.中原为核心的文明格局已经形成D.该遗址已具备邦国都邑的特征2. “出奔”在《春秋释例》中解释为“奔者,迫窘而去,逃死四邻,不以礼出也”。

春秋时期,主要诸侯国接受贵族出奔者次数为:鲁国37人次,楚国33人次,晋国38人次,宋国20人次,郑国19人次,齐国36人次,卫国18人次。

这反映出当时()A.统治秩序的变动B.思想文化的碰撞C.礼乐制度的崩溃D.新兴阶层的壮大3. 有学者指出:“东汉初期既然在洛阳立高庙,合祭西汉五帝,作为刘氏后裔,将世祖及以后历代皇帝神主纳于高庙中序昭穆、享祭祀,属于合乎情理的举措。

但汉明帝为光武帝单独立世祖庙,随后诸帝又皆立神主于世祖庙,却似乎隐隐含有与西汉帝系截然有别的蕴意,此举被后世视为违礼之举而加以掊击。

”这表明()A.宗法观念已被摒弃B.儒学影响政治伦理C.皇权传承缺乏规范D.祖先崇拜源远流长4. 唐开元年间,关中农业的收成非常好。

于是,开元二十五年(737)敕曰:“宜令户部郎中郑防,殿中侍御史郑章,于京畿据时价外,每斗加三两钱,和籴粟三四百万石,所在贮掌。

江淮漕运,固甚烦劳,务在安人,宜令休息。

其江淮间今年所运租停。

”据此可知,唐朝()A.漕运贸易退出历史舞台B.政府对物资流通进行理性干预C.经济重心南移趋势显现D.官民交易具有强制和掠夺色彩5. 如表为文献中有关宋代史事的部分记载。

据此可以得出的合理推论是,宋代()C.注重利用经济手段加强边地治理D.逐渐掌控了民族交往交流的主动权6. 明代万历年间,土司刘瀚将养牛圈场迁于永兴场(湖南湘西),并新建石街道。

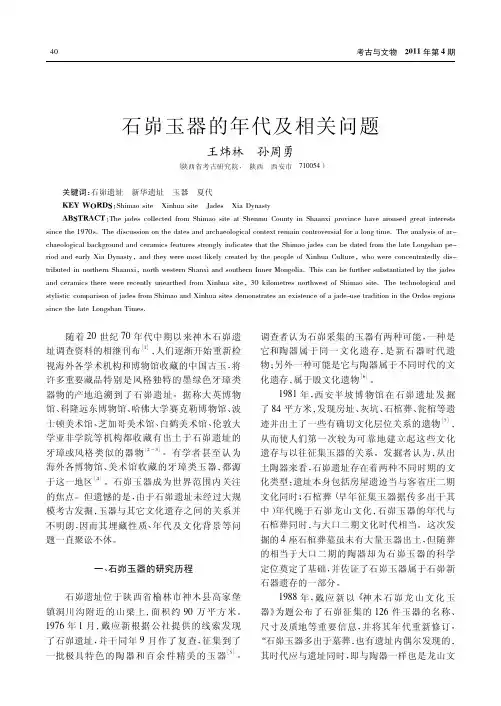

石峁玉器的年代及相关问题王炜林孙周勇(陕西省考古研究院,陕西西安市710054)关键词:石峁遗址新华遗址玉器夏代KEY WORDS:Shimao site Xinhua site Jades Xia DynastyABSTRACT:The jades collected from Shimao site at Shenmu County in Shaanxi province have aroused great interests since the1970s.The discussion on the dates and archaeological context remain controversial for a long time.The analysis of ar-chaeological background and ceramics features strongly indicates that the Shimao jades can be dated from the late Longshan pe-riod and early Xia Dynasty,and they were most likely created by the people of Xinhua Culture,who were concentratedly dis-tributed in northern Shaanxi,north western Shanxi and southern Inner Mongolia.This can be further substantiated by the jades and ceramics there were recently unearthed from Xinhua site,30kilometres northwest of Shimao site.The technological and stylistic comparison of jades from Shimao and Xinhua sites demonstrates an existence of a jade-use tradition in the Ordos regions since the late Longshan Times.随着20世纪70年代中期以来神木石峁遗址调查资料的相继刊布[1],人们逐渐开始重新检视海外各学术机构和博物馆收藏的中国古玉,将许多重要藏品特别是风格独特的墨绿色牙璋类器物的产地追溯到了石峁遗址。

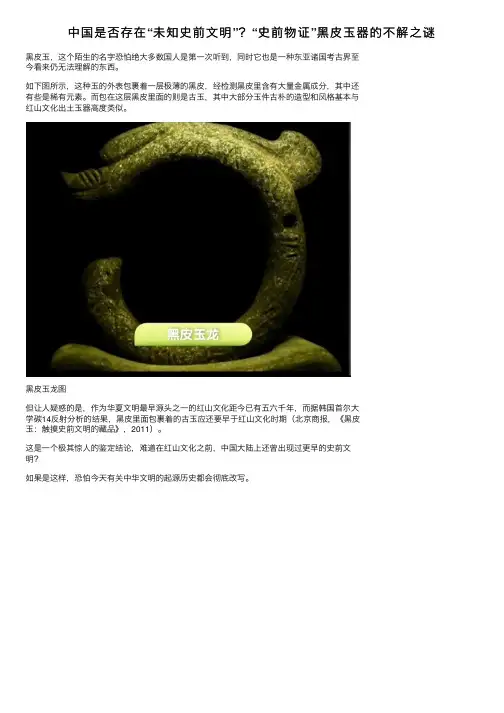

中国是否存在“未知史前⽂明”?“史前物证”⿊⽪⽟器的不解之谜⿊⽪⽟,这个陌⽣的名字恐怕绝⼤多数国⼈是第⼀次听到,同时它也是⼀种东亚诸国考古界⾄今看来仍⽆法理解的东西。

如下图所⽰,这种⽟的外表包裹着⼀层极薄的⿊⽪,经检测⿊⽪⾥含有⼤量⾦属成分,其中还有些是稀有元素。

⽽包在这层⿊⽪⾥⾯的则是古⽟,其中⼤部分⽟件古朴的造型和风格基本与红⼭⽂化出⼟⽟器⾼度类似。

⿊⽪⽟龙图但让⼈疑惑的是,作为华夏⽂明最早源头之⼀的红⼭⽂化距今已有五六千年,⽽据韩国⾸尔⼤学碳14反射分析的结果,⿊⽪⾥⾯包裹着的古⽟应还要早于红⼭⽂化时期(北京商报,《⿊⽪⽟:触摸史前⽂明的藏品》,2011)。

这是⼀个极其惊⼈的鉴定结论,难道在红⼭⽂化之前,中国⼤陆上还曾出现过更早的史前⽂明?如果是这样,恐怕今天有关中华⽂明的起源历史都会彻底改写。

红⼭⽂化⽟龙,⿊⽪⽟龙造型与其极为相似,从细节上看似乎⿊⽪⽟更为古朴⼀些但令⼈意外的是,国家⽂物局对⿊⽪⽟的存在却没有完全否定,当然也没有承认,⽽是在收到内蒙古相关专家的考证意见后谨慎的表态:如能提供出⼟⿊⽪⽟器的准确地点,我局可请内蒙古⾃治区⽂物局组织有关专家赴现场考察,以便认定⿊⽪⽟器出⼟的具体情况。

(北京⽇报,《万古风情⿊⽪⽟》,2013)为何国家⽂物局如此慎重呢?⼀是⿊⽪⽟⼲系重⼤,它涉及到了中华⽂明的起源问题,⼆是这种⽟器⾃出现起,就来历不明!⿊⽪⽟第⼀、⿊⽪⽟究竟是怎么出现的?上世纪⼋⼗年代末,在中⽇韩三国的⽂物市场,突然出现了⼀种外包⿊⽪、内为⽟⽯的收藏品。

在当时的北京潘家园古玩市场,⽂玩⽼板们对此物不屑⼀顾,⼀度认为其是现代⼯艺品,因此有时⼲脆将其当作添头,送给上门购买古玩的顾客。

当然顾客们对此物也不甚上⼼,但毕竟是块有点份量的⽯头,拿回家压⼀压咸菜缸⼦还是不错的。

不过后来时间久了,市场上就逐渐有⼈开始收购,价格⼤多在数百元⼀件,这时⿊⽪⽟才渐渐开始被⼩部分藏家们所重视,毕竟能卖钱了,⿊⽪⽟的⾝价⾃然提了⼀档,这段时期北京的⼀些藏家们收了不少这古怪玩意。

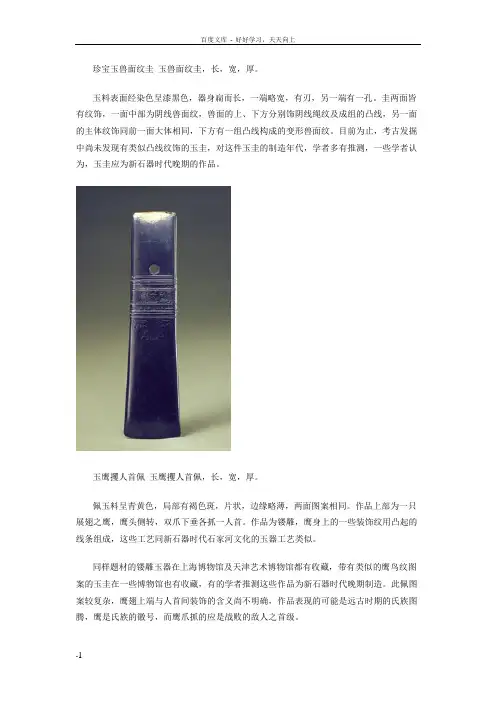

珍宝玉兽面纹圭玉兽面纹圭,长,宽,厚。

玉料表面经染色呈漆黑色,器身扁而长,一端略宽,有刃,另一端有一孔。

圭两面皆有纹饰,一面中部为阴线兽面纹,兽面的上、下方分别饰阴线绳纹及成组的凸线,另一面的主体纹饰同前一面大体相同,下方有一组凸线构成的变形兽面纹。

目前为止,考古发掘中尚未发现有类似凸线纹饰的玉圭,对这件玉圭的制造年代,学者多有推测,一些学者认为,玉圭应为新石器时代晚期的作品。

玉鹰攫人首佩玉鹰攫人首佩,长,宽,厚。

佩玉料呈青黄色,局部有褐色斑,片状,边缘略薄,两面图案相同。

作品上部为一只展翅之鹰,鹰头侧转,双爪下垂各抓一人首。

作品为镂雕,鹰身上的一些装饰纹用凸起的线条组成,这些工艺同新石器时代石家河文化的玉器工艺类似。

同样题材的镂雕玉器在上海博物馆及天津艺术博物馆都有收藏,带有类似的鹰鸟纹图案的玉圭在一些博物馆也有收藏,有的学者推测这些作品为新石器时代晚期制造。

此佩图案较复杂,鹰翅上端与人首间装饰的含义尚不明确,作品表现的可能是远古时期的氏族图腾,鹰是氏族的徽号,而鹰爪抓的应是战败的敌人之首级。

玉花斑弧刃斧玉花斑弧刃斧,新石器时代含山文化,长,宽。

此玉斧玉料呈青灰色并有较多的自然纹理而形成暗花。

斧为长条形,略扁,刃部呈前凸的弧状,斧顶略窄,近顶部有一圆孔。

此玉斧于1987年在安徽省含山县凌家滩新石器时代墓地的M4号墓葬出土。

墓葬中有大量的随葬玉器,其中包含许多精品,如玉勺、玉龟甲、玉刻图板等,并有大量玉斧。

由此推测,墓主人是地位显赫的人物,所葬玉斧既象征权力,又标志着财产的丰厚。

此件玉斧是随葬玉斧中制作最精致的一件,斧的刃部锋利,有一定的厚度和重量,具有实用性。

其玉材虽因埋葬时间久远而发生了颜色的变化,但仍不失华丽的本色。

斧的表面光滑,磨制精细,顶部略糙,可知顶部原嵌于木柄中因而未将其磨光。

此件作品显示出玉斧由实用工具向礼仪用器的转化。

玉刻图长方形板玉刻图长方形板,新石器时代含山文化,长,宽,厚。

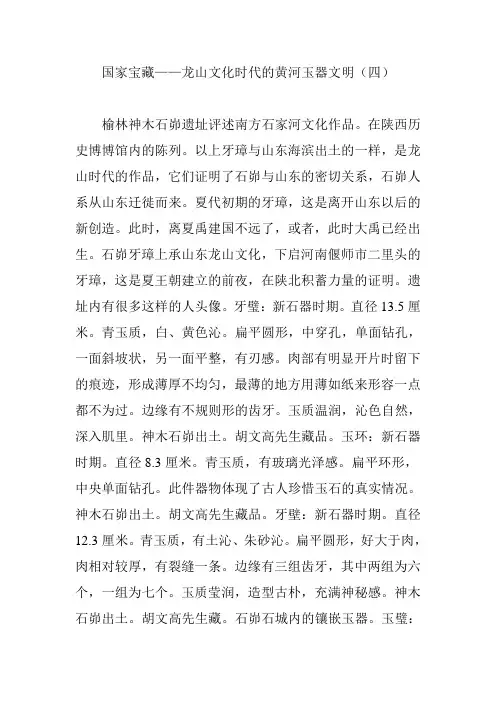

国家宝藏——龙山文化时代的黄河玉器文明(四)榆林神木石峁遗址评述南方石家河文化作品。

在陕西历史博博馆内的陈列。

以上牙璋与山东海滨出土的一样,是龙山时代的作品,它们证明了石峁与山东的密切关系,石峁人系从山东迁徙而来。

夏代初期的牙璋,这是离开山东以后的新创造。

此时,离夏禹建国不远了,或者,此时大禹已经出生。

石峁牙璋上承山东龙山文化,下启河南偃师市二里头的牙璋,这是夏王朝建立的前夜,在陕北积蓄力量的证明。

遗址内有很多这样的人头像。

牙璧:新石器时期。

直径13.5厘米。

青玉质,白、黄色沁。

扁平圆形,中穿孔,单面钻孔,一面斜坡状,另一面平整,有刃感。

肉部有明显开片时留下的痕迹,形成薄厚不均匀,最薄的地方用薄如纸来形容一点都不为过。

边缘有不规则形的齿牙。

玉质温润,沁色自然,深入肌里。

神木石峁出土。

胡文高先生藏品。

玉环:新石器时期。

直径8.3厘米。

青玉质,有玻璃光泽感。

扁平环形,中央单面钻孔。

此件器物体现了古人珍惜玉石的真实情况。

神木石峁出土。

胡文高先生藏品。

牙壁:新石器时期。

直径12.3厘米。

青玉质,有土沁、朱砂沁。

扁平圆形,好大于肉,肉相对较厚,有裂缝一条。

边缘有三组齿牙,其中两组为六个,一组为七个。

玉质莹润,造型古朴,充满神秘感。

神木石峁出土。

胡文高先生藏。

石峁石城内的镶嵌玉器。

玉璧:新石器时期。

鸡骨白。

外径10.5、孔径6.3厘米。

扁平圆形,中央单面钻孔,孔周经琢磨。

好大于肉,肉部由内厚外薄,缘呈刃状。

神木石峁征集。

榆林上郡博物馆藏品。

高领玉璧:新石器时期。

外径10.2厘米,内径7.5厘米,高1.4厘米。

乳黄色,有黑色斑点。

圆环形,孔周两面均有凸起的领。

肉部由内向外逐渐变薄。

整器做工精细,肉部有细裂缝一条,已粘合,神木石峁征集。

胡文高先生藏品。

玉璧:新石器时期。

直径11.2厘米。

青白色,褐色杂质,一边有沁色。

扁平圆形,中央单面钻孔,好与肉基本相等,肉薄厚均匀。

整器打磨平整,玉质光洁润泽。

胡文高先生藏品。

龙山文化 最初发现于中国山东章丘龙山镇,当地精美的黑陶文明,完全有别于黄河流域的彩陶,所以龙山文化又称做 “黑陶文化” 。

这一发现让当时中国的第一代考古工作者惊喜不已,因为这是中国独有的黑陶文化,它们证明了中华文明存在着特殊的、独立的源头。

龙山文化以山东为起点,由东向西、由北向南传播。

龙山文化时代即中国的“五帝”时代,它拉开了古代中国从氏族部落社会,逐步形成统一国家的序幕。

在中国东部,龙山文代兴起较早,结束也相应较早,而在中国中西部,龙山文化起步较晚,结束也较晚。

一般来说,中国东北地区的红山文化自距今五千多年前衰落之后,龙山文化即继之而起。

龙山文化的玉器,最初并不发达,而龙山文化的南方分支——良渚玉器却是一枝独秀,有如异军突起的。

所以,良渚文化一度曾被称为南方的龙山文化。

无论是山东的龙山玉器,还是中国中西部的龙山玉器,在中国国内都是凤毛麟角,出土成果甚少,国内各大博物馆,很少有大批量的、成系列的展示。

但是在国外,尤其在美国,龙山文化玉器数量多得惊人,美国之所以成为中国古代玉器的聚宝盆,这得益于他的强大和富有,以至于大量欧洲的收藏,纷纷流向美国。

牙璋、璇玑、平首圭和玉刀等这些典型的龙山玉器,在中国国内的正式考古发掘中,很少看到,但是在欧美,竟成为寻常之物,比比皆是。

山东出土牙璋,现存数量不超过十枚,璇玑也在十数枚以内,作为这些玉器的发源地,这是非常令人痛心的。

夏代牙璋,二里头仅出土四至五枚。

在陕北的神木石峁,考古工作者采集了数十枚牙璋,而据称有数百枚流入海外。

作为中国龙山牙璋的中兴之地,陕北的龙山牙璋还没有一枚有正式出土记录!这几乎是一种灭绝性的文物流失,数百座石棺墓,一律空空如也,而如今我们可以在美国的一个小县城的博物馆看到它们,这些永远失去了出土地点的中国历史遗物。

美国芝加哥菲尔德博物馆美国芝加哥菲尔德博物馆美国芝加哥菲尔德博物馆美国芝加哥菲尔德博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国旧金山亚洲艺术馆(陶寺)美国旧金山亚洲艺术馆美国旧金山亚洲艺术馆加拿大皇家安大略博物馆加拿大皇家安大略博物馆(陶寺类型)巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落巴尔旧藏,不知下落英国大英博物馆英国大英博物馆英国大英博物馆英国大英博物馆戴润斋旧藏,不知下落戴润斋旧藏,不知下落美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆美国弗利尔博物馆。

走进陕北神木石峁遗址观后感在一个晴朗的周末,我来到了陕北神木石峁遗址,这是一片古老而神秘的史前遗址。

一进入石峁遗址,我就被眼前的景象所震撼。

众多巨大的土山堆砌而成的城墙,构成了一个庞大而壮观的防御体系。

通过解说员的介绍,我了解到这些土山堆实际上是用黄土和碎石垒积而成的,每一个土山堆都有着精确的设计和计算,形成了防御体系的一部分。

这种独特的建筑方式让我对史前人类的聪明才智感到惊叹。

这里仿佛是一个古老的迷宫,让我不禁想象起史前时代人们生活的场景。

在遗址中,还有一处神秘的中央建筑,这是我最感兴趣的地方。

解说员告诉我们,这是一座史前宫殿,建筑风格独特而精美。

在宫殿的内部,还发现了一些史前居民的生活用品,比如陶罐、石锛等。

这些生活用品展示了史前居民的工艺技术和生活方式。

无论是陶罐还是石锛,都展现出了史前居民对生活的热爱和追求。

这让我更加钦佩他们的智慧和勤劳。

除了宫殿以外,还有一些廊道、窖穴等建筑物,组成了整个遗址的结构。

这些建筑物突显了史前居民对祖先崇拜的信仰。

在廊道的尽头,还有一处巨大的石头雕像,这是史前居民对神明的崇敬之作。

雕像的鲜明图案和精巧的雕刻令我惊叹不已。

这些史前居民虽然没有现代的科技设备,但他们却能够创造出如此精巧和美丽的艺术品,这充分展现了他们的智慧和艺术能力。

除了建筑和艺术作品,陕北神木石峁遗址还保存了大量的文物和遗迹。

这些文物和遗迹是研究史前文明的重要依据。

在遗址的博物馆里,我看到了大量的陶器、玉器、骨器等史前文物,这些文物让我更加感受到了史前人类的智慧和文化。

同时,博物馆还通过图文并茂的展示和解说,让我更加了解了史前居民的生活和社会制度,这使我对史前文明的研究产生了浓厚的兴趣。

走出石峁遗址,我心中充满了对史前居民的敬意和钦佩。

他们没有现代的科技和知识,但他们凭借智慧和勤劳,塑造了灿烂的古代文明。

陕北神木石峁遗址是这段古文明的见证,走进这里,我仿佛时间倒流,亲身感受到了史前人类的伟大和不朽。

考古与文物1988年第5、6期神木石峁龙山文化玉器戴应新中国玉器饮誉世界,有着悠久的发展历史,地下的发现不断充实和更新人们对这部史书的认识,同时也促使我们对它所反映的礼制进行探索。

本文介绍的石峁玉器共127件,编号SSY1—SSY127,是陕北神木县石峁龙山文化遗址出土玉器的一部分,为笔者1976—79年在该遗址调查试掘时征集所得,现珍藏于陕西省博物馆,其中19件发表于《考古》1977年3期(1),引起中外学人的关注。

一石峁玉器形制多样,色彩绚丽,有黑、青黄、红、深绿、碧绿、紫、灰、白诸色,玉质温润缜密,光泽灿然,晶莹可爱,在同类遗址中实属难得。

可惜“生不逢时”,出土于十年浩劫之际,绝大多数被当作玉料卖给了高家堡农副公司,据负责收购的段同志说总计有两大筐,不下四五百件,且都是质料精美者,我们征集的是其中未相中的那部分而已。

真是“黄钟毁弃”啊!现存这批玉器,计有牙璋、圭、斧、钺、戚、戈、刀、璧、璜及艺术雕刻。

有几件玉器显然是其它器形改制的,还保留原器形的某些特征,兹分述如下:牙璋28件,编号SSY1—SSY28(图一,2)。

墨玉质,油黑如漆,惟刃口薄处色较浅呈深茶色。

器表有水蚀斑垢。

形似铲,首部岐出如两个齿牙相对,或内凹成月牙状,刃在里侧。

体扁平而长,柄作方形前方正中透穿一孔,末端一边往往斜行。

柄体连接处向两侧突出体外,有的还附有齿状侧饰,除SSY17号刻有阴线花纹外,其余均为素面,首部和体与柄结合处最宽,体干平视呈亚腰形,只有SSY15号璋的首部反比柄部为窄。

图一SSY10、13、15号璋刃鲁钝,SSY18号璋刃口稍浑圆,仅比其外侧的扉棱薄些,没有开刃,由知璋牙的刃只有某种象征性意义而无实用价值(图版壹,1)。

1.牙璋圭9件,编号SSY71、74、75、76、77、78、79等。

分别由青玉、墨玉、黄玉、绿玉和鸡骨白玉磨成,方首或两角略圆成弧形(图版肆,2、图一,13)此即吴大澂《古玉图考》所谓的镇圭和琬圭。

刃钝,体扁长,一端穿一到二个圆孔,孔端窄于首部。

2.圭SSY29号圭斜刃薄锐,体干特长呈亚腰形,而且不大对称,乃牙璋所改制(图一,10)。

缘璋齿牙薄脆易折,而玉珍贵,故主人将其体干与柄部的界线磨去,改制成圭而赋予新的意义,另派了用场。

SSY30号圭首部内凹有刃,孔旁侧缘有一豁口,也是牙璋改作的(图一,6)。

斧1件。

编号SSY44。

蛇纹石化栏杆岩磨成,色彩斑烂。

方刃,弧背,刃部稍宽,两侧甚长,近背处纵穿二圆孔(图版壹,4)。

4.斧钺5件。

编号SSY46、47、48、49、51。

黄玉质呈蒸粟色,隐隐透出云朵形和烟丝状纹理,有透明感(图版肆,6)。

刃部稍宽而钝,作弧形或斜弧形,背平直,体扁平近方形,穿一孔或二孔。

6.钺戚1件。

编号SSY45。

黄玉质有云烟纹,弧刃两角微翘出体外,平背,两侧近直各有两组齿饰,近背端穿前后相对的大小孔各一个(图版壹,5)。

5.戚戈3件(编号SSY118、120、121)118号戈为赭色并布满紫点,前锐后方,援内无分界,无孔,仅具戈的形状(图一,8)。

120号戈为灰色隐透黑色斑点,长援无胡,单刃在援下缘,方内与援无分界,正中穿一大孔,近末端有一小孔。

121号戈系墨玉质,长援方内,援上下有刃,双刃向前折聚成锋,援身扁平无棱脊,援与内有明显分界。

内中有一穿(图版肆,3)。

3.戈玉刀近40件(编号SSY57、59、60、61、62、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、9、97、98、99、100、101、102、103、104)。

依长宽比例,可分为:宽短型,长约宽的一倍左右,长度在20厘米以下,如SSY105—107的三件刀(图版壹,6)和SSY97—98的两件刀(图版肆,5)皆属之。

青玉质,长方形,刃微向外凸成弧形或向内凹,也有的无刃,有刃者背平稍厚,两侧不完全对称,刃比背稍长,近背处横列二孔或一端正中穿一孔。

6.刀5.刀中长型长度在20—25厘米左右,宽为刀长的1/3或1/4,如SSY89、90、91、93号刀,平背刃微内凹,两侧不对称,一头稍宽,近背处穿2—3孔(图一,5)。

SSY89号刀近一侧正中穿孔较大(图一,8)。

SSY91号刀亦有一大孔(图一,4)。

窄长型墨玉或青玉质,长度在30厘米以上,最长达54厘米,如SSY82、83、84、85、87、88、92、95和96号刀皆是(图一,1)。

宽度约为长度的1/4—1/6。

背短平直而厚,刃部薄长微有弧度,穿3—5孔。

其中SSY83、84、85、97号刀靠近一端的正中穿孔较大,与近背处的一孔接近,吴大澂把这种刀定名为“毊”,说“其三孔之外又有一孔何也?曰:此系俎之孔故居中而向后”(2)实际也是一种刀,然大孔为装系络饰之说有一定道理,SSY85号刀一端呈月牙状,有薄刃,保有牙璋首部的基本特征,是用璋改磨成刀的。

异形璧2件(编号SSY42、43)。

玉髓质,呈晶亮的乳白色,有玻璃质的透明感,杂有红色、黄色晕彩。

环状,周边有三个齿状突出,各齿间距相等(图版壹,3)。

SSY43齿间有缺刻,吴大澂定为“璇玑”(3),说是天文仪器,尔后遂以讹传讹,沿用几及百年。

夏鼐先生特出而予以纠正说“各齿高低阔狭又不一致,是不能作为仪器中齿轮以起转动之用”“实为边缘有饰的璧”(4),这二件璧牙外缘薄如刀刃,而孔经尤大,确不能起齿轮转运的作用,益证夏先生的“当和普通璧环一样作为装饰品之用”(5)论点的正确。

3.璇玑璧一件。

编号SSY41,黄烟玉,器甚薄,外径恰是内径的一倍(图一,9)。

《尔雅》“肉倍好谓之璧”,与此比例正合。

璜10件。

编号SSY31—40,青玉,呈暗绿色或褐色。

SSY31号璜作扇面形,约圆的三分之一,两端各穿一孔。

SSY33,34和38—40号五件璜一头有断茬,两端不对称,有的外缘有突出的齿牙装饰,两端各穿一孔或一端穿二孔(图版壹,2),殆由它器改琢而成,属“废物利用”而作成此新的形状。

SSY35—37三个璜均无孔,不能穿系佩戴,是半成品。

2.璜玉雕艺术品:人头象1件。

编号SSY122。

玉髓质,双面平雕。

头束高髻,团脸,鹰勾鼻,半张口,下唇稍长,线刻大眼,耳轮偏后,腮部鼓出,细颈,面颊透钻一圆孔,高4.5厘米(图版肆,4)。

雕刻手法古拙,各部比例虽有失当,但形象传神,酷似今日陕北壮年男子相貌,尤表现出他的健美与憨厚。

4.人头雕像玉蚕一件。

编号SSY123。

灰玉,头小向前伸出,扁长体,杀尾向下微曲,体无纹饰,简洁明快而活现其尾部支撑躯体蠕动前行之态。

穿一孔,长9.2厘米(图版肆,1)。

1.蚕、虎头、蝗、螳螂虎头1件。

编号SSY124,正视作方形,侧视为圆形并纵贯一圆孔。

正面两面雕出虎头形象,其耳眼鼻图案化,凹凸有致(图版肆,1)。

玉蝗1件。

编号SSY125。

青玉,圆头方吻,体浑圆,颈与尾部稍细,线雕花纹似双翅,长7厘米(图版肆,1)。

螳螂1件。

编号SSY126、紫玉,圆头勾吻,甬形体,雕琢流线花纹,躯体前后各有一棱外突,有跳跃感。

长6厘米(图版肆,1)。

此外,还有一些残器和半成品,不一一论列。

石峁遗址面积50000平方米,发现白灰面房址,灰坑,石棺葬和瓦棺葬等遗迹(6),出土陶器以灰陶和外表磨光的黑灰陶为主,器形有鼎、鬲、斝、盉、尊、杯、瓶、瓮、罐和单耳罐、双耳罐、折肩罐等,与关中客省庄第二期文化关系密切,因此石峁遗址应属于客省庄第二期文化,亦即陕西龙山文化,它的年代也比较接近于客省庄第二期文化。

石峁玉器多出于墓葬,也有在遗址内偶而发现的,其时代应与遗址同时,即与陶器一样也是龙山文化的遗存。

以前我们认为葬玉墓可能晚些,或许接近商代,但经多次调查和试掘,迄未发现晚于龙山时期的陶器,所以我们现在认为:石峁玉器和陶器都是龙山时期的,石峁遗址是一处规模宏大,遗存丰富的龙山文化遗址。

二石峁陶器的制作方法,系采用泥条盘筑,模制和轮制三种技术。

在尊,双耳罐、侈口折肩罐和深腹鼎上都留有明显的轮修痕迹,转盘工具的发明使用对我们了解石峁玉器的制作工艺是十分重要的。

石峁玉器,经鉴定系由墨玉、玉髓、石英岩、大理石岩、蛇纹石岩、基性、超基性变质岩和酸性硅酸岩质料磨成,属软玉类,硬度在6—7度之间。

其中一些玉器是美石而不是玉。

玉料的来源当在陕北本地及其附近的内蒙、甘肃和关中一带,在古代,陕西是著名玉石产地之一,兰田美玉,久负盛名。

陕西古属雍州之域,《史记·夏本纪》引《禹贡》云:“雍州,……贡珍珠琳琅毋”,《集解》:孔安国曰:“毌琳即玉名,琅毋,石名而似珠者”。

清人刘大同《古玉辨》:“古玉出土者,以陕甘为最上,冀、鲁、豫、晋以及皖北,徐、杨等处次之”。

与石峁玉刀质料及器形相同的器物在米脂、靖边和延安也屡有发现,距石峁不远的新华龙山遗址亦出有玉斧玉璧,可见这种质料的矿物在陕北是不难得到的。

石峁玉器器形大,种类多。

工艺精、制作水平比我们想象的要高,以致我们在初见到时,居然不敢相信它们是龙山时期的东西。

硕大的牙璋和颀长的多孔玉刀及玉戈等都是墨玉质料,形制规范,边缘整齐。

当然石峁人不可能采集到这么多大小尽如人意的玉料,而是从大块玉料上把需要的小块料切削下来的,显示出已有较高的“开料”技术。

那么他们是怎样“开料”和用什么手段加工琢磨的呢?尽管器物在成型前都经磨光,可在一些玉器上还是能观察到“开料”与琢制的珠丝马迹的。

如SSY13号牙璋从柄末到刃口有一条纵贯器身的棱线,该棱线两侧的面高低微有差别,从而把器身平面分为两个台面,棱线并不端直而呈弧形弯曲;同样的例子在SSY73号玉刀(图版肆,5)上也可看到,而且弧度更为明显,这无疑是转盘磨具留下的痕迹;SSY77号墨玉圭亦留有长长的弧线台痕。

凡此,纵然不是“开料”的痕迹,也应是加工琢磨时打下的“印记”。

宋应星《天工开物》:“凡玉初剖时,冶铁为圆盘,以盆水盛沙,足踏圆槃使转,添沙剖玉,遂忽判断”(7)。

这是明代解玉的情形,处在新石器时代晚期的石峁人,不会也不可能制造金属的圆槃,但其已掌握转盘的技术则是事实,并使用于制陶,前面已有说明。

玉质坚硬细密,攻玉制器必须借助水和硬度大于玉的细沙(俗称解玉砂)作介质,根据需要利用不同的工具反复进行琢磨。

从上述几件玉器上的弧线痕迹得知,石峁人也用转盘工具磨造玉器,这转盘虽非金属制成,然有水和解玉砂的作用,是能达到预期的目的和效果的。

钻孔127件玉器除9件无孔外,其余118件都有1—2或3—5个大小不同的圆孔,多数孔系一面下钻,观察孔痕,扁平体薄的器物孔眼都很光圆,不过孔壁都经过进一步的磨研加工,有的孔却呈上口较大,下口较小,孔壁剖面呈斜坡形,如SSY8号牙璋和SSY45号玉戚的大孔,SSY46号玉戚的大孔以及SSY74号玉圭的孔都具这种形状,这是使用“桯钻”留下的痕迹,因为圆棍状的“桯钻”在蘸沙浆不断钻进的过程中,其头端由于磨损而变细,因而钻出来的孔就形成那种上口大下口小的斜坡状孔壁。