《春秋左传》导读

- 格式:doc

- 大小:132.00 KB

- 文档页数:26

1“中国有礼义之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

”这句话是谁说的?()(1.0分)1.0分A、何休B、杜预C、范宁D、孔颖达•正确答案:D 我的答案:D2“诸夏亲昵,不可弃也”这句话是谁说的?()(1.0分)1.0分•A、齐桓公••B、管仲••C、晋文公••D、孟子•正确答案:B 我的答案:B3“天生民而树之君,以利之也”的谁的话?()(1.0分)1.0分A、子产B、师旷C、晋文公D、邾文公•正确答案:D 我的答案:D4“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”,这句话出自哪里?()(1.0分)1.0分•A、论语••B、孟子••C、荀子••D、左传•正确答案:A 我的答案:A5下面关于“三世之说”说法正确的是()。

(1.0分)•A、是对历史的客观描述••B、是对历史的主观描述••C、是一种历史哲学••D、以上说法都不对•正确答案:C 我的答案:C6《公羊》三世中的所见世指的是什么?()(1.0分)1.0分•A、隐、桓、庄、闵••B、襄、昭、定、哀••C、昭、定、哀••D、文、宣、成•正确答案:C 我的答案:C7《公羊》所传闻世共有多少年?()(1.0分)•A、91••B、85••C、88••D、96•正确答案:D 我的答案:D8按《公羊传》,以下何种情况属“讨贼之辞”?()(1.0分)1.0分•A、郑伯克段于鄢••B、卫人杀州吁于濮••C、蔡人殺陳佗••D、宋人弑其君杵臼•正确答案:B 我的答案:B9《春秋公羊传》的成书时代是()。

(1.0分)•A、东汉••B、春秋时期••C、西汉••D、战国时期•正确答案:C 我的答案:C10齐桓晋文霸业的不同之处体现为()。

(1.0分)1.0分•A、齐侯有一匡天下之志••B、齐侯有自己的私心••C、晋文对待曹、卫等国家尤为酷烈••D、以上说法都对•正确答案:D 我的答案:D11隐长又贤,但不宜立的原因是()。

(1.0分)•A、隐长又贤••B、恐诸大夫之不能相幼君也。

••C、立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

馆藏中国古代经典书目导读前言中国古代文化典籍凝聚了中国传统文化的精髓,是祖先留给我们的丰厚精神财富。

经典是人类精神宝库中最灿烂的组成部分,它们凝聚了作者对人生、社会和时代的思考,具有永恒的艺术魅力和深刻的思想内涵,是每个人一生中都不应错过的精神驿站。

世代中国人通过经典阅读而汲取了多方面的营养,传承了中华文化,创造了新的生活经验。

阅读经典可以给人以智慧的启迪,可以提高一个人的修养,从而为走向成功的人生打下坚实的基础。

经典阅读在今天仍然是我们提高自身素质、保持民族自信的一条有效途径。

中国古代文化典籍浩如烟海,不能一一赘述。

这里精选了几部有代表性、流传较广、影响较大的作品,通过“必读理由”、“作者简介”、“内容提要”、“名家汇评”、“延伸阅读”等栏目帮助读者多角度解读经典,为深入阅读提供指导。

使读者在提高阅读效率的同时,获得更多的想象空间和文化熏陶。

馆藏中国古代经典书目1.《周易》——群经之首,大道之源。

索书号:B22/120 馆藏:社科书库2.《诗经》——我国第一部诗歌总集。

索书号:I222.2/19 馆藏:文学书库3.《尚书》——纪言述事之祖。

索书号:B22/9 馆藏:社科书库4.《春秋左传》——我国第一部叙事详备的编年体史书。

(春秋)左丘明索书号:K225/57 馆藏:社科书库5.《国语》——我国现存第一部国别体史书。

(春秋)左丘明索书号:K225/52 馆藏:社科书库6.《战国策》——我国第一部记录策士谋臣言行的专集。

(西汉)刘向索书号:K231/22 馆藏:社科书库7.《孙子兵法》——我国第一部军事著作,世界古代第一兵书。

(春秋)孙武索书号:E892/11 馆藏:社科书库8.《论语》——我国第一部语录体散文作品。

索书号:B222/171 馆藏:社科书库9.《孟子》——是儒家学说的经典著作之一。

(战国)孟轲索书号:B22/121 馆藏:社科书库10.《荀子》——先秦重要的哲学著作和散文集。

春秋讨论稿《春秋》主要有三传,《左传》长于事,《公羊传》和《榖梁传》长于义。

三传之中,只有《公羊传》谈到三世,总共出现 3 次,且 3 次同辞隐公元年,公子益师卒。

传曰: 何以不日? 远也。

所见异辞,所闻异辞,所传闻异辞。

桓公二年,三月,公会齐侯、陈侯、郑伯于稷,以成宋乱。

传曰: 内大恶讳,此其目言之何? 远也。

所见异辞,所闻异辞,所传闻异辞。

隐亦远矣,曷为为隐讳? 隐贤而桓贱也。

哀公十有四年,春,西狩获麟。

传曰: 何以书,记异也。

《春秋》何以始乎隐? 祖之所逮闻也。

所见异辞,所闻异辞,所传闻异辞《公羊传》文 3 次谈到三世异辞,每回又 3 次重复“异辞”二字。

子曰: “书之重,辞之复,呜呼! 不可不察也。

其中必有美者焉"。

但凡《春秋》经传中用辞相同、重复出现的,其中必有可观之处,不可不慎重。

隐公元年言,三世异辞,旨在解释鲁国大夫之卒,记日不记日的问题,隐公二年则旨在解释不为桓公隐讳的原因,两次都以“远也”引出,暗示我们“所见异辞、所闻异辞、所传闻异辞”跟时间远近有关。

哀公十四年提到三世异辞,则是为了解释《春秋》为什么从隐公开始书写,《传》文说这是父祖所能知道的最远时代的事情,再远的就没法听闻了。

同样在说时间“远"。

隐公、桓公离谁“远”? 文意当指书写的作者,即孔子。

《春秋》十二公之中,隐桓之世离孔子所处时代最远,所以大夫卒不记日,桓公行恶不隐讳。

这三处事例或在《春秋》之始,或在《春秋》之终,按照《传》文“所见异辞,所闻异辞,所传闻异辞”直指离孔子所处时代之时间远近不同,书写的文辞也相应有所不同首先,董子明确了三世所指,隐、桓、庄、闵、僖为一世,为所传闻; 文、宣、成、襄为一世,为所闻; 昭、定、哀为一世,为所见。

其次,董子扩展了三世之例,还解释了划分十二公为三世的根据——“与情俱”,具体可以分为两个层面。

《春秋》按时间远近来组织文辞,实质是与人情亲疏厚薄紧密相连,人情莫不亲近疏远,与此相应,三世文辞也伸近屈远、详近略远,近者恩厚,所以文辞更详细,远者恩少感情薄,文辞也相对简略,这便是“近近而远远,亲亲而疏疏”,此其一。

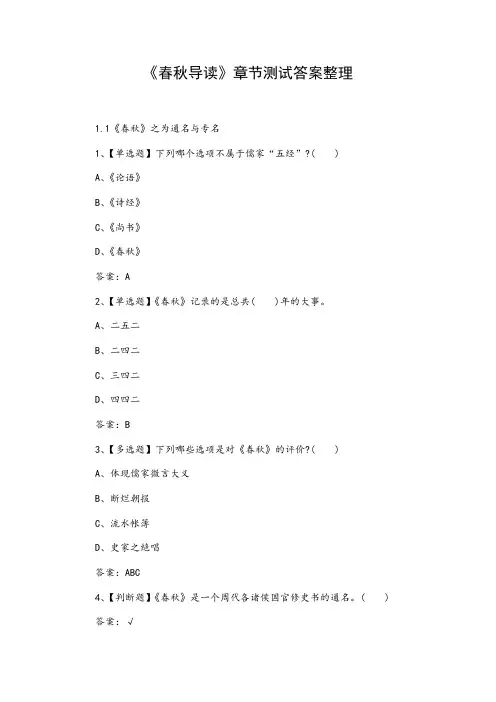

《春秋导读》章节测试答案整理1.1《春秋》之为通名与专名1、【单选题】下列哪个选项不属于儒家“五经”?( )A、《论语》B、《诗经》C、《尚书》D、《春秋》答案:A2、【单选题】《春秋》记录的是总共( )年的大事。

A、二五二B、二四二C、三四二D、四四二答案:B3、【多选题】下列哪些选项是对《春秋》的评价?( )A、体现儒家微言大义B、断烂朝报C、流水帐簿D、史家之绝唱答案:ABC4、【判断题】《春秋》是一个周代各诸侯国官修史书的通名。

( ) 答案:√1.2孔子与《春秋》1、【单选题】《春秋》以哪一历史事件作为结尾?( )A、三家分晋B、平王东迁C、秦灭六国D、西狩获麟答案:C2、【多选题】历史上“春秋”可以包含哪些意思?( )A、西元前770年到453年B、五经之一C、周代各诸侯国官修史书的通名D、晋国官修史书的专名答案:ABC3、【判断题】孔子早年时期创作了《春秋》。

( )答案:X4、【判断题】从通名来看,《春秋》名称的涵义代表周代各诸侯国官修史书的通名。

( )答案:√1.3作为史书之《春秋》1、【单选题】下列哪个选项不是编年体史书?( )A、《春秋》B、《竹书纪年》C、《史记》D、《资治通鉴》2、【判断题】《春秋》是中国最早的私人著史书。

( )答案:√3、【判断题】《春秋》是一部信史。

( )答案:√1.4作为经书之《春秋》1、【单选题】作为儒家经典的《春秋》,最重要的内容是( )。

A、历史故事B、字词训诂C、神话故事D、微言大义答案:C2、【单选题】《春秋》经是从鲁国哪位国君开始记载的?( )A、鲁桓公B、鲁隐公C、鲁庄公D、鲁定公答案:B3、【填空题】“孔子作《春秋》而乱臣贼子惧”出自( )之言。

答案:孟子4、【判断题】孔子以作《春秋》的行为来贬天子,退诸侯,讨大夫。

( ) 答案:√1.5《春秋》之名义1、【单选题】《春秋经传集解序》的作者是( )。

B、何休C、杜预D、左丘明答案:D2、【单选题】根据成书时间命名的《春秋》,大约成书于鲁哀公( )。

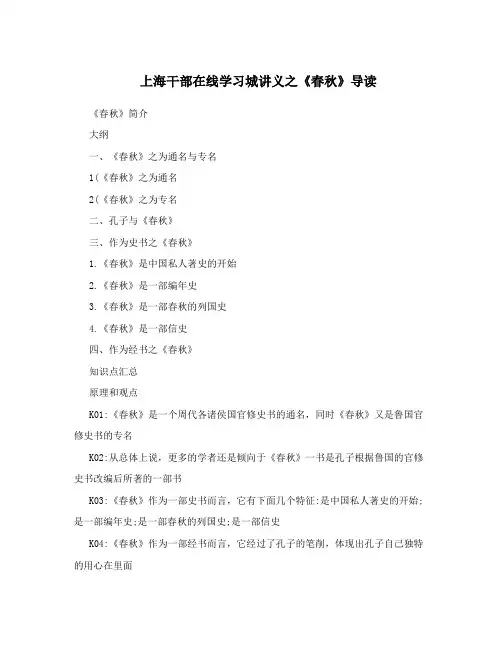

上海干部在线学习城讲义之《春秋》导读《春秋》简介大纲一、《春秋》之为通名与专名1(《春秋》之为通名2(《春秋》之为专名二、孔子与《春秋》三、作为史书之《春秋》1.《春秋》是中国私人著史的开始2.《春秋》是一部编年史3.《春秋》是一部春秋的列国史4.《春秋》是一部信史四、作为经书之《春秋》知识点汇总原理和观点K01:《春秋》是一个周代各诸侯国官修史书的通名,同时《春秋》又是鲁国官修史书的专名K02:从总体上说,更多的学者还是倾向于《春秋》一书是孔子根据鲁国的官修史书改编后所著的一部书K03:《春秋》作为一部史书而言,它有下面几个特征:是中国私人著史的开始;是一部编年史;是一部春秋的列国史;是一部信史K04:《春秋》作为一部经书而言,它经过了孔子的笔削,体现出孔子自己独特的用心在里面正文一、《春秋》之为通名与专名1(《春秋》之为通名《春秋》是一本什么样的书呢,在中国古代的典籍中,《春秋》可以说是最受争议的著作之一。

有人认为这是最能体现儒家微言大义的一部伟大经典,但也有认为这是一部最不成东西的东西,比如民国时期的大学问家钱玄同就这么认为,更早以前,传说宋代的王安石也批评《春秋》是一部“断烂朝报”,即残缺不全的朝庭公文。

于是,我们不能不问,为什么这部书会让人产生如此大相径庭的评价呢,我们先不回答这个问题。

但严格地说,《春秋》原本是一部史书。

中华民族是一个非常注重史学传统的民族,自古就有国家修史的传统,按《礼记》里的记载,在君王的身边总是有两个史官,《汉书?艺文志》说:“左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》”。

因此,春秋时期,列国都有他们的官修史书,这种史书,当时人都通称作《春秋》,这在先秦的典籍里可以找到很多证据。

从某种意义上说,《春秋》是一个周代各诸侯国官修史书的通名。

除国史以“春秋”为名外,其时私家著述乃至后世史家亦多取“春秋”以名其书,如先秦之《虞卿春秋》、《吕氏春秋》、《晏子春秋》、西汉陆贾之《楚汉春秋》等。

《春秋》《左传》关系研究摘要:《左传》的成书目的并不是为了解《春秋》,而是以《春秋》所记录的史实为纲,对鲁国隐公至哀公的历史有一个顺序上的把握,利用收集的材料对《春秋》进行补充阐释。

其目的是从历史中总结经验,表明自己重视礼制、仁义、忠勇、勤政爱民等价值观与思想倾向,借此作为君主与臣子的行事标准和行为规范,并阐释礼乐道德的重要性。

关键词:经传关系;思想倾向;礼乐制度《春秋》与《左传》的关系历来一直争论不休。

笔者认为二者的原始材料是有联系的,但是二者的成书目的、书写系统、价值倾向却又是相互独立。

本文将从以下三个方面进行论述。

一、《春秋》记史,《左传》言志有很多学者认为《左传》的成书目的是为了解《春秋》,笔者的观点与此相异。

如果《左传》的成书目的是为了解《春秋》,那么书中的内容应对历史事件进行详细叙述,然而纵观全书,作者对事件的记述十分简洁,作者将叙事的重点由事件转到人物上,让人物成为道德的承担者,作者想以此来阐明整个社会主流价值,使君臣行事有套可参考的标准和规范。

因此我认为左传作者书写的目的并不仅仅是记录事件本身和对历史的阐释,而是想借所述人物之口表达自己对事件的态度,体现自己的道德标准跟思想倾向,以史为线索来体现自己的价值观甚至确立新的社会价值,指导现实。

《左传》中的语言描写不仅仅局限于只是对君臣话语的记录,而是通过记叙君臣政治日常和生活行为对礼乐道德进行维护,阐释君与否而导致国家兴衰的事实来为君臣进行警戒。

《左传》中提到关于“礼”次数非常多,这说明《左传》作者的重礼倾向。

虽说春秋时期是一个礼崩乐坏的时代,但是君臣的行为准则还是礼,《左传》中多次提到君臣的礼制标准,详细的描述什么行为是符合礼制的,什么行为是不符合礼制的,按照礼制,这件事情应该如何进行。

在春秋时期人们的观念中,礼乐道德的维护与否是国家兴衰的根本。

国家按礼行政就会兴盛,反之则会灭亡。

人们探讨国家、家族、个人的成败,也多以礼伦理道德为原点。

《春秋》《左传》经传关系析论

王竹波

【期刊名称】《河南科技大学学报(社会科学版)》

【年(卷),期】2014(000)006

【摘要】关于《春秋》与《左传》经传关系主要有两种对立的观点,即《左传》

是否《春秋》之传。

虽然《左传》解经不同于《公羊传》和《谷梁传》,但《春秋》和《左传》不是两本独立的书,《左传》也不是一本伪书,更不单纯是一本史书。

参照《春秋》《公羊传》《谷梁传》,可知《左传》不仅"以义解经"、"以事解经",还"以礼解经"。

【总页数】6页(P11-16)

【作者】王竹波

【作者单位】华南农业大学思政部,广州 510642

【正文语种】中文

【中图分类】K204.3

【相关文献】

1.还原《春秋》《左传》谥号的原貌——评董常保《<春秋><左传>谥号研究》[J], 杨宗红

2.理雅各英译《春秋》、《左传》析论 [J], 刘家和;

3.《春秋左传》与介词相关的战争杀戮类动词析微 [J], 韩雪

4.概说《左传》与《春秋》之关系-《春秋左传义证》报告之四 [J], 毛远明

5.《说文》称引《春秋左传》散论-《春秋左传义证》报告之一 [J], 毛远明

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

左传名篇导读教案尊敬的教师和同学们,今天我将为大家带来《左传》中的几篇名篇导读。

《左传》是我国古代先秦时期的一部重要史书,记载了春秋时期各国的政治、军事、社会等重大事件,具有很高的历史价值和文学价值。

本次导读介绍了《左传》中的几篇名篇,希望通过这些名篇的学习,增进对《左传》内容的理解,并提高我们的历史素养。

一、《左传·定公十四年》这篇名篇记载了鲁国定公十四年的重要事件,主要内容是鲁国内外战争频繁,国家陷入动荡。

通过对定公十四年的详细叙述,我们可以了解到当时鲁国的政治形势和社会状况。

同时,这篇文章以其生动的叙述方式和详实的细节描写,让我们更加深入地了解了当时的历史背景。

二、《左传·僖公四年》这篇名篇记载了鲁国僖公四年的重要事件,主要内容是鲁国与晋国的战争。

通过对僖公四年的详细叙述,我们可以了解到鲁国与晋国的军事对抗和政治斗争。

同时,这篇文章还展示了鲁国与晋国两国统治者的智慧和胆略,让我们更加深入地了解到战国时期各国间的复杂关系。

三、《左传·昭公二十一年》这篇名篇记载了鲁国昭公二十一年的重要事件,主要内容是鲁国与郑国的合纵抗晋联盟的建立。

通过对昭公二十一年的详细叙述,我们可以了解到当时各国在晋国强势压迫下的合纵抗晋的努力。

同时,这篇文章还展示了各国间的外交手段和独立精神,让我们更加深入地了解到春秋时期各国的政治格局。

四、《左传·简公十四年》这篇名篇记载了晋国简公十四年的重要事件,主要内容是晋国内部的政治斗争和权力争夺。

通过对简公十四年的详细叙述,我们可以了解到当时晋国内部的政治动荡。

同时,这篇文章还展示了晋国贵族间的权谋和勾心斗角,让我们更加深入地了解到当时晋国的政治文化。

通过以上几篇名篇的导读,我们可以更加深入地了解《左传》的内容和意义。

同时,通过对这些名篇的学习,我们也能提高自己的历史素养和阅读能力。

希望大家能够在学习《左传》的过程中,发现更多有价值的篇章,进一步了解我国古代历史,培养自己的学术兴趣和人文情怀。

《春秋》字通名与专名1【单选题】下列哪个选项不属于儒家“五经”?()A•A、《论语》•B、《诗经》•C、《尚书》•D、《春秋》2【单选题】《春秋》记录的是总共()年的大事。

B•A、二五二•B、二四二•C、三四二•D、四四二3【多选题】下列哪些选项是对《春秋》的评价?()ABC•A、体现儒家微言大义•B、断烂朝报•C、流水帐簿•D、史家之绝唱【判断题】《春秋》是一个周代各诸侯国官修史书的通名。

()正确孔子与《春秋》1【单选题】《春秋》以哪一历史事件作为结尾?()D•A、三家分晋•B、平王东迁•C、秦灭六国•D、西狩获麟2【多选题】历史上“春秋”可以包含哪些意思?()ABC•A、西元前770年到453年•B、五经之一•C、周代各诸侯国官修史书的通名•D、晋国官修史书的专名3【判断题】孔子早年时期创作了《春秋》。

()错误4【判断题】从通名来看,《春秋》名称的涵义代表周代各诸侯国官修史书的通名。

()正确作为史书之《春秋》1【单选题】下列哪个选项不是编年体史书?()C•A、《春秋》•B、《竹书纪年》•C、《史记》•D、《资治通鉴》2【判断题】《春秋》是中国最早的私人著史书。

()正确【判断题】《春秋》是一部信史。

()正确作为经书之《春秋》1【单选题】作为儒家经典的《春秋》,最重要的内容是()。

D•A、历史故事•B、字词训诂•C、神话故事•D、微言大义2【单选题】《春秋》经是从鲁国哪位国君开始记载的?()B•A、鲁桓公•B、鲁隐公•C、鲁庄公•D、鲁定公3【判断题】孔子以作《春秋》的行为来贬天子,退诸侯,讨大夫。

()正确《春秋》之名义1【单选题】《春秋经传集解序》的作者是()。

C•A、董仲舒•B、何休•C、杜预•D、左丘明2【单选题】根据成书时间命名的《春秋》,大约成书于鲁哀公()。

D •A、十六年•B、十八年•C、二十四年•D、十四年3【判断题】我们可以确定《春秋》名称的来源是“一褒一贬,若春若秋”。

()错误所谓《春秋》的“传”1【单选题】下列哪本书不在儒家十三经当中?()A•A、《邹氏传》•B、《左传》•C、《公羊传》•D、《谷梁传》2【多选题】《春秋》的三传分别是?()ABC•A、《左传》•B、《公羊传》•C、《谷梁传》•D、《易传》3【判断题】《春秋》经开篇是“元年春,王正月,公即位”。

《春秋》、《左传》关系探析作者:熊秀蓉来源:《北方文学》2017年第06期摘要:《春秋》对鲁隐公元年至鲁哀公十四年的历史,作了简洁的大纲式的叙述,《左传》记事起于鲁隐公元年,迄于鲁哀公二十七年,二者基本重合。

《左传》解释《春秋》,其经、传的对应关系有三种:无经有传、有经无传、经传皆有。

本文本着经、传决不能割裂的原则,就其有经无传之关系进行简要分析,为以后更深入的学习打下良好基础。

关键词:春秋;左传;有经无传《春秋》本是当时周王朝与各诸侯国史书的通名,后特指经过孔子修订的鲁国的编年史;对鲁隐公元年至鲁哀公十四年的历史,作了简洁的大纲式的叙述,先秦至汉为《春秋》作传的有《左传》、《公羊传》、《谷梁传》,“春秋三传”除了本身是部史书外,也部是非常重要的解经之作。

《公羊传》、《谷梁传》致力于在《春秋》的字句之间探求圣人的微言大义,而《左传》不仅补充了大量的《春秋》史实,还有大量的文字是直接阐发经义的。

“三传”之中,最为后人所推崇的是《左氏春秋》。

因而,研究《春秋》与《左传》的关系是非常重要且必要的。

有经无传的现象在《左传》中十分常见,本文采取分类研究的方法,就其经传对应关系作简要分析。

《左传》与《春秋》所载条目,并非完全对应。

经常出现经有传无、传有经无的情况,从内容上看,以下四类基本上是有经无传的:第一,四时的记载;第二,自然现象与灾害;第三婚丧、卒葬、朝觐、改元等礼制的记载;第四,关于征伐、会、盟、内乱等的相关记载。

这些无传的条目,一般都是内容简单,没有特殊情况和意义的。

第一,清楚明确的四时记载。

《春秋》有明确的时间记载,突出“四时”的框架,这与《春秋》的记事方式——“以事系日,以日系月,以月系时,以时系年”是分不开的,但《传》一般是不加以详述的。

例如,文公四年《经》云:“四年春,公至自齐。

”,文公五年《经》云:“夏,公孙敖如晋。

”《传》都没有记载。

以及此后的“王正月”、“夏四月”、“秋七月”、“冬十月”等,有些条目,《左传》除了复叙经文外不做任何解释,还有些条目《左传》中直接没有记载,“这类见于《春秋》而《左传》未提及者的条目约五十有六。

1“中国有礼义之大,故称夏;有服章之美,谓之华。

”这句话是谁说的?()(1.0分)1.0分A、何休B、杜预C、范宁D、孔颖达∙正确答案:D 我的答案:D2“诸夏亲昵,不可弃也”这句话是谁说的?()(1.0分)1.0分∙A、齐桓公∙∙B、管仲∙∙C、晋文公∙∙D、孟子∙正确答案:B 我的答案:B3“天生民而树之君,以利之也”的谁的话?()(1.0分)1.0分A、子产B、师旷C、晋文公D、邾文公∙正确答案:D 我的答案:D4“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”,这句话出自哪里?()(1.0分)1.0分∙A、论语∙∙B、孟子∙∙C、荀子∙∙D、左传∙正确答案:A 我的答案:A5下面关于“三世之说”说法正确的是()。

(1.0分)∙A、是对历史的客观描述∙∙B、是对历史的主观描述∙∙C、是一种历史哲学∙∙D、以上说法都不对∙正确答案:C 我的答案:C6《公羊》三世中的所见世指的是什么?()(1.0分)1.0分∙A、隐、桓、庄、闵∙∙B、襄、昭、定、哀∙∙C、昭、定、哀∙∙D、文、宣、成∙正确答案:C 我的答案:C7《公羊》所传闻世共有多少年?()(1.0分)∙A、91∙∙B、85∙∙C、88∙∙D、96∙正确答案:D 我的答案:D8按《公羊传》,以下何种情况属“讨贼之辞”?()(1.0分)1.0分∙A、郑伯克段于鄢∙∙B、卫人杀州吁于濮∙∙C、蔡人殺陳佗∙∙D、宋人弑其君杵臼∙正确答案:B 我的答案:B9《春秋公羊传》的成书时代是()。

(1.0分)∙A、东汉∙∙B、春秋时期∙∙C、西汉∙∙D、战国时期∙正确答案:C 我的答案:C10齐桓晋文霸业的不同之处体现为()。

(1.0分)1.0分∙A、齐侯有一匡天下之志∙∙B、齐侯有自己的私心∙∙C、晋文对待曹、卫等国家尤为酷烈∙∙D、以上说法都对∙正确答案:D 我的答案:D11隐长又贤,但不宜立的原因是()。

(1.0分)∙A、隐长又贤∙∙B、恐诸大夫之不能相幼君也。

∙∙C、立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

第一部编年体史书《左传》简介导读:《左传》简介《春秋》是我国现存第一部编年体的史书。

“春秋”本来是春秋时代各国史书的通称,那时不少诸侯国都有自己按年代记录下的国史。

到战国末年,各国史书先后失传,只有鲁国的《春秋》传了下来。

它虽然用了鲁国的纪年,却记录了各国的事,实际上是一部通史。

《春秋》的作者是鲁国历代的史官,后来经过孔子编辑、修订。

它的记事年代上起鲁隐公元年(前722),到鲁哀公十四年(前481)为止,一共二百四十二年。

它的取材范围包括了王室档案,鲁史策书,诸侯国史等旧闻。

后来,儒家学者把《春秋》尊为“经”,列入“五经”当中,称为《春秋经》。

流传到现在的《春秋》有三种,即《左传》、《公羊传》和谷梁传》,汉代学者认为它们都是讲解《春秋》的著作。

这三传的内容大体相同,最主要的差异是《左传》用秦以前的古文写成;公羊传》和《谷梁传》则用汉代的今文写成,《公羊》和《谷规两传记事只到鲁哀公十四年,《左传》则到鲁哀公十六年;《公羊传》和〈谷梁传》在鲁襄公二十一年(前552)记了“孔子生”,而《左传》中却没有。

在讲解《春秋》的三传中,《左传》被认为较重要,也有学者认为它是一部与《春秋》有关的、相对独立的.史书。

《左传》原名为《左氏春秋》,汉代改称《春秋左氏传》,简称《左传》。

《左传》全书约十八万字,按照鲁国从隐公到哀公一共十二个国君的顺序,记载了春秋时代二百五十四年间各诸侯国的政治、军事、外交和文化等方面的重要史实,内容涉及到当时社会生活的各个方面。

作者在记述史实的同时,也透露出了自己的观点。

理想和情感态度,记事写人具有相当的艺术性,运用了不少巧妙的文学手法,儿其是写战争和外交辞令,成为全书中最为精彩的部分。

因此,《左传》不仅是一部杰出的编年史著作,同时也是杰出的历史散文著作。

有关《左传》的作者,至今仍然没有一致的看法。

唐代以前,人们大多相信作者是与孔子同时的鲁国史官左丘明。

但是这一税法存在很多矛盾,唐以后不断有人提出怀疑,有人认为作者是一位不知名的史学家,也有人认为作者不止一人。

The Generation and Implication of “Twelve Dukes” Texts in The Commentary of Zuo and the Spring and Autumn Annals

作者: 董芬芬[1]

作者机构: [1]西北师范大学文学院,甘肃兰州730070

出版物刊名: 文史哲

页码: 133-144页

年卷期: 2020年 第1期

主题词:�春秋》;《左传》;十二公;左丘明;孔子

摘要:�春秋》《左传》有十二公,《史记》《汉书》有十二本纪,中国早期史书形成以十二为体的传统,人们多认为与孔子和《春秋》有关,但各家围绕孔子和《春秋》所作的种种解释或多或少有不通之处,根源是十二之体非《春秋》所创。

十二之体最早生成于"《左传》原本"的十二公,源自史官所熟悉的历法数字十二及月令文献的十二月体。

左丘明以十二表达循环往复、生生不息的历史哲学,借这一"天之大数"赋予史书以神圣性和权威性。

《左传》十二公也说明其作者就是与孔子基本同时的那个左丘明。

"《左传》原本"是孔子教授《春秋》的参考资料。

因为《左传》只记载十二公的历史,故孔子重点讲授这十二公《春秋》,所以,只有这十二公《春秋》流传、保存到今天。

《春秋左传》导读作者:陕西师范大学胡安顺一、春秋《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》被称为六经,即六部经典著作,此说最早见于《庄子•天运》和《礼记•经解》,其中《春秋》为春秋时期鲁国的史书,据说后来经过了孔子的修订,故上升到经书的地位。

在春秋时期,除鲁国的史书称作《春秋》外,其他一些国家的史书也多称作《春秋》,如《墨子•明鬼篇》所提到的“周之《春秋》、燕之《春秋》、宋之《春秋》、齐之《春秋》”等,不过有少数国家的史书则采用了另外的名称,如《孟子•离娄下》提到晋国的史书称《乘》,楚国的史书称《梼杌》。

(一)《春秋》的作者关于《春秋》的作者有两种对立的说法:一种认为《春秋》是孔子据鲁史修成,另一种认为《春秋》非孔子所修,而是鲁国的旧史。

孔子所修说见于《孟子》、《左传》、《公羊传》、《史记》、司马迁《报任安书》、杜预《春秋左传集解序》等较早的文献:世衰道微,邪说暴行有作,臣弑其君者有之,子弑其父者有之。

孔子惧,作《春秋》。

《春秋》,天子之事也;是故孔子曰:“知我者其惟春秋乎!罪我者其惟春秋乎!”……昔者禹抑洪水而天下平,周公兼夷狄,驱猛兽而百姓宁,孔子成《春秋》而乱臣贼子惧。

(《孟子•滕文公下》)是会(指僖公二十八年冬温之会)也,晋侯召王,以诸侯见,且使王狩。

仲尼曰:“以臣召君,不可以训。

”故书曰:“天王狩于河阳。

”言非其地也,且明德也。

壬申,公朝于王所。

(《左传•僖公二十八年》)九月,侨如以夫人妇姜氏自齐。

舍族,尊夫人也。

故君子曰:“《春秋》之称:微而显,志而晦,婉而成章,尽而不汙,惩恶而劝善。

非圣人谁能修之?”(《左传•成公十四年》)十二年春,齐高偃帅师纳北燕伯于阳。

(《春秋•昭公十二年》)“伯于阳”者何?公子阳生也。

子曰:“我乃知之矣。

”在侧者曰:“子苟知之,何以不革?”曰:“如尔所不知何?《春秋》之信史也,其序,则齐桓、晋文;其会,则主会者为之也;其词,则某(某,一本作丘)有罪焉尔(其文辞若有不当,则是我孔丘有罪了)。

(《公羊传•昭公十二年》)十有四年春,西狩获麟。

(《春秋•哀公十四年》)何以书?记异也。

何异尔?非中国之兽也。

然则孰狩之?薪采者也。

薪采者则微者也,曷为以狩言之?大之也。

曷为大之?为获麟大之也。

曷为为获麟大之?麟者,仁兽也。

有王者则至,无王者则不至。

有以告者曰:“有麕而角者。

”孔子曰:“孰为来哉,孰为来哉?”反袂拭面,涕沾袍。

颜渊死,子曰:“噫,天丧予!”子路死,子曰:“天祝予!”西狩获麟,孔子曰:“吾道穷矣。

”(《公羊传•哀公十四年》)子曰:“弗乎弗乎,君子病没世而名不称焉。

吾道不行矣,吾何以自见于后世哉?”乃因史记作《春秋》,上至隐公,下讫哀公十四年,十二公。

据鲁、亲周、故殷,运之三代,约其文辞而指博。

故吴楚之君自称王,而《春秋》贬之曰“子”,践土之会实召周天子,而《春秋》讳之曰“天王狩于河阳”,推此类以绳当世。

贬损之义,后有王者举而开之。

《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧焉。

孔子在位听讼,文辞有可与人共者,弗独有也。

至于为《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一辞。

弟子受《春秋》,孔子曰:“后世知丘者以《春秋》,而罪丘者亦以《春秋》。

”(《史记•孔子世家》)太史公曰:“五帝、五代之记,尚矣。

自殷以前诸侯不可得而谱,周以来乃颇可著。

孔子因史文次《春秋》,纪元年,正时日月,盖其详哉。

至于序《尚书》则略,无年月,或颇月,然多阙,不可录。

故疑则传疑,盖其慎也。

(《史记•三代世表序》)故孔子闵王路废而邪道兴,於是论次《诗》、《书》,修起礼乐。

适齐闻韶,三月不知肉味。

自卫反鲁,然后乐正,《雅》、《颂》各得其所。

世以混浊莫能用,是以仲尼干七十余君无所遇,曰:“苟有用我者,期月而已矣。

”西狩获麟,曰:“吾道穷矣。

”故因史记作《春秋》,以当王法,以辞微而指博,后世学者多录焉。

(《史记•儒林列传》)上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉?”太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之。

孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。

’……夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定猶豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也。

壶遂曰:“孔子之时,上无明君,下不得任用,故作《春秋》,垂空文以断礼义,当一王之法。

今夫子上遇明天子,下得守职,万事既具,咸各序其宜,夫子所论,欲以何明?”……(太史公)退而深惟曰:“夫《诗》书隐约者,欲遂其志之思也。

昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子戹陈蔡,作《春秋》。

”(《史记•太史公自序》)是后或力征,强乘弱,兴师不请天子。

然挟王室之义,以讨伐为会盟主,政由五霸,诸侯恣行,淫侈不轨,贼臣篡子滋起矣。

齐、晋、秦、楚其在成周微甚,封或百里或五十里。

晋阻三河,齐负东海,楚介江、淮,秦因雍州之固,四海迭兴,更为霸主,文武所襃大封,皆威而服焉。

是以孔子明王道,干七十余君莫能用,故西观周室,论史记旧闻,兴于鲁而次春秋,上记隐,下至哀之获麟,约其辞文,去其烦重,以制义法,王道备,人事浃。

(《史记•十二诸侯年表序》)古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。

盖文王拘而演《周易》;仲尼戹而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》,左丘失明,厥有《国语》。

(司马迁《报任安书》)韩宣子适鲁,见《易•象》与《鲁春秋》,曰:“周礼尽在鲁矣。

吾乃今知周公之德与周之所以王。

”韩子所见,盖周之旧典礼经也。

周德既衰,官失其守。

上之人不能使《春秋》昭明,赴告策书,诸所记注,多违旧章。

仲尼因鲁史策书成文,考其真伪,而志其典礼,上以尊周公遗制,下以明将来之法。

其教之所存,文之所害,则刊而正之,以示劝戒。

其余则皆即用旧史,史有文质,辞有详略,不必改也。

故传曰:“其善志(语见《左传•昭公三十一年》)。

”又曰:“非圣人孰能修之?”盖周公之志,仲尼从而明之。

(杜预《春秋左氏传序》)由于以上几种文献在古代典籍中的重要影响,特别是《史记》作为一种信史的权威地位,故孔子修《春秋》说为历代多数学者所信从,今人范文瀾(《中国通史》)、白寿彝(《中国史学史》)、卫聚贤(《古史研究》)、苏渊雷(《读春秋及三传札记》)及沈玉成(《春秋左传学史稿》)等学者亦均持是说不疑。

持《春秋》非孔子所修说的学者无论在古代还是今天都是少数派。

第一个对孔子修《春秋》发生怀疑的学者是唐代著名的史学家刘知几(其说见《史通•惑经》)。

北宋时期,王安石曾讥《春秋》为“断烂朝报”(说见《宋史•王安石传》《宋史•王安石传》:“(安石)黜《春秋》之书,不使列于学官,至戏目为‘断烂朝报’。

”、孙觉《春秋经解•周麟之跋》、陆佃《陶山集•卷十二答崔子方书》)。

既然视为“断烂朝报”,则自然不会认为《春秋》是孔子所作。

近、现代持是说的学者可以顾颉刚、钱玄同和杨伯峻先生为代表。

顾氏的观点见于《春秋三传及国语之综合研究》。

钱氏通过古文字与“孔壁古文经”的对比否定了孔子与六经的联系,他在《〈左氏春秋考证〉书后》(《钱玄同文集》第四卷,中国人民大学出版社1999年版。

)中说:我近来取甲骨刻辞及殷周两代之钟鼎款识与《三体石经》中之“古文”相较,更瞭然于“孔壁古文经”中之字体(《三体石经》中“古文”即系根据“孔壁古文经”者),一部分是依傍小篆而略变其体势,一部分是采取六国破体省写之字,总之决非殷周之真古字。

由此更知“孔子书《六经》,左丘明述《春秋传》,皆以古文”之为谰言;而“孔壁古文经”本无此物,全是刘歆的伪造,实为颠扑不破之论也。

仅凭个人对甲骨文、殷周金文与《三体石经》中古文的比较即肯定“孔壁古文经”全都是刘歆的伪造,这种说法未免太武断了。

杨氏在《春秋》(收入《经书浅谈》,中华书局1984年版。

)一文和《春秋左传注•前言》(中华书局1990年版。

)中均对《春秋》为孔子作的说法进行了否定,其证据主要有三:1、《公羊传》、《穀梁传》经文都在襄公二十一年十一月记“庚子,孔子生”,《左传》经文于哀公十六年记“夏四月已丑,孔丘卒”。

孔子不可能写自己某日死,也不会写自己某日生。

2、《春秋》的笔调前后不一致,这说明其体例不统一。

例如隐公、桓公时,无论是盟会还是统军作战,《春秋》都不写外国卿大夫的姓名,但从庄公二十二年开始,《春秋》于结盟时会写出外国卿大夫的姓名,从文公八年开始,《春秋》于盟会时同时会写出鲁国和外国卿大夫的姓名。

又如僖公以前,《春秋》多称某国君为某人,不称某侯,僖公以后,仅秦、楚两国之君偶称“秦人”、“楚人”,宣公五年后,所有诸侯均不称“人”而称“爵”,如“秦伯”、“楚子”等。

3、前人说孔丘著《春秋》意在“寓褒贬,别善恶”,实际上并非如此,太史有死者,有继承者,因此书法各不相同。

古本《竹书纪年》是晋国、魏国的历史文献,其所记与《春秋》同,如“陨石于宋五”一语两书所记无异,这说明当时宋国把观察到的天象通报给各国诸侯,各国史官记了下来,何尝是孔丘的笔墨?至于《春秋》的作者到底是谁,杨氏在《春秋》一文中作了这样的回答:我认为,孔子教学生,不能不教他们近代和现代史,《春秋》一书,孔子不过曾用它作过教本罢了。

《春秋》本是鲁国官书,由此传到民间,由孔门弟子传述下来,孔门弟子或者加上孔子生的年月日,或者加上孔子死的年月日,以此作为纪念而已。

杨氏在《春秋》一文中否定孔子作《春秋》的主要根据是书法,属于内证。

在《春秋左传注•前言》中杨氏同时举了一些外证,如其中一条说:据《史记•孔子世家》,孔丘作《春秋》的动机起于哀公十四年西狩获麟之后,而孔丘于二年后即病逝,以过了七十岁高龄的老翁用两年时间未必能完成二百四十二年的史书。

又如其中另一条说:《论语》作为记载孔丘和他的弟子言行的书,却没有一个字提到《春秋》,更没有提到孔子修《春秋》。

杨氏所举的证据固然不少,但要推翻孔子作的说法应该说存在着很大的困难,因为杨氏提出的问题多数都可以得到合理的解释,例如杨氏所说的《公羊传》、《穀梁传》襄公二十一年经文“孔子生”一语,《左传》该年经文并无此语,前人(唐徐彦、杨士勋)早已指出此语属《公羊传》、《穀梁传》追记的传文,而非经文。

至于《左传》经文哀公十六年关于孔子卒的记载也不难解释。

《左传》哀公十五、十六年的经文历来都认为是后人的续作,故十六年所记“孔丘卒”一语实际和孔子没有关系。

在没有充分证据的情况下,与其否定孔子修《春秋》,不如肯定孔子修《春秋》,因为毕竟有多种较早的文献记载了孔子修《春秋》之事,虽然有矛盾疏漏之处,但基本事实是一致的。

沈玉成在《春秋左传学史稿》中对这一问题提出了较充分的肯定意见,兹将其证据撮要说明如下:第一,孟子上距孔子之卒仅一百多年,而且他是孔子学生子思的再传弟子,孔子作《春秋》对孟子来说只是近代史,故《孟子》所载必有根据,不至于向壁虚造。