生物化学教学大纲

- 格式:doc

- 大小:66.00 KB

- 文档页数:8

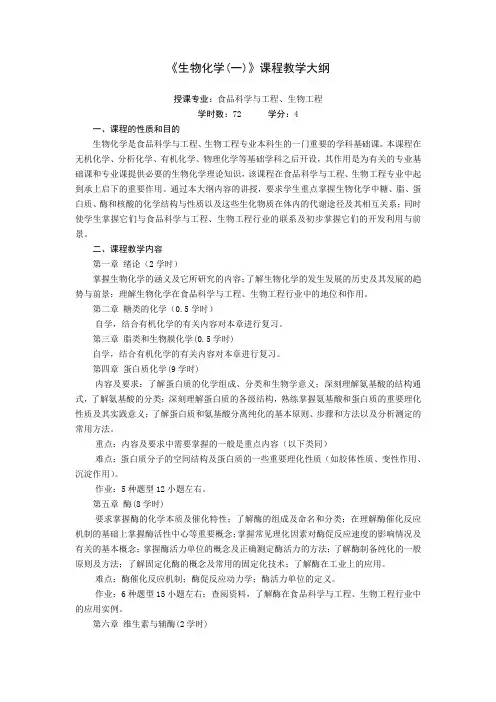

《生物化学(一)》课程教学大纲授课专业:食品科学与工程、生物工程学时数:72 学分:4一、课程的性质和目的生物化学是食品科学与工程、生物工程专业本科生的一门重要的学科基础课。

本课程在无机化学、分析化学、有机化学、物理化学等基础学科之后开设,其作用是为有关的专业基础课和专业课提供必要的生物化学理论知识,该课程在食品科学与工程、生物工程专业中起到承上启下的重要作用。

通过本大纲内容的讲授,要求学生重点掌握生物化学中糖、脂、蛋白质、酶和核酸的化学结构与性质以及这些生化物质在体内的代谢途径及其相互关系;同时使学生掌握它们与食品科学与工程、生物工程行业的联系及初步掌握它们的开发利用与前景。

二、课程教学内容第一章绪论(2学时)掌握生物化学的涵义及它所研究的内容;了解生物化学的发生发展的历史及其发展的趋势与前景;理解生物化学在食品科学与工程、生物工程行业中的地位和作用。

第二章糖类的化学(0.5学时)自学,结合有机化学的有关内容对本章进行复习。

第三章脂类和生物膜化学(0.5学时)自学,结合有机化学的有关内容对本章进行复习。

第四章蛋白质化学(9学时)内容及要求:了解蛋白质的化学组成、分类和生物学意义;深刻理解氨基酸的结构通式,了解氨基酸的分类;深刻理解蛋白质的各级结构,熟练掌握氨基酸和蛋白质的重要理化性质及其实践意义;了解蛋白质和氨基酸分离纯化的基本原则、步骤和方法以及分析测定的常用方法。

重点:内容及要求中需要掌握的一般是重点内容(以下类同)难点:蛋白质分子的空间结构及蛋白质的一些重要理化性质(如胶体性质、变性作用、沉淀作用)。

作业:5种题型12小题左右。

第五章酶(8学时)要求掌握酶的化学本质及催化特性;了解酶的组成及命名和分类;在理解酶催化反应机制的基础上掌握酶活性中心等重要概念;掌握常见理化因素对酶促反应速度的影响情况及有关的基本概念;掌握酶活力单位的概念及正确测定酶活力的方法;了解酶制备纯化的一般原则及方法;了解固定化酶的概念及常用的固定化技术;了解酶在工业上的应用。

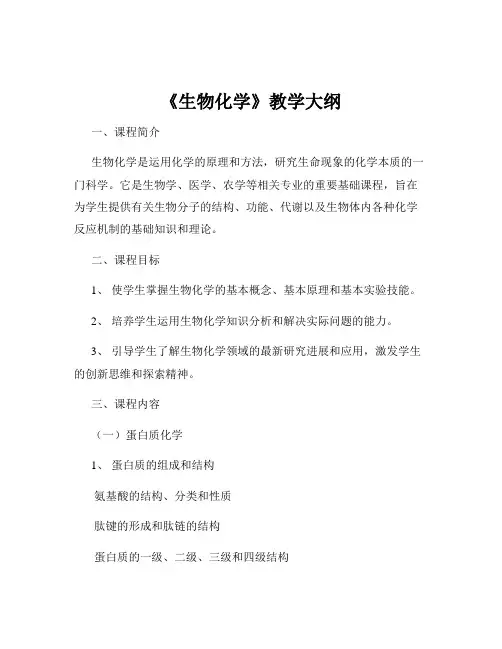

《生物化学》教学大纲一、课程简介生物化学是运用化学的原理和方法,研究生命现象的化学本质的一门科学。

它是生物学、医学、农学等相关专业的重要基础课程,旨在为学生提供有关生物分子的结构、功能、代谢以及生物体内各种化学反应机制的基础知识和理论。

二、课程目标1、使学生掌握生物化学的基本概念、基本原理和基本实验技能。

2、培养学生运用生物化学知识分析和解决实际问题的能力。

3、引导学生了解生物化学领域的最新研究进展和应用,激发学生的创新思维和探索精神。

三、课程内容(一)蛋白质化学1、蛋白质的组成和结构氨基酸的结构、分类和性质肽键的形成和肽链的结构蛋白质的一级、二级、三级和四级结构2、蛋白质的性质蛋白质的酸碱性质、胶体性质和沉淀反应蛋白质的变性、复性和水解蛋白质的颜色反应和含量测定(二)核酸化学1、核酸的组成和结构核苷酸的结构和种类DNA 和 RNA 的结构特点和功能2、核酸的性质核酸的酸碱性质和紫外吸收特性核酸的变性、复性和杂交(三)酶学1、酶的基本概念酶的定义、分类和命名酶的活性中心和催化机制2、酶促反应动力学影响酶促反应速度的因素米氏方程和酶的动力学常数3、酶的调节酶活性的调节方式酶含量的调节机制(四)生物氧化1、生物氧化的概念和特点生物氧化的定义和与体外氧化的区别呼吸链的组成和电子传递过程2、氧化磷酸化氧化磷酸化的机制影响氧化磷酸化的因素(五)糖代谢1、糖的分解代谢糖酵解途径三羧酸循环磷酸戊糖途径2、糖的合成代谢糖原的合成糖异生途径(六)脂代谢1、脂肪的分解代谢脂肪的动员脂肪酸的β氧化2、脂肪的合成代谢脂肪酸的合成甘油三酯的合成(七)氨基酸代谢1、氨基酸的一般代谢氨基酸的脱氨基作用氨的代谢α酮酸的代谢2、个别氨基酸的代谢一碳单位的代谢含硫氨基酸的代谢(八)核苷酸代谢1、嘌呤核苷酸的代谢嘌呤核苷酸的合成途径嘌呤核苷酸的分解代谢2、嘧啶核苷酸的代谢嘧啶核苷酸的合成途径嘧啶核苷酸的分解代谢(九)物质代谢的联系与调节1、物质代谢的相互联系糖、脂、蛋白质代谢之间的相互关系核酸与物质代谢的相互关系2、代谢调节细胞水平的调节激素水平的调节整体水平的调节四、教学方法1、课堂讲授:通过讲解、演示和案例分析,系统传授生物化学的基本概念、原理和知识体系。

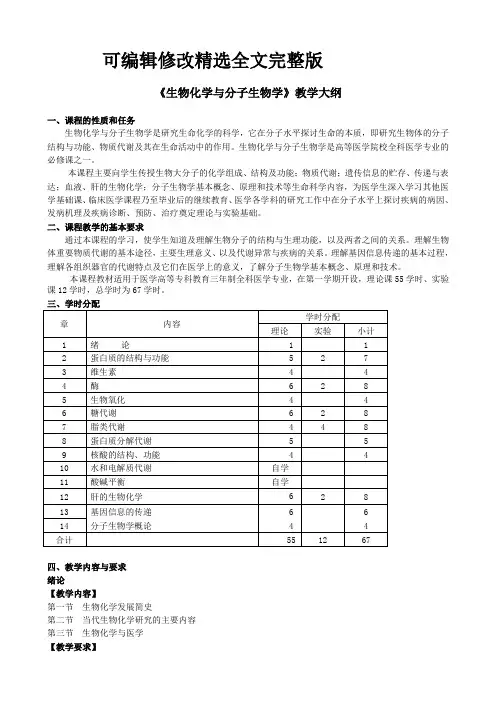

可编辑修改精选全文完整版《生物化学与分子生物学》教学大纲一、课程的性质和任务生物化学与分子生物学是研究生命化学的科学,它在分子水平探讨生命的本质,即研究生物体的分子结构与功能、物质代谢及其在生命活动中的作用。

生物化学与分子生物学是高等医学院校全科医学专业的必修课之一。

本课程主要向学生传授生物大分子的化学组成、结构及功能;物质代谢;遗传信息的贮存、传递与表达;血液、肝的生物化学;分子生物学基本概念、原理和技术等生命科学内容,为医学生深入学习其他医学基础课、临床医学课程乃至毕业后的继续教育、医学各学科的研究工作中在分子水平上探讨疾病的病因、发病机理及疾病诊断、预防、治疗奠定理论与实验基础。

二、课程教学的基本要求通过本课程的学习,使学生知道及理解生物分子的结构与生理功能,以及两者之间的关系。

理解生物体重要物质代谢的基本途径,主要生理意义、以及代谢异常与疾病的关系。

理解基因信息传递的基本过程,理解各组织器官的代谢特点及它们在医学上的意义,了解分子生物学基本概念、原理和技术。

本课程教材适用于医学高等专科教育三年制全科医学专业,在第一学期开设,理论课55学时、实验课12学时,总学时为67学时。

四、教学内容与要求绪论【教学内容】第一节生物化学发展简史第二节当代生物化学研究的主要内容第三节生物化学与医学【教学要求】掌握:生物化学和分子生物学的概念.熟悉:生物化学和分子生物学研究的主要内容及其与医学的关系。

了解:生物化学的发展史。

第一章蛋白质的结构与功能【教学内容】第一节蛋白质的分子组成一、组成蛋白质的主要元素,氮的含量及应用。

组成蛋白质的氨基酸种类、结构通式;氨基酸的分类及结构特点;氨基酸的两性电离、紫外吸收性质及茚三酮反应。

二、肽和肽键,多肽链及N、C末端,主链骨架的概念。

第二节蛋白质的分子结构一、蛋白质的一级结构:肽键二、蛋白质的二级结构:维持蛋白质构象的化学键、肽单元、α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规卷曲。

《生物化学》课程实验教学大纲课程名称:生物化学课程编号:437007总学时:82 总学分: 4.5开设时间:第三学期适用专业:生物技术、食品科学与工程主撰人:审核人:一、实验性质、目的与任务1、生物化学实验是以生物为研究对象,利用生物化学的原理和方法,阐明生物生长,发育,遗传变异机制,揭示生命现象和本质,并为人类服务的一门实验科学,是农学、食品科学与工程专业、生物技术学科相关专业本科生及与中学生物学教师及科技人员重要的专业基础技术。

2、本课程是在植物生物学、动物生物学、微生物学等普通生物学实验有比较全面了解及一定基础训练基础上而开设的实验技术实验,是生物技术、农学、食品科学与工程专业的专业基础课,是深入学习上述三个专业专业知识的必备课程。

3、掌握层析技术、核酸的分离及组分鉴定、酶的特性、透析技术、等电点分离蛋白质等生物化学技术。

二、教学基本要求:1、掌握还原糖与非还原糖的鉴别方法;2、掌握测定酶的最适pH、最适温度等的方法;3、掌握蛋白质与糖的透析技术;4、掌握层析原理、蛋白质层析方法;5、掌握等电点纯化蛋白质的方法;6、掌握核酸组分鉴定的方法;7、掌握滴定法测定Vit C的方法(还原型Vit C的测定方法)。

三、实验项目与类型:四、实验教学内容及学时分配:实验一糖类的颜色反应4学时1、实验目的了解糖类颜色反应的原理;学习应用糖类颜色反应鉴别还原糖与非还原糖的方法。

2、方法原理(1)Molish(莫氏)反应糖与强酸的作用形成糠醛及其衍生物。

糠醛及其衍生物与α-萘酚反应作用生成紫色的化合物,原理是羰基于酚类进行了缩合,这样,将糖与浓酸作用后再与α-萘酚反应作用就能生成紫色的化合物,可鉴别糖(多羟、醛基)。

Molish反应非常灵敏,0.001%葡萄糖和0.0001%蔗糖即能呈现阳性反应。

因此,不可使碎纸屑或滤纸毛混入样品中。

过浓的糖溶液,由于硫酸对它的焦化作用,将呈现红色及褐色而不呈紫色。

需稀释糖溶液后重做。

《生物化学》课程教学大纲《生物化学》课程教学大纲一、课程概述《生物化学》是生物学、医学、农学等专业的重要基础课程,它主要涵盖了生命体内化学物质的合成、分解、代谢以及分子机制等方面的知识。

通过本课程的学习,学生将了解生物体内的化学变化过程,为进一步学习相关专业的核心课程奠定基础。

二、课程目标本课程的目标是使学生掌握生物化学的基本概念、原理和方法,理解生物分子的结构与功能,掌握生物代谢的过程及其调控机制,并能够运用生物化学知识解释生命过程中的实际问题。

具体目标如下:1、掌握生物分子(蛋白质、酶、核酸、糖类、脂类)的结构与功能,理解生物分子之间的相互作用机制。

2、掌握生物代谢的基本过程及其调控机制,了解代谢网络与生命过程的关系。

3、理解基因表达的调控机制,掌握分子生物学的基本技术及其应用。

4、能够运用生物化学知识解释生命过程中的实际问题,如疾病的发生、营养物质的消化吸收等。

三、课程内容本课程主要包括以下四个部分:1、生物分子结构与功能:蛋白质、酶、核酸、糖类、脂类的结构与功能。

2、生物代谢过程及其调控:糖类、脂肪、蛋白质的代谢过程及其调控机制。

3、基因表达与调控:基因表达的机制、转录、翻译的过程及其调控,以及分子生物学的基本技术及其应用。

4、生命过程中的生物化学:生命过程中(如细胞分裂、免疫反应、神经传导等)的生物化学机制。

四、教学方法1、课堂讲解:基本概念、原理和方法的讲解,以及例题的解析。

2、课堂讨论:引导学生积极参与课堂讨论,加深对知识点的理解。

3、小组讨论:分组进行小组讨论,促进学生之间的合作与交流。

4、实验教学:进行实验操作,让学生亲身体验生物化学实验的过程,加深对知识点的理解。

五、评估方式本课程的评估方式包括以下几种形式:1、课堂表现:包括提问、回答问题、课堂讨论等。

2、作业:定期布置作业,以检验学生对知识点的掌握情况。

3、期中考试:通过试卷形式,考察学生对知识点的掌握情况。

4、期末考试:通过试卷形式,全面考察学生对本课程的掌握情况。

生物化学教学大纲一、课程简介生物化学是生物科学中的重要分支,研究生物体内生物分子结构、功能及其相互关系的科学。

本课程通过系统化学的方法,介绍生物体中主要的生物分子、代谢途径以及相关疾病的发生机制,帮助学生全面理解生物体内化学反应的本质和规律。

二、教学目标1. 熟悉生物体内主要生物分子的结构和功能;2. 掌握生物化学代谢途径的基本原理;3. 理解酶的作用机制和调节方式;4. 了解相关疾病的发生机制及预防措施;5. 培养学生的科学研究能力和实验操作技能。

三、教学内容1. 生物分子1.1 蛋白质:结构、功能、合成和降解1.2 核酸:DNA、RNA的结构和功能1.3 糖类:单糖、双糖、多糖的分类及代谢1.4 脂类:脂肪酸、甘油三酯、磷脂的合成和代谢2. 代谢途径2.1 糖代谢:糖原、糖异生、糖酵解2.2 脂类代谢:脂肪酸合成、β氧化、胆固醇代谢2.3 氨基酸代谢:氨基酸降解、尿素循环、氨基酸合成2.4 核苷酸代谢:核苷酸的合成和降解途径3. 酶的作用和调节3.1 酶的结构和功能3.2 酶促反应的动力学特点3.3 酶的催化机制及调节方式4. 疾病的发生机制4.1 代谢疾病:糖尿病、高脂血症4.2 酶缺陷病:遗传代谢病4.3 免疫性疾病:自身免疫性疾病的发生机制五、教学方法1. 理论授课:讲授生物分子的结构和功能、代谢途径的原理及与疾病的关联;2. 实验教学:进行生物化学相关实验,培养学生的实验操作技能;3. 论文研讨:组织学生针对生物化学领域的研究成果进行交流和讨论;4. 多媒体辅助教学:利用多媒体设备展示相关生物化学实验过程和结果。

六、考核评价1. 平时表现:出勤、作业完成情况;2. 实验报告:实验过程、结果记录及分析;3. 期中考试:理论知识问答和简答题;4. 期末考试:综合考察学生对生物化学知识的掌握程度。

七、教学资源1. 教材:《生物化学》(上、下册)2. 参考书:《生化学导论》、《生物化学》3. 实验器材:pH计、分光光度计等4. 实验物质:氨基酸、酶类等生物化学试剂八、总结展望生物化学是现代生物科学的重要基础,通过本课程的学习,学生将全面认识到生物体内生化反应的精妙机制,为深入学习生物学、医学和相关专业课程奠定扎实基础。

生物化学教学大纲一、引言生物化学是研究生物体内化学元素及其相互作用的学科。

本教学大纲旨在为生物化学课程的教学提供指导,确保学生对生物化学的重要概念和原理有清晰的理解。

二、课程目标1. 了解生物化学的基本概念和理论,包括生物分子的结构和功能、代谢途径等;2. 掌握生物化学实验的基本技术和方法,培养科学实验能力;3. 培养学生的科学研究思维和分析问题的能力,提高解决生物化学问题的能力;4. 培养学生的团队合作能力和沟通表达能力。

三、教学内容1. 生物化学基本概念与细胞结构1.1 生物分子的组成和结构1.2 细胞的结构与功能1.3 细胞膜与运输2. 代谢途径与能量转化2.1 糖代谢2.2 脂肪代谢2.3 蛋白质代谢2.4 核酸代谢2.5 能量转化与ATP合成3. 酶与酶动力学3.1 酶的分类和特性3.2 酶催化机理3.3 酶动力学参数的测定4. 基因与蛋白质合成4.1 DNA的结构和功能4.2 RNA的结构和功能4.3 蛋白质合成的基本过程4.4 基因调控四、教学方法1. 讲授:通过课堂讲解,向学生传授生物化学的基本概念、理论和实验技术;2. 实验:进行生物化学实验,培养学生的实验技能和观察、记录、分析问题的能力;3. 讨论:组织学生进行小组讨论,激发学生的学习兴趣和培养团队合作能力;4. 案例分析:引入生物化学实际案例,帮助学生将理论知识应用于实际问题的解决。

五、教学评价与考核1. 平时表现:包括课堂参与、作业完成情况、实验报告等;2. 期中考试:对学生对于生物化学基本概念和理论的掌握程度进行考核;3. 实验报告:对学生实验操作、数据处理和实验结论等进行评价;4. 期末考试:对学生对于整个课程内容的综合掌握情况进行考核。

六、参考教材1. 《生物化学导论》,作者:张三;2. 《生物化学实验指导》,作者:李四。

七、教学进度安排1. 第一周:生物化学基本概念与细胞结构2. 第二周:代谢途径与能量转化3. 第三周:酶与酶动力学4. 第四周:基因与蛋白质合成八、教学资料本教学大纲提供的教学资料包括课程讲义、实验操作指南、习题集等。

《生物化学》教学大纲(供本科药学专业使用)课程编号:学时:80 其中实验学时:32一、课程的性质和任务《生物化学》是以化学的原理和方法为主要手段来研究生物体内基本物质的化学成分、分子结构及其与生物功能之间的关系,以及在生命活动过程中化学变化规律的一门科学。

生物化学是生命的化学,内容包括生命的物质基础及生命的概念,生物体与外界环境之间的关系,生物体内的物质代谢、能量代谢、一切生化过程及其规律,药物对机体的作用,以及药物和机体代谢之间的关系等,从而阐明生命现象的本质,并把这些基础理论、原理和方法应用于有关科学领域和生产实践,已达到征服自然和改造自然的目的。

本课程是基础药学专业的必修课,它的理论和技术已经渗透到其它基础医学和药学的各个领域,使之产生了许多新兴的交叉学科,因此生物化学对医药学的发展起着促进作用,成为生命科学的共同语言和前沿学科。

学习和掌握生物化学知识,除了理解生命现象的本质与人体正常生理过程的分子机制外,更重要的是为进一步学习药学其它各课程打下扎实的生物化学基础。

二、相关课程的衔接生物化学是现代药学的重要理论基础,是药学专业学生学好专业课、从事新药研究、新药开发、药物生产、药物使用与药政管理的必要基础学科。

因此学好生物化学的前期基础课主要是生物遗传学、细胞生物学、无机化学和有机化学等;而掌握生物化学又为学好后续课程——药物化学、药理学、药剂学、药物分析、病理生理学、免疫学等课程奠定坚实的理论基础。

三、教学的基本要求本课程要求学生掌握生物化学的基本理论、基本知识和基本技能;熟悉生物化学在药学中的地位和重要性;了解现代生物化学在医药科学中的新进展。

生物化学实验除为验证理论和加深对基础理论的理解外,要求掌握最基本的生物化学实验方法和操作技能。

了解最新的生化技术。

四、教学方法与重点难点教学方法:贯彻理论联系实际、基础联系应用的原则,发挥教师的主导作用,充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性。

以课堂讲授为主,运用启发式教学,配合实验教学和各种形式的多媒体教学,按教学计划针对重点内容和疑难问题开展多种形式的课堂讨论,以加深学生对问题的理解和记忆,从而不断提高教学质量。

重点和难点:本教学大纲以人民卫生出版社(2003年)、吴梧桐主编、第五版《生物化学》为蓝本编写。

重点为第一篇的蛋白质的化学、核酸的化学、酶;第二篇的物质代谢(包括糖代谢、脂代谢、氨基酸代谢、生物氧化)与能量转换;第三篇的生物药物和药物研究的生物化学基础。

难点为蛋白质结构与功能的关系、酶促反应动力学、血浆脂蛋白代谢、物质代谢调节、激素及其作用机制、药物在体内的转运和代谢转化。

其余内容作一般了解五、建议学时分配六、课程考核本课程考核采取闭卷考试,百分制办法。

成绩不及格者,本课程不予通过。

七、教材及主要参考书[1]吴梧桐. 生物化学. 第五版. 北京:人民卫生出版社. 2003年7月[2]周爱儒.生物化学.第六版.北京:人民卫生出版社.2004年1月[3]王镜岩,朱圣庚,徐长法.生物化学.第三版.北京:高等教育出版社.2002年8月[4]刘德培. 医学分子生物学. 北京:人民卫生出版社.2003年11月八、教学内容绪论1.教学内容:①生物化学的概念,研究范围,研究目的与任务。

②生物化学的基本内容,生物化学的发展和最新成就,近代生物化学的研究方向和我国在生物化学领域中的贡献。

生物化学在医药卫生和生产生活实践中的地位,生物化学在药学专业中的地位和重要性。

③发展中的生物化学,生物化学和其它课程的联系。

2. 教学基本要求:掌握生物化学的基本概念与研究目的和任务。

熟悉生物化学在药学科学中的地位与作用。

了解生物化学的发展。

第一章糖的化学1. 教学内容:多糖的化学,多糖的分类,重要多糖的化学结构与生理功能。

2. 教学基本要求:熟悉重要多糖的结构与功能,了解多糖的分类。

3.重点与难点:重点为多糖的功能,难点是多糖的结构。

第二章脂类的化学1. 教学内容:脂类的分类,生理功能,重要脂类的化学结构。

2. 教学基本要求:熟悉体内的脂类及其功能。

了解重要脂类的化学结构。

3.重点与难点:重点为脂类的分类与生理功能,难点是脂类的化学结构。

第三章蛋白质的化学1.教学内容:①蛋白质是生命的物质基础:蛋白质在生物体内的分布及功能。

蛋白质的化学组成:蛋白质的元素组成,蛋白质的基本组成单位氨基酸,氨基酸的结构,分类和重要性质。

②蛋白质的分子结构:蛋白质的一级结构,肽键和其它连接键;蛋白质的构象,维持蛋白质构象的化学键,蛋白质的二、三、四级结构。

蛋白质的结构与功能:蛋白质的一级结构与功能的关系,蛋白质构象与功能的关系。

③蛋白质的性质:蛋白质的分子大小、形状,蛋白质的变性,蛋白质的两性电离与等电点,蛋白质的胶体性质,蛋白质的沉淀反应,蛋白质的颜色反应,蛋白质的免疫学性质。

④蛋白质的分类:根据分子形状,组成和溶解度的不同分类。

2.教学基本要求:掌握蛋白质的元素组成,蛋白质的含氮量,蛋白质的分子组成,氨基酸的分类。

肽键与肽链,蛋白质的一、二、三、四级结构,超二级结构,结构域,蛋白质的等电点,蛋白质的变性作用,蛋白质的盐析作用。

熟悉蛋白质的理化性质,维持蛋白质胶体溶液稳定的因素。

维持蛋白质各级结构稳定的因素。

了解其余内容。

3.重点与难点:重点为肽键与肽链、蛋白质的一、二、三、四级结构、超二级结构、结构域,蛋白质的等电点、蛋白质的变性作用、蛋白质的盐析作用等概念。

蛋白质的分子组成,氨基酸的分类。

难点为蛋白质结构与功能的关系。

第四章核酸的化学1.教学内容:①核酸的概念和重要性。

②核酸的化学组成:DNA和RNA的基本化学组成,核酸的基本结构单位单核苷酸,核苷和核苷酸,DNA和RNA的基本结构单位,环化核苷酸,辅酶类核苷酸。

③核酸的分子结构:DNA的分子结构(一、二、三级结构);RNA的种类和分子结构(tRNA,mRNA,rRNA的结构)。

④核酸的理化性质:核酸的分子大小、溶解度与粘度,核酸的酸碱性质,核酸的紫外吸收,核酸的变性、复性和杂交。

2.教学基本要求:掌握DNA和RNA的分子组成,核苷酸之间的连接方式。

DNA双螺旋结构及维持稳定的因素。

三种RNA分子的结构特点及功能。

熟悉DNA的变性、复性和分子杂交、增色效应、DNA的解链温度(Tm)、核酶等概念。

了解其余内容。

3.重点与难点:重点为DNA双螺旋结构及维持稳定的因素。

三种RNA分子的结构特点及功能。

DNA的变性、增色效应、DNA的解链温度(Tm)、核酶等概念。

难点为DNA的超螺旋结构及功能,核酶的作用机制。

第五章酶1.教学内容:①酶是生物催化剂:酶的化学本质,酶的生物学意义,酶作用的特点和专一性,酶的分类与命名。

酶的结构与功能:酶的化学组成,酶的辅助因子,酶的活性中心和必需基团,酶的活性中心与酶作用的专一性,酶的空间结构与催化活性,酶原的激活。

②酶的作用机制:酶能显著降低反应活化能,中间复合物学说和酶作用的过渡态,酶作用高效率的机制。

③酶促反应的动力学:底物浓度的影响,米式常数的意义,应用及求法。

pH值的影响;温度的影响;酶浓度的影响;激动剂的影响;抑制剂的影响,不可逆抑制,可逆抑制,可逆抑制的类型,动力学特点。

④酶活力测定:酶活力的概念,酶活力测定的条件,酶活力高低的表示方法。

⑤重要的酶类:寡聚酶,同工酶,诱导酶,调节酶,核酶,抗体酶和固定化酶。

2.教学基本要求:掌握酶的分子组成。

酶的的活性中心、酶作用的专一性、Km值、酶原及酶原激活、变构酶和酶的共价修饰调节、同工酶的概念。

米氏方程,竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制的特点。

熟悉单纯酶、结合酶、酶蛋白、辅酶、辅基的概念,辅酶与维生素的关系,不可逆性抑制剂对酶促反应速度的影响,了解其余内容。

3.重点与难点:重点为酶的的活性中心、酶作用的专一性、Km值、酶原及酶原激活、变构酶和酶的共价修饰调节、同工酶等概念。

米氏方程、竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制的特点。

难点为米氏方程推导,Km和Vmax的测定。

第六章激素及其作用机制1.教学内容:①激素的定义,特性,化学本质及分类;甲状腺素、降钙素、甲状旁腺素、胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素、肾上腺皮质激素、性激素、下丘脑激素、垂体激素、前列腺素、胃肠道激素,心钠素和其它活性物质的化学本质与生理生化功能。

②激素作用的机制:受体的概念,类型,细胞膜受体作用机制,通过第二信使介导的信号传导,腺甘酸环化酶系统,磷脂酰肌醇系统;通过相关激酶的信号传导,细胞内受体作用机制。

2.教学基本要求:掌握激素的作用机制,受体的概念,受体和配体结合的特性,常见的第二信使,cAMP蛋白激酶A途径。

熟悉激素的定义、特性及分类;主要激素的化学本质、结构特点及生理功能。

了解其余内容。

3.重点和难点:重点为受体的定义、受体和配体结合的特性、类型,常见的第二信使,cAMP 蛋白激酶A途径,细胞内受体的作用机制。

难点为磷脂酰肌醇系统。

第七章生物氧化1.教学内容:①生物氧化的基本概念、生物氧化的特点。

②线粒体氧化体系:呼吸链,呼吸链的主要组分及其作用,辅酶Ⅰ、黄素蛋白、铁硫蛋白、泛醌(Q),细胞色素体系;呼吸链传递体的顺序,主要的呼吸链,呼吸链复合体。

③生物氧化过程中ATP的生成:高能化合物和高能磷酸化合物;高能磷酸化合物ATP的生成,底物水平磷酸化,氧化磷酸化;氧化磷酸化的抑制,电子传递抑制剂、解偶联剂。

2.教学基本要求:掌握呼吸链的概念、排列顺序。

底物水平磷酸化、氧化磷酸化、P/O值的概念,呼吸链抑制剂、解偶联剂、氧化磷酸化抑制剂,不同底物和抑制剂对线粒体耗氧的影响。

熟悉生物氧化的概念、特点,ATP在肌肉、脑组织中能量的储存形式,线粒体内膜中存在的转运载体,氧化磷酸化偶联机制,化学渗透假说,A TP合酶。

了解其余内容。

3.重点与难点:重点为呼吸链的概念、排列顺序。

底物水平磷酸化、氧化磷酸化、P/O值的概念,呼吸链抑制剂、解偶联剂、氧化磷酸化抑制剂。

难点为氧化磷酸化偶联机制,化学渗透假说,ATP合酶。

第八章糖代谢1.教学内容:①糖的消化与重要的糖苷酶。

糖的吸收。

②糖的无氧分解:糖酵解途径和能量变化,糖酵解的调节, 糖酵解的生理意义。

③糖的有氧氧化:糖有氧氧化的反应过程和能量变化, 糖有氧氧化的调节, 糖有氧氧化的生理意义。

α-磷酸甘油穿梭和苹果酸-天冬氨酸穿梭。

④磷酸戊糖途径:磷酸戊糖途径的反应过程和生理意义。

⑤糖原的合成,糖原的分解,糖原代谢的调节;糖异生作用与Cori循环,糖异生的生理意义,糖异生的调节。

⑥血糖水平的调节:血糖来源和去路,血糖水平的调节,血糖水平异常,高血糖和糖尿病,低血糖与低血糖昏迷。

2.教学基本要求:掌握糖酵解途径、糖酵解、糖的有氧氧化、巴斯德效应、底物水平磷酸化、三碳途径、糖异生、乳酸循环及意义、血糖等概念。