高频RFID总体方案框架及其外围电路

- 格式:doc

- 大小:229.50 KB

- 文档页数:1

RFID读卡器射频电路设计射频识别技术(RFID,即Radio Frequency Identification)是一种基于雷达技术发展而来的识别技术,其主要原理是通过无线电磁波进行非接触双向数据通信从而获取相关数据并实现目标识别,RFID技术是微波技术、密码学以及无线通信原理等众多学科知识交叉的新兴产物,其应用领域覆盖了高速公路收费管理、铁路物流运输控制管理及工业自动化监控等众多领域。

RFID系统按照工作频段可以划分为低频(135kHz以下)、高频(13.56MHz)、超高频(860~930MHz)和微波(2.4GHz以上)等几类。

射频识别系统通常由电子标签(射频标签)、天线和阅读器组成。

一、读卡器读卡器一般由射频信号处理模块、基带信号处理模块、控制单元以及和外部设备连接的接口模块等组成,其结构。

射频信号处理模块主要实现三大功能:一是通过天线发射足够功率的射频电磁波,以激发电子标签并为其提供能量;二是对发射信号进行调制,然后将已调制的信号数据转化为电磁波传送给标签;三是接收并解调来自电子标签的射频信号。

为了处理往来于应答器的两个方向上的数据流,射频信号处理模块有两个不同的信号通道,传送到电子标签中去的数据通过发射电路分支,而来自于电子标签的数据通过接收电路分支处理。

控制单元的主要功能:与上层应用软件进行通信,并执行应用软件发来的命令;控制与电子标签的通信过程;信号的编码与解码。

对于某些特定系统还有以下的附加功能:执行防碰撞算法;对电子标签与读卡器之间要传送的数据进行加密和解密;进行电子标签和读卡器之间双向的身份验证。

二、射频信号处理单元电路读卡器的发射信号功率远大于电子标签反向散射回来的信号,而且与接收信号同频率,这样如果大功率的反射信号漏泄到接收电路就会使接收电路各个部分的器件饱和,导致读卡器对接收信号无法解调,因此射频信号处理模块的技术指标好坏会直接影响到RFID系统的质量水平。

为射频前端电路结构示意图,射频信号处理模块一般包括两大单元:一是基带信号调制发射模块电路,它由锁相环电路、混频调制电路、滤波电路、功率放大电路等几部分组成;二是射频信号解调接收处理电路,它由差分放大电路,零中频解调电路以及相应的滤波电路构成。

RFID技术简介及系统架构RFID技术简介及系统架构无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)或雷达反射的传输特性,实现对被识别物体的自动识别。

RFID系统至少包含电子标签和读写器两部分。

电子标签是射频识别系统的数据载体,电子标签由标签天线和标签专用芯片组成。

RFID读写器通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。

典型的读写器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及读写器天线。

依据电子标签供电方式的不同,电子标签可以分为有源电子标签(Active tag)、无源电子标签(Passive tag)和半无源电子标签(Semi—passive tag)。

有源电子标签内装有电池,无源射频标签没有内装电池,半无源电子标签(Semi—passive tag)部分依靠电池工作。

电子标签依据频率的不同可分为低频电子标签、高频电子标签、超高频电子标签和微波电子标签。

RFID分类低频段射频标签,简称为低频标签,其工作频率范围为30kHz~300kHz。

典型工作频率有125KHz和133KHz。

低频标签一般为无源标签,其工作能量通过电感耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。

低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。

低频标签的阅读距离一般情况下小于1米。

低频标签的典型应用有:门禁考勤管理、动物识别、容器识别、工具识别等。

高频段射频标签的工作频率一般为3MHz~30MHz。

典型工作频率为13.56MHz。

该频段的射频标签,其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,高频标签一般也采用无源方式,其工作能量同低频标签一样,也是通过电感(磁)耦合方式从阅读器耦合线圈的辐射近场中获得。

标签与阅读器进行数据交换时,标签必须位于阅读器天线辐射的近场区内,广泛应用于电子票证、电子身份证、小区物业管理、门禁管理系统等。

高频RFID频率是13.56MHz的,以最常用的RC500为例,射频输出两个脚TX1,TX2,接收一个脚RX,另外一个是RX的偏置电压VMID,让RX信号偏置到1/2电源电压位置,保证接收性能最好。

电路如下:TX1和TX2输出13.56MHz的方波,分别通过L200、C213和L201、C212来实现把方波谐振,升压,同时把其它的谐波去掉,一般建议L200或者L201用定值电感,如1uH或者2.2uH,这个质量比较重要,我一般采用创易销售的sagami电容,1uH。

调节C212和C213(默认可以先用150pF的,之后10pF附近调节),使C212、C213两端电压最大(不用太准),峰峰值能够达到50V,一般建议在30V以上即可,这个视需求定,太高,电流会过大。

(用示波器观察)C214与天线实现在13.56MHz谐振,天线尽可能面积大一些,比如1平方分米,距离非常好,圈数就1,2圈,若面积比较小,则圈数稍微多一些,比如6平方厘米,那么圈数就要6圈,线圈的中心可以接地,这样是为了提高抗静电能力。

调节C214让C214两点峰峰值最大,一般能达到30V以上,注意调试的时候,一定要把最终的环境考虑进取,而不是单独的调试天线,环境包括卡,外壳,金属件等,尤其是卡和金属件,对天线的性能影响很大,可以理解为降低了天线的电感量。

当调试好天线的谐振之后,前面的升压谐振有一定的变化,再一次调试一下,通过这样,一般都能调试出比较满意的效果。

注意电压不要调的太高,一是耗电过大,二是因为Q值过高,导致频带过窄,接收反而受影响,这个时候适当降低一下电压,三是电容发热过高,一般建议电容用0805封装的为好。

RFID的信号发射是调制在TX输出的13.56MHz载波上,卡从载波上获取能量当作电源,同时根据调制在载波上的信号进行命令的处理,当RC500接收的时候,RC500继续输出载波,卡端通过对天线不停的短路,断路来影响载波的幅度,这个就是出名的载波调制技术,为了让接收灵敏度提高,一般采用副载波负载调试技术,也就是说,卡端先对13.56MHz/32=423.75K的信号进行调制,之后用423.75KHz再去调制RC500辐射的载波,这个423.75KHz有点类似中频信号,对提高信号的灵敏度有好处。

RFID系统工作原理及其结构一套完整的RFID系统, 是由阅读器(Reader)与电子标签(TAG)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件系统三个部份所组成, 其工作原理是Reader 发射一特定频率的无线电波能量给Transponder, 用以驱动Transponder电路将内部的数据送出,此时Reader 便依序接收解读数据, 送给应用程序做相应的处理。

图1.RFID系统的基本组成以RFID 卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式来看大致上可以分成, 感应偶合(Inductive Coupling) 及后向散射偶合(Backscatter Coupling)两种, 一般低频的RFID大都采用第一种式, 而较高频大多采用第二种方式。

图2.RFID 卡片阅读器及电子标签之间的通讯及能量感应方式阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读/写装置,是RFID系统信息控制和处理中心。

阅读器通常由耦合模块、收发模块、控制模块和接口单元组成。

阅读器和应答器之间一般采用半双工通信方式进行信息交换,同时阅读器通过耦合给无源应答器提供能量和时序。

在实际应用中,可进一步通过Ethernet或WLAN等实现对物体识别信息的采集、处理及远程传送等管理功能。

应答器是RFID系统的信息载体,目前应答器大多是由耦合原件(线圈、微带天线等)和微芯片组成无源单元。

应答器通常包含:a.天线:用来接收由阅读器送过来的信号,并把所要求的数据送回给阅读器。

b.AC /DC电路:把由卡片阅读器送过来的射频讯号转换成DC电源,并经大电容储存能量,再经稳压电路以提供稳定的电源。

c.解调电路:把载波去除以取出真正的调制信号。

d.逻辑控制电路:译码阅读器所送过来的信号, 并依其要求回送数据给阅读器。

e.内存:做为系统运作及存放识别数据的位置。

f.调制电路: 逻辑控制电路所送出的数据经调制电路后加载到天线送给阅读器。

图3.标签结构阅读器通常包含:a.天线:用来发送无线信号给Tag,并把由Tag响应回来的数据接收回来.b.系统频率产生器:产生系统的工作频率.c.相位锁位回路(PLL):产生射频所需的载波信号d.调制电路:把要送给Tag的信号加载到载波并送给射频电路送出.e.微处理器:产生要送给Tag信号给调制电路,同时译码Tag回送的信号, 并把所得的数据回传给应用程序,若是加密的系统还必需做加解密操作.f.存储器:存储用户程序和数据g.解调电路: 解调tag送过来的微弱信号,再送给微处理器处理.h.外设接口:用来和计算机联机图4.阅读器系统方块图应用软件系统通常包含:a.硬件驱动程序:连接、显示及处理卡片阅读器操作。

UHF频段无源RFID读写器系统总体方案设计

一、介绍

二、系统基本原理

三、硬件设计

1.射频天线设计:根据系统要求选择合适的射频天线,考虑射频特性、天线增益等因素,并进行天线布局设计。

2.射频前端模块设计:选择合适的射频前端模块,进行天线输入和输

出匹配,配置合适的放大器、滤波器等电路。

3.数字信号处理模块设计:选择合适的数字信号处理芯片,设计合适

的数字信号处理电路,包括信号解调、滤波、放大、数据解析等功能。

四、软件设计

1.射频天线驱动程序:设计合适的驱动程序,控制射频天线的启动和

关闭,调节射频天线的功率和频率等参数。

2.信号处理程序:实现信号的解调、滤波、放大、数据解析等功能。

五、系统性能评估

对UHF频段无源RFID读写器系统的性能进行评估,主要包括以下几

个方面:

六、总结

本文基于UHF频段无源RFID读写器系统,详细介绍了系统的总体方

案设计,包括系统的基本原理、硬件设计、软件设计和系统性能评估等方

面。

通过对系统的设计和评估,可以实现该系统在实际应用中的高效工作和稳定性能。

超高频RFID射频接口电路设计1 引言近年来,915MHz以及2.45GHz等UHF波段的射频标签由于工作距离远,天线尺寸小等优点越来越受到重视。

射频标签芯片的射频接口模块包括电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路。

射频接口的设计直接影响到射频标签的关键性能指标。

本文对射频标签能量供应原理进行了详细的理论分析,并完成了电源恢复电路、稳压电路和解调整形电路的设计。

2 原理分析2.1 电源恢复无源射频标签依靠读写器发射出的电磁波获取能量。

标签芯片获得的能量与很多因素都有关系,例如空间环境的反射,传播媒介的吸收系数,温度等。

在理想自由空间,连续载波的情况下,有下面的近似公式:620)this.style.width=620;" border=0 alt=超高频RFID射频接口电路设计src="技术2021/4o3knkekyji2021.jpg">式中,Ptag_IC是芯片接收到的能量,Preader为读写器发射功率,Gtag是标签天线增益,Greader是读写器天线增益,R为标签到读写器的距离。

可以看到,标签接收到的功率主要和距离与载波频率相关,随距离的增大迅速减小,随频率的增加而减小。

PreaderRreader也称为EIRP,即等效全向发射功率。

它受到国际标准约束,通常在27~36dBm左右。

例如,按照北美标准,读写器等效发射功率EIRP应小于4W,即36dBm。

在自由空间中,915MHz的信号在4m处衰减为43.74dB。

假设标签天线增益为1.5dBi,则在4m处无源射频标签可能获得的最大功率只有约-6.24dBm,238W。

利用标准的偶极子天线,在915MHz天线端能够获得的电压约200mV。

在如此低的输入信号幅度下,采用普通全波或半波整流电路无法获得所需的直流电压,因此需要采用倍压结构的电源恢复电路。

倍压结构的电源恢复电路如图1所示。

图中的二极管在实际应用时通常用MOS管替代。

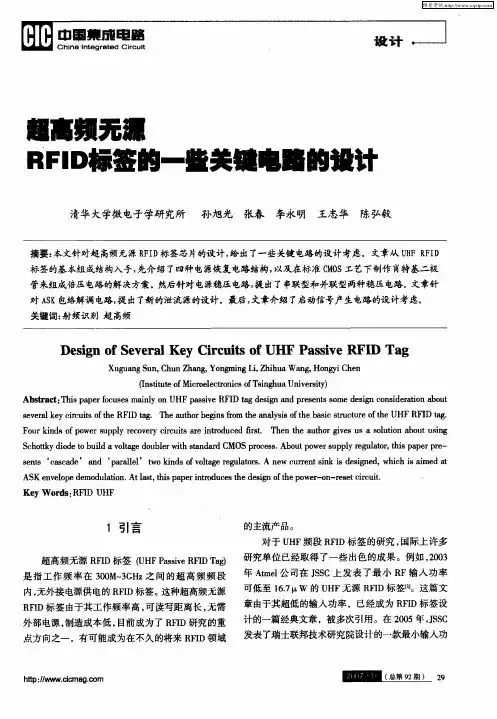

超高频无源RFID标签的一些关键电路的设计本文针对超高频无源RFID 标签芯片的设计,给出了一些关键电路的设计考虑。

文章从UHF RFID标签的基本组成结构入手,先介绍了四种电源恢复电路结构,以及在标准CMOS 工艺下制作肖特基二极管来组成倍压电路的解决方案。

然后针对电源稳压电路,提出了串联型和并联型两种稳压电路。

文章针对ASK 包络解调电路,提出了新的泄流源的设计。

最后,文章介绍了启动信号产生电路的设计考虑。

1 引言超高频无源RFID 标签(UHF Passive RFIDTag)是指工作频率在300M~3GHz 之间的超高频频段内,无外接电源供电的RFID 标签。

这种超高频无源RFID 标签由于其工作频率高,可读写距离长,无需外部电源,制造成本低,目前成为了RFID 研究的重点方向之一,有可能成为在不久的将来RFID 领域的主流产品。

对于UHF 频段RFID 标签的研究,国际上许多研究单位已经取得了一些出色的成果。

例如,Atmel 公司在JSSC 上发表了最小RF 输入功率可低至16.7μW的UHF 无源RFID 标签[1]。

这篇文章由于其超低的输入功率,已经成为RFID 标签设计的一篇经典文章,被多次引用。

在2005 年,JSSC 发表了瑞士联邦技术研究院设计的一款最小输入功率仅为2.7μW,读写距离可达12m 的2.45G RFID 标签芯片[2]。

在超小、超薄的RFID 标签设计上,日本日立公司在2006年ISSCC 会议上提出了面积仅为0.15mm×0.15mm,芯片厚度仅为7.5μm 的RFID 标签芯片。

国内在RFID 标签领域的研究,目前与国外顶尖的科研成果还有不小的差距,需要国内科研工作者加倍的努力。

图1 UHF 无源RFID 芯片的结构图如图1 所示,一个完整超高频无源RFID 标签由天线和标签芯片两部分组成,其中,标签芯片一般包括以下几部分电路:∙电源恢复电路∙电源稳压电路∙反向散射调制电路∙解调电路∙时钟提取/产生电路∙启动信号产生电路∙参考源产生电路∙控制单元∙存储器无源RFID 标签芯片工作时所需要的能量完全来源于读卡器产生的电磁波的能量,因此,电源恢复电路需要将标签天线感应出的超高频信号转换为芯片工作需要的直流电压,为芯片提供能量。

【提要】射频识别(RFID)市场出现强劲增长,2004年其销售额高达17亿美元,2008年预计将达到59亿美元。

这种激增的需求受到来自下一代RFID系统的带动,下一代系统将会提供非视距的可读性、改进的安全性,并可以重新配置产品信息。

这些应用包括了库存跟踪、处方用药跟踪和认证、汽车安全钥匙,以及安全设施的门禁控制等。

在很多以前的出版物中可以找到有关RFID应用与发展良机的细节。

这些功能将可能通过EPC-Global Class 1 Gen 2(即欧洲和国际上的ISO-18006标准)协议所定义的超高频(UHF)系统来实现。

这些功能还将利用最新的CMOS工艺节点通过标签/阅读器的技术创新来实现,例如射频/模拟以及混合信号集成电路(IC)设计。

许多新的IC要求取决于EPCGlobal Class 1 Gen 2协议,以及无源-反向散射UHF RFID标签电路中的几个关键射频模块的设计与仿真。

可以采用仿真工具来研究在几个最差系统级工作条件下的关键IC的性能度量。

工作在125或134kHz低频(LF)或者13.56MHz高频(HF)范围内的电感回路无源RFID系统,其工作距离仅限于大约1m的范围。

UHF RFID系统工作在860~960MHz以及2.4GHz的工业科学医疗(ISM)频段。

其具有更长的工作距离,对无源标签而言典型工作范围为3~10m。

标签从阅读器的射频信号接收信息和工作能量。

如果标签在阅读器的范围内,就会在标签的天线上感应出交变的射频电压。

该电压经过整流后为标签提供直流(DC)电源电压。

通过调制天线端口的阻抗来实现标签对阅读器的响应。

这样一来,标签将信号反向散射给阅读器。

阅读器通过位速率范围在26.7至128kbps之间的双边带幅移键控(DSB-ASK)、单边带幅移键控(SSB-ASK)或者反相幅移键控(PR-ASK) 调制来实现对射频载波的调制,将信息发送给一个或多个标签。

采用脉冲间隔编码(PIE)格式来实现调制。

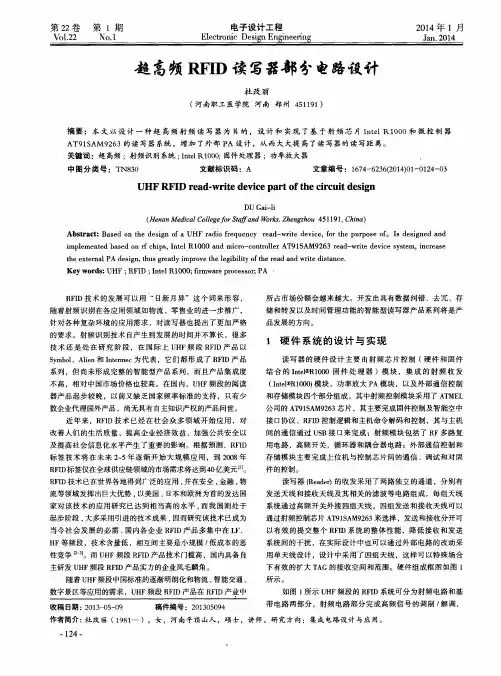

超高频RFID标签芯片超低功耗数字基带架构设计王家城1,郭靖锋2,崔臣臣2(1.中华通信系统有限责任公司河北分公司;2.中国电子科技集团公司第五十四研究所)摘要:在分析设计超高频RFID标签芯片设计的基础上,数字基带设计在整个芯片设计中最为关键:除了需要满足协议要求进行数据处理外,还需要尽可能的降低功耗来提高整个标签芯片的性能。

本文提供了一种数字基带的架构设计,通过模块的合理划分和对基带时钟架构的优化设计,经仿真和功耗分析验证,整个数字基带功耗大约为3.0μw,能够满足无源射频识别芯片的超低功耗的需求。

关键词:RFID;标签芯片;数字基带;超低功耗设计Ultra Low Power Baseband Architecture Designof UHF RFID Tag ICWANG Jia-cheng1,GUO Jing-feng2,CUI Chen-chen2(1.Hebei Branch of China Communication System Co.,Ltd;(2.The54th Research Institute of CETC)Abstract:Based on the analysis and design of the UHF RFID tag IC design,the digital baseband design is the most critical in the entire chip design:in addition to meeting the protocol requirements for data processing,it is also necessary to reduce power consumption as much as possible to improve the performance of the entire tag chip.This article provides a digital baseband architecture design.Through reasonable division of modules and optimized clockarchitecture design,simulation and power analysis verify that the entire digital baseband power consumption is about 3.0μw,which can meet the ultra-high performance of passive radio frequency identification chips.The need for low power consumption.Keywords:RFID;Tag-IC;Digital Baseband;Ultra Low Power Design1序言RFID(Radio Frequency Identification),即射频识别技术,是自动识别技术的一种,被称为物联网的核心技术之一。

RFID高频设备方案RFID虽然在图书馆信息系统中只是一部分,但是它牵涉到后台管理与前台服务,因此不但需要功能丰富的产品,同时需要更加稳定可靠,且符合国际标准。

在RFID系统中主要将有以下几个软硬件构成:标签、馆员工作站、自助服务设备、清点设备、接口以及专业应用软件等组成。

以下将对这些构件作逐一描述.3.5.1 RFID标签RFID标签是一种带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品,可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料,用于图书和多媒体光盘资料的标签识别。

图书专用标签,可以粘贴在一般图书上,用于图书资料的辨识。

可跟据图书馆需求印制logo50 x 50 mm (1.96 x 1.96 in)1Kbit 内存90 x 20 mm图书标签性能参数符合标准:兼容 RFID 标准 ISO 15693 和ISO 18000-3有效识读距离:符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求工作频率: 13.56 MHz固有频率误差: ≤±200K Hz读取速度:≤0.05s有效使用寿命:≥10年内存容量: 1024 bits有效擦写次数:≥10万次环境温度范围: -30℃-50℃摄氏度自粘贴标签,可印制图书馆所提供LOGO产品优势标准性:兼容 RFID 标准 (ISO 18000-3 和 ISO 15693)安全性:支持AFI防盗功能并自带 EAS(电子物品监督) 防盗位安全标识和资料识别集于一体1024 位内存容量,图书标签的数据格式符合用户现有格式标准,以满足用户的通借通还需求,图书标签是不干胶,提供图书标签的转换方案并完成图书标签转换工作及图书标签粘贴工作。

为图书和CD提供方便的标签编写工具自粘贴标签,可印制图书馆所提供LOGO标签为无源标签,具有良好的互换性与兼容性,性能稳定。

存储在其中的信息可重复读、写。

标签为卷状包装,可以在电动或手动标签分配器中方便分配抽取。

3.5.2 RFID 馆员工作站RFID馆员工作站(标签转换设备)是以PC机为基础,集成RFID读写装置、各种类型读者证卡识别装置、条形码识别装置等设备,对RFID标签进行识别和流通状态处理,辅助以其它装置用于流通部门对粘贴有RFID标签及条形码的流通资料进行快速的借还操作,提高工作人员的流通资料借还工作效率。

超高频RFID手持机技术路线分析由于手持设备采用电池供电和重量、体积限制,对超高频RFID 模块的技术有更低功耗、高度集成、更小体积等要求,对技术指标的需求一般,居于次位。

RFID模块技术路线按照集成度高度高低可分为:分立器件集成技术、专用芯片+集成技术、单芯片接收机技术。

一、分立元器件集成技术完全采用分立原件设计的超高频RFID模块,具有协议扩展性强、灵敏度高,但由于系统集成度不高,受到体积、功耗、散热、开发周期的限制一般不用于手持机中。

根据需要可以开发支持各种协议,如ISO/IEC 18000-6C、ISO/IEC 18000-6D、GB/T 29768-2013、IP-X、ERI专用等协议。

二、单芯片接收机技术目前国际上唯一可以称得上真正单芯片接收机技术的、集成度最高、性能最优的也只有Indy R2000芯片,目前市场占有率极高。

称为单芯片RFID读写器,特别是把超高频RFID接收机技术关键如:自适应载波消除技术、功率控制、功率放大等也进行了高度集成,该芯片集成了分立元件收发机的90%以上,使得RFID接收机系统设计变得非常简单。

但是,也正是由于R2000集成度太高,协议基本固化,只能支持ISO /IEC 18000-6C、EPC C1G2、可选支持IP-X(ISO/IEC 18000-6D),其协议的扩展性受到非常大的限制。

在进行协议扩展或新的协议适应性更改时,往往无法实现。

类似的,AS3992、AS3993等单RFID接收机芯片,也基本类似。

在开发GJB、GB等专业协议时,R2000就无能为力了。

三、专用芯片+集成技术在分立元器件体积/功耗限制,单芯片接收机协议固化限制的情况下,目前RFID手持机设计路线基本选用了专用芯片+集成技术。

开发者根据选用的芯片类型集成度(协议处理、射频信号收发、编解码处理、功率控制、接口电路等)不同,一般采用射频电路+FPGA+MCU 的基本架构,或者射频电路+编解码芯片+MCU架构,或者其他类似架构。