第二语言 教学法流派总汇

- 格式:pdf

- 大小:188.27 KB

- 文档页数:11

第二语言教学法主要流派的关系第二语言教学法主要流派包括交际法、语法翻译法、直接法、听说法和任务型教学法。

这些流派在教学内容、教学方法和教学原则等方面存在差异,但也互相借鉴和影响。

整体流程如下:1. 交际法:强调学习者通过交流来实现语言学习的目的。

教师通过创设真实的语言环境,引导学习者进行实际对话和语言应用,促进交际能力的发展。

该法注重学习者的积极参与和沟通能力的培养。

2. 语法翻译法:以语法为核心,通过翻译举例和练习来教授语言知识。

教师讲解语法规则,学习者进行翻译练习,强调语言的结构和准确性。

该法重视语法知识的系统性学习和语言运用的准确性。

3. 直接法:强调听说能力的培养,鼓励学习者直接用目标语言交流。

教师使用图片、实景等真实材料,提供丰富的听说练习,让学生通过大量的口语实践来掌握语言。

该法主张从语言的整体性和习得的角度来教授语言。

4. 听说法:注重提高学习者的听说能力,通过大量的听说训练来培养语言运用能力。

教师使用听力材料、对话练习、口语模仿等活动来帮助学习者提高听力理解和口语表达的能力。

该法重视语音、语调、语速和语境的实际运用。

5. 任务型教学法:以任务为中心,通过完成实际任务来促进语言学习。

教师设计真实的语言任务,学习者通过合作、交流和解决问题来发展语言能力。

该法重视任务的情境性、真实性和学习者的自主性。

在整体流程中,教师起着重要的指导和引导作用,学习者通过参与各种语言活动,不断巩固和运用所学的语言知识和技能。

不同流派的教学法在教学过程中可以灵活结合,根据学习者的特点和目标来选择合适的教学方法和教学原则。

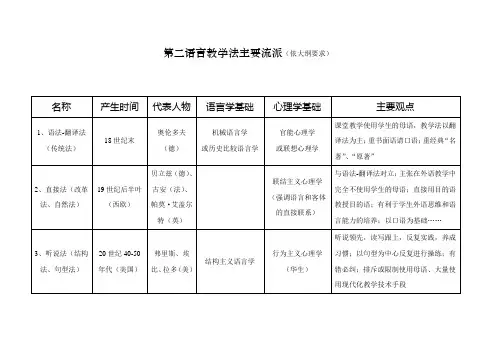

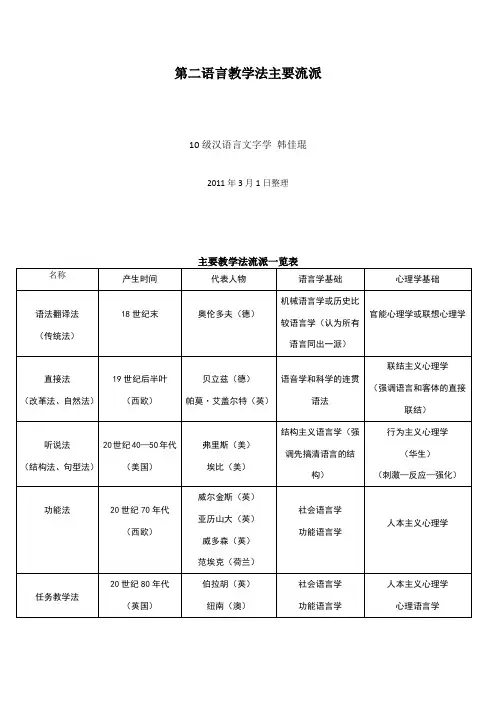

第二语言教学法主要流派(依大纲要求)名称产生时间代表人物语言学基础心理学基础主要观点1、语法-翻译法(传统法)18世纪末奥伦多夫(德)机械语言学或历史比较语言学官能心理学或联想心理学课堂教学使用学生的母语,教学法以翻译法为主;重书面语请口语;重经典“名著”、“原著”2、直接法(改革法、自然法)19世纪后半叶(西欧)贝立兹(德)、古安(法)、帕莫·艾盖尔特(英)联结主义心理学(强调语言和客体的直接联系)与语法-翻译法对立;主张在外语教学中完全不使用学生的母语;直接用目的语教授目的语;有利于学生外语思维和语言能力的培养;以口语为基础……3、听说法(结构法、句型法)20世纪40-50年代(美国)弗里斯、埃比、拉多(美)结构主义语言学行为主义心理学(华生)听说领先,读写跟上,反复实践,养成习惯;以句型为中心反复进行操练;有错必纠;排斥或限制使用母语、大量使用现代化教学技术手段4、功能法(意念——功能法、交际法)20世纪70年代(西欧)威尔金斯、亚历山大、威多森(英)社会语言学、功能语言学人本主义心理学教学目标定为培养学生运用目的与进行交际的能力;以功能(和意念)为纲;功能是用语言做事;单项技能训练和综合性训练相结合;不过分苛求形式对学生的错误要确定一个容忍度5、交际法20世纪70年代(西欧)6、任务教学法20世纪80年代(英国)伯拉胡、纽南任务即有目标的语言交际活动,它是交际法在上世纪80年代的新发展;以学生为中心,教师设计具体的、带有明确目标的活动,让学生用目的语通过协商、讨论,达到学习目的。

语言教学法流派第二语言教学法主要流派认知派:强调自觉掌握经验派:强调习惯养成人本派:强调情感因素功能派:强调交际运用语法翻译法:以语法知识为纲,依靠母语,通过翻译手段,主要培养二语读写能力。

时间:18世纪末19世纪初别称:又叫“传统法”、“古典法” 代表人物:德国语言学家奥伦多夫语言学基础:历史比较语言学心理学基础:德国官能心理学(德国哲学家沃尔夫创立)主要特点:1、以理解目的语的书面语,阅读能力和写作能力,发展智力为主,不重视口语和听力(重读写,轻听说)2、以系统语法知识为纲,采用演绎法,通过翻译练习巩固3、词汇是课文内容,用对译生词表进行教学,句子是讲授与练习的基本单位4、用母语教学,翻译是主要的教学手段,练习手段和评测手段 5、强调学习规范的书面语,阅读文学名著优势与不足:1、语法翻译法是二语教学史上第一个完整的教学法体系,体现理性派教学法特点2、历史悠久具有很强的生命力,对我国对外汉语教学特别是精读课有较大影响3、忽视口语教学与语音教学,缺乏听说能力训练4、过分依赖母语和翻译手段5、过分重视语法知识的教学,死记硬背语法规则6、教学内容枯燥无味或者过深过难 7、不利于语言交际能力的培养直接法:主张口语教学为基础,按照幼儿习得母语的过程,用目的语直接与客观事物相联系而不依赖母语,不用翻译时间:19世纪末20世纪初别称:改革法、自然法代表人物:早期代表人物菲埃托《语言教学必须彻底改革》、德国教育学家贝力子、创造“系列法“的法国语言学家古安,典型教材:英国艾克斯利的《基础英语》语言学基础:语言观认为语言是习惯,语言的运用靠感觉和记忆心理学基础:联想主义心理学主要特点:1、目的语与事物直接联系,教学中排除母语,排除翻译,采用直观手用目的语学习目的语,课堂教学采用扮演角色或演戏方式2、不是先学习语法规则,而是靠直接感知,以模仿、操练、记忆为主形成的自动的习惯,在一定阶段做一个总结3、以口语教学为基础,先听说后读写,认为口语第一性符合自然途径,重视语音教学,强调语音、语调、语速的规范4、以句子为教学基本单位,整句学,整句运用,而不是从单音或者孤立的词开始5、以当代通用的语言为基本教材,学习生动的、活的语言后来的贝力子教学法。

第二语言教学法流派简介第二语教学法流派⏹第二语教学法流派很多,有几十种,这里重点介绍以下几种。

语法——翻译法直接法听说法认知法功能法(交际法)1、语法翻译法⑴产生背景⑵基本特点⑶分析评价⑷应用提示⑴产生背景发展线索古代拉丁语的教学——中世纪的古典语言教学,16世纪开始现代语言取代拉丁语,到18世纪末,现代语言(英语、法语)已经进入教育主流。

代表人物18世纪末19世纪初,德国语言学家,奥伦多夫(H.Ollendorff)对这种方法进行了理论上的阐述和总结,使之成为第二语言教学法体系。

普洛茨(1819-1881)推行语法翻译法教学的重要人物(教师)相关理论: 历史比较语言学心理学基础——18世纪德国的官能心理学⏹⑵基本特点⏹以理解书面语、培养阅读能力和写作能力为主要目标,不重视口语和听力;⏹以系统的语法知识为主要内容,教学采用演绎的方法;⏹词汇的选择由内容决定,对译生词表;⏹用母语教学,翻译是主要教学手段;⏹强调学习规范的书面语,注重原文,阅读名著。

⏹⑶分析评价⏹积极方面:⏹创建了翻译的教学形式;⏹注重语法规则;⏹注重阅读,注重语料的规范性。

⏹局限:⏹重语言知识而忽视语言运用;⏹过分依赖母语;⏹教学方式单一;⏹忽视听说训练。

⏹⑷应用提示⏹两个基本点:⏹①以启发学生的目的语认知为出发点;⏹②根据教学环境、对象、内容等选取合适的方式。

⏹在第二语言课堂上,教师容易陷入过多使用母语或媒介语的误区,而作为一个第二语言教师,在课堂上说目的语,则永远不会多余!⏹2、直接法(自然法)⏹⑴产生背景⏹⑵相关理论⏹⑶基本原则⏹⑷训练方法⏹⑸分析评价⏹直接法就是直接用外语教外语,不用学生的母语,不用翻译,也不重视形式语法。

⏹⑴产生背景⏹语言教师进行第二语言教学的新尝试,法国语言教育家古安(F.Gouin)(或称戈恩)创造“序列教学法”。

⏹德国教育家贝力子(M.D.Berlitz)一生主要在美国,因创建贝力子外语学院采用直接法而闻名。

第八章第二语言教学法主要流派这一部分的重点是要对第二语言教学法的主要流派有一个比较全面的认识,如某个教学法的理论基础、教学原则和特点、基本的教学过程等。

要能结合自己的教学实践对某个教学法的优缺点作出适当的评论。

1. 语法一翻译法(Grammar-Translation Method)语法一翻译法又称" 传统法", 它是使用学生的母语来教授第二语言/ 外语,并以系统地教授语法知识为教学基础的一种第二语言/ 外语教学法。

语法一翻译法主张在第二语言教学过程中学生的母语与目的语并用, 通过翻译和系统的语法知识的讲授学习第二语言。

语法一翻译法是最古老的教学法, 最初用来学习古希腊文和拉丁文这类死的语言, 帮助人们学习古代" 经典", 增长知识和智慧。

后来用它来学习活的语言,经过理论的总结和阐释, 成为一种第二语言教学法体系。

它盛行于18世纪末,代表人物是德国语言学家奥伦多夫(H.G.OllendOrff )。

语法一翻译法的语言学理论基础是机械语言或历史比较语言学, 认为所有语言同出一源, 语言和思维也是同一的。

既然人类有共同的思维规律, 其语言规律( 语法) 也是共同的, 词所表达的概念、意义和词的搭配也是一样的。

各种语言词汇的差别只是发音和书写形式的不同而己, 这就是翻译的基础所在。

因为人类的思维规律相同, 所以不同语言之间都可以进行一一对应的翻译。

另外, 传统语言学重视语言规范, 注重定出各种语言规则, 并要求人们按照这些规则来使用语言, 这也为语法一翻译法系统地讲授语法知识奠定了基础。

语法一翻译法的心理学理论基础是联想心理学。

联想心理学把一切心理活动都看成是各种感觉或观念的集合, 而这种集合则主要是依靠联想的力量来实现的。

比如, 记识一个外语单词就是把它跟母语的单词联系起来。

语法一翻译法的基本原则和特点:(1) 语法是教授第二语言/ 外语的基础。

语法一翻译法主张, 学习第二语言首先要背熟语法规则和例句, 然后通过翻译练习巩固语法规则, 只有在理解语法的基础上才能阅读、翻译目的语原文。

第二语言教学法主要流派10级汉语言文字学韩佳琨2011年3月1日整理一、语法翻译法1、时间:18世纪末2、代表人物:奥伦多夫(德)3、语言学理论基础:机械语言学或历史比较语言学,认为所有语言同出一派4、心理学理论基础:官能心理学或联想心理学官能心理学:认为心理的各种官能可分别加以训练。

例如:记忆、思考、概括等等联想心理学:把一切心理活动看成是各种感觉或观念的集合。

心理活动主要依靠联想的力量来实现。

例如:记忆单词依靠和母语的联系。

5、主要特点:⑴以语法为纲,教授系统的语法知识。

⑵课堂教学使用学生的母语,教学法以翻译为主。

⑶注重书面语的教学,轻视口语。

⑷教授所谓的“规范”语言,重视使用所谓经典的“原著”、“名著”。

6、成就:⑴强调母语教学的理论。

⑵强调发展学生的智力,学生语法只是扎实。

⑶由于注重书面语教学,学生的阅读水平和能力比较高。

⑷对教师本身的口语要求不高,该教学法使用简便。

7、缺点:⑴忽视言语交际技能,尤其是听说能力的培养。

⑵过分依赖学生的母语和翻译的手段,无法培养用目的语思维的习惯和能力。

⑶过分强调语法的重要性,教学内容枯燥乏味或深奥难懂。

二、直接法(改革法、自然法)针对“语法翻译法”的弊端,“直接法”直接采用目的语来教授目的语,所以又称“自然法”。

主张仿照幼儿学习母语的自然过程来设计第二语言教学过程。

直接法是作为语法翻译法的对立物在西欧出现的,代表人物是贝立兹。

他主张在外语教学中完全不使用学生的母语。

直接法的优点之一是有利于学生外语思维和语言能力的培养。

1、时间地点:19世纪后半叶西欧2、代表人物:贝立兹(德)、帕莫·艾盖尔特(英)、古安(法)3、心理学基础:联结主义心理学,强调语言和客体的直接联结4、主要特点:⑴在语言和外界事物或经验之间建立起直接的联系,在教学过程中不使用学生的母语。

⑵以口语为基础(与语法翻译法针锋相对).⑶句本位,以句子为基本的教学单位。

⑷以模仿为主。

⑸用归纳法教授语法规则:先操练,后归纳。

第二语言教学法流派一、语法翻译法(the Grammar-Translation Method)又称翻译法(Translation Method)、传统法(Traditional Method)、阅读法(Reading Method)或古典法(Classical Method)。

是用母语翻译教授外语书面语的一种方法。

1880以前,欧洲大陆的外语教学以教授古典语言为主,这是文艺复兴时期以来人文主义教育的一个重要内容。

学习古典语言的目的,主要是阅读古典文献,而不是作为交际的工工具。

为适应这种教学的需要而产生的。

翻译法代表有普洛茨(Karl Plotz)、奥朗多弗(H. Ollendorff)和雅科托(Jacotot)。

理论基础:历史比较语言学、官能心理学、演绎法。

语法翻译法的基本特点: 1、翻译是教学的基本手段。

2、教学以语法为纲。

3、语法材料的安排是先语法后课文。

4、双重教学目的即培养学生通过翻译阅读原著的能力和磨炼学生的智慧。

二、直接法(the Direct Method)又称自然法(Natural Method)。

直接法是通过用外语本身进行会话、交谈和阅读外语,而不用学生的母语,不用翻译,也不用形式语法,第一批词通过指示实物、图画或演示动作等办法来讲授。

19世纪90年代,西欧资本主义社会获得了进一步发展的新时期,国际市场的扩大、交通工具的改进使各国在政治、经济、科技文化、生活等方面来往日益增多,使用外语口语作为主要交流手段的领域和机遇越来越频繁,传统的语法翻译法不能满足社会对外语口语人才的需要,直接法由此产生。

代表人物有贝利兹(M.D. Berlitz)、古恩(F. Gouin)、帕默(H.E. Parmer)、耶斯帕森(O. Jesperson)和韦斯特(M. West)等。

理论基础:直觉主义、类推(analogy)原则直接法的基本特点:1、排除母语为中介,外语与客观事物建立直接关系。

2、不学形式语法。

第二语言教学法主要流派第二语言教学法主要流派1、语法-翻译法:又称“传统法。

是使用学生的母语来教授第二语言并以系统地教授语法知识为教学基础的一种第二语言教学法。

主张母语与目的语并用,通过翻译和系统的语法教授学习。

”最古老的教学法,盛行于18世纪末,代表人物是德国语言学家奥伦多夫。

语言学理论基础:机械语言或历史比较语言学心理学理论基础:联想心理学基本原则和特点:A、语法是教授第二语言的基础。

学习二语首先要背熟语法规则和例句。

B、课堂教学使用学生的母语。

翻译是主要的教学手段C、注重书面语教学,注重读写,轻视听说D、教授所谓“规范”语言,重视经典名著教学过程:字母发音和书写――语法――阅读原文语法教学的步骤:A、先讲词法,后讲语法。

B、用演绎法教授语法规则,并翻译。

C、练习课文教学的步骤:A、介绍课文B、逐字逐句翻译C、朗读D、互译来巩固主要成就:A、创建了在二语教学中利用母语的理论。

翻译即是教学目的,也是手段B、主张语法知识,重理性和演绎。

C、使用母语,初学阶段不会觉得困难D、注重书面语和名著,阅读能力高E、使用方便,无需复杂的设备和教具,对教师本身的口语要求也不高主要缺点:A、忽视言语交际技能,听说能力。

B、过分依赖母语和翻译,无法培养用目的语思维的习惯和能力C、过分强调语法,死记硬背语法规则和例句,教学内容乏味。

2、直接法:又称“改革法”、“自然法”。

用目的语,不用母语不翻译,不注重语法形式。

19世纪后半页的西欧,代表人物:德国的贝立兹、法国的古安、英国的帕默、艾盖尔特主张仿照“幼儿学语”的方式和自然过程来设计二语教学过程,以顺乎人类学语言的自然规律。

建立语言和外界实物的直接联系和模仿大人说话是幼儿习得母语的基本策略。

心理学基础:联结主义心理学。

受其影响,强调词语与客观事物的直接联系,而不通过母语。

教学原则和特点:A、直接联系。

在语言和外界事物间建立直接联系,不用母语。

B、以口语为基础。

教学目标是口语。

第二语言教学法流派一、 语法翻译法(the Grammar-Translation Method)又称翻译法(Translation Method)、传统法(Traditional Method)、阅读法(Reading Method)或古典法(Classical Method)。

是用母语翻译教授外语书面语的一种方法。

1880以前,欧洲大陆的外语教学以教授古典语言为主,这是文艺复兴时期以来人文主义教育的一个重要内容。

学习古典语言的目的,主要是阅读古典文献,而不是作为交际的工工具。

为适应这种教学的需要而产生的。

翻译法代表有普洛茨(Karl Plotz)、奥朗多弗(H. Ollendorff)和雅科托(Jacotot)。

理论基础:历史比较语言学、官能心理学、演绎法。

语法翻译法的基本特点: 1、翻译是教学的基本手段。

2、教学以语法为纲。

3、语法材料的安排是先语法后课文。

4、双重教学目的即培养学生通过翻译阅读原著的能力和磨炼学生的智慧。

二、 直接法 (the Direct Method)又称自然法(Natural Method)。

直接法是通过用外语本身进行会话、交谈和阅读外语,而不用学生的母语,不用翻译,也不用形式语法,第一批词通过指示实物、图画或演示动作等办法来讲授。

19世纪90年代,西欧资本主义社会获得了进一步发展的新时期,国际市场的扩大、交通工具的改进使各国在政治、经济、科技文化、生活等方面来往日益增多,使用外语口语作为主要交流手段的领域和机遇越来越频繁,传统的语法翻译法不能满足社会对外语口语人才的需要,直接法由此产生。

代表人物有贝利兹(M.D. Berlitz)、古恩(F. Gouin)、帕默(H.E. Parmer)、耶斯帕森(O. Jesperson)和韦斯特(M. West)等。

理论基础:直觉主义、类推(analogy)原则直接法的基本特点:1、排除母语为中介,外语与客观事物建立直接关系。

2、不学形式语法。

语法规则在开始阶段不予重视。

3、先用耳听口说,后用眼看手写。

4、句子为教学的基本单位。

5、模仿操练形成习惯。

三、听说法(the Audiolingual Method)听说法是以句型结构为主线编写外语教材的。

外语教学以句型操练为纲,着重听说口语能力的训练和培养,所以叫听说法、口语法和句型法,又叫军队教学法。

听说法产生于20世纪40年代的美国,当时美国参加了二战,由于美国军队被大量派往国外,军队急需大批通晓外语的口语人才。

于是聘请结构主义语言学家龙菲尔德等制定了训练军队的外语教学方案,即著名的“陆军专门训练方案”(ASTP)。

主要代表人物有布龙菲尔德(L. Bloom-field)、特雷格(G.L.Trager)、弗里德(C.C.Fries)和拉多(do)。

理论基础:行为主义心理学、布龙菲尔德的结构主义描写语言学。

听说法的基本特点:1、句型结构为纲组织教学;2、听说为先,兼顾书面语;3、不用母语;4、反复模仿,强化操练。

四、视听法(Audio-visual Approach)也称“视听整体结构教学法”(the audio-visual global and structural method)。

视听法是视和听想结合的一种方法。

视听法源于直接法和听说法。

视听法首先由南斯拉夫萨格勒大学语音研究所主任古布里纳(P.Guberina)于1954年提出。

理论基础:完形心理学(格式塔学派)、行为主义心理学、神经心理学、医学、心理学和描写语言学。

完形心理学强调感知事物的整体性。

因此将情景或图象跟一组词或意义联系在一起会促进学习。

神经心理学认为,神经元突触的数目可以随神经冲动次数的增加而增加。

外语视听教学就是用形象生动的人物和真实的情景再现配以动听的音乐,对神经细胞进行刺激,使其产生冲动增加,接受刺激的神经元的突触数量也增多,从而赋予脑细胞以新的活力。

医学和心理学实验证明:人脑存在着区域分工,左脑主司语言、数理、逻辑等,而右脑主司艺术、视觉、空间形象思维。

视听法的音像教材将语言和形象同时作用于大脑左右半球,使逻辑思维和形象思维相互作用,有利于开发双脑和培养外语思维能力。

视听法的基本特点:1、先听后说,听说配合。

2、反复听练。

3、语言新知识合理分布。

音像材料的新知识不超过5%为宜。

4、用外语思维。

5、在口语基础上进行书面语教学。

6、视听结合,重视情景教学。

五、自觉对比法(Conscious-comparative Method)自觉对比法是指学生通过分析、对比外语与母语的语法结构达到自觉理解语言材料的一种方法。

产生于20世纪30年代。

十月革命后苏联对文化教育方面的资产阶级学术思想和资产阶级的意识形态进行了猛烈的批判,当时许多人认定外语教学的直接法是资产阶级学术思想的代表,必须彻底批判,以便在批判中创建自己的教学法体系——自觉对比法。

理论基础:教育学的自觉原则、巴甫洛夫的信号学说自觉对比法的基本特点:1、依靠母语进行翻译和对比。

2、语言规则指导语言实践。

3、在分析理解语言知识基础上模仿。

4、在书面基础上进行口语教学。

5、由分析到综合。

自觉对比法的评价:1、 优点:(1)重视外语教学的思想教育性。

(2)重视培养学生的阅读能力。

(3)重视自觉性学习的重要性。

(4)外语与母语翻译对比,有助于编写教材,发挥母语的正迁移作用,防止负迁移作用。

(5)掌握语法规则有助于掌握外语。

2、 缺点:(1)学生难以掌握听、说、读、写能力,以进行交际。

(2)过分重视思想教育,而忽视了外语教学的规律性。

(3)过分的强调翻译、对比和讲解语法,占用了80%的课堂教学时间。

尽管学生语法规则背得头头是道,但由于缺乏言语交际性操练,难以掌握运用语言表达思想的能力。

(4)过分强调培养阅读能力,忽视口语能力的培养。

六、自觉实践法自觉实践法的自觉是指理解所学语言材料,在语言交际活动中,注意力自觉集中在外语所表达的内容上,而不是集中在语言形式上。

自觉实践法是20世纪60年代前苏联心理学家B.V.别利亚耶夫创立的、综合直接法与语法翻译法长处的外语教学法,也叫自觉积极法。

理论基础:B.V.别利亚耶夫的心理学理论,后受到心理语言家A.A.列昂耶夫的言语活动论和∏.Я.利佩林的“智力行动分分阶段形成论”的影响。

其要点是:自觉学习优于直觉学习;掌握外语言语能力只有靠大量实践;母语对于外语学习具有很大影响。

自觉实践法的基本特点:1、交际性。

2、自觉性。

3、功能—情景性。

4、考虑母语。

5、在语法基础上学习词汇和语法。

6、在语法基础上进行书面语教学。

7、直观性。

利用事物、图片、动作和电化声像等。

8、听说领先原则。

七、认知法(Cognitive Approach)认知法也叫认知—符号法。

认知法是重视发挥学生的智力作用、强调认知语法规则、培养实际运用语言能力的一种方法,也叫现代的语法翻译法。

20世纪60年代,科学飞速发展,知识信息量激增。

为适应社会的发展,教学不仅要记忆知识,更重要的要培养人才。

以培养口语能力为主的听说法已不能适应新形势的发展。

与此同时,以乔姆斯基为代表的“转换生成语法”理论和认知心理学家皮亚杰的“发生认识论”开始出现。

美国心理学家卡罗尔(J.B.Carrol)在此基础上提出了认知法。

理论基础:认知心理学理论如皮亚杰强调的思维的创造能力、布鲁纳的认知发现学习理论、奥苏贝尔认知接受学习理论(有意义学习)、建构主义学习理论,N. Chomsky的转换生成语法(LAD)。

总之,认知法主张外语教学中要充分发展观察、记忆、思维、想象等智力因素,强调认知规则,指导掌握外语交际能力。

N. Chomsky 认为,语言是受规则支配的系统,人具有天生的语言习得机制和语言能力。

人类使用语言不是靠机械模仿和记忆,而是不断理解、掌握语言规则、举一反三地创造性运用语言的过程。

认知法的基本特点:1、发展智力,提高学生观察、记忆、思维、想象能力,调动智力因素,加速外语学习的进程。

2、在理解、掌握语法规则的基础上学习外语,进行有意义操练,创造出成千上万的句子来进行交际活动,从而掌握听说读写交际能力。

3、口语与书面语并举。

4、以学生为中心。

5、利用母语和翻译但不是滥用,而是利用其知识经验起正迁移作用。

6、广泛运用电化教具,促进意义化、情景化和交际化。

7、分析语言错误的原因,利于学生正确掌握外语。

8、认知法的教学过程分语言的理解、语言的能力和语言的运用三个阶段。

建构主义(Constructivism)w A. 促进学习的四个条件w B. 四种教学方法/思想:Ø 1、随机通达教学 (Random Access Instruction)Ø 2、情景或抛锚式教学(Situated or Anchored Instruction)Ø 3、自上而下学习(Top-down Instruction)Ø 4、支架式教学(Scaffolding Instruction)八、交际法(Communicative Language Teaching)[Wang,2000. Unit 2]20世纪70年代初期西欧共同体国家之间各种交往迅速扩大,语言成了最大障碍。

1971年到1975年间,特瑞姆、范艾克、威尔金斯和威多森等出版了多项研究成果,在这些成果的基础上,亚历山大、威尔金斯为英语教材进行了“功能意念法”的设计,由于交际功能是语言在社会中运用的最大本质的功能,又是外语教学中的目的,所以这种路子又叫交际法。

理论基础:社会语言学、社会心理学和心理语言学。

基本特点:1、交际法强调语言教学法要为学生的交际需要服务。

2、学生由“配角”变为“主角”,处于更为积极主动的地位。

3、交际法强调外语学习的目的和目标。

4、交际法强调语言的流畅性,不苛求纠正语言错误。

5、交际法以语言的功能意念、交际活动为内容。

6、教学过程交际化。

7、在教学顺序上,交际法与传统教学顺序相反。

8、交际法重视学生证教学,重视超语言手段如动作、身势语言和面部表情的作用。

9、交际法重视对所学的语言国家文化的学习,以便进行有效的恰当的口头或笔头的交际。

10、交际法重视采取多种教学手段组织教学。

九、任务型教学法20年来,语言理论专家与外语教育工作者都一致认为,在课堂上使用任务教学十分重要。

任务型教学法的理论研究已经有十多年的历史,国外的诸多应用语言学家和教学法家,如J. Yalden, D. Nunan, P. Skehan, M. Canale, Candlin, Murphy, Prabhu 等都对任务型教学法进行了深度研究。

理论基础:从语言学角度,二语习得理论中的“输入与互动假设”。

Krashen(1982)区分出了两个语言学习要领学习(learning)和习得(acquisiton)。