《动荡的春秋时期》教学反思

- 格式:doc

- 大小:11.50 KB

- 文档页数:2

一、教学目标:1. 知识与技能:(1)了解春秋时期的历史背景,知道春秋时期的社会特点。

(2)掌握春秋时期的主要诸侯国和重要历史事件。

(3)理解春秋时期争霸战争的影响。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,分析春秋时期的历史特点。

(2)运用地图、图表等资料,了解春秋时期的诸侯国分布。

(3)以案例分析法,深入探讨春秋时期争霸战争的原因、过程和影响。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对历史的兴趣和热爱,提高历史素养。

(2)引导学生树立正确的价值观,认识和平与发展的重要性。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)春秋时期的社会特点。

(2)春秋时期的主要诸侯国和重要历史事件。

(3)春秋时期争霸战争的影响。

2. 教学难点:(1)春秋时期诸侯国之间的纷争与争霸战争。

(2)春秋时期社会变革的原因和影响。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)教师简要介绍春秋时期的历史背景,激发学生兴趣。

(2)提问:同学们,你们知道春秋时期有什么特点吗?让我们一起走进这个时期,探索其中的奥秘。

2. 自主学习:(1)学生自主阅读教材,了解春秋时期的社会特点。

(2)教师提问:春秋时期的社会特点有哪些?请同学们结合教材内容进行回答。

3. 合作探讨:(1)学生分组讨论,分析春秋时期的主要诸侯国和重要历史事件。

(2)各组汇报讨论成果,教师点评并总结。

4. 案例分析:(1)教师展示春秋时期争霸战争的案例,引导学生深入分析战争的原因、过程和影响。

(2)学生发表见解,教师点评并总结。

5. 课堂小结:教师总结本节课的主要内容,强调春秋时期的社会特点和争霸战争的影响。

四、课后作业:1. 请学生结合教材,总结春秋时期的主要诸侯国和重要历史事件。

2. 思考:春秋时期的争霸战争对当时的社会产生了哪些影响?请举例说明。

五、教学反思:教师在课后对自己的教学进行反思,总结教学过程中的优点和不足,为下一步的教学做好准备。

关注学生的学习情况,针对性地调整教学方法和策略。

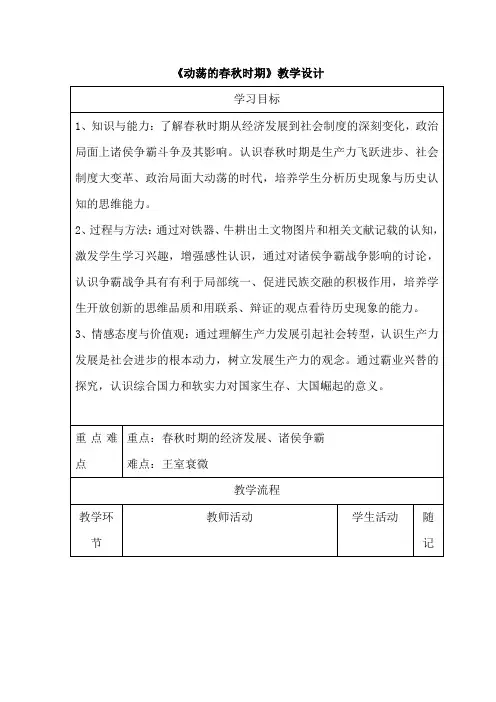

七年级历史上册第6课《动荡的春秋时期》教案含反思第6课动荡的春秋时期⼀、教学⽬标1.了解春秋时期从经济发展到社会制度的深刻变化,政治局⾯上诸侯争霸⽃争及其影响。

2.使学⽣认识春秋时期是⽣产⼒飞跃进步、社会制度⼤变⾰、政治局⾯⼤动荡的时代,培养学⽣从历史现象到历史认知的思维能⼒。

3.通过学习春秋时期⼤国争霸战争的进程,培养学⽣⽤联系、发展的观点分析看待历史现象的能⼒。

⼆、教学重难点重点:春秋时期的经济发展、诸侯争霸难点:春秋时期的经济发展、王室衰微三、教学过程(⼀)创设情境,导⼊新课展⽰:图⽚《烽⽕戏诸侯》学⽣:讲述烽⽕戏诸侯的故事,思考这个故事反映了什么?西周时,遇到敌情靠烽⽕台传信报警。

周幽王昏庸⽆道,为了取悦王妃褒姒,竟下令燃烽⽕。

后来,⽝戎真的来攻西周。

幽王派⼈点燃烽⽕,诸侯没有再来救援。

结果,幽王被杀。

这个故事反映了西周分封制的崩溃,说明周王室的势⼒逐渐衰微。

教师:春秋时期社会动荡,那么春秋时期的经济有哪些发展?出现了什么动荡的局⾯?这节课我们就⼀起学习第6课“动荡的春秋时期”:(⼆)⾃主学习,梳理知识:要求:结合以下⼏个问题阅读教材,抓住问题中的关键词语,边读边勾画,完成后,形成知识⽹络。

1.春秋时期农业、⼿⼯业和商业发展的表现有哪些?2.春秋时期王室衰微的主要表现有哪些?3.诸侯争霸的⽬的是什么?齐桓公⾸先称霸的原因有哪些?如何评价诸侯争霸?4.动荡的春秋时期中,动荡的表现有哪些?(三)合作探究,解疑释惑教师:解释春秋战国的由来:公元前770年周平王迁都洛⾢,史称东周。

东周分两段,春秋和战国,春秋时期指公元前770年到公元前476年,战国时期指公元前475年到公元前221年。

“春秋”取名于孔⼦编订的鲁国编年史书《春秋》,“战国”取名于西汉刘向编注的《战国策》,是因当时各个诸侯国争战不休⽽得名。

列表归纳春秋时期经济发展的表现⼩组讨论(1)铁农具与以前的青铜器、⽯器相⽐较有哪些优势?有什么作⽤?教师:与青铜器、⽯器相⽐较,铁农具更加锋利,⽽且⽐较便宜、可⽤,促进了农业的深耕,铁农具和⽜耕的使⽤是春秋时期⽣产⼒⽔平提⾼的重要标志。

《动荡的春秋时期》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 知识与技能:学生能够了解春秋时期的历史背景和社会动荡,掌握春秋时期的主要事件和重要人物。

2. 过程与方法:通过教室讨论、小组合作、历史情景剧等方式,培养学生的思考和表达能力。

3. 情感态度与价值观:通过学习春秋时期的历史,引导学生理解历史对社会和个人的影响,培养爱国主义情感。

二、教学重难点:1. 教学重点:掌握春秋时期的主要历史事件和人物,理解社会动荡的原因和影响。

2. 教学难点:如何引导学生从历史事件中领悟历史的智慧,培养他们的历史思维能力。

三、教学准备:1. 课前安置学生搜集有关春秋时期的历史资料,以便在教室上进行交流。

2. 准备教学PPT,包括春秋时期的历史地图、重要事件和人物图片等。

3. 准备历史情景剧所需的道具和服装,以便在教室上进行表演。

4. 设计教室讨论题目和小组合作任务,以培养学生的思考和表达能力。

四、教学过程:(一)导入新课通过播放《春秋战国》影视片段,提问学生所看后的感受,引导学生进行思考,为学生学习新课做好铺垫。

(二)讲授新课1. 春秋时期的政治和经济情况通过讲解让学生了解春秋时期社会动荡的原因,引导学生思考政治情况,并了解当时社会的经济状况。

2. 春秋时期的战争通过讲述春秋时期的战争故事,让学生了解当时战争的特点和影响,培养学生的历史认识和理解能力。

3. 春秋时期的文化和社会生活通过讲解春秋时期的文化和社会生活,让学生了解当时的社会风俗和文化传统,提高学生的文化素养和审美认识。

(三)教室讨论让学生讨论春秋时期的文化、社会和政治对当今社会的启迪,鼓励学生发表自己的观点,培养学生独立思考和创新能力。

(四)教室小结通过总结让学生明确本节课的重点和难点,帮助学生稳固所学知识,加深学生对历史事件的理解和记忆。

同时,也要引导学生认识到历史对于我们今天的生活具有重要的借鉴意义。

五、作业安置1. 课后阅读相关历史书籍,了解更多关于春秋时期的历史知识。

《动荡的春秋时期》教学设计

学情分析

七年级学生聪明活泼,对历史人物历史故事比较感兴趣,有很强的好奇心,形象思维能力强,但他们的抽象思维能力弱,注意力易分散,容易接受形象直观的东西,所以尽量采用生动形象、形象、形式多样的教学方法,激发学生学习兴趣,有效地培养学生学习能力,促进学生的个性发展。

效果分析

通过本节课的学习,学生解了这一时期的农业、手工业、商业等经济的发展,随着新的生产工具的使用,春秋时期的社会有了很大的变化,基本掌握了春秋时期诸侯国之间的战争。

部编版七年级上册历史第6课《动荡的春秋时期》教学反思在七年级上册历史第6课《动荡的春秋时期》的教学中,我深刻认识到了教育的重要性。

教育不仅是简单地传授知识,更是引导学生思考,培养学生的能力和素养。

本次教学中,我尝试运用多种教学手段,如图文并茂的课件、生动有趣的故事和引人入胜的动画片等,激发学生的兴趣、提高学生的参与度和自主学习能力,给学生留下了较为深刻的印象,也收到了比较好的教学效果。

第一、因为我们的学校给我们提供了较好的教学设施,所以我尝试在课件模板上加入图片、视频等多媒体元素,增加课程的视觉美感和趣味性,同时更方便教学。

在课堂重点阐述“战国时期”的时候,我用PPT支持我的讲解,让学生看到图像、行文交融的课件,使得在重复学习过程中,学习效果更为显著。

第二、课堂故事是本节课的重头戏,因此我采用了“二合一”的方法,将春秋时期和战国时期汇总为一个讲述,让学生能够全面了解这段时期的历史背景、人物、事件等。

在讲述子牙靠门神帮助周文王平定殷商的故事时,我放映了一段动画片,这样能够激发学生的好奇心,提高学生的听讲兴趣。

第三、我还引入了案例,例如“管仲曾经如何整治赵国”等案例,让学生感受这个时期的奇人异事和波涛汹涌的历史,提高了学生的认识水平,也拓宽了他们的历史视野。

总之,在教学实践中,我希望能够更多地关注到学生个性化的需求,针对性地进行教育教学,尽力打造有趣、生动、富有激情和情感,在此基础上促进学生自主学习,激发学生的学习兴趣和热情。

另外,在本节课的教学中,我也深入思考如何在教学过程中促进学生思考和提高学生的能力和素养。

以下是我在这方面的一些尝试和经验总结:第一、借助小组讨论和答疑环节,促进学生互动。

在教学过程中,我多次给学生分组,让他们自由讨论和交流,提高了学生的互动和思考能力。

还设置了“提问答疑环节”,鼓励学生提问、解答问题,同时也让学生学会如何提出高质量、深度的问题,培养了学生的思考力和表达力。

第二、加强批判性思维和分析能力的培养。

《动荡的春秋时期》教学总结动荡的春秋时期教学总结简介本文档总结了在教授《动荡的春秋时期》课程过程中的一些观察和教学经验。

春秋时期是中国历史上一个充满变动和战乱的时期,对于学生了解中国古代史发展具有重要意义。

教学目标- 通过研究春秋时期的历史事件和人物,使学生对中国古代历史有全面的了解和认识;- 培养学生批判思维和历史分析能力;- 培养学生的独立研究和团队合作能力。

教学内容- 春秋时期的背景和历史环境;- 各个国家之间的政治、军事和外交关系;- 各国重要人物的生平和贡献;- 春秋时期的文化和思想。

教学方法- 讲授:通过讲解春秋时期的历史事件和人物,向学生传授相关知识;- 分组讨论:引导学生分组讨论春秋时期的重要事件和人物,以培养他们的批判思维;- 视频展示:使用相关历史纪录片和影像资料,增加学生对春秋时期的了解;- 文献研究:要求学生阅读相关史书和文献,进行独立研究和写作。

教学评价- 考试:通过期中和期末考试,评估学生对春秋时期历史知识的掌握程度;- 作业:布置探究性作业,鼓励学生独立思考和分析;- 小组项目:分组完成春秋时期相关主题的研究和展示,评估学生的团队合作能力。

教学反思- 教材选择:选用经典教材和资料,确保课程内容的准确性和权威性;- 教学方法:根据学生的实际情况和研究需求,适当调整教学方法和手段;- 学生参与:鼓励学生积极参与课堂讨论和研究活动,提高研究效果。

结论通过教授《动荡的春秋时期》课程,学生对中国古代历史有了更深入的了解,并培养了批判思维和独立研究能力。

希望学生能将所学知识应用于实际生活中,增加对历史的热爱和尊重。

Note: The content is only a suggested approach and can be tailored to your specific teaching experiences.。

《动荡的春秋时期》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 知识与技能:学生能够了解春秋时期的历史背景,掌握春秋时期的社会动荡和变革,理解春秋时期对于中国历史的重要意义。

2. 过程与方法:通过教室讨论、小组合作、探究学习等方式,提高学生的历史分析和思考能力。

3. 情感态度价值观:培养学生的爱国主义情感,树立正确的人生观和价值观。

二、教学重难点:1. 教学重点:掌握春秋时期的社会动荡和变革,理解其对于中国历史的影响。

2. 教学难点:运用历史视角观察和分析当前社会现象。

三、教学准备:1. 课前安置学生自行收集关于春秋时期的资料,以便在教室上进行交流和讨论。

2. 准备相关历史图片、视频等素材,以增强教室的生动性和直观性。

3. 设计小组讨论的问题,引导学生深入思考。

4. 根据教学内容,制作课件和板书,以辅助教学。

四、教学过程:1. 导入新课:通过播放《春秋战国》主题曲,引出春秋战国时期的历史背景,激发学生兴趣。

2. 讲授新课:(1)组织学生阅读教材,了解春秋战国时期的基本历史背景和动荡局势。

(2)讲解春秋五霸和战国七雄的观点和代表人物,通过PPT 展示相关图片和资料,帮助学生理解。

(3)介绍春秋战国时期的百家争鸣,重点讲解儒家、道家、法家、兵家等学派的主要思想,引导学生思考这些思想对当时及后世的影响。

(4)通过小组讨论的形式,让学生们分组讨论春秋战国时期的社会变革、战争原因、平民生活等话题,鼓励学生积极发言,表达自己的看法。

3. 教室互动:教师提问,学生回答;学生提问,教师解答。

通过师生互动,加深学生对历史事件的理解和记忆。

4. 教室小结:教师对本节课的内容进行总结,强调重点和难点,帮助学生梳理知识体系。

5. 安置作业:让学生自行收集有关春秋战国时期的历史故事或人物事迹,下次课进行分享,以达到拓展知识面的目标。

教学设计方案(第二课时)一、教学目标1. 知识与技能:学生能够了解春秋时期的社会背景,理解春秋时期诸侯争霸的梗概,掌握春秋时期的重要历史人物和事件。

第6课动荡的春秋时期[教学目标]1.知识与技能(1)认识春秋时期铁器和牛耕的使用和推广,是春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

(2)理解东周王室衰微的原因与后果。

(3)了解诸侯争霸的基本情况,理解争霸的原因和影响。

2.过程与方法(1)学生在王室衰微这一节进行通过展评活动,提高课堂参与度。

(2)学生通过历史故事会等方式提高课堂活跃度,理解春秋时期争霸的基本状况,理解由分裂逐步走向统一是历史发展的趋势。

(3)学生通过小组合作讨论方式,加深对诸侯争霸影响的理解,增强团队意识。

3.情感态度与价值观(1)认识生产力发展是社会进步的根本动力,树立发展生产力的观念。

(2)通过本课学习,使学生认识到这一时期的诸侯纷争促进了各民族的交往、交融,中华民族的历史是由各民族共同创造。

[教学重点和难点]重点:铁农具和牛耕的使用、诸侯争霸。

难点:生产技术的进步引起春秋时期一系列的变化。

[教学设计思路]1.教材分析本课主要学习三个内容:春秋时期的经济发展、王室衰微、诸侯争霸。

三个内容是因果相连的递进关系。

春秋时期的经济发展,主要讲生产力发展及其引起的社会经济、政治制度变化,后两者主要讲上层建筑的政治制度变化在政治局面上影响的两个突出表现:一方面是王室衰微,另一方面是诸侯争霸。

运用唯物史观的生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的原理,能科学地阐释和理解这一现象。

春秋时期的生产力发展,首先体现在铁犁牛耕出现的这一技术革新上,这是人类自石器时代、青铜时代之后,进入了一个新的工具时代——铁器时代。

这种生产力的迅速提高,使得在原来公田外大量开垦荒地成为可能,导致不向国家纳税的私田大量出现。

为了多征赋税,增加国家财富,国君不得不进行改革,向私田征税,从而承认私田的合法性和土地的私有权。

在生产力引起生产关系即经济制度变化的经济基础上,上层建筑的政治制度随之变化。

一是分封制的瓦解,不仅周天子无法控制天下土地,实行分封;一些诸侯国对于新夺取的土地也不实行分封,而是设置由中央派官管理的郡和县,加强对地方的控制。

第6课动荡的春秋时期教学目标知识与能力:了解春秋争霸的原因,以辩证的观点分析春秋争霸所体现的时代特征及其历史影响,理解人才与强的关系,培养学生在比较中认识历史的能力。

过程与方法:通过对春秋争霸战争背景的了解,学生懂得春秋争霸实际上是政治、经济、军事等综合国力的较量,逐步学会全面看待历史问题的方法。

情感态度与价值观:通过对春秋时期各个霸主建立霸业的经历,学生认识到国兴靠治,人兴靠明的道理,坚持不懈,兴人是兴国的关键。

教育学生从小树立远大目标,为将来振兴民族做好准备。

重点与难点:重点:春秋争霸的原因。

难点:春秋时期经济的发展导致政治上的变化。

学情分析:七年级学生形象思维能力强,抽象思维能力弱,注意力易分散,容易接受形象直观的东西,所以应尽量采用生动、形象、形式多样的教学方法,激发学生学习兴趣,有效地培养学生学习能力,促进学生个性发展。

新课导入:师:由学生讲述春秋时期经典战争故事,如老马识途、问鼎中原等。

(设计意图:通过创设故事情境,让学生产生一种穿越感,吸引学生注意力,产生探索新知的欲望,并锻炼学生的口头表达能力。

)讲授新课一、春秋时期的经济发展1、明确历史分期奴隶社会(1)夏(公元前2070-公元前1600年)(2)商(公元前1600-公元前1046年)(3)周西周(公元前1046-公元前771年)东周春秋(公元前770-公元前476年)战国(公元前475-公元前221年)师:让学生明确历史分期,为下面进一步学习做好铺垫。

2、阅读课本P27找找春秋时期的经济发展的表现有哪些?提示:①农业:生产工具、生产方式等方面去了解。

②手工业:从各个具体的行业中去了解。

③商业:从商业城市、货币等。

(1)农业上:铁制农具和牛耕的出现。

铁制农具和牛耕的出现,促进了农业上的精耕细作,并为开发山林,扩大耕地创造条件。

(2)手工业上:手工业规模不断扩大,青铜业、冶铁业、纺织业、煮盐业以及漆器制作等都有所发展。

如:齐国的丝织品,楚国的漆器等水平很高。

初中历史_动荡的春秋时期教学设计学情分析教材分析课后反思《动荡的春秋时期》教学设计学情分析七年级学生聪明活泼,对历史人物历史故事比较感兴趣,有很强的好奇心,形象思维能力强,但他们的抽象思维能力弱,注意力易分散,容易接受形象直观的东西,所以尽量采用生动形象、形象、形式多样的教学方法,激发学生学习兴趣,有效地培养学生学习能力,促进学生的个性发展。

效果分析通过本节课的学习,学生解了这一时期的农业、手工业、商业等经济的发展,随着新的生产工具的使用,春秋时期的社会有了很大的变化,基本掌握了春秋时期诸侯国之间的战争。

学生能用自己的语言表述诸侯争霸的历史作用,培养了一定的分析问题解决问题的能力。

能够识读春秋战国形势图,形成识读历史地图的基本技能。

教材分析《动荡的春秋时期》是初中历史部编教材七年级上册第二单元第六课。

本课的内容在教材中起着承上启下的桥梁和纽带作用,春秋时期上承国家由统一走向分裂,下启战国由分裂迈向统一,是我国历史上一段风云激荡、英雄辈出的特殊时期。

随着铁器、牛耕等先进工具的出现,社会经济有了很大发展,导致原有的各种制度遭到破坏,社会的各个方面出现剧烈的变化,整个国家出现了割据纷争的局面。

评测练习1.我国春秋时期,社会经济发展的表现不包括()A.铁农具的应用 B.牛耕的推广C.手工业规模扩大,专业化程度高D.出现纸质货币2.据记载,春秋时期鲁国向周天子朝贡7次,其中鲁国国君亲自去的只有3次。

同时鲁国却朝齐11次,朝晋20次。

这说明()A.鲁国定期向周天子纳贡B.鲁国国君很傲慢C.诸侯之间来往十分密切D.周王室地位衰落3.下列哪一位诸侯国的国君打着“尊天子,攘四夷”旗号,成为春秋五霸之首()A.晋文公 B.秦穆公C.楚庄王 D.齐桓公4.对春秋时期的争霸战争所造成的社会后果叙述正确的是()①战争给社会造成了巨大灾难②战后出现了一些较大的诸侯国③中原各族与周边少数民族出现大规模的民族交融④周天子坐收渔利,权力渐大A.①②③ B.②③④C.①②④D.①③④5.下列现象中不符合春秋时期特征的是()A.周王室衰微,周天子号令不行B.诸侯国之间不断进行战争C.出现了春秋争霸D.各国纷纷掀起变法运动6.春秋战国时期,出现“公作则迟”“分地则速”的现象,最主要的是因为()A、分封制的推行B、百家争鸣的活跃C、铁器、牛耕的广泛使用D、合纵连横的开展7.材料:平王立,东迁于洛邑,辟(避)戎寇。

《动荡的春秋时期》说课稿尊敬的各位评委、老师:大家好!今天我说课的题目是《动荡的春秋时期》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《动荡的春秋时期》是部编版七年级上册第二单元第 6 课的内容。

这一单元主要讲述了夏商周时期的历史,而本课则重点介绍了春秋时期政治、经济和社会方面的重大变革。

春秋时期是我国奴隶社会瓦解的时期,这一时期的政治动荡、经济发展和文化繁荣,为战国时期的社会变革奠定了基础。

通过学习本课,学生能够了解到这一时期的历史发展脉络,认识到社会变革的必然性和重要性,从而培养学生的历史思维能力和分析问题的能力。

二、学情分析七年级的学生刚刚接触历史学科,对历史知识的了解相对较少,但他们对新鲜事物充满好奇心,具有较强的求知欲。

在教学过程中,要充分利用多媒体等教学手段,激发学生的学习兴趣,引导学生积极参与课堂活动。

此外,七年级的学生思维活跃,但抽象思维能力和归纳总结能力还有待提高。

在教学中,要注重培养学生的思维能力,引导学生从具体的历史事件中总结出历史发展的规律和趋势。

三、教学目标1、知识与能力目标(1)了解春秋时期的经济发展状况,包括农业、手工业和商业的发展。

(2)知道春秋时期诸侯争霸的原因、经过和影响。

(3)能够分析春秋时期社会变革的原因和历史意义。

2、过程与方法目标(1)通过阅读教材、图片和史料,培养学生的阅读能力和分析问题的能力。

(2)通过小组讨论和角色扮演,培养学生的合作学习能力和语言表达能力。

3、情感态度与价值观目标(1)认识到春秋时期的社会变革是历史发展的必然趋势,培养学生的历史发展观。

(2)感受春秋时期的文化繁荣,增强学生的民族自豪感。

四、教学重难点1、教学重点(1)春秋时期的经济发展。

(2)诸侯争霸的原因和影响。

2、教学难点(1)春秋时期社会变革的原因和历史意义。

(2)如何引导学生理解春秋时期政治、经济和文化之间的相互关系。

初一历史《动荡的春秋时期》教案一、教学目标1. 知识与能力目标了解春秋时期经济发展的表现。

知道春秋时期诸侯争霸的原因、过程及影响。

2. 过程与方法目标通过分析史料、图片等资料,培养学生的史料分析能力和归纳总结能力。

开展小组讨论,提高学生的合作学习能力和语言表达能力。

3. 情感态度与价值观目标认识到生产力的发展是推动社会进步的重要因素。

感悟春秋时期诸侯争霸中体现出的谋略和智慧,培养学生积极进取的人生态度。

二、教学重难点1. 重点春秋时期经济发展的表现。

诸侯争霸的过程及影响。

2. 难点理解经济发展与诸侯争霸之间的关系。

三、教学方法讲授法、问题引导法、史料分析法、小组讨论法。

四、教学过程1. 导入新课播放一段春秋时期的历史影视片段,提问学生:“从这段视频中,你能感受到春秋时期是一个怎样的时代?”引出课题。

2. 讲授新课春秋时期的经济发展农业:展示铁农具和牛耕的图片,讲解铁农具和牛耕的出现及推广,分析其对农业生产的重大影响。

介绍水利工程都江堰的修建,强调其在农业灌溉中的重要作用。

手工业:列举春秋时期手工业的主要成就,如青铜铸造、纺织业等。

商业:讲述春秋时期商业的发展情况,如商业城市的兴起、货币的使用等。

诸侯争霸原因:分析春秋时期诸侯争霸的原因,包括政治、经济、军事等方面。

强调周王室衰微,诸侯势力崛起,为争夺土地、人口和霸权而进行争霸战争。

过程:简述春秋时期主要的争霸战争,如齐桓公称霸、晋楚争霸、吴越争霸等。

介绍各霸主的主要事迹和称霸策略。

影响:组织学生讨论诸侯争霸的影响,从积极和消极两个方面进行分析。

积极方面,如促进了民族融合、加快了统一进程;消极方面,如给人民带来了灾难。

3. 小组讨论分组讨论“春秋时期经济发展与诸侯争霸之间有什么关系?”引导学生从经济基础决定上层建筑的角度进行思考。

各小组代表发言,教师进行点评和总结。

4. 课堂小结回顾本节课的主要内容,强调春秋时期经济发展和诸侯争霸是这一时期的两大重要特征。

《动荡的春秋时期》教学设计方案(第一课时)一、教学目标本课教学目标旨在让学生掌握春秋时期的历史背景与主要事件,理解这一时期社会变革的动因和影响。

通过学习,学生应能够:1. 了解春秋时期的主要国家及其间的战争与外交关系;2. 掌握春秋时期社会经济的变革及对后世的影响;3. 培养学生的历史思维能力和社会责任感,理解历史事件与现实社会的联系。

二、教学重难点本课教学的重点是春秋时期的政治变革和社会经济变革,难点在于理解这一时期社会动荡的深层原因及其对后世的影响。

教学中应着重:1. 讲解春秋时期政治格局的变化,如分封制、世卿世禄制的瓦解;2. 剖析经济变革的典型事件,如铁器的使用、商品交换的活跃;3. 通过案例分析,引导学生深入理解社会动荡与文化交流的关系。

三、教学准备为保证教学活动的顺利进行,需要做好以下准备:1. 准备春秋时期的相关历史资料和图片,以辅助学生理解历史背景;2. 准备多媒体教学设备,包括投影仪、电脑等,以便展示课件和视频资料;3. 设计互动式教学活动,如小组讨论、角色扮演等,以激发学生的学习兴趣和参与度;4. 提前布置预习任务,让学生对课程内容有所了解,为课堂学习做好准备。

四、教学过程:(一)导课环节在导课环节中,教师首先通过一段引人入胜的引言,将学生的注意力吸引到本课的主题——动荡的春秋时期。

教师可以通过讲述一个春秋时期的历史小故事,或者展示一些春秋时期的文物图片,激发学生的兴趣。

随后,教师简要介绍本课的学习目标,即了解春秋时期的社会背景、重要事件和人物,以及这些事件和人物对后世的影响。

(二)知识讲解环节1. 背景介绍在知识讲解环节的开头,教师详细介绍春秋时期的历史背景,包括政治、经济、文化等方面的变化。

通过讲解周朝的衰落、诸侯国的崛起等,为后续的学习打下基础。

2. 重要事件讲解接着,教师逐一讲解春秋时期的重要事件,如诸侯争霸、百家争鸣等。

在讲解过程中,教师可以使用图表、地图等辅助工具,帮助学生更好地理解历史事件。

(动乱的春秋时期)教学反思(动乱的春秋时期)这一课内容较多,层层递进。

春秋时期为奴隶社会向封建社会转型时期的开始阶段,而这一时期,突出的表象是王室衰微,诸侯并起,争霸战挣连绵不断,国家剧烈动乱。

而深层次的变化则是,随着铁器牛耕出现,生产力显著提高,以及社会关系的变化,导致西周制度逐渐瓦解。

在教学过程中,既要让学生掌握根本的知识点,也要让学生理解它们之间的联系,还要从学习和理解中表达历史教学中的的核心素养。

通过本次展示课我主要有以下几点总结:一、让引导成为主流,使学生成为主角课堂是教师和学生共同组成的,教师更多的应该是引导,而学生才是学习知识的主角。

在讲经济的开展和王室衰微的时候,通过材料展示引导学生进行思考、作答,实在到达了与学生的互动,也发挥了学生的主观能动性,但在讲解诸侯争霸的时候,内容讲解过快,没有给学生充分思考的时间,在仓促之间让学生作答,没有充分表达学生作为学习的主角。

所以在备课的过程中要注重教学时间,同时更要注意对知识点的整合,这样在课堂上才有更多的时间与学生交流,让学生能真的做到成为一堂课学习的主角。

二、让历史有趣,使课堂高效(动乱的春秋时期)知识理论性较强,晦涩难懂。

即使我尽可能用通俗易懂的言语去给学生渗透,恐怕结果是耗时不少,收效甚微。

所以在本课的导入局部,我利用了一张河南博物院里展览的一批青铜礼器图片,图片中的青铜礼器类型是九鼎七簋,出土于春秋时期一个诸侯的祭祀坑,而原本这批青铜礼器是天子的标配,为什么在会出现在一个诸侯的祭祀坑呢。

以此引出学生的好奇和思考,拉起学生学习这堂课的兴趣。

让他们认识到春秋时期诸侯的强大,王室的衰微,原有的社会制度遭到破坏,社会动乱。

本课内容也有很多的历史典故,在教学中也可以通过这些典故进行导入和讲解知识点,或许能使这堂历史课变的更加有趣和高效。

三、让历史知识激活学生对历史事件的思想认知教师在课堂上传授知识的同时,更重要的是让知识对学生个人价值观的积极影响。

《动荡的春秋时期》教学反思第一篇:《动荡的春秋时期》教学反思《动荡的春秋时期》教学反思交口三中金婷统编教材七年级上册第六课《动荡的春秋时期》全文共分为三个子目,分别为春秋时期的经济发展,王室衰微和诸侯争霸。

这三目之间在逻辑上为因果关系,设计的意图之一就是要向学生渗透经济基础决定上层建筑,生产力决定生产关系这一唯物史观。

如果按照传统的方式,按部就班的去授课的话,虽符合学生的学习习惯,但我认为这样处理将会有诸多不便:知识理论性较强,晦涩难懂。

即使我尽可能用通俗易懂的语言去给学生渗透,恐怕结果是耗时不少,收效甚微。

既如此,我可不可以不那么“循规蹈矩”,可不可以去“另辟蹊径”?不尝试又怎么能知道不可呢!于是,就有了这节课大致的设计思路:由“楚王问鼎”的故事直接导入第三目诸侯争霸。

通过设计问题,学生自主探究的方法去了解春秋争霸的史实及其影响,在此基础上继续追问,“既然诸侯争霸战争对百姓是灾难,为何他们还要争霸?”学生自然能说出“王室衰微”,就势导入第二目王室衰微。

“从哪里可以看出王室衰微?”在学生自主阅读思考解决这个问题的基础上,引导学生联系对比西周初年的分封制,学生不难得出:分封制逐步瓦解的结论。

此时,继续追问:“又是什么造成了分封制的瓦解?”,顺利进入第一目的学习。

本目主要是设置小情境,让学生明白铁制农具的出现,和石器木器等工具相比,劳动效率明显提高,生产力水平迅速发展,进而动摇了分封制的根基。

通过这种“剥洋葱”式的方式,追根溯源,结合板书呈现,学生一目了然明白诸侯争霸的根本原因是铁制农具和牛耕的出现,生产力的发展。

这样整个子目之间的关系,知识的框架就完整构建出来了,并且本课唯物史观的渗透也基本避免赤裸裸的“硬塞”。

当然,通过几节课的课堂实践,也确实证明我这样的设计思路是可行的,最起码与以前“按部就班”的思路相比,这堂课,实施起来教学环节更流畅,也更益于学生接受。

不足之处就是在一些细节的处理上还是要进行适当取舍,语言表达的准确度,严谨性也需要强化。

《动荡的春秋时期》导学案导学目标:1. 了解春秋时期的历史背景和重要事件;2. 掌握春秋时期的政治制度和社会结构;3. 理解春秋时期的思想文化及其影响。

导学内容:1. 春秋时期的历史背景2. 春秋时期的重要事件3. 春秋时期的政治制度和社会结构4. 春秋时期的思想文化及其影响导学重点:1. 春秋时期的历史背景和重要事件;2. 春秋时期的政治制度和社会结构。

导学难点:1. 春秋时期的思想文化及其影响。

导学过程:一、导入请同砚们回答以下问题:1. 什么是春秋时期?2. 春秋时期的历史背景是什么?3. 春秋时期的政治制度和社会结构有哪些特点?4. 春秋时期的思想文化对后世有何影响?二、进修1. 春秋时期的历史背景春秋时期是中国历史上的一个重要时期,从公元前770年至公元前476年,共294年。

这一时期的历史背景是周朝中期国家割裂、诸侯割据,社会动荡不安。

2. 春秋时期的重要事件春秋时期发生了许多重要事件,如齐桓公、晋文公的变法,鲁国的孔子、孟子等思想家的活动,齐国的田文、田和变法等。

3. 春秋时期的政治制度和社会结构春秋时期的政治制度以封建制为主,诸侯割据,国家割裂。

社会结构主要是以农民和地主阶级为主体,地主阶级剥削农民,导致社会矛盾尖锐。

4. 春秋时期的思想文化及其影响春秋时期的思想文化主要表现为儒家、道家、法家等不同思想流派的兴起,这些思想对后世产生了深遥影响,成为中国传统文化的重要组成部分。

三、讨论1. 请同砚们谈谈春秋时期的政治制度和社会结构对当时社会的影响。

2. 你认为春秋时期的思想文化对后世的影响有哪些?四、总结通过进修,我们了解了春秋时期的历史背景、重要事件、政治制度和社会结构,以及思想文化及其影响。

这一时期的动荡为后世的发展留下了重要的历史遗产。

五、作业1. 请同砚们结合所学知识,撰写一篇关于春秋时期的读后感。

2. 阅读《动荡的春秋时期》相关资料,做一份关于春秋时期的思维导图。

六、拓展1. 了解春秋时期的其他重要事件和人物;2. 深入钻研春秋时期的思想文化及其影响。

《动荡的春秋历史》教学反思动荡的春秋历史教学反思简介本文将对“动荡的春秋历史”教学进行反思和总结,以探讨教学的有效性和改进空间。

教学目标- 了解春秋时期的历史背景和重要事件- 分析春秋时期的政治、社会和经济变革- 掌握春秋时期各国家的军事策略和外交关系- 理解春秋思想对后世影响的重要性教学内容教学内容主要包括以下几个方面:1. 春秋时期的背景介绍2. 春秋时期的政治制度和社会结构3. 春秋时期各国家的军事行动和战略4. 春秋思想的核心概念和学派争议教学方法为了达到教学目标,采用以下教学方法:1. 授课讲解:通过详细讲解春秋时期的历史背景和重要事件,让学生对该时期的历史有个整体了解。

2. 分组讨论:将学生分成小组,探讨各国政治、社会和经济变革的原因和影响。

3. 视频展示:播放春秋时期的相关视频,让学生通过视觉和听觉多方面感受历史。

4. 案例分析:选取春秋时期的经典案例,让学生分析各国军事行动和外交策略的背后原因。

5. 互动讨论:根据学生理解和表达能力,进行问题互动,促进学生思维活动,激发研究兴趣。

教学评价为了了解学生对教学效果的评价,采用以下评价方法:1. 课堂小测:每节课结束后进行小测,以检查学生对教学内容的掌握程度。

2. 课后作业:布置课后作业,鼓励学生进一步巩固所学知识。

3. 问卷调查:定期进行问卷调查,收集学生对教学效果和教学方法的意见和建议。

进一步改进为提高教学效果,可以考虑以下改进措施:1. 增加互动环节:增加学生与教师之间的互动,激发学生参与教学的积极性。

2. 多媒体辅助:增加多媒体资料的使用,提升教学吸引力和趣味性。

3. 实地考察:组织春秋历史相关的实地考察活动,增加学生的实践经验和感受。

总结通过对“动荡的春秋历史”教学的反思,我们可以看到,该教学内容丰富、教学方法多样,能够促进学生对春秋时期历史的理解和掌握。

但同时也需要进一步改进和提升教学效果,以更好地满足学生的学习需求和兴趣。

《动荡的春秋时期》教学反思

交口三中金婷统编教材七年级上册第六课《动荡的春秋时期》全文共分为三个子目,分别为春秋时期的经济发展,王室衰微和诸侯争霸。

这三目之间在逻辑上为因果关系,设计的意图之一就是要向学生渗透经济基础决定上层建筑,生产力决定生产关系这一唯物史观。

如果按照传统的方式,按部就班的去授课的话,虽符合学生的学习习惯,但我认为这样处理将会有诸多不便:知识理论性较强,晦涩难懂。

即使我尽可能用通俗易懂的语言去给学生渗透,恐怕结果是耗时不少,收效甚微。

既如此,我可不可以不那么“循规蹈矩”,可不可以去“另辟蹊径”?不尝试又怎么能知道不可呢!

于是,就有了这节课大致的设计思路:由“楚王问鼎”的故事直接导入第三目诸侯争霸。

通过设计问题,学生自主探究的方法去了解春秋争霸的史实及其影响,在此基础上继续追问,“既然诸侯争霸战争对百姓是灾难,为何他们还要争霸?”学生自然能说出“王室衰微”,就势导入第二目王室衰微。

“从哪里可以看出王室衰微?”在学生自主阅读思考解决这个问题的基础上,引导学生联系对比西周初年的分封制,学生不难得出:分封制逐步瓦解的结论。

此时,继续追问:“又是什么造成了分封制的瓦解?”,顺利进入第一目的学习。

本目主要是设置小情境,让学生明白铁制农具的出现,和石器木器等工具相比,劳动效率明显提高,生产力水平迅速发展,进而动摇了分封制的根基。

通过这种“剥洋葱”式的方式,追根溯源,结合板书呈现,学生一目

了然明白诸侯争霸的根本原因是铁制农具和牛耕的出现,生产力的发展。

这样整个子目之间的关系,知识的框架就完整构建出来了,并且本课唯物史观的渗透也基本避免赤裸裸的“硬塞”。

当然,通过几节课的课堂实践,也确实证明我这样的设计思路是可行的,最起码与以前“按部就班”的思路相比,这堂课,实施起来教学环节更流畅,也更益于学生接受。

不足之处就是在一些细节的处理上还是要进行适当取舍,语言表达的准确度,严谨性也需要强化。