社会知觉及印象形成

- 格式:ppt

- 大小:1.03 MB

- 文档页数:27

心理咨询师考点:社会知觉、印象形成、印象管理及归因心理咨询师考点:社会知觉、印象形成、印象管理及归因导语:社会知觉,又称社会认知,即个体对他人、群体以及对自己的知觉。

对他人的群体和知觉是人际知觉,对自己的知觉是自我知觉。

此外,对行为原因的认知也属于社会知觉的范围。

1.社会知觉(l)定义知觉是人脑对客观事物的整体反映,是人将感觉获得的信息进行选择、组合、加工和解释,形成对客观事物的完整印象和过程。

由各种自然信息所形成的知觉是物知觉,由各种社会信息所形成的知觉是社会知觉。

(2)影响社会知觉的主观因素一是认知者的经验。

二是认知者的动机与兴趣。

三是认知者的情绪2.印象形成(1)定义个体接触新的社会情境时,一般会按照以往的经验,将情境中的人或事进行归类,明确其对自己的意义,使自己的行为获得明确定向,这一过程称为印象形成。

(2)印象形成过程中的效应在印象形成的过程中,信息出现的顺序对印象形成有重要影响。

最初获得的信息的影响比后来获得的信息的影响更大的现象,称为首因效应;最新获得的信息的影响比。

原来获得的信息的影响更大的现象,称为近因效应。

光环效应是一种以偏概全的现象,一般是在人们没有意识到的情况下发生作用的,也称晕轮效应。

人们通过自己的经验形成对某类人或某类事较为固定的看法叫刻板印象。

(3)印象形成中的信息整合模式一是加法模式。

二是平均模式。

三是加权平均模式。

四是中心品质模式。

3.印象管理(1)定义其也称印象整饰和印象控制,指个体以一定的方式去影响他人对自己的印象,即个体进行白我形象的`控制,通过一定的方法去影响别人对自己的印象形成过程,使他人对自己的印象符合自我的期待。

(2)作用成功的印象管理的基础,是正确理解情境,正确理解他人,正确理解自身的状态,正确理解自己所承担角色的社会期待。

(3)常用的管理策略一是按社会常模管理自己。

二是隐藏自我与自我抬高。

三是按社会期待管理自己。

四是投其所好。

4.归因(1)定义指个体根据有关信息、线索对自己和他人的行为原因进行推测与判断的过程。

第4章社会动机 第1节社会动机的研究在⼼理学体系中的地位与意义 社会动机是推动个体具有某种社会⼼理和社会⾏为的原因和⼒量。

传统的个体⼼理学把个体理解为⾃然⼈、⽣理的⼈,即使在谈论⼈的动机问题时,也多半只从⼈的⽣理需要⽅⾯来谈论⼈的动机。

第2节需要、动机和个体的⾏为 需要是个体在⽣活中缺乏某种东西在⼈脑中的反映。

需求是客观的,需要则是主观的,是对客观需求的⼀种主观现象,⼀种主观意识。

需要是⼈的活动积极性的基础和根源,动机则是推动个体活动的直接原因。

⽬的是个体活动所要达到的结果,⽽动机则是推动个体去达到⽬的的⼼理活动。

动机必有⽬的,⽽没有动机所引起的和维持的个体活动,也达不到⽬的。

可以出于不同动机⽽具有相同⽬的;也可以出于相同动机⽽去达到不同⽬的。

动机和⾏为的关系:动机推动个体⾏为,⽽⾏为的结果⼜能使动机得到加强、减弱或消失。

动机是内在的⼼理,动机的产⽣与对个体的影响都是个体之外的别⼈所看不见的,凡能见的只是个体的⾏为。

但动机与⾏为密切不可分,所以可据⾏为来追溯、窥察动机;⽽对某个个体的动机有相当认识之后,也可据以了解和预测⼈的⾏为。

第3节动机的分类 动机分类的标准按照四个⽅⾯来确定: (1)按照动机的性质来归类,分为⾃然动机与社会动机。

⾃然动机:也称为物质性动机,是由⼈的⾃然属性引起的,以个体的⽣理需要为基础。

社会动机:也称为精神性动机,是由⼈的社会属性引起的,它是⼈类所特有的,在⼀定⽣活条件下形成并发展起来的。

社会动机⽐⾃然动机更重要。

美国⼈本主义⼼理学家马斯洛提出⼈类有五种不同层次的需要:⽣理的、安全的、归属与爱、尊重的、⾃我实现的需要。

⽣理需要是基础的⾃然动机,其它⼏种为社会动机,满⾜⾃我实现的需要是⼈类的社会动机。

(2)按照动机的作⽤来归类,分为主导动机与⼀般动机。

烈最稳定的动机是主导动机,也可叫优势动机,它对个体⾏为起着⽀配的作⽤;其它对个体⾏为不起⽀配作⽤的动机为⼀般动机,也称辅助动机,或⾮主导动机。

社会知觉的主要影响因素和效应社会知觉是我们对他人行为、意图和性格特征的认知和理解。

它是我们与他人的互动和社交关系中必不可少的一部分。

社会知觉的主要影响因素和效应是一个复杂而广泛的主题,涉及到心理学、社会学和人类行为等领域的知识。

在本文中,将探讨社会知觉的主要影响因素和效应,并分享一些个人观点和理解。

一、认知因素:1. 观察:我们通过观察他人的行为、面部表情、姿态和语言等来获取信息。

观察是社会知觉的基本过程,它提供了我们对他人的起点了解。

2. 首次印象:首次印象是指我们在初次接触他人时形成的印象。

它受到外貌、言行举止、社会角色等因素的影响,并会对我们进一步的认知产生重要影响。

3. 期望:我们往往根据自己的期望和假设来解释他人的行为。

这种操作受到我们的信念、价值观和社会经验的影响。

二、情感因素:1. 情绪状态:我们的情绪状态会影响我们对他人的感知和评价。

当我们心情愉快时,可能更倾向于对他人行为给予积极的解释。

2. 共情能力:共情是指我们能否理解和感受他人的情感和经历。

共情能力对于正确理解他人的意图和需要是至关重要的。

三、认知偏见:1. 一致性偏见:我们往往更倾向于寻找与我们已有认知一致的信息,并忽视或削弱与之相矛盾的信息。

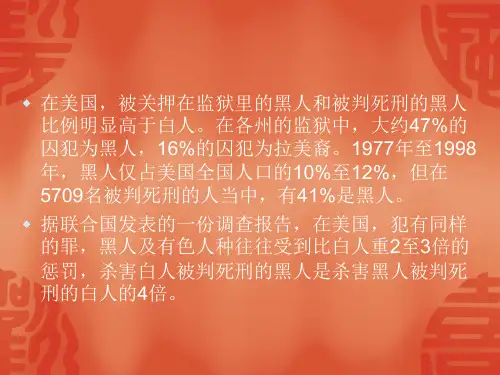

2. 归因错误:归因错误是指我们错误地将他人行为的原因归因于他们个人特质,而忽视了外部环境和情境因素对行为的影响。

社会知觉的效应:1. 自我实现预言:我们的预期和期望能够影响他人的行为和表现。

当我们对他人抱有积极的态度和期望时,他们更有可能表现出符合预期的行为。

2. 群体刻板印象:群体刻板印象是指我们对某一群体的普遍印象和对其成员的共同特征的刻板化看法。

这种刻板印象往往忽视了个体的差异性和多样性。

3. 自我确认偏见:我们往往更信任和接受与我们已有观念一致的信息,并忽视或拒绝与之相悖的信息。

个人观点和理解:社会知觉是我们理解和解释他人行为的重要工具。

通过观察、认知因素和情感因素的相互作用,我们能够建立对他人的认知框架。

第四章社会认知第一节社会知觉一,社会知觉的含义1,感觉和直觉:•感觉:是客观事物作用于人的感官而引起的一种最简单的反应,是对客观事物个别属性的反应或者体验。

•知觉:是当前直接作用于人的感官的整个客观事物在大脑中的反应2,社会知觉的含义•社会知觉是人对社会群体的知觉•社会知觉是主体的一种特殊的社会意识,他影响主题的心理活动。

调节主题的社会行为•社会知觉指个人在社会环境中对他人的心理状态,行为动机和意向作出推测与判断的过程。

•社会知觉包括四方面的内容:*对人知觉*人际知觉*角色知觉*因果关系知觉•社会知觉的独特性:*认知对象的独特性*对他人行为的期望会影响社会知觉的过程*社会知觉加工过程的特殊性二,自我知觉以及自我概念的形成自我知觉是社会知觉的原点•自我知觉:就是个体对自己的认识与评价,分为两个基本成分:自我概念和自尊。

•自我概念又叫自我认识,或是自我图式指个体对自己所持有的特征的认识结合。

•自尊是个体对自己的整体评价,反映了个体对自己是否满意。

1,自我概念形成的信息来源•他人的反馈•反射性的评价•根据自己的行为来推测•社会比较:与自己相似的人比较。

2,自我概念的作用•自我概念一旦形成就不会轻易改变,还影响个体的想法,情绪,行为。

•自我表达的动机,即人们试图通过自己的行动来表达与反映自己对自己的认识,及自我概念。

•自我监控是一种人格特征,是指个体对于社会情境的需要及据此采取的相应行动的敏感性及灵活性。

3,自我概念的测量1,田纳西自我概念量表2,自我描述问卷1,2,3三,自尊及其测量1,自尊的构建•生活中的成败经验•社会比较得来的信息•自己的内部标准:人们对自己的评价不一定完全正确。

2,自尊心的测量•罗森伯格自尊量表•德克萨斯社交行为调查表四,自我认同1,认同的含义•认同理论有三大取向:生物取向,心理取向,社会取向•认同在心理学上只认识与情感的一致性,经过认同,帮助形成人的自我概念。

•认同在社会学上泛指个人与其他人有共同的想法,在人们交往的过程中,为他人的情感和经验所同化,或者自己的爱情和经验足以童话他人,彼此间产生内在默契。