家畜育种学 第八章 杂种优势利用

- 格式:ppt

- 大小:191.50 KB

- 文档页数:36

家畜育种学资料(完整版)家畜育种学资料一、名词解释1.保种:保护现有家畜品种,使之不遭混杂和灭绝。

实质涵义:将品种视为遗传资源而保存其基因库,尽可能不使基因座上的等位基因丢失,无论它目前是否有用或无用。

2.背膘厚:指背上皮下脂肪的厚度。

3.标准乳:乳脂率为4%的乳。

4.标准乳量:乳脂率为4%的乳量。

5.表型值选择:依据被测个体本身及其亲属的表型值进行选择留种的方法。

6.不完全双列杂交法:即缺乏部分组合或纯繁组的双列杂交。

7.采食量:指在不限食条件下猪的平均日采食饲料量。

8.测定站测定:指将各育种场待测个体集中在一个专门的性能测定站,在相对一致、更严格的条件下,在统一的期限内进行的生产性能测定。

9.测交:被测个体与隐性纯合体的交配。

10.产蛋量:指一定时间内的产蛋个数。

常用开产至40周龄、55周龄、72周龄等时的累积产蛋数表示。

11.产蛋总重:指一只鸡或某群鸡在一定时间范围内产蛋的总重量。

12.产乳量:衡量乳用家畜产乳多少的指标。

13.初生窝仔数:指窝产仔猪的数量,包括产仔总数和产活仔数两个次级指标。

14.初生窝重:同窝初生个体重量之和。

15.纯种:指属于同一品种的个体。

16.纯种繁育:指同一品种个体间进行交配繁殖,同时进行选育提高的方法。

17.大理石状:肌内脂肪的分布情况。

取胸腰椎接合处背最长肌横断面置于4℃下存放24小时后对照标准大理石状图评分。

18.单系:来源于一头优秀系祖并具有与系祖相似的外貌特征和生产性能的畜群。

19.单向性选择:把种群中某一极端变异个体保留,淘汰另一极端变异的个体,使种群的基因频率朝着某一个方向变化。

20.地方品系:由于各地生态条件和社会经济条件的差异,在同一品种内经长期选育而形成的具有不同特点的地方类群。

21.顶交:即用近交系的公畜与无亲缘关系的非近交系母畜交配,杂种后代供经济利用的方法。

22.动物克隆技术:指用胚胎或机体的某一部分的细胞来完成繁衍后代的过程。

23.胴体斜长:从耻骨联合前缘中点至第一肋与胸骨结合处前缘的长度。

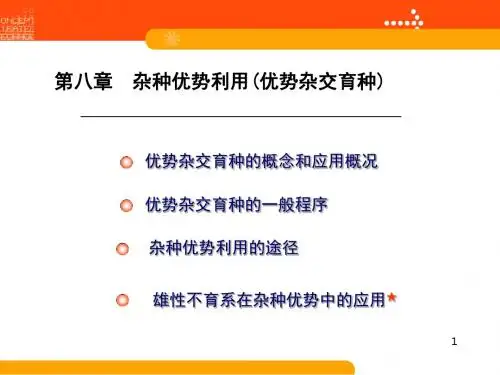

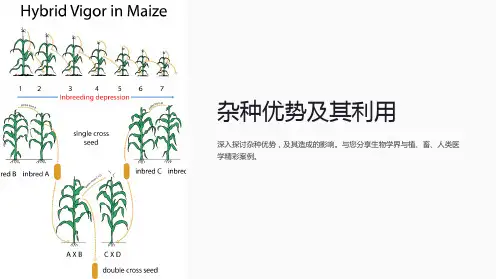

杂种优势利用第一节杂种优势利用的现状与度量(一)杂种优势利用简史:中国早在1400 多年前后,魏贾思勰著的《齐民要术》中就记载了马和驴杂交产生骡的事实,为人类历史上开辟了观察和利用杂种优势的先例。

1637 年出版的《天工开物》中也记载了蚕的杂交事例。

1761~1766年Ko1reuter,烟草杂交发现杂种优势,并提出利用杂交种。

1865年Mendel,豌豆杂交,提出杂种活力概念。

1866~1876年Darwin,提出异花授粉有利、自花授粉有害。

1908年Shull,玉米自交系间杂交,杂种优势一词,方法体系建立。

杂种优势利用现状:1934年美国玉米杂交种只占玉米种植面积的0.4%,到1944年玉米杂交种面积已占56%,而在美国玉米带各州杂交种面积已占90%,到1956年,全美国已普及了玉米杂交种。

中国对玉米杂种优势的研究,始于20世纪30年代,直到50年代才推广品种间杂交种,60年代推广双交种,70年代推广单交种。

中国杂交高粱的研究始于20世纪50年代后期,到60年代后期,育成并推广了一批高粱杂交种。

杂种优势的概念:是指两个遗传性状不同的品种、品系或自交系进行杂交,所产生的杂交种,在生活力、生长势、抗逆性、适应性以及产量、品质等方面优于其亲本的现象。

杂种优势理论:显性学说(显性基因互补学说):处于杂合状态的生物个体,由于显性基因的存在,不同程度地消除了隐性基因的有害或不利的效应,从而提高了杂种个体的生活力以及数量性状的效应值等,因此表现出杂种优势。

根据这一理论,杂种优势可以固定,因为在子代群体中,显性纯合体和杂合体等效。

杂种F1集中了控制双亲有利性状的显性基因,每个基因都能产生完全显性或部分显性效应,由于双亲显性基因的互补作用,从而产生杂种优势。

如两个具有不同基因型的亲本自交系杂交AABBccdd X aabbCCDDF1 AaBbCcDd因为每个基因都能产生完全显性或部分显性效应AA、BB、CC、DD>aa、bb、cc、ddAa、Bb、Cc、Dd >aa、bb、cc、ddAaBbCcDd >AABBccdd(aabbCCDD)超显性学说:杂合等位基因的互作胜过纯合等位基因的作用,杂种优势是由双亲杂交的F1的异质性引起的,即由杂合性的等位基因间互作引起的。