煤层气储层渗透性影响因素分析--重点

- 格式:pdf

- 大小:219.84 KB

- 文档页数:5

基于动态因素考虑的煤层气储层渗透性地质演化分析【摘要】煤储层渗透率是衡量煤层气可开采性最重要的指标之一,其发育过程对于煤层气的富集、保存以及溢散等研究具有指向意义,煤层气储层渗透率演化历史分析将为煤层气的勘探选区提供重要的理论基础。

本文以鄂尔多斯盆地东部石炭-二叠系煤储层为例,综合分析了煤储层构造史、埋藏史等动态地质因素及其相互作用关系,提出了煤储层渗透率地质演化规律。

研究表明,鄂尔多斯盆地石炭-二叠系煤储层渗透率的发育整体上呈下降的趋势,在煤储层热演化程度、地应力条件、储层埋深等动态因素联合控制下,渗透率的发育呈现明显的“波浪式”。

其中,三叠纪至早白垩世末期为渗透率发育的快速降低阶段、早白垩世末期以来为渗透率缓慢上升的阶段。

【关键词】煤储层渗透率发育动态因素煤储层是一套由天然裂隙和基质孔隙组成的双重结构模型,裂隙系统为煤层气渗流运移的通道,煤储层渗透率,作为衡量煤层气在煤层中渗流能力的参数,除受自身裂隙发育特征控制外,地质构造、应力状态、煤基质的收缩作用、煤层埋深、煤的演化程度、煤岩煤质特征、煤体结构及电场等都不同程度地影响煤层渗透率,诸多因素相互作用、相互关联,常常混淆了对于渗透率发育的主控因素的把握,虽然对于各项影响因素的作用机理基本都达成了共识,但大多数学者只对影响煤储层渗透率的静态因素进行了定性分析,而往往忽略了煤层气储层埋藏史、烃源岩热演化史以及煤储层古应力等动态地质因素对于煤层渗透率的控制作用,特别这些动态地质条件相互作用分析,使得煤储层渗透率的分析存在较大的局限性。

据此,笔者在综合研究煤储层构造史、埋藏史、烃源岩热演化史以及古应力等动态地质因素及其相互作用关系基础上,建立渗透率的发育模型,将为现今煤层气的富集规律提供理论基础。

1 煤储层渗透率发育主控因素分析煤储层渗透率的发育受到诸多因素的影响,但大量研究表明渗透率发育的主要控制因素为地应力、热演化程度、储层埋深等因素的控制。

地应力通过改变煤储层的孔隙结构而使其渗透率发生变化,其决定了现今煤层中裂隙的频度和方向,以及裂隙的闭合、开启程度。

第六章 煤储层的渗透性特点煤储层渗透率是进行煤层气渗流分析的要紧参数,在煤层气资源已查明的前提条件下,煤储层渗透率又是制约煤层气资源开发成败的关键因素之一。

国外理论和实践说明,煤储层在排水降压进程中,随着水和甲烷的解吸、扩散和排出,有效应力效应、煤基质收缩效应,气体滑脱效应使煤储层渗透率呈现动态转变。

第一节 渗透性的大体概念渗透性即多孔介质许诺流体通过的能力。

表征渗透性的量为渗透率。

与渗透率有关的概 念有绝对渗透率、有效(相)渗透率和相对渗透率等。

一、绝对渗透率假设孔隙中只存在一相流体,且流体与介质不发生任何物理化学作用,那么多孔介质许诺流体通过的能力称为绝对渗透率。

多孔介质的绝对渗透率与所通过的流体无关,只与介质的孔隙结构有关。

煤对甲烷、水等流体存在较强的吸附性。

因此,甲烷、水等流体通过煤储层时,测得的渗透率不能称之为绝对渗透率,只有不与煤发生任何物理化学作用的流体才能测得绝对渗透率,如氦气等惰性气体。

但气体通过煤储层时,会引发Klinkenberg 效应(气体滑脱效应)即在多孔介质中,由于气体分子平均自由程与流体通道在一个数量级上,气体分子就与与流动途径上的壁面彼此作用(碰撞),从而造成气体分子沿通道壁表面滑移。

这种由气体分子和固体间彼此作用产生的滑移现象,增加了气体的流速。

因此,气体分子测得的渗透率需要通过滑脱效应校正才可取得绝对渗透率(克氏渗透率),即:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=m g p b K K 10 (6-1)式中,K 0—克氏渗透率;p m —平均压力(实验煤样入口压力与出口压力的平均值);K g —每一个测点的气测渗透率;b —与气体性质、孔隙结构有关的常数。

关于气体在一根毛管内的流动来讲,b 可由下式得出: rp c b λ4= (6-2) m d ρπλ221= (6-3)式中,λ—对应于平均压力p m 时的气体分子平均自由程;r —毛管半径(相当于煤孔隙半径);c —近似于1的比例常数;d —分子直径;m ρ—分子密度,与平均压力p m 有关。

煤层气储层渗透率影响因素摘要:煤层气作为一种新型能源,而且我国煤层气储量丰富,因此其开采利用可以很大程度上缓解我国常规天然气需求的压力。

煤储层的渗透率是煤岩渗透流体能力大小的度量,它的大小直接制约着煤层气的勘探选区及煤层气的开采等问题。

因此掌握煤储层渗透率的研究方法及影响因素,对于指导煤层气开采具有重要的指导意义。

本文主要在前人的基础上,从裂隙系统、煤变质程度、应力及当前其他领域的技术对渗透率的研究的理论、认识及存在的问题等进行总结,对煤储层渗透率的预测有一定的理论指导意义。

Abstract: Our country is rich in the CBM which is a new resource. So the development of CBM can lighten our pressure for the requirement of conventional gas.The permeability of the coal reservoir is a measure of fluid 's osmosis permeability, restricting the exploration area and mining of CBM. Therefore, controlling the method of mining and the effect factoring has an important guiding significance for mining .This article is summarized from fracture system,the degree of coal metamorphism, stress for the theory, matters and so on of permeability 's study which is based on the achievement of others ,having a great guiding significance for the permeabilityprediction. 关键词:煤层气;渗透率;影响因素1、引言煤层气是指赋存在煤层中常常以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主并部分游离于煤孔隙中或溶解在煤层水中的烃类气体[1]。

煤层气渗透率模型煤层气渗透率模型是研究煤层气透过煤层介质的能力的一种模型。

煤层气渗透率是指煤层内气体在压力梯度下通过煤层介质的能力。

煤层气渗透率模型的建立对于煤层气资源的开发和利用至关重要。

煤层气渗透率受多种因素的影响,主要包括煤层孔隙度、渗透系数、温度和压力等。

其中,煤层孔隙度是指煤层内部的孔隙空间所占的比例,是影响煤层气渗透率的重要因素之一。

一般来说,煤层孔隙度越大,煤层气渗透率越高。

煤层渗透系数是指煤层内气体通过孔隙和裂缝的能力,与煤层的渗透性密切相关。

温度和压力对煤层气渗透率的影响主要体现在气体分子的运动速率和气体的密度上。

一般来说,温度越高、压力越低,煤层气渗透率越高。

煤层气渗透率模型的建立需要考虑以上因素,并进行相应的参数拟合和模拟计算。

常用的煤层气渗透率模型包括经验模型和物理模型。

经验模型是根据实验数据和实际生产经验总结而来的经验公式,可以快速估算煤层气渗透率。

物理模型则是通过对煤层介质的物理特性和气体流动机制进行建模,通过数值模拟等方法计算煤层气渗透率。

物理模型相对于经验模型更加准确,但计算复杂度更高。

煤层气渗透率模型的建立可以为煤层气资源的勘探和开发提供重要的理论依据。

通过模型的预测和分析,可以评估煤层气资源的丰度和可采性,指导钻井和开采方案的设计,提高煤层气的开采效率和经济效益。

同时,煤层气渗透率模型的建立也可以为煤层气的地质储层评价和资源量评估提供参考依据。

然而,煤层气渗透率模型的建立仍然存在一些挑战和难题。

首先,煤层气渗透率受多种因素的影响,不同煤层之间存在较大的差异,模型的适用性有限。

其次,煤层气渗透率模型的建立需要大量的实验数据和采集到的地质参数,而这些数据的获取成本较高。

此外,煤层气渗透率模型的建立还需要考虑气体在煤层内的吸附和解吸等复杂物理过程,增加了模型的复杂度和计算难度。

煤层气渗透率模型的建立对于煤层气资源的开发和利用具有重要意义。

通过建立准确、可靠的模型,可以更好地评估煤层气资源的潜力和可采性,指导煤层气的开采和利用。

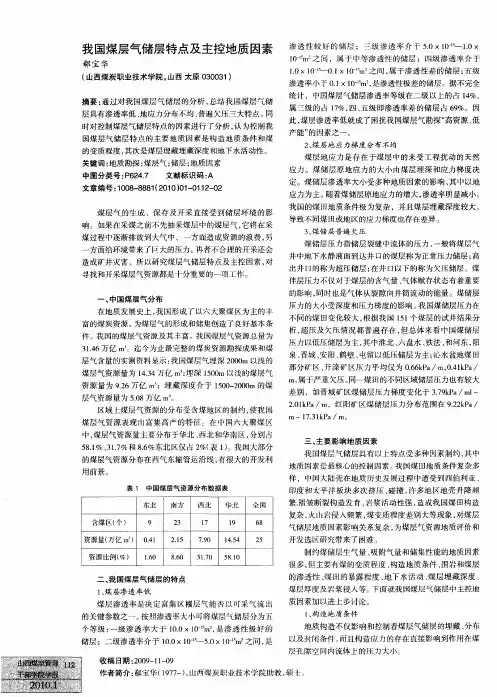

/RESOURCES2019年第六期WESTERN RESOURCES 基础地质安徽两淮煤田煤炭资源丰富,截至2015年底,列入《安徽省矿产资源储量表》的煤炭查明资源储量330.41×108t,其中两淮煤田占全省煤炭查明资源储层的90%以上。

两淮煤田(尤其在深部)总体控气地质条件有利于煤层气的富集高产,煤体结构相对完整,煤储层含气饱和度总体偏高。

且随着煤储层埋深的增加,含气饱和度表现为逐渐增大趋势[1]。

本论文依托安徽省公益性地质工作项目(“安徽省两淮煤层气资源调查评价”)(项目编号2012-g-33),对安徽两淮煤田的煤层含气性特征及影响因素进行总结分析,为进一步开展煤层气有利区的选区评价和开发作业,提供地质依据。

1.煤储层含气量特征两淮煤田煤储层含气量受矿区构造形态的控制明显,各矿井实测含气量一般为0m 3/t~25.85m 3/t,由于两淮煤田煤系上覆松散层较厚(一般为400m~500m 左右),煤储层含气量大于8m 3/t 的储层深度一般在1000m 以下,含气量高的部位多位于向斜的构造部位或煤储层埋深较大部位。

淮南煤田主要煤储层实测含气量为0m 3/t~25.85m 3/t,从分布规律来看,淮南煤田总体表现出南高北低,呈东高西低趋势。

含气量的总体展布格局主要受矿区构造形态变化控制。

具体表现为:潘谢矿区潘集背斜东部倾伏端的潘一、二井田最为富集,煤层气局部含量可达15m 3/t~25m 3/t,往西至谢桥、罗园井田又逐渐减小。

阜东矿区煤储层含气量较高部位主要位于矿区东南部的刘庄深部,煤层含气量一般为10m 3/t 左右,向西则逐渐减小。

淮北煤田全区主要煤层实测煤层气含量0~24.79m 3/t,从分布规律来看,淮北煤田总体表现出南高北低,呈东高西低趋势。

以宿北断裂为界,北部濉萧矿区甲烷含量较低,多数达不到4m 3/t [2]。

南部宿县、临涣两矿区甲烷较富集,且含量又自东向西减小。

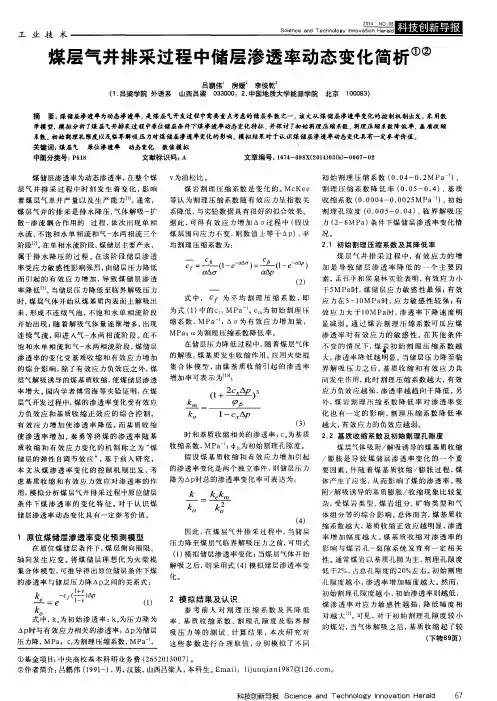

煤储层渗透率影响因素及排采控制研究田俊林(中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院,北京 100083) 摘 要:在煤层气排采过程中,渗透率是影响气井产量的关键因素。

本文通过分析煤层气排采经验,总经了在气井排采过程中,煤储层渗透率影响因素;并且在不同的排采阶段要采取不同的排采控制措施。

关键词:煤层气;渗透率;影响因素;排采控制 中图分类号:TD82 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2020)01—0017—03 煤层气井获得可观产气量需要两个基本条件:煤储层要具有一定的含气量以及良好的渗透性,前者是气井产气的物质基础,后者则是气体能够有效产出的关键因素。

在气井排采过程中,如何减少对储层渗透率的伤害,扩大解吸半径,是决定气井能否高产的关键因素。

在此过程中,对储层渗透率影响最大的主要有5个因素:应力敏感性、基质收缩、煤粉堵塞、气锁伤害以及气水两相流效应。

1 煤储层渗透率影响因素1.1 应力敏感性煤储层是一种典型的双重孔隙介质,其孔隙结构主要是由基质孔隙和裂缝孔隙构成,其中煤储层的渗透性主要取决于煤中裂隙。

在煤层气井排采过程中,随着地下水和煤层气的排出,煤储层压力逐渐下降,导致煤储层有效应力增加,煤储层微孔隙和裂隙被压缩甚至闭合,从而使煤储层渗透率明显下降,煤储层表现出明显的应力敏感性。

煤储层的应力敏感性可以用渗透率损害系数、渗透率损害率、不可逆渗透率损害率和应力敏感系数来具体评价[1]。

前人通过大量的试验研究表明,渗透率随有效应力的增大呈指数型降低。

1.2 煤基质收缩效应煤体在吸附或解吸的过程中产生的膨胀或收缩效应统称为吸附变形。

在产气阶段,随着煤层气的解吸,煤基质开始收缩变形,导致煤中的裂隙开度增大,煤储层渗透率开始升高[1]。

基质收缩效应与应力敏感性不同,后者会导致煤储层渗透率下降并且很难恢复,前者则会提高煤储层渗透率。

煤储层渗透率在煤层气临界解吸压力前,主要受有效应力的影响而出现下降趋势,但当煤层气排采一段时间后,随着煤层气的不断解吸,煤基质收缩效应开始逐渐增强,有效应力效应逐渐减弱,煤储层渗透率开始逐渐改善。

一、生气因素:1、有机质成分:越高生气性越好,有机质类型为腐植型的生气能力较强。

2、镜质组反射率:是反映煤化程度的一个指标,煤化程度越高,产生的煤层气越多。

但煤化程度达到一定程度(大于1.8%~3%)过成熟时,其生气能力会逐步下降。

3、厚度:厚度越大越好二、储(保)气影响因素(或形成气藏的影响因素)1、埋深:影响煤层气赋集的地质因素主要是埋藏深度。

煤化作用过程中产生的大量气体能否很好保存,与上覆有效地层厚度有关。

煤层上覆有效地层厚度增加,煤层的保存能力增强,气含量也随之增加。

到一定深度后,随着地压增大,地温也随之增高,煤的储集性能相对变差,煤层气沿煤层缓慢向上运移,含气量减少。

一般情况下,埋深大有利于储气,但超出一定深度后,受地应力等各种因素影响,游离气的量会大大减小,开发成本会增大。

2、断层:开放性(或连通性好的)断层,不利于储气;封闭性断层储气能力强。

逆断层、平推断层构造应力大,低渗,有利于储气,但不利于开发,正断层构造应力较小,高渗,利于开发;因此在选区时要从断层的多个方面评价。

3、构造:向斜埋深大,储层压力大,含气量往往较高。

背斜埋深较浅,储层压力较小,裂隙较发育,不利于储气。

4、上覆下伏地层的封盖性:对煤矿来讲就是煤层顶底板岩性,一般来说砂岩透气性好,不利于储气,泥岩的封盖性比较好。

5、水文地质:地下水活动频繁的地层渗透性较好,随着水的运移,煤层气也会产生运移,导致该区域含量较低。

三、影响开发效果的因素1、储层自身条件因素煤层对CH4的吸附性:吸附性强的煤层开发难度大。

渗透性:透气性越好越利于开发顶底板及煤层的可改造性:脆性矿物含量高利于压裂改造。

厚度:厚度越大,资源丰度越高。

地层压力:一般地应力大,储层渗透性会较低;同时,主应力方向影响压裂主裂缝的延展方向,因此对水平井布置方向及直井井网间距确定影响较大。

储层压力:一般储层压力大,储层渗透性会较好有效应力越大的储层,一般渗透性都较差(有效应力是地应力与储层压力的差值)水文条件:地下水频繁不利于气储存,在排采过程中也会加大排采开发难度地温:地温高有利于气体解吸2、开发过程中的生产工艺影响因素钻井:钻进工艺:欠平衡或平衡钻进钻井液:比重越大,对储层伤害越大,要求低固相,比重不大于1.03 固井:固井泥浆密度不大于1.6,满足固井质量要求情况下,降低固井注浆压力井身质量:狗腿弯会对油管造成磨损,造成频繁停排修井,易形成缝堵。

煤储层渗透率影响因素摘要:煤储层渗透率对研究煤层气的产出及运移规律有着重要的意义,理清其影响因素对于有效预测煤储层渗透率、寻找有利勘探区具有重要的实际价值。

该文从裂隙系统、构造应力、煤岩类型、煤变质程度、煤体结构、温度、有效应力、基质的收缩效应、层理等方面对煤储层渗透性的影响进行了分析,并得出了具有针对性的结论。

关键词:煤层气渗透率影响因素综述中图分类号:p618 文献标识码:a 文章编号:1674-098x(2012)12(a)-0-02煤层气是以吸附状态富集在煤储层中的一种“自生自储”式非常规天然气,我国煤层气资源丰富,储量居于世界前列,开发利用的前景广阔。

渗透率是煤层气开发中的关键因素之一,直接关系到煤层气的产出能力,同时煤层气渗透率对研究煤层气的赋存、压力分布、解吸排放及运移规律也有着重要的意义。

煤储层渗透率主要受裂隙系统的发育程度、基质显微结构等内部因素以及多种外部因素的影响,笔者在系统分析前人研究成果的基础上,总结了不同地质条件下煤储层渗透率的主控因素,这对于有效预测煤储层渗透率、寻找有利勘探区具有一定的实际意义和参考价值。

1 煤储层渗透率的控制因素1.1 裂隙系统煤储层的裂隙系统一般分为内生裂隙(割理)和外生裂隙、继承性裂隙三部分。

裂隙系统是煤层气在煤层中的渗透路径,煤层的渗透性取决于裂隙系统的发育程度和连通程度[1],经前人研究发现,裂隙发育的煤储层与裂缝不发育的煤储层相比,渗透率相差1~2个数量级,且裂隙越发育,连通性越好,越利于流体的渗流,这对煤层气可采性评价有极其重要的指导意义。

煤储层裂缝的形成主要受构造应力、煤岩类型、煤变质程度等因素的影响。

1.1.1 构造应力由于煤的低杨氏模量,性软而脆的力学性质,所以外部条件对裂缝的产生及对渗透率的影响是通过煤储层自身形变而实现的,而应力的改变最易引起形变。

有学者认为是古构造应力是控制割理发育程度的主控因素,成煤期后的构造活动是产生煤层构造裂缝的主要因素,构造活动强度的大小对煤储层的渗透性既有建设性作用,也有破坏性作用。