第二章 清初戏曲与长生殿、桃花扇

- 格式:ppt

- 大小:18.29 MB

- 文档页数:119

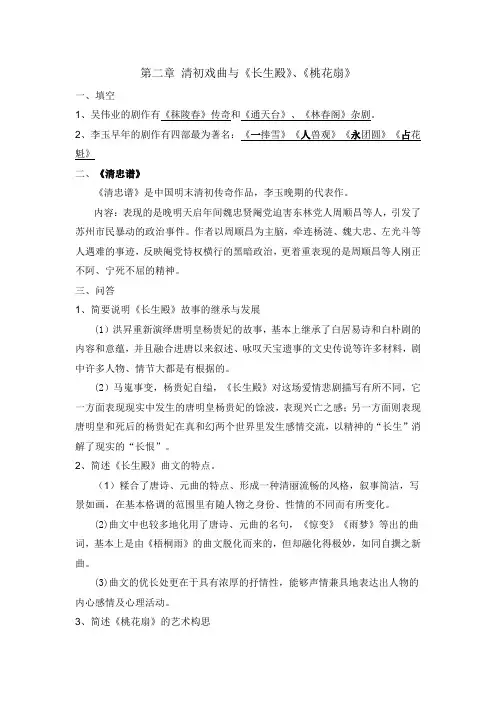

第二章清初戏曲与《长生殿》、《桃花扇》一、填空1、吴伟业的剧作有《秣陵春》传奇和《通天台》、《林春阁》杂剧。

2、李玉早年的剧作有四部最为著名:《一捧雪》《人兽观》《永团圆》《占花魁》二、《清忠谱》《清忠谱》是中国明末清初传奇作品,李玉晚期的代表作。

内容:表现的是晚明天启年间魏忠贤阉党迫害东林党人周顺昌等人,引发了苏州市民暴动的政治事件。

作者以周顺昌为主脑,牵连杨涟、魏大忠、左光斗等人遇难的事迹,反映阉党恃权横行的黑暗政治,更着重表现的是周顺昌等人刚正不阿、宁死不屈的精神。

三、问答1、简要说明《长生殿》故事的继承与发展(1)洪昇重新演绎唐明皇杨贵妃的故事,基本上继承了白居易诗和白朴剧的内容和意蕴,并且融合进唐以来叙述、咏叹天宝遗事的文史传说等许多材料,剧中许多人物、情节大都是有根据的。

(2)马嵬事变,杨贵妃自缢,《长生殿》对这场爱情悲剧描写有所不同,它一方面表现现实中发生的唐明皇杨贵妃的馀波,表现兴亡之感;另一方面则表现唐明皇和死后的杨贵妃在真和幻两个世界里发生感情交流,以精神的“长生”消解了现实的“长恨”。

2、简述《长生殿》曲文的特点。

(1)糅合了唐诗、元曲的特点、形成一种清丽流畅的风格,叙事简洁,写景如画,在基本格调的范围里有随人物之身份、性情的不同而有所变化。

(2)曲文中也较多地化用了唐诗、元曲的名句,《惊变》《雨梦》等出的曲词,基本上是由《梧桐雨》的曲文脱化而来的,但却融化得极妙,如同自撰之新曲。

(3)曲文的优长处更在于具有浓厚的抒情性,能够声情兼具地表达出人物的内心感情及心理活动。

3、简述《桃花扇》的艺术构思《桃花扇》运用了“借离合之情,写兴亡之感”的艺术构思,结构严谨,组织巧妙。

剧本以一生一旦的爱情悲欢为主线,串联起南明政权各派各系以及社会中各色人物的活动与矛盾斗争,纷繁错综、起伏转折而有条不紊、不枝不蔓。

在侯、李爱情这条主线中,作者又以一把宫扇作为贯穿之物,让它在情节发展的关键时刻多次出现,充分发挥了这个小道具的作用;桃花扇既是侯、李坚贞爱情和高尚节操的象征,也是马、阮之流祸国殃民的见证,因而成为离合之情与兴亡之感的凝聚点,体现了“南明兴亡,遂系之桃花扇底”的艺术匠心。

第二章清初戏剧与《长生殿》、《桃花扇》第三讲教学目标:了解清代戏曲发展概貌,掌握《长生殿》、《桃花扇》。

教学重点和难点:《长生殿》、《桃花扇》。

教学方法:讲授课时安排:3课时教学过程(内容、方法、步骤):第一节清初剧坛一、清初戏曲概貌戏剧和小说一样,都是清代文学的主要样式,但其各自的演变趋势却并不平衡.清初的小说作品尽管不少,但小说的高潮和名著主要在中期的乾嘉时期;而清初戏剧尽管数量少于中期,但却达到了清代戏剧的高峰.清代中期戏剧尽管数量和品种不少,但罕有能与前期的李玉、李渔、洪昇、孔尚任这样的大家相抗衡者。

明末清初的社会大动荡,反映到戏曲创作中,“垂戒来世”、“惩创人心”,成为戏剧创作的主调,出现了《长生殿》、《桃花扇》等作品,而吴伟业、尤侗以及李玉为代表的苏州派戏剧家集团和李渔的创作成为其前奏。

清代戏剧作家作品数量都十分可观。

据傅惜华《清代杂剧全目》和庄一拂《古典戏曲存目汇考》诸书统计,清代杂剧的数量在1300种左右,传奇的数量约在1100种左右,共约2400种。

相比之下,杂剧的数量尽管多于传奇,但艺术质量却每况愈下;清代戏剧的成就主要体现在传奇创作方面,而又以清初传奇为重头戏。

清初传奇创作主要有三种流派,一是以李玉为代表的苏州派,其身份和作品都具有较强的市民色彩;二是以吴伟业、尤侗等人为代表的文人派,其作品有较强的案头化倾向;三是以李渔为代表的形式派,他们将讲求戏曲娱乐功能和形式技巧作为最高目标。

继此三派之后,代表清代戏剧最高成就,并代表清初感伤审美思潮重要实绩的,是被称为“南洪北孔”的历史剧作家洪昇的《长生殿》和孔尚任的《桃花扇》。

二、文人派剧作家吴伟业作有《秣陵春》传奇,《通天台》、《临春阁》杂剧,皆“借古人之歌呼笑骂,以陶写我之抑郁牢骚”,曲折反映了当时亡国士大夫的悲观绝望心情。

尤侗字展成,号悔庵,晚号西堂老人,长洲(今苏州市)人,有《西堂全集》。

明清间他曾五应乡试不中,顺治间以贡生授永平推官,不久又以惩罚旗丁罢官。

第八编清代文学绪论:清代文学概说清代文学(清初——中叶)的主要内容:清代文学绪论第一章:清初诗文的繁荣与词学的复兴第二章:清初戏曲与《长生殿》《桃花扇》第三章:清初白话小说第四章:《聊斋志异》第五章:《儒林外史》第六章:《红楼梦》第七章:清中叶诗文词多元发展的局面第八章:清中叶小说戏曲与讲唱文学●清代文学的范围清代(1616—1911),建国于1616年,初称后金,1636年改国号为清,1644年入关,定都北京。

1911年辛亥革命,共有国267年。

历12帝,是少数民族在中原建立的又一个王朝,也是封建社会最后一个王朝。

从1840年鸦片战争始,社会性质发生变化,中国历史进入近代。

清代文学一般认为有初、中、晚之分。

清代文学,指清前期至清中叶的文学:清前期(1644—1735)清入关——雍正末,包括顺治、康熙、雍正几朝清中叶(1736—1839)乾隆初——道光19年,包括乾隆、嘉庆、道光20年(1840年)前晚期则指鸦片战争之后——清朝灭亡。

清朝晚期的文学一般认为已属近代文学的范畴。

一、社会概况(一)中央集权的封建专制主义进一步加强。

皇权,《大清律》、《大清律例》,程朱理学,八股取士,(二)阶级压迫、民族压迫特别严酷。

清王朝是以异族身份入主中原。

前期民族矛盾尖锐,对汉人的抗清斗争进行了血腥的镇压,“杨州十日”先后制造了扬州十日、嘉定三屠等惨案,各地抗清斗争延续到康熙22年(1683)。

随着经济繁荣,财富集中于少数人手中,官吏腐败,人民反抗不绝:天地会、白莲教、天理教等。

(三)思想领域的斗争激烈。

1.利用、控制、恩威并用的统治政策。

利用汉民族传统的儒家思想文化来控制社会思想文化。

以朱熹配享孔庙大成殿十哲之次,宋代理学为清代官方之学;对知识分子恩威并用。

恩:开博学鸿词科,编书、修史。

从《明史》、《康熙字典》到《古今图书集成》、《四库全书》等。

威:大兴文字狱,如康熙二年“明史案”、康熙五十年“《南山集》案”等。

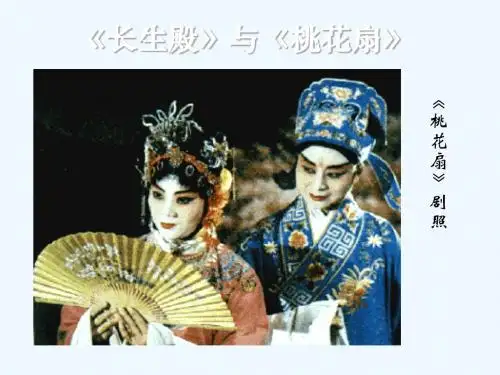

论清初戏剧中的乐人形象——以《长生殿》《桃花扇》为例清代戏剧是中国戏剧发展的一个高峰期,其中《长生殿》《桃花扇》是两部代表作品。

乐人是戏剧中不可或缺的角色之一,伴奏着演员的表演,同时也承载着音乐文化的传承。

本文将以《长生殿》和《桃花扇》中的乐人形象为例,探讨清初戏剧中乐人的角色和作用。

一、乐人在戏剧中的概述二、《长生殿》中乐人形象的分析1. 乐人的身份和职责2. 乐人与主人公的关系3. 乐人的影响力和地位三、《桃花扇》中乐人形象的分析1. 乐人的角色与职责2. 乐人与主人公的互动关系3. 乐人与时代背景的关系四、清初戏剧中乐人的平面样式1. 乐人服饰的特点2. 乐人动作的形态3. 乐器的选择和演奏方式五、清初戏剧中乐人的表演技巧1. 声音的运用2. 节奏的掌握3. 灯光和舞台效果的运用六、清初戏剧中乐人的文化背景1. 乐器文化的传承2. 戏曲音乐的演变3. 乐人在宫廷文化中的地位七、乐人形象对清初戏剧的影响1. 乐人的表现方式对戏剧的整体效果有何影响2. 乐人在戏剧中所传递的价值观念3. 乐人在戏剧中的文化意义八、现代戏剧中乐人形象的转化1. 乐人形象的表现形式和样式的变化2. 乐人的角色和功能的变化3. 现代社会中乐人所承担的文化传承的角色九、结语通过对《长生殿》和《桃花扇》中乐人形象的分析,我们可以看出清初戏剧中乐人在戏剧中扮演的重要角色和他们对整个戏剧文化的影响。

并且,乐人文化作为中国传统文化的一部分,对于当代戏剧也有着重要的借鉴意义。

1. 乐人在戏剧中的概述这一部分应当简要介绍乐人在中国传统戏曲中的地位和作用,包括乐人的历史背景、职责和地位。

2. 《长生殿》中乐人形象的分析针对《长生殿》中乐人的角色和作用,分析乐人的身份、职责、与主人公的关系,以及乐人的影响力和地位,举例说明乐人在该剧中的表现方式和意义。

这部分应当具体分析剧中乐人扮演了什么角色,以及乐人通过音乐为情感和故事情节传达了什么信息。