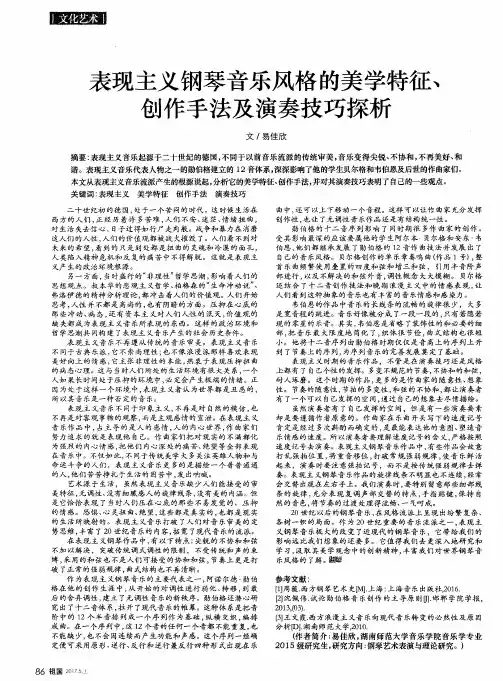

表现主义美学探讨

- 格式:ppt

- 大小:141.50 KB

- 文档页数:18

克罗奇(Benedetto Croce)是20世纪意大利著名的哲学家、美学家和历史学家,他的美学理论对于现代美学的发展产生了深远的影响。

他的美学思想主要包括三个方面:直觉主义、表现主义和历史主义。

直觉主义是克罗奇美学的核心观点之一,他认为审美活动是一种直觉活动,是人们通过直觉对事物进行把握的一种方式。

在克罗奇看来,直觉是人类认识世界的一种基本方式,它能够超越理性和感性的局限,直接把握事物的本质。

因此,审美活动是一种超越理性和感性的直觉活动,它能够让人们在直觉中把握到事物的美的本质。

表现主义是克罗奇美学的另一个核心观点,他认为艺术是一种表现活动,艺术家通过艺术作品来表达自己的情感和思想。

在克罗奇看来,艺术作品是艺术家情感的表现,它不仅仅是一种物质形式的存在,更是一种精神的存在。

因此,艺术作品是艺术家情感的表现,它不仅仅是一种物质形式的存在,更是一种精神的存在。

历史主义是克罗奇美学的第三个核心观点,他认为艺术是一种历史现象,艺术作品是历史发展的产物。

在克罗奇看来,艺术作品是历史发展的产物,它不仅仅是一种艺术形式的存在,

更是一种历史现象。

因此,艺术作品是历史发展的产物,它不仅仅是一种艺术形式的存在,更是一种历史现象。

综上所述,克罗奇的美学思想对于现代美学的发展产生了深远的影响,他的直觉主义、表现主义和历史主义观点为现代美学的发展提供了新的思路和方向。

Shu Hua Shi Jie·书画视界浅析表现主义与立体主义时期绘画的异同赵环广西大学艺术学院摘要:作为20世纪初影响深远的艺术流派和运动,表现主义和立体主义体现出了时代的特色,以其独特的艺术风格和理论,备受世人关注。

本文对二者的相同点和不同点进行了分析。

关键词:表现主义立体主义绘画异同中图分类号:J205文献标识码:A文章编号:1008-3359(2020)01-0049-03可以说,自古希腊时期起,西方艺术是沿着一条直线发展的———写实,忠实地描摹客观对象,发现和完善再现这些客观事物的手段。

一代又一代的艺术家在这条道路上探索耕耘,留下了他们的名字,他们所描绘的事物往往是和谐的、美好的、优雅的。

但19世纪末的巨大的变动转变了这种局面。

19世纪末的整个西方资本主义社会皆陷于剧烈的动荡之中,工业和科学技术的迅猛发展影响了人们的生活方式和生活习惯,甚至信仰、观念和艺术。

资本主义社会矛盾日趋尖锐的时期,美术上各种流派纷呈,形成莫衷一是,无所适从的局面。

不稳定的社会生活,反应在艺术上是要求不间断的变化,出奇制胜来抚慰彷徨困惑的心绪。

这种心理驱使艺术家开拓视野,更新观念。

离开传统美学思想,力图用新的理论创作新的美术。

20世纪初的现代艺术在此前提下开始了,在众多的现代艺术流派之中,表现主义和立体主义以其独特的艺术风格和理论以及深远的影响而备受关注,本文试图对其二者的异同进行分析探讨。

一、表现主义和立体主义的相同点(一)表现主义和立体主义有相同的时代背景工业革命和城市化的完成促使欧洲人们开始从乡村和小城镇移居至城市之中,改变了人们原有的生活方式。

劳动者开始全面按照工厂生产的要求和资本市场的需求进行劳作,而非遵循原本人体生物钟的作息规律。

日出日落失去了意义,田园般的悠闲生活结束了,取而代之的是快节奏的紧张生活。

整个社会日趋割裂并简化为资产阶级与无产阶级两大基本阶级。

与此同时,各个先进工业国借助工业革命所带来的雄厚的经济实力,加强对外侵略和殖民掠夺,借以开拓广阔的国外市场和寻求廉价的生产原料。

艺术即直觉——表现作为表现主义学派的发起人,克罗齐提出的著名观点”直觉即表现亦即艺术”对后世影响很大,使表现主义美学一度成为英美美学的正宗主流。

标签:艺术;直觉;表现克罗齐是继康德、黑格尔之后影响最大的美学家,被韦勒克称为”西方四大批评家”的第一人。

作为在20世纪最有影响的美学理论家之一,克罗齐及其美学思想的追随者所建构的表现主义,曾在国际美学界形成壮观的克罗齐学派,在20世纪上半叶始终是引领潮流的重要流派。

直觉即表现克罗齐认为,世界是由心灵活动组成,心灵活动由认识和实践两部分组成,认识有两种不同的形式,即直觉的形式与概念的形式;实践也有两种不同的形式,即经济(个别利益)的形式与道德(普遍利益)的形式。

它们组成四种属于心灵哲学的学问:美学、逻辑学、经济学、伦理学,最后回归于哲学和历史。

克罗齐取消了康德意义上的理性概念,直接代之以道德,进而确立了心灵活动两度四阶段的基本形式。

这四者的关系依次递进:由直觉到概念,从概念到经济,最后直至道德。

在克罗齐看来,纯粹的直觉是一种精神活动,所有的精神活动,无论是理论的还是实践的,都直接来源于具有本初意义的精神直觉。

克罗齐宣称,直觉是起点,属于最低一层的心灵活动,可以不依赖概念等其他任何心灵活动而存在,是艺术的生长点;而其他心灵活动离开了直觉则难以为继。

在克罗齐看来,美学便是探讨直觉知识的科学。

直觉就是表现,就是艺术,就是欣赏和创造。

克罗齐这一论述开启了西方美学的现代转型过程,使以”直觉即表现”为核心内容的”直觉论美学”成为现代西方美学的历史和逻辑起点。

克罗齐首先从知识的界定来探讨直觉:”知识有两种形式:不是直觉的,就是逻辑的;不是想象得来的,就是从理智得来的;不是关于个体的,就是关于共相的;不是关于诸个别事物的,就是关于它们中间关系的;总之,知识所产生的不是意象,就是概念。

”①简单地说,知识无外乎两种,要么是直觉的表现的,要么就是概念的理性的。

直觉的知识在日常生活中虽得到广泛的承认,在理论和哲学领域却未得到同样的礼遇。

表现主义戏剧的美学特征戏剧艺术动态?信息2007年第1期运用现代剧场设施,赋予昆剧新的生命力,使其能扎根传统予以创新,名副其实地传承而得到很好的发展才是今日昆剧应走的正途,而不是在现代剧场里抛弃昆剧艺术应有的基本规律和原理,尽做那些华而不实的夸张改革.戏剧本忧患守望有痴人<广东艺术》(2006.5)上发表了曲润海的文章:<戏剧本忧患守望有痴人——首届中国戏剧奖,曹禺剧本奖参评剧本述略》.作者认为此次参评的剧本反映了多方面的信息:1,有一批可敬的戏剧家园守望者在堪忧的戏剧大环境下,坚持锤炼剧本,远远在境界上超出那种"搞一个扔一个",不断制造废品的"大跃进放卫星"式创作.2,忧患意识与定向戏剧的矛盾.忧患意识是剧作家从生活中看到了值得忧患的东西而进行主动写作的责任意识.而定向戏剧则是受指令而写,是一种任务观念.定向戏要想写深写精,必须从生活出发,要有感而发.3,此次参评剧本有许多属于农村题材,创造了不少可敬可贵而又可惜可叹的农村基层干部的形象.4,此次参评剧本中,既有许多反映了历史文化名人之人生轨迹的作品,又有雅俗共赏的平民戏剧.5,历史剧开始摆脱封建皇权意识,塑造出一些值得反思的历史人物形象,如<成败萧何》等.6,"商不言商"与"在商言商".过去的剧本中是元商不奸,现在的剧本中,又变成了无商不忠,无商不诚,元商不义了.这与市场经济的繁荣密切相关.但要创造出真正血肉丰满的商人形象是不易的.7,好人何必都写"死".剧本中的英雄人物几乎都以"死"收尾,这是对英雄了解不深所导致的.8,戏要细,戏要改,戏要演.此次获奖的剧本不是样板,也有可推敲的不足之处.按张庚先生"剧诗"的要求看,参评剧本中语言漂亮的实在不多.这就需要不断地调整,修改与锤炼.另外,久演的戏才能长盛不衰.现在一些"政绩戏","要奖戏",既不能久演,本身也没打算久演,这种现象实在堪忧.周萍形象新论陈留生在《艺术百家》(2006.5)上发表同题文ll()?章,文章认为,在长期的周萍研究中,虽然人们的探究视野非常广阔,能在中外文学的比较中来审视这个人物,能从jl霹代心理学,文化学等视角来解读这个形象,但往往都有意无意地漠视了曹禺塑造这个形象的内在驱动力,更没有从这个形象的本然意蕴出发.文章认为.周萍无论是与曹禺的关系抑或在剧作文本里的地位都非常重要.就与曹禺的关系而言,在<雷雨)的八个人物中,只有周冲,周萍同他具有更多相仿的地方:周冲的人生经历与理想以及对未来的憧憬与当年的曹禺最相切近;而周萍身上的懦弱,情热,自我无用感则是曹禺身心都具有的,在周萍身上也有他大哥万家修的影子,在很大程度上, 周萍形象就是曹禺和他大哥人格的复合体.而在剧作文本中的地位来说,周萍形象也至关重要:整个<冒雨)的主旨就是表现人类都是"狭的笼"中"可怜的动物"这一主观感受,而对之体现得最为充分的就是周萍形象.他依凭从"乡下"带来的"蛮性"而对文明的羁绊发起了最为勇猛的冲决——违逆文明的大忌而与后妈乱伦,但终究禁不住文明的压力而放弃这段恋情.他的"可怜"之处在于,他不但因后妈蘩漪的百般阻挠而未达成目标,反而还无意之中陷入了另一个乱伦禁忌之中,并且还暴露在了文明人的光天化日之下,他只能以自杀来了结此生.他的悲剧性遭遇催人泪下,也最能表现作品的主旨与作者的始发动力.表现主义戏剧的美学特征《戏剧文学》(2006.11)上发表了张兰阁的文章:<抽象与丑陋:表现主义戏剧的美学特征》.作者认为,表现主义的戏剧的美学特征如下:一,"丑陋"作为"美"的范畴.任何美学范畴都是在历史中形成的.维多利亚时代以前的美学殿堂被有闲阶级的优雅高贵把持着,而表现主义时代的美学角色,是饱受生活蹂躏的下层阶级所推出的"丑".赤裸,露骨,骷髅式的丑陋意象表现了"死亡一生命的消蚀一对人的震撼";揭丑展览与嚎叫,颤栗制造出分裂感和白热化情绪;黑色谐谑拿死亡与厄运开玩笑,制造笑声后的泪花;把敌对势力想象成冷血的鬼蜮与妖魔;反戏剧艺术动态?信息2007年第1期对贵族化倾向,追求粗砺的美学.二,形式感:抽象,外化,构成.抽象的原则包括:1.反中间色调,制造强烈对比;2.缩合原则,即用最少的意象细节表达丰富的梦的内容;3.去掉细枝末节,采用电报式语式和报道式场面.外化原则指的是感觉的外化,包括情绪外化,心理过程外化和作家观念外化等."构成与排列"原则指的是离开生活本身的状况而根据自身需要创作一个主观的构成物.包括"数"的构成法则,对称与象征法则等.三,美学效应与美学革命.表现主义戏剧的美学效应包括;1.用"共振一磁化"现象表现身不由己的情感转移;2.用"碎镜邀请"与"镜像效应"让观众进入戏剧,使之自我观照, 自我反省.并对他人投以新的"人性的一瞥";3.引发入骨的生理,心理内在的联觉,产生一种震惊灵魂的作用.努姆什金与亚洲戏剧《文艺研究>(2006.11)刊登了田民题为<"戏剧是东方的":法国戏剧导演努姆什金与亚洲戏剧》的文章,文章在讨论了努姆什金对亚洲戏剧的认识和理解,她的戏剧导演创作与亚洲戏剧之间的关系后认为,对努姆什金来说,"戏剧是东方的",或者说东方是戏剧的故乡和起源,更多是努姆什金在精神上和想象上对亚洲戏剧的向往和认同,而不是在体系, 技术和技巧上的对亚洲戏剧的科学理解,占有和融合.努姆什金的亚洲戏剧经验和需求更多的是对亚洲戏剧形式和演员形体艺术的感觉和想象.努姆什金强调太阳剧社的演出借鉴的是想象的亚洲戏剧, 而不是真实的,地道的亚洲戏剧,因为在西方戏剧的现有条件下,照搬亚洲戏剧的体系(演员训练和形体技术)是不可能的.但是,对于努姆什金来说,由于西方戏剧传统和形式的匮乏与现代西方戏剧自我更新的需要,想象的亚洲戏剧形式就成为一种合理的和可行的选择.因此,按照西方现代主义的反自然主义和反现实主义的想象,用想象的亚洲戏剧形式来演出西方戏剧的奠基和经典剧作——古希腊悲剧和莎士比亚戏剧,正好满足了这两方面的需求:一方面为形式匮乏的西方戏剧传统重新发明一种反自然主义的和反现实主义的形式,同时也为现代西方戏剧在其自我更新的理论和实践中想象地占有和利用亚洲戏剧提供合理的依据.电影《一个陌生女人的来信》对原着的空洞拼贴《今日文坛>(2006年秋之卷)上发表了张馨凌的文章:《以玫瑰之名重述的故事——评电影(一个陌生女人的来信)>.文章认为,徐静蕾执导的<来信》只是一座拼贴在茨威格小说上的空中楼阁.原作者斯蒂芬-茨威格深受弗洛伊德学说的影响,他有意识地触摸乃至打开主人公身上"扑朔迷离的心理之谜",燃起一种"探视他们灵魂的热望".该小说是作者对人类不可磨灭的爱的精神的理解,怜悯,敬佩与尊重.而徐版<来信>只是导演以玫瑰的名义将爱情故事重述了一遍.从文本层面上看,徐的叙事结构基本忠实于原着,在对经典故事的中规中矩的重述中完成了一个单恋女子的爱情故事.摄影方面的画面动力,扣人心弦的音乐,这些也是该片出彩的地方.然而,电影不应是文字的附庸和传声筒.影片大量借助于画外音推动情节的发展,大段大段地照搬了原着的文字作为旁白,近乎于配音配画的诗歌朗诵.要知道,电影中的内心独自(画外音)最多只能起到辅助作用,真正推动情节发展的只能是镜头和表演.在对原着的仓皇追赶中,人物势必成为荧幕幻影,血肉也稀薄到了极致.由于对原着精神层面的理解不够深入,加上演员的表演不到位,原着中感人的文字魅力与炽热的灵魂变成了电影中导演"一厢情愿"的表白,最后演变成一个肤浅的爱情故事.总而言之,小说是语言的艺术,是想象力的延伸;电影则是影像的艺术,是想象力的再现.二者一虚一实,属性不同.导演在改编原着时,需要融入创作者的智慧进行二度创作,进行最适合电影艺术形式的再生产.。

107SONG OF YELLOW RIVER 2023/ 23他的观点之中,直觉是一种基础的心理活动,特点在于经验的直接性、原始性,整个活动过程是纯粹的、简单的,原则上并无主、客观上的区别,且无论是艺术还是审美,都是直觉与不同表达形式的综合体,具有一股强大的心灵力量。

由此可见,克罗齐眼中的表现主义美学是以古典主义美学为基础发展而来的,历经了浪漫主义美学思想的洗礼,并在彻底改变了形态之后才出现在大众面前的,应当成为现代主义艺术的信条之一。

真正提出“艺术即表现、表现即情感”这一美学观点的思想家是科林伍德(美国、1889-1943),他始终认为艺术创作服务于个人情感的表达,需要创造一些想象性经验或是进行一些想象性活动。

由此可见,科林伍德与克罗齐的相似之处就在于看重艺术的主体性、情感表达的主观性。

克罗齐-科林伍德表现艺术美学思想掀起了20世纪初现代艺术思潮,重视人的主观想象、心灵体验,与进化论及末日论等当时非理想主义共同作用于现代艺术。

追溯表现主义的起源,可知与造型艺术之间关系密切,而表现主义音乐的发展则受当时视觉艺术领域和文学领域的变化影响极大。

在克罗齐-科林伍德表现艺术美学思想越发成熟之后,艺术创作的理论指导得以丰富,而真正将这些思想付诸实践的则是另一位艺术史学家即威廉·沃林格尔(德国、1881-1965)。

沃林格尔的代表作为艺术史专著《抽象与移情》《哥特形式论》,这两部专著在面世之后便得到了一众艺术史学家的高度关注,许多德国表现艺术主义艺术团队都以之为创作的思想指导,其影响力远至国外,以一己之力轰动了整个欧洲,助力了表现主义运动。

详细分析专著《抽象与移情》,其中可见里普斯(德国、1851-1914)的移情理论、里格尔(维也纳、1858-1905)的形式意志思想,顾名思义,“抽象”点明了这一艺术流派的表达形式,而“移情”则代表着艺术创作应当融入情感。

情感内涵及表达形式之间的相互碰撞,使得表现主义艺术兼具了清冷、疏离的静态美,以及激动、喧闹的动态美,由此可见,表现主义美学并非浪漫主义美学的补充,而是一种新的思潮。

试析克罗齐的美学思想作者:庞尧来源:《文艺生活·文海艺苑》2013年第07期摘要:克罗齐是继康德和黑格尔后重要的美学家,他把艺术从人类实践、社会生活和理性思维等与之密切关联的事物中孤立出来,并把艺术定位在最纯粹的“直觉”层面,构建了极富特色的克罗齐表现主义美学思想体系。

有力地推动了后来美学和文艺的发展。

关键词:克罗齐;艺术;直觉;美学中图分类号:B83 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)21-0073-02贝内戴托·克罗齐(Benedelto,Croce,1866-1952),意大利著名的哲学家、美学家、文学批评家。

他认为关于直觉的科学就是我们所说的美学,进而提出“直觉即表现”,并从这一观点出发,提出直觉即创造,即美,即艺术,从而构建了极具克罗齐特色的表现主义美学思想体系,克罗齐的美学理论是20世纪最有影响力的美学理论之一,对西方现代美学思想产生过很大影响。

一、直觉是什么?何谓“直觉”?我们通常理解的直觉是一种没有经过分析推理的感觉,是意识的本能反应,不是思考的结果,具有迅捷性、直接性、本能意识等特征。

克罗齐所说的直觉和我们通常理解的是一个意思吗?克罗齐所说的“直觉”具有自己丰富的内涵,它包含了一系列的心灵活动。

直觉作为克罗齐全部心灵活动的基础,是整个精神哲学体系的基石。

1902年,克罗齐《美学》一书出版,此书的核心命题就是“直觉即表现”。

克罗齐提出:“知识有两种形式:不是直觉的,就是逻辑的;不是想象得来的,就是从理智得来的;不是关于个体的,就是关于共相的;不是关于诸个别事物的,就是关于它们中间关系的;总之,知识所产生的不是意象,就是概念。

”①他肯定了直觉是一种知识,从这段话中我们可以看出,直觉的知识所包含的意义。

即当我们看到一个事物的时候,在心中仅了解了那个事物外在的形象,不加思索,也不知意义,这是知识最初阶段的活动。

在这里,直觉是一切知识的基础,可以离开理性知识而独立,从而区别了直觉知识和逻辑知识。

![[表现主义,德国,特征]论德国表现主义的艺术特征](https://uimg.taocdn.com/c1f41e9b852458fb770b56f3.webp)

论德国表现主义的艺术特征德国表现主义是在一股反传统的思潮中孕育而生,在创作方法上它摒弃了在欧洲长期占统治地位的模仿论和反映论,推崇极具个人色彩的表现论的美学。

艺术家们在绘画创作中不再只是客观的描摹世界,而是根据自己内心的需求,把自己的主观情感、意象与幻想进行创作。

与此同时,这一倾向与尼采的悲剧美学、弗洛伊德的精神分析学和柏格森的生命哲学形成交汇,产生了一种奇诡新颖的审美形态与艺术特征。

一、德国表现主义的先驱人物代表先驱:蒙克、康定斯基等。

表现主义的先驱:斯特林堡(1849-1912) 瑞典。

代表作《鬼魂奏鸣曲》。

他把梦魇鬼魂搬上银幕,将人、亡魂幻影同时登场,被称为表现主义文学。

在20 世纪初的欧洲文艺运动与思潮中,表现主义以其鲜明的外貌出现在人们的视野中。

典型代表人物:凯尔希纳(1880-1938),是德国表现主义画派的重要代表人物。

凯尔希纳早期从事绘画与木刻,在慕尼黑艺术学校进行深造学习。

他先后经历了两次世界大战,饱受战争、疾病与穷苦的煎熬。

他深受高更和梵高创作画风的影响,强烈崇拜反自然主义色彩的表现方式。

1901 年他前往德累斯顿学习建筑,受新艺术运动的影响于1905 年与海克尔、洛特鲁夫等成员成立桥派。

他们期望如巴黎野兽派一样能在当地产生巨大的影响。

凯尔希纳1911 年定居柏林,开办现代绘画研习所。

在1933 年受到法西斯迫害,作品被从美术馆移出、没收捣毁。

纳粹上台后迁居瑞士,然而这次的迁徙并没有使凯尔希纳看到希望,德军进入奥地利,边境距离凯尔希纳的家25 公里。

这一次他彻底感到绝望,在长期的被迫害和病痛中开枪自杀身亡。

他的主要作品有:《街道》《街头五个女人》《桥社画家肖像》《马戏团的骑士》等。

凯尔希纳作为桥社的重要一员,他的影响是不能忽视的,在绘画风格上,凯尔希纳以叛逆、抽象躁动、狂放不羁惊世,他崇拜梵高与塞尚,但在作品的表达气质上并不具备欢快的灵动感,取而代之的则是德意志民族的坚韧奋发的风格。

人本主义美学思潮现代西方人本主义美学思潮是从19世纪哲学家叔本华和尼采的唯意志论美学发源的,具有浓厚的情感和非理性色彩。

主要包括直觉主义、表现主义、形式主义、精神分析主义、存在主义、新托马斯主义和法兰克福学派、心理学、现象学美学等等。

(一)表现主义美学表现主义美学是现代西方美学思潮中出现最早,影响最大的美学流派之一,其创始人是现代西方著名美学家、意大利著名学者克罗齐,另一位重要理论代表是当代英国著名理论家科林伍德。

克罗齐(1866-1952)《美学原理(纲要)》。

直觉即表现。

语言就是艺术,艺术不是物理的事实,不是功利的活动,不是道德活动,不是概念的或逻辑的活动,艺术不能分类。

其中艺术内容等于个人的瞬间情感,艺术形式等于表现着情感的意象。

科林伍德:《艺术原理》。

艺术是种富于想象力的情感的直接表现。

人人都是艺术家。

艺术是借助于想象活动而实现的经验认识形式。

真正的艺术却在于表现情感。

艺术是社会的良药,它为社会治疗最麻烦的心病,即意识所受到的腐败堕落。

”阿诺·理德:《美学研究》。

“美是完美的表现”“当一定的客体对于想象而言完美地表现了意义(恰到好处地表现了意义)时,我们就说它的表现是完美的。

在这种情况下,形式就变成为整体和意义的一个部分,这种复杂的自我完成的表现,我们就称之为‘美’。

”表现主义美学的基本观点是:美是对主体情感的成功表现,是纯粹主观的、精神性的直觉;它存在于人的思维形成概念之前,并且以抒情为根本特征;艺术的根本目的在于表现主体的情感,它是主体纯粹的想象,既不是有用的、善的东西,也不是诗人愉悦的东西;任何一个人都可以通过发挥其想象力表现直觉而成为艺术家。

(二)直觉主义美学柏格森(1859-1941法国)《时间与自由意志》《物质与记忆:身心关系论》《笑的研究》《形而上学导论》《创造的进化》《生命与意识》《道德与宗教的两个起源》。

他提倡直觉,贬低理性,认为科学和理性只能把握相对的运动和实在的表皮,不能把握绝对的运动和实在本身,只有通过直觉才能体验和把握到生命存在的“绵廷”。

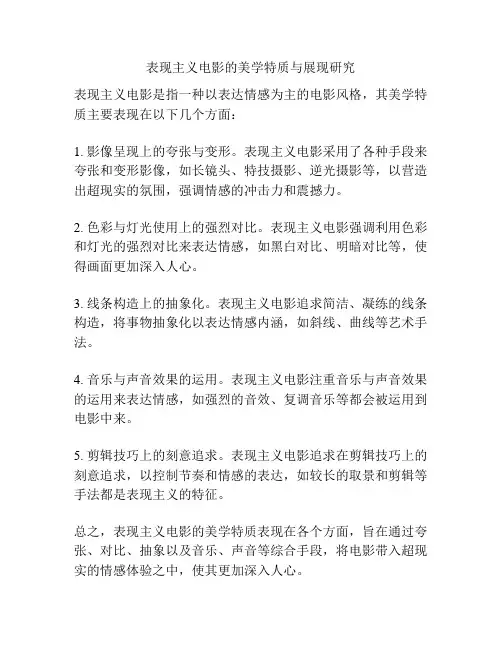

表现主义电影的美学特质与展现研究

表现主义电影是指一种以表达情感为主的电影风格,其美学特质主要表现在以下几个方面:

1. 影像呈现上的夸张与变形。

表现主义电影采用了各种手段来夸张和变形影像,如长镜头、特技摄影、逆光摄影等,以营造出超现实的氛围,强调情感的冲击力和震撼力。

2. 色彩与灯光使用上的强烈对比。

表现主义电影强调利用色彩和灯光的强烈对比来表达情感,如黑白对比、明暗对比等,使得画面更加深入人心。

3. 线条构造上的抽象化。

表现主义电影追求简洁、凝练的线条构造,将事物抽象化以表达情感内涵,如斜线、曲线等艺术手法。

4. 音乐与声音效果的运用。

表现主义电影注重音乐与声音效果的运用来表达情感,如强烈的音效、复调音乐等都会被运用到电影中来。

5. 剪辑技巧上的刻意追求。

表现主义电影追求在剪辑技巧上的刻意追求,以控制节奏和情感的表达,如较长的取景和剪辑等手法都是表现主义的特征。

总之,表现主义电影的美学特质表现在各个方面,旨在通过夸张、对比、抽象以及音乐、声音等综合手段,将电影带入超现实的情感体验之中,使其更加深入人心。

表现主义影像的形式美解析——以《影》为例史梦莹西安工程大学新媒体艺术学院摘要:光影的组合,一方面给影片增加虚实实践的背景因素,另一方面给观众潜意识里带来影片基调和色彩,同时根据不同层次观众对于生活的不同经验、阅历、审美能力、理解能力、鉴赏能力等,对影片呈现不同的见解。

本文主要以张艺谋新片《影》为例,阐述光影在电影语言中的不同表现形式和表达方式,对于影片在表意、烘托环境、渲染气氛和利用光影效果构建影片形式美等方面做出的贡献。

关键词:光影;表现主义;形式美一、光影在电影中的作用(一)光影表现画面景深,烘托环境常规电影中大环境的表现形式通常采用大全景,摇拍的方式展现,而用影子展现环境却很少见。

张艺谋是中国导演中对色彩运用最娴熟的导演,以超高的艺术追求,创作了一批让人印象深刻的电影作品,如《大红灯笼高高挂》等,以极具中国味道的视觉风格在国际影坛获奖无数。

《影》中张艺谋放弃使用自己的熟悉的红、黄、青等鲜艳的颜色,而是大量使用黑白灰色调,却也区别和突破传统的黑白电影模式,采用黑白灰同种颜色不同色值和不同饱和度,从而形成犹如中国传统水墨画风格的色彩搭配,使电影同样独具中国绘画元素魅力。

这种颜色的表现手法依然可以从中找到光影元素的存在,影子呈现出黑色并没有被画面主色调淹没。

《影》中台词“沛国大英雄就快要回来了”后,三个身穿铠甲的士兵同两名身着便衣的人打斗起来。

此时打斗的现场场景不是导演给演员设定专程用来打斗的空场地,而是在室内。

室内也不是空旷的房间,而是有序的摆满了白色屏风,屏风符合电影拍摄的时代元素,以上是从布景上说。

再从拍摄角度说,画面仅拍摄了一对打斗的人,但由于场景内全是屏风的缘故,每一面屏风上都投射出的打斗的影子使得画面显得丰富,更表现出了打斗时的慌乱局面。

完美利用光影与屏风的合作,仅凭两个人的走位就可以突显局势的紧张感,同时屏风上影子的存在可以表现画面人物所处的地理环境及人物关系。

(二)光影制造恐怖气氛,设置悬念光影在电影中得到运用是从1920年德国表现主义流派开始,这类流派电影中的演员、道具、布景设计都可以用来传达影片的情绪和心理状态,改变原来的物象意义,加重情感。

【标题】浅谈梵高绘画艺术中的表现主义特性【作者】王茂【关键词】梵高后印象主义色彩表现主义【指导老师】李晓勇【专业】美术学【正文】引言梵高是众多艺术家和艺术批评家研究的对象,他的作品将色彩的表情功能发挥到了极致,通过对色彩的单纯感与表现力的追求,艺术视象获得了一种粗犷的情感宣泄的特性。

自由随意,个性张扬,并且根据自己的主观情感色彩来安排画面是梵高用色的特点。

晚期梵高由不满足客观真实色彩再现开始,发展到偏重于追求个人独立精神和主观情感的表现。

一、梵高所处时代的历史背景19世纪最后30年的欧洲,经济获得显著的增长。

由于在工业和农业中运用新的科学和技术,生产力在前所未有的规模上获得发展。

但在物质产量增长的同时,这一时期的价格、利润和投资收益却普遍下降。

由此在经济生活中又出现了萧条的景象。

繁荣、发展与萧条现象矛盾而统一地共存。

在社会政治思想方面,由于马克思的历史唯物主义和辩证唯物主义思想与达尔文进化论的传播,在知识界引起广泛而深刻的思想动荡。

在科学思想扩大影响的同时,唯心主义、基督教神学也相当活跃。

受机械论影响的功利主义和实证主义也有自己的市场。

在这样的背景下产生的艺术不可避免地具有双重性:与传统风格相联系的一面和追求标新立异革新的一面。

在文学中出现了“自然主义”的思潮和某些“颓废”的迹象。

自然主义的作家主张以聚精会神和精致严密的客观态度,摄取事物的真面目。

文艺复兴以来确立的关于文艺作品的基本风格以及用艺术的想象来真实地反映自然的信念,受到否定和质疑。

这给艺术创作带来了自由,但同时也带来了损失,文艺创作由此丧失了对人的真正形象的理性肯定。

于是19世纪60年代,印象主义、后印象主义等就是这样一些有双重性的艺术思潮和流派就在这样的背景下产生了。

印象主义摆脱了对文学、历史、题材和技法的依赖后,也抛弃了传统的绘画思想,探索绘画自身独立的价值。

“绘画就是绘画,不是历史、文学或者其它什么东西”等主观思想照亮了这些革新者,也成为现代主义绘画的一支精神源流。

美学八大风格美学是一门与艺术、审美、美感相关的学科,研究美的本质和规律。

在美学的研究中,出现了许多不同的观点和理论,形成了各种不同的美学风格。

本文将介绍八大美学风格,并对每一种风格进行详细阐述和探讨。

一、理性主义风格1.认识理性主义风格理性主义风格是指强调理性与思维的一种艺术风格。

它追求逻辑性、规律性和理性的表达,注重作品的结构和构图,追求客观、冷静的艺术效果。

2.理性主义风格的特点•作品结构合理、条理清晰。

艺术家会按照一定的规律和逻辑组织作品的内容和形式,使之具有整体性和连贯性。

•探索问题的内在规律。

理性主义风格的艺术家注重研究事物的本质和规律,通过作品表达对于生活、世界、人性的思考和理解。

•追求理性美感。

作品的形式简洁、利落,注重平衡、对称和谐,以及色彩的协调运用,给人以冷静和思考的美感。

3.理性主义风格的代表作品•勒·柯布西耶的建筑作品,如德国包豪斯学派的建筑设计。

•巴勃罗·皮卡索的立体派绘画作品。

•凯利·约金斯的数学雕塑作品等。

二、经验主义风格1.认识经验主义风格经验主义风格是一种注重个体经验和感知的艺术风格。

它强调直觉、感受和体验,追求艺术创作中的个人主观感受和情感表达。

2.经验主义风格的特点•作品表达了艺术家的情感和体验。

经验主义风格的艺术家会通过作品表达自己对于生活、世界、人性的独特体验和情感,使作品更具个性和独特性。

•强调艺术家个体性。

经验主义风格注重体验和创作者的直觉感受,因此作品形式可能较为随意、多样化,展现出艺术家的个体特色。

•追求情感共鸣。

经验主义风格的艺术作品通常能够触动观众的情感,引发共鸣和思考。

3.经验主义风格的代表作品•梵高的后期作品,如《星夜》。

•弗朗西斯·培根的表现主义绘画作品。

•安迪·沃霍尔的波普艺术作品等。

三、形式主义风格1.认识形式主义风格形式主义风格是指注重形式和造型的艺术风格。

它关注作品的形式、结构和表面效果,追求造型的美感和视觉冲击力。

比较xx和科林伍德表现主义美学的异同在西方当代美学史上有一个重要的美学流派,即表现论。

它是西方一度兴起的浪漫主义艺术思潮在理论上的总结。

它的主要代表人物是意大利的克罗齐和英国的科林伍德。

克罗齐是意大利哲学家、文学批评家、历史学家和美学家。

克罗齐美学在20世纪前五十年的西方美学界始终居于统治地位!他的美学是其心灵哲学的重要组成部分,以直觉表现为核心,提出的基本命题有:直觉即表现,艺术即直觉,语言即艺术。

科林伍德是英国现代著名的哲学家、历史学家、美学家。

科林伍德后期的《艺术原理》集中反映了他的美学思想,他继承了克罗齐的美学思想,并进行了进一步的阐发。

他的主要美学观点有:艺术是情感的表现,艺术是想象性经验,艺术是一种语言等。

两者之间有很明显的承接性,但科林伍德也并不只是继承,他对克罗齐的理论也进行了修正和发展。

一、相同点首先,在艺术的本质论这个问题上,克罗齐和科林伍德都主张艺术是情感的表现。

克罗齐主张:一、直觉就是抒情的表现,直觉是最基层的感性认识活动,感性认识的对象直接规定为来自情感。

二、直觉即艺术。

直觉和艺术都等于“抒情的表现”。

科林伍德继承了克罗齐的“情感表现论”,并对艺术表现的情感是怎样的一种情感,这种情感如何表现进行了进一步的阐释,深化和丰富了表现主义的理论。

为了进一步阐释清情感的含义,科林伍德提出了五个否命题:第一、表现情感不是唤起情感。

第二、表现情感不是描述情感。

第三、表现情感不是选择情感。

第四、表现情感不是表现自我,个人情感。

第五、表达情感不是暴露情感,暴露情感只是展示出情感的种种症状。

科林伍德认为艺术是一种想象。

艺术创造是在想象中创造,想象成为了艺术创作的核心。

两者对于艺术的本质都强调情感的表现,都反对模仿、再现说。

克罗齐指出,艺术模仿自然只是艺术是自然事物的机械的翻版,有几分类似原物的复本,对着这种复本,又把自然事物所引起的杂乱的印象重温一遍,这种艺术模仿自然说显然是错误的。

科林伍德也认为艺术必须与技艺、再现划清界线,再现是一种技艺。

浅谈表现主义在西方各国的发展和演变作者:王玲苏效圣来源:《中国·东盟博览》2013年第10期【摘要】本文主要从表现主义的起源、特征入手,分析了表现主义在西方各国的发展和演变、表现主义对西方文艺文论和文学的影响以及对后世的启示。

【关键词】表现主义;发展和演变;启示表现主义于20世纪产生于德国,后来蔓延到欧美各国,直至30年代一直处于西方文论界和美学界的主流地位,是一个具有广泛影响的现代主义文学流派。

在文学理论和批评史上,表现主义是指意大利美学家克罗齐和英国美学家科林伍德、阿诺·里德等人为代表的以艺术为表现的文艺理论。

表现主义文论的产生,与19世纪以来的某些文学运动、文学流派的理论与实践是分不开的,在发展过程中,它呈现了非理性主义、审美纯粹主义和强烈的主体主义等特点。

一、表现主义在西方各国的发展和演变在意大利主要表现在:第一,克罗齐的艺术即直觉说突出地强调了形象思维的重要性;第二,突出地强调了艺术对于概念、功利与道德的独立性;第三,突出地强调了审美的主体性;第四,以“直觉”为标尺划清了艺术与非艺术的界限。

而在英国,科林伍德对表现作了更严密的补充。

其一,他进一步确定了表现的含义;其二,“表现”所达到的理解性情感是个性化的,对同一种情感,语言描述与艺术表现是不同的;其三,把表现解释为“想象性表现”,突出想象的作用;其四,补充、修正了克罗齐的一些观念。

在美国,斯宾加恩的表现主义文学批评理论主要由三个层面所构成。

其一,就文学的本体构成来看,斯宾加恩认为文学是一种表现;其二,就文学的功能而言,斯宾加恩以为艺术没有功利目的,它的宗旨就是表现,也就是说艺术的目的是艺术本身,因为在他看来,艺术本来就是表现;其三,在文学批评方面,斯宾加恩认为历史上存在的各种批评都离开了所批评的作品本身。

二、表现主义对西方文艺文论和文学的影响对文论的影响。

表现主义对20世纪以来的西方理论和艺术理论产生了广泛而深刻的影响,特别是对以克莱夫·贝尔、罗杰·弗莱为代表的形式主义理论和艺术理论,以恩斯特·卡西尔、苏珊-朗格为代表的符号论理论和艺术理论具有直接的影响。

科林伍德表现主义美学思想的发展与历史贡献作者:胡江飞来源:《十堰职业技术学院学报》2012年第03期[文献标识码] A [文章编号]1008-4738(2012)03-0085-04科林伍德的美学思想主要来源于克罗齐,他不仅强调了克罗齐的艺术即表现的核心论点,同时也丰富了这一论点,他对艺术的本质论进行了深化,进一步确定表现的含义,突出想象的作用,并且补充修正了克罗齐的一些观点,承认艺术的分类原则。

克罗齐的思想受黑格尔与康德的影响,重在表现精神,强调辩证思维,有很强的主观唯心性。

他的美学思想中主要表现为直觉与艺术两个部分。

在其美学观中,所谓美学就是直觉的学问,他认为世界的知识只有两种:“不是直觉的,就是逻辑的;不是从想象得来的,就是从理智得来的;不是关于个体的,就是关于共相的;不是关于诸个别事物的,就是关于它们中间关系的。

”所以,美就是直觉,直觉就意味着表现,而表现即艺术。

科林伍德继承了克罗齐的美学观点,并且做出了补充和发展,这对20世纪后西方美学的完善而言具有深远的意义。

一、继承与发展1.注重理智因素的作用首先,科林伍德在对艺术的看法上是和克罗齐一致的,都主张艺术表现情感,科林伍德认为艺术就是情感的表现,它不同于唤起情感,也不同于选择情感和暴露情感,而只是一种带有个性化、意识化以及社会化的情感,在论述中,科林伍德肯定了艺术的独特性、自觉性,这与克罗齐所论证的艺术独立性、自主性是一致的。

克罗齐的表现论是由四个阶段构成的:(1)诸印象;(2)表现,即心灵的审美的综合作用;(3)在审美过程中产生的快感;(4)通过审美事实的转化而具体表现为物理形态。

他的表现论主要强调的就是第二阶段,或者说强调心灵活动,一般所认为的用文字或其他媒介的表现方式在这里就不是艺术,因为前者是一种物理性的活动,其中或多或少掺杂有理性或意识的成分,而克罗齐完全把表现规定在精神活动的范围内,所有外化为物质或技术的层面,就不是艺术的或是美学的,只是实用的了。