第三章 昆虫疾病流行学

- 格式:ppt

- 大小:844.50 KB

- 文档页数:29

昆虫学中的昆虫传播的疾病昆虫在自然界中扮演着重要的角色,它们不仅是生态系统的重要成员,还能传播各种疾病。

昆虫学作为一个专门研究昆虫的学科,对于昆虫传播的疾病有着深入的研究。

本文将介绍昆虫学中的昆虫传播的疾病及其相关研究。

一、疾病传播机制昆虫传播的疾病主要通过取食、刺吸和排泄三种方式进行。

其中,取食方式是昆虫通过吃食感染病原体,然后在其体内繁殖,再通过排泄等方式传播给其他宿主。

刺吸方式是昆虫通过刺吸其他宿主的血液或体液,将携带的病原体注入到宿主体内,进而造成疾病传播。

排泄方式是昆虫将携带的病原体排泄到宿主体内,通过环境污染等途径传播给其他宿主。

二、昆虫传播的疾病类型昆虫传播的疾病种类繁多,包括寄生虫病、病毒病、细菌病等。

寄生虫病主要是由寄生虫传播给人类和动物,常见的疾病包括疟疾、血吸虫病等。

病毒病主要是由昆虫媒介的病毒传播给人类和动物,如登革热、黄热病等。

细菌病主要是由昆虫传播的细菌感染引起,如蜱传的布鲁氏菌病等。

这些疾病对人类和动物的健康造成了严重威胁,因此昆虫传播的疾病引起了广泛的关注和研究。

三、昆虫传播疾病的防治措施为了预防和控制昆虫传播的疾病,人们采取了一系列的防治措施。

首先是加强病媒生物的监测和防治,通过监测病媒生物的数量和分布情况,及时采取灭蚊、灭虫等措施,减少病媒生物的数量,从而减少疾病的传播。

其次是加强对宿主的保护,提高人们的健康意识,增强个人卫生习惯,减少被病媒生物叮咬的机会。

此外,还可以通过疫苗接种、药物治疗等方式对疾病进行防治。

这些措施的实施对于昆虫传播的疾病的控制具有重要的意义。

四、昆虫学在疾病防治中的应用昆虫学作为一门学科,在疾病防治中发挥着重要的作用。

首先,昆虫学提供了疾病传播机制的研究基础,通过对昆虫传播疾病的机制进行研究,揭示了疾病传播的规律,为疾病的防治提供了理论依据。

其次,昆虫学还研究了疾病媒介生物的生态学特征,例如昆虫的生命周期、取食习性等,通过对这些特征的研究,可以找到有效的防治策略。

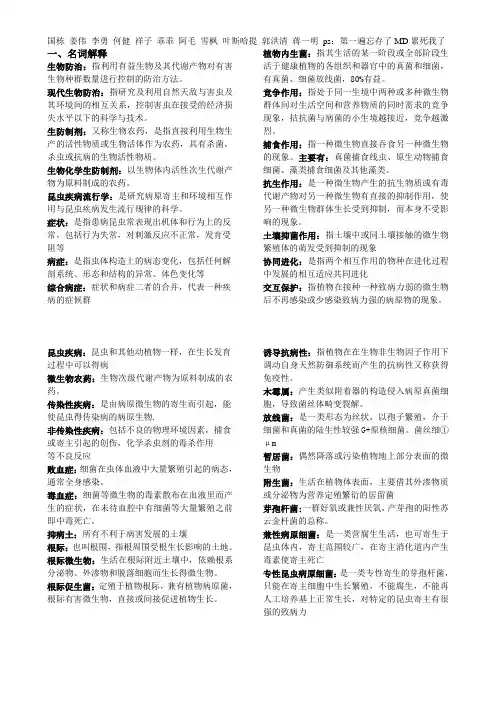

一、名词解释生物防治:指利用有益生物及其代谢产物对有害生物种群数量进行控制的防治方法。

现代生物防治:指研究及利用自然天敌与害虫及其环境间的相互关系,控制害虫在接受的经济损失水平以下的科学与技术。

生防制剂:又称生物农药,是指直接利用生物生产的活性物质或生物活体作为农药,具有杀菌,杀虫或抗病的生物活性物质。

生物化学生防制剂:以生物体内活性次生代谢产物为原料制成的农药。

昆虫疾病流行学:是研究病原寄主和环境相互作用与昆虫疾病发生流行规律的科学。

症状:是指患病昆虫常表现出机体和行为上的反常,包括行为失常,对刺激反应不正常,发育受阻等病症:是指虫体构造上的病态变化,包括任何解剖系统、形态和结构的异常、体色变化等综合病症:症状和病症二者的合并,代表一种疾病的症候群昆虫疾病:昆虫和其他动植物一样,在生长发育过程中可以得病微生物农药:生物次级代谢产物为原料制成的农药。

传染性疾病:是由病原微生物的寄生而引起,能使昆虫得传染病的病原生物.非传染性疾病:包括不良的物理环境因素,捕食或寄主引起的创伤,化学杀虫剂的毒杀作用等不良反应败血症:细菌在虫体血液中大量繁殖引起的病态,通常全身感染。

毒血症:细菌等微生物的毒素散布在血液里而产生的症状,在未待血腔中有细菌等大量繁殖之前即中毒死亡。

抑病土:所有不利于病害发展的土壤根际:也叫根围,指根周围受根生长影响的土地。

根际微生物:生活在根际附近土壤中,依赖根系分泌物、外渗物和脱落细胞而生长得微生物。

根际促生菌:定殖于植物根际,兼有植物病原菌,根际有害微生物,直接或间接促进植物生长。

植物内生菌:指其生活的某一阶段或全部阶段生活于健康植物的各组织和器官中的真菌和细菌,有真菌、细菌放线菌,80%有益。

竞争作用:指处于同一生境中两种或多种微生物群体间对生活空间和营养物质的同时需求的竞争现象,拮抗菌与病菌的小生境越接近,竞争越激烈。

捕食作用:指一种微生物直接吞食另一种微生物的现象。

主要有:真菌捕食线虫、原生动物捕食细菌、藻类捕食细菌及其他藻类。

昆虫的昆虫媒介传播的疾病昆虫媒介传播的疾病昆虫是地球上最丰富多样的生物之一,它们在生态系统中起着重要的作用。

然而,一些昆虫也是疾病传播的主要媒介。

本文将介绍几种由昆虫传播的疾病,并探讨如何预防和控制这些疾病的传播。

一、蚊虫传播的疾病1. 疟疾疟疾是由疟原虫引起的一种严重的传染病,主要由被感染的蚊虫(嗜好吸食人血液的雌性蚊子)传播。

当感染疟原虫的蚊虫叮咬人类时,疟原虫便进入人体,并在肝脏内繁殖。

随后,疟原虫侵入红细胞,破坏红细胞并引发严重的寒战、高热和寒战。

为了预防和控制疟疾的传播,人们采取了许多措施。

这些措施包括清除蚊虫滋生地,使用蚊帐、防蚊液和杀虫剂,以及推广疟疾预防疫苗。

2. 登革热登革热是一种由登革热病毒引起的传染病,主要由传播者埃及伊蚊传播。

这种蚊虫通常在温暖和湿润的气候条件下生存,喜欢聚集在积水的容器中。

感染登革热病毒后,患者会出现高热、头痛、关节痛和皮疹等症状。

在严重情况下,登革热可能会导致出血和休克。

预防登革热的方法包括清除蚊虫孳生地,尽量避免蚊子叮咬,使用蚊帐和杀虫剂等。

二、虱子传播的疾病1. 斑疹伤寒斑疹伤寒是一种由斑疹伤寒立克次体引起的传染病,通常由人体虱子传播。

这种虱子寄生于人类头发和身体的毛发中,通过叮咬人体传播病原体。

感染斑疹伤寒后,病人会出现高热、头痛、皮疹、淋巴结肿大、关节痛等症状。

为了控制虱子传播的斑疹伤寒,人们需要保持良好的个人卫生,定期更换和洗涤衣物和床上用品,以及使用杀虫剂。

三、蜱虫传播的疾病1. 莱姆病莱姆病是由蜱虫传播的一种细菌性传染病。

蜱虫通常寄生于野生动物身上,在它们叮咬人类时,细菌便进入人体。

莱姆病的症状包括发热、乏力、关节疼痛和皮肤红斑等。

鉴于蜱虫是莱姆病的主要传播媒介,人们在蜱虫出没的地区要注意远离高草丛和灌木丛,穿着长袖衣物和长裤,并使用含有DEET成分的防蚊液。

四、跳蚤传播的疾病1. 流行性斑疹状伤寒流行性斑疹状伤寒是由跳蚤传播的一种疾病。

昆虫传播疾病研究近年来,昆虫传播疾病成为了一个备受关注的话题。

随着全球交通和人口迁移的不断增加,以及气候变化的影响,昆虫传播疾病的风险也在日益增加。

本文将探讨昆虫传播疾病的研究进展、影响因素以及一些应对措施。

一、昆虫传播疾病的研究进展由昆虫传播的疾病,也被称为媒介传播的疾病,是指某些昆虫或节肢动物通过叮咬、污染食物和接触传播病原体。

这些昆虫可能携带病原体并将其注入人类或其他动物体内,从而引发疾病。

目前,对于昆虫传播疾病的研究主要集中在以下几个方面。

首先,研究人员关注昆虫传播疾病的传播途径和机制。

他们深入研究了昆虫咬口、唾液中的分泌物以及病原体在昆虫体内的生存和繁殖能力等因素。

通过了解这些机制,可以更好地理解昆虫传播疾病的过程,并采取相应的预防和控制措施。

其次,研究人员关注昆虫传播疾病的病原体。

他们探究了不同昆虫携带的不同病原体类型、数量和传播能力。

通过了解昆虫携带的病原体的特点,可以有针对性地防治相关疾病,并开发更有效的疫苗和治疗方法。

最后,研究人员还致力于发现和开发昆虫传播疾病的防治方法。

他们通过研究昆虫的生态学、行为学和遗传学等方面的知识,寻找有效的防治策略。

例如,一些研究人员通过改变昆虫的环境、降低昆虫密度和使用昆虫媒介控制剂等方法来控制昆虫传播疾病的风险。

二、影响昆虫传播疾病的因素昆虫传播疾病的发生和传播受到多种因素的影响。

以下是一些主要因素的介绍。

首先,气候和环境因素对昆虫传播疾病起着重要作用。

气候变化可以影响昆虫和病原体的生态和生存条件,从而改变疾病的传播路径和范围。

例如,气温的上升可以促进某些昆虫的繁殖和生长,进而导致疾病传播的增加。

其次,人类活动和社会因素也是昆虫传播疾病的重要因素。

人类的生活方式和环境改变会影响到昆虫和人类的接触机会,从而增加疾病传播的风险。

例如,城市化和乡村发展导致了人口密集和环境变化,使病媒生物有更多机会与人类接触。

另外,疾病预防和控制手段的不足也会对昆虫传播疾病的发生和传播产生影响。

昆虫的传播与疾病防控小学科学教案一、教学目标1. 了解昆虫在传播疾病方面的重要性;2. 掌握几种昆虫传播的常见疾病;3. 了解一些常见的昆虫疾病的防控措施。

二、教学重点和难点1. 昆虫在传播疾病中的作用和重要性;2. 昆虫传播的常见疾病;3. 昆虫疾病的防控措施。

三、教学过程Step 1 引入新知识(15分钟)教师可以通过图片或故事的形式,向学生介绍昆虫在传播疾病中的重要性。

引导学生思考:昆虫是如何传播疾病的?我们应该如何防控昆虫传播的疾病?Step 2 探究昆虫传播的常见疾病(35分钟)1. 昆虫传播的常见疾病(1) 登革热:由蚊子传播,症状包括发热、头痛、肌肉酸痛等;(2) 疟疾:由疟蚊传播,症状包括寒战、高热、贫血等;(3) 黄热病:由蚊子传播,症状包括发热、头痛、黄疸等;(4) 落疤病:由跳蚤传播,症状包括皮肤溃疡、淋巴肿大等。

2. 学生研究小组讨论将学生分成小组,让他们就以上几种昆虫传播的疾病进行讨论,并让每组选择一种疾病进行汇报。

Step 3 学习昆虫疾病的防控措施(45分钟)将学生分成小组,每个小组选择一种昆虫传播的疾病,通过互联网或图书馆查找相关资料,了解该疾病的防控措施,并进行小组展示。

Step 4 总结与拓展(15分钟)教师与学生一起总结今天的学习内容,并针对昆虫传播的疾病防控措施展开拓展,引导学生思考更多的防控方式和个人卫生的重要性。

四、教学评价1. 学生的参与度和合作精神;2. 学生对于昆虫传播疾病的理解;3. 学生对于昆虫疾病防控措施的掌握。

五、教学延伸1. 学生可以通过实地考察,了解昆虫在传播疾病中的实际情况;2. 学生可以进行更多昆虫传播的疾病研究,并进行展示;3. 学生可以通过模拟实验,观察昆虫在传播疾病中的行为。

六、教学反思本科学教案以昆虫的传播疾病为主题,旨在培养学生对于个人卫生和昆虫防控的意识。

通过引导学生对昆虫传播疾病的认知,加深对于昆虫传播机制的了解,使学生能够在日常生活中自觉地预防和控制疾病的传播。

解开爆发流行病学学科昆虫传媒病的潜力和挑战一、背景介绍流行病学是研究疾病在人口中的分布、发生和传播的科学。

随着人类与自然环境的不断接触和变化,新的病原体也不断出现。

其中一部分病原体通过昆虫传递,被称为昆虫传媒病。

昆虫传媒病是指由昆虫叮咬或刺伤人或动物而传播的疾病。

目前,昆虫传媒病已成为威胁人类健康的重要公共卫生问题。

二、昆虫传媒病的潜力和挑战(一)潜力1.昆虫是病原体源头,传染性强:许多昆虫都是疾病病原体的储存器、携带者和传染者。

例如,蚊子是疟疾、丝虫病、黄热病等重要传媒媒介。

2.幅员广泛,传播范围大:昆虫分布遍及全球,而且大量繁殖和密集聚集在人类生活活动的环境中,这就让昆虫成为一种极其有效地传播疾病的媒介。

3.病害难以预控,治疗难:昆虫传媒病涉及的病原体种类与数量众多,加之昆虫本身的季节性活动和迁徙,昆虫传媒病预防、控制和治疗也变得尤为困难。

(二)挑战1.传播途径复杂,防治难度大:相对于其他疾病,昆虫传媒病的传播途径相对较为复杂,涉及到昆虫、宿主、病原体等多种因素,因此昆虫传媒病的防治也变得极为复杂和困难。

2.缺乏有效的药物和疫苗:很多昆虫传媒病的病原体都是病毒或细菌等微生物,而我们目前只能通过抗生素和抗病毒药物等手段对症治疗,缺乏针对性较强的疫苗和药物,这使得昆虫传媒病的治疗变得尤为困难。

3.昆虫抗药性:随着人们大量使用杀虫剂和农药,昆虫的抗药性也在不断加强,这对于昆虫传媒病的防治带来了巨大的挑战。

三、昆虫传媒病的预防和控制(一)预防1.加强昆虫监测和防控,及时消灭病媒种群。

2.提高公众防控意识,减少昆虫叮咬的风险。

3.加强环境卫生,减少昆虫栖息的场所。

(二)控制1.利用化学农药、生物农药、生物控制等多种手段对昆虫进行控制。

2.发展基于昆虫基因组学、分子生物学、昆虫种群生态学等技术的灭蚊和灭虱新技术。

3.加强疾病监控和基础研究,提升科研成果转化能力。

四、结语昆虫传媒病是一个复杂而重要的公共卫生问题。

昆虫传播的疾病生物学中的公共卫生挑战近年来,随着气候变化和人口迁移的增加,昆虫传播的疾病在全球范围内成为了一个公共卫生挑战。

昆虫作为疾病媒介,其传播效率和范围广泛,对人类健康构成了严重威胁。

本文将探讨昆虫传播的疾病生物学特征以及相关公共卫生挑战,并提出应对策略。

一、昆虫传播疾病的生物学特征昆虫传播的疾病,主要包括病毒、细菌和寄生虫等,这些病原体在昆虫体内繁殖并通过叮咬、触摸等途径传播给人类。

昆虫在寻找血液和繁殖等需求时,会主动接触人类并进行叮咬,此过程中病原体通过唾液或排泄物进入被叮咬者体内,引发疾病的传播。

昆虫传播的疾病具有以下生物学特征:1. 高度适应性:昆虫能够在不同环境和气候条件下生存繁殖,使得疾病传播范围广泛;2. 繁殖力强:昆虫数量庞大且繁殖速度快,使得病原体的传播速度加快;3. 传播效率高:昆虫在叮咬人类时,能够同时注入大量病原体,增加疾病传播的成功率;4. 复杂的生命周期:昆虫传播的疾病往往需要在昆虫与人类之间进行多次转换,使得疾病控制难度增加。

二、昆虫传播疾病的公共卫生挑战昆虫传播的疾病对公共卫生构成了重大挑战,主要表现在以下几个方面:1. 疾病传播范围广泛:昆虫能够跨越国界传播疾病,加剧了全球范围内的疫情流行;2. 难以控制:昆虫传播疾病的生命周期复杂,使得疾病防控过程中需要同时考虑昆虫和人类两个环节,增加了防控的难度;3. 潜伏期长:一些昆虫传播的疾病具有较长的潜伏期,使得病原体在人群之间传播的速度较快,增加了疫情的发展风险;4. 病原体易变:一些昆虫传播的疾病病原体具有高度变异性,使得疫苗研发、抗病毒药物等防治手段难以适应疫情的变化。

三、应对策略为了有效应对昆虫传播的疾病,应采取以下策略:1. 增强监测和预警能力:加强对昆虫和疾病的监测和预警,建立快速反应机制,及早发现并控制疫情的发展;2. 加强防控手段:根据昆虫传播的特点,制定针对性的防控策略,包括个人防护、灭蚊灭虫等手段,减少昆虫与人类接触的机会;3. 加强科学研究:深入了解昆虫传播的疾病生物学特征和传播机制,加强相关病原体的研究,为疾病的预防和治疗提供科学依据;4. 国际合作与信息共享:加强国际间的合作交流,共同应对昆虫传播的疾病,建立信息共享机制,及时分享疾病防控经验和技术进展。