第三讲 汉武帝

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:5

汉武帝简介汉武帝,名刘彻。

(出生于公元前157年7月14日,驾崩于公元前87年3月29日)字通,汉朝第7位皇帝,西汉时期的皇帝、政治家、战略家、诗人、民族英雄、文学家。

汉族。

汉武帝是汉景帝刘启的第十个儿子、汉文帝刘恒的孙子、汉高帝刘邦的曾孙,太上皇刘太公的玄孙,其母是皇后王娡。

公元前157年7月14日生于长安,公元前87年3月29日崩于五柞宫,享年70岁。

汉武帝5岁时被册立为胶东王,7岁时被册立为太子,16岁登基,在位五十四年(公元前141年—公元前87年),建立了西汉王朝最辉煌的功业。

他的雄才大略、文治武功使汉朝成为当时世界上最强大的国家,他也因此成为了中国历史上伟大的皇帝。

汉武帝创造了六个“第一”第一:第一个用儒家学说统一思想的皇帝。

第二:第一个创立太学培养人才的皇帝。

第三:第一个大力拓展中国疆土的皇帝。

第四:第一个开通西域的皇帝。

第五:第一个用皇帝年号来纪元的皇帝。

第六:第一个用罪己诏形式进行自我批评的皇帝。

景帝对太子刘彻的教育,有他特殊的想法。

为了把太子刘彻培养成一个合格的皇帝,给他特意选配了一位儒学大师卫绾。

本来汉初至今,在道家黄老思想的影响下,几代君主都无一例外地提倡黄帝、老子之学,主张清静无为,因循守成。

但是,景帝面对纷乱的国内外现状,隐隐感到无为而治的黄老之学已不能适应国家发展的需要。

他很有远见地开始寄希望于儒家学说。

为此,他决定把对儒家学说有着深湛修养的、为人行为端正的卫绾,选作太子刘彻的老师。

以后的实践证明,这一决定是非常正确的。

刘彻是个好学上进的皇太子。

他的兴趣十分广泛。

他学黄老,习儒术,调丝竹,作辞赋和舞刀剑。

他胸襟开阔,广结良友。

他作为皇太子,平时学习父皇如何理政,也注意观察大臣的举止言行。

为将来顺利接班,他作着全面的准备。

公元前141年,他16岁,景帝为他举行了隆重的冠礼。

加冠典礼的举行,说明皇太子可以有资格有能力独立掌权了。

不料,在冠礼之后,景帝突患重病死去。

当日,皇太子刘彻即位,君临天下,是为武帝。

第三讲秦汉史主讲人:王子今,中共中央党校文史教研部历史教研室主任、教授,现为中国秦汉史研究会副会长,中国社会史学会理事,北京市历史学会理事,中国社会科学院简帛研究中心兼职研究员,西北大学兼职教授。

已出版学术专著《秦汉交通史稿》、《史记的文化发掘》、《秦汉区域文化研究》、《秦汉魏晋南北朝史》(合著)、《毛泽东与中国史学》、《权力的黑光:中国封建政治迷信批判》、《“忠”观念研究》、《中国女子从军史》、《中国盗墓史》、《20世纪中国历史文献研究》等20种,发表学术论文230余篇。

讲授提纲一、秦汉时期在中国历史中的地位从公元前221年至公元220年,是秦王朝和汉王朝统治的历史阶段。

在两汉之间,又有王莽新朝的短暂统治。

秦汉时期,在中国历史进程中具有特别值得重视的意义。

从秦始皇实现统一至曹丕代汉-221--220,在这近5个世纪的历史阶段内,中国文明的构成形式和创造内容都有重要的变化。

秦汉人以黄河流域、长江流域和珠江流域为主要舞台,进行了生动活跃的历史表演,同时推动了中华民族历史文化突出的进步。

秦汉时期的文明创造和文明积累,在中国历史上有显赫的地位。

当时的文化风貌和时代精神,对中国此后两千年来文化传统的形成和历史演进的方向都有非常深刻的影响。

秦汉时期的历史特征主要表现为:1. 高度集权的“大一统”的政治体制基本形成,并且经历了多次社会动荡的历史考验而愈益完备;2. 以农耕经济和畜牧经济为主,包括渔业、林业、矿业及其他多种经营结构的经济形态走向成熟,借助交通和商业的发展,各基本经济区互通互补,共同推进社会繁荣,共同抵御灾变威胁,物质文明的进步取得了空前的成就;3. 秦文化、楚文化和齐鲁文化等区域文化因子,在秦汉时期经长期融汇,形成了具有统一风貌的汉文化。

以儒学正统地位的建立和巩固为突出标志的适应专制主义政治的文化建设所取得的划时代的成就,也对后来的历史发生了规范化的影响。

这一时期我们民族对于世界文明进步的贡献,有光荣的历史记录。

汉武帝历史事件有哪些_汉武帝历史事件讲述汉武帝刘彻于公元前140年至公元前87年在位,是西汉第五代皇帝,也是中国历史上很重要的一位帝王,对中国古代历史的发展作出重要的作用。

今天店铺给大家找来了汉武帝历史事件,供大家参考和阅读。

汉武帝历史事件一:巫蛊之祸征和二年的巫蛊之祸是汉武帝末年皇室内部发生的重大政治事件。

当时人对神怪诅咒之说深信不疑,汉武帝也不例外。

有一天中午,他正躺在床上睡觉,忽然梦见几千个手持棍棒的木头人朝他打来,把他给吓醒了。

他以为有人在诅咒他,立即派江充去追查。

丞相公孙贺之子公孙敬声擅自动用军费1900万钱,事败后被捕下狱。

时值汉武帝下诏通缉阳陵大侠朱安世,公孙贺为赎儿子之罪,将朱安世捕获移送朝廷。

孰料朱安世在狱中上书,声称公孙敬声与阳石公主私通,在驰道上埋藏木人以诅咒皇帝。

汉武帝大怒,公孙贺父子死狱中,满门抄斩。

阳石公主、诸邑公主,卫青之子长平侯卫伉相继被牵连入内,被杀。

江充率领胡人巫师到各处掘地寻找木头人,并逮捕了那些用巫术害人。

江充一直搜查到卫皇后和太子刘据的住室,把事先准备好的木头人拿出来陷害太子。

此时汉武帝在甘泉宫养病,不在长安。

征和二年(公元前91年)七月壬午,太子派人假冒使者收捕江充等人,把江充杀了。

苏文逃到汉武帝处,向汉武帝控诉太子,汉武帝开始并不相信此说,派使者召太子,但使者不敢到太子那里,回报武帝说“太子反已成,欲斩臣,臣逃归。

”汉武帝大怒,下令丞相刘屈氂率兵平乱。

太子带人离去,将长安四市的市民约数万人强行武装起来,到长乐宫西门外,正遇到丞相刘屈髦率领的军队,与丞相军激战五日,死者数万人。

长安城有流言说太子谋反,所以人们不敢依附皇太子,而丞相一边的兵力却不断加强,最终,太子势孤力弱而兵败,唯有逃离长安。

汉武帝愤怒异常,唯有壶关三老令孤茂敢上书汉武帝为太子申冤。

太子向东逃到湖县(今河南灵宝西),隐藏在泉鸠里。

主人家境贫寒,经常织卖草鞋来奉养太子。

太子有一位以前相识的人住在湖县,听说很富有,太子派人去叫他,于是消息泄露;八月辛亥(初八),地方官围捕太子;太子知道自己难以逃脱,便回到屋中自缢而死;主人与搜捕太子的人格斗而死,二位皇孙也一同遇害。

汉武帝知识点总结汉武帝,即刘彻,汉朝第七位皇帝,是中国历史上具有重大影响的一位皇帝。

他在位期间进行了一系列改革和扩张,对中国历史产生了深远影响。

以下是关于汉武帝的一些重要知识点总结。

一、汉武帝的背景和登基1. 刘彻是汉景帝的长子,母亲是昭儀呂雉,因此他从小就受到了良好的教育和关注。

在景帝去世后,刘彻即位为帝,年仅16岁。

2. 登基后,汉武帝展现出了极大的雄心和才华,他担心权臣干涉政务,因此亲政后一系列针对权臣的举措,逐步将政权牢牢掌握在自己手中。

3. 汉武帝采取了一系列改革措施,包括推行法治、重用贤能、废除郡国制、推崇儒术、兴修水利等,使汉朝迅速强大起来。

二、汉武帝时期的政治改革1. 推行法治:汉武帝大力推行法治,修订刑律,规定重禁轻罚,严惩腐败官员,使得社会风气得到有效改善。

2. 整顿官制:汉武帝废除郡国制,建立三十六郡,挂牌官员,减轻地方官员权力,加强中央集权,提高汉朝的统一程度。

3. 重用贤能:汉武帝注重选拔贤能人才,继续实行文学政策,使儒生成为了统治阶层的主要成员,加强了大一统朝代的民族凝聚力。

4. 兴修水利:汉武帝实施了大规模的水利工程,修建灌溉渠道,使得大片荒地变成了良田,农业生产大大提升。

三、汉武帝的对外扩张政策1. 匈奴战争:汉武帝开启了对匈奴的长期战争,采取了以武力威慑和外交手段相结合的策略,最终取得了对匈奴的一定胜利,保卫了北疆边疆安稳。

2. 南越征服:汉武帝曾对南越进行多次征讨,最终成功将南越纳入汉朝版图,巩固了汉朝的南方边疆。

3. 西域开拓:汉武帝在位期间派遣使者开辟了“丝绸之路”,加强了中国与西方国家的贸易往来,对中国的经济发展产生了重大影响。

四、汉武帝的文化政策和文化成就1. 支持儒学:汉武帝积极扶持儒学,废黜百家,专任儒生,将儒家思想确立为国家的官方思想,推动了儒家思想的传播和发展。

2. 崇尚儒学:汉武帝尊孔子、宣扬儒家思想,使得儒家思想的地位达到了巅峰,对后世产生了深远的影响。

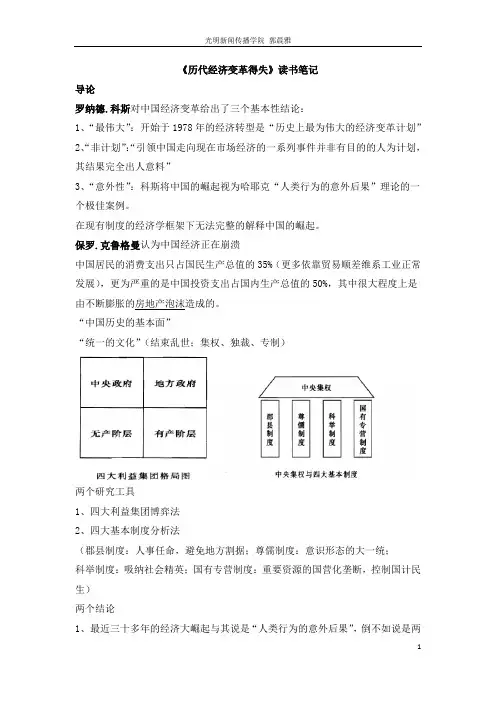

《历代经济变革得失》读书笔记导论罗纳德.科斯对中国经济变革给出了三个基本性结论:1、“最伟大”:开始于1978年的经济转型是“历史上最为伟大的经济变革计划”2、“非计划”:“引领中国走向现在市场经济的一系列事件并非有目的的人为计划,其结果完全出人意料”3、“意外性”:科斯将中国的崛起视为哈耶克“人类行为的意外后果”理论的一个极佳案例。

在现有制度的经济学框架下无法完整的解释中国的崛起。

保罗.克鲁格曼认为中国经济正在崩溃中国居民的消费支出只占国民生产总值的35%(更多依靠贸易顺差维系工业正常发展),更为严重的是中国投资支出占国内生产总值的50%,其中很大程度上是由不断膨胀的房地产泡沫造成的。

“中国历史的基本面”“统一的文化”(结束乱世;集权、独裁、专制)两个研究工具1、四大利益集团博弈法2、四大基本制度分析法(郡县制度:人事任命,避免地方割据;尊儒制度:意识形态的大一统;科举制度:吸纳社会精英;国有专营制度:重要资源的国营化垄断,控制国计民生)两个结论1、最近三十多年的经济大崛起与其说是“人类行为的意外后果”,倒不如说是两千年经济变革史的一次合理性演进,我们迄今仍有陷进历史的闭环逻辑的危险;2、中国经济制度上的“结构性缺陷”,是一个“建设性结果”,它与维持千年统一的中央集权制度有密不可分的重大关系。

第一讲管仲变法:两千多年前的“凯恩斯主义”(重商主义的试验)从春秋时期到12世纪的北宋——变革是基于扩张的需要之后到18世纪初期的“康乾盛世”——以稳定为主中国从第一次搞经济变革开始就呈现出一个鲜明的特点:观念的优先往往比资源的优先更重要。

管仲变法1、“四民分业,士农工商”(创意城市与产业集群;小镇经济)(专业分工、子承父业,把社会各阶层按职业来划分管理;并无先后尊卑之分)2、“放活微观,管制宏观”“放活微观”:对内刺激商品经济的发育,对外降低关税,形成“如水归壑”的市场聚集效应(单一税制:在关隘征过了的,在市场就不用征了;为活跃市场,首开国营色情业,娼妓业的“祖师爷”)“管制宏观”:强调政府对经济的宏观管理,从财政、税收和价格三方面入手。

第三讲汉武帝

(一)汉武帝的功绩

政治:

加强中央集权

为加强中央集权,武帝接受主父偃的建议,颁布推恩令,即允许诸王将自自己的土地分给子弟,建立较小的诸侯国。

内容主要是:诸侯王的王位除了由嫡长子继承以外,还可以用“推恩”的形式把其他的儿子在本侯国内分封。

新的侯国就脱离原来王国的限制,地域独立,而且政治权力也基本被剥夺,受当地郡县官吏的管辖。

这样,就使原来独立的地方王国自动地将权力上交给了国家。

此后,地方的王与侯仅仅享受物质上的特权,即享用自己封地的租税。

但是没有了以前的政治特权。

武帝还找借口,一次就削去当时一半的侯国。

汉武帝奠定了中国大一统的政治格局。

设立中朝

在惠帝、文帝、景帝期间,丞相大多主要是随刘邦打天下的功臣丞相受到礼遇,汉武帝和丞相多有不合,经常会借口打压杀死丞相,导致朝中大臣不愿意接任丞相之职。

为贯彻自己的命令,他便设立中朝,尚书台也是这一时期出现的。

汉武帝削弱丞相的权力还有一个很有利的条件,这就是原来做丞相的都是开国的功臣,他们已经年老,或者去世。

汉武帝便利用这个有利的时机来让众多的儒生代替元老们,掌握国家政权,同时通过打击丞相来加强自己的权力。

在公元前

124年,汉武帝便让平民出身的儒生公孙弘来做丞相,这样就改变了以前总是由贵族来做丞相的惯例。

设立刺史

为了进一步加强君主权力,汉武帝用派御史的方式对地方的豪强、官吏进行监督。

公元前106年,将全国分成了十三个监察区,每个区叫做部,每部派出一名刺史,中央的刺史叫做司隶校尉,其他十二个州都叫刺史。

刺史的地位在当时是相当高的,相当于钦差大臣,而且是常年的,在地方还有自己的办公地点。

就"刺史"名字本身来说,其实它已经具备了这种特点。

"刺"即是刺举,也就是侦视不法,"史"是指皇帝派出的使者。

思想:

独尊儒术

中华民族发展史上汉武帝创造了数个第一,听取董仲舒的建议,“罢黜百家,表彰六经”就是把儒家学说作为封建正统思想,持法家,道家等各家学说的读书人,均受排斥,武帝还大力推行儒学教育,在长安举办太学。

太学是中国古代最高学府,以儒家五经为主要教材,不学习其他各家学说。

“罢黜百家,表彰六经”在中华传统文化舞台上独领风骚两千余年,受到历代统治者所推崇。

但是汉武帝并非限制其他各家的发展,只是大力提倡儒家的发展儒法结合,即所谓的“儒

表法里”。

比如夏侯始昌既研习儒家又通晓阴阳五行家;宰相公孙弘兼治儒法两家;主父偃以纵横家起家;耿直的汲黯司马谈司马迁以黄老学说起家。

创立太学

汉武帝创建太学、乡学,设立举贤制度,形成了中国独特的文官制度。

外交:

沟通西域

中国传出了冶铁术、凿井术、丝绸制造、漆器制造等技术,西方(域)传入胡(黄)瓜、胡豆、胡麻、石榴、胡萝卜、葡萄、汗血马、核桃、天马等。

中原大量的丝织品和金属工具向西输送,铸铁技术,井渠法也传到西域,历史意义重大。

开辟丝绸之路

汉武帝任命张骞为中郎将,率领三百多随员,携带大批金币丝帛以及牛羊向西域进发。

张骞到达乌孙后,原定目的虽未达到,大宛、康居、月氏、大夏等国。

元鼎二年(公元前115年)张骞回来,乌孙派使者几十人随同张骞一起到了长安。

此后,汉武帝派出的使者还到过安息(波斯)、身毒(印度)、奄蔡(在咸海与里海间)、条支(安息属国)、犁轩(附属罗马的埃及亚历山大城),中国使者还受到安息专门组织的二万人的盛大欢迎。

自此,丝绸之路正式开通。

开辟了链

接东到长安,西到罗马帝国,最远至埃及亚历山大的贸易通道。

(二)《轮台罪己诏》

征和四年(公元前89年),汉武帝向天下人昭告:自己给百姓造成了痛苦,从此不再穷兵黩武、劳民伤财,甚至表白内心悔意。

这就是《轮台罪己诏》。

[这份诏书,是中国历史上第一份帝王罪己诏。

(三)对汉武帝的评价

历代评价

班固:“孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经,遂畴咨海内,举其俊茂,与之立功。

兴太学,修郊祀,改正朔,定历数,协音律,作诗乐,建封禅,礼百神,绍周后,号令文章,焕然可述,后嗣得遵洪业,而有三代之风。

如武帝之雄才大略,不改文景之恭俭以济斯民,虽诗书所称,何有加焉。

”

曹植:“世宗光光,文武是攘。

威震百蛮,恢拓土疆。

简定律历,辨修旧章。

封天禅土,功越百王。

”

李世民:“近代平一天下,拓定边方者,惟秦皇、汉武。

”

司马光:“孝武穷奢极欲,繁刑重敛,内侈宫室,外事四夷。

信惑神怪,巡游无度。

使百姓疲敝起为盗贼,其所以异于秦始皇者无几矣。

然秦以之亡,汉以之兴者,孝武能尊先王之道,知所统守,受忠直之言。

恶人欺蔽,好贤不倦,诛赏严明。

晚而改过,顾托得人。

此其所以有亡秦之失而免亡秦之祸乎?”

朱熹:“武帝天资高,志向大,足以有为。

末年海内虚耗,去秦始皇

无几。

轮台之悔,亦是天资高,方能如此。

”

孙中山:“秦皇汉武、元世祖、拿破仑,或数百年,数十年而斩,亦可谓有志之士矣。

拿破仑兴法典,汉武帝纪赞,不言武功,又有千年之志者。

”

毛泽东:“汉武帝雄才大略,开拓刘邦的业绩,晚年自知奢侈、黩武、方士之弊,下了罪己诏,不失为鼎盛之世。

”。