《红星照耀中国》导读课

- 格式:pdf

- 大小:217.56 KB

- 文档页数:6

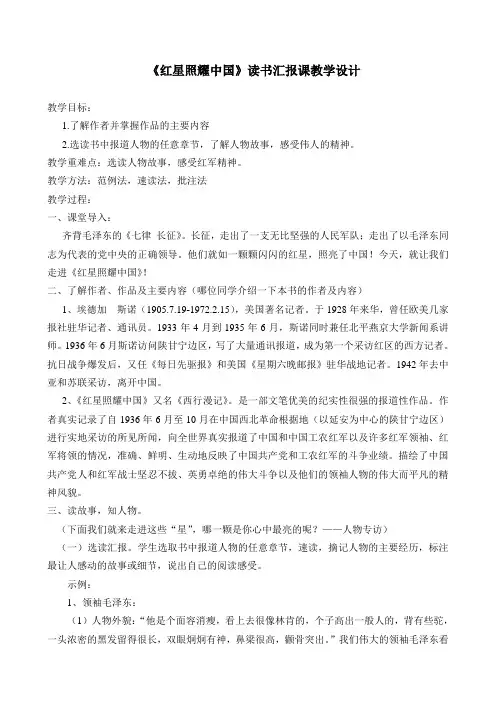

《红星照耀中国》读书汇报课教学设计教学目标:1.了解作者并掌握作品的主要内容2.选读书中报道人物的任意章节,了解人物故事,感受伟人的精神。

教学重难点:选读人物故事,感受红军精神。

教学方法:范例法,速读法,批注法教学过程:一、课堂导入:齐背毛泽东的《七律长征》。

长征,走出了一支无比坚强的人民军队;走出了以毛泽东同志为代表的党中央的正确领导。

他们就如一颗颗闪闪的红星,照亮了中国!今天,就让我们走进《红星照耀中国》!二、了解作者、作品及主要内容(哪位同学介绍一下本书的作者及内容)1、埃德加斯诺(1905.7.19-1972.2.15),美国著名记者。

于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。

1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。

1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

1942年去中亚和苏联采访,离开中国。

2、《红星照耀中国》又名《西行漫记》。

是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。

作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况,准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争业绩。

描绘了中国共产党人和红军战士坚忍不拔、英勇卓绝的伟大斗争以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。

三、读故事,知人物。

(下面我们就来走进这些“星”,哪一颗是你心中最亮的呢?——人物专访)(一)选读汇报。

学生选取书中报道人物的任意章节,速读,摘记人物的主要经历,标注最让人感动的故事或细节,说出自己的阅读感受。

示例:1、领袖毛泽东:(1)人物外貌:“他是个面容消瘦,看上去很像林肯的,个子高出一般人的,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。

第三单元名著导读《红星照耀中国》公开课一等奖创新教案学历案--《红星照耀中国》名著导读一、课标要求1.阅读革命文学作品,体会、评析革命领袖、革命英雄的爱国精神和人格魅力。

2.独立阅读古今中外诗歌集、中长篇小说、散文集等文学名著,根据阅读进度完成读书笔记,针对作品的语言、形象、主题等方面的话题展开研讨。

3.开展多样的读书活动,丰富、拓展名著阅读。

借助多种媒介讲述、推荐自己喜欢的名著,说明推荐理由;尝试改编名著中的精彩片段;结合自己的阅读体会,尝试撰写文学鉴赏文章。

二、教学目标1. 精读序言,浏览目录,了解作者斯诺及写作背景;2. 品读正文,了解中国共产党领导人及感受他们的崇高品质;3.明确长征相关内容,初步树立自己的信仰。

教学重点:1.精读序言,浏览目录,了解作者斯诺及写作背景;2. 品读正文,了解中国共产党领导人及感受他们的崇高品质;教学难点:1.明确长征相关内容,初步树立自己的信仰。

三、评价任务1.完成学习任务一,精读序言,浏览目录,了解作者斯诺及写作背景(检测学习目标1)2.完成学习任务二,品读正文,了解中国共产党领导人及感受他们的崇高品质(检测学习目标2)3.完成学习任务三,明确长征相关内容,初步树立自己的信仰。

(检测学习目标3)四、资源与建议《红星照耀中国》位于统编教材八年级语文上册名著导读部分。

《红星照耀中国》曾易名为《西行漫记》,是一部文笔优美、纪实性很强的报道性作品。

《红星照耀中国》写了两个层面的事实:一是作者1936年6月至10月采访“红色中国"的过程;二是“红色中国”的历史、现状和未来。

与此相关的内容重点有两个:一是共产党及红军是如何绝处求生的,其生存发展靠的是什么;二是共产党领袖人物的成长历程,他们的信仰和他们对于中国命运的思考。

《红星照耀中国》涉及错综复杂的政治、经济形式分析,读者容易产生距离感,阅读时容易产生畏难情绪,如何跨越历史的鸿沟,走进那段历史,采用走进“红星"革命纪念馆的形式,我们可以在探究中掌握所学知识。

《红星照耀中国》导读课教案教学目标:1、浏览目录,了解作品的写作顺序和主要内容,激发学生·阅读整本书的兴趣2、了解长征途中发生主要事件,阅读人物故事。

初步感受红军的精神。

3、选读书中报道彭德怀的相关章节,了解人物特点和精神。

4、激发学生学习长征精神,树立崇高的理想和信念,保持和发扬艰苦奋斗的作风。

课前准备1.预习《红星照耀中国》第一篇《探寻红色中国》,第五篇《长征》。

2.教师准备埃德加-斯诺采访路线图。

3.教师准备长征途中发生主要事件图片及红军人数卡片。

4.教学 PPT准备。

教学过程一、导入新课师:播放视频:湖南卫视《红星照耀中国》埃德加-斯诺宣传片。

这就是今天我们将要探讨的内容。

二、作者简介埃德加·斯诺(Edgar Snow,1905.7.19--1972.2.15),美国著名记者。

他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。

1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。

1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

埃德加·斯诺在《红星照耀中国》这本书的前言中写到:(课件显示)“中华天朝的红军在地球上人口最多的国度的腹地进行着战斗,九年以来一直遭到铜墙铁壁一样严密的新闻封锁而与世隔绝。

千千万万敌军所组成的一道活动长城时刻包围着他们。

”中国共产党究竟是什么样的人?有什么不可动摇的力量推动他们豁出性命去拥护这种政见?他们运动的基础是什么?是什么样的希望,什么样的目标,什么样的理想,使他们成为顽强到令人难以置信的战士?共产党怎样穿衣?怎样吃饭?怎样娱乐?怎样恋爱?怎样工作?……师:伟大的埃德加-斯诺将给我们揭开了红军神秘的面纱,让我们认识了一群人物,知晓了一段历史,并振奋一种精神,更给我们播下一颗将发芽开花的种子。

《红星照耀中国》读书汇报课教学设计教学目标:1.了解作者并掌握作品的主要内容2.选读书中报道人物的任意章节,了解人物故事,感受伟人的精神。

教学重难点:选读人物故事,感受红军精神。

教学方法:范例法,速读法,批注法教学过程:一、课堂导入:齐背毛泽东的《七律长征》。

长征,走出了一支无比坚强的人民军队;走出了以毛泽东同志为代表的党中央的正确领导。

他们就如一颗颗闪闪的红星,照亮了中国!今天,就让我们走进《红星照耀中国》!二、了解作者、作品及主要内容(哪位同学介绍一下本书的作者及内容)1、埃德加斯诺(1905.7.19-1972.2.15),美国著名记者。

于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。

1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。

1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

1942年去中亚和苏联采访,离开中国。

2、《红星照耀中国》又名《西行漫记》。

是一部文笔优美的纪实性很强的报道性作品。

作者真实记录了自1936年6月至10月在中国西北革命根据地(以延安为中心的陕甘宁边区)进行实地采访的所见所闻,向全世界真实报道了中国和中国工农红军以及许多红军领袖、红军将领的情况,准确、鲜明、生动地反映了中国共产党和工农红军的斗争业绩。

描绘了中国共产党人和红军战士坚忍不拔、英勇卓绝的伟大斗争以及他们的领袖人物的伟大而平凡的精神风貌。

三、读故事,知人物。

(下面我们就来走进这些“星”,哪一颗是你心中最亮的呢?——人物专访)(一)选读汇报。

学生选取书中报道人物的任意章节,速读,摘记人物的主要经历,标注最让人感动的故事或细节,说出自己的阅读感受。

示例:1、领袖毛泽东:(1)人物外貌:“他是个面容消瘦,看上去很像林肯的,个子高出一般人的,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。

”我们伟大的领袖毛泽东看似与常人无差别,甚至还有些消瘦,然而从炯炯有神的双眼中读出了健康,对革命前途的壮志满怀。

他平凡的外貌,带着一种不凡。

(2)言谈举止:虽身任大职,但毫无官架子。

甚至身旁无哨兵,随意与老百姓交谈。

说起话爽朗明亮,完完全全的质朴简单。

(3)童年:父亲毛顺生可以说是白手起家,由一贫如洗直到较宽裕的生活。

但论父亲而言,我觉得他算不上一个好父亲,因为脾气暴躁而常常打骂毛泽东和两个弟弟,也正是父亲的打骂激起了毛泽东的反抗精神。

在上小学堂时,对国文教员也有恐惧和憎恶,但仍然读完了老师所认为的“禁书”,他从书本中看到了反抗压迫、争取自由的一个个平凡人的怒吼,给他未来造成了巨大的影响和改变。

并且看到听到一件件老百姓深受压迫的事,完全激起他内心的愤怒,在他的心灵上留下不可磨灭的印象。

(4)受教育情况:八岁曾入过一个家乡的小学堂,十六岁到五十里以外的学堂读书,在那时便可写得一手好古文,颇受老师青睐。

后来到长沙进了一所中学,呆了半年,在长沙学堂因愤怒而剪下自己和同学的辫子,以示对清朝的抗议。

后来听过一次演讲后毅然参加黎元洪的革命军,这是毛泽东发起反抗的第一步。

后来退出起义军,又上过几所学校,终不如他所愿,开始自学,收获颇丰,但因生活窘迫,只得考进湖南师范学校开始学习,五年后获得毕业文凭。

在这一段学习期间,我认为他所获得的并非知识,而是一把武器,用自己的知识武装自己,使得在以后的革命中一次次出谋划策。

(5)参加革命的起因:起因是多方面的,儿时的亲身受苦,让他明白,要摆脱苦难,除了反抗,别无他法;青年时的所见所闻,让他有了救人民于水火之中的想法,为以后的革命提供了动力和方向。

(6)参加革命后的经历:为全民族的解放,与无产阶级的自由,毛泽东1921年5月出席在上海成立的共产党成立大会,并在10月成为共产党湖南省支部的委员。

在此之后,湖南多次发生罢工,工人力量在党的号召与支持下空前的进步。

之后担任《政治报》的主编,南昌起义后,又在长沙组织秋收起义。

1927后,在井冈山建立革命根据地,并与朱德、彭德怀在井冈山会师。

毛泽东在参加共产党以后,家人一度遭逮捕,妻子和妹妹也被杀害了。

妻离子散,家破人亡,虽然曾有过难过和愤怒,但必须保持冷静和理智,这些只能成为他前进的动力。

1934年到1935年1月,开始长征,见证了两万五千里长征,也是他自己的一次磨砺。

2、朱德:于云南讲武堂毕业,是著名将领蔡锷的军官。

他放弃荣华富贵毅然投身于共产主义事业。

在长征中尤其是当张国焘决定南下时带领四方面军在川西进行艰苦斗争并最终率部抵达陕北立下了永不磨灭的攻绩。

“我于一八八六年生在四川仪陇县一个叫马鞍场的村子里。

我家是穷苦的佃农。

为着一家二十口的生活,我们租了二十亩田。

我六岁时,进了一个丁姓地主的私塾。

他要我缴学费,而且待我很坏,好象这是慈善事业似的。

我在家里吃饭睡觉,每天走三里路上学。

放学后,我干各种活,如挑水、看牛等等。

我在这家私塾里读了三年书。

过继给一个伯父,到大湾去跟他同住。

我自己的父亲待我很坏,但这个伯父却受我如同亲生儿子一样,送我上学念了六、七年古书。

全家只有我一个人受教育,因此我一面读书,一面又不得不干各种活。

3、彭德怀: 9岁离家闯荡世界,17岁带领饥民攻打粮仓,是一方面军三军团的司令员。

他对待士兵胜似兄弟,长征途中自己的马常让给部下骑。

4、周恩来:通过“红色大门”、与作者一起遭遇白匪追击之后,我读到了书生出身的“造反者”周恩来——他是大官僚家庭的儿子,先后就读南开中学、南开大学;先后在法国、英国、德国学习,先后组织了上海罢工、八一起义,是党的创建人,是著名的革命组织者,无私地忠于一种思想,从不承认失败的不屈不挠的精神,都包含在这个红军创建者的故事之中。

5、贺龙:1896年3月22日,贺龙出生在湖南省桑植县洪家关一户贫苦农民家庭。

由于家境贫寒,念私塾五年,便辍学务家。

少年的贺龙以愤世嫉俗,仗义疏财,敢于同恶势力相抗争而闻名乡里。

在辛亥革命的影响下,于1914年参加了孙中山领导的中华革命党,在桑植、石门、沅陵等县从事反帝反封建的武装斗争。

曾三度入狱,威武不屈。

1916年,他以两把菜刀闹革命,夺取了反动派的武器,组织起一支农民革命武装。

这支武装在军阀林立的旧社会,屡遭失败,几经起落,在贺龙的坚强领导下,逐渐发展壮大,在讨袁护国和护法战争中屡建战功。

1924年至1927年中国第一次国内革命战争期间,贺龙积极拥护孙中山先生“联俄、联共、扶助农工”的三大政策,高举打倒列强、打倒军阀的旗帜,率部参加北伐战争。

1926年夏,他担任国民革命军第九军第一师师长时,已成为北伐军中著名的左派将领。

1927年6月,由于战功卓著,升任国民革命军第二十军军长。

他不断追求真理,在北伐战争中,逐渐由信仰三民主义转变为信仰共产主义。

1927年“四一二”事变后,革命转入低潮,贺龙无所畏惧,坚定地站在共产党和工农大众一边,率部参加并参与领导了南昌起义,担任起义军总指挥。

在起义部队南下途中,经周逸群、谭平山介绍,加入中国共产党。

南昌起义后,贺龙根据党中央的指示,于1928年初由上海回到湘鄂西,领导发动荆江两岸年关暴动和湘西起义,与周逸群、段德昌等创建了红二军团和湘鄂西革命根据地。

他反对党内“左”倾机会主义路线所搞的肃反扩大化。

1934年10月,率部与任弼时、肖克、王震等带领的红六军团在黔川边境会师,由他和任弼时统一指挥,发起湘西攻势,在十万坪、浯溪河重创敌军,兵围常德,有力地策应了红一方面军突围长征。

1935年2月至8月,他和任弼时指挥红二、六军团反“围剿”,在陈家河、桃子溪、忠堡、板栗园连获大捷,歼灭了整师整旅的敌人,粉碎了十万国民党军队的“围剿”,开辟了湘鄂川黔边革命根据地。

1935年11月,贺龙、任弼时领导红二、六军团开始长征。

他们突破国民党军队的重重围追堵截,转战湘鄂川黔滇康青甘。

1936年7月,根据中共中央指示,红二、六军团在甘孜组成红二方面军,贺龙任总指挥。

与朱德、刘伯承、任弼时、关向应等对张国焘分裂党、分裂红军的阴谋进行了坚决的斗争,维护了党的团结,促进了红军三大主力胜利会师。

6、其他人物:在书中,这样的人物,这样的故事,还有很多。

从没吃过一次败仗的红军大学的校长林彪;一家被灭口66人、让斯诺懂得“阶级斗争”的红色窑工徐海东;人生五十始的教育委员徐特立;还有平均年龄在25岁以下的强渡大渡河的英雄们;觉得别人整天唱歌花费太多时间的电气专家朱作其,参加了二万五千里长征的16岁的江西老表;已经64岁自称是年纪最大的红军战士老李。

小结:虽然出身不同,但是都几乎遭遇了不同程度的人生悲剧,都经历了诸多九死一生的战斗,都无一例外的,参加了红军,跟随“红星”的旗帜,来到了陕甘宁这片红色的神奇土地。

不管是领袖、将领,还是普通战士,他们的身上,都闪烁着理想的光芒,散发着一种不可征服的、不屈不挠的精神、力量和热情。

他们的故事,就是1936年,红星照耀下的中国历史的缩影。

中国红军的恢弘历史,就是由这许多的人,伟大的人和普通的人,共同写成的。

所以,埃德加.斯诺才会在《序》中说,“从字面上讲起来,这一本书是我写的。

这是真的。

可是从最实际主义的意义来讲,这些故事却是中国革命青年们所创造,所写下的。

这些革命青年们使这本书所描写的故事活着。

”四、感悟长征这本书中,不仅记述了与这些伟人们的交谈,而且单独用一章记述长征(第五篇),读了这一章后,你对长征有了哪些认识和感悟?学生谈“我心中的长征”。

可以从宏观的视角解读,也可以从微观的视角观察;可以用理性的方式分析我对长征的认识,可以用感性的方式抒发我对长征的情感?五、拓展延伸读了这本书后,你想对在座的同学说些什么?(学生谈感悟)板书:红星照耀中国专题人物: 毛泽东朱德周恩来彭德怀贺龙红军精神: 不怕牺牲。