土的工程地质性质如残积土坡积土

- 格式:docx

- 大小:23.82 KB

- 文档页数:6

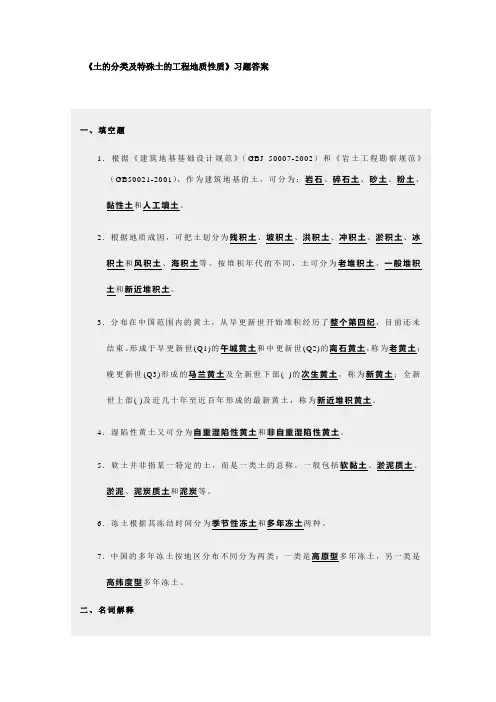

《土的分类及特殊土的工程地质性质》习题答案一、填空题1.根据《建筑地基基础设计规范》(GBJ 50007-2002)和《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),作为建筑地基的土,可分为:岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。

2.根据地质成因,可把土划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土、海积土等。

按堆积年代的不同,土可分为老堆积土、一般堆积土和新近堆积土。

3.分布在中国范围内的黄土,从早更新世开始堆积经历了整个第四纪,目前还未结束。

形成于早更新世(Q1)的午城黄土和中更新世(Q2)的离石黄土,称为老黄土;晚更新世(Q3)形成的马兰黄土及全新世下部( )的次生黄土,称为新黄土;全新世上部( )及近几十年至近百年形成的最新黄土,称为新近堆积黄土。

4.湿陷性黄土又可分为自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土。

5.软土并非指某一特定的土,而是一类土的总称,一般包括软黏土、淤泥质土、淤泥、泥炭质土和泥炭等。

6.冻土根据其冻结时间分为季节性冻土和多年冻土两种。

7.中国的多年冻土按地区分布不同分为两类:一类是高原型多年冻土,另一类是高纬度型多年冻土。

二、名词解释1.碎石土:是指粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土。

2.砂土:是指粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量50%的土,且粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土。

3.粉土:是指塑性指数小于等于10且粒径大于0.075mm颗粒质量不超过总质量50%的土。

4.黏性土:是指塑性指数大于10的土。

5.人工填土:是指由于人类活动堆填而形成的各类土。

6.黄土:黄土是第四纪以来,在干旱、半干旱气候条件下形成的一种特殊的陆相松散堆积物。

7.黄土的湿陷性:黄土在一定压力下受水浸湿,土结构迅速破坏,并产生显著附加下沉的性质称为黄土的湿陷性。

8.软土:软土是指天然含水量大,压缩性高,承载力低,抗剪强度低的呈软塑~流塑状态的黏性土,如淤泥等。

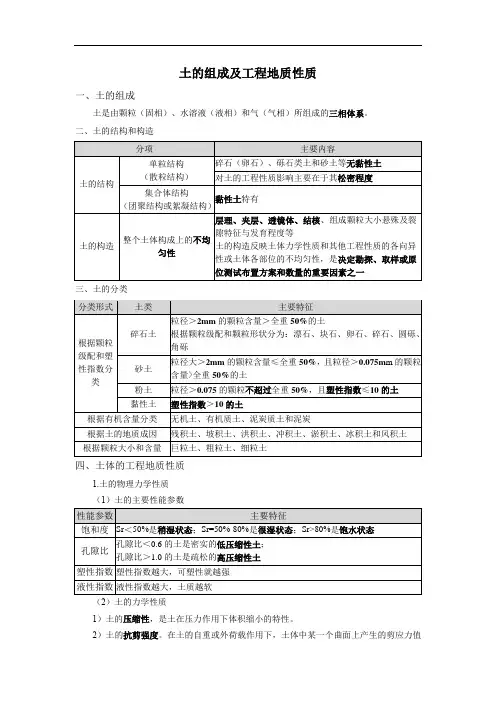

土的组成及工程地质性质

一、土的组成

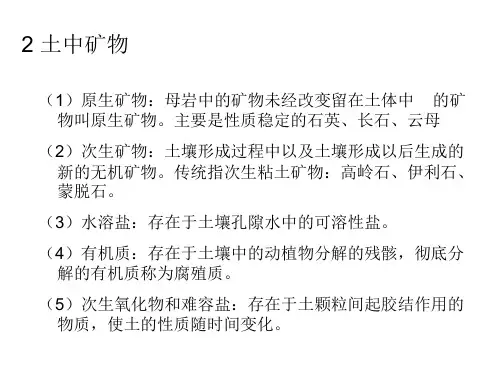

土是由颗粒(固相)、水溶液(液相)和气(气相)所组成的三相体系。

二、土的结构和构造

三、土的分类

四、土体的工程地质性质

1.土的物理力学性质

(1)土的主要性能参数

(2)土的力学性质

1)土的压缩性,是土在压力作用下体积缩小的特性。

2)土的抗剪强度。

在土的自重或外荷载作用下,土体中某一个曲面上产生的剪应力值

达到了土对剪切破坏的极限抗力时,土体就会沿着该曲面发生相对滑移而失稳。

土对剪切破坏的极限抗力称为土的抗剪强度。

2.特殊土的主要工程性质。

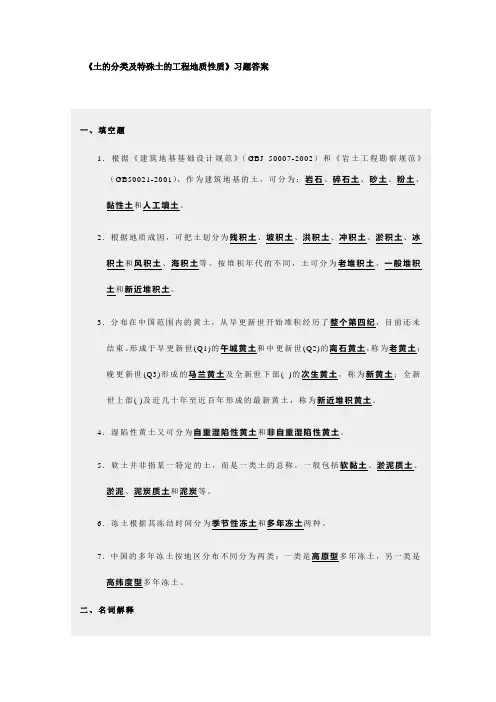

《土的分类及特殊土的工程地质性质》习题答案一、填空题1.根据《建筑地基基础设计规范》(GBJ 50007-2002)和《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001),作为建筑地基的土,可分为:岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。

2.根据地质成因,可把土划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土、海积土等。

按堆积年代的不同,土可分为老堆积土、一般堆积土和新近堆积土。

3.分布在中国范围内的黄土,从早更新世开始堆积经历了整个第四纪,目前还未结束。

形成于早更新世(Q1)的午城黄土和中更新世(Q2)的离石黄土,称为老黄土;晚更新世(Q3)形成的马兰黄土及全新世下部( )的次生黄土,称为新黄土;全新世上部( )及近几十年至近百年形成的最新黄土,称为新近堆积黄土。

4.湿陷性黄土又可分为自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土。

5.软土并非指某一特定的土,而是一类土的总称,一般包括软黏土、淤泥质土、淤泥、泥炭质土和泥炭等。

6.冻土根据其冻结时间分为季节性冻土和多年冻土两种。

7.中国的多年冻土按地区分布不同分为两类:一类是高原型多年冻土,另一类是高纬度型多年冻土。

二、名词解释1.碎石土:是指粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土。

2.砂土:是指粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量50%的土,且粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土。

3.粉土:是指塑性指数小于等于10且粒径大于0.075mm颗粒质量不超过总质量50%的土。

4.黏性土:是指塑性指数大于10的土。

5.人工填土:是指由于人类活动堆填而形成的各类土。

6.黄土:黄土是第四纪以来,在干旱、半干旱气候条件下形成的一种特殊的陆相松散堆积物。

7.黄土的湿陷性:黄土在一定压力下受水浸湿,土结构迅速破坏,并产生显著附加下沉的性质称为黄土的湿陷性。

8.软土:软土是指天然含水量大,压缩性高,承载力低,抗剪强度低的呈软塑~流塑状态的黏性土,如淤泥等。

土的工程地质性质一、土的成因类型特征根据土的地质成因,土可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖积土、海积土、冰积及冰水沉积土和风积土等类型.一定成因类型的土具有一定的沉积环境、具有一定的土层空间分布规律和一定的土类组合、物质组成及结构特征。

但同一成因类型的土,在沉积形成后,可能遭到不同的自然地质条件和人为因素的变化,而具有不同的工程特性。

1。

残积土形成原因:岩石经风化后未被搬运的原岩风化剥蚀后的产物,其分布主要受地形的控制,如在宽广的分水岭地带及平缓的山坡,残积土较厚。

工程特征:一般呈棱角状,无层理构造,孔隙度大;存在基岩风化层(带),土的成分和结构呈过渡变化.工程地质问题:(1)建筑物地基不均匀沉降,原因土层厚度、组成成分、结构及物理力学性质变化大,均匀性差,孔隙度较大;(2)建筑物沿基岩面或某软弱面的滑动等不稳定问题,原因原始地形变化大,岩层风化程度不一。

2. 坡积土形成原因:经雨雪水洗刷、剥蚀、搬运,及土粒在重力作用下顺着山坡逐渐移动形成的堆积物,一般分布在坡腰上或坡脚下,上部与残积土相接。

工程特征:具分选现象;下部多为碎石、角砾土;上部多为粘性土;土质(成分、结构)上下不均一,结构疏松,压缩性高,土层厚度变化大。

工程地质问题:建筑物不均匀沉降;沿下卧残积层或基岩面滑动等不稳定问题。

3。

洪积土形成原因:碎屑物质经暴雨或大量融雪骤然集聚而成的暂时性山洪急流挟带在山沟的出口处或山前倾斜平原堆积形成的洪积土体。

山洪携带的大量碎屑物质流出沟谷口后,因水流流速骤减而呈扇形沉积体,称洪积扇。

工程特征:具分选性;常具不规划的交替层理构造,并具有夹层、尖灭或透镜体等构造;近山前洪积土具有较高的承载力,压缩性低;远山地带,洪积物颗粒较细、成分较均匀、厚度较大。

工程地质问题:洪积土一般可作为良好的建筑地基,但应注意中间过渡地带可能地质较差,因为粗碎屑土与细粒粘性土的透水性不同而使地下水溢出地表形成沼泽地带,且存在尖灭或透镜体。

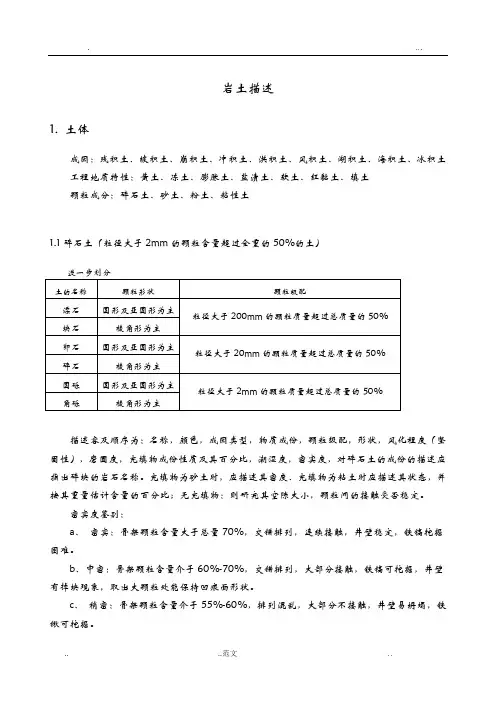

岩土描述1.土体成因:残积土、坡积土、崩积土、冲积土、洪积土、风积土、湖积土、海积土、冰积土工程地质特性:黄土、冻土、膨胀土、盐渍土、软土、红黏土、填土颗粒成分:碎石土、砂土、粉土、粘性土1.1碎石土(粒径大于2mm的颗粒含量超过全重的50%的土)描述容及顺序为:名称,颜色,成因类型,物质成份,颗粒级配,形状,风化程度(坚固性),磨圆度,充填物成份性质及其百分比,潮湿度,密实度,对碎石土的成份的描述应指出碎块的岩石名称。

充填物为砂土时,应描述其密度、充填物为粘土时应描述其状态,并按其重量估计含量的百分比;无充填物:则研究其空隙大小,颗粒间的接触受否稳定。

密实度鉴别:a、密实:骨架颗粒含量大于总量70%,交错排列,连续接触,井壁稳定,铁镐挖掘困难。

b、中密:骨架颗粒含量介于60%-70%,交错排列,大部分接触,铁镐可挖掘,井壁有掉块现象,取出大颗粒处能保持凹痕面形状。

c、稍密:骨架颗粒含量介于55%-60%,排列混乱,大部分不接触,井壁易坍塌,铁锹可挖掘。

d、松散:骨架颗粒含量小于总量55%,排列十分混乱,绝大部分不接触,井壁极易坍塌,铁锹可挖掘。

1.2砂土(粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重的50%,且粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重的50%的土。

)砾砂:粒径大于2mm占全重的25%~50%,四分之一以上的颗粒比麦和高粱粒大。

粗砂:粒径大于0.5mm超全重的50%,二分之一以上的颗粒比米粒小。

中砂:粒径大于0.25mm拆过全重的50%,二分之一以上的颗粒接近或超过鸡冠花籽粒大小。

细砂:粒径大于0.075mm超过全重的85%,大部分的颗粒接近或超过小米粉粉砂:大于0.075mm的颗粒超过50%,一半以上颗粒与小米粉近似,较精盐稍细。

砂土描述容及顺序:名称,颜色,物质成分,颗粒级配,成因类型,粘性土含量,结构,形状,各物质含量,密实度,湿度砂土结构:均粒、混粒;形状分:圆形、棱角形;构造分层状、交错状。

土的工程地质性质一、土的成因类型特征根据土的地质成因,土可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖积土、海积土、冰积及冰水沉积土和风积土等类型。

一定成因类型的土具有一定的沉积环境、具有一定的土层空间分布规律和一定的土类组合、物质组成及结构特征。

但同一成因类型的土,在沉积形成后,可能遭到不同的自然地质条件和人为因素的变化,而具有不同的工程特性。

1. 残积土形成原因:岩石经风化后未被搬运的原岩风化剥蚀后的产物,其分布主要受地形的控制,如在宽广的分水岭地带及平缓的山坡,残积土较厚。

工程特征:一般呈棱角状,无层理构造,孔隙度大;存在基岩风化层(带),土的成分和结构呈过渡变化。

工程地质问题:(1)建筑物地基不均匀沉降,原因土层厚度、组成成分、结构及物理力学性质变化大,均匀性差,孔隙度较大;(2)建筑物沿基岩面或某软弱面的滑动等不稳定问题,原因原始地形变化大,岩层风化程度不一。

2. 坡积土形成原因:经雨雪水洗刷、剥蚀、搬运,及土粒在重力作用下顺着山坡逐渐移动形成的堆积物,一般分布在坡腰上或坡脚下,上部与残积土相接。

工程特征:具分选现象;下部多为碎石、角砾土;上部多为粘性土;土质(成分、结构)上下不均一,结构疏松,压缩性高,土层厚度变化大。

工程地质问题:建筑物不均匀沉降;沿下卧残积层或基岩面滑动等不稳定问题。

3. 洪积土形成原因:碎屑物质经暴雨或大量融雪骤然集聚而成的暂时性山洪急流挟带在山沟的出口处或山前倾斜平原堆积形成的洪积土体。

山洪携带的大量碎屑物质流出沟谷口后,因水流流速骤减而呈扇形沉积体,称洪积扇。

工程特征:具分选性;常具不规划的交替层理构造,并具有夹层、尖灭或透镜体等构造;近山前洪积土具有较高的承载力,压缩性低;远山地带,洪积物颗粒较细、成分较均匀、厚度较大。

工程地质问题:洪积土一般可作为良好的建筑地基,但应注意中间过渡地带可能地质较差,因为粗碎屑土与细粒粘性土的透水性不同而使地下水溢出地表形成沼泽地带,且存在尖灭或透镜体。

土的性质一.土的定义、土按成因分类、土的工程分类土——土是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,在原地残留或经过不同的搬运方式,在各种自然环境中形成的堆积物。

属第四纪沉积物。

根据地质成因类型划分,可将第四纪沉积物的土体分为:残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖积土、海积土、风积土及冰积土等。

土的工程分类:工程上是用某种最能反映土的工程特性的指标来进行系统的分类。

影响土的工程性质的三个主要因素是土的三相组成、土的物理状态和土的结构。

GB5007一2002 《建筑地基基础设计规范》将地基土分成六大类,即岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。

二.岩石按成因分类、按风化程度分类岩石按成因可分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。

岩石按风化程度划分为微风化、中等风化和强风化三类。

三.土的颗粒级配:1.颗粒分析试验:分为筛分法和水分法二种。

筛分法适用于粒径大于0.074mm粒组的土。

水分法适用于分析粒径小于0.074mm的土。

2.颗粒级配曲线:综合上述筛分试验和比重计试验的全部结果,可以绘制如图所示的颗粒级配累积曲线。

3.颗粒级配曲线的应用:由土的颗粒级配曲线的坡度可以大致判断土的均匀程度。

如曲线较陡,则表示粒径大小相差不多,土粒较均匀,则级配不好;反之,如曲线平缓,则表示粒径大小相差悬殊,土粒不均匀,级配良好。

四.地下水1.地下水按埋藏条件可分为:毛细水,潜水,承压水地下水在土中的渗透属于层流现象,遵循达西渗透定律。

2.渗透性:地下水通过土颗粒之间的孔隙流动,土体可被水透过的性质。

3.达西渗透定律:水在砂土中的渗流速度与试样两端间的水头差成正比,而与渗流路径成反比。

其中i——水力梯度;k——渗透系数,即当i=1时的渗透速度,m/s;h1、h2——试样两端的水头;L——试样的长度,即渗流路径。

4.渗透系数k:单位水力坡降时的渗透速度。

K值的大小与土的名称、土粒粗细、粒径级配、孔隙比及水的温度等因素有关。

岩土的工程分类及工程性质【教材解读】一、岩土的工程分类1.根据《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007)规定,土的基本分类按其不同粒组的相对含量,可划分为巨粒类土、粗粒类土、细粒类土。

2.根据《岩土工程勘察规》(GB50021-2001)规定,岩石坚硬程度分类为:坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩。

根据地质成因,土可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲击土、淤积土、冰积土和风积土等。

根据粒径和塑性指数,土可划分为碎石土、砂土、粉土、黏性土。

碎石土:粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土。

碎石土又分为:漂石、块石、卵石、碎石、圆砾、角砾。

砂土:粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量50%,粒径大于0.075mm的颗粒质超过总质量50%的土。

砂土又分为:砾砂、粗砂、中砂、细砂、粉砂。

粉土:粒径大于0. 075mm的颗粒质量不超过总质>50%,且塑性指数等于或小于10的土。

黏性土:塑性指数大于10的土。

黏性土又分为:粉质黏土和黏土。

3.根据《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011)的分类方法,作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。

4.根据土方开挖难易程度不同,可将土石分为八类,以便选择施工方法和确定劳动量,为计算劳动量、机具及工程费用提供依据。

(1)一类土:松软土。

主要包括砂土、粉土、冲积砂土层、疏松的种植土、淤泥(泥炭)等。

坚实系数为0.5-0.6,采用锹、锄头挖掘,少许用脚蹬。

(2)二类土:普通土。

主要包括粉质黏土,潮湿的黄土,夹有碎石、卵石的砂,粉土混卵(碎)石,种植土、填土等。

坚实系数为0.6-0. &用锹、锄头挖掘,少许用镐翻松。

(3)三类土:坚土。

主要包括软及中等密实黏土,重粉质黏土、砾石土,干黄土、含有碎石卵石的黄土、粉质黏土,压实的填土等。

坚实系数为0. 8-1.0,主要用镐,少许用锹、锄头挖掘,部分用撬棍。

(4)四类土:砂砾坚土。

土的成因类型土是组成地壳表层的主要物质,是在内外动力地质作用下处于岩石、土相互转变轮回中某一阶段的产物。

除了火山灰及部分人工填土外,土的组成物质主要来源于岩石的风化产物。

岩石的风化产物,或者未经搬运残留在原地、或者经各种动力地质作用(如流水、重力、风力、冰川等)搬运后再在适宜的环境中沉积下来的松散堆积物,都属于土。

根据土的地质成因,可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土等,其中淤积土的成因包括湖泊堆积、沼泽堆积和一部分河谷冲积、三角洲冲积、滨海堆积等。

不同成因类型的土通常是各自相应沉积地貌的组成物质,但对于一定的区域范围,由于在漫长地质年代中的地质作用往往并不是单一的,不同成因的沉积物按时间顺序交替沉积,从而造成土的成因类型复杂化。

通常工程所涉及到的土,主要有下列各种基本成因类型。

(1)残积土残积土是岩石完全风化后残留在原地的土。

残积土在形成的初期,上部的颗粒较细、下部颗粒粗大,但由于后期雨水或雪水的淋滤作用,细小碎屑被带走,形成杂乱的堆积物。

土颗粒的粗细取决于母岩的岩性,可以是粗大的岩块,也可能是细小的碎屑。

由于未经过搬运,其颗粒具有明显的棱角状,无分选,无层理。

残积土的物质成分与母岩的岩性密切相关。

物理风化作用形成的残积土主要由母岩碎屑或矿物碎屑组成,化学风化作用形成的残积土除含母岩成分外,还含有一些次生矿物。

如花岗岩残积土中,长石常分解成黏土矿物,石英常破碎成细砂;而石灰岩残积土则往往形成为红黏土。

残积土的厚度取决于它的残积条件:在山丘顶部常被侵蚀而厚度较小,山谷低洼处则厚度较大,山坡上往往是粗大的岩块。

由于山区原始地形变化较大和岩石风化程度的差异,往往在很小的范围内,土的厚度变化很大。

残积土具有较大的孔隙度,一般透水性较强,堆积在低洼地段的残积土常有上层滞水出现。

(2)坡积土坡积土是山坡上方的风化碎屑物质在流水或重力作用下运移到斜坡下方或山麓处堆积形成的土。

坡积土的颗粒一般具有棱角,但由于经过一段距离的搬运,往往成为亚角形;由于未经过良好的分选作用,细小或粗大的碎块往往夹杂在一起。

土的工程地质性质一、土的成因类型特征根据土的地质成因,土可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖积土、海积土、冰积及冰水沉积土和风积土等类型。

一定成因类型的土具有一定的沉积环境、具有一定的土层空间分布规律和一定的土类组合、物质组成及结构特征。

但同一成因类型的土,在沉积形成后,可能遭到不同的自然地质条件和人为因素的变化,而具有不同的工程特性。

1. 残积土形成原因:岩石经风化后未被搬运的原岩风化剥蚀后的产物,其分布主要受地形的控制,如在宽广的分水岭地带及平缓的山坡,残积土较厚。

工程特征:一般呈棱角状,无层理构造,孔隙度大;存在基岩风化层(带),土的成分和结构呈过渡变化。

工程地质问题:(1)建筑物地基不均匀沉降,原因土层厚度、组成成分、结构及物理力学性质变化大,均匀性差,孔隙度较大;(2)建筑物沿基岩面或某软弱面的滑动等不稳定问题,原因原始地形变化大,岩层风化程度不一。

2. 坡积土形成原因:经雨雪水洗刷、剥蚀、搬运,及土粒在重力作用下顺着山坡逐渐移动形成的堆积物,一般分布在坡腰上或坡脚下,上部与残积土相接。

工程特征:具分选现象;下部多为碎石、角砾土;上部多为粘性土;土质(成分、结构)上下不均一,结构疏松,压缩性高,土层厚度变化大。

工程地质问题:建筑物不均匀沉降;沿下卧残积层或基岩面滑动等不稳定问题。

3. 洪积土形成原因:碎屑物质经暴雨或大量融雪骤然集聚而成的暂时性山洪急流挟带在山沟的出口处或山前倾斜平原堆积形成的洪积土体。

山洪携带的大量碎屑物质流出沟谷口后,因水流流速骤减而呈扇形沉积体,称洪积扇。

工程特征:具分选性;常具不规划的交替层理构造,并具有夹层、尖灭或透镜体等构造;近山前洪积土具有较高的承载力,压缩性低;远山地带,洪积物颗粒较细、成分较均匀、厚度较大。

工程地质问题:洪积土一般可作为良好的建筑地基,但应注意中间过渡地带可能地质较差,因为粗碎屑土与细粒粘性土的透水性不同而使地下水溢出地表形成沼泽地带,且存在尖灭或透镜体。

4. 冲积土形成原因:碎屑物质经河流的流水作用搬运到河谷中坡降平缓的地段堆积而形成,发育于河谷内及山区外的冲积平原中。

根据河流冲积物的形成条件,可分为河床相、河漫滩相、牛轭湖相及河口三角洲相。

工程特征:古河床相土压缩性低,强度较高,而现代河床堆积物的密实度较差,透水性强;河漫滩相冲积物具有双层结构,强度较好,但应注意其中的软弱土层夹层;牛轭湖相冲积土压缩性很高、承载力很低,不宜作为建筑物的天然地基;三角洲沉积物常常是饱和的软粘土,承载力低,压缩性高,但三角洲冲积物的最上层常形成硬壳层,可作低层或多层建筑物的地基。

5. 湖泊沉积物形成原因:分湖边沉积物和湖心沉积物两类,湖边沉积物由湖浪冲蚀湖岸形成的碎屑物质在湖边沉积而形成的,近岸带多为粗颗粒的卵石、圆砾和砂土,远岸带为细颗粒的砂土和粘性土;湖心沉积物由河流和湖流挟带的细小悬浮颗粒到达湖心后沉积形成的,主要是粘土和淤泥,常夹有细砂、粉砂薄层。

工程特征:湖边沉积物具有明显的斜层理构造,近岸带土的承载力高,远岸带则差些;湖心沉积物压缩性高,强度很低;若湖泊逐渐淤塞,则可演变为沼泽,形成沼泽土,主要由半腐烂的植物残体和泥炭组成的,含水量极高,承载力极低,一般不宜作天然地基。

6. 海洋沉积物海洋沉积物可分为如下四类:滨海沉积物:主要由卵石、圆砾和砂等组成,具有基本水平或缓倾的层理构造,其承载力较高,但透水性较大。

浅海沉积物:主要由细粒砂土、粘性土、淤泥和生物化学沉积物(硅质和石灰质)组成,有层理构造,较滨海沉积物疏松、含水量高、压缩性大而强度低。

陆坡和深海沉积物:主要是有机质软泥,成分均一。

海洋沉积物:在海底表层沉积的砂砾层很不稳定,随着海浪不断移动变化,选择海洋平台等构筑物地基时,应慎重对待。

7. 冰积土和冰水沉积土冰积土和冰水沉积土是分别由冰川和冰川融化的冰下水进行搬运堆积而成,其颗粒以巨大块石、碎石、砂、粉土及粘性土混合组成。

一般分迭性极差,无层理,但冰水沉积常具斜层理。

颗粒呈棱角状,巨大块石上常有冰川擦痕。

8. 风积土风积土是指在干旱的气候条件下,岩石的风化碎屑物被风吹扬,搬运一段距离后,在有利的条件下堆积起来的一类土。

颗粒主要由粉粒或砂粒组成,土质均匀,质纯,孔隙大,结构松散。

最常见的是风成砂及风成黄土,风成黄土具有强湿陷性。

二、.特殊土的主要工程性质特殊土是指具有一定分布区域或工程意义上具有特殊成分、状态或结构特征的土。

我国的特殊土不仅类型多,而且分布广,如各种静水环境沉积的软土,西北、华北等干旱、半干旱气候区的湿陷性黄土,西南亚热带湿热气候区的红粘土,南方和中南地区的膨胀土,高纬度、高海拔地区的多年冻土及盐渍土、人工填土和污染土等。

(1)软土:软土指天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。

软土的分布软土在我国沿海地区分布广泛,内陆平原和山区亦有分布。

我国东海、黄海、渤海、南海等沿海地区,例如滨海相沉积的天津塘沽,浙江温州、宁波等地,以及溺谷相沉积的闽江口平原河滩相沉积的长江中下游、珠江下游、淮河平原、松辽平原等地区。

内陆(山区)软土主要位于湖相沉积的洞庭湖、洪泽湖、太湖、鄱阳湖四周和古云梦泽地区边缘地带,以及昆明的滇池地区,贵州六盘水地区的洪积扇等。

(2)湿陷性黄土湿陷性黄土:在上覆土的自重压力作用下,或在上覆土的自重压力与附加压力共同作用下,受水浸湿后土的结构迅速破坏而发生显著附加下沉的黄土。

湿陷性黄土的特征和分布黄土是第四纪干旱和半干旱气候条件下形成的一种特殊沉积物。

颜色多呈黄色、淡灰黄色或褐黄色;颗粒组成以粉土粒为主,粒度大小较均匀,粘粒含量较少;含碳酸盐、硫酸盐及少量易溶盐;含水量小,;孔隙比大,且具有肉眼可见的大孔隙;具有垂直节理,常呈现直立的天然边坡。

黄土按其成因可分为原生黄土和次生黄土。

一般认为不具层理的风成黄土为原生黄土。

原生黄土经过流水冲刷、搬运和重新沉积而形成的为次生黄土。

次生黄土一般具有层理,并含有砂砾和细砾。

我国黄土分布面积约64万km2,其中具有湿陷性的约27万km2,分布在北纬33°~47°之间。

一般湿陷性黄土大多指新黄土,即晚更新世马兰黄土和全新世次生黄土,它广泛覆盖在老黄土之上的河岸阶地,颗粒均匀或较为均匀,结构疏松,大孔发育。

黄土湿陷性的形成及影响因素(1)黄土湿陷性的形成原因内在因素:黄土的结构特征及其物质组成。

外部条件:水的浸润和压力作用。

(2)黄土湿陷性的影响因素:黄土湿陷性强弱与其微结构特征、颗粒组成、化学成分等因素有关,在同一地区,土的湿陷性又与其天然孔隙比和天然含水量有关,并取决于浸水程度和压力大小。

我国湿陷性黄土的固有特征有:1)黄色、褐黄色、灰黄色;2)粒度成分以粉土颗粒(0.05~0.005mm)为主,约占60%;3)孔隙比e一般在1.0左右,或更大;4)含有较多的可溶性盐类,例如:重碳酸盐、硫酸盐、氯化物;5)具垂直节理;6)一般具肉眼可见的大孔。

湿陷性黄土工程特征:1)塑性较弱;2)含水较少;3)压实程度很差,孔隙较大;4)抗水性弱,遇水强烈崩解,膨胀量较小,但失水收缩交明显;5)透水性较强;6)强度较高,因为压缩中等,抗剪强度较高。

(3)红粘土红粘土的定义与形成条件红粘土指碳酸盐岩系出露区的岩石,经红土化作用形成的棕红、褐黄等色的高塑性粘土,液限一般大于50%,上硬下软,具明显的收缩性,裂隙发育。

经再搬运后仍保留红粘土基本特征,液限大于45%小于50%的土称为次生红粘土。

形成条件:1)气候特点:气候变化大,年降水量大于蒸发量,潮湿的气候有利于岩石的机械风化和化学风化;2)岩性:主要为碳酸盐类岩石,当岩层褶皱发育、岩石破碎时,更易形成红粘土。

红粘土的分布规律红粘土主要为残积、坡积类型,也有洪积类型,其分布多在山区或丘陵地带。

这种受形成条件所控制的土,为一种区域性的特殊性土。

在我国以贵州、云南、广西分布最为广泛和典型,其次在安徽、川东;粤北、鄂西和湘西也有分布。

一般分布在山坡、山麓、盆地或洼地中,其厚度的变化与原始地形和下伏基岩面的起伏变化密切相关。

红粘土的成分特点红粘土的粒度成分中,小于0.005mm的粘粒含量为60%~80%,其中小于0.002 mm的胶粒占40%~70%,使红粘土具有高分散性。

红粘土的矿物成分主要为高岭石、伊利石和绿泥石。

红粘土的化学成分以SiO2、A12O3和Fe2O3为主,其次为CaO、MgO、K2O和Na2O。

粘土矿物具有稳定的结晶格架,细粒组结成稳固的团粒结构,土体近于两相系且土中水多为结合水。

1)红粘土的物理力学性质:一是天然含水量、孔隙比、饱和度以及塑性界限(液限和塑限)都很高,但却具有较高的力学强度和较低的压缩性,二是各种指标的变化幅度很大。

2)红粘土的裂隙性与胀缩性A.裂隙性:处于坚硬和硬塑状态的红粘土层,由于胀缩作用形成了大量裂隙,且裂隙的发生和发展速度极快,在干旱气候条件下,新挖坡面数日内便可被收缩裂隙切割得支离破碎,使地面水易侵入,土的抗剪强度降低,常造成边坡变形和失稳。

B.胀缩性:红粘土的胀缩性能表现为以缩为主。

即在天然状态下膨胀量微小,收缩量较大,经收缩后的土试样浸水时,可产生较大的膨胀量。

3)红粘土中的地下水特征红粘土的透水性微弱,其中的地下水多为裂隙性潜水和上层滞水,它的补给来源主要是大气降水,基岩岩溶裂隙水和地表水体,水量一般均很小。

在地势低洼地段的土层裂隙中或软塑、流塑状态土层中可见土中水,水量不大,且不具统一水位。

红粘土层中的地下水水质属重碳酸钙型水,对混凝土一般不具腐蚀性。

(4)膨胀土膨胀土的分布膨胀土是指含有大量的强亲水性粘土矿物成分,具有显著的吸水膨胀和失水收缩、且胀缩变形往复可逆的高塑性粘土。

膨胀土的胀缩性会导致建筑物开裂和损坏,并造成坡地建筑场地崩塌、滑坡、地裂等严重的不稳定因素。

膨胀土的特征(1)土体的现场工程地质特征1)地形、地貌特征:膨胀土多分布于Ⅱ级以上的河谷阶地或山前丘陵地区,个别处于I级阶地。

2)土质特征:颜色呈黄、黄褐、灰白、花斑(杂色)和棕红等色;多为高分散的粘土颗粒组成,常有铁锰质及钙质结核等零星包含物;近地表部位常有不规则的网状裂隙。

膨胀土的物理、力学及胀缩性指标1)粘粒含量多达35%~85%。

2)天然含水量接近或略小于塑限,故一般呈坚硬或硬塑状态。

3)天然孔隙比小,便其天然孔隙比随土体湿度的增减而变化,即土体增湿膨胀,孔隙比变大;土体失水收缩,孔隙比变小。

4)自由膨胀量一般超过40%,而各地膨胀土的膨胀率、膨胀力和收缩率等指标的试验结果的差异很大。

5)关于膨胀土的强度和压缩性。

膨胀土在天然条件下一般处于硬塑或坚硬状态,强度较高,压缩性较低。

但会因干缩、裂隙发育及不规则网状与条带状结构等原因,破坏了土体的整体性,降低承载力,并可能使土体丧失稳定性。