苏武传公开课课件(获奖)讲课教案

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:26

《苏武传》教案一、教案简介《苏武传》是中国古代文学名篇之一,被誉为古代军事抗击外敌的佳作,也是中国古代壮烈忠诚精神的代表之一。

本教案针对小学六年级语文教学中的阅读和写作内容,通过学生对《苏武传》故事的学习理解,旨在培养学生的思维能力、语言表达能力和忠诚品质。

二、教学目标1.了解《苏武传》的故事情节,理解其中包含的忠诚精神;2.培养学生的阅读理解能力,提高学生的综合阅读和分析思考能力;3.激发学生的写作兴趣,培养学生的写作能力和创造性思维;4.加深学生对中国古代文学的了解,培养学生对中华文化的自豪感和认同感。

三、教学重点1.培养学生的阅读理解能力,帮助学生理解和分析故事情节;2.引导学生感悟忠诚的含义和价值;3.激发学生的创造性思维,鼓励学生写出自己的想法和观点。

四、教学内容和活动安排1.导入(5分钟)教师通过引导学生回忆和讨论,准备他们对“忠诚”这个概念的理解。

然后介绍《苏武传》这个故事,并引导学生猜测故事内容。

2.阅读理解(15分钟)学生们阅读《苏武传》故事,并回答一系列相关问题,帮助他们理解故事情节和深入思考故事中的忠诚精神。

3.小组讨论(15分钟)将学生分组,让他们与小组成员一起讨论以下问题:a.你对苏武的忠诚印象深刻的地方是什么?b.你对苏武的表现有什么感想?你想要像苏武一样忠诚吗?c.如果你遇到类似的困境,你会怎么做?4.写作活动(30分钟)让学生们根据自己的理解和感悟,写一篇关于忠诚的文章。

可以是对《苏武传》中苏武忠诚精神的理解和赞美,也可以是对自己对忠诚的理解和反思。

5.展示和分享(15分钟)让学生们有机会展示他们的写作成果,并与同学们分享自己的观点和感悟。

教师可以选择几篇优秀作文进行点评和表扬。

6.课堂总结(5分钟)教师对本节课进行总结,强调忠诚精神的重要性和学生在阅读和写作过程中的收获。

五、教学评估1.教师观察学生的参与度和合作程度,评估小组讨论的质量;2.阅读理解问题的答案是否准确和完整;3.写作活动的作文是否能够正确表达学生的思想和观点。

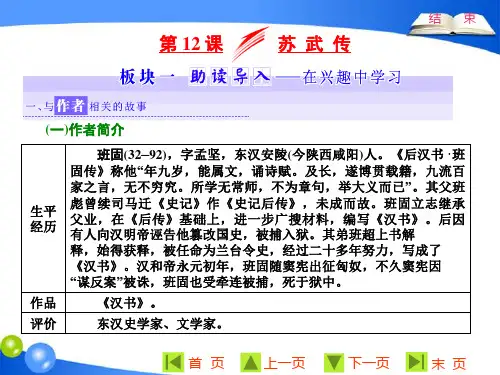

0102《苏武传》是西汉时期著名历史学家班固所著《汉书》中的一篇传记,主要讲述了汉朝使臣苏武在匈奴长达十九年的艰苦生活及其忠贞不屈的精神。

班固(公元32年-公元92年),字孟坚,扶风安陵(今陕西咸阳东北)人,东汉著名史学家、文学家。

其所著《汉书》是中国古代继《史记》之后的又一部重要史书。

《苏武传》背景及作者简介公开课目的与意义01通过《苏武传》的公开课,使学生深入了解汉朝与匈奴之间的历史背景及文化交流,理解苏武忠贞不屈的精神内涵。

02培养学生的爱国情怀和民族自豪感,引导学生树立正确的价值观和人生观。

03掌握《苏武传》的基本内容、历史背景和人物形象;了解相关的文学常识和写作特点。

知识与技能通过朗读、讲解、讨论等方式,引导学生深入理解文本;通过比较、分析等方法,培养学生的思辨能力和文学鉴赏能力。

过程与方法体会苏武忠贞不屈的精神品质,激发学生的爱国情感和民族自豪感;引导学生树立正确的价值观和人生观,追求真善美的人生境界。

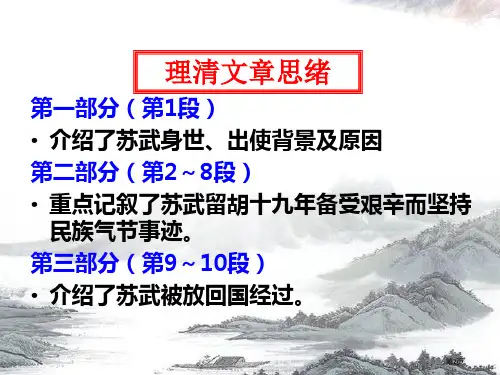

情感态度与价值观教学目标与要求《苏武传》篇章结构及写作特点以时间为序,条理清晰文章按照时间顺序,从苏武出使匈奴、被扣留、劝降、牧羊、归汉等事件展开叙述,条理清晰,使读者能够清晰地把握事件的发展脉络。

注重细节描写,生动传神作者在叙述过程中,通过细腻入微的细节描写,如苏武手持汉节、牧羊北海等场景,使得人物形象更加立体丰满,情节更加生动感人。

运用对比手法,突出主题文章通过对比苏武与副使张胜、卫律等人的不同表现,突出了苏武的忠贞不屈和民族气节,进一步彰显了文章的主题。

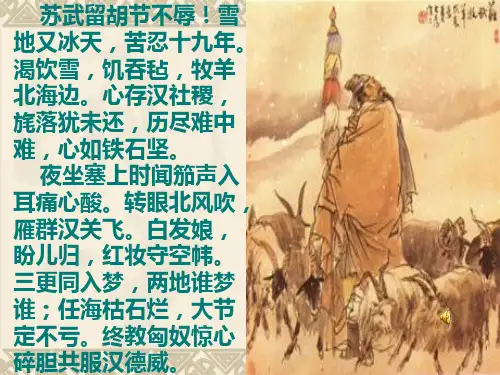

关键人物形象塑造及其特点苏武01忠贞不屈,坚守民族气节。

在面对匈奴的威逼利诱时,苏武始终坚守自己的信仰和忠诚,手持汉节,牧羊北海,历经十九年苦难而不改其志。

卫律02卖国求荣,卑鄙无耻。

卫律作为汉朝使者,却背叛祖国,投降匈奴,并劝降苏武。

他的行为凸显了其人格的卑劣和道德的沦丧。

李陵03矛盾复杂,情感丰富。

李陵一方面因战败被俘而深感愧疚和痛苦,另一方面又因家庭遭遇不幸而对汉朝产生怨恨。