明清内经传本与注本

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:2

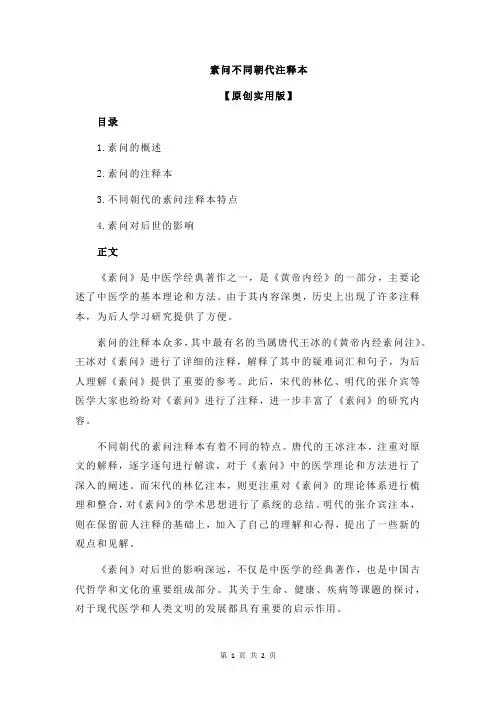

素问不同朝代注释本

【原创实用版】

目录

1.素问的概述

2.素问的注释本

3.不同朝代的素问注释本特点

4.素问对后世的影响

正文

《素问》是中医学经典著作之一,是《黄帝内经》的一部分,主要论述了中医学的基本理论和方法。

由于其内容深奥,历史上出现了许多注释本,为后人学习研究提供了方便。

素问的注释本众多,其中最有名的当属唐代王冰的《黄帝内经素问注》。

王冰对《素问》进行了详细的注释,解释了其中的疑难词汇和句子,为后人理解《素问》提供了重要的参考。

此后,宋代的林亿、明代的张介宾等医学大家也纷纷对《素问》进行了注释,进一步丰富了《素问》的研究内容。

不同朝代的素问注释本有着不同的特点。

唐代的王冰注本,注重对原文的解释,逐字逐句进行解读,对于《素问》中的医学理论和方法进行了深入的阐述。

而宋代的林亿注本,则更注重对《素问》的理论体系进行梳理和整合,对《素问》的学术思想进行了系统的总结。

明代的张介宾注本,则在保留前人注释的基础上,加入了自己的理解和心得,提出了一些新的观点和见解。

《素问》对后世的影响深远,不仅是中医学的经典著作,也是中国古代哲学和文化的重要组成部分。

其关于生命、健康、疾病等课题的探讨,对于现代医学和人类文明的发展都具有重要的启示作用。

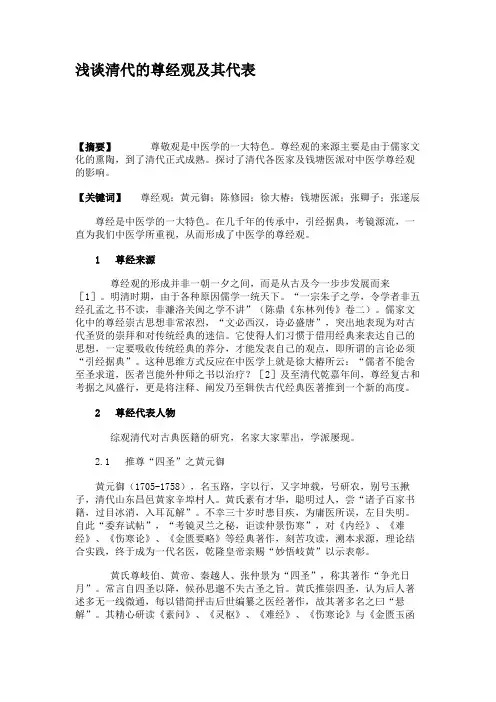

浅谈清代的尊经观及其代表【摘要】尊敬观是中医学的一大特色。

尊经观的来源主要是由于儒家文化的熏陶,到了清代正式成熟。

探讨了清代各医家及钱塘医派对中医学尊经观的影响。

【关键词】尊经观;黄元御;陈修园;徐大椿;钱塘医派;张卿子;张遂辰尊经是中医学的一大特色。

在几千年的传承中,引经据典,考镜源流,一直为我们中医学所重视,从而形成了中医学的尊经观。

1 尊经来源尊经观的形成并非一朝一夕之间,而是从古及今一步步发展而来[1]。

明清时期,由于各种原因儒学一统天下。

“一宗朱子之学,令学者非五经孔孟之书不读,非濂洛关闽之学不讲”(陈鼎《东林列传》卷二)。

儒家文化中的尊经崇古思想非常浓烈,“文必西汉,诗必盛唐”,突出地表现为对古代圣贤的崇拜和对传统经典的迷信。

它使得人们习惯于借用经典来表达自己的思想,一定要吸收传统经典的养分,才能发表自己的观点,即所谓的言论必须“引经据典”。

这种思维方式反应在中医学上就是徐大椿所云:“儒者不能舍至圣求道,医者岂能外仲师之书以治疗?[2]及至清代乾嘉年间,尊经复古和考据之风盛行,更是将注释、阐发乃至辑佚古代经典医著推到一个新的高度。

2 尊经代表人物综观清代对古典医籍的研究,名家大家辈出,学派屡现。

2.1 推尊“四圣”之黄元御黄元御(1705-1758),名玉路,字以行,又字坤载,号研农,别号玉揪子,清代山东昌邑黄家辛埠村人。

黄氏素有才华,聪明过人,尝“诸子百家书籍,过目冰消,入耳瓦解”。

不幸三十岁时患目疾,为庸医所误,左目失明。

自此“委弃试帖”,“考镜灵兰之秘,讵读仲景伤寒”,对《内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》等经典著作,刻苦攻读,溯本求源,理论结合实践,终于成为一代名医,乾隆皇帝亲赐“妙悟岐黄”以示表彰。

黄氏尊岐伯、黄帝、秦越人、张仲景为“四圣”,称其著作“争光日月”。

常言自四圣以降,候孙思邈不失古圣之旨。

黄氏推崇四圣,认为后人著述多无一线微通,每以错简抨击后世编纂之医经著作,故其著多名之曰“悬解”。

内经B第1-9次作业XXX《内经B》第1次作业A型题:1.《素问.阴阳应象大论》五志所伤的规律,过忧则C.伤肺2.现存最早的分类研究《内经》的注本是D.XXX内经太素3.《素问.阴阳应象大论》中“飧泄”的含义是E.下利完谷不化4.《素问.阴阳应象大论》中“chen胀”是指A.胸腹胀满5.《素问.阴阳应象大论》五味所伤的规律,过食甘味可E.伤肉6.《素问.阴阳应象大论》“飧泄”的病机是C.清阳衰于下不能升7.现存最完整的分类研究内经的注本是A.类经8.《素问.阴阳应象大论》中“热胜”的病变是B.肿9.阳胜病耐冬不耐夏的原因是B.不能适应自然气候的变化10.《素问.阴阳应象大论》指出阴阳之性是C.阴静阳躁11.《素问.阴阳应象大论》中的“味伤形”主要指的是药食A.偏嗜12.据《素问.阴阳应象大论》五味所伤所胜的论述,辛味对人的损伤是D.伤皮毛13.据《素问.生气通天论》所述,人体阴阳平衡协调的关键是D.阳气固密于外14.《素问注证发微》的作者是A.XXX15.壮火散气,其气指的是什么。

A.元气16.《素问金匮真行动》所述长夏的多发病是B.洞泄寒中17.《素问.阴阳应象大论》指出“阴阳之征兆”是D.水火18.《素问.阴阳应象大论》“清阳出上窍”的清阳是指D.水火B.水谷化生的精微物资B.水谷化生的精微物资19.《素问.阴阳应象大论》说“故清阳为天,浊阴为地,地气上为云,天气下为雨,雨出地气,云出天气”此段主要说明了: A.阴阳互根和升降20.明代XXX的《内经》注本是C.灵枢注证发微21.《素问.阴阳应象大论》五味所伤的规律,过食咸味可C.伤血22.《黄帝内经》这一书名最早见于E.《汉书.艺文志》23.《素问.阴阳应象大论》所言“治病必求于本”的“本”是指E.阴阳24.据《素问.阴阳应象大论》“味归形,形归气”之气是指D.真元之气25.按照《素问金匮真行动》的阴阳发病学的实际,春病在A.阴26.据《素问.阴阳应象大论》“寒伤形,热伤气,气伤痛,形伤肿”的理论,“先痛而后肿者”是由于:A.气病及形27.《黄帝内经》书名中“XXX”实指B.伪托之词28.《素问.阴阳应象大论》中“阳为气,阴为味”的“气”是指A.药食之气29.据《素问.阴阳应象大论》五味所伤所胜的理论,苦味的药理特性是E.苦伤气30.《素问.金匮真言论》说“故春夏善病鼽衄”其病机是A.春气主升,阳气上升故鼽衄31.《素问.阴阳应象大论》“清阳发腠理,浊阴走五脏”的“浊阴”是指C.化生的精血津液32.《素问.阴阳应象大论》“chen胀”的病机是D.浊阴滞于上而不克不及降33.《素问.金匮真行动》中将五畜,五谷归属于五时五行,说清楚明了C.XXX限制干系34.《内经》XXX的年代最可能在B.西汉35.《素问.阴阳应象大论》“血生脾”的含义是C.心生脾36.《素问.阴阳应象大论》中“腹满,死”的机理是D.脾气内绝37.《素问.阴阳应象大论》中指出:“地之湿气”侵入人体最容易引起的病变是D.皮肉筋脉B型题:A.食气B.生气C.耗津D.耗血E.化精1.按照《素问.阴阳应象大论》的内容,少火B2.按照《素问.阴阳应象大论》的内容,壮火AA.医经原旨B.类经C.内经类解D.医经读E.XXX内经太素3.现存最早分类研究《内经》的注本是E4.现存最完全分类研讨《内经》的注本是BA.内经知要B.医经原旨C.医经读D.读素问纱E.XXX内经太素5.选择最简研究《内经》的注本是C6.选择分类研究《内经》最早的注本是EA.精血津液B.营气C.肾阴D.水谷E.糟粕7.《素问.阴阳应象大论》“浊阴出下窍”的浊阴是指E8.《素问.阴阳应象大论》“浊阴归六腑”的浊阴是指D9.《素问.阴阳应象大论》“浊阴走五脏”的浊阴是指AA.饮食物化生的精气B.呼吸之气C.XXX之气D.阳气E.宗气10.据《素问.阴阳应象大论》出上窍的清阳是指A11.据《素问.阴阳应象大论》实四肢的清阳是指A12.据《素问.阴阳应象大论》发腠理的清阳是指CA.《甲乙经》B.《针经》C.《九灵》D.《脉经》E.《九卷》13.《灵枢》的书名,XXX称之为E14.XXX称之为B第2次作业A型题:1.《灵兰秘典论》称为“受盛之官”的脏腑是B.小肠2.根据《素问.五脏别论》以下列哪项除外均属传化之府D.胆3.根据《素问.五脏别论》胆应属于D.奇恒之府4.据《灵枢.本神》原文,下列除哪项外均是毛病的B.所以任物者谓之心5.魄门是指C.肛门6.据《灵枢.邪客》,除哪一项外均是宗气的感化B.营养四肢百骸7.《灵兰秘典论》“使道闭塞而不通”的“使道闭塞而不通”的“使道”是指E.脏腑相使之道8.《灵枢.本神》“所以任物者谓之心”是指 E.心具有接受外界事物并进行分析应答的能力9.《灵兰秘典论》称为“传导之官”的是E.大肠10.除下列哪项外,均体现了《素问.五脏别论》“魄门亦为五脏使”的含义 C.魄门的启闭,依赖胃气的下降11.《灵兰秘典论》“仓廪之官,五味出焉”的内脏是A.脾胃12.据《素问.太阴阳明论》,脾与四季的关系是C.脾不主时13.按照《素问.五脏别论》脉应属于D.奇恒之府14.《素问.六节藏象论》心的阴阳属性当是A.阳中之太阳15.根据《素问.五脏别论》五脏的主要生理功能是E.藏精气而不泻16.《素问.经脉别论》“府肉体明,留于四脏”之“四脏”是指C.心肝脾肾17.《素问.六节藏象论》指出人体以五脏为本,其是肾为D.封藏之本18.《素问.六节藏象论》认为肺的主要功能是A.气之本19.下列除哪项外均体现了《素问.五脏别论》传化之府的特性B.地气所生20.根据《素问.五脏别论》“满而不实”的“满”是指B.精气充满21.《素问.六节藏象论》提出心在人体生命活动中的紧张意义是A.生命的根本22.《素问.六节藏象论》中关于肝的生理功能,下列哪项是“罢极”的最佳含义E.勇猛耐劳23.《素问.六节藏象论》肝的阴阳属性当是D.阴中之少阳24.根据《素问.五脏别论》魄门应属于XXX之府25.根据《素问.五脏别论》骨属于D.XXX之府26.据《灵枢。

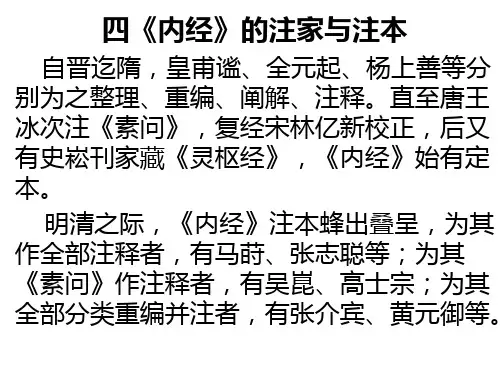

《黄帝内经》的主要注家与注本有哪些?南朝·全元起《内经素问训解》是《内经》最早的注本。

注释《素问》当时已存的八卷。

本书已亡佚,但其目录收录于《素问识》中,《新校正》中保留其部分篇目及全元起注解。

隋·杨上善《黄帝内经太素》该书将《内经》的《素问》、《灵枢》合在一起进行分类编排,共分十九大类,每类分若干篇目,并加以注释。

该书《素问》的经文保存了王冰改动前的原貌,具有很高的文献价值。

唐·王冰《黄帝内经素问》王冰将《素问》重新整理编次,刊正谬误,补入运气七篇,并加以注释。

以二十四卷本行世。

明·马莳《黄帝内经素问注证发微》、《黄帝内经灵枢注证发微》是通注《内经》的全书。

其所注《灵枢》颇为人称道。

明·吴昆《吴注内经素问》以王冰的二十四卷本为底本加以注释,注文阐发医理深入而不流于空泛。

该书有直改经文或增减经文现象。

明·张介宾《类经》将《内经》分类并注释,共分十二大类,三百九十目,是现存全部类分《素问》、《灵枢》最完整的一部书。

其注释义理周详,明白晓畅。

清·张志聪《黄帝内经素问集注》、《黄帝内经灵枢集注》是张志聪及其门人集体注释《内经》的一部书。

对前人之注,做到了取其精华,厘正误说,且有新意。

清·高士宗《黄帝素问直解》其注释简洁明白,要言不繁。

元·滑寿《读素问钞》是《素问》的摘要选注本。

明·李中梓《内经知要》系摘《素问》、《灵枢》之要文、要义编纂而成,是医学入门读物。

日·丹波元简《素问识》、《灵枢识》;日?丹波元坚《素问绍识》三部书精选诸家注解,并提出个人看法。

持论公允,注重考据。

编辑:安健环。

《内经笔记之马莳吴崑注本》

马莳的《素问注证发微》、《灵枢注证发微》。

马莳,字仲化,号“玄台子”,明代会稽人。

所著《素问注证发微》与《灵枢注证发微》变唐-王冰的《黄帝内经素问》二十四卷复为九卷,每卷九篇,以合九九八十一篇之旧;并将其分成若干章节,然后分章节予以注证,不同于以前注家的随句注解之模式。

马莳所注《素问》部分之《素问注证发微》并不为他人所称许,但在某些地方亦颇能传承经旨。

马莳所注《灵枢》部分之《灵枢注证发微》多论经脉、腧穴和针刺,以前也很少被人重视。

然而马莳之注可称为专门研究《灵枢》之启端!由于马莳素娴熟经脉、腧穴、针灸之术,其注证又认真负责因而马莳所注《灵枢》之《灵枢注证发微》深得后人称许。

正如汪昂所说:“《灵枢》以前无注,其文字古奥,名数繁多,观者蹙额颦眉,医家率废而不读。

至明始有马玄台之注,其疏经络穴道,颇为详明,可谓有功后学。

虽其中间有出入,然以从来谓书之难,而能力开坛站,以视《素问》注,则过之远矣。

”

吴崑的《素问吴注》。

吴崑,字山甫,号鹤皋,又号“参黄子”,明代安徽歙县人。

出身书香门第,医药世家。

吴崑继承了王冰、林亿等人的成果,以王冰二十四卷本为基础,删繁就简,引申发挥。

吴崑的工作包括注释与删节补正两方面。

他临床经验丰富,很多观点来自临床实践其注释及删节补正有不少医理发挥,发前人之未发;

他删节经文不遵古籍校勘法度,甚至将一己之见混入正文,为此受到后世的批评。

在历史上,除了唐代人王冰注,复经宋林亿等人校正而流传至今的《素问》,以及南宋人史崧整理而传世的《灵枢》外,《黄帝内经》还有很多注家与注本。

其中,最早的注本,是南朝时全元起的《内经素问训解》。

《内经素问训解》注释的是《素问》当时已存的八卷。

现在,其目录收录于《素问识》中。

隋朝时,杨上善将《内经》的《素问》《灵枢》合在一起进行分类编排。

这就是《黄帝内经太素》。

由于该书《素问》的经文保存了王冰改动前的原貌,所以,具有很高的文献价值。

唐朝时,王冰不仅将《素问》重新整理编次,刊正谬误,而且还补入运气七篇,并加以注释。

于是,《素问》开始以二十四卷本行世。

明朝时,马莳通注《内经》全书,即:《黄帝内经素问注证发微》《黄帝内经灵枢注证发微》。

此时,将《内经》分类并注释的,是张介宾的《类经》,全书共分12大类,390目,不仅注释义理周详,而且明白晓畅,因而,是现存全部类分(《素问》《灵枢》最完整的一部书。

除以上注家与注本外,《黄帝内经》比较著名的注家与注本,还有元朝时滑寿所注的《读素问钞》,这是《素问》的摘要选注本。

而《黄帝内经素问集注》《黄帝内经灵枢集注》这两种注本,则是清朝时的张志聪及其门人集体注释。

他们的注释,不仅取其精华,厘正误说,且有新意。

一. 医经1. 内经(素灵合编)0001补注黄帝内经素问二十四卷素问补遗一卷·灵枢十二卷(唐)王冰(宋)林亿等校清光绪三年浙江书局据明武陵顾氏影宋佑本刻十册九行二十一字小字双行字数同白口左右双边又一部(十册)0002黄帝内经素问灵枢各二十四卷(唐)王冰注(宋)林亿等校正民国十七年中国学会影印守山阁本十二册0003黄帝内经素问注证发微九卷黄帝内经灵枢注证发微九卷素问补遗一卷(明)马莳注清光绪五年善成堂刻本太医院藏板二十四册十行二十二字小字双行字数同白口四周单边0004类经三十二卷附图翼十一卷附翼四卷(明)张介宾撰明天启四年天德堂序刻本金阊童涌泉梓二十四册八行十八字小字双行字数同白口四周单边0005素问灵枢类纂三卷(清)汪昂辑1.清日新书庄刻本三册八行二十二字小字双行字数同白口四周单边2.民国十三年上海世界书局三册0006医经原旨六卷(清)薛雪集注杨采青重校清扫叶山房刻本六册十行二十一字小字双行字数同白口四周单边又一部(六册)0007素问悬解十三卷附校余偶识一卷(清)黄元御解清同治十一年易湖冯氏刻本七册十一行二十三字小行双行字数同白口左右双边0008内经述(清)方本恭述北京中医学院图书馆影印一册0009黄帝内经素问灵枢经各九卷(清)张志聪集注清光绪十六年浙江书局刻本十四册九行二十字小字双行字数同白口四周双边0010群经见智录恽铁僬著民国十一年武进恽氏铅印本二册0011鬼僦术三卷陆锦燧编民国二十四年铅印本三册0012黄帝内经素问灵枢合编各十卷(明)马莳(清)张志聪合注民国十五年锦章书局十八册0013重广补注黄帝内经素问二十四卷(唐)王冰撰清光绪十年京口文成堂摹宋刻本十册十行二十三字小字双行三十字白口左右双边0014黄帝内经素问二十四卷(明)吴昆注1.明万历三十七年石室藏版六册九行二十四字小字双行字数同白口左右双边2.清大兴堂刻本六册九行二十四字小字双行字数同白口左右双边又一部(六册)3.清正学斋藏版八册九行二十四字小字双行字数同白口左右双边0015内经概要自编手抄本二册0016唐氏中西医判(清)唐宗海撰民国三年上海千倾堂书局石印二册2. 素问0017黄帝内经素问二十四卷(唐)王冰注(宋)林亿等校正民国恽氏影宋本八册十行二十字小字双行三十字白口左右双边0018注黄帝内经素问二十四卷(唐)王冰注(宋)林亿等校正丹波元坚撰序日本安政二年(1855)占恒室藏版九册十行二十字小字双行三十字白口左右双边0019黄帝内经素问九卷(清)张志聪集注清太医院藏本十二册九行二十字小字双行字数同白口四周双边又一部(八册)0020補註释文黄帝内经素问十二卷黄帝素问灵枢经十二卷附素问遗篇一卷素问(唐)王冰註(宋)林億等校灵枢(宋)史崧音释明嘉靖赵康王朱厚煜居敬堂刻本二十四册八行十七字白口四周双边0021素问直解九卷(清)高士栻(士宗)注解清光绪十三年浙江书局重刻本八册九行二十字小字双行字数同白口四周双边0022黄帝内经素问直解九卷(清)高士栻(士宗)注清光绪十三年三余堂木刻八册九行二十字小字双行字数同白口四周双边0023黄帝内经素问注解十卷孙沛注解民国二十七年北京铅印本五册3. 灵枢0024黄帝内经灵枢注证发微九卷补遗一卷(明)马莳注清光绪五年坊刻本太医院藏板八册十行二十一字小字双行字数同白口左右双边0025灵枢经九卷(清)张志聪注清光绪二十九年善成堂藏板十二册九行二十字白口四周双边4. 难经0026王翰林集注黄帝八十一难经五卷(宋)王惟一校商务印书馆影印四部丛刊本二册十行二十字白口四周单边二. 基础理论1. 理论综合0027医林改错二卷(清)王清任著1.清光绪京都善成堂藏版两册九行二十字白口左右双边2.1955年上海锦章书局刻一册0028秦氏医学讲义秦伯末著民国十九年秦氏同学会铅印本八册0029病理学读本二卷张寿颐编民国浙江兰溪中医学校选录铅印本二册0030国医生理新论朱国军撰民国二十四年上海中医书局刻三册0031医门初学万金一统要决分类(太医院增补医方捷径)太医院原本(明)罗必炜参订子目:(1)四言举要一卷(2)青囊药性赋五卷(3)医方捷径四卷清光绪十四年李光明莊刻本(两层楼)四册六行八字白口四周双边2. 藏象. 病源0032重刊巢氏诸病源候总论五十卷(隋)巢元方等撰1.清光绪元年湖北崇文书局刻八册九行二十四字白口左右双边2.清光绪十七年池阳周氏刻本八册十一行二十一字白口四周双边3.清序刻本八册九行二十四字白口左右双边0033简明中西汇参医学图说(清)王有忠编清光绪三十二年广益书局石印四册三. 伤寒. 金匮1. 伤寒. 金匮合编0034仲景全书五种二十卷(汉)张机(仲景)述清光绪十八年成都崇文斋刻本子目(1)集注伤寒论十卷(明)张卿子参注(2)金匮要略方论三卷(汉)张机撰(3)伤寒类证三卷(金)宋云公编(4)伤寒明理论三卷(金)成无己撰(5)运气掌诀录一卷(清)曹乐斋撰八册十一行二十二字白口左右双边0035伤寒杂病论十六卷(汉)张机述民国二十一年写印本四册2. 伤寒论0036伤寒总病论六卷(宋)庞安时撰1 . 民国进业书局影印四册2. 民国一年武昌医馆重刻本二册0037增注类证活人书二十二卷(明)吴勉学校1.清光绪十年序刻本四册(有图)十行二十字黑口左右双边2.民国八年上海文瑞楼石印本四册0038伤寒百证歌五卷(宋)许叔微撰民国藏修书屋二册0039增订伤寒百证歌注四卷(宋)许叔微撰(民国)何廉臣增订民国十七年上海六也堂书药局铅印四册0040注解伤寒论十卷附明理论四卷(汉)张仲景述王叔和撰成无巳注解清光绪六年刻本扫叶山房藏板六册(有图)十行二十字小字双行字数同白口左右双边0041仲景伤寒补亡论二十卷(宋)郭雍(子和)撰清宣统三年武昌医馆重校心太平轩本刊本四册九行二十字黑口左右双边又一部(四册)0042伤寒六书六卷(明)陶华述吴勉学校敦化堂刻本子目(1)陶氏家秘一卷(2)明理绪论一卷(3)伤寒琐言一卷(4)杀车槌发一卷(5)一提金启蒙一卷(6)证脉截江一卷八册十行二十字白口四周单边0043陶节菴伤寒全生集四卷(明)陶华著叶天士评1.清嘉庆二十四年桐石山房刻本四册九行二十字白口左右双边2.清书业堂藏版眉寿堂刻本四册九行二十字白口左右双边3.民国一年上海江东书局石印本四册0044伤寒论條辨八卷附录三卷(明)方有执(中行)撰民国十四年渭南严氏孝义家塾据清康熙浩然楼本重刊四册0045伤寒补天石二卷(明)吴中戈著朱陶性校清金阊经义堂重刊四册八行二十字白口四周单边0046伤寒绪论二卷(清)张璐撰述(日)前田安宅子仁再订文化元年思德堂刊本二册十二行二十三字白口四周双边0047伤寒来苏集八卷内附仲景一百十三方解(清)柯韵伯著子目(1)伤寒论注四卷(2)伤寒附翼二卷(3)伤寒论翼二卷1.清乾隆二十年绥福堂刻本六册十行二十一字白口左右双边2.清金阊绿慎堂藏版六册十行二十一字白口左右双边3.清序刻本八册十行二十一字白口四周单边0048伤寒来苏集四卷伤寒附翼二卷(清)柯韵伯原本叶天士评批1.清苏州扫叶山房藏版六册十行二十一字白口左右双边2.清刻本六册十行二十一字白口四周单边0049伤寒论后條辨十五卷(清)程应旄注王式钰校清美锦堂梓行刻本十册十行二十字白口四周单边0050伤寒论翼四卷(清)柯韵柏著清光绪十九年上海文瑞楼印四册十行二十五字白口左右双边0051伤寒辩证四卷(清)陈尧道(素中)撰上海汇文堂书局印行一册0052伤寒论集注六卷(清)张志聪注释高士宗纂集1.清平远楼藏版六册九行二十二字白口四周单边2.民国二十二年上海广益书局刻三册0053伤寒论三注十六卷(清)周杨俊辑1.清光绪十三年渔古山房刻本六册九行二十一字白口四周单边2.清宣统二年扫叶山房石印六册十四行三十一字白口四周双边0054伤寒论三注十八卷(清)喻嘉言方中行周禹载合注浙江书局刻本八册九行二十一字白口四周双边0055伤寒论直解六卷附伤寒附余一卷(清)张锡驹注解清三余堂序刻本四册九行二十字小字双行字数同白口四周单边0056伤寒大白四卷(清)秦皇士(之桢)撰1. 清吴门宁瑞石印本四册2. 民国四年重刻四册0057张仲景伤寒贯珠集八卷(清)尤怡注1.清嘉庆十五年序刻本苏州来青阁藏版四册十行二十字白口四周单边2.民国年间上海千顷堂书局四册0058张仲景伤寒论贯珠集八卷(清)尤怡注清嘉庆十五年序刻本苏州会文堂藏板六册十行十字白口四周单边0059孝慈备览(清)汪纯粹著清雍正十二年序刻本杭城並育堂梓行四册九行二十字黑口四周单边0060再重订伤寒集注十卷(清)舒诏著清乾隆三十五庚寅序刻本味经堂藏版四册十行二十二字白口四周单边0061叶氏医效秘传三卷(清)叶天士述吴金寿校清道光十一年序刻本貯春仙馆吴氏藏版三册八行二十一字白口左右双边0062医效秘传三卷(清)叶天士述吴金寿校清道光十一年序刻本貯春仙馆吴氏藏版三册八行二十一字白口左右双边0063吴氏医学述第五种伤寒分经十卷(汉)张仲景著吴仪洛订清乾隆三十一年序刻本利济堂藏板八册九行十九字小字双行字数同白口四周单边0064重订伤寒集注四卷(清)舒驰远著清乾隆三十五年序刻本文光堂梓四册十四行二十四字白口四周双边0065伤寒第一书四卷余二卷(清)车宗辂胡俊宁仝述1. 清光绪十一年奎照楼刻本六册九行二十二字白口四周单边2. 1917年二友书屋石印本三册3. 民国十七年广益书局石印本四册0066伤寒论辑义按恽铁樵撰民国十五年铅印本十册0067伤寒医决串解六卷伤寒真方歌括六卷(清)陈念祖撰民国商务印书馆排印一册0068伤寒论脉证式校补八卷(日)川越正淑撰张骥校补民国二十六年成都义生堂刻本六册0069伤寒寻源三卷(清)吕震名撰清咸丰四年)版民国上海中医书局影印古本医学丛书三册0070仲景存真集二集(清)吴蓬莱编民国二十年上海锦章图书局印行三册0071临证医案伤寒辨证录十四卷后附胎产秘书(清)陈敬之著述陶尚白参订清光绪十年序刻本善成堂梓行(残本)十册九行二十二字白口左右双边(存十三卷,卷一至卷五,卷七至卷十四)0072注解伤寒论十卷后附明理论(汉)张仲景撰王叔和撰次成无巳注解清光绪二十二年湖南书局刊本六册(有图)十行二十字小字双行字数同白口左右双边0073张仲景先生伤寒一百十三方发明徐彬(忠可甫)著据北京中医学院图书馆所藏日本元禄九年刻本影印本六册0074包氏医案包育华、包识生同撰子目(1)伤寒论章节(2)伤寒方法(3)伤寒表(4)伤寒论讲义(5)伤寒方讲义民国十九年著者铅印本二册0075伤寒论汇注精华九卷汪莲石编扫叶山房石印本六册0076百大名家合注伤寒论十六卷吴考盘编次秦伯末辑民国十三年上海千顷堂书局石印本十六册0077伤寒研究四卷恽铁樵撰民国十三年上海商务印书局二册0078伤寒论识六卷何廉臣著民国十七年六也堂书药局印行六册0079新增伤寒广要十二卷(日)丹波元坚撰何廉臣新增民国二十年上海六也堂书药局铅印本六册0080曹氏伤寒发微四卷曹家达(颖甫)释民国二十年上海昌明医药药学社铅印本四册0081伤寒论十卷(汉)张机撰(晋)王叔和撰次(宋)林亿校民国二十年上海中医书局据日本观理药室摹明赵开美本影印(题作翻刻宋本伤寒论)四册0082增订条注伤寒心法八卷陈绍勋撰民国二十一年刊本八册0083二十世纪伤寒论六卷附静坐疗病法一卷刘亚农编辑民国二十三年聚珍阁印书局一册0084伤寒條辨费通甫著民国二十六年上海中国医学院铅印本二册0085伤寒杂病论义疏十六卷刘世桢撰刘瑞瀜义疏民国二十三年长沙商务印书馆铅印本十四册0086伤寒论、杂病论精义折衷朱弗(壶山)著民国二十五年华北国出学院出版四册0087伤寒论广训八卷巫烽注民国二十六年铅印本八册0088伤寒论浅说邱崇(宗山)撰民国二十一年和平印书局一册0089新释伤寒论李遂良注新宁医学社一册0090新伤寒证治庸言罗止圆著民国三十六年北京印书局铅印本一册0091伊尹汤液经六卷杨师尹考订民国三十七年一钱阁铅印本一册3. 金匮要略0092金匮玉函经二注二十二卷(元)赵以德衍义(清)周杨俊补注清同治二年上洋经义斋序刻本养恬斋藏版十册九行二十一字黑口左右双边0093金匮要略心典玉函经二注二十二卷(元)赵以德(良仁)衍义民国十年苏州萃芬书屋校刊六册0094金匮心典三卷(汉)张仲景原本(清)尤怡(在泾)集注清光绪七年崇德书院藏版三册十行二十一字白口左右双边0095金匮方歌括六卷(清)陈念祖定1.清光绪二年江左书林藏版扫叶山房重刻一册八行十八字白口左右双边2.清道光十六年序刻本文奎堂藏板三册八行十八字白口四周单边0096金匮要略浅注十卷(清)陈念祖集注清光绪十五年光裕书屋刻本六册八行十八字白口左右单边0097金匮玉函要略方论辑义六卷(日)丹波元简著日本文化九年序刻本聿修堂藏本十册十行二十三字四周单边0098张仲景金匮要略论注二十四卷(清)徐彬著清光绪五年重刻上海校经山房成记书局藏板八册九行二十字白口四周单边0099校正金匮要略心典三卷(汉)张仲景原本尤在泾集注雍正十年初刻本民国上海文瑞楼印三册0100 金匮伤寒补遗一卷(汉)孙祥麟撰民国二十八年影印线状二册四. 诊法1. 脉经. 脉诀0101脉经十卷(晋)王叔和撰清光绪十九年景苏圆校刊(题作景宋本)四册十二行二十字白口左右双边0102太素脉诀二卷(明)张太素述刘伯祥注北京天华馆铅印本二册0103脉诀汇编说统二卷附濒胡脉学诗四言举要便读(明)翟良撰清康熙六年序刻本老二酉藏板四册(有图)九行十八字小字双行字数同白口左右双边0104图注八十一难经辨真四卷附一卷(明)张世贤注沈徴垣重校清康熙三十二年爱日堂序刻本四册(有图)九行二十字小字双行二十四字白口四周单边0105脉经(晋)王叔和撰二册十一行二十一字白口四周双边清光绪十七年池阳周氏校刊本0106脉诀精华四卷蒋廷锡辑民国二十年千顷堂书局印本四册0107脉诀新编四卷刘本昌编民国三十一年湘潭连南乡刘氏培根堂刻本四册0108锓图注王叔和脉诀琮璜五卷(明)张世贤图解王叔和撰著清序刻本一册(有图)十行二十五字小字双行字数同白口四周单边2. 诸脉家学0109濒湖脉学三卷(明)翟良撰清光绪四年蜀东善成堂刻本二册九行二十字小字双行字数同白口左右双边0110四诊抉微八卷附管窥附餘一卷(清)林之翰纂述清雍正四年玉映堂刻本四册十行二十字白口四周双边0111脉简补义二卷(清)周学海撰见周氏医学丛书民国二十五年影印二册0112周澄之脉学四种十四卷(清)周学海撰辑子目(1)脉义简摩八卷(2)脉简补义二卷(3)诊家直诀二卷(4)辨脉平脉章句二卷清光绪二十一年池阳周氏藏板八册十一行二十一字白口四周双边0113中西脉学讲义二卷吴锡璜著民国九年上海文瑞印行一册0114脉学指南四卷卢其慎著民国十一年上海千顷堂书局石印四册0115历代名医外诊察病法五卷蒋廷锡辑民国十九年上海千顷堂书局印四册0116脉学正义六卷张山雷撰民国二十年兰溪协记书庄刊本八册3. 诊法0117伤寒舌鉴(清)张登汇纂民国五年重校上海江东书局印一册0118辨舌指南六卷曹炳章著民国六年绍兴育新书局石印六册0119医学脉灯脉微(清)常朝宣(明)施沛撰1995年中医古籍出版社影印四册五. 针灸1. 针灸通论0120针灸甲乙经十二卷(晋)皇甫谧撰清光绪十三年行素草堂刻本四册十二行二十字白口左右双边0121针灸大成十卷(明)杨继洲撰1.緑荫山房藏版十册十行二十二字白口四周单边2.清善成堂珍藏本十册(有图)十行二十二字白口左右双边3.清光绪十二年江左书林藏版十册(有图)十行二十二字白口四周单边0122针灸择日编集(朝)金循义等编(清)于希璟校清光绪十七年江宁藩署刻本二册十行二十五字白口左右双边0123勉学堂针灸集成四卷(清)廖润鸿著民国十九年北京天华馆印本四册0124针灸薪传集夏少泉等辑民国二十六年中国针灸医学专门学校铅印一册2. 针灸专论. 灸法0125针灸便用(清)张希纯述苏元箴记清咸丰六年刻本永怡堂藏板一册(有图七行十三字白口四周双边0126针灸传真四种孙祥麟撰民国十二年山西代县利石印局石印八册0127备急灸法一卷(宋)李闻人(耆年)述清光绪十七年江宁藩署重刻二册十行二十五字白口左右双边0128增图编纂针灸医案孙凤翔撰1981年杭州古旧书店复印本一册3. 经络孔穴0129十四经发挥三卷(元)滑寿撰民国二十五年针灸杂志社铅印本一册0130腧穴折衷二卷(日)安井元越著民国二十六年医界春社影印一册0131经穴纂要五卷(日)小板元祐纂辑文化庚午年东都下谷御成道青云堂版三册(有图)十行二十字小字双行二十五字白口上下双边0132经脉图考四卷(清)陈惠畴著1.清光绪四年刻四册八行二十四字小字双行字数同白口四周双边2.民国十七年上海民和书局四册0133铜人明堂之图四张4. 外治法0134理瀹骈文(清)吴师机撰四册十行二十一字白口四周双边清光绪六年序刻本六. 本草1. 本草经0135本草易读八卷(清)汪昂编民国十五年大成书局石印本一册0136本草经解要四卷附考证音训一卷(清)叶天士注清乾隆四十六年镌刻本卫生堂藏板二册八行二十字白口四周单边0137本草三家合注六卷神农原本后附徐灵胎百种录(清)郭汝聪集注七册十行二十字白口四周双边1.清刻本聚经阁藏板2.民国上海文瑞楼印行四册3.民国九年上海锦章书局四册0138神农本草经读四卷(清)陈念祖撰上海锦章书局石印一册0139本经疏证十二卷(清)邹澍撰清道光二十九年常郡晋升山房刻本十二册十一行二十一字白口左右双边0140本经序疏要八卷(清)邹澍撰清道光二十九年跋刻本十二册十一行二十一字白口左右双边(残本)缺1-3册0141本经疏证十二卷本经续疏六卷本经续疏要八卷(清)邹澍撰八册十一行二十一字白口左右双边1. 清道光二十九年刻本2. 上海千顷堂书局印行二十四册0142本草便读二卷(清)张秉成集选清光绪二十二年毗陵张氏刊本四册八行二十四字小字双行字数同白口左右双边0143神农本经经释(清)姜国伊著清刻本二册十二行二十五字白口四周双边0144本草崇原集说三卷附本草经读附录集说(清)张志聪注释仲学辂集说清宣统二年仲氏藏本四册十行二十字小字双行字数同白口左右双边0145神农本草经注论二卷孙子云讲述民国二十年济生医室铅印本四册0146普救回生草前后集二卷蜀都悯人居士纂辑民国十八年梓一册0147分类草药性附天宝本草不著撰人民国二十年新刊一册0148神农古本草经五卷刘復撰民国三十一年中国古籍医学会一册2. 诸家本草0149新修本草(唐)李勣等撰清光绪十五年夏德清付氏刊于日本存四册0150 经史证类大观本草三十一卷(宋)唐慎微纂清光绪三十年武昌柯氏重校刊本十六册十二行二十字黑口四周双边0151重修政和经史证类备用本草三十卷(宋)唐慎微撰曹孝忠校勘寇宗奭衍义1957年人民卫生出版社据明轩本影印十二册0152本草衍义二十卷(宋)寇宗奭编撰二册十二行二十一字黑口四周双边1.光绪三年序刻本2.上海中医书局发行二册0153本草品汇精要校勘记谢利恒撰清嘉庆时局刻本民国二十六年印行一册0154本草品汇精要四十二卷续集十卷(明)刘文泰等撰(清)王道纯续撰民国二十五年商务印书馆据故宫旧抄本铅印(附校勘记)六册0155本草汇言二十卷(明)倪朱谟撰1997年中医古籍出版社影印十二册0156本草纲目五十二卷附万方针线本草纲目拾遗、奇经考(明)李时珍撰清光绪十一年合肥张氏味古斋重校刊本四十八册(有图)九行二十字白口左右双边0157本草原始十二卷(明)李中立纂辑1.清善成堂梓六册十一行二十四字小字双行字数同白口四周单边2.清翠筠山房梓行八册(有图)十一行二十四字小字双行字数同白口四周单边0158绘图本草原始马应龙(伯光)撰上海扫叶山房本四册0159药品化义十三卷(明)贾印学撰李延是补订民国天津北门内文化印字馆铅印本二册十行二十三字白口四周双边0160本草述三十二卷卷首一卷(清)刘若金著薛恮秉校对1.清嘉庆十五年武进薛氏还读山房序刊本二十册十行二十字小字双行字数同白口左右双边2.1933年上海万有书局石印本十册0161本经逢原四卷(清)张璐撰述清嘉庆六年刻本四册九行二十字白口四周双边0162本草诗笺十卷(清)朱錀著清乾隆二十七年群玉山房刊本四册十行十八字白口左右双边0163长沙药解四卷(清)黄元御著清燮和精舍校刻本二册十二行二十三字白口四周单边0164草本从新六卷(清)吴仪洛辑乾隆丁丑善成堂序刻本六册九行十九字小字双行字数同左右双边0165本草分经(清)姚澜编杨泾之王德润重刊四册十四行十七字白口四周单边清光绪十八年刻本0166本草述钩元存十一卷(清)刘若金撰民国十年上海进化书局石印本八册0167植物名实图考(长编)二十二卷(清)吴其睿著清刻本二十二册九行二十四字白口四周双边0168本草思辨录四卷(清)周岩著清光绪三十年周氏徽尚室刻本四册十一行二十一字黑口左右双边0169本草纲目求真十一卷附脉理求真一卷(清)黄宫绣撰民国一年上海江东书局石印六册0170有用植物图说附国外本草(日)田中芳男撰明治二十四年帝国博物馆馆刊(全书图)0171大和本草十六卷(日)贝原笃信编录宝永六年已丑岁皇都书林(日文)二十一册十行二十字白口四周单边0172山居本草六卷(清)程履新撰1995年中医古籍出版社影印八册3. 药性本草0173藏府药式补正三卷(金) 张元素(洁古)著铅印本(嘉定张氏体仁堂医药丛刊本)三册0174雷公炮制药性解六卷(清)王子接(晋三)重订子目:(1)珍珠囊指掌补遗药性赋四卷(金)李杲编辑(2)雷公炮制药性解六卷(明)李中梓编辑清光绪三十二年扫叶山房藏版四册十二行二十四字小字双行字数同白口四周单边又一部(四册)0175。

内经选读各章提纲1.绪论一、《内经》成书年代《内经》内容既有战国的,又有秦汉时期的,跨越的年代很长,非一时作品。

最后成书在西汉末之前。

《内经》主要内容形成于战国,并自秦汉以来代有补充,将其汇集编纂成书的时间,可能在公元前一世纪的西汉中后期。

二、书名的由来与作者1,《内经》非一个医家所著,可看作是一部医家经验的论文汇集,亦有说成是“现存最早的一部医学的各家学说” 。

PS:《素问》由三部分组成第一部分(主体部分)成编汉以前第二部分(运气七篇)乃唐王冰增补。

第三部分(遗篇:刺法论和本病论)为宋刘温舒补入。

2,《素问》的含义:黄帝及其臣子的平素问答。

《灵枢》的含义:“灵枢”之名,系唐王冰所加,蕴涵着深刻的道家思想三、《内经》的沿革最早提到《内经》书名的:西汉《七略•艺文志》已亡佚现存文献中最早记载《内经》东汉班固《汉书•艺文志》黄帝内经十八卷最早明确指出《内经》包括两本书的是晋•皇甫谧《针灸甲乙经》晋代皇甫谧《甲乙经》序:“按《七略》、《艺文志》、《黄帝内经》十八卷,今有《针经》九卷,《素问》九卷,二九十八卷,即《内经》也”。

《素问》《素问》之名,始见于东汉末年张仲景《伤寒杂病论》。

张仲景《伤寒杂病论》自序:“撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎胪药录》,并平脉辩证,为《伤寒杂病论》合十六卷”。

《素问》第一个注释训解《素问》的是南朝齐梁间人全元起。

隋朝杨上善以此为底本撰《黄帝内经太素》现在通行的《重广补注黄帝内经素问》,就是经王冰收集整理,重新编次,并经宋林亿等校正宋•刘温舒又补上二篇《本病论》《刺论》•***《灵枢》《灵枢》最早称为《九卷》初见于汉末张仲景《伤寒杂病论•序》晋皇甫谧在《甲乙经》序中称为“针经”。

《灵枢》之名,始见于唐王冰序。

在其注书中将“灵枢”与“针经”混称。

《灵枢》北宋元佑八年(1093年),高丽献来《黄帝针经》现在通行的《灵枢经》,是经南宋史崧校正刊行的版本。

南宋绍兴乙亥年(1155年),史崧本四、《内经》的注家与注本隋•杨上善《黄帝内经太素》:1.分类研究《内经》开辟了先河.2.具有很高的文献价值 .唐•王冰《增广补注黄帝内经素问》:1.整理编次 .2.注释有价值.3.补充原有第七卷的亡佚,即“运气七篇”。

《黄帝内经》的注家与注本及校勘训诂文献简介《黄帝内经》自问世以来,历代医学皆奉为圭臬,演绎发挥、考核综编次、注释研究,给后人留下许可有价值的资料,是后人学习《内经》不要缺少的参考文献,为今人学习《内经》的富贵资料。

现将历代对《黄帝内经》的注家与注本及校勘训诂文献简介如下。

一、类分注解有些医家认为,《内经》162篇文章,内容博大精深,不宜偏废。

为了方便研究,很多著作虽然把每一篇拆散而重新归类编排,但也一字不遗地将所有内容全部选入。

(一)全文类分1.唐•杨上善《黄帝内经太素》本书为最早类分注解《内经》的著作。

2.明•张介宾(张景岳)《内经》本书为现存最全类分注解《内经》的著作。

(二)择要类分1.元•滑寿《读素问钞》本书择要分类研究《内经》当为元•滑寿所首创,对后来类分注解《内经》影响深远。

2.明•李中梓《内经知要》由于本书所选内容量少而精且简练实用,释文浅近易懂又客观公允,并有不少独到发挥,阐发《内经》精义,颇受学者欢迎,为中医入门的读物,流传甚广。

3.清•汪昂《素问灵枢类纂约注》本书注释引用唐•王冰、北宋•林亿、明•马莳、明•吴崑、清•张志聪等诸家之言约十分之七,汪氏自注约占十分之三,经过删繁、辨误,使其语简义明,故名“约注”。

其注能结合临床经验,对阐释经旨颇多裨益,且不拘前人之论。

4.清•沈又彭《医经读》本书分为脏腑、疾病、诊法、治则四大类。

从实际运用来看,分类虽简,却也有可限之处。

(三)调整篇次类分1.清•黄元御《素问悬解》《灵枢悬解》本书为黄氏注文,条理分明,详略得当,颇有裨于明畅经旨,为学习《内经》的参考文献之一。

但该书亦以错文为说。

2.清•姚绍虞《素问经注节解》本书姚氏以王冰注为底本,参以宋之《新校正》,得以明•张介宾、明•马莳诸家注而参断之。

姚氏对王冰的讹误,发挥自己的见解,多有创见。

二、随文注解有些医家认为《内经》原貌不可轻易改动,将《内经》原篇逐字爱逐句阐释注解。

(一)单注《素问》1.唐•王冰《黄帝内经素问》本书注释条理缜密,释词简而有法,对理论多有发挥,宋以后的注家多以王注为规范,它的整理、注释,对《素问》流传贡献极大,其著《黄帝内经素问》经北宋•林亿等校正后名《重广补注黄帝内经素问》,即现在《素问》的通告本。

.【教学内容】1.《内经》的学术价值。

2.《内经》成书年代的各种观点及成书时间上下限的理由。

3.《内经》的流传情况及主要版本。

4.《内经》、《素问》、《灵枢》书名含义。

5.《内经》历代研究情况、注家及注本。

6.《内经》理论体系的基本内容。

【目的要求】1.了解《内经》的成书时代与作者。

2.了解《黄帝内经》、《素问》、《灵枢》的书名含义。

3.了解《内经》的流传简况。

4.了解《内经》的历代研究简况、主要注家与注本。

5.了解《内经》的基本内容。

【引言】《黄帝内经》(简称《内经》)是我国现存最早的一部医学典籍,是中国医学发展史上影响最大的鸿篇巨制。

《内经》的成编,确立了中医学的理论体系,为中国数千年来的医学发展奠定了坚实的基础,因此被后世尊为“医家之宗”。

《内经》不仅是一部医学名著,其中不少记载还在一定程度上反映了当时的社会背景、意识形态、学派主张和其他自然学科的成就,这些内容又与医学相互渗透,深刻地影响着医学,遂使该书成为一部以医学为主而涉及多学科的巨著。

千百年来,众多医家及有关学科专家对《内经》进行了广泛深入的研究,注疏、专论大量问世,使之形成了一门独立的学科——内经学,越来越受到中外学术界的重视。

【成书时代及作者】《内经》包括《素问》和《灵枢》两部分,共有162篇论文,其中多数篇章是以黄帝与岐伯等问答的体裁写成。

书名冠以“黄帝”,仅是崇古假托。

本节将主要从以下三方面讨论《内经》成书时代及作者。

1.古今关于《内经》成书时代与作者的不同观点。

2.从文献分析《内经》成编年代的上、下限。

3.从《内经》理论体系分析其成编的年代。

1.古今关于《内经》成书时代与作者的不同观点。

《内经》与《礼记》、《吕氏春秋》、《史记》、《淮南子》等书进行比较印证,有的从文字、音韵、方言等方面研究,也分别得出《内经》成书于战国或秦、汉的结论。

还有些学者对照东汉章帝时班固所撰集的《白虎通》,认为《内经》的脏腑——五行学说的建立应在西汉末至东汉末之间;有据《内经》大大晚于长沙马王堆西汉墓出土文物《阴阳十一脉灸经》等帛书,从而提出《内经》当成书于东汉时期。

明清传本:

(一)明英宗正统《正统道藏》本

《正统道藏》一书,为明成祖命道教第四十三代天师张宇初,以宋《郑和道藏》为蓝本进纂较,未果而亡。

至英宗正统九年始刻,诏通妙真人邵以正督校,重加订正,增所未备,次年付印告竣。

共五千三百零五卷,成梵夹装。

该书“太玄部”收《素问》《灵枢》《灵枢略》及《素问遗篇》等。

1.《素问》

2.《灵枢经》

3.《素问遗篇》及《灵枢略》

(二)明宪宗成化十年熊氏种德堂刊本

1.《素问》

2.《灵枢》

(三)明嘉靖四年乙酉年山东布政使司刻本

此本并附《素问入式运气论奥》三卷,《素问运气图括定局立成》。

此本仅刻《素问》十二卷,与元胡氏古林书堂刊本为同一系统,有仿以明熊氏种德堂刊本。

(四)明赵府居敬堂刊本

此本为明赵王朱厚火煜刊。

厚煜,明永乐帝朱棣第三子朱高燧五世孙,正德中袭封赵王,嘉靖中卒。

故此本亦当刻于嘉靖年间。

1.《素问》

2.《灵枢》

(五)明吴悌刊本

吴氏刊本,亦当在嘉靖年间,其退居之时。

1.《素问》

2.《灵枢》

(六)明嘉靖二十九年顾从德翻刻《素问》本

该本原以顾从德之父家藏宋刻本,经其父予以校雠,由顾从德与嘉靖二十九年,翻刻出世。

(七)明嘉靖历城儒教学教谕田经校刊本

此本早已散亡,现存仅有残本及重刊本。

1.《素问》

2.《灵枢》

(八)明万历绣谷书林周曰校刊本

1.《素问》

2.《灵枢》

(九)明万历吴勉学校刊《医统正脉本》

据歙县卫生局等编《新安医学史略》记:“吴勉学,字有遇,号师古。

明万历时,歙县丰南(西溪南)人。

博学藏书,留心医学。

家设木刻园,拥有十万两银子的资本,以毕生精力从事出版事业,校刊经史子集及医书数百种,校勘甚为精审,为明代新安最大的出版家。

他与万历二十九年(1601)校刊王肯堂的《古今医统正脉全书》四十四种,二百一十五卷,发行新安及全国各地。

”按:《素问》及《灵枢》即其中之二种也。

1.《素问》

2.《灵枢》

(十)明万历潘之恒《黄海》本《素问》

(十一)明书林詹林所刊本

1.《素问》

2.《灵枢》

(十二)清代版本

1、刊本清刊本有《素问》和《灵枢》合刻本,如道光二十九年金陵宋仁甫及光绪十年京口文成堂刻《重广补注黄帝内经素问》二十四卷本与《黄帝内经灵枢》十二卷本。

有《素问》、《灵枢》分刻者本。

如道光二十九年京口遵仁堂刻《重广补注黄帝内经素问》二十四本,三味堂刻《黄帝内经灵枢》十二卷本等

2 校刊本曾据别本对原文有所校勘者。

如咸丰三年钱熙祚守山阁校刻之《重广补注黄帝

内经素问》二十四卷本及《黄帝内经灵枢》二十四卷本

3 写本写本如《四库全书》所收《黄帝内经素问》二十四卷本,《灵枢经》十二卷本。

另有个别抄本,亦系据前朝刊本而加以重抄本。

《内经》注家与注本

1、明·马莳所注《黄帝内经素问注证发微》、《黄帝内经灵枢注证发微》

马莳通注《内经》,改变了唐以来《素问》和《灵枢》的各二十四卷,而复为每部九卷,每卷九篇,以合八十一篇之旧目。

然后分章节予以注证。

他注释《灵枢》的方法是”愚注释此书,并一本经为照应,而《素问》有相同者,则援引之。

至于后世医籍有讹者,则以经旨正之与分注之下。

然后之学者,当明病在何经,用针合行补泻,则引而伸之,用药亦犹是矣。

切勿泥为用针之书,而与彼《素问》有所轩轾与其中也”

2、明·吴菎注《内经素问吴注》仍以王冰的二十四卷为底本。

阐发医理深入而不流于空泛。

他对上、中、下焦水道分治的解释,不仅使《内经》理论得以发展,而且为水肿从肺、脾、肾三脏论治奠定了理论基础。

虽然吴菎对原文错简讹误之处作了一些改动,使之文理比较通顺。

但这种擅改经文的做法,“亦较嫌于轻擅”,是其不足之处。

3、明·张介宾着《类经》将《内经》的内容,分为摄生、阴阳、藏象、脉色、经络、标本、气味、论治、疾病、针刺、运气、会通,共十二大类、三百九十目,是现存全部类分《素问》、《灵枢》最完整的的一部书。

虽因分类而经文颠倒,但张氏仍一一注明出处篇名,以便查核,且有详尽的注释。

4、明·李中梓着《内经知要》全书分为上下两卷,分为道生、阴阳、色诊、脉诊、藏象、经络、治则、病能八篇。

5、清·张志聪着《黄帝内经素问集注》、《黄帝内经灵枢集注》该书为张志聪集其门人高世栻、子张兆璜等集体注释《内经》的著作。

注释《素问》时,对经文发挥甚多,有深入的领悟,主要反映出阴阳、脏腑、气血等气化学说的特点,为后人所重视。

他注的《灵枢》,着重于机理探求,“以理会针,因针悟证”是其注述的特点。

6、清·高世栻着《黄帝素问直解》他的注释不落窠臼,直书经旨。

本书除了注释明晓畅达,要言不繁外,还在每篇中,分为数节,眉目清楚,注释寥寥数语,便能大畅经旨,使人一目了然。

7、清·姚止庵着《素问经注节解》全书分为内、外两篇,内篇分为三卷四十八篇;外卷分为五卷三十一篇。

8、清·张琦着《素问释义》主要对《素问》中重要原文,用精炼之语言加以阐释,对于林亿《新校正》的校语基本上都采用了。