浅谈京剧《曹操与杨修》主要人物矛盾

- 格式:doc

- 大小:24.05 KB

- 文档页数:3

曹操与杨修教学目标通过梳理戏剧情节和品读人物语言,理解复杂而矛盾的人物性格;领会剧本通过富有个性特征的戏剧语言刻画人物内心世界的艺术手法;在理解剧本内容的基础上,探讨杨修之死的悲剧因素,体会编剧的用心。

说明:从体裁上看,属于剧本;从题材上看,属于历史故事新编;它所在的第三单元主题是“历史”。

历史故事中表现的人物矛盾冲突是学生学习这篇的兴趣点所在;现代改编中体现的反思是学生学习这篇的难点所在。

根据剧本的特点,拟设计从故事情节、人物性格和矛盾冲突这三个层面由浅入深地展开解读,最终挖掘出悲剧因素。

设计理念是,参与和对话。

参与——剧本的阅读诀窍在于假设自己是其中的演员;历史故事的解读诀窍在于假设自己是其中的人物。

参与意味着设身处地地把自己投入进去。

对话——与剧本中的演员对话意味着演出;与历史中的人物对话意味着思辨;与教学活动的参与者对话意味着学习。

教学指导思想是,把课堂变成舞台。

在这个舞台上展现剧中人物,同时也展现师生自己。

教学重点与难点重点:品评主要人物的矛盾性格;难点:领会杨修之死的社会因素。

说明:历史故事中表现的人物矛盾冲突是学生学习这篇的兴趣点所在。

在解读过程中应注意紧扣文本开展分析。

《三国演义》里相关故事是学生所熟知的,这些信息可能干扰课文的解读,从而使学生忽视课文的新编特点。

所以,应强调从中为发言找依据,牢牢把握住解读的对象。

现代改编中体现的反思是学生学习这篇的难点所在。

在反思“有没有可能避免悲剧”的过程中,学生容易陷入“没有依据地假设”误区,脱离文本虚构解决途径。

应注意及时指出错误,把讨论引导到对性格因素和制度因素的大方向上。

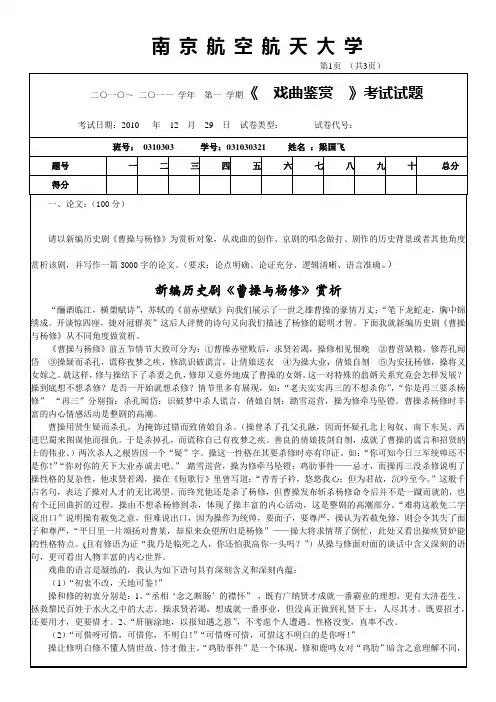

教学过程教学环节教师活动预设学生活动预设设计意图导入新品故事导入语:我们这堂课要学的是,这是一出京剧的选段,是戏里的两位主人公。

提出问题:课文大家事先都预习过了,那么他们之间发生了些什么?两人的关系怎么样呢?请你用一些合适的动词把中间那个“与”字替换掉:曹操杨修小结:曹操对杨修的态度是矛盾的:有爱也有恨,最终恨占了上风。

自恋型人格的悲剧--现代戏曲《曹操与杨修》人物悲剧性分析曹桐

【期刊名称】《文教资料》

【年(卷),期】2021()34

【摘要】1988年的新编京剧《曹操与杨修》与传统戏曲中的命运悲剧不同,其悲剧性不再围绕伦理道德的失序与重构展开,而采用西方现代戏剧的人格悲剧类型进行创作,聚焦曹操与杨修二人的人格矛盾进行叙事。

从宏观层面上,《曹操与杨修》的悲剧源于权势型人格与智能型人格的阶级文化矛盾,但借用科胡特的自体心理学进行分析,可以看出人物真正的悲剧根源在于深度的自恋型人格:杨修过度的自体客体移情与曹操的全能自恋型人格互相倾轧,分别外化为对真理的较真和对权威的偏执。

缺陷性人格所引导的人物行动同时又带有对于自我价值的极度确信,与黑格尔的悲剧性理论不谋而合,戏曲在细致的人性洞见中呈现出深刻的现代性特征。

【总页数】4页(P31-34)

【作者】曹桐

【作者单位】江苏省广播电视总台

【正文语种】中文

【中图分类】I20

【相关文献】

1.悲情苦境与悲剧性境遇——论古代戏曲对悲剧性感受的抒写方式

2.贯通历史的人格心理悲剧——京剧《曹操与杨修》赏析

3.悲情苦境与悲剧性境遇——论古代

戏曲对悲剧性感受的抒写方式4.从《曹操与杨修》看人生悲剧与知识分子悲剧5.从“历史人物”到“历史中的人”——从《蔡文姬》、《曹操与杨修》和《捉刀人》看曹操

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一部《曹操与杨修》让京剧界痛失两位优秀老生:关栋天和言兴朋本文文字部分由倚竹听琴原创,转载时敬请署明作者,照片素材源自网络。

京剧《曹操与杨修》是上海京剧院演出的历新编历史剧,该剧成功塑造了东汉时代的曹操和杨修两位历史人物:曹操与杨修,通过二人之间复杂而微妙的矛盾纠葛,展示了人性深度和复杂多面的特质。

该剧在第一届中国京剧艺术节上甫一亮相,即引起轰动,有人甚至称之为“里程碑”剧目。

京剧《曹操与杨修》然而,京剧《曹操与杨修》上演前后,两位杨修的饰演者关栋天(曾名关怀)和言兴朋都先后离开了上海京剧院,使得京剧界失去了两位青年精英。

本来杨修一角原定关栋天扮演并进入了排练,为参加中国京剧艺术节,上海京剧院临阵换将,换下关栋天,改由言兴朋饰演。

后来,大概是在一次响排中,坐在台下的关栋天望着台上的杨修伤心不已,当场痛哭流涕。

之后,关栋天带着心灵的创伤离开了上海京剧院。

关栋天在演唱京剧《贞观盛世》京剧《廉吏于成龙》京剧《金缕曲》曾经沧海难为水。

《曹操与杨修》上演五年之后,言兴朋在上海京剧院的体制改革中拒绝聘用,提出停薪留职,主动离开了上海京剧院,再一次轰动了梨园界内外。

言兴朋京剧《失空斩》言兴朋如此解释自己拒聘的动机:我觉得我们现在的体制改革需要有一个过程。

坦率地讲,还要等一个相当长的阶段。

真正达到提高生产力、提高效率,生产高质量的剧目,这样的局面还没有到来。

现在很大程度上还是“官本位”体制,生产、艺术建设很多都是短期行为,应付局面,用得着的时候拿你抵挡一阵。

《曹操与杨修》,我是被用上了,很幸运。

但是一晃五年了,我没有演过一出新戏。

尚先生也有这个问题。

不止我们两个,院里许多著名艺术家长年耗着的,多了!改变这种局面,不是一朝一夕的事情,但是作为我个人来说,我已年届不感,实在的,我等不起、消耗不起。

一个人能有几个五年可等?再等五年,就用不着我言兴朋了,得有“李兴朋”“张兴朋”了!实际一点儿说,我也是人,也要考虑生活得好一点。

新编历史京剧《曹操与杨修》

2001年04月04日20:27:51

赤壁之战后,汉

相曹操败而不馁,力

图东山再起,一统三国割据的局面。

他求贤若渴,甚至发布《求贤勿拘品行令》广罗人才,名士杨修为曹操赏识重用,并且政绩斐然。

然而,却酿成了一出悲剧。

曹操和杨修,都是出类拔萃的风云人物。

但他们既高大又卑微的双重品性,使他们终于无法携手共事,于是,便有了一系列盘根错节、叫人怦然心动的戏剧纠葛。

杨修终于被杀了。

曹操多么不想杀他,又不得不杀他;杨修多么不想得罪曹操,却又屡屡得罪了曹操。

两个卓绝的英才,两个高傲的灵魂,在无情的撞击中,一个过早地陨落了,一个也陷入痛苦和绝望……是耶?非耶?创作人员无意强加于人。

《曹操与杨修》深遂的意境、隽永的美感,以及编导着力开掘的世界性主题感染和震慑着当代观众。

剧中所传递的两种人格、两个灵魂的撞击所发出的悲天动地的震撼,每场演出都牵动着观众的心弦。

它获得了中国戏曲艺术最高荣誉“中国戏曲学会奖”,又获得了首届中国京剧艺术节唯一大奖─“程长庚金奖”。

其卓越的艺术成就被称为“中国现代戏曲的标志”。

(上海热线)

相关新闻

- 昆剧《三打白骨精》04月04日19:47

- 昆剧《玉簪记》04月04日19:44

- 昆剧《血手记》04月04日19:39

- 昆剧《司马相如》04月04日19:37

很好好一般差很差。

从京剧《曹操与杨修》看剧作、舞台与创作《曹操与杨修》是80年代推出的新编京剧,在剧作和舞台呈现上与传统京剧剧目有明显区别。

传统戏曲剧本是集诗词歌赋为一体的综合文学,讲一个引人入胜的故事,期间用诗歌抒情写意,一个可以反复品味的唱段优先于剧情推进。

若是以当下青年人的眼光看,传统戏曲的剧情就有些拖沓。

而《曹操与杨修》则明显不同,剧情起承转合步步推进,从两人初见如知己到产生隔阂,然后隔阂加深,最后走向毁灭,结构非常饱满,条理清晰。

其中矛盾冲突一环扣一环,确如西方戏剧理论所言,将曹操与杨修这两个人物摆在那,并不是作者要让悲剧发生,而是两人自己相互碰撞的结果。

剧中穿插了招贤者的戏份,可能因为人微言轻,仿佛是一个局外人的视角,这在之前的传统戏曲中还没有见过。

老师道明这样一个角色其实是作者用来表达自己的态度。

最后杨修临死与曹操作最后一次交流,招贤者也作了最后一次评论:“他们两边都不明白,可这不是明明白白的吗!”作者通过这样一个小角色发声,反衬了面对悲剧的无力感。

同为一代才人,一个身为领袖,生性多疑,一个身为部下,恃才放旷。

曹操生疑错杀孔闻岱是悲剧的引子。

面对这件事,曹操认为传出去会令贤才生畏,不敢前来,杨修则崇尚光明磊落,认为犯错是正常的,身为德高望重之人理应承担错误。

杨修坚持己见偏要逼曹操承认,间接杀害了曹操的夫人。

曹操打赌服输要为杨修牵马,杨修竟欣然接受,还觉得这是在维护领袖的言而有信。

从对话中也可得知杨修确聪明盖世,却总要正面争辩,不懂得给上级面子。

曹操因杨修才能而不忍杀他,杨修自以为曹操为图大业而不敢杀他,这样不稳定的联系终究不能维持。

杨修临死前与曹操对话,互指忘了本心,不解对方。

可见两人互相倾慕才华,身份地位和价值观却大为不同。

各自坚持各自的道理,悲剧就不可避免,京剧中如此深刻的剧本是非常难得的。

在舞台呈现上,比较直观的是保留虚拟性的主要特征,改变一桌二椅的简陋摆设,加强了舞台道具和灯光烟雾效果的运用。

从《曹操与杨修》看人生悲剧与知识分子悲剧作者:姬令野来源:《戏剧之家》2019年第10期【摘要】京剧《曹操与杨修》表现了曹操与杨修二人丰富的人格特点和矛盾心理,他们的互相需要和互相伤害既体现着掌权者与知识分子间不可调和的矛盾所带来的悲剧,也体现了黑格尔对宏观层面的人生悲剧性的思考。

【关键词】京剧;悲剧性;知识分子中图分类号:J824 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2019)10-0032-01在陈亚先先生编剧、马科导演的京剧《曹操與杨修》中,曹操作为大魏集团的统治者,四处求贤以期完成统一中国的宏图大业,作为知识分子的杨修一来到曹操帐下,就与好友孔闻岱为曹操立下汗马功劳。

然而曹操生性多疑,诛杀了功臣孔闻岱。

而杨修恃才傲物,得知真相后终其一生对曹操抱有极大成见。

该剧展现的就是一个恃才傲物的知识分子与一个生性多疑手段残酷的领导者之间如何互相需要同时又互相远离,继而导致一方死亡而另一方招贤纳士的计划落空,一统天下的志向无法实现的过程。

这部剧表现了曹操与杨修二人丰富的人格特点和矛盾心理,他们的互相需要和互相伤害也体现了掌权者与知识分子间不可调和的矛盾所带来的悲剧,也体现了黑格尔对宏观层面的人生悲剧性的思考。

舞台上,尚长荣先生细腻地演绎了曹操的复杂性格。

在曹操得知自己错杀孔闻岱的那一刻,尚长荣先生身体一歪,稍微一踉跄,观众看到这个驰骋战场、杀人如麻的奸雄曹操也有惊慌失措的时候;当倩娘在孔闻岱灵前安慰曹操,尚长荣先生一言不发,不断踱步,从舞台左边踱到中间,又从中间踱到舞台右边,继而沉默不语。

这一表演既不在于体现曹操杀妻前的凶悍,也不在于表演曹操的狡诈,观众感受到的是曹操内心的矛盾和不安,因此在倩娘刎颈自杀后,观众看到声嘶力竭去夺剑的曹操,心中除了对其狠辣性格的批判外,也会对这一人物给予一定同情。

由此可见,尚长荣先生在《曹操与杨修》一剧中演出了曹操性格的复杂,还原了历史人物的人性。

东汉末年的中国分崩离析,每个诸侯集团都想在乱世争得一席之地,在乱世,修身齐家治国平天下的传统士大夫理想早被弃之不理,生存下来只有靠谋略和诡诈,于是,“多疑”就成了曹操生存的一个必备要素。

戯曲鉴賞第七讲京剧《曹操与杨修》赏析•编剧:陈亚先•生于湖南岳阳农村,出身成份不好,2岁丧父,3岁丧母。

母亲在绣花簿留遗言:“古曰红颜薄命,我不红颜,命亦如斯。

”•只身漂泊异乡,因去外乡搞副业被关押,写万言“反省书”,文采飞扬,领导破例任民办教师。

后在县文工团当“临时工”编剧。

•剧本原为巴陵戏,发表于《剧本》月刊1987年第一期。

•创作启发:报告文学《胡杨泪》,主人公湖南湘乡学子钱钟仁。

•中国人,为什么要互相倾轧,力量抵消?“出头的椽子”为什么要“先烂”?中华民族漫长的历史,为什么自古高才多薄命?饰演杨修的演员:言兴朋、何澍《曹操与杨修》东来上海的原因之一,是陕西京剧院找不到¡°杨修¡±•言兴朋,祖父言菊朋、父亲言少朋、母亲张少楼、姑母言慧珠。

嗓音清亮甜润,扮相英俊儒雅,气质洒脱豪放,演唱严谨工整、文雅精细。

作为言派老生的第三代传人,他对言派演唱技巧有深刻的研究、透彻的理解以及良好的驾驭能力。

言兴朋继承传统,严格遵循言派老生¡°腔由字而生,字正而腔圆¡±的特点。

同时,在实践中融入自身特点,他的唱腔不骄不爆,腔高苍劲,圆柔而富于变化。

无论是演唱正宗的言派传统戏,还是新编戏,都颇得¡°精巧细腻、跌宕婉约,在轻巧中见坚定,在朴拙中见华丽¡±的言派神韵。

•何澍,扮相俊秀,表演潇洒大方,音色纯正,音域宽广,嗓音甜润宏亮,文武兼备。

•尚长荣•念白重于唱腔,前三场没有一个主要唱段•曹操的五种笑法舞台美术:•以斑驳凹凸的古城墙制成台框,二幕绘以历经风雨侵蚀后的二龙戏珠,图案采自清故宫的九龙壁,寓意深刻地诉诸于观众。

•布景采用手法写实的影片,充分显露石刻剥落、开裂的质感,给观众以沉重的历史沧桑感。

•背景色彩:明暗交替,冷暖对比。

寓意中华疆土大一统的圆月,在第一场为暖色;而到了最后一场则为冷色,四周配以层层叠叠、纠缠不清的网状树杈,揭示曹操对心目中的贤才杨修矛盾的情绪,也激发起观众经久难息的沉郁思绪。

作者:包亮曹操与杨修教学目标1、理解曹操与杨修复杂而矛盾的人物性格;2、领会剧本通过富有个性特征的戏剧语言刻画人物内心世界的艺术手法;3、探讨杨修之死的悲剧因素。

教学重点品评人物性格教学难点揭示杨修之死的社会因素教学过程课前准备1、阅读《三国演义·第七十二回》的评注本,熟悉“杨修之死”的故事内容,依样给课文写点评。

2、观赏京剧《曹操与杨修》选段,熟悉京剧的表演方式,加深对课文的理解。

一、品故事(5’)我们这堂课要学的是《曹操与杨修》,这是一出京剧的选段,曹操与杨修是戏里面的两位主人公。

课文大家事先都预习过了,那么他们之间发生了些什么?两人的关系怎么样呢?请你用一些合适的动词把中间那个“与”字替换掉,曹操杨修?小结:曹操对杨修的态度是矛盾的:有爱也有恨,最终恨占了上风。

二、品人物(10’)那么,为什么曹操对杨修是又爱又恨呢?这就要从曹操与杨修各自的性格中去找原因。

戏剧与小说相比的一大特征在于,它主要通过人物的台词来反映人物性格塑造人物形象。

接下来请你快速阅读课文,边圈画台词,边概括一些合适的形容词放在两个人的名字前面,的曹操与的杨修?求贤若渴聪明赤诚忌才多疑恃才傲主小结:曹操与杨修各自的性格是矛盾的:有优点也有缺点。

他们各自性格上的优点使得曹操实实再三不想杀杨修;他们各自性格上的缺点又使得曹操不得不杀杨修。

三、品矛盾(15’)带着“杀还是不杀?”的问题,故事在二人最后的对话中达到高潮,走向悲剧。

戏剧与小说相比的又一大特征在于,它不但可以读,还可以演可以看。

演员能通过独特的唱念、表情和动作揭示出台词之下的言外之意。

接下来,请大家欣赏京剧名角表演的高潮片断,同时思考:这个高潮片断的焦点在哪几个字眼上?请你再用一些合适的词把中间那个“与”字替换掉,曹操杨修?注意这次是一个双向的箭头了。

小结:曹操与杨修的心思其实是“明明白白的”;但他们都不能明白对方,或者说,理智上可能明白了,但情感上各怀苦衷,不愿意认可对方,作出妥协。

京剧《曹操与杨修》悲剧的原因剖析指导老师:李小林作者:刘嘉松学号:3140101195专业班级:航空航天1402摘要湖南艺术家陈亚先版的京剧《曹操与杨修》首映于上海京剧院,时间是1987年12月。

《曹》剧首映后不久,上海京剧团奔赴苏联访问,并在莫斯科、列宁格勒、塔林几大城市的舞台上巡回演出⑴,该剧的辉煌促成了其在京剧文化乃至戏曲文化在近代发展的一个至高点,饶是如此辉煌的一部戏剧作品也少不了争议,在此我谨引用吴剑前辈的观点,正确恰当地解读这部戏剧对于今后中国戏剧和中国戏曲的发展,都将是有极大的推动作用和积极意义的⑵,不奢求做到面面俱到,因此本文以曹杨两人的纠葛为线索,系统地分析两人之间悲剧的产生原因。

关键词:权利、人才、性格、目的、悲剧因素一.矛盾点介绍:谨代表本人认知,将剧情如下分配⑶1.“梦中杀人”篇1:曹操“祭郭”偶得良才杨修,杨修无意中举荐了与曹操有杀父之仇的孔文岱,孔文岱不记仇怨,为曹军的粮草马匹问题日夜奔波,深入胡地,乃至匈奴地界,辗转半年之久,终为曹操赚来大米良马。

但经庸臣诬告,曹操心中生疑,怕孔文岱对杀父之仇耿耿于怀,曹操于是设计将恐杀死。

事后才知道孔文岱真的为他赚来了良马无数,百米万石,此时的曹操悔恨万分,但他有着一方霸主的果断以及对局势清楚的分析,立马犒劳杨修。

然而被杨修问及孔文岱奖励一事,曹操人性里的一分矫情和虚伪显露了出来,也同样是出于对招贤大计的考虑,曹谎称梦中杀人,但杨修识透了个中关系,并未直接戳穿曹的谎言,此时曹杨两人结出梁子。

2.“梦中杀人”篇2:出于对好友的不甘以及对曹行为的抨击,杨修借机趁曹为孔守灵以曹之妻倩娘安慰曹操,希望曹能明白于心引咎自责,改过自新。

此处,整剧被推到悲剧高潮。

但是杨修没有考虑到曹操作为一方豪强应有的尊严威望,以及在那危急关头招贤纳士之时的军风谨严,更没考虑到曹操不为所动的恶劣后果,于是懵懂倩娘因这一计自刎身亡,曹操失去了挚爱,此时曹杨两人的矛盾陡然升级,杨怨曹操的冷酷无情,两次撒谎杀人不知悔改,恨自己煞费的苦心没打动曹操的沉沦,曹则恨杨修心机重城府深,恨他故意唆使倩娘,让自己难堪,不给自己退路。

作者: 刘厚生

出版物刊名: 上海戏剧

页码: 4-5页

主题词: 《曹操与杨修》 曹操与杨修 尚长荣 言兴朋 睚眦之怨 定距离 上海京剧院 智广 伊吕 士超

摘要: 两个性格在这里碰撞。

一个是曹操。

雄才大略,野心帝业,为此招贤纳士,爱才如命。

然而又决不容许才智之士超出自己。

相当豁达开朗,深藏城府不忘睚眦之怨。

不伯失败却又讳言失败。

一个是杨修。

才高智广,志在伊吕。

自视甚高而又甘为人下。

深怀知遇之感,忠心不二。

然而恃才傲物,锋芒毕露,对人不留余地,对已不备后路。

两个人相互都有巨大吸引力。

但两个人身上都有锋利坚硬的刺。

保持一定距离时惺惺相惜,相互敬重,拥抱在一起就免不了相互刺伤。

如果刺到要害之处,很。

从倩娘自刎浅谈《曹操与杨修》的戏剧冲突汉师1212班1220301221 马瑞“待到海晏河清把功庆,到坟前奠半碗剩酒残羹……”在倩娘对着曹操三叩首后拔剑自刎,我不清楚那时的倩娘是抱着怎样坚定的信念和爱恋,为了这样一个多疑且顽固的曹操轻易献出了自己的生命。

也许是为了夫婿的前途霸业,又或者即便自己有再多的不舍,曹操最终也还是会为了自己的利益而拔剑相向的吧。

戏剧中,在唱词结束之时,倩娘跪在地上作了最后的告别,而曹操拉着倩娘的手,我感受到这个男人的纠结与不舍,却还是在最终默许了妻子的自刎。

是曹操的多疑杀害了妻子吗,是,又或者不是。

暗藏在戏剧中的另一个刽子手,便是杨修。

纵然是曹操谎称梦中杀人引来杨修的猜忌,可杨修的直性子却也同时将无辜的倩娘推入了万劫不复之境地。

在倩娘出现以前,曹操与杨修初次结识在郭嘉的墓前,彼时二人由相互倾慕、结识到深谈,有相见恨晚之感,为一展报国长才,杨修同意担任曹阵营仓曹主簿一职,同时他也推荐好友孔闻岱为帮手,令他潜入东吴、匈奴,设计搜购军粮战马,并慨然立下军令状:半年之内,必使曹营“军粮满仓,战马充厩”。

然而正是因为孔闻岱的父亲被曹操所杀,曹操多疑的性格注定他并不能完全信任孔闻岱,半年过后,这位“宁肯我负天下人,不教天下人负我”的枭雄终于忍不住了,他在军粮战马到来之前杀了孔闻岱,却在得知自己误杀了忠良后谎称有“夜梦杀人”的病症,引来杨修的猜忌和借倩娘来试探曹操之举。

这便是《曹操与杨修》的第一重戏剧冲突,由孔闻岱之死引起,至倩娘自刎而告一段落。

这一次的冲突并未产生更重的后果,却也难掩曹操心内对杨修欲杀之而不舍得矛盾心态。

而在倩娘死后,戏剧进一步冲突化。

第二重矛盾则发生在出斜谷伐蜀的道路上。

由于曹操并未在十里地内猜中诸葛亮的战书而被迫给杨修牵马坠镫。

自尊心极强的曹操究竟是怎样忍耐了这位谋士一次又一次,也许他在牵马坠镫的那段路上,心内早已杀了杨修无数次了吧。

可怜杨修却也不懂一个主君成就霸业的心,他那聪明的脑袋或许救了他的命,却终究不及顽固的性子最终害了他自己。

京剧曹操与杨修观后感这戏一开场,曹操和杨修就跟两块磁石似的,相互吸引可又互相排斥。

曹操呢,那是一方霸主,威严得很,一亮相就带着股子霸气。

可杨修也不是省油的灯,那聪明劲儿就像脑袋上顶着个小太阳,晃得人眼晕。

先说这曹操,演员把他那种复杂的性格演得透透的。

他爱才,就像猫看到了鲜鱼,对杨修的才华那是垂涎三尺。

可是呢,他又小心眼儿,容不得杨修老是比他聪明,就像那种自个儿家的孩子老被邻居家孩子比下去的家长,心里窝着火。

每次看到曹操那眼神,一会儿欣赏,一会儿又透着算计,我就觉得这角色太立体了。

他在台上的一举一动,从捋胡子的小动作到大声呵斥的大动静,都像是在我心里挠痒痒,让我忍不住去琢磨他到底在想啥。

再说说杨修,这人可太有意思了。

聪明得都有点过头了,什么事儿都能看透,还老忍不住显摆。

就像那种考试总考第一的学霸,还老是拿着满分卷子在你面前晃悠。

他一次次地猜中曹操的心思,我都能感觉到曹操背后的小火苗蹭蹭往上冒。

而且杨修那身段,特别有韵味,举手投足间都是那种读书人的清高和傲气,就好像他不是曹操手底下的谋士,而是个随时准备给曹操上课的老师。

戏里的情节也特别抓人。

像“鸡肋”那一段,杨修从曹操说出的“鸡肋”两个字就猜出曹操想退兵,还自作主张地让士兵们收拾东西准备走。

这一下可捅了马蜂窝了,曹操那脸变得比翻书还快。

看着曹操生气的样子,我又觉得他可怜,好不容易当回老大,还老是被杨修看穿心思,这心里得多憋屈啊。

可杨修呢,他觉得自己没错啊,还振振有词,我就想,这人咋就这么轴呢?就不能给领导个台阶下?这戏里的服装和道具也特别讲究。

曹操那一身行头,一看就是大老板的打扮,长袍大袖的,威风凛凛。

杨修的衣服虽然没有曹操那么华丽,但是透着一股书卷气,简单却很有格调。

那些兵器、桌椅什么的,也都很精致,就像真把那个三国时期的场景给搬到舞台上了一样。

整个戏看下来,我就感觉这曹操和杨修就像两个刺猬,想互相取暖,可身上的刺老是扎到对方。

他们俩的矛盾不仅仅是个人之间的恩怨,更像是两种思想的碰撞。

浅谈京剧《曹操与杨修》主要人物矛盾

摘要:《曹操与杨修》是以京剧移植的剧目,剧中以大汉丞相曹操和帐下谋士杨修的矛盾为主要线索,上演了一系列盘根错节、叫人怦然心动的戏剧纠葛。

曹操与杨修都是历史上出类拔萃的人物,在京剧中他们既高大又卑微的双重品性,使他们在相处中产生了非常大的矛盾。

最终导致了杨修被曹操处死的结果。

关键字:曹操、杨修、人物矛盾、文字文本

正文:三国时期曹操与杨修之间的事一直被很多人讨论和研究,而在京剧《曹操与杨修》中他们的性格特点又有很多不同,下面从京剧的文字文本中谈谈曹操与杨修的戏剧人物矛盾。

曹操与杨修的矛盾可以主要概括为性格矛盾、身份矛盾和理想矛盾。

这三个方面的矛盾组成了曹操与杨修之间的主要矛盾。

京剧中的《曹操与杨修》与演义里面的剧情有一点区别,在京剧中少了关于杨修介入到曹丕和曹植党锢之争的情节,京剧中的剧情有曹操杨修初见于郭嘉墓前、曹操夜梦杀人、兵出斜谷杨修被杀。

剧中主要侧重于曹操与杨修之间既爱又恨、既爱惜又惋惜的情感矛盾。

和以往大多数历史剧不同,京剧《曹操与杨修》中的曹操并不是那种猥琐、奸诈、多疑的反面角色,而是更多的截取了曹操接近于常人的性格与内心活动。

它所展现的不是像以往的那种单调、平面的曹操,而是一个浮雕式的立体的人物形象。

不去评价两人的功过是非,没有做道德层面的分析,而是表现两位历史杰出人物的心灵和精神冲突,以此达到审美的艺术境界,在审美意境中观赏和领会各自不同的内心世界和性格特征。

曹操与杨修的三个方面的矛盾中,我认为主要是他们的性格矛盾。

曹操爱才,唯才是举,但是疑心较重,死要面子,作为一个创建霸业的君主,他有他自己谋略和胸怀,但又对有些小事不能释怀。

而杨修作为一个聪明,机智的代表,他又有一副直肠子,看不惯的事就要说出来,心里容不下一点瑕疵。

在剧中,曹操和杨修刚见面后有段对话,曹操尴尬说:“实不相瞒,老朽就是曹操。

”杨修道:“哈哈哈,丞相到底自报家门了。

”曹操:“怎么,先生早知孟德到此?”杨修:“丞相不也早知杨修到此么?”然后两人相互倾慕、结识到深谈。

从这一段我们可以看出两人开始都知道对方身份,但都未点破,有相见恨晚的感觉。

后来,在兵出斜谷时,收到诸葛亮的批文,曹操自言:“只为错杀孔闻岱,杨德祖到今日不释与怀,兵出斜谷他再三阻碍,借此事他又要卖弄高才。

”杨修却说:“阿谀声似烈酒将他醉坏,却不见危机

处处袭人来,我宁愿触逆麟直言警诫。

”从这些话我们可以看出,曹操与杨修之间的隔阂已经越来越深了。

曹操疑心重,觉得杨修是因为错杀孔闻岱的事而一直愤愤不平,阻碍自己兵出斜谷,而在解谜这件事上又要卖弄自己的才华。

而杨修是个刚正不阿的人,觉得曹操是被他人的阿谀奉承迷惑了,听不进自己的谏言。

双方矛盾进一步激化,为后面剧情发展做好铺垫。

在解谜这件事后,曹操对众人说:“老夫之才不及杨修三十里!”这句话表面是敬佩,可放在那时的环境中,我们可以很容易能看出曹操的讽刺意味。

曹操爱面子,这个时候肯定面子上就已经挂不住了,而曹操也是个聪明的人,并且他自己也这样认为,所以对杨修难免有一些嫉妒之情。

他们的性格是一个直一个弯,虽然直和弯没有好坏之分,但是两人在一起相处的时候,难免会产生矛盾,并且两人都是聪明之人,自古有文人相轻的说法(抛开曹操身份不说,他确实是一个极具文采的文人),所以两人很难相处。

我觉得还有一个方面是身份矛盾,虽然这也可以归结到上面的性格矛盾中,但是正因为他们身份的特殊性,才导致了最后的结果,所以把身份矛盾单独的列出来。

在古代,君王是将人性优点和缺点发挥到极致的一个群体。

同样,曹操作为君主,他的优点和缺点也会由于他的身份带来的权力而被放大。

他爱才,使无数有志之才投奔而来,他又有缺点,使得有些像杨修这样的人冤死。

曹操是君主,所以他要树立威信,在属下面前不得不表现出严厉的一面。

即使他也非常欣赏杨修,可是在群臣面前也不容许自己的尊严被践踏。

在有处决杨修时,曹操叹道:“杨修智谋世少有,料事如神更无俦,欲留下这运筹帷幄的擎天手,妙笔为我写春秋,难将这赦免二字说出口,何人能为我解忧。

”这句话就深刻的表现了他们的身份矛盾,“难将这赦免二字说出口”,因为他是君王,他不能言而无信,更不能在群臣面前食言。

杨修作为谋士,作为臣子,他的职责是为主公分忧解难,出谋划策,但是杨修又不是普通的臣子,他有非常人的智慧,并且他在有意无意之间又表现了他的智慧。

对曹操来说,只要属下在该说时说,不该说时不说,可是对杨修来说,他想到的就要说,他觉得对的就要说。

杨修认为“我宁愿触逆麟直言警诫”,这样他就不是曹操眼里的“本分”的臣子了。

这样由于身份产生的矛盾就显现出来。

除了性格、身份导致的矛盾外,还有就是曹操和杨修两人理想的区别,曹操的理想是平乱世,定乾坤,得天下英才为己用,杨修的理想是得一明君辅之,谏忠言,纳良策。

这两个理想看似没有矛盾之处,其实有着比较大的矛盾。

“得天下英才为己用”中的“为己用”有着一种自私的心态,曹操需要的是“为己用”的谋士,而不是那种忤逆自己,顶撞自己的属下。

而杨修需要的是“明君”、“谏忠言”、“纳良策”,曹操错杀孔闻岱,执意出兵斜谷,不听忠言

良策,在杨修眼里就已经不是一个明君了,他对曹操已经失望了。

当理想与现实不相符时,作为君主的曹操有能力去改变,而作为臣子的杨修只能无能为力。

所以在倩娘死后,曹操问杨修:“杨主簿,你看今日之事,怎样处置方好?”杨修只能说:“但凭于你!”这体现了杨修的无能为力,他对这个君主已经失望了。

当曹操把女儿嫁与他时,虽然重现一丝希望,可后面的事却再次让他失望。

曹操理想中的臣子是不会忤逆自己的,当杨修与理想中的臣子不符时,他给了机会,在最后处决时,曹操说:“杨主簿啊!三次要杀你的是曹操,三次不杀你的,也是曹操,我已费尽苦心了,今日,我也实实不想杀你,却又不得不杀!”这里表明曹操希望杨修成为他理想中的臣子,可是失败了。

当两个人的理想都对对方不满意时,矛盾就爆发了,就导致了最后杨修被处死的结果。

在剧中,最后曹操叹息道:“可惜啊可惜,可惜你不明白啊!”杨修也说:“可惜啊可惜,可惜这不明白的是你啊!”两人由笑变为痛哭失声。

这一段让人感慨万分,两个人都是聪明的人,都认为对方不懂自己的心意,无比惋惜,但又是无可奈何。

对这段历史矛盾,比较多的人认为是曹操的错,为杨修道不平,可我觉得这里没有对错,只是立场不同。

每个人都有自己的性格特点,曹操作为君主有自己的平天下的理想,有着非常人的谋略和眼光,但同样作为一个普通人,他也爱面子,他也有疑心,他也有一丝嫉妒心理。

可为什么其他谋士,比如荀彧、程昱、贾诩等等能在他手下一展才华?而杨修却最后被处死呢?我觉得是杨修聪明反被聪明误。

正如鹿鸣女所说:“你不该才华过人常显露,你不该当敛收时不敛收,我父纵有沧海量,难容你恃才傲主强出头。

”聪明的谋士是应该要了解自己的主公,并且根据自己所处的环境为自己施展才华创造最大的输出空间,当然杨修的性格决定着他不会这样做。

除了文字文本外,《曹操与杨修》这个剧的表演文本也很全面的表现了二人的矛盾,在此不做一一赘述。

在这个剧中,完全超出了我以前眼里君臣之间相斗的那种样子,曹操与杨修之间我还感受到了一种情,一种君臣之情,一种心心相惜却又无可奈何的情。

杨修的死应该不能怪曹操,也不能怪杨修,只能说:两个对的人在错误的时候,错误的地点做了错误的事。