人员疏散分析模型

- 格式:pdf

- 大小:168.95 KB

- 文档页数:9

单室人员疏散模型及仿真分析疏散是城市安全管理的重要方面之一,单室是现代城市建筑中常见的建筑形式之一。

在紧急情况下,单室的人员需要迅速有序地疏散,以确保人员的生命安全。

因此,研究单室人员疏散模型和仿真分析,对于加强城市安全管理具有重要意义。

一、研究现状随着社会的进步和科学技术的发展,单室的布局结构和安全管理措施得到了不断的完善和改进。

目前,关于单室人员疏散模型和仿真分析的研究已经成为了学术研究的热点之一。

研究者主要从以下几个方面进行了探讨。

1. 研究单室人员疏散的原理和机理研究单室人员疏散的原理和机理,是认识单室人员疏散规律和特点的重要手段。

研究者使用实验和数学模型等方法,在通道宽度、人群密度、人员行动方式等方面进行了研究,为单室人员疏散提供了可靠的理论基础。

2. 研究单室人员疏散的仿真模型和方法为了更好地研究单室人员疏散,研究者开展了大量的仿真模拟研究。

他们结合实际场景,建立了单室人员疏散的仿真模型和方法,从而可以实现对单室人员疏散过程的全面模拟和分析。

3. 研究单室人员疏散的优化方法针对单室人员疏散中可能存在的问题,研究者提出了一些相应的优化方法。

如增加通道宽度、设置应急出口、优化人员疏散路线等措施,都可以有效地提高单室人员疏散效率和安全性。

二、单室人员疏散模型及仿真分析1. 模型建立单室人员疏散模型是指在特定的场景中,对单室人员疏散过程进行数学模型和仿真模拟。

本模型的主要研究内容包括:单室人员密度、通道宽度、人员行动方式、出口数量、位置和容量等。

该模型可以分为以下几个步骤:(1)建立场景模型在实际场景中,需要细致地测量场景的尺寸和特征,建立起场景模型。

这个过程需要精确的制图技术和准确的测量工具。

(2)添加单室人员将经过人员分类的人群放进场景模型中,同时在该单室内设定几个随机出口。

这个过程需要考虑到单室人员的数量、年龄、性别、行动方式等因素。

(3)设置仿真模型参数本模型根据单室内人员的密度和通道宽度,设置仿真模型参数。

【专业资料】BIM安全管理模型---疏散分析、BIM质量安全管理、实例————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:BIM建筑施工安全管理模型【人员疏散设计】通过建立建筑物BIM模型,将模型导入专业的分析软件如Pathfinder,并通过对各类不同人群逃生能力进行设置,模拟整个建筑物在紧急情况下的人流疏散情况,也可以模拟各种预先设置的疏散方案,通过模拟结果优化疏散方案,最后得到最佳疏散方案。

通过对已有的BIM模型简化,得到疏散模拟软件中可以参考和浏览的模型。

简化的目的是为了在疏散模拟分析软件中便于参照和直观浏览最终得出的动画视频可对人员的疏散过程一目了然。

2.4-1 经过简化后的BIM模型导人模型存在接口和格式的要求不同的疏散模拟分析软件导入的格式是不一样的为了达到预期的效果经过反复的试验研究总结出模型转换过程中采取DXF格式最为直接也不容易导致错误,模型在逃生疏散软件中显示很正常,三维浏览较流畅,但模型过大也会影响三维浏览的顺畅度或者不能导入。

2.4-2 模型导入到疏散模拟软件后的三维显示效果根据已经导入的三维模型进行必要的分析,确定在紧急情况下建筑内人员的疏散方案,即有紧急情况发生时建筑内的人员应就近找到合理的安全疏散出口进行疏散此时要考虑到在建筑内的疏散指示下使人员合理地按照引导方向进行紧急疏散当在给区域内设置人员时有多种追加方法并能直接在建立区域时同时设置不同区域的人员峰值也可以最后直观地驱逐区域设置人员。

根据模型建立的疏散区域及疏散路径2.4-3 设置疏散部位2.4-4 所选房间数量2.4-5 所选门的流量模拟分析不是简单的这些设置就可以的,还需要的就是详细的设置人员的属性,比如:人员的身高、身体宽度、疏散时的速度,还有模拟分析期限、紧急情况下人员的反应时间和行为等参数的设置,不同的模拟软件的设置参数也是不同的,具体还需要进一步研究。

基于GIS的大型场馆人员疏散模型摘要:由于大型场馆内的人员聚集带来的疏散效率降低和踩踏风险加大,人员疏散己成为在大型场馆内组织开展活动需要首先予以关注的基本问题。

根据大型场馆的空间特点和个体的疏散模型,采用地理信息系统(Geographic Information System简称GIS)对场馆人员建立疏散模型,采用定量评估的方法选取较不利火灾场景模拟火灾发展情况,并检查人员疏散模型的合理性,具有很好的应用前景。

关键词:疏散模型;地理信息系统;定量评估近年来,人们经常到大型场馆参加文体活动或参观游览,正常和紧急情况下的人员疏散预案和现场指挥至关重要。

随着国家的城市化进程的快速发展,人员在大型场地的高度聚集活动越来越多,极易发生人群拥挤挤踏事故。

大型场馆是封闭性的,人群的疏散出口也是极其有限的,这样直接导致增加疏散难度。

地理信息系统(GIS)在空间分析、信息管理、可视化表现等方面有较强的优势,可以为人群疏散模型提供全新的技术支持。

1模型的假设人员疏散因为要同时考虑到人员的心理、行为以及周围的环境等因素因此这是一个复杂的问题,本文中的模型建立主要是从行为方面考察人员的疏散情况。

从大量的分析结果可以看出,其中一部分是人群疏散中的根本特征,而另一部分则是由于人的某些特征导致的。

为了使疏散人群的动态模拟更具真实性,这要求需对模型进行一些假设,从而在此基础上将根本的、决定性作用的因素加以体现。

在疏散模型中,人群疏散时特征主要体现为以下几条。

1)在疏散时,个人总是想选择最近且最短的出口路线。

2)在疏散最开始的时候,人员是清醒的,最初的疏散过程中是井然有序的进行,不会出现中途折返以及改变疏散路线的情况。

3)个人原意愿即使在行进方向已经非常拥挤的情况下也不愿意偏离、绕路。

4)在一定的情况下,个人行为易受周围人的影响,这样易表现出一种盲从的行为。

5)火灾的发展趋势、指示信息和命令对疏散的人有很大的影响。

2建立空间模型本文研究的模型是以元胞自动机更新规则为基础,在模型中,建筑物被划分成格子边长为0.4 m的正方形单元格。

第一章火灾人员疏散分析人员疏散分析是建筑性能化防火设计评估的重要组成部分。

通过对建筑物的具体功能定位,确定建筑物内部特定人员的状态及分布特点,并结合火灾场景和具体位置设计,计算分析得到紧急情况下各种阶段的人员疏散时间及疏散通行状况预测。

而火灾场景下人员疏散所需时间则是性能化防火设计评估的重要组成要件。

因此,对建筑物做出符合其实际情况和特点的人员疏散性能评估成为决定建筑物性能化设计评估结果好坏的关键性因素之一。

由于影响建筑物内人员疏散安全性的因素众多,性能化人员疏散分析的重点就是要综合特定建筑条件下各方面影响因素,建立起或者合理选取符合实际的人员疏散量化分析模型,从而计算得到人员疏散时间,提出改进疏散性能的方案和措施。

一、影响人员安全疏散的因素与正常情况下人员在建筑物内行走的状态不同,人员在紧急情况下(如发生火灾)的疏散过程中,内在因素和外在环境因素都可能发生了变化,这些因素有可能对人员安全疏散造成影响。

由于实际情况条件千差万别,影响人员安全疏散的因素亦复杂众多,总结起来可分为:人员内在影响因素、外在环境影响因素、环境变化影响因素、救援和应急组织影响因素四类。

这些因素在紧急疏散情况下,有些不利于安全疏散,有些则有利于安全疏散,还有一些影响受到现场实际条件变化和人为因素的作用而不同。

(一)人员内在影响因素人员内在因素主要包括:人员心理上的因素、生理上的因素、人员现场状态因素、人员社会关系因素等。

1. 人员心理因素人员在紧急情况下的心理普遍会发生显著的变化,如感知到火灾、烟气时会出现恐慌,听到警铃或接收到火警信息时会出现紧张、众多人员疏散时在出口处排队等待的时间越长人群中紧张情绪越高等。

这些心理变化因素一方面能够激发人的避险本能,另一方面也会导致人员理性判断能力降低、情绪失控。

2. 人员生理因素人员生理因素包括人员自身的身体条件影响因素,如幼儿、成年、老年、健康、疾病等条件差异。

不同的身体条件会显著影响人员的运动机能。

室内空间人群疏散模型及应用研究一、引言室内空间人群疏散模型及应用一直是建筑设计和安全管理领域的重要研究方向。

随着城市化进程的加快,人们对于公共场所的安全性和疏散效率提出了更高的要求。

因此,开展室内空间人群疏散模型及应用的研究对于提高建筑安全性、减少人员伤亡具有重要意义。

二、室内空间人群疏散模型的基本原理室内空间人群疏散模型是通过对人群行为、空间结构和环境因素等进行分析和建模,以预测和优化人群疏散行为的模型。

其基本原理可以概括为以下几点:1. 人群行为建模:人群在疏散过程中会受到诸多因素的影响,如人群密度、行走速度、行走方向等。

因此,建立合理的人群行为模型是模拟和预测人群疏散行为的基础。

2. 空间结构分析:室内空间的结构、布局和出口设置对于人群疏散的效率和安全性起着关键作用。

通过对空间结构的分析和评估,可以确定合理的出口设置和疏散通道布局,提高疏散效率。

3. 环境因素考虑:环境因素包括火灾、烟雾、地震等突发事件对人群疏散的影响。

对于不同的环境因素,需要建立相应的模型和算法,以预测人群疏散行为,并提供相应的疏散策略。

三、室内空间人群疏散模型的应用室内空间人群疏散模型的应用可以从建筑设计、安全管理和应急预案等方面来看。

1. 建筑设计:室内空间人群疏散模型可以帮助建筑师在设计阶段就考虑人群疏散的问题,合理规划出口设置、疏散通道、安全出口等,提高建筑的疏散效率和安全性。

2. 安全管理:通过室内空间人群疏散模型,可以对现有建筑的疏散效率进行评估和改进。

同时,可以根据模型的预测结果,制定相应的安全管理措施和疏散演练,提高人员的安全意识和应对能力。

3. 应急预案:室内空间人群疏散模型可以为应急预案的制定提供科学依据。

通过模拟和预测人群疏散行为,可以制定合理的疏散策略和应急预案,提高应对突发事件的能力。

四、室内空间人群疏散模型的挑战与展望室内空间人群疏散模型的研究面临着一些挑战,如人群行为的复杂性、模型参数的确定、模型的精确度等。

发生火灾时对人员疏散设计的初步评价模型的分析与建立1号教学楼平面图教学楼模型的简化与计算假设我校1号教学楼为一幢分为A、B两座,中间连接着C座的建筑(如上图),A、B两座为五层,C 座为两层。

A、B座每层有若干教室,除A座四楼和B座五楼,其它每层都有两个大教室。

C座一层即为大厅,C座二层为几个办公室,人员极少故忽略不考虑,只作为一条人员通道。

为了重点分析人员疏散情况,现将A、B座每层楼的10个小教室(40人)、一个中教室(100)和一个大教室(240人)简化为6个教室。

图4 原教室平面简图在走廊通道的1/2处,将1、2、3、4、5号教室简化为13、14号教室,将6、7、8、9、10号教室简化为15、16号教室。

此时,13、14、15、16号教室所容纳的人数均为100人,教室的出口为距走廊通道两边的1/4处,且11、13、15号教室的出口距左楼梯的距离相等,12、14、16号教室的出口距右楼梯的距离相等。

我们设大教室靠近大教室出口的100人走左楼梯,其余的140人从大教室楼外的楼梯疏散,这样让每一个通道的出口都得到了利用。

由于1号教学楼的A、B两座楼的对称性,所以此简图的建立同时适用于1号教学楼A、B两座楼的任意楼层。

图5 简化后教室平面简图经测量,走廊的总长度为44米,走廊宽为1.8米,单级楼梯的宽度为0.3米,每级楼梯共有26级,楼梯口宽2.0米,每间教室的面积为125平方米. 则简化后走廊的1/4处即为教室的出口,距楼梯的距离应为44/4=11米。

对火灾场景做出如下假设:u 火灾发生在第二层的15号教室;u 发生火灾是每个教室都为满人,这样这层楼共有600人;u 教学楼内安装有集中火灾报警系统,但没有应急广播系统;u 从起火时刻起,在10分钟内还没有撤离起火楼层为逃生失败;对于这种场景下的火灾发展与烟气蔓延过程可用一些模拟程序进行计算,并据此确定楼内危险状况到来的时间.但是为了突出重点,这里不详细讨论计算细节.人员的整个疏散时间可分为疏散前的滞后时间,疏散中通过某距离的时间及在某些重要出口的等待时间三部分,根据建筑物的结构特点,可将人们的疏散通道分成若干个小段。

浅谈现阶段校园紧急疏散模型关键词:疏散时间;疏散模型;公共安全人们在学校或者其他的人口密集的地方如果遇到地震、火灾等重大安全事故,为了避免重大人员伤亡,必须尽快引导人们走出危险地方,到达安全的地方,这就是人口安全疏散。

最近几年,我国接连二三的发生一些突然发生事故,由于人口密集很多人没有安全的撤离,导致很多人受伤甚至死亡。

让人们最深刻的就是2008年的汶川大地震,因为人口疏散方法或者耽误疏散时间导致大量伤亡。

所以,遇到忽然发生事故应该怎么快速安全的疏散人口是现代社会需要研究的话题。

现代学校不再是平房,而是一些楼房,人口比较多而且还比较集中,发生突发性事件的时候,如果不注意疏散方法与时间,很容易发生事故。

所以人口全权疏散是现阶段要解决的问题。

下文通过某个学校主教学楼做了介绍,对突发性事件情况下人员疏散经过进行了分析。

一、某学校主教学楼的整体状况这所教学楼不算太高,有六层,一楼和其他五层楼结构是不一样的,有两个大厅,南边一个,北边一个,有一些疏散门,走廊两边有两个疏散门,左边一个,右边一个;二到六层楼的结构是相同的,都有三种教室,大教室面积是14.5乘以7.25,可以承载八十个学生,中教室面积是10.5乘以7.25,可以承载六十四个学生,小教室面积为7.25乘以7.25,可以四十个学生。

从上面可以看出大教室的面积正好是小教室的二倍。

不管是大教室还是中、小教室门的宽度都是一样的,都是1.15米。

二、教室疏散就是把将生从教室疏散到每层楼的走廊中大中教室前后两个门,对于大中两种教室,有前后两个门,疏散的时候,假如两个门承担的疏散学生量是相同的,大教室每一个门疏散四十个学生,中教室疏散三十二个学生。

小教室是一个门,每个门疏散的学生也是四十个。

可是教室不是空的,一大半空间被桌子椅子占用,学生在疏散的时候都不会是直线走到或者跑到门口的,这样就阻碍了疏散速度。

通过下面的一些数值解释一下,一般时候,一个人在没有阻碍的时候走路的速度在0.8到1.7米每秒的范围内。

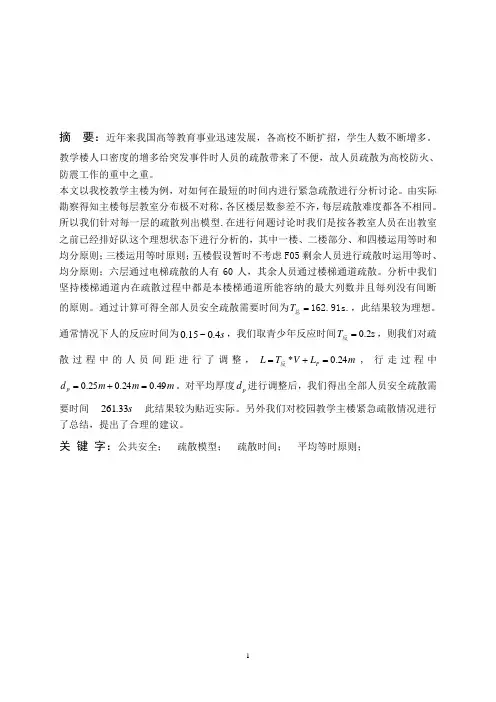

摘 要:近年来我国高等教育事业迅速发展,各高校不断扩招,学生人数不断增多。

教学楼人口密度的增多给突发事件时人员的疏散带来了不便,故人员疏散为高校防火、防震工作的重中之重。

本文以我校教学主楼为例,对如何在最短的时间内进行紧急疏散进行分析讨论。

由实际勘察得知主楼每层教室分布极不对称,各区楼层数参差不齐,每层疏散难度都各不相同。

所以我们针对每一层的疏散列出模型.在进行问题讨论时我们是按各教室人员在出教室之前已经排好队这个理想状态下进行分析的,其中一楼、二楼部分、和四楼运用等时和均分原则;三楼运用等时原则;五楼假设暂时不考虑F05剩余人员进行疏散时运用等时、均分原则;六层通过电梯疏散的人有60人,其余人员通过楼梯通道疏散。

分析中我们坚持楼梯通道内在疏散过程中都是本楼梯通道所能容纳的最大列数并且每列没有间断的原则。

通过计算可得全部人员安全疏散需要时间为=总T 162.91s.,此结果较为理想。

通常情况下人的反应时间为s 4.0~15.0,我们取青少年反应时间s 2.0=反T ,则我们对疏散过程中的人员间距进行了调整,m L V T L P 24.0*=+=反, 行走过程中m m m d p 49.024.025.0=+=。

对平均厚度p d 进行调整后,我们得出全部人员安全疏散需要时间 s 33.261 此结果较为贴近实际。

另外我们对校园教学主楼紧急疏散情况进行了总结,提出了合理的建议。

关 键 字:公共安全; 疏散模型; 疏散时间; 平均等时原则;目录第一部分问题提出的背景∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(3)第二部分提出问题∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(3)第三部分问题重述∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(4)第四部分问题分析∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(4)第五部分模型假设∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(4)第六部分定义与符号说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(5)第七部分模型建立∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(6)第八部分模型实例∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(8)1、一楼疏散模型∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(8)2、二楼疏散模型∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(11)3、三楼疏散模型∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(13)4、四楼疏散模型∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(13)5、五楼疏散模型∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(13)6、六楼疏散模型∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(14)第九部分总结及建议∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(15)第十部分参考文献∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(16)第十一部分附件∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙(17)一、问题提出的背景:近年来, 全球陆续发生了多次震惊世界的大地震, 数以万计人的生命受到威胁, 以最短时间安全疏散问题已引起广泛关注[1-3] 。

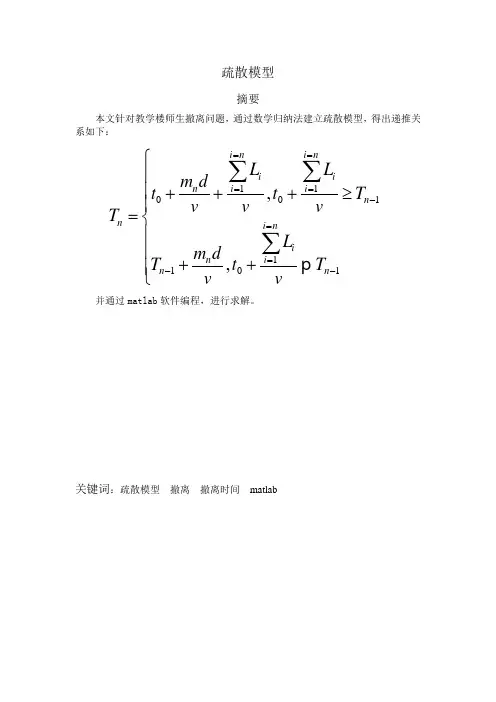

疏散模型摘要本文针对教学楼师生撤离问题,通过数学归纳法建立疏散模型,得出递推关系如下:110011101,,i n i ni i n i i n n i ni n i n n L L m dt t T v v v T L m d T t T v v ====-==--⎧⎪⎪+++≥⎪=⎨⎪⎪++⎪⎩∑∑∑ 并通过matlab 软件编程,进行求解。

关键词:疏散模型 撤离 撤离时间 matlab一、 问题的提出现代化都市里大楼林立,这些拔地而起的摩天大楼安全性不容忽视,我们经常耳闻目睹大楼内发生意外情况,造成令人震惊的人员伤亡和财产损失。

大楼内居住人员的安全保障在于无论发生什么情况,都能使人员有组织、有秩序地进行疏散撤离。

一座大楼的管委会想进行一次紧急疏散人员的演习。

演习是为了防患于未然,但财力人力所限不可能过多地进行这种演习,因此希望建立一个模拟这种疏散过程的模型。

二、 问题分析演习之前需要考虑许多方面,如大楼内的设施、人员的分布情况、撤离路线的设计、撤离的步骤等等,这是一个较庞大的系统工程.应考虑将此问题分解成为若干个子问题,如 一个房间内人员的撤离; 一个通道的撤离; 一层楼人员的撤离;……然后,再将各个子问题重新组合起来。

三、 假设1、一排教室都在一楼,其示意图如下:2、每个教室第一个人到教室门口的延迟时间相同3、教室外的通道只能允许一列队伍通过4、在前一个教室师生撤离过程中,后一个教室的师生需要等待时要等在一旁5、将每个人看作质点,将门口看做一个点6、人与人之间的间距相同7、人员撤离时的速度相同8、每间教室的师生同时向教室外撤离四、 符号说明i L :第i 间教室的长度1(1~)i m i n +=:第i 间教室的人数(i m 个学生和1名老师)d :人与人之间的距离 v :人员撤离时的速度0t :每间教室第一个人到达门口的延迟时间(1~)i T i n =:i 个教室的撤离时间五、 模型的建立和求解当1i =时,1110m d L T t vv=++当2i =时,2122012211,2,m d L L L t m v v dm d L T m v d T +++≤+⎧=⎨⎩当i n =时,110011101,,i n i ni i n i i n n i ni n i n n L L m dt t T v v v T L m d T t T v v ====-==--⎧⎪⎪+++≥⎪=⎨⎪⎪++⎪⎩∑∑∑求解见附录1程序。

随着城市化进程的加快,大型建筑物、公共场所等场所越来越多,一旦发生火灾、地震等突发事件,人员疏散工作成为应急救援的首要任务。

为了提高人群疏散效率,降低人员伤亡,本文提出一种基于数学建模的人群疏散应急预案。

二、模型构建1. 疏散模型(1)疏散模型概述疏散模型是对人群疏散过程进行数学描述的模型。

本文采用基于排队论的人群疏散模型,将疏散过程分为三个阶段:集合、移动和疏散。

(2)模型参数- 集合阶段:集合时间、集合人数、集合密度;- 移动阶段:移动速度、移动时间、移动密度;- 疏散阶段:疏散时间、疏散人数、疏散密度。

2. 瓶颈分析模型(1)瓶颈分析模型概述瓶颈分析模型用于识别和解决疏散过程中的瓶颈问题。

本文采用基于网络流理论的瓶颈分析模型,将建筑物内部空间划分为若干区域,分析各个区域的疏散流量。

(2)模型参数- 区域数量、区域面积、区域疏散能力;- 各区域之间的疏散路径、路径长度、路径容量。

三、应急预案制定1. 预警与响应(1)预警- 建立突发事件预警系统,实时监测建筑物内外的安全状况;- 当监测到可能引发人群疏散的突发事件时,立即启动预警程序。

- 启动应急预案,通知相关人员到位;- 指挥人员按照疏散模型进行人员疏散。

2. 疏散路线规划(1)根据瓶颈分析模型,确定建筑物内的瓶颈区域;(2)规划疏散路线,避开瓶颈区域;(3)设置多个疏散出口,确保疏散通道畅通。

3. 疏散现场管理(1)设置疏散引导员,引导人员有序疏散;(2)确保疏散过程中的人员安全,防止踩踏等事故发生;(3)及时调整疏散方案,应对突发事件。

4. 应急演练(1)定期组织应急演练,检验应急预案的可行性和有效性;(2)总结演练经验,不断完善应急预案。

四、总结本文提出了一种基于数学建模的人群疏散应急预案,通过构建疏散模型和瓶颈分析模型,为应急预案的制定提供了科学依据。

在实际应用中,应根据具体情况调整模型参数,优化疏散方案,提高人群疏散效率,降低人员伤亡。

建筑物人员疏散模型的数学建模及仿真分析在建筑物中,人员疏散的安全问题一直备受关注。

为了更好地保障建筑物内人员的生命安全,对建筑物人员疏散行为进行数学建模及仿真分析势在必行。

本文将介绍建筑物人员疏散模型的数学建模方法,并通过仿真分析,探讨了不同因素对人员疏散时间的影响。

一、建筑物人员疏散模型的数学建模1.1 建筑物结构模型建筑物的内部结构对人员疏散起着重要作用。

为了更好地模拟建筑物内部,可以采用图论中的图模型,其中建筑物的房间和走廊可以表示为节点,相邻的房间之间的通道可以表示为边。

通过这种方式,可以建立建筑物的结构模型。

1.2 人员行为模型人员的行为对疏散效果有着巨大影响。

在疏散模型中,可以将人员的行走行为建模为随机游走模型。

通过考虑人员的移动速度、行走方向及拥挤度等因素,可以建立人员的行为模型。

1.3 应急情况模型在实际情况中,疏散行为往往发生在紧急情况下,如火灾、地震等。

因此,在建筑物人员疏散模型中,需要考虑这些应急情况的影响。

可以通过引入外部输入来模拟应急情况的发生,从而建立应急情况模型。

二、仿真分析2.1 人员疏散时间仿真通过建立建筑物人员疏散模型,可以进行仿真分析,计算出人员疏散所需的时间。

在仿真分析中,可以考虑不同的建筑物结构、人员行为和应急情况,以及其他可能的影响因素。

通过对不同情况的仿真分析,可以评估建筑物的疏散效果,优化建筑物的设计和管理。

2.2 影响因素分析在进行仿真分析时,需要考虑各种可能的影响因素,如建筑物结构、人员行为、应急情况等。

通过对这些影响因素的分析,可以了解它们对人员疏散时间的具体影响程度。

例如,建筑物结构中是否存在狭窄的通道会影响人员疏散的速度,人员行为中是否存在混乱和恐慌会增加疏散时间等。

通过对这些影响因素的分析,可以为建筑物的设计和管理提供科学依据。

2.3 优化建议通过对建筑物人员疏散模型的仿真分析,可以得出优化建议。

例如,如果发现某些楼层的疏散时间较长,可以考虑增加通道或重新规划楼层布局以缩短疏散时间。

奥运会场馆⼈员疏散的数学模型奥运会场馆⼈员疏散的数学模型⼯⾼班姜伟3011141076吴志军3011211085摘要本⽂参阅⼤量具有实际背景的统计数据, 对体育场⼈员组成、交通⼯具使⽤情况做出合理评估. 针对体育场⼈员疏散各环节, 提出了“拥挤状态下的⼈流模型”、“运动场通道设计的最⼤流量原则”、“车辆停放优化模型” 和“地铁-公交车疏散模型”四个⼦模型.对模型进⾏了适⽤范围、边界条件、实测数据拟合等特性的分析, 得到了: “密度-⼈流通量”曲线、体育场疏散时间和通道设计计算公式、最优停车⽅式设计、地铁-公交车疏散时间公式等⼀系列具有实⽤价值的结果. 上述结果与各种参考⽂献中提供的实测数据⾮常吻合.借助所获得的模型和结论, 给出了对运动场疏散全过程的时间、进程模拟, 并利⽤虚拟现实建模技术给出部分疏散场景的实况.根据模拟的结果, 认为100 000⼈规模的体育场可以在45min左右的时间内完成⼈员疏散. 并在此基础上提出体育场及其周边设施建设的若⼲优化⽅案.关键字体育场馆疏散调度⼈流模型问题重述2008年奥运会将在北京举⾏,奥运会期间的交通问题是⾮常重要的问题。

特别是开幕式、闭幕式这样的场合,参与⼈员多,离开时间集中,对交通设施的建设和车辆的安排调度都是⼀个值得探讨的问题。

根据你所了解的往届奥运会举办城市的有关交通⽅⾯的解决⽅案的信息,考虑到北京市的场馆设施和交通状况,请你分析和设计⼀套可以保证在奥运会期间的任何仪式或⽐赛结束后能够在合理的时间内将⼈员疏散的⽅案,⽅案的设计要尽可能的节省投资。

假设场馆坐落在市郊,可容纳10万⼈,附近有⾜够通⾏能⼒的⾼速公路。

要求就场馆的出⼝、通道、停车场的设置、合理的车型、各类参加⼈员的构成估计、车辆的调度、可以接受的等待时间等问题进⾏分析和设计,建⽴适当的数学模型来解决。

给出⼀个模拟疏散实况,计算全部撤离所需的时间。

1.1.相关假设1.1 体育场选址和规模根据北京市对奥运会场馆建设的规划[1] 承担奥运会开、闭幕式的国家体育场(The National Stadium)将位于北京市北部奥林匹克公园的中⼼区域. 这⼀区域周边公路通⾏能⼒较强且处于市郊, 可认为疏散过程不会受到外部交通的影响.题⽬给出的体育场设计规模为10万⼈, 依照参照[2]所给出的建筑标准以及往届奥运会场馆的建设先例, 估算体育场的占地⾯积(不包括停车场等周边设施)约为12万m2.图1-1. 北京2008奥运会⽐赛地点图1-2. 奥林匹克公园平⾯图1.2 出席⼈员组成体育场的⼈员由表演⼈员、观众、贵宾、⼯作⼈员组成, 奥运会在主体育场举⾏的各种仪式或⽐赛, 观众都将占⼈员总数的95%以上. 可以认为体育场疏散的主体为观众, 因此⽂中建⽴的模型除特殊提及外, 均针对普通观众.1.3 交通⼯具选择分配体育场的选址位于市郊, 绝⼤部分观众都将乘坐代步⼯具往返. 届时可以选择的交通⼯具包括: ①通往体育场的地铁和公交车②⼩型私⼈车辆③出租汽车④私⼈团体使⽤的客运车辆.这⾥认为④所占⽐例不⼤, 可以忽略. 下⽂将着重讨论①和②的调度⽅案和疏散能⼒.2. 2.拥挤状态的⼈流模型2.1 个体⽣理尺⼨个体的占地⾯积由其各⽅向上的最⼤⽣理尺⼨决定, 通常使⽤肩宽b p 和⾝体厚度d p 决定. 为了简便计算, 通常将个体抽象成椭圆形, 或矩形区域[3].图2-1. ⼈体的椭圆形模型图2-2. ⼈体的矩形模型此时的个体占地⾯积S p (m 2)可分别表⽰为:p p pE 41d b S π=12- 和p p pS d b S =22- 下⾯给出不同地区⼈群⽣理尺⼨的数据考虑到我国⼈⼝素质未来6年的发展情况, 兼顾计算的简便, 在本⽂中取 b p =0.5m, d p =0.25m, S p =S pS =0.125m 2.2.2 ⼈群密度⼈群中个体的⽣理尺⼨和个体之间的间距共同决定⼈群的密度, 参考资料[4]给出了⼀些典型情况下的空间占⽤(最⼩包络圆的直径).鉴于体育场疏散时观众⼈群密度偏⼤, 可以假设相邻个体的横向间距恒为100mm, 纵向间距随⼈群密度变化.资料[5]进⼀步指出: 出于对安全因素的考虑, 拥挤区域站⽴⼈群的最⼤密度不应超过40⼈/10m 2. 结合上⾯对个体占地⾯积的计算, 可以得到体育场各通道内的⼈群密度的允许区间为(0, 4) ⼈/m 2. (此处尚未考虑速度因素, 下⽂将给出理想值).2.3 拥挤状态下的⼈流模型⼏点假设:1 1 ⼈流限制在单向定宽度⽆限长通道内前进, 且相对饱满, 即速度不⼤于某极限速度V max =3m/sec.2 2 任何个体均遵循普遍原则前进: 不试图超越前⽅个体, 亦不会留出过⼤间距.3 3 ⼈群密度ρ(⼈/m 2)在通道各处相等, 且随速度v (m/sec)的递增⽽递减, 取值范围为(ρmin , ρmax )4 4 定义⼈流通量q (⼈/m ·sec)为单位时间、单位通道截⾯积通过的⼈数, 则有q =ρv模型建⽴:拥挤状态下步幅l (m)等于相邻个体的间距. 参照图2-3, 结合上⽂对个体⽣理尺⼨参数的计算, 可以得到:p p )1.0(1d b l -+=ρ32-图 2-3. ⼈流模型⽰意图利⽤[6]和[7]给出的速度、步幅等数据, 能够确定⼈群密度ρ与⾏⾛频率f 之间存在关系:n K ρ=f 42- 并可以进⼀步验证上式中K=1.36, n ≈0.5.将⼈群速度表⽰为密度的函数:np p K ))1.0(1(ρρ?-+=?=d b f l v 52- 确定⼈流通量:nK d b v q ρρ?-+=?=)1.01(p p 62- 利⽤前述数学模型和相关参数, 并考虑边界条件, 绘制v -ρ曲线和 q -ρ曲线如下:图 2-4. 密度-速度曲线图 2-5. 密度-⼈流通量曲线可以确定当⼈流密度值ρ0=2.22⼈/m 2, 相应的速度为v 0=1.01m/sec.时, 通量q 取得极值q *= 2.25⼈/m ·sec.结论和分析:理论预测所得曲线⾛势与⽇常经验相符, 并且量值上与现有数据相当吻合. 通过对⼈流通量变化趋势的计算, 可以获得满⾜通量最⼤的速度和密度条件.体育场内的各通道均为狭窄路段, 且疏散过程中⼈流密度⾜够⼤, 可以应⽤此模型进⾏疏散分析. 为了获得最⼩的疏散时间, 运动场内各处通道的设计均应满⾜⼈流通量在q *附近. 下⽂中将应⽤此结论探讨实施细节, 并给出预期的疏散时间.3. 3.运动场设计优化和疏散时间计算3.1 通道设计的最⼤流量原则前⾯分析得到: 为使疏散时间最⼩, 需要在设计体育场内通道时保证⼈流通量q 在其极值q *附近, 并且尽量宽阔. 为此参考[2]总结下列设计原则:1. 1. 根据中国⼈的⾝材特点, 座宽设计为0.6m. 每圈平均有50组座椅坐供1 600⼈就座. 相邻两组间距离为 1.0m. 为使流量最⼤,由于座位密度近似为⼈流密度的初始值, 应把座位密度设为2⼈/m 2, 即每⼈占据0.5m 2的空间, 则每前后相邻两排间距设计为0.5/0.6=0.83m. ⼀圈平均周长为50×(30×0.6+1)=950m. 上下层各有31~32排. 总计约有100 000个座位.图 3-1. 座椅排布和通道设置2. 2. 相邻两排座椅之间的通道(称为0级通道)仅需承载单股⼈流, 其设计宽度满⾜⼀⼈通过即可. ⼈流在0级通道⽆法达到理想的通量q *, 因此每段的长度应尽可能短(建议为15倍座位长度). 0级通道的总长度仅与场内座位数⽬有关.3. 3. 其它依次各级内部通道的设计, 应合理控制宽度, 保证前⼀级的⼈流均匀汇⼊, 使稳定状态下整个通道内的平均⼈流通量尽可能⾼.图 3-2. 通道连接部分由此原则可以得到 1n n 2-=D k D 13-k —— n 级通道与n -1级通道的汇合点总数 D i —— i 级通道的宽度4. 4. 外通道(出⼝)的设计, 存在关系式:BC D =23-B —— 疏通⼝(道)设计可通过⼈流股数C —— 单股⼈流宽度. ⼀般地, C =b p +0.1=0.6m.其他设计细节还包括:1 1 采⽤下⾏、⽔平、坡道疏散⽅式以提⾼⼈群移动速度.2 2 楼梯和坡道宽度较⼤(>3m)时, 加设中间分隔栏杆扶⼿, 辅助疏导⼈流. 3.2体育场疏散时间的计算体育场观众数量多, 疏散时间集中, 因此设计应有畅通的交通道和均匀分布的出⼊⼝, 以便在⼀定时间内使全部观众疏散完毕. 给出⼤型体育场疏散时间计算公式[2]:BA N V S T +=s 33- T s —— 疏散时间V —— ⼈流疏散速度(m/min)A —— 单股⼈流通⾏量(⼈/min)B —— 疏散⼝(道)可通过⼈流股数N —— 疏散⼈数S —— 疏散距离(m)就影响体育场疏散时间的⼏个因素分别加以分析:1 1 单股⼈流通⾏量A(⼈/min)ρρVC C V A ==143- C —— 单股⼈流宽度. ⼀般取C =b p +0.1=0.6m.ρ —— ⼈群密度2 2 疏散⼝(道)数量n b疏散⼝(道)数量越多, 则从看台出⼝到外出的加权总距离越⼩, 越有利于缩短疏散时间T s .但外出⼝的数量不应过多, 否则从体育场涌出⼈流过多且过于分散, 不利于控制, 同时加重场外通路的负担, 容易在较狭窄路段形成瓶颈, 不利于安全.考察国外⼤型体育场设计, 把主要外出⼝数n b 定为4. 对称分布. 并可增加备⽤出⼝使总出⼝数达到8个甚⾄更多, 为意外事故发⽣时恐慌⼈流的疏散.3 3 疏散⼝(道)可通过⼈流股数B这是影响疏散时间的最主要因素, 是可以控制的. 参考体育场观众疏散设计标准及其设计规模, 预计外出⼝疏散时间T o 为15min.观众应占总⼈数的95%以上, 认为N =100 000.b o An T N B =53- 4 4 ⼈流疏散速度V (m/min)“拥挤状态下的⼈流模型”定量地给出了⼈群密度和速度之间的关系. 为了获得最⼩的疏散时间, 运动场内各处通道的设计均应满⾜⼈流通量在q *附近. 从⽽速度亦应在v 0附近.⼈流疏散速度V = v 0=60m/min5 5 .疏散距离S (m)由看台上的出⼊⼝⾄外门⼝,经过道、楼梯的实际距离, 计算体育场总距离时则为加权距离, 其计算公式如下:∑∑==?=ni i n i i i bb S S 1163- b 1, b 2, ... 为第⼀、第⼆疏散道⼈流股数S 1, S 2, ... 为第⼀、第⼆疏散道疏散距离疏散距离S 应尽量⼩. 参考现有体育场设计, 观众席分为上下2层. 疏散形式如图3-3[2]:图3-3. 双层的疏散通道体育场设计为对称结构, 为⽅便计算, 只考察取出的扇形部分.图 3-4. 看台的扇形模型由公式3-6, 此处:212211)(s s s S s S S ++?=73- S 1 —— 上层观众平均疏散距离S 2 —— 下层观众平均疏散距离s 1 —— 上层看台扇形⾯积s 2 —— 下层看台扇形⾯积此扇形模型中⽤扇形⾯积代替了⼈流股数. 在这个扇形中, 中间⼀排有1600/8=200个座位. 假设相邻长排相差2个座位, 上下层均有30排左右. 因⽽, 离赛场最近⼀排座位有140个座位, 最远⼀排有260个座位. 计算扇形看台⾯积:排数最远⼀排座位数最近⼀排座位数?+=)(s 83- 则有:172321=s s 83- 每圈距离l c ≈120m. 楼梯及缓台的坡度α=30o. 上下层观众席⾼h =排数×每排⾼(约0.47m)=14.1m. 则上下楼的平均距离为14.1/sin30o=28.2m. 则:m 7421c 1=+=h l S 93-m 88sin 212=+=αh S S 103- 带⼊公式3-7得到:m 05.82=S 113- 计算体育场疏散时间 min 4.16o s =+=T V S T 123-4. 4.停车场规划和疏散时间4.1 停车场规模前⾯1.3中提到疏散车辆以地铁-交车和私⼈车辆为主, 运动场附设的停场为私⼈车辆专有. 下⾯计算乘坐私⼈车辆观众的⽐例.北京市2001年私有车总计为50万辆, 并保持每年15%的增长率[8]. 同期⼈⼝总数为1 380万, 预计年增长率2.4%[9]. 可以推知: 2008年北京市及周边地区车辆占有率约为每百⼈8.16辆. 加之对未来车辆增长的考虑, 停车场设计规模为10 000辆, 按平均每辆车承载3⼈计算, 将可疏散27 000⼈.为减少疏散⼈群的步⾏时间, 建造两个地上停车场, 单个停车场容量约为5 000辆.为了节约成本, 将考虑尽量减⼩停车场尺⼨和提⾼空间利⽤率.4.2 车辆尺⼨数据利⽤从[10]获得的常见车型尺⼨数据, 可以估算出私⼈车辆的平均尺⼨.本⽂中使⽤下述模型及数据计算停车场的相关设计参数.图 4-1. 平均车型尺⼨4.3 车辆停放⽅式优化单车占地⾯积与停车⾓度θ的关系如图4-2所⽰:图4-2 单车占地⾯积设l c 和w c 分别为⼀个停车位的长和宽:θθcos 5.2sin 5c +=l 14- θsin /5.2c =w 24- 则⼀个车位的占地⾯积θθθsin )cos 5.2sin 5(5.2c +=S 34-变化规律如图4-3所⽰图 4-3 Sc-θ的关系曲线 S c 随θ减⼩⽽增⼤, 但θ的减⼩有利于车的开出. 当θ为45o时, 单车占地⾯积变化不⼤, ⽽出车较易. 并且可以选择使车辆交错停放, ⼤⼤节省了空间.图 4-4(a) 45度斜式泊车⽰意图图 4-4 (b) 泊车⾓度⾮45度时存在空间浪费θ=45o时, 单车平均占地为:m 4.4c =l 44- m 5.3c =w 54-4.4 停车场设计和车辆调度优化为进⼀步优化停车场结构, 减少或避免阻塞, 提出下列停车场设计和车辆调度原则:1. 1. 尽量缩短停车场长宽⽐, 以保证观众⾏⾛路线尽可能短, 即尽量缩短⾏⾛的时间.2. 2. ⼈⾏道与出车道交叉处, 设置斑马线, 同时提前设置限速障碍物. 限速障碍物可以保障⾏⼈安全, 并使车辆通过减速带后的车距拉⼤, 便于其它车辆插⼊车流.图4-5 限速障碍物对⾏⼈的保护作⽤图4-6 限速障碍物利于车辆插⼊车流图4-7 设置限速障碍物对相邻车距的影响3. 3.⼊车道为4车道, 其中中间两车道只允许停车位在7⾄12组的车⾏驶, 以避免车⾏⽅向交叉或相互阻碍图4-8. 停车位分组⽰意4. 4.停车场形状设计成狭长有利于出车道与公路的连接.5. 5.疏散⼈流进⼊停车场时, 可利⽤⼊车道将⼈流导⼊停车场, 这时不允许车辆驶⼊.4.5 停车场疏散时间的计算⼏点假设:1. 1.停车场采⽤单⼊多出式, 中部驶⼊车道, 设计为4车道, 宽10m. 共⽤驶出车道的两排车为⼀组, 出车道道宽4m. 每隔固定间隔设置⼈⾏道, 道宽2.5m.2. 2.⼈⾏道数⽬变化较⼩, 为⽅便计算⼜不失⼀般性, 设⼈⾏道共有六条.3. 3.在疏散时, ⼈流可由⼊车道引进, 极⼤避免了⼈流与车流的交叉. 且有限速障碍物限速, 使车在通过⼈⾏道之前速度很慢, 因此先忽略⼈流对车流的影响.4. 4.出车时的平均车速为5m/sec, ⼈⾏⾛的速度为1.3m/sec.变量说明:n——组数w p——⼈⾏道总宽w i——⼊车道宽t1——疏散过程中离出⼝最远车辆的驶出时间t 2 —— 从停车场⼊⼝到某辆车步⾏的最⼤时间计算公式:n w t 25000c 1=64-)225000)42((3.11i p c c 2w w n w n l t ++++=74- 经计算, t 1<< t 2, 因此疏散时间主要取决于t 2. 当n 取19时, t 2的值最⼩. 停车场疏散时间:min 7)min(21p =+=t t T 84- 同时可以进⼀步给出停车场的优化设计参数: 单排车总数132辆, 停车总数为5 016辆. 每隔22辆车设⼀⼈⾏道. 共设四条⼈⾏道. 车场总长为500(487)m, 总宽为250(244)⽶. 占地⾯积为12.5(11.9)万m 2.5. 5.地铁和公交车疏散时间前⾯4.1中计算得出观众中将有27%即27 000⼈使⽤私⼈车辆, 这⾥假设余下观众均按照承载⼈数⽐例选择轨道交通⼯具和公交车. 鉴于这两种交通⼯具的时间规律, 承载能⼒固定, 模型相对简单, 下⾯直接给出假设和结论:地铁和公交车疏散时间:g c t N N N T b ?=15- t g —— 相邻车次的等待间隔时间(min).N —— 选择交通⼯具的⼈数 73 000⼈N l —— 可⽤的线路数⽬.N c —— 每车次的疏散能⼒(⼈/车次)参考[11]给出的量值, 可以测算N c 数量级为103, 这⾥设为2 000⼈/车次. 并设理想等待时间t g =2.5min. 根据[1]的有关新闻, 北京市将为2008年奥运会新建7条地铁线路, 假设其中N l=3条位于主体育场附近. 则带⼊公式 5-1 得到:min 30b =T 25-6. 6.结论和分析根据2.3节拥挤状态下的⼈流模型: 体育场各通道和出⼝的设计均尽量保⾜够⼤的⼈流密度ρ和必要的流动速度v , 从⽽使⼈流通量q 尽可能接近极值q *. 在此前提下, 3.2, 4.5和5节分别针对⼈员疏散的各个阶段, 给出体育场通道、外出⼝、停车场布局等定量结论和车辆调度原则等设施建设的细节. 进⼀步得到各阶段疏散时间的估计. 给出体育场⼈员总体疏散时间T 的表达式:),max (b p i T T T T +=16- T i —— 体育场内疏散时间(公式3-12)T p —— 停车场疏散时间(公式4-8)T b —— 地铁和公交车辆的疏散时间(公式5-2)总结前⽂分析和计算结果, 100 000⼈规模的体育场的全部疏散时间约为46分钟.分析T的各分量不难发现: 地铁和公交车疏散时间T b为影响疏散时间的主要因素, 为尽量减⼩T b, 可以考虑增加可⽤线路数⽬和车次密度. 另⼀⽅⾯, 由于我国私⼈车辆基数处在相当低的⽔平, 停车场规模较⼩使得T p被T b所掩盖. 但是可以预见, 2010年之后的体育场馆疏散将更多⾯对如何协调各种交通⼯具的搭配问题.7.7.参考⽂献[1]. 北京2008奥运会官⽅⽹站, /doc/c0112cbf9a6648d7c1c708a1284ac850ac0204cd.html /[2]. 蔡镇钰主编, 《建筑设计资料集第7册》. 北京: 中国建筑⼯业出版社. 1997[3] J. J. Fruin, Pedestrian Planning and Design. Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners, Inc. 1971.[4] Stephen Pheasant, Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of the Work2nd Ed. USA Taylor & Francis Inc. 2001[5] Department of National Heritage, Guide to Safety at Sports Grounds 4th Ed.H.M.S.O. Publications. 1997[6] 姜启源编, 《数学模型》第2版. 北京: ⾼等教育出版社. 1993[7] G.. Keith Still, Crowd Dynamics. /doc/c0112cbf9a6648d7c1c708a1284ac850ac0204cd.html /[8] 竞车⽹, /doc/c0112cbf9a6648d7c1c708a1284ac850ac0204cd.html /news_3/rushiyiwei.htm[9] 中国⼈⼝信息⽹, /doc/c0112cbf9a6648d7c1c708a1284ac850ac0204cd.html /new0406-6.htm[10] 中国汽车⽹, /doc/c0112cbf9a6648d7c1c708a1284ac850ac0204cd.html /[11] 许燕莉, 《北京轻轨铁路梦圆在即》. 《光明⽇报》1995年11⽉15⽇[12] 刘禹,林威,李德志, 2002年哈尔滨⼯业⼤学数学建模竞赛试题答卷。

人员疏散方案摘要在紧急情况下,一个合理的人员疏散方案对于保障有关人员的人身安全具有非常重要的作用。

本文讨论了某教学楼在紧急情况下的人员疏散方案问题,运用MATLAB编程软件,建立了人员疏散模型,得到了人员最短疏散方案为按顺序疏散。

人员的疏散时间包括排队时间及安全撤离所用的时间,首先是排队时间,本文根据2000年日本颁布的最新疏散评估计算方法,疏散准备时间的计算公式为:030,t A为教室面积来确定排队时间。

下面分析安全撤离时间。

问题1是研究人员在单队疏散的情况下,疏散时间最短的方案。

人员疏散有两种方案,一种是按教室先后顺序疏散;另一种为奇偶顺序疏散方案(此方案是考虑扩大两队之间的距离,节约等待时间),即教室序号为偶数的第二第四间教室人员先疏散,再接着是第三、第一教室的人员,直至最后一人疏散完毕。

本文考虑在发生意外时,教室里面的人员在听到警报声后,第一时间排好队,有序撤离,后面教室的人员只有等前一个教室的最后一个人跑出教室后才紧跟着疏散。

通过比较两种方案的疏散时间,我们得出单队疏散的最短时间方案为按顺序疏散。

问题2是在得到问题1单队疏散最佳方案为顺序疏散的情况下,研究人员双队疏散的情况。

考虑每一个教室的相关人员大致分成相同人数的两队,都同时在听到警报后开始疏散,这时也可能出现等待与不等待两种情况。

不等待时最短时间就是最后一个人员疏散所走的距离比上平均速度,在等待情况下,后一个教室的两队人员必须等到前一个教室的最后一个人员离开教室才开始疏散,相对于问题1,第i间教室人员走至第1i-间教室门口的实际距离iS减少了一半。

问题1,2模型的建立都是基于人员逃生速度均匀的假设下,而事实上,相关人员在紧急情况下,逃生速度会受很多因素的影响,包括人员密度、所处环境、心理因素等。

因此,在模型改进中,我们根据查阅到的资料,综合考虑各种因素,确定人员疏散速度与人员密度的函数,并给出相应的具体数据,利用MATLAB软件求得最短的疏散时间。

人员疏散的数学模型摘要本文通过数学建模对人员疏散进行探讨,人员疏散包括为疏散时间的计算方法和疏散过程中瓶颈现象的处理方法。

建模的过程本着便于管理,路径精短,时间最短等目的,充分发挥人力,物力的优势,最终制定了一套完整的疏散方案。

整个建模的总体思想是:先估测出有多少人数,结合数学操作软件优化出一套人员疏散的初步实施计划,其中着重于对路线调配,人员管理和人员通过速率的整合筛选,订制出一套完整的疏散方案,充分合理化人员疏散之间的人数,通过的速率。

经过对题目中衡量体系的把握,我们集中精简了对k间教室,走道只有一个出口。

人员撤离时,有序、单行、(间隔)均匀、匀速。

室内人员排成一队列的时间不计,第一个人到达教室门口的时间不计的需求,包括了对疏散速度的时间提高的依赖关系。

关键词:人员疏散建模模型距离控制疏散过程一、问题背景1. 有一排k间教室,走道只有一个出口。

2 .人员撤离时,有序、单行、(间隔)均匀、匀速。

3. 室内人员排成一队列的时间不计,第一个人到达教室门口的时间不计(t0=0)。

教学楼人员疏散时间预测学校的教学楼是一种人员非常集中的场所,而且具有较大的火灾荷载和较多的起火因素,一旦发生火灾,火灾及其烟气蔓延很快,容易造成严重的人员伤亡。

对于不同类型的建筑物,人员疏散问题的处理办法有较大的区别,结合教学楼的结构形式,对教学楼的典型的火灾场景作了分析,分析该建筑物中人员疏散设计的现状,提出一种人员疏散的基础,并对学校领导提出有益的见解建议。

二、模型的假设与分析假设:我们将人群在教学楼内的走动模拟成水在管道内的流动,对人员的个体特性没有考虑,而是将人群的疏散作为一个整体运动处理,并对人员疏散过程作了如下保守假设:1.疏散人员具有相同的特征,且均具有足够的身体条件疏散到安全地点;2.疏散人员是清醒状态,在疏散开始的时刻同时井然有序地进行疏散,且在疏散过程中不会出现中途返回选择其它疏散路径;3.在疏散过程中,人流的流量与疏散通道的宽度成正比分配,即从某一个出口疏散的人数按其宽度占出口的总宽度的比例进行分配4.人员从每个可用出口疏散且所有人的疏散速度一致并保持不变。