心电图诊断学(08版上)

- 格式:ppt

- 大小:6.10 MB

- 文档页数:61

第八版《诊断学》心电图教学的体会与展望作者:李改来源:《课程教育研究·上》2015年第09期【摘要】心电图是一门实践性很强的学科,通过第八版《诊断学》心电图的讲解,了解学生学习心电图所面临的困难及临床医生在应用心电图中遇到的困惑,结合医学教学实践,引导学生由学习教材转向学习学科,使学生初步建立良好的心电图分析方法和思维方式。

【关键词】心电图 ;教学 ;体会【中图分类号】G64 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2015)09-0237-02第八版《诊断学》的修订正是全球医学教育百年反思之际,更是我国医疗卫生体制改革和医学教育改革全方位深入推进之时。

我们的教学必须反映当前和未来医学发展的趋势,并围绕着培养从事临床医疗工作的医师这一目标,同时还是学生在学校学习与毕业后教育相衔接的教育体系[1]。

1.学生学习心电图所面临的困难:1.1对心电图学课程认识的不足:在第八版《诊断学》心电图内容只占到“薄薄的”几页,课程设置时间短暂,但它却是一门独立的学科。

在临床工作中既是医务工作者不可缺少的基本功,又是执业医师考试技能操作的内容之一,心电图的学习是《诊断学》中的重点内容。

但是我们的章节在《诊断学》相对靠后,课程一般安排在本学期将要结束的时候,一方面学生的学习热情降低;另一方面要面临重要基础学科考试的压力,往往忽视心电图的学习。

所以,在心理上很难重视这“最后的小精彩”。

1.2学生精力有限、老师热情低沉:心电图教学处在基础课程最多、难度最大的学期,学生学习时间紧张、内容繁多、难度极大、时间与精力有限,很难把过多的时间与精力用在最后的“小小的”章节。

当老师看到疲惫不堪、面带倦容的学生们时,很难激发老师的授课热情;同时授课时间短暂,老师走马观花一路走过,师生之间不能建立一定的感情,很难激起学生对该学科的学习兴趣及热情,也严重影响教师授课的质量。

1.3 心电图教材是“浓缩的精华”:《诊断学》中心电图学内容大部分为结论,原理及范例的内容很少,教学变成教师念书,学生记忆和背诵,所以学生只能照本宣科死记硬背来应付考试,而且心电图学很多是枯燥的数字,学生们在短期内很难理解其深奥的含义。

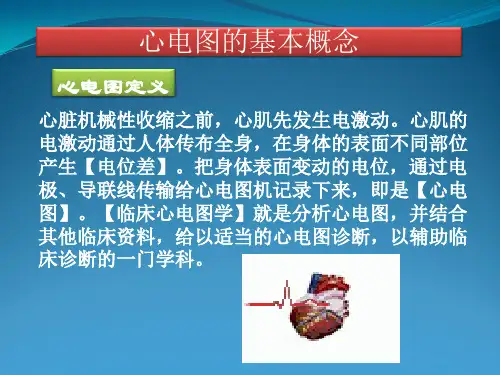

第八篇:心电图心电发生原理静息状态心肌细胞电生理研究表明:当心肌细胞处于静息或极化状态时,细胞膜表面全部为正电荷,细胞膜内侧具负电荷,胞膜两侧保持平衡,没有电位差,不能激发电场。

除极过程当心肌细胞某部位的细胞膜受到一定程度的刺激(阈刺激)时,该部位细胞膜对钾、钠、氯、钙等离子的通透性发生改变,引起膜内外阴、阳离子流动(主要是钠离子内流),使细胞膜内外正、负离子的分布发生逆转,受刺激部位的细胞膜出现除极化(depolarization),使膜外侧具负电荷而膜内侧具正电荷,便产生动作电位,且与处于复极状态的邻近细胞膜构成一对电偶(dipole),电流从带正电的部分(电源)流向带负电的部分(电穴)。

电偶产生电能并具有一定幅度和方向,可以用向量来表示。

电偶或向量从激动点开始沿细胞膜移动,产生动作电流,直至整个细胞完成除极化。

复极过程细胞膜极性的恢复,即复极,可被看做是正电位“波”席卷细胞或组织的过程,其结果是整个细胞外表面再次完全带正电。

由此产生的电偶,其电穴在前,电源在后,进而在单个心肌细胞中出现与除极数量相等而方向相反的电位变化。

除极方向与心电波形的关系由于心肌细胞间的闰盘等特殊结构的存在,使心肌细胞间的电活动也得以直接传递,导致心脏电激动迅速向周围扩布。

此时,若将检测电极置于体表一定位置,便可测得一定的电位变化。

在面向细胞除极部位可测得正电位而描出向上的波,而于背离细胞除极方向的电极处则可测得负电位而描出向下的波。

心电向量心电向量体表电极所记录到的电位强度大小与心肌细胞数量(心肌厚度)呈正比关系,与电极位置和心肌细胞间的距离呈反比关系,与电极方位和心肌除极方向所构成的夹角呈反比。

具有强度和方向的心电位差幅度称为心电向量(vector),常用箭头表示其方向,以箭杆长度表示其电位强度。

心电综合向量由于心脏的解剖结构及其电活动相当错综复杂,致使诸心电向量间的关系亦较复杂,因而通常以心电“综合向量”(resultant vector)来定义:同轴的二个心电向量的方向相同者,其幅度相加;方向相反者则相减;非同轴的二个心电向量的方向和幅度则按平行四边形法则,取两者对角线为综合向量。

JClinElectrocardiol,2008,Aug.17.No4作者单位:华中科技大学协和医院心血管病研究所(431030)一.对2007全球心肌梗死统一定义的几点解读以往WHO定义的急性心肌梗死标准包括缺血症状、心电图异常改变和血清心肌酶学变化。

然而敏感性和特异性更高的生化标志物———肌钙蛋白的发现以及更精确的无创影像学技术的发展,使检测到更小的心梗病灶成为可能。

因此从流行病学调查、临床研究到公共卫生政策的制定以及临床实践,都需要一个更为精确的心梗定义。

基于上述现状,欧洲心脏病学会(ESC)、美国心脏病学会(ACC)、美国心脏协会(AHA)和世界心脏联盟(WHF)于2007年10月联合颁布了全球心肌梗死的统一定义。

此标准中AMI的心电图诊断,在许多方面和以往的标准有所不同。

现仅就以下几个问题谈谈个人体会。

1.仅凭心电图改变不能确诊急性心肌梗死2007标准强调了AMI的诊断标准为:心脏生化标志物(心肌肌钙蛋白)水平异常同时至少伴有心肌缺血证据之一。

心电图只是作为心肌缺血证据之一,而与原WHO的标准明显不同。

在此标准中已无急性心梗的心电图标准,而仅列出可能进展为心梗的缺血性心电图表现及其鉴别方法。

但是列出了陈旧性心梗心电图的诊断标准;而且明确了仅凭心电图改变不能确诊AMI的观点。

这就给国内心电工作者提出一个现实问题:对AMI如何出心电图报告?能否明确写出AMI的诊断?建议就此有必要进行讨论,以取得一致意见。

我个人认为心电图AMI的诊断标准已经应用几十年,有其科学性和合理性,不宜完全否定,但有必要在心电图报告中注明AMI可能,或注明请结合临床。

2.冠脉血运重建术中或术后出现新的ST-T改变,不必要诊断为心肌缺血2007标准提出经皮冠脉介入治疗(PCI)或冠脉搭桥术(CABG)术中或术后可出现与自发心梗相似的心电图异常改变。

CABG术后也可出现新的ST-T改变,但不必要诊断为心肌缺血。

如心脏生化标志物水平升高超过正常上限数倍(PCI为3倍;CABG为5倍)同时合并下述一项:新发病理性Q波;新发LBBB;冠脉造影证实新发桥血管或冠状动脉闭塞;新出现的存活心肌丢失的影像学证据,则提示心肌梗死。