天理人欲 公开课

- 格式:doc

- 大小:53.50 KB

- 文档页数:5

天理人欲教案一、教学目标1、让学生理解天理人欲的基本概念和内涵。

2、引导学生思考天理人欲在生活中的体现和影响。

3、培养学生正确对待天理人欲的态度,树立合理的价值观。

二、教学重难点1、重点阐释天理人欲的含义及相互关系。

分析历史上有关天理人欲的重要观点。

2、难点如何引导学生在现实生活中恰当处理天理人欲的冲突。

帮助学生理解天理人欲观念的现代价值。

三、教学方法1、讲授法通过讲解,让学生对天理人欲的概念有初步的认识。

2、讨论法组织学生讨论相关案例,促进学生的思考和交流。

3、案例分析法结合实际案例,深入剖析天理人欲的具体表现和作用。

四、教学过程1、导入(通过讲述一个生活中的小故事,引发学生对欲望和道德规范的思考,从而引出本节课的主题——天理人欲。

)例如:小明在考试中发现旁边的同学在作弊,他心里很纠结,一方面他也想通过作弊取得好成绩,另一方面又知道这是不对的。

那么,这种内心的纠结和冲突,其实就涉及到了天理人欲的问题。

2、知识讲解(1)天理的定义天理通常被理解为宇宙万物的自然法则和道德准则,是一种超越个人主观意志的客观存在。

它代表着公平、正义、善良等美好的价值。

(2)人欲的定义人欲则是指人的各种欲望和需求,包括物质欲望、情感欲望等。

这些欲望是人类生存和发展的动力,但如果不加节制,也可能导致不良后果。

(3)天理与人欲的关系天理与人欲并非完全对立,而是相互依存、相互制约的。

合理的人欲是符合天理的,而过度的、违背道德的人欲则与天理相悖。

3、历史观点分析(1)介绍朱熹的观点朱熹认为“存天理,灭人欲”,强调要以道德规范来克制个人的过度欲望。

但这里的“人欲”并非指正常的生活需求,而是指那些过分的、违背道德的私欲。

(2)分析王阳明的看法王阳明主张“天理即人欲”,认为人的良知本身就包含着天理,只要通过内心的反省和修炼,就能达到天理和人欲的统一。

4、案例讨论(1)展示案例比如,一个企业为了追求利润,不惜采用不正当的竞争手段,损害了消费者的利益。

天理人欲教案一、教案背景这是一份关于“天理人欲”的教案。

在现代社会中,人们常常在探索自身和宇宙的关系中面临着各种问题和困惑。

而“天理人欲”作为一种哲学思想,提供了对于人性和世界的一种解读和理解方式。

本教案将通过引导学生了解和思考“天理人欲”的含义和影响,促使学生对人性和生活的课题产生深入的思考。

二、教学目标1. 了解“天理人欲”的概念和由来;2. 掌握“天理人欲”的核心思想;3. 分析“天理人欲”对个体和社会的影响;4. 培养学生对于人性和生活的思考和探索能力。

三、教学内容1. 什么是“天理人欲”a. 解释“天理人欲”的概念和起源;b. 引导学生理解“天理人欲”是对人性和世界的一种解读。

2. “天理人欲”的核心思想a. 介绍“天理人欲”的核心思想,强调人性的本善;b. 分析“天理人欲”中的“天理”和“人欲”两个要素的关系。

3. “天理人欲”对个体的影响a. 探讨“天理人欲”对于个体心理的积极影响,如自我认知、情感调节等;b. 分析“天理人欲”对于个体道德观念和自我实现的价值。

4. “天理人欲”对社会的影响a. 探究“天理人欲”对社会关系和社会价值观的塑造与影响;b. 引导学生思考“天理人欲”对社会道德和公共利益的重要意义。

五、教学方法1. 讲授法:通过系统的讲解,引导学生理解“天理人欲”的概念和核心思想;2. 讨论法:组织学生围绕“天理人欲”对个体和社会的影响展开讨论,鼓励学生发表个人观点;3. 分析法:通过对相关文献和案例的分析,引导学生深入思考“天理人欲”的实际意义。

六、教学过程1. 导入a. 引导学生思考自身对于“天理人欲”的理解和感受;b. 引发学生对于人性和人生的思考,为接下来的学习做铺垫。

2. 系统讲解a. 介绍“天理人欲”的概念和起源;b. 阐述“天理人欲”的核心思想和理论基础;c. 分析“天理人欲”对个体和社会的影响。

3. 小组讨论a. 分组让学生交流对于“天理人欲”的理解和感受;b. 引导学生就“天理人欲”对于个体和社会的意义展开讨论;c. 鼓励学生发表个人观点和对于“天理人欲”的质疑。

天理人欲教案一、教学目标1. 知识与技能目标:(1)了解天理和人欲的定义、特点和关系。

(2)掌握天理和人欲在道德伦理中的作用和意义。

(3)学会正确处理天理和人欲的关系,培养良好的道德品质。

2. 过程与方法目标:(1)通过观察、讨论、分享等方式,培养学生的观察能力和表达能力。

(2)通过案例分析、角色扮演等方法,帮助学生理解天理和人欲的关系,培养道德判断能力。

3. 情感态度与价值观目标:(1)培养学生尊重天理、克制人欲的品质。

(2)培养学生珍惜生命、追求美好的生活态度。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)天理和人欲的定义、特点和关系。

(2)天理和人欲在道德伦理中的作用和意义。

2. 教学难点:(1)如何引导学生正确处理天理和人欲的关系。

(2)如何帮助学生培养良好的道德品质。

三、教学过程1. 导入新课:通过讲述一个关于天理和人欲的故事,引导学生思考天理和人欲在生活中的表现,激发学生学习兴趣。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读教材,了解天理和人欲的定义、特点和关系。

(2)让学生自主查找资料,了解天理和人欲在道德伦理中的作用和意义。

3. 合作探究:(1)分组讨论:让学生分组讨论如何正确处理天理和人欲的关系,形成共识。

(2)展示交流:让每组选派一名代表向全班展示本组的讨论成果,其他同学提问、补充。

4. 教师点拨:(1)总结归纳:教师对全班的讨论成果进行总结归纳,明确天理和人欲的特点和关系,以及在道德伦理中的作用和意义。

(2)案例分析:教师通过具体案例,讲解如何正确处理天理和人欲的关系,以及培养良好的道德品质。

天理人欲教案教案:天理人欲一、教学内容本节课的教学内容选自小学道德与法治教材,第四章第二节“我们的价值观”(人教版小学道德与法治四年级下册第67页)。

本节课主要讨论“天理人欲”的概念,让学生理解人类行为的道德准则,以及如何在日常生活中遵循这些准则。

二、教学目标1. 让学生了解“天理人欲”的含义,理解人类行为的道德准则。

3. 提高学生的道德素养,增强他们的社会责任感和公民意识。

三、教学难点与重点难点:如何引导学生将道德准则运用到日常生活中,提高他们的道德素养。

四、教具与学具准备教具:PPT、黑板、粉笔学具:教材、练习册、笔记本五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)2. 知识讲解(10分钟)教师简要讲解“天理人欲”的含义,解释道德准则的概念,让学生明白遵循道德准则的重要性。

3. 例题讲解(10分钟)4. 随堂练习(5分钟)5. 小组活动(5分钟)6. 板书设计(5分钟)教师根据本节课的主要内容,设计板书,突出“天理人欲”的概念和道德准则的重要性。

7. 作业设计(5分钟)作业题目:结合自己的生活经验,写一篇关于如何在日常生活中遵循道德准则的文章,不少于300字。

答案:略8. 课后反思及拓展延伸(5分钟)教师引导学生反思本节课的学习内容,提问学生是否明白“天理人欲”的含义,以及如何在日常生活中遵循道德准则。

同时,鼓励学生课后继续思考和实践,提高自己的道德素养。

重点和难点解析一、理论联系实际的原则1. 在学校里,遵守纪律,不抄袭作业,不欺骗老师,这是遵循道德准则的表现。

2. 在家庭中,孝顺父母,关心兄弟姐妹,做家务劳动,这也是遵循道德准则的表现。

3. 在社会中,遵守法律法规,尊重他人,助人为乐,这同样是遵循道德准则的表现。

通过这些实例,学生可以明白道德准则不仅仅是一种理论,更是一种行动指南,它贯穿于生活的方方面面。

二、情境模拟与角色扮演为了让学生更好地理解道德准则在实际生活中的运用,教师可以设计一些情境模拟和角色扮演的活动。

天理人欲教案一、教学目标1. 知识与技能目标:(1)学生能够理解并掌握本课所学的知识点。

(2)学生能够运用所学知识解决实际问题。

2. 过程与方法目标:(1)学生能够通过自主学习、课堂讨论等方式,积极参与课堂活动,提高学习兴趣。

(2)学生能够通过合作学习,培养团队合作精神和交流沟通能力。

3. 情感态度与价值观目标:(1)学生能够通过学习本课,培养对知识的热爱之情。

(2)学生能够通过学习本课,培养自主学习和解决问题的能力。

二、教学内容1. 天理人欲简介:介绍天理人欲的概念、特点和应用场景。

2. 自主学习:学生在课前自主学习本课知识点,完成预习任务。

3. 课堂讨论:学生在课堂上分组讨论,分享预习心得,解决疑难问题。

4. 案例分析:教师通过案例分析,引导学生运用所学知识解决实际问题。

5. 总结与反思:学生进行课堂小结,反思自己的学习过程和方法。

三、教学过程1. 天理人欲简介:教师简要介绍天理人欲的概念、特点和应用场景,引导学生思考天理人欲与其他分类方法的区别。

2. 自主学习:教师布置预习任务,要求学生在课前自主学习本课知识点,完成预习任务。

预习任务可以包括阅读教材、观看视频、查找资料等。

3. 课堂讨论:学生在课堂上分组讨论,分享预习心得,解决疑难问题。

教师在讨论过程中给予指导和帮助,确保学生能够理解和掌握知识点。

4. 案例分析:教师通过案例分析,引导学生运用所学知识解决实际问题。

案例可以来源于生活、工作、社会等方面,要求学生运用所学知识进行分析和解决。

5. 总结与反思:学生进行课堂小结,反思自己的学习过程和方法。

教师对学生的总结和反思进行点评,提出改进意见和建议。

天理人欲教案关键信息项:1、教案的教学目标2、教学内容与重点难点3、教学方法与手段4、教学过程与安排5、教学评估方式6、教学资源需求7、教师的职责与要求8、学生的学习任务与要求11 教学目标111 使学生理解天理和人欲的基本概念和内涵。

112 引导学生探讨天理与人欲之间的关系。

113 培养学生分析和解决与天理人欲相关问题的能力。

12 教学内容与重点难点121 教学内容包括天理人欲的历史渊源、不同哲学流派的观点、现实生活中的体现等。

122 重点在于让学生掌握天理人欲的核心概念,理解其相互关系。

123 难点在于如何引导学生在复杂的情境中正确辨析天理和人欲,并做出合理的判断和选择。

13 教学方法与手段131 采用讲授法,系统地讲解天理人欲的相关知识。

132 运用案例分析法,通过实际案例让学生深入理解概念。

133 组织小组讨论,鼓励学生发表自己的观点,培养合作与交流能力。

14 教学过程与安排141 导入部分通过引入一个引人深思的问题或案例,激发学生的兴趣和思考。

142 知识讲解部分,按照逻辑顺序,逐步深入地讲解天理人欲的概念、关系等。

143 案例分析与小组讨论环节,让学生分组讨论相关案例,并派代表发言。

144 总结归纳部分,对学生的讨论结果进行总结和评价,强化重点知识。

15 教学评估方式151 课堂表现评估,包括参与讨论的积极性、发言的质量等。

152 作业评估,布置与天理人欲相关的作业,如论文、案例分析报告等。

153 考试评估,通过定期的小测验或期末考试,检测学生对知识的掌握程度。

16 教学资源需求161 教材及参考书籍的准备。

162 多媒体教学设备,如投影仪、电脑等。

163 网络资源的收集和整理,为学生提供更多的学习资料。

17 教师的职责与要求171 教师要精心备课,确保教学内容的准确性和系统性。

172 教师要关注学生的学习情况,及时给予指导和帮助。

173 教师要积极引导课堂讨论,营造良好的学习氛围。

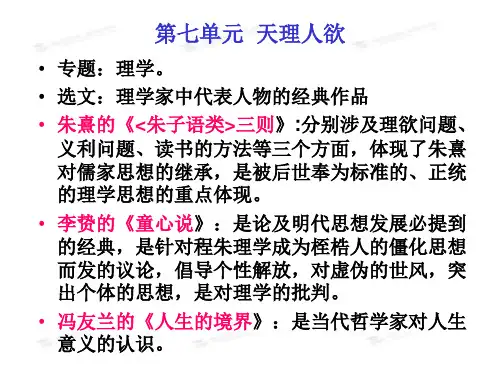

中国文化经典研读第七单元天理人欲教案教学目标:初步了解理学产生的时代背景和发展概况,辩证思考理学的历史意义。

引导学生讨论并把握朱熹在理欲问题、义利问题、读书方法方面的基本思想。

了解李贽《童心说》的时代背景,体会其赞赏童心、突出个体的思想意义。

教学重点:了解朱熹关于理欲问题的思想。

教学时数:两课时第一课时一、导入新课1、回忆《观书有感》半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许,为有源有活水来。

2、我们经常从报纸互联网上看到政府官员贪污受贿的真实报道。

这些高官为什么会纷纷落马呢?究其原因是无法抑制的人欲和贪欲将他们变成了魔鬼。

那么古人对人欲又是如何看待的呢?今天我们就一起走进《朱子语类》三则,一起来聆听朱老夫子的教诲。

二、作家、作品介绍1、作家朱熹,字元晦,号晦庵,著名理学家,教育家,宋代理学思想的集大成者。

如果把孔孟看作前儒家的代表人物,那么朱熹则是后儒家的代表人物。

朱熹的哲学思想主要表现为理学思想。

宋明理学是我国传统哲学发展的最高形态,是宋明直至清前期主要的哲学思潮,影响中国社会长达九百年之久。

在其理学思想中,一个重要的哲学命题即天理,人欲。

朱子曰:“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。

夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。

” 人不能不吃饭,这是正常的欲望,是天理;追求过高的享受,要求美味,就是人欲。

朱子认为天理、人欲是人性中相对的两个方面,即道德规范与物质欲望之间的关系问题,从孔子的“克己复礼”,到孟子的“舍生取义”,到宋明理学的“天理人欲”乃至“存天理,灭人欲”的主张,都真实地反映了儒家在处理这种关系的态度与主张。

2、《朱子语类》是朱熹与弟子问答的语录汇编,其中密布着师徒间紧凑的对答,且以口语式的文体记录下来,使朱子精深细致的哲学观点变得极为平易而实用。

三、介绍理学产生时代背景和发展概况。

1、理学产生时代背景从唐末五代之乱以来,道德沦亡,廉耻尽失。

宋代士子为振衰起敝,从学问修养上挽救人心社会,加之当时国家的统一,君主的提倡,与书籍流传之盛,而大开讲学之风,促成理学的发达。

《中国文化经典研读》第七单元天理人欲教学设计“以理杀人”,朱熹是罪魁祸首吗?——从朱熹的理欲之辨看“存天理,灭人欲”蓝山二中陈梅丽教学目标:1.初步从朱熹的理欲之辨了解“存天理,灭人欲”。

2.结合时代背景,辩证思考“存天理,灭人欲”的历史意义与现实意义。

教学工具:多媒体辅助教学课件教学课时:1课时教学过程:一、课堂导入在必修三,我们学过鲁迅的《祝福》,提到《祝福》,想必大家对“祥林嫂”记忆犹新。

祥林嫂在祝福之夜凄惨死去,可以说跟鲁四老爷的关系最大。

鲁四老爷是个怎样的人?我们来重温《祝福》里的描述:“……他是我的本家,比我长一辈,应该称之曰“四叔”,是一个讲理学的老监生……”鲁四老爷是一个讲理学的人,这里的“理学”,课文这样注释(必修3P14 注释3)。

请一生(唐云龙)朗读:理学,又称道学,是宋代周敦颐、程颢、程颐、朱熹等人阐释儒家学说而形成的思想体系。

它认为“理”是宇宙的本体,把“三纲五常”等封建伦理道德说成是“天理”,提出“存天理,灭人欲”的主张。

理学的毒害如此之大吗?一个人“讲理学”就会如此冷漠无情?不独鲁迅借小说批判理学,被梁启超称为“前清学者第一人”的戴震,在《孟子字义疏证》中也说:“酷吏以法杀人,后儒以理杀人……人死于法,尚有怜之者;死于理,谁复怜之?”作为孔孟以来,最杰出的弘扬儒学的大师,作为理学集大成者的朱熹,该承担“以理杀人”的最大责任吗?我们应该如何看待他提出的“存天理,灭人欲”?二、理欲之辨(一)何为天理人欲首先,我们不如来看看何为“天理”,何为“人欲”。

1.朗读第二则,课文中对“天理”“人欲”是怎么解释的?请一生()回答:“天理,心之本然,表现为仁义礼智四德,体现为父子、兄弟、夫妻等伦常。

人欲:人的欲望。

在朱熹看来,人的日常饮食的欲望是天理,只有那些超越延续生存条件、追求美好物质生活的欲望,才是人欲,也才是要遏制的“人欲”。

2.朱熹曾这样解释过,齐读:“所谓天理,复是何物?仁义礼智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”“饮食,天理也;山珍海味,人欲也。

夫妻,天理也;三妻四妾,人欲也。

”3.小结:朱熹对天理、人欲的描述非常形象,也很朴实。

(二)“存天理,灭人欲”的提出1.我们从第二则也可看出,朱熹对天理人欲的主张是“存天理,灭人欲”,这个主张最早出自哪里呢?我们来看《礼记·乐记》的记载。

齐读:“夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。

人化物也者,灭天理而穷人欲者也。

于是有悖逆诈伪之心,有淫逸作乱之事。

”这说的是什么意思呢?我们来看看(请一生读):这是说,外界事物无穷无尽地撼动人心,而人的好恶的情欲又不能加以节制,这样外物的作用就会发挥到极致,从而使人也随物而化。

所谓人随物化,就是灭绝天理而穷尽人欲。

如果这样,人们就要产生悖乱忤逆、欺诈虚伪的念头,就要发生纵情放诞、为非作歹的事情。

2.这种人欲天理观,为程朱理学所继承,并作了进一步的发挥和论证。

朱熹曾这样说,齐读:“孔子所谓…克己复礼‟,《中庸》所谓…致中和、尊德性、道问学‟,《大学》所谓…明明德‟,《书》曰…人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥(jué)中‟。

圣贤千言万语,只是教人明天理,灭人欲。

”“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允执厥中”是什么意思呢?请一生()朗读注释:人心具有很多不确定性,很难具有常性,是最具潜藏危险的;天地自然之心非常微妙;领悟道心要精益求精、专一其心,真诚地遵守不偏不倚的中庸之道。

3.小结:由上我们可看出,其实,朱熹把儒家的基本主张归结为了——明天理,灭人欲。

所以,我们也可以这样说,朱熹的“存天理,灭人欲”的主张是对儒家基本主张的继承和发展。

(三)如何实现“存天理,灭人欲”1.朱熹对天理人欲论述得最多的,是如何实现“存天理,灭人欲”,例如,我们课文的第二则,就是论述这个问题的。

齐读第二则。

2.朱熹认为,作为普通人,怎样才能做到“存天理,灭人欲?”点拨:找出文中关键词句——此便是无克己工夫……须是遇事之时,便与克下,不得苟且放过……此须明理以先之,勇猛以行之……须大段著力,无一时一刻不照管克治……仁以为己任……明确:克己复“理”为仁。

(四)“存天理,灭人欲”指向谁1.“存天理,灭人欲”,只是针对普通百姓提出的吗?它指向哪些人呢?请看:“所谓天理,复是何物?仁义礼智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?”2.从这我们可看出,它是指向每一个人的。

再看《朱子文集-延和奏札二》载:“臣闻人主所以制天下之事者,本乎一心,而心之所主,又有天理人欲之异,二者一分,而公私邪正之涂判矣。

盖天理者,此心之本然,循之则其心公而且正;人欲者,此心之疾疢(chèn),循之则其心私且邪。

”(天理是人心的本来面貌,遵循天理人心就公正;人欲是心上的疾病毒瘤,遵循人欲人心就会变得自私邪恶。

)3.这是朱熹上奏希望君主能“存天理,灭人欲”,“正君心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方”。

4.再看,课文三则:读书目的——“看得多少文字,穷得多少义理”,为学原则——“孟子曰:‘亦有仁义而已矣,何必曰利!’孟子虽是为时君言,在学者亦是切身事。

”5.朱熹说,义,就是“天理之所宜”,符合天理所当做的,就合乎义;利,则是“人情之所欲”“人欲之私”。

由此可见,朱熹把义利问题等同于理欲问题,把孔孟关于义利的关系从理学的角度作了进一步的阐述。

6.朱熹还说,“学者须是革尽人欲,复尽天理,方始是学(即方能开始做学问)。

”“人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。

未有天理人欲夹杂者。

学者须要于此体认省察之(即学者必须对这层道理认清明察)。

”(《朱子语类》卷十三)7.小结:由上可知,朱熹提出的“存天理,灭人欲”是指向每个人的,尤其指向帝王、士大夫官僚、学者。

希望他们勤政、勤学,体恤民众。

(五)小结我们刚才是从四个方面,对朱熹的“存天理,灭人欲”作了一些辨析:何为天理人欲;“存天理,灭人欲”的提出;如何实现“存天理,灭人欲”;“存天理,灭人欲”指向谁。

三、“存天理,灭人欲”从“伪学”到官学1.现在大家觉得,朱熹倡导的“存天理,灭人欲”,是“杀人之理吗?”,“以理杀人”,谁之过?下面,我们就来了解一下,“存天理,灭人欲”是怎么成了“伪学”,又怎么成为“官学”的,请看屏幕。

2.看完背景资料,学生讨论。

3.小结:朱熹对“存天理,灭人欲”的倡导和力行,触犯了政治集团的利益,因此,其学,被打为伪学,其人被打为伪师;因为,统治者认识到了朱熹理论对维护封建统治所起的作用,而尊其学为“官学”。

只是统治者不是用它了加强自身修养,而是用其禁锢百姓。

4.自南宋末以后,元明清时代,“存天理,灭人欲”对人性的禁锢,最突出的表现在两类人(两个群体)身上,同学们想一想,是哪两类人?明确:首先表现为对妇女的禁锢:中国古代史载的贞洁烈女,《后汉书》7人、《晋书》15人、《魏书》和《南史》中10人、《隋书》7人、新旧《唐书》20人,到了《宋史》37人。

《元史》猛增至174人,《明史》更增至300余人,《清史稿》则更增至500余人。

《明史》中记载,尤氏夫死后恶少说她美目流盼,便使用石灰揉瞎眼睛,自缢未死,又撞石而死!《清史稿》中更记载一女子因为睡觉时帘子开了,疑心被人偷看,于是自杀而死!其次,是对读书人的禁锢:范进、孔乙己。

5. 对“存天理,灭人欲”的抨击随着江南商品经济的发展和资本主义萌芽的影响,农民起义的风暴,以及明清两代的更替,明代后期,出现了严重的社会危机,即所谓“天崩地解”的局面。

面对这样严峻的社会现实,当时著名的思想家,如李贽、顾炎武、黄宗羲、王夫之等人,都对宋明理学作了深刻的反思和批判。

例如,李贽在《童心说》里就这样批判,请一生朗读:P60相关读物,李贽《童心说》:“然则六经、《语》、《孟》,乃道学之口实,假人之渊薮(sǒu)也,断断乎其不可以语于童心之言明矣。

”意思是:“既然这样,那么六经、《论语》、《孟子》,实际上是道学家们的借口,是假人聚会的地方而已,它们绝对不是出自真心,这一点是很明确的。

”李贽,对禁锢人性的理学的批判,对人性自由的追求,与正统儒学格格不入,因此也遭到了统治者的嫉恨。

李贽(1527-1602),26岁中举。

万历二十九年(1602)明政府下令逮捕李贽入狱,罪名是“敢倡乱道,惑世诬民”。

李贽在拘押北京期间,在狱中用剃刀自刎。

四、总结我们从四个方面了解了,“存天理,灭人欲”从“克己复‘理’为仁”到“杀人之理”的演变。

“学者学圣人,不过是去人欲而存天理耳”。

朱熹认为“天下事有大根本,有小根本,正君心是大本”,“存天理、灭人欲”主旨是“格正君心”,要求君王统治者节制欲望,体恤民众。

“仁义根于人心之固有,天理之公也;利心生于物我之相形,人欲之私也。

循天理,则不求利而自无不利;殉人欲,则求利未得而害己随之。

”到了明清,由于皇权专制的加剧,科举考试逐渐变成了对读书人的禁锢。

使他们除了读圣贤书,作八股文,对其他经营世故一无所知。

知识阶层的眼界狭窄,脱离现实,实在是中国16世纪后落后于西方的重要原因。

但是单纯的道德说教是挽救不了旧时代统治阶级一代又一代必然地堕落和一个又一个王朝必然地走向由于腐败而灭亡之路的。

反而后世的统治者大力向民众灌输程朱理学尤其“存天理,灭人欲”法则,要求他们效忠君长,遵守封建礼节。

成为扼杀人性的精神枷锁。

理学在历史上的负面作用,主要与理学的官学化过程有关。

理学最初是一种民间学术,并不受到官方的青睐。

理学之“理”由裁抑帝王的利器转而成为压制和束缚普通人民的精神锁链。