青岛海尔案例分析

- 格式:ppt

- 大小:268.00 KB

- 文档页数:22

青岛海尔成功案例解读企业文化的重要性连锁082 杜剑云 3企业文化简单地说就是企业员工在长期的生产实践中培育起来,并且共同遵守的目标、价值观、行为规范的总称。

对二十一世纪的企业来说,“企业文化”已不再是一个陌生的名词,自从我国引进国外“企业文化”开始,不少企业家就对其进行研究与探索。

然而因企业性质、规模及起步不同使得这些企业的文化各有千秋,甚至于成功或者失败,其中以青岛海尔集团的“三层次说”(物质文化、制度行为文化、精神文化)最为典型。

那么,究竟什么是企业文化、企业文化又有什么作用呢?我们可以通过以下案例来加深理解。

在海尔的企业,你可以看到海尔的工人在厂区内行走的时候,始终是走在马路边上的黄线内,如果你去问他一声:你为什么在这个黄线内走?他会很自然地告诉你:我应该走在这里。

因为从他到海尔那一天,他就知道,他接受过这样的文化训练,这种文化已经深深地根植在他的脑子里。

如果你再走进海尔的车间,你会发现,海尔的车间是光明、整洁的,而且海尔员工的服饰也非常的统一,这同样是文化的一种表现。

案例一:优秀的企业文化让员工有集体荣誉感,并热爱着企业。

在海尔流传这样一个故事:海尔的一洗衣机分厂,有一个姑娘在19岁的时候走进了海尔集团,并接受了三年海尔文化的洗礼,三年之后得了疾病,被诊断为得了白血病,就在她将要离开人世的时候,她给她的亲人提出了最后一个愿望:我要最后再看一眼我所工作的海尔。

这说明了什么?就是海尔的文化,海尔文化的魅力,使得海尔人这样的热爱这个集体。

案例二:企业文化可以使一个企业败落,也可以使一个企业兴盛或者持续发展。

前几年在管理学中,关于兼并企业,有这样几种方式,比如说,资产比较强的企业,去兼并小企业的时候,把它叫做大鱼吃小鱼;如果是技术力量比较强的去兼并技术力量不强的企业,叫做快鱼吃慢鱼;还有一种叫做企业之间的联合,叫强强合作,叫鲨鱼吃鲨鱼;后来,海尔独创了一条,叫吃休克鱼,它的理论是:对于一个企业,如果它的设备上,还有它的资金上都可以,它仅仅是管理模式不行,那这个鱼仅仅是暂时的一个休克而没有死的鱼,不是烂鱼,不是臭鱼,不是腐败鱼,那么,这个鱼可以吃。

《海尔发展之路》案例分析一、背景资料1984年,两个濒临倒闭的集体小厂合并成立了青岛电冰箱总厂,由当时担任青岛市家电公司副总经理的张瑞敏出任厂长。

这家刚成立的电冰箱厂几乎是轻工业部最后一批电冰箱生产定点厂家。

当时,国内电冰箱生产企业林立,国外产品蜂拥而入,各种牌号的电冰箱挤满了市场,其中不乏“省优”、“部优”产品。

在这种情况下,如何为公司寻求生路,在市场上争得一席之地呢?张瑞敏仔细分析市场后发现,尽管市场上中国自己的冰箱品牌不少,但并没有真正意义上的“名牌冰箱”。

名牌还几乎是洋货的代名词。

于是张瑞敏果断地提出,“要么不干,要干就要争第一,创名牌”。

从此,“名牌战略”成了贯穿海尔整个发展之路的核心战略。

“名牌战略”的核心是产品的高质量,名牌应该由消费者来评,而不是由政府部门来评,这是张瑞敏的一贯思路。

1985年,以“琴岛—利勃海尔”命名的电冰箱正式投放市场,很快以高质量、高技术赢得了广大消费者的信任。

1987年,海尔被全国48家大型商场联合推举为最受消费者欢迎产品电冰箱类第一名。

经过几年的呕心沥血、脚踏实地的奋斗,海尔迅速改建成了一般装备精良的战舰。

然而他并不满足,他需要组建一支实力强大的海尔“联合舰队”,这就是海尔的多元化扩张战略。

1991年12月20日,青岛电冰箱总厂兼并了处境艰难的青岛电冰箱总厂和青岛空调器厂。

1995年7月,海尔收购青岛红星电器股份有限公司,进入洗衣机领域。

12月,海尔又出资收购了武汉希岛实习股份有限公司60%的股权,成立了武汉海尔电器股份有限公司,这是海尔集团以收购方式首次进行跨地区经营。

1997年3月,海尔又南下广东,出资60%与广东爱德集团公司合资组建了顺德海尔电器有限公司。

8月,莱阳海尔电器股份有限公司成立。

另外,许多企业都向海尔提出了合作或合资的愿望。

对于海尔的多元化扩张,张瑞敏有自己的观点:要成为世界级企业,不进行多元化经营几乎是不可能成功的。

但是他也知道多元化的风险,因此始终保持谨慎的心态。

案例分析报告:海尔是世界白色家电第一品牌,1984年创立于中国青岛,现任董事局主席,首席执行官张瑞敏是海尔主要创始人。

截止到2009年,海尔集团在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心,19个海外贸易中心,全球员工超过六万人。

2009年海尔集团全球营业额实现1243亿元,品牌价值812亿元,自2002年以来连续8年蝉联中国最有价值品牌。

经济全球化和网络经济时代的到来,为企业发展带来了机遇的同时也带来了挑战,企业如何发展,是一个崭新而迫切的问题。

为了对应于这种新趋势,抓住这一难得的机遇,海尔从1999年开始进军电子商务。

因为国际化是海尔一个重要发展战略,而电子商务是全球经济一体化的产物,所以要想实现国际化就必须要进入电子商务行业,而且要进去就得做好,没有回头路。

另外张瑞敏认为企业如果在网上没有拓展,传统业务与网络挂不上钩,在网络经济时代就没有生存权。

在由网络搭建的全球市场竞争平台上,企业的优劣势被无情的放大,因为新经济时代下,企业就是在高速公路上行驶的车辆,车况好的车,能够在信息高速公路上发挥优势,而破旧的车,即使在高速公路上,也只有被远远抛在后面的结局。

所以在这种情况下,张瑞敏说出了:“以后企业,要么上网,要么死亡”。

这句话,也为其他企业敲响了警钟。

问题:信息时代海尔集团的成功飞跃秘籍是什么?首先,在产业方向转移方面,海尔已实现了网络化管理、网络化营销、网络化服务和网络化采购,并且依靠海尔品牌影响力和已有的市场配送、服务网络,为向电子商务过渡奠定了坚实的基础。

在管理转移方面,传统企业的金字塔式的管理体制绝不适应市场发展的需要,所以在管理机制上把“金字塔”扳倒建立了以市场为目标的新的流程,企业的主要目标由过去的利润最大化转向以顾客为中心,以市场为中心。

在企业内部,每个人要由过去的“对上级负责”转变为“对市场负责”。

海尔集团还成立了物流、商流、资金流三个流的推进本部。

物流作为“第三利润源泉”直接从国际大公司采购,降低了成本,提高了产品的竞争力,商流通过整合资源降低费用提高了效益;资金流则保证资金流转顺畅。

海尔的腾飞崛起与发展:从濒临倒闭的集体小厂发展壮大成为知名的跨国企业创立于1984年,崛起于改革大潮之中的海尔集团,是在引进德国利勃海尔电冰箱生产技术成立的青岛电冰箱总厂基础上发展起来的。

在海尔集团首席执行官张瑞敏“名牌战略”思想的引领下,海尔经过十八年的艰苦奋斗和卓越创新,从一个濒临倒闭的集体小厂发展壮大成为在国内外享有较高美誉的跨国企业。

2002年海尔实现全球营业额711亿元,是84年的20000多倍;2002年,海尔跃居中国电子信息百强之首。

18年前,工厂职工不足800人;2002年,海尔不仅职工发展到了3万人,而且拉动就业人数30多万人。

1984年只有一个型号的冰箱产品,目前已拥有包括白色家电、黑色家电、米色家电、家居集成在内的86大门类13000多个规格品种的产品群。

在全球,很多家庭都是海尔产品的用户。

“名牌战略”:中国第一品牌用户的忠诚度是与海尔产品的美誉度紧紧联系在一起的,18年间,海尔的无形资产从无到有,2002年海尔品牌价值评估为489亿元,跃居中国第一品牌。

海尔产品依靠高质量和个性化设计赢得了越来越多的消费者。

2003年,在国内市场,海尔冰箱、冷柜、空调、洗衣机四大主导产品均拥有30%左右的市场份额。

在海外市场,据全球权威消费市场调查与分析机构EUROMONITOR最新调查结果显示,海尔集团目前在全球白色电器制造商中排名第五,海尔冰箱在全球冰箱品牌市场占有率排序中跃居第一。

其小型冰箱占据了美国40%的市场份额。

海尔产品已进入欧洲15家大连锁店的12家、美国10家大连锁店的9家。

在美国、欧洲初步实现了设计、制造、营销三位一体的本土化布局。

2002年海尔实现海外营业额10亿美元,是中国家电业出口创汇最多的企业。

海尔发展战略创新的三个阶段海尔十八年来的高速发展,最主要的就是靠创新。

战略创新起着关键作用。

1. 名牌战略阶段——在1984年到1991年名牌战略期间,别的企业上产量,而海尔扑下身子抓质量,7年时间只做一个冰箱产品,磨出了一套海尔管理之剑:“OEC管理法”,为未来的发展奠定了坚实的管理基础;2. 多元化战略阶段——在1992年到1998年的多元化战略期间,别的企业搞“独生子”,海尔走低成本扩张之路,吃“休克鱼”,建海尔园,“东方亮了再亮西方”,以无形资产盘活有形资产,成功地实现了规模的扩张。

海尔集团并购案例分析海尔集团是在1984年引进德国利勃海尔电冰箱生产技术成立的青岛电冰箱总厂基础上发展起来的集科研、生产,贸易及金融各领域于一体的综合性国家特大型企业。

在公司总裁张瑞敏提出的“名牌战略”思想指导下,通过技术开发,精细化管理、资本运营,兼并控股及国际化等手段,使一个亏空147万元的企业迅速成长为1994年在全国500强中名列第107位,成为中国家电集团中产品品种最多、规格最全、技术最高、出口量最大的企业,1996年销售收人达62亿元,1997年实现销售收入108亿元。

目前集团产品有电冰箱,冰柜,空调,洗衣机,微波炉等13个门类,500余个规格品种,批量出口到欧美、日本等发达国家和地区。

1996年出口创汇达5700万美元。

集团内年销售收入过亿元的企业有11个,员工13000人。

从1991年起海尔就在实施资产扩张战略,先后兼并了原青岛空调器厂、冰柜厂、武汉希岛、红星电器公司等10多家大中型企业,盘活存量资产达15亿元之多,集团资产已从10年前的几千万元膨胀至39亿元,成为中国第一家家电特大型企业。

1997年3月13日,海尔集团以控股投资的方式,与广东爱德集团公司合资建起顺德海尔电器有限公司。

1997年9月海尔与拥有资产近17亿的大型企业集团西湖电子共同出资,在杭州经济技术开发区组建杭州海尔电器有限公司,合作开发生产大屏幕数字电视。

1997年底海尔又相继兼并了安徽黄山电子有限公司,控股贵州电冰箱厂和青岛第三制药厂。

至此,海尔13年来兼并国内企业16家,组成国内家电行业规模最大的一只“联合舰队”。

在这16家中,海尔认为对红星电器的兼并是最成功的一次,因为在这次兼并中海尔没有投入一分钱,只是用自己的品牌和管理等无形资产入股,在短时间内就使红星扭亏为赢并且成为海尔洗衣机的重要组成部分。

顺德海尔则是海尔按照市场经济原则操作较为规范的一次并购,虽然其中当地政府的作用不小,但不像红星是由青岛市政府直接划归海尔的。

海尔“休克鱼”事件案例分析:1、你认为企业亏损的原因有哪些?2、“休克鱼”选择的原则是什么?为何遵循这样的原则?1,市场的竞争激烈,在市场经济体制下,两者都选择了战。

明修栈道,XX。

采取了方式是有针对性的避免,如形式为高端与中端目标层。

如口号,跳过中间商,直接利益惠民的直销合作方式等。

资料不全下,我不具体表述了。

2.海尔和格兰仕选择不同扩张方式的原因是什么?企业的战略目标不同。

3.海尔为什么在国内和海外发展采取不同的扩张方式?中国市场与国外市场的性质与文化存在差异。

如果要具体分析,那是不可能的,你可以搜索下他们的企业方针,市场定位,战略目标等。

有些东西是内部机密,所以做网络调研是很难搞到的。

海尔休克鱼案例!企业能不断地高速发展,必然有强劲的企业核心竞争力支持着它,而海尔人总结出的海尔文化则融会了海尔最经典的经营理念,成为企业发展的核心力量。

如今,海尔文化已经融入到海尔集团的运营管理中,引导企业发展,规范企业运作,使海尔在全球经济一体化的竞争大环境中,仍能充满活力地快速发展。

OEC管理海尔定律,即斜坡球体论。

企业在市场经济中的位置就如同是斜坡上的一个球体,受到来自市场竞争和内部员工惰性的影响会向下滑,要想巩固自己所处的位置,必需要有充分的止动力。

所谓的止动力来源于管理,管理即是稳定企业的必须力量。

基于海尔定律,张瑞敏有借鉴国外先进企业的管理方法,提出了具有海尔特色的OEC管理模式,即海尔模式。

OEC管理,是Overall、Every、Control and Clear的缩写。

OEC管理也可表示为:每天的工作每天完成,每天工作要清理并要每天有所提高,即“日事日毕、日清日高”。

OEC管理是海尔在长期发展中摸索出来的独具特色的企业管理模式,从1991年推行OEC 管理后,海尔的各项主要经济指标均达国内同行业先进水平,企业实力也得到明显增强,事实证明,这种模式是符合中国特色的科学的管理方法。

OEC管理是由三个基本框架构成的,即目标体系、日清控制体系和有效激励机制。

![海尔多元化经营成功案例分析[1]](https://uimg.taocdn.com/fc747745be1e650e52ea9979.webp)

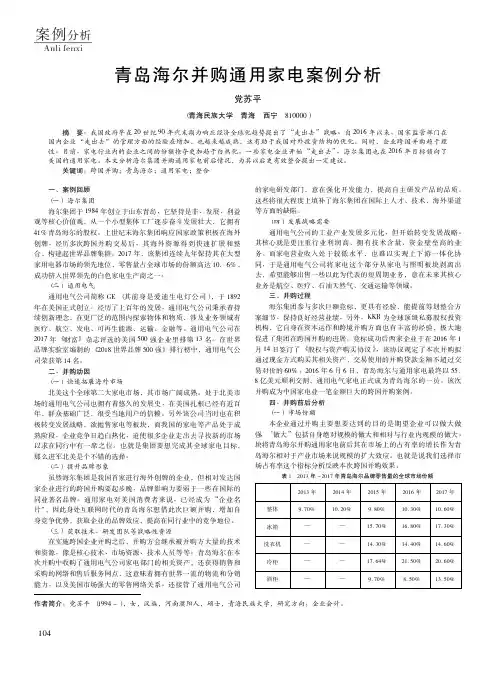

并购的相关案例分析—海尔集团的并购案例分析一、海尔集团背景介绍海尔集团是在青岛电冰箱总厂基础上发展起来的家电企业,该集团是集科研、生产及金融各领域于一体的综合性企业。

在公司总裁张瑞敏的带领下,提出了“名牌战略”的指导思想,通过技术开发,精细化管理,资本运营,兼并控股以及国际化等手段,使一个亏空147万元的企业成为中国家电企业中产品品种最多、规格最全、技术最高、出口量最大的企业。

海尔集团从1991年起就实施资产扩张战略,先后并购了原青岛空调器厂、冰柜厂、武汉希岛、红星电器公司等10多家企业,资产已从10年前的几千万元扩张至39亿元,成为中国第一家特大型家电企业。

二、海尔集团并购青岛红星案例分析1.并购的基本过程1993年7月海尔集团与意大利梅洛尼设计股份有限公司合资创办琴岛海尔梅洛尼有限公司,开始生产滚筒洗衣机。

青岛红星电器公司是当时我国三大洗衣机生产企业之一,其生产的琴岛夏普洗衣机是国内的知名品牌,但从1995年上半年开始,其经营出现多年未有的大滑坡现象,总资产为4亿元,而总负债达5亿多元,资产负债率高达143.65%,资不抵债1.33亿元。

1995年7月4日,青岛市政府决定将红星电器股份有限公司整体划归海尔集团。

在企业并购中,海尔集团提出了“吃休克鱼”的方式。

所谓“休克鱼”就是指一些企业硬件条件很好,管理机制却很落后,由于自身管理经营出现问题导致在市场中节节落后,一旦有新的有效的管理制度注入企业,就会成为一条“活鱼”。

在当时我国现行的体制下,“活鱼”不让吃,吃“死鱼”会闹肚子,只有“吃休克鱼”才是最有效的办法。

海尔擅长管理,采用“吃休克鱼”的办法进行并购,大大提高了企业并购效用,青岛红星集团当时就是这类“休克鱼”,企业的管理不善,员工缺乏凝聚力,致使企业利润连年下滑,直到亏损。

另外,海尔将不变模块与可变模块结合,充分调动员工的积极性。

所谓不变模块是指海尔精神和海尔管理体系,所谓可变模块是指海尔在不同地区并购企业具体的管理手段变通。

青岛海尔的财务分析案例案例目标:本案例介绍了海尔集团从无到有、从弱到强的发展经历,主要关注了青岛海尔股份有限公司最近几年的经营情况,尤其是财务状况,试图分析它的获利水平、偿债能力、发展潜力、营运能力等主要财务指标。

2002年10月11日,世界著名的咨询顾问公司——埃森哲公司亚太地区供应链负责人Jamie Bolton一行来海尔集团交流洽谈。

海尔集团总裁杨绵绵与客人就海尔集团供应链的建设与规划等方面进行了交流。

埃森哲公司是一家全球性的咨询顾问公司,尤其是在家电、IT 等行业的供应链建设与规划方面拥有十分丰富的经验,并曾经为DELL、GE、三星、索尼、诺基亚等世界知名公司提供咨询服务。

交流中,Jamie Bolton先生表示:“海尔给我们留下了很深的印象,海尔高速发展所取得的成就令我们非常钦佩。

我们认为,海尔集团不管是硬件还是管理与世界上任何优秀的企业相比,都是毫不逊色的!”“海尔只用了短短17年的时间,就在全球白色家电中排名第五,海尔冰箱也跃居冰箱品牌第一,海尔的发展非常了不起!”2002年10月13日,世界著名的华人企业家、台湾台塑集团董事长王永庆一行在省市有关领导的陪同下来海尔集团参观时高度评价了海尔集团取得的成就。

一、成长路上的海尔集团(一)产品海尔集团的产品从1984年的单一冰箱发展到拥有白色家电、黑色家电、米色家电在内的86大门类13,000多个规格的产品群,并出口到世界160多个国家和地区。

17年间,海尔的无形资产从无到有,2001年海尔品牌价值评估为436亿元,是中国家电行业第一名牌。

(二)业务数据2001年,海尔实现全球营业额602亿元,实现出口创汇4.2亿美元,同比增长50%。

而17年前,青岛电冰箱厂曾亏损147万元,濒临倒闭。

(三)整体网络目前,海尔已建立起一个具有国际竞争力的全球设计网络、制造网络、营销与服务网络。

现有设计中心18个,工业园10个(其中国外2个,分别位于美国和巴基斯坦;国内8个,其中5个在青岛,合肥、大连、武汉各有一个,海外工厂13个)。

文化建设榜样的案例分析青岛海尔集团公司,是以青岛电冰箱总厂为核心企业,以冷柜厂、空调器厂为紧密层企业,于1991年12月20日组建起来的大型企业集团。

把它的企业文化归属于“文化控股型”,是因为:一方面,从所有制角度看,海尔集团属于国家控股的混合所有制企业,它的核心部分——海尔电冰箱股份有限公司已于1993年在上海证券交易所挂牌上市;另一方面,海尔文化具有移山填海般的神奇力量,被海尔兼并企业的起死回生,主要不是靠资金和设备,而是靠文化。

“海尔”这个名称象征着什么呢?大概引起了人们三种想象。

第一种,这像个外国名字,大概是个合资企业,是我国开放的产物,其目标是要走向世界,办成跨国大公司。

这种想象,从它“引进德国利勃海尔电冰箱生产技术”的报道中,充满生命力,前程远大。

这种想象既从海尔大楼前面的孩童雕塑,也从海尔职工带着浓重胶东口音所作的‘海尔’是‘孩儿’的直接解释中,得到了证实。

第三种,“海尔”是“海啊”,博大精深,辽阔无际。

这种想象同样也得到了证实,在孩童雕塑的基座上,就镌刻有海尔总裁张瑞敏这样的题词:“海尔是海!”“海尔”这个名称,究竟象征着什么呢?让它作为文化悬念,叫读者去想象吧!我们还是来看看海尔集团公司的实际。

一、成功取决于观念转变海尔集团的核心企业——青岛电冰箱总厂,原本是一个600多人的落后小厂。

1984年认错,在中国已经有不少电冰箱厂为争得国内市场份额而展开激烈争夺之时,它才从德国引进利勃海尔电冰箱生产技术,是最后一个由国家批准定点生产电冰箱的厂家。

1985年的三件事实,颇能说明它当时的素质和水平。

第一件,在当时出台的第一个管理文件《十三条》中,竟然有“不准在工作时间喝酒”、“不准在车间随地大小便”之类的内容,由此不难想象当时生产现场的脏乱差程度!第二件,生产出来的电冰箱,许多质量不合格。

第三件,亏损147万元,工资发不出。

从1985年到现在,只有十几年的时间,然而海尔发生的变化却真可谓“翻天覆地”。

❝案例——海尔集团海尔集团是世界白色家电第一品牌、中国最具价值品牌。

海尔在全球建立了29个制造基地,8个综合研发中心,19个海外贸易公司,全球员工总数超过6万人,已发展成为大规模的跨国企业集团。

从1984年底到2000年,海尔创下了营业额年均增长80%的神奇速度,1995年以来累计上缴税收52亿元,企业品牌价值达到330亿元,在2000年又创下了全球营业额406亿元、出口创汇2.8亿美元、利税30亿元这一令人惊叹的数字。

而这个“神话”是以张瑞敏为首的创业者们以百折不挠、争先恐后的共产党人精神、民族企业家精神所创造的。

1984年,海尔前身——青岛电冰箱总厂还仅是一个集体小厂,亏空达147万元、年销售收入仅348万元。

守着一个烂摊子的600名职工,已是人心涣散。

在连换三任厂长仍然“病入膏肓”的困境之下,1984年12月26日,35岁的张瑞敏从青岛市家电工业总公司副经理的位置上,正式走马上任,担任这个小厂的厂长。

对那时的张瑞敏来说,这绝对是一种“临危受命”。

❝案例——海尔集团张瑞敏一上任就提出:“有缺陷的产品就是废品。

”在这样的思想指导下,1985年,张瑞敏带头把76台有质量缺陷的冰箱全部砸烂。

如今,在海尔科技馆里的那把“闻名遐迩”的大铁锤,向人们诉说着质量与品牌的故事。

这一锤所砸出的不仅是质量意识,砸出的还是一种崭新的观念,从此,质量意识结结实实地印在海尔人的心中。

海尔做了7年的冰箱,从冰箱扩展到其它的家电产品,当时国内争论很多,很多人都认为,按现在企业的实力,再做其它产品不一定能做得好,但张瑞敏提出了自己的观点:“东方亮了再亮西方”。

把冰箱做好了,再做第二个、第三个产品,逐渐扩大规模。

为了做好每一个产品,张瑞敏要求员工“每天比昨天做得更好”。

他打了一个很形象的比喻,把一块钱存到银行里,如果它的利率是1%,按复利计算,到70天的时候,连本带利就变成两块钱。

如果每天工作都能比昨天高1%,70天以后工作效率就会提高一倍。