南方戏剧创作

- 格式:ppt

- 大小:1.55 MB

- 文档页数:50

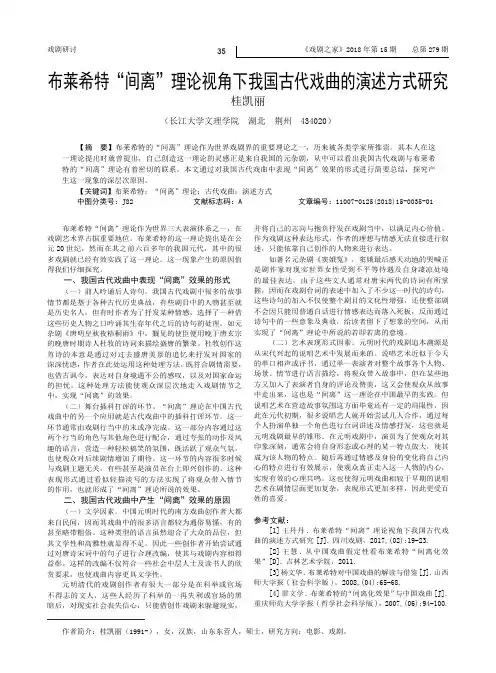

《戏剧之家》2018年第15期 总第279期35戏剧研讨布莱希特“间离”理论视角下我国古代戏曲的演述方式研究桂凯丽(长江大学文理学院 湖北 荆州 434020)作者简介:桂凯丽(1991-),女,汉族,山东东营人,硕士,研究方向:电影、戏剧。

【摘 要】布莱希特的“间离”理论作为世界戏剧界的重要理论之一,历来被各类学家所推崇。

其本人在这一理论提出时就曾提出,自己创造这一理论的灵感正是来自我国的元杂剧,从中可以看出我国古代戏剧与布莱希特的“间离”理论有着密切的联系。

本文通过对我国古代戏曲中表现“间离”效果的形式进行简要总结,探究产生这一现象的深层次原因。

【关键词】布莱希特;“间离”理论;古代戏曲;演述方式中图分类号:J82 文献标志码:A 文章编号:11007-0125(2018)15-0035-01布莱希特“间离”理论作为世界三大表演体系之一,在戏剧艺术界占据重要地位。

布莱希特的这一理论提出是在公元20世纪,然而在其之前六百多年的我国元代,其中的很多戏剧就已经有效实践了这一理论。

这一现象产生的原因值得我们仔细探究。

一、我国古代戏曲中表现“间离”效果的形式(一)前人吟诵后人诗句。

我国古代戏剧中很多的故事情节都是基于各种古代历史典故,有些剧目中的人物甚至就是历史名人,但有时作者为了抒发某种情感,选择了一种借这些历史人物之口吟诵其生存年代之后的诗句的处理。

如元杂剧《唐明皇秋夜梧桐雨》中,觐见的使臣便用晚于唐玄宗的晚唐时期诗人杜牧的诗词来描绘盛唐的繁荣。

杜牧创作这首诗的本意是通过对过去盛唐美景的追忆来抒发对国家的深深忧虑,作者在此处运用这种处理方法,既符合剧情需要,也借古讽今,表达对自身境遇不公的感叹,以及对国家命运的担忧。

这种处理方法能使观众深层次地走入戏剧情节之中,实现“间离”的效果。

(二)舞台插科打诨的环节。

“间离”理论在中国古代戏曲中的另一个应用就是古代戏曲中的插科打诨环节。

这一环节通常由戏剧行当中的末或净完成。

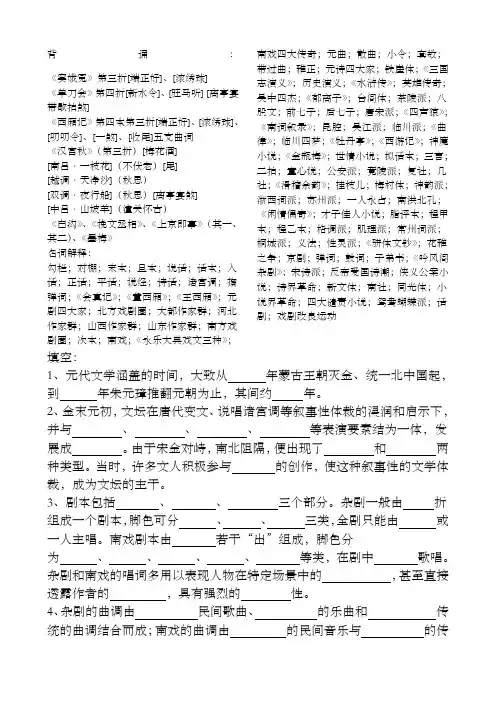

背诵:《窦娥冤》第三折[端正好]、[滚绣球]《单刀会》第四折[新水令]、[驻马听] [离亭宴带歇拍煞]《西厢记》第四本第三折[端正好]、[滚绣球]、[叨叨令]、[一煞]、[收尾]五支曲词《汉宫秋》(第三折)[梅花酒][南吕·一枝花](不伏老)[尾][越调·天净沙](秋思)[双调·夜行船](秋思)[离亭宴煞][中吕·山坡羊](潼关怀古)《白沟》、《挽文丞相》、《上京即事》(其一、其二)、《墨梅》名词解释:勾栏;对棚;末本;旦本;说话;话本;入话;正话;平话;说经;诗话;诸宫调;搊弹词;《会真记》;《董西厢》;《王西厢》;元剧四大家;北方戏剧圈;大都作家群;河北作家群;山西作家群;山东作家群;南方戏剧圈;次本;南戏;《永乐大典戏文三种》;南戏四大传奇;元曲;散曲;小令;套数;带过曲;雅正;元诗四大家;铁崖体;《三国志演义》;历史演义;《水浒传》;英雄传奇;吴中四杰;《郁离子》;台阁体;茶陵派;八股文;前七子;后七子;唐宋派;《四声猿》;《南词叙录》;昆腔;吴江派;临川派;《曲律》;临川四梦;《牡丹亭》;《西游记》;神魔小说;《金瓶梅》;世情小说;拟话本;三言;二拍;童心说;公安派;竟陵派;复社;几社;《滑稽余韵》;挂枝儿;梅村体;神韵派;浙西词派;苏州派;一人永占;南洪北孔;《闲情偶寄》;才子佳人小说;脂评本;程甲本;程乙本;格调派;肌理派;常州词派;桐城派;义法;性灵派;《骈体文钞》;花雅之争;京剧;弹词;鼓词;子弟书;《吟风阁杂剧》;宋诗派;反帝爱国诗潮;侠义公案小说;诗界革命;新文体;南社;同光体;小说界革命;四大谴责小说;鸳鸯蝴蝶派;话剧;戏剧改良运动填空:1、元代文学涵盖的时间,大致从年蒙古王朝灭金、统一北中国起,到年朱元璋推翻元朝为止,其间约年。

2、金末元初,文坛在唐代变文、说唱诸宫调等叙事性体裁的浸润和启示下,并与、、、等表演要素结为一体,发展成。

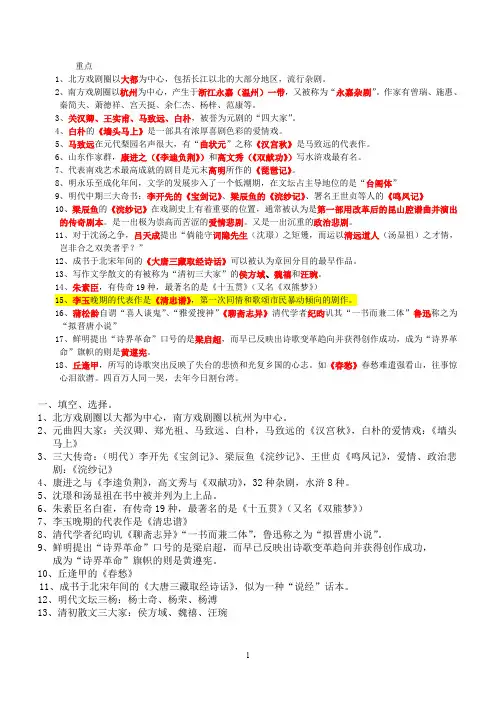

重点1、北方戏剧圈以大都为中心,包括长江以北的大部分地区,流行杂剧。

2、南方戏剧圈以杭州为中心,产生于浙江永嘉(温州)一带,又被称为“永嘉杂剧”。

作家有曾瑞、施惠、秦简夫、萧德祥、宫天挺、余仁杰、杨梓、范康等。

3、关汉卿、王实甫、马致远、白朴,被誉为元剧的“四大家”。

4、白朴的《墙头马上》是一部具有浓厚喜剧色彩的爱情戏。

5、马致远在元代梨园名声很大,有“曲状元”之称《汉宫秋》是马致远的代表作。

6、山东作家群,康进之(《李逵负荆》)和高文秀(《双献功》)写水浒戏最有名。

7、代表南戏艺术最高成就的剧目是元末高明所作的《琵琶记》。

8、明永乐至成化年间,文学的发展步入了一个低潮期,在文坛占主导地位的是“台阁体”9、明代中期三大奇书:李开先的《宝剑记》、梁辰鱼的《浣纱记》、署名王世贞等人的《鸣凤记》10、梁辰鱼的《浣纱记》在戏剧史上有着重要的位置,通常被认为是第一部用改革后的昆山腔谱曲并演出的传奇剧本。

是一出极为崇高而苦涩的爱情悲剧。

又是一出沉重的政治悲剧。

11、对于沈汤之争,吕天成提出“倘能守词隐先生(沈璟)之矩矱,而运以清远道人(汤显祖)之才情,岂非合之双美者乎?”12、成书于北宋年间的《大唐三藏取经诗话》可以被认为章回分目的最早作品。

13、写作文学散文的有被称为“清初三大家”的侯方域、魏禧和汪琬。

14、朱素臣,有传奇19种,最著名的是《十五贯》(又名《双熊梦》)15、李玉晚期的代表作是《清忠谱》,第一次同情和歌颂市民暴动倾向的剧作。

16、蒲松龄自谓“喜人谈鬼”、“雅爱搜神”《聊斋志异》清代学者纪昀讥其“一书而兼二体”鲁迅称之为“拟晋唐小说”17、鲜明提出“诗界革命”口号的是梁启超,而早已反映出诗歌变革趋向并获得创作成功,成为“诗界革命”旗帜的则是黄遵宪。

18、丘逢甲,所写的诗歌突出反映了失台的悲愤和光复乡国的心志。

如《春愁》春愁难遣强看山,往事惊心泪欲潸。

四百万人同一哭,去年今日割台湾。

一、填空、选择。

南北戏曲的区别古代文学简答题戏剧,有杂剧和南戏两种类型,这两个居中,的剧本虽然也都包括曲词,宾白,科(介)三个部分,但是体制又有不同。

杂剧风行与大江南北,它一般由四折组成一个剧本,每折相当与今天的一幕;演剧角色可分为,末,旦,净,三类。

末分为正末,小末;旦分为,贴旦,搽旦,小旦。

在音乐上,一折只采用一个宫调,不相重复。

而全剧只能由正末或正旦一个人主张,正末主唱的称“末本”,正旦主唱的称“旦本”。

南戏流行于东南沿海。

剧本由若干“出”组成,“出”数不作规定,曲词的宫调也没有规定。

南戏的角色分为生、旦、净、末、丑等各类,均可歌唱。

歌唱形式多种多样,既有独唱,又可以对唱、合唱、轮唱,不似杂剧只能由一人独唱到底。

杂剧和南戏在唱腔上有明显的区别,杂剧的曲调是由北方民间歌曲,少数民族的乐曲和中原传统的曲调(包括宫廷,寺庙,民间音乐)结合而成;南戏的曲调则由东南沿海的民间音乐与中原传统的音乐结合而成。

其根源是由于地域文化特色,语言方言区别而形成的。

王骥德说“南北二曲,譬如同一师承,而顿渐分教;俱为国臣,而文武异科。

”王世贞则谓“北字少而调促,促处见筋;南字少而调缓,缓处见眼。

北则辞情多而声情少,南则辞情少而声情多。

”《曲藻》请简单说一下南北戏曲的区别。

(1)元代戏曲形式包括杂剧与南戏两种,戏曲创作和演出分为南北两大戏曲圈。

(2)北方戏曲圈以大都为中心,包括长江以北的大部分地区;南方戏曲圈以杭州为中心,包括温州,扬州等,延及到江西,福建等东南地区。

(3)北方戏曲多以水浒故事,公案故事,历史传说故事为主要内容,南方戏曲主要以爱情婚姻与家庭伦理等为内容。

(4)北方戏曲圈的主要作家,关汉卿,马致远,纪君祥,杨显之等,南方戏曲的主要作家有高明,施惠,郑光祖,乔吉等。

南戏的兴起与《琵琶记》第一节南戏的形成与发展南戏宋元时流行于南方的一种戏剧样式,它最早出现于浙江温州(旧名永嘉),又称“温州杂剧”“永嘉戏曲”,亦称南词,以南曲为唱腔。

后人为有别于北曲杂剧,简称为南戏。

它是民间艺人“以宋人词而益以里巷歌谣”构成的曲牌连缀体制,用代言体的形式搬演长篇故事,其剧本的“出”数、宫调没有规定,歌唱角色灵活,歌唱形式多种多样。

高明《琵琶记》堪为南戏的最高代表,标志着南戏的规范化,是明清传奇的开山之祖。

南戏的特点:1.绝大多数戏曲表现爱情婚姻和家庭纠纷的题材。

2.用南方方音演唱,分平上去入四声,用韵较为宽松。

(北曲的入派平上去三声。

)3.音乐风格轻柔婉转,适合演唱情意缠绵的故事;以管乐为主,以鼓、板为节。

(北曲高亢劲切,宜于表现威武豪放的气概;以弦乐为主。

)4.场上任何角色都可以唱,且有独唱、对唱、接唱、同唱、帮腔合唱等多种歌唱形式,有利于表现角色的思想感情,刻画身份不同、性格各异的人物形象。

(杂剧一般只能一人主唱。

)5.在结构上以“出”为单位,一本戏往往长达几十出,演出时间需要一天甚至多日。

《张协状元》是唯一完整保留下来的南宋戏文,全本用南方流行的词调和民间小曲演唱,开场时先以说唱诸宫调引入,中间又有许多游离于剧情之外的科诨穿插,这些属初期南戏特征。

其故事情节分两条线索进行,是南戏和传奇剧本惯用的双线结构的雏形。

剧中人物塑造,颇有可取之处。

杂剧作家如萧德祥等开始关注和涉足南戏的创作。

沈和甫创造了“南北合套”的方式,使北曲的刚劲与南曲的柔媚能兼容并济,丰富了音乐的表现力。

贯云石、杨梓等人参与了南戏唱腔的改进工作,高明、施惠等知名文人作家也参与了南戏的创作与改编。

第二节《琵琶记》的悲剧意蕴《琵琶记》的前身是宋代戏文《赵贞女蔡二郎》。

高明以同情宽恕的态度,刻画蔡伯喈的形象,体现了当时的社会情态。

《琵琶记》继承了《赵贞女》故事的框架。

它保留了赵贞女的“有贞有烈”,但使蔡伯喈成为“全忠全孝”的书生。

第八讲宋元南戏千呼万唤始出来。

一种与金元杂剧迥然不同的戏剧样式——南戏,在宋代中期出现在东南沿海地区。

这在中国戏剧史上是一个划时代的大事。

一般学者认为,戏文的出现是中国戏剧成熟的标志。

换言之,宋代戏文是成熟的戏剧形态,亦即王国维所说的真戏剧。

第一节南戏的名称及产生的时间和地点南戏又称戏文、温州杂剧、永嘉杂剧、永嘉戏曲、传奇、鹘伶声嗽。

其中南戏的称谓最为流行。

戏文的称谓出现较早,而且伶人往往自称所演为“戏文”,故钱南扬先生主张应以“戏文”为妥,有道理。

但“南戏”已经是约定俗成的用法,“戏文”说法又太泛,姑仍用“南戏”这一名称。

南戏产生的时间古人有三种说法:1、北宋宣和间(1119-1125),2、南渡之际(1127),3、南宋光宗朝(1190-1194)。

当代学者认为,这可能正说明了南戏的形成时间:北宋末到南宋中叶。

兴起地域:温州说,福建说。

总之为东南沿海。

这印证了农村包围城市的观点。

相对于汴京杂剧、临安杂剧来说,南戏明显是一种农村、民间戏剧。

它首先在东南沿海农村生长,后来才进入杭州,并扩散到各地。

向四周的传播:1、杭州。

文献有载。

2、文献与文物,江西景德镇和鄱阳曾出土南戏戏俑。

3、有广东潮州出土的明宣德本《刘希必金钗记》可证。

问题:南戏与杂剧哪个产生早?一般认为,南戏的产生早于北曲杂剧。

第二节南戏的剧本体制及表演特征早期脚色:生(外)、旦(贴)、净、末(或称副末)、丑。

其中生与丑是宋杂剧、元杂剧没有的。

生可大体与元杂剧中的末相对应,而丑的出现最值得注意,它的出现,是南戏的特色之一。

剧本体制:1、结构宏大,情节复杂,故事完整,人物形象鲜明。

2、独特的开场形式:剧本最前端有“题目”,介绍剧情梗概(当是副末念的,钱南扬先生认为题目可能是写在“招子”上);再由末上场念一首词,也是总结剧情,这是后来传奇副末开场的前身。

3、早期南戏不分出,以人物上下场为一个自然演出单位(全部演员下场,再重新上场)宣德本《金钗记》开始有“出”的标记。

21101021029 11新闻刘巧敏宋元南戏和明传奇文化在元代,曲坛上除了《窦娥冤》、《赵氏孤儿》杂剧的熠熠生辉,南方戏剧圈又流行以南曲为唱腔的戏文,两种题材互相辉映。

南戏的产生时间,实际上早于北曲杂剧。

明祝允明在《猥谈》中说:“南戏出于宣和之后,南渡之际,谓之温州杂剧。

”南戏是在宋杂剧角色体系完备之后,在叙事性说唱文学高度成熟的基础上出现的。

南戏用南方方音演唱,分平上去入四声,不像北曲的入派平上去三声,用韵也比较宽松,体制上与北曲杂剧有所不同。

器乐伴奏,北杂剧以弦乐为主,南戏则以管乐为主,以鼓、板为节。

在结构方面,他以“出”为单位,人物上下场,出而复入,叫做一“出”。

杂剧一般只能一人主唱,南戏则场上任何角色都可以唱。

早期南戏《张协状元》、《宦门子弟错立身》、《小孙屠》被收入《永乐大典》里,得以保存。

《张协状元》是南宋时期温州九山书会的才人创作的,这是一本谴责书生负心婚变的戏文。

作者既要谴责负心汉,又想保证贫女有个完满结局,只能采取调和的做法,悲剧意识未能贯穿到底。

这为元代后期一些作家将早期南戏悲剧作品的结尾改为大团圆开了先例。

元灭南宋后,北杂剧的影响也迅速扩展到长江以南,“语多尘下”的南戏,较之具有高度文学性的杂剧,显然相形见绌。

南戏便一度衰落了。

但这种局面并没有维持太久。

植根于南方人民群众之中的南戏,依然拥有广泛的观众。

同时,杂剧作家如萧德祥等开始关注和涉足南戏的创作,沈和甫则创造了“南北和套”的方式,使北曲的刚劲与南曲的柔媚能兼容并济,丰富了音乐的表现力。

另外,南曲形式上比较自由灵活,因而易于改编移植杂剧作品,借鉴杂剧的文学手法。

随着南戏在艺术上得到提高,分唱形式的优越性逐渐显露,人们的兴趣也从杂剧转移到南戏。

元代后期,转而“亲南而疏北,作者猬兴”,像高明、施惠等知名文人作家也参与了南戏的创作与改编,产生了《琵琶记》、《拜月亭》等一批著名作品,标志着元代南戏继杂剧之后走向兴盛时期。

代表南戏艺术最高成就的剧目是元末高明所作的《琵琶记》。

第6章南方戏剧圈的杂剧创作6.1 复习笔记一、杂剧的南移与衰落1.杂剧的南移(1)杂剧的南移路线,主要是沿着大运河和长江水路。

南征的大军和南徙的人口,构成了第一批杂剧观众。

(2)人口流动和政治等因素,促进了南北语言的汇集,使得以北方语言为依托的杂剧能为南方人接受和喜爱。

(3)良好的机会和条件,吸引了大批杂剧作家和戏班南下。

2.南方杂剧的三个发展阶段(1)第一阶段是从至元十三年至大德年间。

这期间杂剧初入南方,擅风骚者是在北方已经享有盛名的作家。

他们不仅带来了已在北方流传的名剧,还继续写作新篇。

(2)第二阶段为至大到天历、至顺年间。

关汉卿等杂剧名家陆续退出舞台,代领风骚的是郑光祖、乔吉、宫大用、秦简夫等人,他们来自北方,主要创作活动在南方。

南方籍杂剧作家崭露头角,成为杂剧创作的生力军。

①杂剧及散曲已被奉为“乐府”正宗,周德清撰写了总结北曲音韵的《中原音韵》,锺嗣成则撰写了记述杂剧作家作品的《录鬼簿》,开始了对杂剧的总结与评论。

人们对理论和经验的探索,也表明杂剧活动进入了一个新的时期。

②这时的作品体现出南方的人文色彩,创作风格趋向典雅,创作题材多为文人韵事和仙道隐逸;宣扬伦理的题旨日益加强,积极的抗争精神日渐消退;侧重辞藻的华美,忽视剧作的舞台性。

从整本来看,缺乏佳构,不太适于场上演出,为杂剧的衰落种下基因。

(3)第三个阶段为元顺帝朝到明初,这一时期,在北方戏剧圈,杂剧创作日见沉寂,而处于南方戏剧圈的杂剧也萎靡不振。

于是,杂剧便走向衰落了。

3.杂剧的衰落(1)体制上的缺陷,是导致杂剧日益衰微的重要原因。

(2)杂剧由一人主唱的形式,使其他角色只能作为陪衬,限制了舞台表现力,不利于充分展示生活的矛盾。

(3)一本四折的体制,篇幅短小,也限制了作家的发挥。

(4)南戏这个综合了杂剧体制所长,扬弃其所短的剧种,取代了杂剧成为剧坛的主流。

二、郑光祖郑光祖一生写过杂剧18尹扶汤》等8种。

1.《倩女离魂》(1)思想内容①《倩女离魂》是郑光祖的代表作,本事出于唐代陈玄祐的传奇小说《离魂记》。

第三章宋元南戏教学目的:了解南戏发生、发展的概况,掌握南戏与北杂剧体制上的区别,熟悉“荆刘拜杀”和《琵琶记》的内容梗概、人物形象。

第一节南戏概说南戏是南曲戏文的简称,是在宋代杂剧基础上,结合南方地方曲调而发展起来的一种新型的戏曲形式。

一、南戏的渊源南戏产生的时间比北杂剧要早。

有资料表明,在南北宋交替之际,南戏就在南方浙江一带流行,称永嘉杂剧、温州杂剧。

徐渭《南词叙录》:“南戏始于光宗朝,永嘉人所作,《赵贞女》、《王魁》二种实首之。

或云宣和间已滥觞,其盛行只自南渡,号曰永嘉杂剧。

”光宗朝(1190—1194),南宋赵惇统治的时代;宣和,是北宋徽宗(1119—1125)的年号。

祝允明《猥谈》:“南戏出于宣和之后,南渡之际,谓之温州杂剧。

余见旧牒,其时有赵弘夫榜禁,颇述名目。

如《赵贞女》、《蔡二郎》等,亦不甚多。

”综合这两条材料,可以说明,南戏起源于北宋;盛行于南宋。

南戏发源早,但发展比较慢。

南戏比较富于战斗力,能反映老百姓的不平之事。

从最早的南戏剧目看来,《赵贞女》、《王魁》都是民间谴责男子负心的作品。

据载,南宋大儒朱熹在福建漳州做官时,曾多次下禁令,不许演戏文。

南戏在形式上有很多局限,《南词叙录》载“其曲则宋人词,而益以里巷歌谣,不叶宫调,故士大夫罕有留意者”,就是在宋词里加上民间小曲、里巷歌谣,在音乐和表演上带有随意性。

早期的南戏出自民间,在格律上不讲究,在宫调组织上也不严密,必然不协宫调。

嗣后的剧作家竞相仿效,遂习以为常,如高明的《琵琶记》作为南戏与传奇之间承前启后的作品,就声称“不寻宫数调”。

此外,有些曲牌来自民间,缺少加工,如曲牌《赵皮鞋》、《关小四》、《麻婆子》,仅从这几个曲牌名称就可以看出没有经过加工,显得相当粗糙。

统治阶级的反对、禁止,严重阻碍了南戏的发展。

南戏在形式上的局限使得士大夫、官僚对戏文不屑一顾,这也阻碍了南戏的发展,到了元末,由于种种原因,元杂剧日渐衰落,而南戏又得到中兴,开始繁荣起来。

高则诚的简介在中国戏剧发展史上,高则诚是个承前启后的重要人物。

他的《琵琶记》被誉为“南曲之祖”,也是十四世纪一本辉煌的文学名著,对后来的戏剧创作有着极大的影响。

下面是店铺搜集整理的高则诚的简介,希望对你有帮助。

高则诚的简介高明(1305年~明初),字则诚,一字晦叔,号菜根道人,人称“东嘉先生”,浙江瑞安人。

出生书香门第、翰墨世家,少博学,精《春秋》,工书法。

是一位世界文化名人。

至正四年(1344年)参加乡试中举,次年又中进士,从此进入仕途。

历任处州录事、江浙行省丞相掾、浙东军幕都事、绍兴府判官、江南行台以及福建行省都事等职。

为官清介廉明,敢忤权贵炎势,调护百姓。

曾平反许多冤狱,核实平江圩田,免去稻米四十万石,民赖以安。

元末方国珍据浙东,曾邀留幕下不从。

至正十六年(1356年)左右,辞官归隐,潜心于《琵琶记》的创作,作品问世后,蜚声剧坛,达到“演习梨园,几半天下”的盛况,成为元末剧坛上一朵璀璨夺目的鲜花。

除《琵琶记》外,还有《闵子骞单衣记》戏文一种,失传;并有诗文《柔克斋集》二十卷,也已散佚。

现仅存诗、文、词、散曲五十馀篇。

高则诚的生平高明幼聪慧,得陈家人赏识。

进陈氏家塾,未曾多习举子业,倒是耳濡目染,杂学旁收,跟学有专长的长辈习各种知识,故而“自少以博学称”。

及长,从乌伤(今义乌市)宿儒黄*游,同门有宋濂、王*、戴良、陈基等。

复漫游江、浙一带,与友人觞咏唱和。

后回乡设帐授徒。

他前半生约40年,过着“师友一门兄弟乐”的隐士、诗人生活。

其《赋幽慵斋》一诗,可为此时期思想、生活之写照:“闭门春草长,荒庭积雨余。

青苔无人扫,永日谢轩车。

清风忽南来,吹堕几上书。

梦觉闻啼鸟,云山满吾庐。

安得嵇中散,尊酒相与娱。

”元顺帝至元六年(1340)下诏恢复种举考试。

高明在祖父督促和亲友催勉下,又自视为怀瑾握瑜之土,当从仕途上一展抱负:“入践廷宇,陪老成之谠议;出临郡邑,布恩德于罢氓;使殊功茂绩,炳然一时,以答清朝设科盛意,且非君平昔之志,而亦吾党所望于君者哉?”于是“叹曰:人不专一经取第,虽博奚为?乃自奋读《春秋》,识圣人大义,属文操笔立就。

南戏的兴起兴起:在元代,南方戏剧圈既有杂剧演出,又流行以南曲为唱腔的戏文,两种戏曲体裁相互辉映。

戏文,是在东南沿海地区发育成熟起来的。

它最早出现于浙江温州(旧名永嘉),称为“温州杂剧”、“永嘉戏曲”,亦称南词。

后人为有别于北曲杂剧,简称之为南戏。

在南戏作品中,《琵琶记》以其耀眼光辉,不仅影照着当时的剧坛,而且笼罩着整部戏曲的历史。

在元代,它是戏曲创作的殿军;对明清两代而言,它是传奇的开山之祖。

南戏的产生时间,实际上早于北曲杂剧。

明祝允明在《猥谈》中说:“南戏出于宣和(1129~1125)之后,南渡(1127)之际,谓之温州杂剧。

予见旧牒,其时有赵闳夫榜禁,颇述名目,如《赵贞女蔡二郎》等,亦不甚多。

” 赵闳夫是宋光宗赵惇的同宗堂兄弟,他发榜文禁止南戏演出,说明当时南戏的影响已经较大了。

徐渭《南词叙录》则说:“南戏始于宋光宗朝(1190~1195),永嘉人所作《赵贞女》、《王魁》二种实首之。

……或云:宣和间已滥觞,其盛行则自南渡。

号永嘉杂剧,又曰鹘伶声嗽。

”可见南戏大约在宣和之后即由温州的艺人创立,到宋光宗朝已流传到都成临安(今杭州),盛行于浙闽一带。

在咸淳四年(1268),更有太学生黄可道创作的《王焕》戏文,盛行于都下。

到南宋末年,南戏已扩展到江西南丰等处,元刘埙《水云村稿》卷四《词人吴用章传》说:“至咸淳(1265~1275),永嘉戏曲出,泼少年化之,而后淫哇盛,正音歇。

”可知当时戏文颇受民众的欢迎,但文人士大夫把它排斥在“正音”之外。

宋代城市繁荣,经济发展,市民阶层兴起,勾栏瓦舍遍布,为众多民间伎艺的发展提供了有利条件。

宋室自南渡之后,定都临安,宗室勋戚、文武百官纷纷南迁。

温州是南宋除杭州以外最繁华富庶的商业都市,宋高宗在南渡之初,为避金兵,曾浮海逃至温州,以“州治为行宫”(《温州府志》),甚至把太庙也迁来温州(见《宋史》)。

北方士绅平民,纷纷随之来到温州,温州人口在短期内骤增一半。

城市消费人口与日俱增,进一步推动了温州商业经济的发展。

四种戏剧样式:(1),古希腊罗马悲剧和喜剧:人类最早成熟的戏剧形态是公元前6世纪古希腊诞生的悲、喜剧,它具备了我们对戏剧理解的全部要素与含义,它的演出成为纯碎的人类娱乐与审美活动,它造就了一批伟大的剧作家产生了众多的戏剧文学剧本以及建筑了雄伟的剧场。

后被古罗马悲、喜剧接引过去,在公元4世纪走向湮灭。

(2),古印度梵剧:人类文明中诞生的第二种成熟的喜剧样式是印度梵剧,它出现于公元前4世纪,在创作上产生了马鸣、跋娑这样的大戏剧家,理论上产生了《舞论》,提供了迦梨陀娑《沙恭达罗》这样的世界名著和一大批梵剧剧本,写意型的戏剧样式,于公元12世纪走向衰亡。

(3),中国戏曲:12世纪走向了成熟,以众多戏剧家作品,以及民间的广泛演出,承接了繁盛的人类戏剧。

同样是写意型的戏剧样式,和程式化的表演。

其深入民间的程度、以及对中国文化影响的细密程度独标史册。

能够随时变化各种地方声腔剧种,使其生命保持生生不息,一直走入了近现代。

(4),日本能乐:13世纪孕育成熟,东方又一个具备强烈写意性特征的戏剧形态,第一位能乐表演大师世阿弥也是戏剧理论大师,为能乐提供了著作《花传书》。

面具的运用:使观众对剧种的人物年龄、身份等特征一目了然,而人物的表情也被刻画在上面,最为常见的悲剧面具造型:眉毛高举,嘴巴下垂,额角紧蹙,显示出一种深沉的悲哀。

嘴部呈喇叭形,有助于传远声音,这些优点都使面具成为悲剧演出中必不可少的造型因素。

歌队在悲剧演出中的作用:一、它是戏剧中的一个角色,参与整个情节的发展。

二、歌队可以为全剧设立一个道德架构和普遍标准,作为判定戏剧人物行动的依据。

三、歌队又是理想观众的范型。

四、歌队常常是戏剧情节发展的以及氛围创造的关键因素,能使戏剧效果大大增强。

五、歌队载歌载舞的群体形象使舞台场面更为生动形象。

六、歌队具有重要的节律作用,它在戏剧行动进展过程中造成停顿,给以观众前瞻后顾的机会,从而对观众感情需求给予极大的满足。

悲剧与喜剧的区别:悲剧和喜剧在形态以及形式方面有着明显不同,其根本区别还在各自表现的人物、事件、以及结构和演出效果的不同上。

元代南北戏剧圈概况元代,我国戏剧艺术走向成熟。

戏剧包括杂剧和南戏,其剧本创作的成就,代表了当时文学的最高水平。

一、元杂剧概况(一)元杂剧的兴起元代以来为戏曲的成熟期,元杂剧则是在前代戏曲艺术的基础上发展起来的。

它是我国最早在全国范围内流行并产生了众多作家和大量文学剧本的戏剧样式。

当时也有人称它为“传奇”,或者把它和散曲一起称为“北曲”。

后世为了区别于自唐就已出现的泛称各类说唱表演艺术为“杂剧”概念,也是为了区别于宋、金杂剧的体制,通常就称它为元杂剧、元曲或北杂剧。

它的一些表演程式在很大程度上奠定了我国民族戏曲若干表演特点,起了重要的历史作用。

元杂剧形成的历史文化背景可以归结为三点。

第一,元代南北统一,经济繁荣,生产发展,商业贸易南北畅通,通都大邑遍及全国。

第二,元代的统治集团不甚重视以汉族为中心的传统礼教,遂使文学艺术有条件向通俗普及方面发展。

第三,元代从立国之初即采取一种压制和歧视汉族和汉族知识分子的政策。

正是这以上种种原因,在客观上发促进了戏剧事业的发展,元杂剧应运而兴盛起来。

(二)元杂剧的发展概况1.北方戏剧圈的杂剧创作元杂剧这朵奇葩,最初是在北中国的广袤大地上绽放开来的。

可以说,元杂剧创作的第一批作家的籍贯大都是在北方,以大都、真定、东平、平阳最为集中,也自然而然地以这四个地方为主体形成了相对集中的作家群。

随着作家的流动而产生的交流也不断影响了周边地区,故构成了以大都为中心,包括河北、河南、山东、山西和安徽的北部这一广大地域的北方戏剧圈。

(1)大都作家群的杂剧创作大都原是金朝的首都,称作中都,后大都正式定为元朝的首都。

随着元王朝统一中国,大都城不仅成为中国政治和文化的中心,而且迅速发展成为经济繁荣、消费性商业色彩浓厚的大都会。

而大都市民阶层对文化娱乐的需求、审美趣味及价值取向,为杂剧的繁荣发展更是提供了充分的条件。

关汉卿、马致远、王实甫等第一流作家都经常在大都演出,大都的杂剧创作和演出活动可谓是十分活跃,称得上北方戏剧圈的创作中心,前期的杂剧艺术之花在这里绽放得最为硕大,也最为艳丽。